从复音词数据看中古佛教类语料构词法的发展

2009-08-19李仕春艾红娟

李仕春 艾红娟

关键词:佛教类语料;构词法;中古时期;中土文献;复音词;复合词;复音单纯词

摘要:很多学者对中古时期佛教类语料中的复音词和中土文献中的复音词做了定量一定性式的研究,得出了大量可信的数据。把这些数据收集起来加以分析比较,可发现中古时期佛教类语料的构词法与中土文献的构词法是同步发展的,具体表现在以下三个方面:佛教类语料中单音词复音化的程度与中土文献基本保持一致;佛教类语料中复音单纯词和复合词的能产性与中土文献略有差异,但总体发展趋势具有一致性;佛教类语料和中土文献中都是联合式构词法的能产性高于偏正式构词法,佛教类语料中其余五类构词法的能产性与中土文献基本一致。

中图分类号:H109.2文献标识码:A文章编号:1009-4474(2009)04-0010-05

佛教类语料是指以汉译佛经为主的语料。佛教自汉代传人中国,经魏晋南北朝,至唐宋最为盛行,在此期间佛教类语料经历了不断汉化的过程。任继愈说:“从现有史料分析,佛教在西汉末年已经西域传人中国内地,到东汉以后逐渐在社会上流行”。颜洽茂认为,从东汉桓帝年间(公元148年)开始到元代(公元1111年)止,大规模的翻译佛经活动延续了将近1000年。很多学者从思想、文化等角度考察了近千年的佛教活动对汉民族的影响;也有学者从语言学的角度考察了佛教类语料和中土文献的相互影响,例如:朱庆之(1990,1992)、梁晓虹(1991,1992)、俞理明(1993)、周伯戡(1997)、周裕楷(2002)等就从专题的角度探讨了佛教语言对中土文献语言的影响;有的则从专书研究的角度以硕士、博士论文的形式探讨了佛教类语料中汉语的特点。就词汇研究来讲,目前很多学者对汉魏晋南北朝、隋唐时期佛教类语料中的词汇进行了定量一定性式的研究,得出了一大批对研究汉语构词法有用的数据和可靠的结论,有助于我们通过数字的变化来考察中古时期汉语构词法在佛教类语料中的发展概况。

佛教类语料中的词汇主要分三类:一是从上古汉语中继承而来的词;二是中古时期产生的新词或增添了新义位的旧词;三是外来词即佛教词。前两类词是中土文献中固有的词,后一类词包括音译词和意译词,绝大多数都是复音词。意译词和中土文献中词的产生方式一样,也是按照汉语原有的造词方式、固有的词素造出来的,这就决定了佛教类语料中三类词汇的构成方式会互相影响,既有相同的一面,又有不同的一面。可以说,佛教类语料在继承传统中土文献汉语所有构词法的同时,又对汉语构词法的发展产生了重要的影响。本文主要通过比较同时代佛教类语料和中土文献中复音词的有关数据,分析佛教类语料和中土文献构词法的发展趋势,并最终总结出佛教类语料中构词法的发展概况。

一、佛教类语料与中土文献中单音词复音化程度比较

我们共收集了5部中土文献和4部佛教典籍(佛教类语料)中单音词和复音词的有关数据,分别列示为表1、表2。从中可见中土文献和佛教类语料中单音词和复音词各自所占总词数的百分比。通过对比二者之间的差别,可以看出佛教类语料复音词的发展趋势。

从表1、表2可知:中土文献中单音词所占总词数的平均百分比是52.3%,复音词所占平均百分比是47.7%;佛教类语料中单音词所占总词数的平均百分比是39.7%,复音词所占平均百分比是60.3%。佛教类语料中复音词的该项比例比中土文献高出12.6%,由此可以说明,佛教类语料中单音词复音化的程度比中土文献略

高。考虑到我们收集的中土文献大部分是中古前期的,例如最早的《列女传》成书于西汉(公元前77~前6年),《焦氏易林》也成书于西汉(公元前38~前33年),《吴越春秋》成书于东汉初期,《论衡》成书于东汉前期,《世说新语》成书于南朝(公元403~444年),而佛教典籍则大部分是中古后期的,例如《撰集百缘经》成书于三国时期,《大庄严论经》成书于南朝(公元401~413年),《洛阳伽蓝记》成书于北魏(公元547年),《根本说一切有部毗奈耶破僧事》成书于唐代(公元635~713年),因此佛教类语料中单音词复音化的程度高于中土文献是自然的。保守地说,佛教类语料和中土文献在单音词复音化的程度上保持着同样的步调,亦即两种文献的复音词增长速度基本一致;大胆一点可以说,佛教类语料中的单音词复音化程度比中土文献稍微高一些。

高。考虑到我们收集的中土文献大部分是中古前期的,例如最早的《列女传》成书于西汉(公元前77~前6年),《焦氏易林》也成书于西汉(公元前38~前33年),《吴越春秋》成书于东汉初期,《论衡》成书于东汉前期,《世说新语》成书于南朝(公元403~444年),而佛教典籍则大部分是中古后期的,例如《撰集百缘经》成书于三国时期,《大庄严论经》成书于南朝(公元401~413年),《洛阳伽蓝记》成书于北魏(公元547年),《根本说一切有部毗奈耶破僧事》成书于唐代(公元635~713年),因此佛教类语料中单音词复音化的程度高于中土文献是自然的。保守地说,佛教类语料和中土文献在单音词复音化的程度上保持着同样的步调,亦即两种文献的复音词增长速度基本一致;大胆一点可以说,佛教类语料中的单音词复音化程度比中土文献稍微高一些。

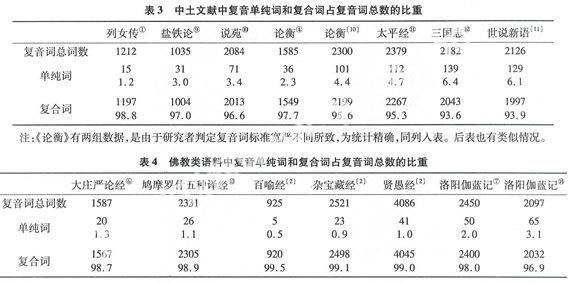

二、佛教类语料与中土文献中复音单纯词及复合词的能产性比较

复音词可分为复音单纯词和复合词,下面我们主要通过比较这两类词在佛教类语料和中土文献中能产性的高低,来看佛教类语料中这两类词的发展趋势。

我们共收集了7部中土文献和6部佛教类语料中复音单纯词和复合词的有关数据,分别列示为表3、表4。从表3、表4可知:中土文献中复音单纯词平均占复音词总数的3.9%,佛教类语料中复音单纯词平均占1.4%,后者比前者低2.5个百分点,这说明佛教类语料中复音单纯词的能产性低于中土文献。中土文献中复合词平均占复音

词总数的96.1%,佛教类语料中复合词平均占98.5%,后者比前者高出2.4个百分点,这说明佛教类语料中复合词的能产性高于中土文献。

词总数的96.1%,佛教类语料中复合词平均占98.5%,后者比前者高出2.4个百分点,这说明佛教类语料中复合词的能产性高于中土文献。

从历时的角度来看,佛教类语料与中土文献中以上两类复音词的发展趋势是基本一致的,即复音单纯词的能产性呈下降趋势,而复合词的能产性则逐渐升高。

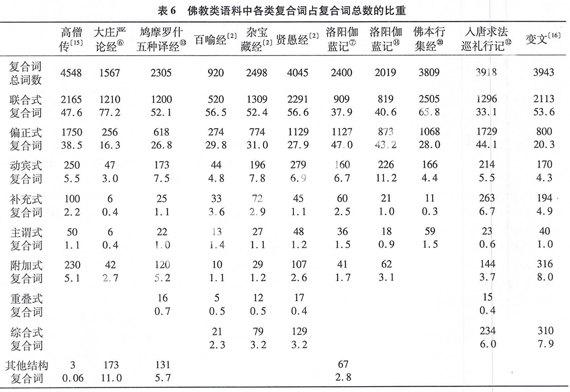

三、佛教类语料与中土文献中各类复合词的能产性比较

复合词的结构可以分为联合式、偏正式、动宾式、补充式、主谓式和附加式等类型。我们把佛教类语料和中土文献中各种结构类型复合词的有关数据分列为表5、表6,据此对比两种语料中各类复合词的能产性,进而考察佛教类语料中各类构词法的发展趋势。

从表5、表6可知,汉语复合词的各类构词法在佛教类语料和中土文献中都已经齐备,且可以明显地分为两类:一类是最具能产性的,如联合式和偏正式;一类是能产性较弱的,如动宾式、补充式、主谓式、附加式、重叠式。具体分析如下:

1联合式和偏正式构词法的发展趋势

在中土文献中,联合式复合词占复合词总数的平均百分比为48.7%,偏正式复合词为35.6%,前者超过后者13.1个百分点;在佛教类语料中,联合式复合词占复合词总数的平均百分比为52.1%,偏正式复合词为32.1%,前者超过后者20个百分点。由此可见,佛教类语料和中土文献中联合式构词法的能产性都高于偏正式复合词。而佛教类语料中联合式复合词占复合词总数的平均百分比比中土文献高3.4%,也就是说佛教类语料中联合式构词法的能产性稍高于中土文献。佛教类语料中偏正式复合词占复合词总数的平均百分比比中土文献低3.5%,即前者的能产性低于后者。综合起来看,两类语料中上述两种构词法的总体发展趋势是基

本一致的。

2动宾式、补充式、主谓式、附加式、重叠式构词法的发展趋势

中土文献中动宾式复合词占复合词总数的平均百分比为4.6%,佛教类语料中动宾式复合词为6.1%;中土文献中补充式复合词占复合词总数的平均百分比为2.1%,佛教类语料中补充式复合词为2.4%;中土文献中主谓式复合词占复合词总数的平均百分比为1.2%,佛教类语料中主谓式复合词为1.1%;中土文献中附加式复词占复合词总数的平均百分比为4.2%,佛教类语料中附加式复合词为3.1%;中土文献中重叠式复合词占复合词总数的平均百分比为0.6%(因为喻遂生、郭力在统计《说文解字》中的复音词时是把属于复合词的重叠式词与属于单纯词的重言词统计在一起的,所以我们把《说文解字》作为例外,不统计在内),佛教类语料中重叠式复合词为0.2%。由此可见,动宾式、补充式、主谓式、附加式、重叠式五类复合词在上述两类语料复合词总数中所占的平均百分比大致相同,即佛教类语料中这五类构词法的能产性与中土文献基本一致,其发展趋势基本同步。

综上所述,我们认为:中古时期汉语构词法在佛教类语料和中土文献中都已经齐备,汉语构词法在佛教类语料和中土文献中是同步发展的,具体表现在以下三个方面:佛教类语料中单音词复音化的程度与中土文献基本保持一致;佛教类语料中复音单纯词和复合词的能产性与中土文献略有差异,但总体发展趋势具有一致性;佛教类语料和中土文献中都是联合式构词法的能产性高于偏正式构词法,且两者在能产性上的差异非常显著,体现出中古汉语构词法最为突出的特色,其余五类构词法的能产性在两种语料中基本保持一致。

注释:

①见四川大学文学与新闻学院宋明慧2003年的硕士学位论文《(列女传)语言研究》。

②见四川大学文学与新闻学院李吴2003年的硕士学位论文《(焦氏易林)词汇研究》。

③见四川大学文学与新闻学院杨海峰2005年的硕士学位论文《(吴越春秋)词汇研究》。

④见南京大学中文系李仕春2007年的博士学位论文《汉语构词法和造词法专题研究》。

⑤见湖南师范大学文学院罗晓林2005年的硕士学位论文《(撰集百缘经)词汇研究》。

⑥见湖南师范大学文学院漆灏2005年的硕士学位论文《(大庄严论经)词汇研究》。

⑦见四川大学文学与新闻学院化振红2001年的博士学位论文《(洛阳伽蓝记)词汇研究》。

⑧见四川大学文学与新闻学院谭代龙的硕士学位论文《(根本说一切有部毗奈耶破僧事)词汇研究》。

⑨见安徽师范大学中文系李海燕2005年的硕士学位论文《(盐铁论)复音词研究》。

⑩见苏州大学文学院陶家骏2003年的硕士学位论文《(说苑)复音词研究》。

11见华南师范大学文学院林金强2003年的硕士学位论文《(太平经)双音词研究》。

12见复旦大学中文系阎玉文2003年的博士学位论文《(三国志)复音词专题研究》。

13见武汉大学文学院王玥雯2004年的硕士学位论文《鸠摩罗什五种译经复音词研究》。

14见西北大学文学院王萍2004年的硕士学位论文《(洛阳伽蓝记)复音词研究》。

15见陕西师范大学文学院赵静莲2005年的硕士学位论文《(淮南子)合成词构词法初探》。

16见东北师范大学文学院张焕新2004年的硕士学位论文《(法言)复音词研究》。

17见华东师范大学中文系刘志生2005年的博士学位论文《东汉碑刻复音词研究》。

18见华中师范大学文学院邓志强2001年的硕士学位论文《(幽明录)复音词构词方式研究》。

19见苏州大学文学院孟晓妍2005年的硕士学位论文《(方言)郭璞注双音词研究》。

20见浙江大学中文系杨会永2005年的博士学位论文《(佛本行集经)词汇研究》。

参考文献:

(1)任继愈,中国佛教史(第一卷)[M],北京:中国社会科学出版社,1997:45。

[2)颜洽茂,佛教语言阐释一中古佛经词汇研究[M],杭州:杭州大学出版社,1997:17,242,242,242,24,242,242。

[3]朱庆之,佛经翻译与中古汉语词汇二题[J],中国语文,1990,(2):151—154。

[4]朱庆之,试论佛典翻译对中古汉语词汇发展的若干影响[J],中国语文,1992,(4):297-305。

[5]梁晓虹,汉魏六朝译经对汉语词汇双音化的影响[J],南京师范大学学报(社会科学版),1991,(2):73-78。

[6]梁晓虹,佛教典籍与近代汉语口语词[J],中国语文,1992,(3):225-230。

[7]俞理明,佛经文献语言[M],成都:巴蜀书社,1993:25—30。

[8]周伯戡,佛教初传流布中国考[J],文史哲学报(中国台湾),1997,(47):25-29。

[9]周裕楷,中国佛教阐释学研究:佛经的汉译[J],四川大学学报(哲学社会科学版),2002,(3):71-80。

[10]程湘清,《论衡》双音词研究[c]∥程湘清,两汉汉语研究,济南:山东教育出版社,1992:105,105。

[11]程湘清,《世说新语》双音词研究[c]∥程湘清,魏晋南北朝汉语研究,济南:山东教育出版社,1982:182。

[12]喻遂生,郭力,《说文解字》的复音词[J],西南师范大学学报(人文社会科学版),1987,(1):120—124。

[13]唐子恒,《三国志》双音词研究[J),文史哲,1998,(1):117—121。

[14]韩慧言,《世说新语》复音词构词方式初探[J],固原师专学报,1990,(5):19-21。

[15]王小莘,《高僧传》词汇研究[c]∥耿振声,语言学论丛(第22辑),北京:商务印书馆:126—152。

[16]程湘清,变文复音词研究[c]∥程湘清,隋唐五代汉语研究,济南:山东教育出版社,1992:2。