乳业品牌修复为何失效?

2009-06-30冯春海

冯春海

乳业企业品牌重创未愈

从2008年9月初“三聚氰胺奶粉事件”爆发到现在,时间已经过去3个月,乳业企业品牌在消费者心目中经历了怎样的遭遇呢?

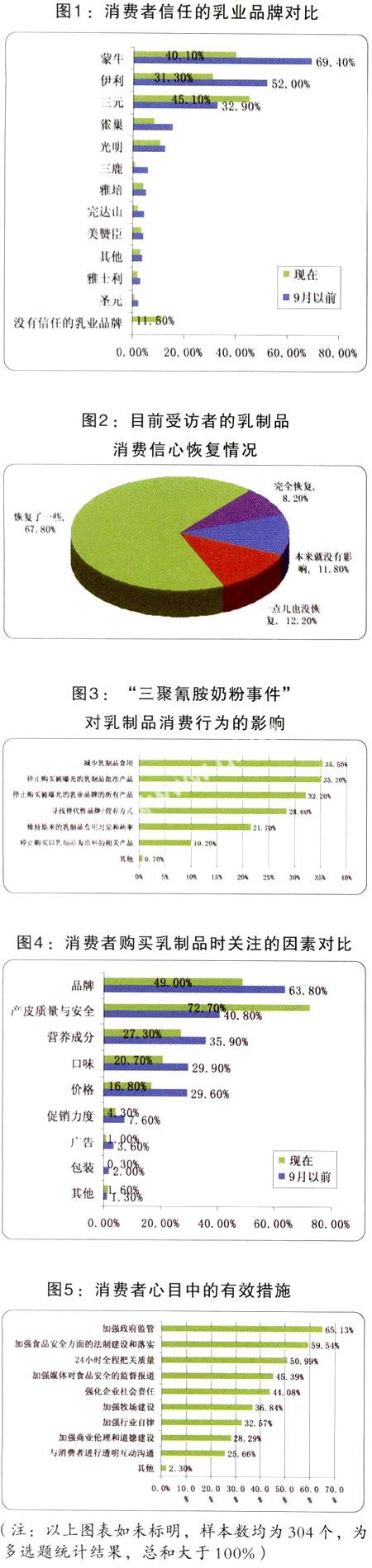

2008年12月6日至7日,中国传媒大学公关舆情研究所组织了“北京市民乳业品牌消费信心恢复调查”。调查结果显示:较之于9月以前,现在消费者对所有乳业品牌的信任度(信任人数占总体受访者的百分比)几乎全面下降,下滑幅度尤以蒙牛和伊利为最:蒙牛从9月以前的69.40%降低到现在的40.10%,伊利由9月以前的52%下滑至现在的31.30%。如图1所示。乳业企业品牌集体遭遇“滑铁卢”,惟有三元一枝独秀;消费者对乳业品牌的信任和忠诚遭受重创,现在仍在恢复过程中。

修复效果为何差强人意

从9月事发到现在3个月的时间里,乳业企业使尽浑身解数重塑品牌声誉和信任,但结果却并不尽如人意,乳业企业危机管理,尤其是危机恢复管理效果喜忧参半。

喜的是乳业企业的危机恢复管理取得了一定效果:67.80%的受访者对乳制品的消费信心“恢复了一些”;8.20%的人则已经完全恢复,见图2。 忧则在于乳业企业在危机恢复管理过程中走了弯路,存在诸多误区:对消费者目前的消费心理、行为和需求缺乏准确的把握;危机恢复管理效率不高;缺乏系统的危机恢复管理战略。

对消费者目前的消费心理

行为和需求缺乏准确的把握

不同的消费者对于“三聚氰胺奶粉事件”的认知、反应和恢复程度存在差异:基本不食用乳制品的消费者对“三聚氰胺奶粉事件”不太关注;偶尔食用的消费者缺乏品牌忠诚;经常食用的消费者才是乳业企业进行危机管理,尤其是危机恢复管理的重点。

乳业企业需要对经常食用乳制品的消费者群体进行细分和深入研究,甄别出品牌忠诚顾客,使其成为乳业企业危机恢复管理的“意见领袖”和突破口,加速品牌修复速度,提高危机恢复管理的针对性和效率。吸引一个新顾客远远高于维护一个老顾客的成本,在危机中同样如此。

此次调查考察了消费者目前的乳制品消费行为,35.50%的受访者开始减少乳制品食用,35.20%的受访者开始停止食用问题批次的乳制品,32.20%的受访者停止购买被曝光乳业品牌的所有产品,如图3所示。

由图3可以看出,28.60%的受访者开始寻找替代性品牌和营养方式。有些受访者在访谈过程中表示:成人以饮用液态奶为主,“三聚氰胺奶粉事件”爆发后,他们并没有立即停止购买或更换品牌,而是减少食用,主要是减少纯奶饮用,酸奶并未减少;对于婴幼儿等非成人群体,则是在事发后立即更换为国外品牌:美赞臣、雅培、多美滋和惠氏等。

总之,成人、非成人,液态奶和奶粉等情况都不同,需要具体问题具体分析,危机恢复管理才能有的放矢。

品牌恢复过于依赖广告

消费者目前购买乳制品时关注的因素也发生了一些变化:现在消费者购买乳制品时关注的首要因素是产品质量与安全,百分比高达72.70%,比9月以前的40.80%增加了31.9%;与此相反,品牌因素则下跌了14.8%,由9月以前的63.80%下降至现在的49.00%。如图4所示。

此外,“营养成分”、“口味”和“价格”则是消费者购买乳制品时始终关注的重要因素。

这些本来都应该成为乳业企业进行危机恢复管理的起点和基础,但乳业企业做得并不是很好,导致危机恢复管理措施缺乏针对性、危机恢复管理资源未得到有效配置、危机恢复管理效率不高。比如,CTR广告监测显示,9月份乳制品广告投放同比增长31%,现在乳业企业依然在大量投放主题为“质量和安全”的系列广告。但是此次调查结果显示:广告对于消费者购买乳制品的影响一般,主题为“质量和安全”的系列广告对于恢复消费者的乳制品消费信心收效甚微,甚至强化了消费者对“三聚氰胺奶粉”事件的负面记忆。

虽然这些广告诉求与消费者对“质量和安全”的需求一致,但广告这种形式却使得危机恢复效果大打折扣,因为消费者对广告越来越不信任,在危机中尤甚:“广告最不可信,媒体也是花钱可以收买的”;“广告不真实,应该少点儿”,受访者的这些话语似乎有些极端,却足以显现其对传统广告的不信任程度。

乳业企业加大投放广告力度,希冀尽快从危机中恢复过来,但是收效甚微,这造成两个方面的后果:资源浪费、恢复成本高。在危机中,如何将企业有限的资源投放到最有效的危机恢复管理措施上,使得危机恢复管理效果最大化,对于企业发展至关重要;而这种有效性正是建立在对利益相关者需求进行调查的基础之上。

缺乏系统的危机恢复管理战略

无论是缺乏对危机之下消费者心理和行为的准确把握,还是危机恢复管理效率低下,归根结底在于乳业企业缺乏系统的危机恢复管理战略。分散的电视广告、网络视频和公关活动效果有限,企业必须从战略高度进行统一整合。

2005年,麦当劳遭遇“炸薯条致癌”危机,麦当劳采取了一系列的危机管理措施:举办“厨房开放日”活动;推出食品营养互动网站“请问我”;公布食品营养成分;配合卫生部等推广《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》……这一系列的危机管理措施都统一于危机管理战略中。最终麦当劳不仅迅速化解了危机,而且赢得了政府、媒体和消费者的一致赞誉,企业品牌形象得到修复和正面强化,其经验值得乳业企业学习和借鉴。

声誉重建之策

那么,怎样做才能使消费者完全走出“三聚氰胺奶粉”事件的阴影,防止类似事件重演呢?

由图5可以看出消费者心中的答案:政府必须加强食品安全监管,加快食品安全法律法规的建设和强力实施;企业则要加强社会责任,全程把关产品质量;媒体应该加强食品安全方面的监督和报道力度,45.39%的受访者认为媒体对于食品监管很重要。

作为企业产品和服务的购买者,消费者成为企业生死的终极裁判。围绕着食品安全,政府、企业、媒体和消费者四个主体构成了一个食品安全与监管的生态系统。

在整个系统中,政府处于主导地位。要想做到有效监管,政府必须理清政企关系,割断利益纽带,为公众做主。此外,政府还需要给媒体创造一个宽松、独立和自由的环境,使其成为客观、独立的“社会守望者”,而非单纯的政府喉舌。最后,政府应该大力扶持真正意义上的民间组织,增强民间监督力量。

作为企业,必须坚守商业伦理道德,在经济利益和社会利益之间寻求平衡,做合格的企业公民,唯有如此,才能实现基业长青。

媒体是纽带和桥梁,连接着政府、企业和消费者。媒体必须要做到客观、公正和中立,一味地偏袒任何一方都将丧失其公信力。

消费者是整个系统中最重要、却是最薄弱的一环。消费者的维权意识虽然不断觉醒,但维权成本依然很高,维权力度不够集中和强大。民间强力维权的缺失是造成许多不良企业敢冒天下之大不韪的重要原因。

总之,只有政府、企业、媒体和消费者四者真正实现了权力对称、信息互动、相互制约和监督,保证食品监管生态系统的开放与平衡,食品安全危机才能降至最低点,最终实现“民以安全食品为天”的理想。

(作者单位:中国传媒大学公关舆情研究所。胡若歆、郑琅琅、张园园、朱广慧、幸瑜、刘洁、郑珺妍、谢育宏、祝小超、王艳惠、张莹等参与了该项目调研和执行,特此感谢!)