如何阐释认知语言学

2009-04-26李福印

○语言的认知维度

编者按:从人的认知维度研究人的存在方式——语言,是一条行之有效的途径。目前,学界面临的现实任务是,在继续引进、批判国外理论的同时,结合汉语和中国人的体验特点,建构中国人自己的认知语言学;从认知切入,通过语言现象分析和诠释来揭示语言的存在方式。本期刊发的4篇文章:李福印先生对认知语言学进行整体性反思与构拟,束定芳先生运用国外理论开拓性地探讨汉语问题,张克定和张其云等先生则就语言的具体问题展开深入研究。

提 要:本文通过4个重要的视角阐释认知语言学。第一,本文从历时角度把认知语言学的发展分成3个十年段,分别阐述每十年的基石性著作和重要事件。第二,文章讨论认知语言学的两个首要共识,这些共识是不同的研究取向都普遍接受的“宪法”,是认知语言学的标志。第三,文章谈及三个具体的哲学假设。第四,从人文视角入手,文章介绍4位创始人(Lakoff, Langacker, Talmy and Dirven)的主要理论贡献和特点。最后,提出认知语言学定义的汉语表述形式。

关键词:认知语言学; 两种共识; 定义; 哲学假设; 创始人

中图分类号:H0-05 文献标识码:A 文章编号:1000-0100(2009)02-0023-6

How to Define Cognitive Linguistics

Li Fu-yin

(Beihang University, Beijing 100085, China)

Cognitive Linguistics is described in this article from four perspectives, which include the major events in each of the three decades in its 30 years development; the two commitments: generalization commitment, and cognitive commitment; three philosophical hypotheses; and the major characteristics of the four recognized founding fathers, Lakoff, Langacker, Talmy and Dirven. And finally the article proposed a tentative definition for cognitive linguistics in Chinese.

Key words:Cognitive Linguistics; two commitments; philosophical hypotheses; founding fathers

1 认知语言学发展的三个10年

认知语言学在上个世纪70年代中期开始在美国孕育,80年代中期以后开始成熟,其学派地位得以确立,90年代中期以后开始进入稳步发展的阶段。笔者同意Geeraerts (2007)的意见,将以上三个阶段大致分为三个10年,且各有其标志。

1.1 第一个10年:萌芽及孕育阶段

我们先看1975年前后到1985年前后这第一个10年。1975年,加州大学伯克莱分校语言学系举办了语言学夏令营活动,该夏令营包括如下一系列讲演:Paul Kay关于色彩词的演讲;Eleanor Rosch关于范畴理论的演讲;Leonard Talmy关于英语中空间关系的演讲以及Charles Fillmore关于框架语义学的演讲(高远 李福印 2007a:25-42)。这些都为认知语言学日后的发展打下了基础。因此,被公认为是认知语言学的萌芽。更为重要的是Langacker在1976年开始了他的认知语法的研究(Geeraerts 2007),其结果就是后来为认知语法打下坚实基础的两卷本巨著Foundations of Cognitive Grammar(Langacker 1987, 1991)。Lakoff等人的论文Linguistic Gestalt (Lakoff et al. 1977) 和Talmy的论文Figure and Ground in Complex Sentences(Talmy 1975)也都在此期间问世。在这10年期间,Lakoff和Johnson合著的Metaphors We Live By (Lakoff and Johnson 2003) 对推动认知语言学的发展起到了不可低估的作用。在认知语言学领域风靡至今的隐喻研究大多都源于这部著作。因此这10年是认知语言学打基础的孕育时期。

1.2 第二个10年:认知语言学确立时期

上世纪80年代中期后,认知语言学作为独立学派的地位得以确立, 大致时间段为1986-1995期间,主要标志为认知语言学领域的基石性著作的出版。这些著作包括Lakoff(1987), Langacker(1987,1991),Johnson (1987), Fauconnier(1985),Taylor(1989)以及稍后出版的Goldberg(1995)。1989年德国学者René Dirven邀请Lakoff, Langacker等人到德国的杜伊斯堡(Duisburg)参加Symposium on Cognitive Linguistics.日后这次会议被认定为第一届国际认知语言学大会(ICLC1)。也就是在这次会议上,建立了国际认知语言学学会(ICLA), 并确定要出版的刊物。次年Cognitive Linguistics得以正式创刊,正如认知语言学创始人之一Langacker所言,“1989年春季由René Dirven组织的在杜伊斯堡召开的研讨会标志着作为一个具有广泛基础的、独立的学术运动的认知语言学诞生。”( Langacker 2002:xv)。

在这10年期间,作为认知语言学两大重要组成部分的认知语义学和认知语法都得到长足发展。在认知语义学领域,和下列重要概念相关的理论得到全面阐释:原型范畴、意象图式、概念隐喻(Lakoff 1993)、概念整合、一词多义、象似性、心理空间等等。Langacker的语法理论更是为认知语法打下了坚实的基础,“关于Langacker的认知语法理论和Lakoff的认知语义学理论之间的不同,有一个十分显著的事实。Langacker从来不需要对他的理论框架作主要修订或改变。Chomsky对生成语法有过多次重新定义。

再进一步讲,Langacker提出的描述语言的认知语法理论,几乎既没有遭受到来自认知语言学领域内部研究者的质疑,也没有遭受来自认知语言学领域以外的发难。和这一理论的相对稳定性相比,Lakoff的理论却遇到来自内外相当多的批评。这些批评涉及理论的本质、原则、和方法。其结果则是对理论视角的修正以及与其他理论的结盟。”(Dirven 2005:50)但是,无论如何,在这第二个10年期间,认知语言学作为一个独立的研究范式在国际上得以确立。因此,这10年在认知语言学的发展中其作用举足轻重。没有这些基石性著作的问世,也就不会有这些标志性事件,也就没有今天的认知语言学。

1.3 第三个10年:认知语言学成熟发展时期

最后一个10年大致从1996之后到2006前后为止。在此期间最重要的原创性著作是Talmy的两卷本巨著Toward a Cognitive Semantics (Talmy 2000 Vol I & II)的问世。尽管在此之前,书中内容都曾经以论文形式出版,但Talmy对内容做了全面更新。这两卷本巨著的出版使认知语义学得以系统化。

该10年最重要的发展则是认知语言学研究在世界各地的迅速扩展。包括世界各地认知语言学研究会的建立。最早的是西班牙(1998),随后有英国、日本、德国、法国、俄罗斯、中国等都相继建立了认知语言学研究会。在中国大陆,以北京航空航天大学为首的6所国内知名高校(包括清华、北大、北师大、北外和北语)2003年开始邀请认知语言学创始人和国际知名学者来北京做系列演讲(高远 李福印 2007a,2007b,2007c)。

截止到2007年10月,共邀请了Lakoff, Langacker, Talmy, Taylor等,就这些学者熟悉的研究领域做深度的系列演讲。目前发展为“中国认知语言学国际论坛”(China International Forum on Cognitive Linguistics), 邀请国内有贡献的学者同台演讲。例如,2007年10月的“第四届中国认知语言学国际论坛”受邀国内学者有沈家煊、胡壮麟、陆俭明等。

这10年间出版的著作还有另一个特点,综述性质的适合当教科书用的认知语言学著作大量出版。例如,Dirven & Verspoor (1998), Ungerer and Schmid (1996), Taylor(2002),Croft and Cruse (2004), Evans and Green(2006), Geeraerts (2006), Kristiansen et al. (2006)等。与此同时,认知语言学迅速地向相关学科扩展。例如,认知社会语言学、认知诗学、应用认知语言学、认知意识形态研究、认知语篇研究等。

2 认知语言学的二个首要共识

目前认知语言学的研究课题已经相当广泛,虽然很难用统一的单一理论框架加以概括, 但是,认知语言学之所以成为认知语言学是有它的统一的哲学基础的。Lakoff在认知语言学创立初期提出的认知语言学的两个首要共识得到学者普遍认同。该论述刊登在《认知语言学》创刊号上。鉴于该论述的重要性,笔者引述如下:“我认为,认知语言学可以由两个共识来定义,称为概括性共识和认知共识。概括性共识是描述人类语言所有方面的普遍原则的共识。我把这种共识看作把语言学作为科学研究事业的共识。认知共识是使语言的描述与我们对大脑和心智的普遍认识相一致的共识,是与其他学科以及我们自己学科对大脑和心智的认识相一致的共识。”(Lakoff 1990:40)更具体来讲,Lakoff认为概括性共识是一种现象学的描述,在语言学分支领域我们需要的概括种类大致如下:(1)句法领域:关于语素分布、范畴以及结构式的概括等方面;(2)语义学领域:关于推理、一词多义现象、语义场、各种语义关系、概念结构、知识结构的概括、语言和我们感知、经验和理解的相适应等问题的概括;(3)语用学领域:关于言语行为、语篇、会话隐含、指示功能(deixis)以及语言在语境中的使用的概括;(4)形态领域,音系等其他领域也是一样, 都有一些概括。

认知共识要求认知语言学家必须对来自一些相关学科的实证研究结果作出反应。例如,认知心理学、发展心理学以及人类学关于范畴的研究,这些研究表明存在基本层次范畴和原型效应。那么,认知共识要求我们放弃范畴的古典理论。也就是说,范畴的古典理论也是我们对语言范畴的一种“概括”,但是这种“概括”不能得到来自认知科学相关学科的实证研究的支持,因此没有心理真实性,因此我们应该放弃这种“概括”。相比之下,范畴的原型理论是得到认知学科实证支持的理论,因此是我们对范畴的正确的和科学的概括。正是概括性共识和认知共识要求我们接受原型理论,并放弃范畴的古典理论。

换句话说,以上两种共识要求认知语言学家寻求具有心理真实性的语言的普遍规律。Lakoff 认为,这两种共识是认知语言学研究的最高原则,是首位的。哲学共识(或者称为假设)则是第二位的。

承认并接受这两种共识作为认知语言学研究的最高指导思想,就要求认知语言学家寻找符合认知规律的、具有心理真实性的语言的普遍规律。有了以上理解,我们很容易把认知语言学的研究问题融会贯通起来。例如,Lakoff从语言表达层面发现了许多双域之间的系统映射现象,提出了概念隐喻理论,进而提出隐喻是思维现象,隐喻是认知机制,并力图从神经机制角度寻找认知理据。Lakoff之所以对这一语言现象穷追不舍,非要和神经联系上不可, 这正是认知共识要求的。

3 认知语言学的三个哲学假设

如果说上文谈到的两种共识是宪法,那么认知语言学的三个基本哲学假设就是一般的法律。这三个基本哲学假设是关于语言是什么、语言的重要组成部分语法是什么等更具体的问题。

认知语言学的三个基本哲学假设:(1)语言不是人类大脑中独立的认知机制;(2)语法是概念化;(3)语言知识来自语言的使用。以上假设也是认知语言学的共识,是认知语言学的哲学基础。这些表述可以在认知语言学的许多核心著作中见到。例如,Croft and Cruse (2004:1),Taylor(2002:8), Langacker(2002:1), Dirven (2005:1)等。下面,我们摘引关于语言和认知关系的一些重要论述。“以前的大多数语言研究范式把意义或是看作不太相关,或是认为是独立自治的语言模块。

与此相比,认知语言学把语言看成人类认知的一部分, 语言认知机制和其他认知机制建立在相同的认知原则之上,并与其他认知机制互动。因此,认知语言学可以被定义为分析语言和其他认知域以及和其他认知机制之间关系的一种语言理论。其他认知域和认知机制包括身体和心智的经验、意象图式、感知、注意力、记忆、视觉框架、范畴化、抽象思维、情感、理性思维和推理等……它们在认知上是一体的。”(Dirven 2005:17-18)

认知语言学是一批学者对以Chomsky为首的生成语言学的不满而进行的一场反叛运动。因此,以上假设是和Chomsky的假设针锋相对的。根据假设(1),我们可以得出一个必然结论, 那就是,既然语言不是一个独立自治的认知机制,那么语言知识的表征(representation)和其他概念结构的表征本质上应该是相同的。语言的认知机制和语言领域之外的其他认知机制也就没有本质区别。因此,坚持假设(1),我们也就必须利用认知心理学的研究, 尤其是要研究认知机制。根据假设(2),语法是概念化的结果,因此语法就不是一个先天就有的可以无限生成句子的自治系统。根据笔者的理解该假设也包含了“意义是概念化”的含义, 因为语法是建立在意义之上的。假设(3)含义也很广,语言知识的获得来自语言实践;因此语言规则的掌握不是天生的。

语言研究应该是以语料为基础自下而上的研究,也就有了语法研究中的instance和shema;也就有了构式语法。因为本文的性质,以上问题在此不详谈。

认知语言学经过自上世纪70年代以来30余年的快速发展,已经有了很多令人注目的研究成果。例如,隐喻、换喻、意象图式等都已经被证实是思维和认知的主要机制。这些研究成果既是在以上哲学思想指导下完成的,同时又是对以上哲学观的支持。

4 认知语言学的4位创始人

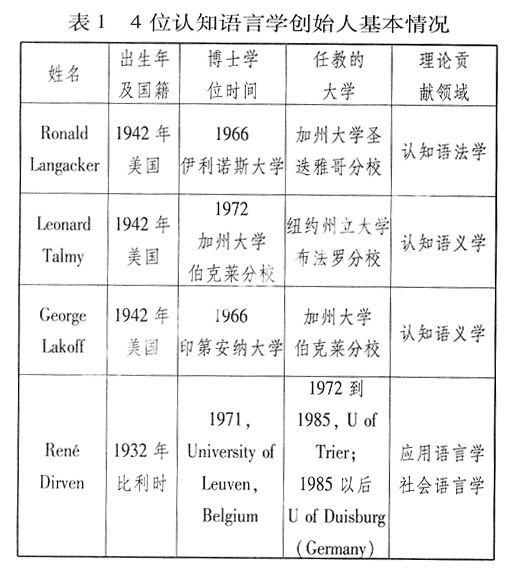

2007年7月15-20日,笔者率领5位研究生在波兰克拉科夫参加了第10届国际认知语言学大会(ICLC10)。国际认知语言学会确认了4位认知语言学创始人,举行了相应的庆祝活动。因为笔者一直组织并主持上文谈到的“中国认知语言学国际论坛”,所以和这些学者都有较多的直接接触,了解他们的基本情况,特整理如表1。

Langacker在认知语法领域打下的基础(Langacker 1987, 1991)是非常坚实的,正如上文所引,其著作问世至今没有遇到实质性的挑战。Langacker的研究兴趣自获得博士学位40余年以来一直在认知语法领域。因此,他的兴趣非常专一。笔者邀请过Langacker 作为“中国认知语言学国际论坛”的主讲人。从邀请到他的讲座的书出来(高远 李福印2007b),前后大约2年多时间。笔者和Langacker通过无数封电子邮件。Langacker非常认真,有问必答,邮件大都能在第二天或者第三天收到回复。他的每一讲都有二三十页的讲义,让人的的确确感到大师的风范。他目前的成就和他对人对事的态度是密不可分的。

在责任心和认真程度这一点上,Talmy和Langacker是相同的。Talmy在“第四届中国认知语言学国际论坛”期间作了“认知语义学10讲”的系列讲座。在这一领域,他著述甚丰,到我们这个英语是外语的国家作10场自己研究领域的讲座是轻而易举的。但是,他说内容必须修改和更新。他的研究方向上的专一性和Langacker是一样的。1975年的论文是Figure and ground in complex sentences, 30年后的今天,Figure and ground还是他的研究领域。当然这一领域的思想更加成熟。Talmy 1975年的论文和他的奠基之作(Talmy 2000 Vol I and II)都属于一个领域, 即认知语义学。

Lakoff则非常不同,他的著作涉及的领域比较多。例如,最初的Metaphors We Live By (Lakoff and Johnson 1980) 只是属于认知语言学的一个小的领域。后来的Lakoff(1987)是关于范畴的认知理论,再后来,Lakoff (1996)扩展到了政治。Lakoff 和Johnson(1999)是认知语言学的哲学基础。Lakoff和Turner(1989)属于认知诗学。Lakoff的研究甚至还扩展到了数学(Lakoff and Nú媏z 2002)。笔者和Lakoff也有过如同Langacker一样的长时间接触。Lakoff对人对事也有其独特风格,却与Langacker以及Talmy的风格迥异。

Lakoff没有参加2005年和2007年分别在韩国和波兰举办的第九届和第十届认知语言学国际会议,给人的感觉有淡出认知语言学界的迹象。如果是这样,2003年他在北京的系列演讲将是留给中国学界的一份礼物(高远 李福印 2007a)。

René Dirven是一位非常活跃的学者,是LAUD创始人之一(LAUD的全称是Linguistic Agency of the University of Duisburg)。也正是1989年的一次LAUD 研讨会成为了第一届国际认知语言学会议(关于LAUD可以查看网页http://www.uni-landau.de/anglistik/LAUD/laud.htm)。Dirven对于认知语言学的确立、应用和发展起到非常重要的作用。列出几百项Dirven的著述是很容易的,例如,Dirven 和Verspoor (2004),Dirven et al.(2003) 等。在4位创始人中,他是唯一一位非美国国籍的学者。尽管他的研究的原创性可能弱于以上三位学者,但是,列René Dirven为创始人之一是普遍认可的。

5 结束语

我们在上文中已经两次提到学者对认知语言学的定义。我们分别称为定义1和定义2。

定义1:“我认为,认知语言学可以由两个共识来定义,称为概括性共识和认知共识”。(Lakoff 1990:40)

定义2:“因此,认知语言学可以被定义为分析语言和其他认知域以及和其他认知机制之间关系的一种语言理论。” (Dirven 2005:17-18)

除此之外,还有许多学者试图定义认知语言学。不同的是有的着眼点在“学科”或者“派别”上,有的在“方法”上。如定义3和定义4。

定义3:“认知语言学是80年代初以来出现的语言学和认知科学的一个流派。” (Evans 2007:22)

定义4:“我使用‘认知语言学这一描述性的术语来表示当代语言学中的一场广泛的运动。它包括一系列不同的研究取向、方法、和侧重点。然而,他们通过一些共同的假设相互联接在一起。”(Taylor 2002:3)

国内学者曾经用汉语来定义认知语言学, 视为定义5。

定义5:本书将狭义认知语言学定义为“坚持体验哲学观,以身体经验和认知为出发点,以概念结构和意义研究为中心,着力寻求语言事实背后的认知方式,并通过认知方式和知识结构等对语言作出统一解释的、新兴的、跨领域的学科。”(王寅 2007:封底)

综上所述,认知语言学具有以下要素:两个重要共识,即概括性共识和认知共识;概括性共识要求认知语言学家寻找语言的具有广泛概括性的普遍原则;认知共识要求语言的普遍原则必须得到来自认知相关学科的解释。认知语言学是Langacker, Lakoff,Talmy等学者创造的当代语言学的一个流派,也是认知科学的一个分支;认知语言学是生成语言学的反叛, 在哲学观上二者针锋相对。

笔者认为,认知语言学作为一个学科、一个流派,我们需要一个定义。我们不能用长篇大论来定义它,我们更不能通过罗列它的研究内容来定义它。这个学术定义也不能太“学术”了,以至普通读者不知所言。

根据以上论述,笔者提出一个用汉语表述的简短的定义与学者们商榷。“认知语言学是一门研究语言的普遍原则和认知规律之间关系的语言学流派。”以上定义的个别文字表述可以更换,但是不能离以上表述的中心意义太远。Cognitive Linguistics或者“认知语言学”,这个名词性短语的中心词就是Linguistics或者“语言学”。因此, “认知语言学”就是研究语言的, 宽泛来看,它属于语言学领域应该没有问题。我们没有必要把它弄得神乎其神, 非要定义为“跨领域”的学问。另外,它是否是“新兴的”这种带有强烈主管判断的时间参数没有必要放到定义里去。目前认知语言学的研究话题很广泛, 是否都是“以身体经验和认知为出发点,以概念结构和意义研究为中心”也是非常值得商榷的, 关于这一点学者们可以讨论。

参考文献

高 远 李福印. 乔治·莱考夫认知语言学十讲[M]. 北京:外语教学与研究出版社, 2007a.

高 远 李福印. 罗纳德·兰艾克认知语法十讲[M]. 北京:外语教学与研究出版社, 2007b.

高 远 李福印. 约翰·泰勒应用认知语言学十讲[M]. 北京:外语教学与研究出版社, 2007c.

王 寅.认知语言学[M]. 上海:上海外语教育出版社, 2007.

Croft, William and Alan Cruse. Cognitive Linguistics[M]. UK: Cambridge University Press, 2004.

Dirven, René, Roslyn Frank and Martin Pütz.Cognitive Models in Language and Thought: Ideology, Metaphor and Meanings[M]. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2003.

Dirven, René and Marjolijn Verspoor.Cognitive Exploration of Language and Linguistics.[M].Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004[1998].

Dirven, René.Major Strands in Cognitive Linguistics[A]. In Ruiz de Mendoza Ibánez, Francisco, J. andSandraM. Pena Cervel(eds.). Cognitive Linguistics: Internal Dynamics and Interdisciplinary Interaction[C]. Berlin/New York: Mouton de Grutyre, 2005.

Evans, Vyvyan.A Glossary of Cognitive Linguistics[M]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.

Evans, Vyvyan and Melanie Green.Cognitive Linguistics: An Introduction[M]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.

Fauconnier, Gilles. Mental Spaces[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1985/1994.

Geeraerts, Dirk. Cognitive Linguistics: Basic Readings[M].Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2006.

Geeraerts, Dirk.Cognitive Sociolinguistics and the Sociology of Cognitive Linguistics [J]. Annual Review of Cognitive Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007.

Goldberg, Adele E.Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M]. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1995.

Johnson, Mark.The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason[M].Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987.

Kristiansen, Gitte, Michel Achard, René Dirven and Francisco J. Ruiz de Mendoa Ibá媏z. Cognitive Linguistics: Current Application and Future Perspectives[M].Berlin/New York:Mouton de Gruyter,2006.

Lakoff, George.Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind [J].Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987.

Lakoff, George.The Invariance Hypothesis: Is Abstract Reason Based on Image Schema? [J].Cognitive linguistics, 1990(1).

Lakoff, George.Moral Politics [M]. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1996.

Lakoff, George. The Contemporary Theory of Metaphor[A]. In Andrew Ortony (ed.). Metaphor and Thought[C].Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Lakoff, George, Howard Dean and Don Hazen. Linguistic Gestalts[Z]. Papers from the Thirteenth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society,Chicago, Ill: Chicago Linguistic Society, 1977.

Lakoff, George and Mark Johnson. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought[M]. New York: Basic Books.(copy and original), 1999.

Lakoff, George and Mark Johnson. Metaphors We Live By[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 2003[1980].

Lakoff, George and Rafael E. Nú媏z.Where Mathematics Comes from: How the Embodied Mind Brings Mathema-﹖ics into Being[M]. New York: Basic Books, 2002.

Lakoff, George and Mark Turner.More Than Cool Reason[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1989.

Langacker, Ronald W. Foundations of Cognitive Grammar[M].(Vol.1) Stanford: Stanford University Press, 1987.

Langacker, Ronald W. Foundations of Cognitive Grammar[M].(Vol.2) Stanford: Stanford University Press, 1991.

Langacker, Ronald. Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar[M].Berlin/New York: Mouton De Gruyter, 2002[1991].

Talmy, Leonard. Figure and Ground in Complex Sentences[Z]. Proceedings of the First Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 1975.

Talmy, Leonard.Toward a Cognitive Semantics. (Volume I) Concept Structuring Systems[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2000a.

Talmy, Leonard.Toward a Cognitive Semantics. (Volume II) Typology and Process in Concept Structuring[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2000b.

Taylor, John. Cognitive Grammar[M]. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Taylor, John.Linguistic Categorization: Prototype in Linguistic Theory[M]. Oxford: Clarendon Press, 1989.

Ungerer, Friedrich and Hans-J塺g Schmid. An Introduction to Cognitive Linguistics[M]. London and New York: Longman, 1996.

收稿日期:2008-02-23

【责任编辑 王松鹤】