论规范性文件审查建议的遴选机制

2009-03-11刘文戈

祝 捷,刘文戈

(武汉大学 法学院,湖北 武汉 430072)

《立法法》第90条第2款规定“前款规定以外的其他国家机关和社会团体、企业事业组织以及公民认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的,可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的建议,由常务委员会工作机构进行研究,必要时,送有关的专门委员会进行审查、提出意见。” 2000年10月16日九届全国人大会常务委员会第三十四次委员长会议制定《行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、经济特区法规备案审查工作程序》。2004年5月,全国人大常委会在法制工作委员会下设立了法规审查备案室,这一编制20余人的局级机构负责法规备案和审查下位法和上位法的冲突和抵触。近年来,全国人大常委会的工作报告中均强调规范性文件备案审查作为人大常委会监督工作的重要性。2005年12月,十届全国人大常委会第四十次委员长会议对《行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、经济特区法规备案审查工作程序》进行修订,并通过了《司法解释备案审查工作程序》,均对“其他国家机关和社会团体、企事业组织以及公民”的审查建议进行了规定,[1]这些法律规范都进一步健全了由政府、社会、公民共同参与的法规和司法解释备案审查制度。

然而这一制度的发展面临着一个瓶颈:有限的资源无法充分满足日益增长的需求。我国目前生效的法律已达200余部,现存有效的行政法规600余件,地方性法规约7000余件,立法数量的增长、法律内容的扩展及社会关系的日渐复杂使得我国的法律冲突不断加剧。近年来人大监督作用不断加强,随着公民法治意识的增强,在对法律和规范性文件有疑义或者权利受到规范性文件侵害的情况下,必然有越来越多地选择向全国人大常委会法制工作委员会提交规范性文件审查建议,这将给编制仅为20余人的法规审查备案室带来巨大的压力。增加编制、提高人员素质、信息化手段的运用固然可以缓解这一瓶颈,然而技术的更新和资源的增加是有限度的,审查机构有限的时间、人力和物力无法对每一个建议详细的处理,必要的遴选机制设计是解决这一问题的核心。同时,尽管我国法律规范对规范性文件的审查程序有具体的规定,但审查建议的受理仍缺乏较为明确的标准和程序,《行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、经济特区法规备案审查工作程序》仅规定“由常委会工作机构先行组织有关人员进行研究。需要审查的,由常委会办公厅报秘书长批准后,送有关的专门委员会对法规进行审查。”“需要”与否缺乏明确标准,这是不符合法治的明确性原则的。

在人民代表大会制度框架内进行制度设计是宪法的基本要求,对于规范性文件审查这一人民代表大会体制下的具体制度的研究尤应如此。在本土制度资源相对缺乏的情况下,借鉴人类社会创造的政治文明的有益成果是完善我国制度不足的重要途径。西方国家的司法违宪审查制度与我国的规范性文件审查在功能上有契合之处,其中一些制度设计可作为我国审查建议遴选机制的参考。本文分别选取两大法系较有代表性的美国最高法院和德国联邦宪法法院及相关制度作为分析样本,介绍其制度发展、具体规范,在结合学界的实证评价基础上,提出遴选机制的建构标准,为我国规范性文件审查建议的遴选机制的完善提供参考。

二、遴选机制的历史演进

以有限的资源处理各类重要的争议,以实现处理效果和处理数量的最大化,是遴选机制的当然起点。由于机构宪法地位的不同,遴选机制在美国最高法院和德国联邦宪法法院发展的历史演进中有着不同的路径。

(一)遴选机制发展的美国路径

美国宪法第3条第2款第2项规定了美国最高法院的管辖权,即“在所有有关大使、公使、领事之案件,以及于任何案件中各州为一造当事人者,最高法院有初审管辖权。于上述以外之其他案件,除部分例外,最高法院同时对于法律及事实具有国会立法所授予的上诉管辖权。”之后,美国宪法第11修正案排除了最高法院对非本州公民或外国人起诉州案件的初审管辖权。由此可知,美国最高法院的管辖权包括初审管辖权和上诉管辖权。初审管辖案件在审理案件中只占极小的一部分,从1789年到1996年,美国最高法院所审理的初审管辖案件仅170件。[2]对于初审管辖权,最高法院也无裁量或者选择的余地。上诉管辖权主要包括三种:当然上诉案件(Appeal as A Matter of Right)、法官咨询性案件(Certification)和调卷令案件(Certiorari)。当然上诉案件的类型由国会法律规定,数量不断受到法律修改的限制;法官咨询性案件是由联邦上诉法院法官就案件的联邦法律问题请示最高法院的意见,案件数量较少。而调卷令案件系由当事人申请最高法院发布调卷令以启动最高法院的上诉审,最高法院有权决定此类案件的是否能被受理并进入实体审理程序。

根据学者统计,1880年美国最高法院的上诉案件数量只有417件,此后数十年年均案件数量都在500到600件之间。20世纪30年代以后,美国最高法院的上诉案件大量增加,从1930年的845件倍增至1960年的1940件,到1980年时年度上诉案件总量已经突破4000件,90年代以后更是年均7000起上诉案件申请。[3]随着上诉案件数量的爆炸性增长,美国国会通过不断立法逐步形成了案件选择机制。1891年国会立法将原本全部属于最高法院当然上诉管辖的案件部分改为经最高法院酌定上诉审理,开案件选择的先河;到了1925年,仍然有75%的上诉案件属于当然上诉案件,由于案件负担量的过重,最高法院商请国会立法将大部分最高法院上诉管辖案件由当然上诉案件改为必须经过最高法院准许方可上诉;1988年,只有10%的案件属于当然上诉案件,国会修改法律进一步缩小原属当然上诉案件的范围。[4]至此,绝大多数上诉案件申请需要经最高法院准许后,才能被受理以进入实体部分的审理,美国最高法院的案件遴选机制得以形成。

(二)遴选机制发展的德国路径

相对美国最高法院两百多年的历史,德国联邦宪法法院要年轻得多。根据《德国联邦宪法法院法》,德国联邦宪法法院的管辖权涵盖了联邦争议、规范审查、弹劾、选举审查、紧急处分、宪法诉愿等领域。根据学者对1951年到2002年间联邦宪法法院受理案件数量的统计,期间宪法诉愿案件为117460件,而所有类型案件的总数为119965件,可见各类案件中宪法诉愿案件占用了德国联邦宪法法院绝大部分资源。《德国联邦宪法法院法》第24条规定“不合法或显无理由的申请,法院得以一致同意之裁定驳回。如果事前法院已对申请人指出其申请的合法性与有无理由有疑问时,裁定无需附具理由。”这一规定主要适用于除宪法诉愿之外的管辖案件,联邦宪法法院通过一定的“初审程序”排除了大量不合法律要求的申请,遴选出真正有意义的案件以集中精力审理。至于大量的宪法诉愿,斌不是每一件都能直接被联邦宪法法院所受理,《德国联邦宪法法院法》规定了诉愿的“受理程序”以防止滥诉,案件申请经过审查被确认符合受理条件后,才能被裁定受理,进入实质审理阶段。

自1951年在卡尔斯鲁厄设立以来,德国联邦宪法法院由于其广泛的管辖权而承受了巨大的工作压力。在其成立的最初几年,每年受理的案件只有大约1000件;到了20世纪80年代末,年均案件受理数量增加到4000件;1991年起,德国联邦宪法法院每年受理的案件增加到了5000件至6000件。案件数量的增加直接导致案件的审理时间延长,一项从1992年起的数据统计表明,审理期限在3年以上的案件增加了1倍,审理期限在5年以上的案件是增加了2倍,审理期限在7年以上的案件是过去的10倍。在1996年时,至少有42件宪法诉愿案件超过7年没有审结。1956年起,德国便对《联邦宪法法院法》进行修改,增加对案件受理条件和程序的规定,为联邦宪法法院减负。对于一般案件,1956年7月21日《联邦宪法法院法》增加第24条,明确了驳回案件申请的条件和程序要求;对于宪法诉愿的受理则增订了第91a条,设立宪法诉愿委员会以主持“受理程序”,并将有关程序性规定的权力赋予联邦宪法法院,后在1963年8月3日对这一体制进行调整,撤销了宪法诉愿委员会,收回了联邦宪法法院对宪法诉愿的受理制定程序性规定的权力,并增订《联邦宪法法院法》第93a条以明确宪法诉愿受理程序的必要性和受理的条件,进一步地完善了案件选择的机制。1993年《联邦宪法法院法》作出修改,第93a条至第93d条不再对拒绝受理宪法诉愿作出规定,仅规定受理宪法诉愿的理由,使得受理程序由“拒绝受理程序”状态发生原则性逆转。[5]

三、遴选机制的规范比较

由前文对历史演变的分析可知,美国和德国的案件遴选机制都是为了应对案件数量大幅增加的背景而确立的,经过数十年以上长时间的运行实践演变而成。从历史梳理中我们不难发现两国的制度设计有着一定的不同,这与其具体的法律规范是分不开的,下文将从法律渊源、审理主体、受理标准、决定程序等方面比较两国现行案件遴选机制的制度规范与运作形态。

(一)两国案件遴选机制的法律渊源

美国最高法院案件遴选机制是法院程序自治的产物,最高法院制定的《美国最高法院规则》(Rules of the Supreme Court of the United States)是其法律渊源。美国最高法院的受案范围是由宪法和国会制定法律明确规定的。法律在明确其受案范围的同时,也将酌定受理案件的遴选规则制定权授予了美国最高法院,同时由于英美法系司法机关程序自治的传统,美国最高法院通过制定《美国最高法院规则》,并结合运作实践中累积的惯例进行不断修正,形成了遴选机制的法律渊源。《美国最高法院规则》第10条规定“受理调卷令申请并不是人民的当然权利,而是司法权的裁量范围。对于调卷令德申请,只有在具备充分理由的情形下,才会被批准。”[6],该条后款具体规定了案件的受理标准。

德国联邦宪法法院案件遴选机制严格遵循法律保留原则,《德国联邦宪法法院法》明确规定了各项标准和程序。《德国联邦宪法法院法》第24条对各种案件的拒绝受理作出概括性规定,“不合法或显无理由的申请,法院得以一致同意之裁定驳回。如果事前法院已对申请人指出其申请的合法性与有无理由有疑问时,裁定无需附具理由”。《德国联邦宪法法院法》第90条至第94条分别对宪法诉愿的提起、地方自治团体的团体宪法诉愿、诉愿理由、提起宪法诉愿的期间、受理与拒绝受理的条件、受理决定、程序等作出细致的规定。

(二)两国案件遴选机制的审理主体

从宏观上看,遴选机制的审理主体当然是美国最高法院和德国联邦宪法法院。我们在此主要是依据两国法律规定和实践,从微观层面比较具体美国最高法院和德国联邦宪法法院的遴选过程都有哪些人员、内部机构参与其中,分析他们的角色、职责或者作用。

美国最高法院有9位大法官,每位法官拥有4~5名法官助理,大法官和法官助理就是遴选过程的主要参加人员。法官助理是从法科新毕业学生或者已经在低级法院担任过法官助理的法科毕业生中选拔。[7]法官助理负责案件程序的行政事务,特别是制作备忘录以供大法官参考。大法官则以备忘录或者自己对上诉申请的阅读,在具体决策过程中表决意见。美国最高法院的内部机构主要以会议的形式存在,与现行的案件遴选过程有关的会议主要有以大法官和法官助理共同组成的案件初审会议、由全体大法官参加的决定案件受理的全体法官会议。[8]

德国联邦宪法法院由16位法官和若干法院行政人员组成,其中16位法官平均分为2个审判庭,分别管辖和审理不同类型的案件。参与遴选过程的法院行政人员是具有法官任职资格但是不具有法官身份的公务员,其主要职责是对案件申请进行登记,并对不合法或者无胜诉可能的案件申请人发出告知书。[5](P261)法官则主要是通过审判庭等内设机构的会议上发表自己的意见并参加表决。除了审判庭,在遴选机制中发挥重要作用的内设机构还有合议庭。合议庭的设立依据是《德国联邦宪法法院法》第15a条“两审判庭在事务年度期间各分成数个合议庭。每一合议庭由三位法官组成”。根据《德国联邦宪法法院法》第93b条、第93c条、第93d条规定,合议庭的权限包括拒绝或者同意受理宪法诉愿。

(三)两国案件遴选机制的受理标准

美国最高法院遴选案件的受理标准是与联邦重要法律统一适用的关联性,换而言之,这一机制的设立目标是统一联邦法律的适用。《美国最高法院规则》第10条对“最高法院所考虑理由的特征”作出了部分规定:联邦上诉法院对于同样重要案件作出相冲突判决的情形、联邦上诉法院与州的终身法院对于重要问题的判断有冲突、联邦上诉法院的审理程序不合规定、州终审法院就联邦法律重要问题作出与其他州或者联邦上诉法院所不同的判决、州法院或联邦上诉法院应征询最高法院意见却擅自就联邦法律的重要问题作出判决、州法院或联邦上诉法院对于相同问题作出与联邦最高法院不同的判决。

德国联邦宪法法院遴选案件的受理标准包括合法性和理由具备性,兼顾人权保障与基本权秩序维护的需要。合法性要求比较容易理解,主要是符合《德国联邦宪法法院法》对于具体案件类型的法定要件。理由具备性的含义在《德国联邦宪法法院法》未做进一步展开,学者通过分析联邦宪法法院审判实践,总结出以下几个具体标准:申请人所举被侵害权利的内容,经过查实并且对该项宪法权利按照正常的评价和解释后,发现申请并不享有该项权利;在申请中指责的侵害了宪法权利的某项决定或者法律,经过查实权利受侵害只是与该项决定或者法律之前的程序有关,与该项决定或者法律无直接关系;申请人对于被侵害的宪法权利,没有按照现有的诉讼程序,依法申请救济;申请中所质疑的事项已经通过诉讼程序得到纠正。值得注意的是,关于宪法诉愿的受理标准,第93a条第2款强调了三种情形下联邦宪法法院有受理宪法诉愿的义务,即“案件具有重大的宪法意义”、“有助于实现第90条第1款所列举的权利”和“申请人可能因申请被驳回而遭受特别重大的损害”。

(四)两国案件遴选机制的决定程序

美国最高法院案件遴选机制的决定程序分为三个阶段:第一阶段是由法官助理审查制作备忘录,由大法官和法官助理在每周定期举行的案件初审会议上讨论上诉申请,事后由法官助理做成“上诉申请备忘录”供大法官参考;第二阶段是大法官对案件的提名,上诉申请备忘录被交给首席大法官及其他大法官审读,其中的上诉申请只要有一名大法官认可,便可以被纳入讨论清单(discuss list),提交到全体法官会议上进行表决,这一过程虽然只需要一名大法官支持,但是仍然有80%左右的案件无法进入表决阶段;[9]第三阶段即全体法官会议表决,也称“四人之治”(Rule of Four),进入这个阶段的上诉申请,只要获得4名大法官同意便可以进入实质审理,这种“四人之治”规则侧重少数大法官的意见,是最高法院在审判实践中自主形成的惯例。整个审查过程不需要当事人答辩或者言词辩论,申请的驳回也不需要附理由。《美国最高法院规则》并对审查三阶段的时限未作出规定,实践中被否决的上诉申请一般在1至2周内会获得结果。[10]

德国联邦宪法法院案件遴选机制的决定程序分为两类:一般案件申请提交到联邦宪法法院之后,德国联邦宪法法院依据《德国联邦宪法法院法》第24条规定,以“一致裁定”的形式将不合法或者显然无理由的申请驳回,这里的“一致裁定”要求参加审理的法官全部同意,这种裁定是具有完整价值、法律效力和拘束力的联邦宪法法院裁判。[5](P432)宪法诉愿申请的遴选则通过《德国联邦宪法法院法》第93b条和第93d条所规定的程序进行审查,申请首先由法院行政人员登记于登记册。如果申请有不合法或者显然无获胜可能,行政人员会向申请人发出“告知书”,此时申请人若是仍然希望取得法官的裁判,这一申请便进入了案件遴选的程序——如果申请不符合《德国联邦宪法法院法》第93a条的标准,则合议庭以“一致裁定”拒绝受理该申请,根据《德国联邦宪法法院法》第93d条,合议庭在决定拒绝受理宪法诉愿申请时,不需要附理由;如果申请符合法定标准,合议庭可以准许该宪法诉愿申请进入实体审理,并且合议庭还可以在符合审判庭所作出判决先例的情形下,对宪法诉愿的进行实体审理。

四、遴选机制的实证评价

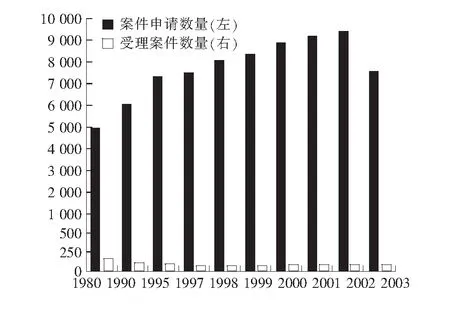

美国和德国的案件遴选机制施行之后,对于违宪审查机构案件负担的减轻效果十分明显,如图1所示。

图1 美国最高法院收到的案件申请和受理案件数量情况(1980~2003)

虽然向美国最高法院提出的上诉申请不断上升,但是通过案件遴选机制的过滤,最高法院所受理的案件数量稳定。近年来,只有约2%的案件会被受理,进入到实体审理阶段。[9](P432)在德国,20世纪80年代以后每年数千件案件申请经过遴选机制过滤之后,符合审理条件的约占2%。[11]

在遴选标准的遵守方面,由于德国是实行法律保留的原则,因此联邦宪法法院的实际操作严格依照法律规定。而有学者指出,美国最高法院在案件遴选的实务中,也有一些其他的考虑:[12]对于上诉的付费与否实行差别对待,通过诉讼救助(in forma pauperis)途径提起上诉的申请通过遴选机制的比例仅为0.6%,远低于付费上诉申请的3%的通过率,该途径主要由囚犯等无法负担上诉费用的人采用,这表明美国最高法院不希望成为常规案件的“超级审级”;最高法院重视有“法庭之友”(Amicus Curiae)参与的上诉案件,因为“法庭之友”的参加意味着案件具有广泛的影响力,判决的法律意义重大,基于此“法庭之友”数量越多,意味着案件的重要性较高,较为容易被准予上诉;知名社会团体的参与对最高法院决定受理上诉具有一定影响,在美国,“美国民权自由联盟”(ACLU)和“有色人种促进协会”(NAACP)两个具有社会公信力和影响力的组织经常作为“法庭之友”或者公益诉讼的原告参与诉讼,许多重要的判例中经常出现这些组织的身影;副司法部长(Solicitor General)作为当事人或者“法庭之友”的案件最受美国最高法院的亲睐,其作为当事人的案件通过遴选机制的比例为50%至70%,而作为“法庭之友”的案件的通过几率高达80%,这一方面是由于副司法部长往往是由法学界著名人物担任,而在学界拥有崇高威望,另一方面其作为联邦政府的首席律师,在美国宪政体系中占有重要地位。[13]尽管这些实证分析说明案件遴选机制很多时候是从案件实体之外因素作判断的,但是案件实体的重要性始终是美国最高法院遴选案件的参考要素。

在遴选的程序方面,法官助理和法院工作人员的身份及作用受到了学者的质疑。尽管美国最高法院的法官助理负责撰写案件备忘录的工作要求受到《美国最高法院规则》第17条的约束,并且撰写备忘录会遵照其所属大法官的意见。然而案件备忘录也写有法官助理对大法官应否批准或不批准请愿的建议,其对大法官作出决定的过程必然产生影响,而这种影响和法官助理的身份却是不匹配的。[14]在德国联邦宪法法院的案件遴选机制中,由不具备法官身份的法院行政人员对案件申请进行初步的判断,这种判断往往超越了前置程序,而成为一种“前置裁判”,有违宪的嫌疑;两名法院行政人员面对每年数以千计的案件申请,作出以“关于法律状况的提示,以告知诉愿人在知晓法律状况的情况下考虑程序是否继续进行”为内容的“告知书”,其正确性值得质疑。[5](P261)程序的公开透明是程序正义的基本要求,在这方面美国和德国的制度设计有所欠缺,案件遴选的程序虽然明定于法律文件之上,然而案件申请审查过程一般秘密进行,拒绝受理申请的法律文书不附任何理由。

遴选机制对审查机关的功能定位产生了重要的影响。美国最高法院管辖权的定位着眼于联邦法律的统一适用,其在美国联邦三级法院体系中,并没有对个人提供法律保护的任务,遴选机制由针对性的过滤了不相关的案件申请,使得美国最高法院有更多的资源投入对联邦法律的统一适用的维护。德国联邦宪法法院兼顾宪法价值秩序的维护与公民权利的保障,因此在案件申请遴选机制中,加入了联邦宪法法院受理某些类型案件的义务性规定,通过积极标准和消极标准的共同运用,在为法院减负的同时,确保了其功能定位的实现。

五、完善我国规范性文件审查建议遴选机制的思考(代结语)

从上文对美国最高法院和德国联邦宪法法院案件遴选机制的介绍可知,相关制度设计的形成与运行与两国的历史、经济、政治、社会等背景因素有关。然而无论从具体制度的移植,或是外国经验借鉴的角度,以上制度的很多方面都是值得我们去思考的。结合引论部分对我国规范性文件审查制度现状的分析,我们认为,完善我国规范性文件审查建议遴选机制应该从以下几个方面考虑:

(一)明确规范性文件审查的功能定位

遴选机制的宗旨和目的必须围绕其所服务制度的功能定位。规范性文件审查建议和有权机关提出的规范性文件“审查要求”同属于人大常委会启动规范性文件备案审查,行使监督权的重要方式。从宪法第67条第6至8款的规定看,全国人大常委会对规范性文件进行备案审查是为了行使宪法所赋予的职权,《全国人大常委会2009年监督工作计划》也强调“加强和改进规范性文件的备案审查工作,维护国家法制的统一和尊严。” 因此,维护国家法制的统一和尊严是规范性文件审查功能定位的重心所在。随着“国家尊重和保护人权”写入宪法,人权保障功能也是宪法规定国家制度的重要目标。由于无法通过诉讼对侵犯公民权利的规范性文件进行审查,普通公民的规范性文件审查建议也是其获得权利救济的重要渠道。在这一意义上,规范性文件审查亦要兼顾人权保障。

(二)形成规范性文件审查建议的遴选标准

我国现行审查建议的遴选标准仅有《立法法》第90条第2款和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》第32条第2款的“必要”二字。《行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、经济特区法规备案审查工作程序》没有对“必要”进行解释,换用“需要审查”作为遴选标准。至于什么情况下“必要”或“需要”,什么情况下不必要不需要,没有明确的标准,容易造成遴选的随意性,有违法治原则。我们认为,应当参考德国的做法,将遴选标准明定于法律之中,以利于执行和监督。在遴选标准形成的初期,也可以借鉴美国模式,通过在人大常委会的“工作程序”中对标准进行分解和细化,由于人大制度的特点,这种“程序自治”是具备完全正当性的。

(三)细化规范性文件审查建议的遴选程序

我国有关立法的同质化程度过高,《立法法》第90条第2款和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》第32条第2款对于规范性文件审查建议的遴选程序作出了同样的概括式规定,即“由常务委员会工作机构进行研究,必要时,送有关的专门委员会进行审查、提出意见。”而《行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、经济特区法规备案审查工作程序》规定“由常委会工作机构先行组织有关人员进行研究。需要审查的,由常委会办公厅报秘书长批准后,送有关的专门委员会对法规进行审查。”工作程序应当对具体的程序性问题,诸如遴选的时限、有关人员的范围作出明确具体的规定,而不是以概括式的规定来细化概括式的上位法条文。

(四)增加规范性文件审查建议遴选的透明度

美国和德国相关制度的经验和批评给我们重要的启示,应当增加遴选机制的透明度。目前我国的整个规范性文件审查制度处于起步阶段,制度设计上体现出内部程序的特点,公开性不够。2009年全国人大常委会在工作报告中首次披露了有关的数据:“一年来,行政法规、地方性法规、司法解释等规范性文件备案审查工作进一步加强,共接收报送备案规范性文件475件,受理公民、组织提出审查建议86件。”在网络发达的今天,人大常委会及其工作机构可以通过信息化的手段,及时地对规范性文件审查建议进行回复,充分说明没有受理的原因,这也是宪法对人民代表大会制度“对人民负责,受人民监督”原则的要求体现。

[参考文献]

[1]石国胜.全国人大常委会建立健全法规和司法解释备案审查制度[M].人民日报,2005-12-20.

[2]Henry Abraham.The Judicial Process: An Introductory Analysis of The Courts of the United States .England and France,1998,(188).

[3]Jeffrey A.Segal & Harold J.Spaeth.The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited 249 (2002).

[4]Joel B.Grossman & Charles R.Epp, Agenda Formation on the Policy Active U.S.Supreme Court, in Constitution Court in Comparison: The U.S.Supreme Court and the German Federal Constitutional Court 106-110 (Ralf Rogowski & Thomas Gawron ed, 2002).

[5][德]克劳斯·施莱希、斯特凡·科里奥特.德国联邦宪法法院:地位、程序与裁判(刘飞译)[M].北京:法律出版社,2007.260.

[6]Review on a writ of certiorari is not a matter of right, but of judicial discretion.A petition for a writ of certiorari will be granted only for compelling reasons.

[7]Joel B.Grossman & Charles R.Epp, Agenda Formation on the Policy Active U.S.Supreme Court, in Constitution Court in Comparison: The U.S.Supreme Court and the German Federal Constitutional Court 112 (Ralf Rogowski & Thomas Gawron ed., 2002).

[8]Donald Kommers, John E.Finn, &Gary J.Jacobsohn, American Constitutional Law 18-19 (2004).

[9]林超骏.超越继受之宪法学——理想与现实[M].元照出版公司,2006,438.

[10]Jeffrey A.Segal & Harold J.Spaeth, The Supreme Court and the Attitudinal Model Revisited 240(2002).

[11]Ernst Benda.德意志联邦共和国的宪法法院裁决权[J].哥伦比亚跨国法杂志.1981,(1).

[12]Joel B.Grossman & Charles R.Epp, Agenda Formation on the Policy Active U.S.Supreme Court, in Constitution Court in Comparison: The U.S.Supreme Court and the German Federal Constitutional Court 111-116 (Ralf Rogowski & Thomas Gawron ed., 2002).

[13]Henry Abraham, The Judicial Process: An Introductory Analysis of The Courts of the United States, England and France 212-213 (1998).

[14]Joel B.Grossman & Charles R.Epp, Agenda Formation on the Policy Active U.S.Supreme Court, in Constitution Court in Comparison: The U.S.Supreme Court and the German Federal Constitutional Court 112 (Ralf Rogowski & Thomas Gawron ed., 2002).