论刑事和解视野中的犯罪客体价值

2009-03-03于志刚

摘 要:在目前国内有关刑事和解的理论研究和实务操作中,均存在着过度抬高被害人地位的问题,似乎只要被害人谅解犯罪嫌疑人,案件就可以无条件地适用刑事和解。而从本质上讲,犯罪嫌疑人和被害人之间的和解协议能否得到司法机关的认可并导致量刑上的从宽处理,既取决于被害人有无刑事实体处分权,也受到犯罪嫌疑人的人身危险性等因素的制约。因此,被害人的谅解并不是刑事和解的核心要素,应当重视犯罪客体在刑事和解中的价值,它决定着被害人刑事实体处分权的有无与刑事和解的适用范围。

关键词: 刑事和解;被害人;犯罪客体;刑事实体处分权

中图分类号:DF73

文献标识码:A

刑事和解,是指在刑事诉讼程序运行过程中,被害人和加害人(即被告人或犯罪嫌疑人)以认罪、赔偿、道歉等方式达成谅解以后,促使国家专门机关不再追究加害人刑事责任或者对

其从轻处罚的一种案件处理方式[1]。这一制度发源于20世纪70年代的西方资本主义国家,我国刑事法理论界对该问题的关注与研究起步比较晚,在21世纪初期才有学者关注[2]。但自从2005年10月10日北京市朝阳区人民法院率先将庭外和解制度应用于刑事诉讼领域以来,相关理论研究和司法实践均取得了一定成果。然而,应当指出的是,目前国内有关刑事和解的理论研究和实务操作均存在着过度抬高被害人地位的问题,即只要被害人谅解,案件就可以无条件地适用刑事和解。笔者认为,这一错误认识忽视了犯罪客体在刑事和解制度中的价值,违背了我国刑法学的基本理论。因此,在反思这一错误认识的基础上,阐明犯罪客体在刑事和解制度中的价值,兼具理论意义和现实意义。

一、误入歧途的刑事和解:被害人地位的过度抬高西方传统的刑事法观念是以犯罪人为本位的。刑事古典学派理性地构建了保障犯罪人权利的客观主义刑法理论;刑事实证学派则表现出激进和务实的特征,认为犯罪人是刑事司法制度的被害者,主张他们有复归社会的权利,并倡导了一系列特殊的处遇,如缓刑、保安处分等。受此影响,西方传统的刑事司法体系也是以犯罪人为中心的,例如,在刑事程序上强调基于法治国家原则对被告人权利的保障。与此形成鲜明对比的是,被害人的地位受到漠视,他们应有的权利得不到重视,只被视为证人加以利用,成为刑事法体系内“被遗忘的人”[2]152-154。

这一状况在20世纪中叶由于汉斯•冯•亨蒂等犯罪学家的努力而发生了巨大的变化。1941年,德国犯罪学家汉斯•冯•亨蒂首次提出:“被害人在犯罪与预防犯罪的过程中,不只是一个被动的客体,而是一个积极的主体。不能只强调罪犯的人权,而且要充分地肯定和坚决保护被害人的人权”[3]。这一观点逐渐为许多学者关注、接受,并在“二战”后导致了被害人犯罪学的诞生,被害人在刑事司法体系内的地位有所上升。20世纪60、70年代,随着另一股思潮———犯罪人复归社会思想的新发展, 作为一种新的社会复归措施的刑事和解的价值蕴涵得以逐渐显露。刑事和解制度(victim-offender-reconciliation,简称VOR),是指在犯罪后,经由调停人的帮助,使加害者和被害者直接相谈、协商,解决纠纷或冲突的一种刑事司法制度,其目的是修复因犯罪人的犯罪行为而破坏的加害人和被害者原本具有的和睦关系,并使罪犯因此而改过自新,复归社会[4]。作为刑事和解重要参与者的被害人,其利益被长期忽视的局面得以改观,并逐渐得到人们的重视,越来越多地参与到刑事司法过程之中也就成为自然。换言之,各国刑事司法制度开始寻求一种公共利益、被刑事追究者利益与被害人利益这三者之间的平衡保护[5]。

在我国刑事法理论与司法实践中,被害人地位的发展变化大致等同于西方国家,只是在时间上稍晚。但是,在我国目前的理论研究和司法实践中,却存在着一种错误倾向,即过于注重被害人的地位和利益保护,忽视了公共利益、被刑事追究者利益与被害人利益三者之间的平衡;尤其是在过度提高被害人地位的同时,忽视了对公共利益的保护,进而从忽视被害人这一极端,不自觉地迈向了以被害人为中心、忽视公共利益的另一个极端。

(一)理论质疑:过度抬高被害人地位的理论及其反思

当前,对所谓的恢复性司法思潮和刑事和解制度的研究方兴未艾,在这种“过热”的刑事法理论关注中,不乏过度推崇、抬高被害人地位的现象,甚至以刑事和解中被害人的中心角色和地位来否定犯罪的概念、否定国家公权力的干预、冲击刑罚权的国家专属性的理论也多有存在。

1.有关被害人、社区司法的理论与质疑

有学者认为,恢复性司法在本质上是以被害人为司法体制的中心,强调被害人在程序中的主体地位,维护被害人的尊严。进而认为,犯罪是一种社区冲突,犯罪总在社区中发生,表现为一个社区成员对另一个社区成员的侵害,犯罪是不同群体、不同成员间矛盾激化的产物,犯罪一旦发生就会加深犯罪人与其他社区成员之间的紧张和对立,所以,“犯罪是社区问题,解决因犯罪产生的问题既是社区成员的共同责任,也是其不可剥夺的权利”[6]。犯罪问题只有在社区生活中才能得到最好的处理,对犯罪反应的基本机制应当是基于社区的。程序从社区直接启动,纠纷在社区中解决,社区成员和当事人拥有决定程序结果的权利[6]415。

这几乎完全是一幅西方完美主义的司法画卷,其核心观点是:即便社区成员之间发生纠纷或者犯罪,都可以由社区调停解决。且不说该观点对犯罪概念及相关表述是否正确,也不提我国是否存在西方意义上的所谓“社区”(西方恐怕也不会存在此种社区),单就被害人、社区在恢复性司法中的地位和角色而言,这种理论就存在过度夸大之嫌。至于其以社区取代国家司法机构的主张,实质是要排除国家追诉犯罪的职能,否定刑罚权的国家专属性,其直接的后果只能是使得刑事司法显得恣意和非理性。

2.有关重构刑事诉讼模式的理论与反思

刑事诉讼法学界一直在努力进行提高被害人地位的相关制度尝试。有学者试图从刑事和解——恢复性司法的角度反思我国刑事诉讼模式,并提出重构的设想,这些理论主要有:(1)“三元结构模式”理论。通俗地讲,就是在刑事关系中承认被害人的主体地位,认为犯罪首先应当被看作是加害人与被害人的个人关系冲突,同时也被看作是犯罪人与国家的冲突[7]。(2)“四方构造模式”理论。就是在传统的控、辩、裁三方的基础上加上被害人的充分参与,形成一种被害人、检察官、被告人(或罪犯)在法官主持下相互制约、相互对立的诉讼格局[6]109。(3)“四极构造模式”理论。与“四方构造模式”理论基本相同,该理论不赞同将被害人称作刑事诉讼的独立一“方”,因为被害人即便不能认同检察官的诉讼主张,也不会脱离“控方”的基本立场,只不过有自己独立的控诉主张而已。所以,该理论更倾向于将被害人喻为刑事诉讼构造中的“第四极”,既与“第二极”检察官站在“控方”的同一战壕,又能参与打击犯罪的战斗并寻求自己的目标;既与“第三极”被告人(嫌疑人)正面相对,又共同接受“第一极”法官作为争端的仲裁者[8]。

无可否认,被害人的利益应当得到应有的重视,但是重视的途径很多,其中,选择通过重构诉讼模式的方式来重视是代价最大的一种途径,因此,完全可以考虑通过刑事和解、自诉、刑事附带民事诉讼、国家补偿以及赋予其他诉讼权限等方式予以实现。在此基础上,笔者认为,“国家——犯罪人”的二元主导模式不能动摇,纵观世界各国立法与实践,其模式基本如此。不过,可以适当扩大刑事和解、自诉、国家补偿的适用范围,放宽刑事附带民事诉讼的赔偿范围,增设一些维护被害人权益的诉讼程序,以此来增强对被害人实体和程序利益的双重保护。而过度抬高、推崇被害人的地位,将被害人作为刑事诉讼中的独立一极或一方,无形中会催生诸多的矛盾,比如被害人与代表国家提起公诉的检察官在起诉罪名和认定情节上的不一致等,使得原本复杂的刑事诉讼更为繁杂不堪、效率低下。

3.有关被害人主导实体结局的理论与质疑

有一种意见认为,在“被害人——加害人”模式中,被害人以前所未有的姿态登上了刑事司法的舞台,并主导着诉讼的实体结局。加害人要想获得非刑事化的处理结局,就必须说服被害人放弃对其刑事责任的追究。为此,加害人就不得不向被害人认真悔过和真诚谢罪,以求得被害人的谅解。此外,加害人还不得不主动提出一个足以令被害人“怦然心动”的经济赔偿标准,而被害人始终可以提出自己的更高赔偿要求,直到对方的许诺让自己满意为止。可以说,相对于传统的司法模式而言,和解协议的达成过程使被害人获得了真正的程序主导者地位,只有被害人的真诚谅解和自愿放弃,加害人的命运才能出现“曙光”[9]。也有学者认为,案件是否进入刑事和解程序,决定权在于被害人,在于被害人对被告人发出的愿意和解的要约的回应或者承诺。而法官对此仅仅承担着一个传递信息、把握时机、确定可行性的角色[10]。

毫无疑问,这些观点也存在过度夸大刑事和解中被害人地位的问题。对此,笔者认为应当强调指出的是:第一,并不是所有的案件都可以适用刑事和解制度。在某些案件中,即便被害人与加害人签订了所谓的“和解协议”,仍然完全不能影响到最后的实体结局,国家司法机关仍然要依法对加害人进行刑事追究;第二,即便是在那些可以适用刑事和解制度的案件中,虽然被害人就和解协议的内容具有充分的自主决定权,但是,其对诉讼的实体结局仍然没有自主决定权——决定权掌握在审查案件的司法机关手中。换言之,和解协议必须经过司法机关的认可和接受才能发生效力,即承认犯罪人和加害人的和解协议并在定罪或者量刑中以从宽处罚的方式体现这种认可和接受。但是,必须指出的是,司法机关不是必须接受犯罪人和被害人之间的和解协议,而是既可以根据实际案情认可、决定双方的和解协议而使其生效,也可以依职权不予认可而依法追究加害人的刑事责任。

(二)实践批判:过度抬高被害人地位的负面影响

由于过度抬高刑事和解中被害人地位的理论甚嚣尘上,加之对宽严相济刑事政策所作的用宽弃严的普遍化误读,刑事和解在司法实践中的误用和滥用不在少数。主要存在以下几个方面的问题:

1.存疑案件适用刑事和解

如故意伤害案件,一些司法机关因调查取证和证据运用存在问题,转而选择以促成双方和解的方式来解决案件。有学者对此评论道:“通过提供一种非刑事化处理的理想方案,司法机关可以激励加害人放弃那种希望渺茫的‘无罪辩护而认罪悔过,并向被害人提供高额的经济赔偿;司法机关也可以告知被害人选择刑事处理的风险:因为现有证据确实难以证明究竟是谁的行为造成其伤害后果,一旦案件进入审判程序,法院很难作出有罪判决,民事赔偿也因此没有履行的希望。由于控方在双方和解过程中尚无充分证据证明加害人的行为造成了伤害后果,所以,司法机关更愿意促使双方达成和解并根据其和解协议作出非刑事化的处理。”[9]15-30显然,这种做法严重背离了刑事和解的概念和宗旨,看上去更像是一种辩诉交易,尽管辩诉交易的主体是加害人与代表国家提起公诉的控方。

2.侵害公共法益的案件适用刑事和解

司法实践中,相当普遍地存在着对聚众斗殴、寻衅滋事等危害社会秩序类犯罪适用刑事和解的情况[11]。一般认为,该类犯罪虽然侵犯了社会公共秩序,但一般是通过被害人的人身、财产权利的具体损害结果加以体现,这时就应该根据具体案件的情况,分清主要受损的为何种权利,从而决定是否适用刑事和解,不能因为这类犯罪主要侵犯了公共法益而一概排除适用刑事和解制度。更有甚者,对于某些妨害公务犯罪案件,也按照刑事和解对行为人从宽处理。对此,应当指出的是,可以适用刑事和解的案件必须是被害人对受侵害的法益享有完全处分权的案件,否则就不能适用。对于聚众斗殴、寻衅滋事等危害社会秩序类犯罪而言,其侵害的主要是社会公共秩序,这一法益具有广泛性、不可让渡性和强制性,是人身、财产遭受犯罪侵害的具体被害人所不能代表和处分的。因而对于这些犯罪来说,被害人并不享有对罪犯所侵害法益的完全处分权,不应当适用刑事和解。同理,对于妨害公务类案件,客观上以“被害人”角色出现的国家机关工作人员只是物质性损害的承担者,而本质上的受害人则是国家;犯罪所侵犯的也不是执行公务的国家机关工作人员个人的权益,而是国家机关的权威性。因此,遭受侵害的国家机关工作人员根本无权与犯罪人进行刑事和解,即使达成所谓的私下和解协议,也不应当得到司法机关的认可。

3.将刑事和解错误地等同于“私了”

实践中,对刑事和解的此种误解、误读比较普遍。典型的例证是,2006年10月31日湖南省人民检察院《关于检察机关适用刑事和解办理刑事案件的规定(试行)》(以下简称《规定》)第2条第1款规定:“刑事和解,是指犯罪嫌疑人、被告人以具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失等方式得到被害人的谅解,被害人要求或者同意司法机关对犯罪嫌疑人、被告人依法从宽处理而达成的协议。”该规定认为之所以对犯罪嫌疑人、被告人从宽处理,是由于被害人的要求或者同意,而非司法机关的决定,故在宣传中多以《轻微刑事案件

可“私下和解”》为题刊登于杂志、报刊和网络[12]。以《规定》中的用词为例,被害人 “要求司法机关对犯罪嫌疑人、被告人依法从宽处理”还能说明后续程序可能存在司法机关的确认和把关,但“同意司法机关对犯罪嫌疑人、被告人依法从宽处理”则把司法机关放到了幕后,使司法机关成为被害人的某种工具。这明显是被害人中心主义的体现,其用语显然是不正确的。虽然在刑事和解的实践中被害人具有重要的地位,但是对加害人的刑事责任是否进行追究、可否从轻追究的决定权仍然属于司法机关而非被害人。

(三)小结性批判:失之片面的恢复正义理论

综上所述,目前过于抬高被害人地位的学说及实践主要是以“恢复正义”理论为基础的。恢复正义(restorative justice)理论的特征有三个方面:第一,恢复正义理论强调犯罪不仅是对法律的违反、对政府权威的侵犯,更是对被害人、社会甚至犯罪人自己的伤害;第二,恢复正义理论还强调刑事司法程序应有助于对这些伤害的弥补;第三,恢复正义理论反对政府对犯罪行为的社会回应方面的权力独占,提倡被害人和社会对司法活动的参与[13]。与报应正义不同,恢复正义重在解决“谁受到了犯罪的侵害?”“他们受到了何种损失?”“他们如何才能恢复这种损失?”[14]为了恢复因犯罪造成的损失,必须充分关注被害人及社会的实际需要。恢复正义的理论模式中虽然缺少国家权力的介入,但正是因为如此,恢复正义体现了“由个人解决冲突”的价值理念。正义的实现途径不再是刑罚与服从,而是社会关系的良性互动;正义的评价标准不是有罪必罚,而是被加害人所破坏的社会关系是否得到修复[13]13-22。

对此,有学者指出,“恢复正义理论” 有可能背离司法正义的真正含义[15]。就犯罪与正义而言,正义主要是从两个层面上讲的:一是个体的正义,即对被害人的安抚与补偿;二是社会的正义,即预防行为人再实施犯罪行为[16]。“恢复正义理论”在以下两方面存在不足:(1)对报应正义有所误解。报应主义理论考虑到了社会的感受,甚至主要从社会感受来确定对加害人的处罚。恢复正义理论则没有考虑加害人与社会的关系问题。(2)忽视社会正义的实现。通过刑事和解,恢复了被害人与加害人的关系,但这是对具体社会关系的恢复,是对被害人所要求的个体正义的实现。加害人是否具有再次实施犯罪的人身危险性问题则无法得到充分的考量。换言之,被害人与加害人之间的具体关系并不等于整体性的社会关系,个体正义也不可能替代社会正义。

同时,还应当注意到,就实践层面来说,被害人的谅解、自愿和解并不是适用刑事和解的决定性因素。西方国家关于刑事和解制度的具体规定主要有四种模式:(1)社区调停模式;(2)轻微案件转处模式;(3)主动赔偿替代刑罚的模式;(4)司法处理模式[17]。在刑事和解的不同模式中,被害人自愿和解的意义并不相同。在社区调停模式、教会模式中,被害人的自愿和解决定刑事和解制度能否适用,而在转处模式、替代模式、司法处理模式中,被害人的自愿谅解并不起决定作用,加害人的主动认错则可以促使司法适用该制度,减轻对罪犯的处罚[2]152-154。例如,在我国某些地区,地方法院依法试行庭外和解制度,允许刑事自诉案件和刑事附带民事诉讼案件的当事人,可以自主选择是否以法官庭前调解、特邀调解员调解或律师和解的方式解决纠纷[18]。由此可见,对于被害人自愿和解是否属于刑事和解制度的核心,从各国的司法实践中也并不能得出统一的结论。在理论上,有学者也主张以加害人的“弃恶从善”为依据来决定是否适用刑事和解[15]。

因此,主张以被害人为中心的观点在理论和实践上均是不能成立的。犯罪一旦发生,势必产生两大问题:一是如何消除已经造成的不良后果?二是如何惩治教育罪犯和预防再犯?对前者的处理有

赖于对犯罪客观危害的认识和处置,而对后者的处理则必须兼顾犯罪人的人身危险性来确定。过度抬高被害人地位的理论与实践实质上是仅仅考虑了前一问题而忽视了后一问题,未免有片面之嫌。同时,刑事司法不仅关注加害人与被害人之间的关系恢复,也关注罪犯悔罪、改过的情况。作为刑事司法的一部分,刑事和解制度不可能完全舍弃刑事司法机制的这一基本功能。正如有学者指出的那样,刑事和解制度不仅要努力恢复被害人与加害人之间的合作关系,而且也要努力使得加害人建立起对社会不特定人的互惠关系。虽然从表面上看,刑事和解不同于通常的刑事司法制度之处在于:刑事和解在刑事司法机制的框架内着重强调加害人与被害人的和解与关系恢复。但就其实质而言,该制度应该通过对加害人与被害人之间这种具体的非亲缘性利他关系的重视,在加害人身上建立起互惠机制以恢复整体的社会关系。[15]因此,刑事和解制度的内在合理性在于通过一对一的具体非亲缘性利他关系来进一步促进更高层面上的非亲缘性利他关系,而非仅仅是恢复被害人与加害人之间的合作关系,更不是简单的以“被害人”为中心。

二、刑事和解中被害人角色的正确定位

笔者并不是反对在刑事诉讼中提高被害人的地位,而是认为必须把握好尺度以达到加害人、被害人和社会之间的利益平衡,不能盲目地抬高或者基于理论需要而过度推崇被害人的地位,更不能以此出发来挑战、冲击国家公权力对犯罪等恶行的干预和惩罚。毕竟几千年的历史证明,相对于血亲复仇等各种形式的“私力救济”方式而言,国家刑法和刑罚的“公力救济”更加稳定和可靠。

那么,应当如何把握好被害人地位的尺度呢?或者说,被害人在刑事和解中所扮演的角色应当怎样定位呢?

笔者认为,刑事和解制度不仅仅是单纯的程序问题,而且是程序与实体复合的问题,它在某种程度上反映了被害人刑事实体处分权(内在)与国家审查认可权(外在)的复合。换言之,被害人刑事实体处分权的有无决定了其能否请求司法机关适用刑事和解制度,但这仅仅是一种提案、请求的权利而已。只有代表国家惩罚犯罪的司法机关,才掌握着最终的审查决定权——国家认可权,无此认可,即便被害人享有刑事实体处分权并且请求适用刑事和解制度,和解也只能是属于犯罪人与被害人之间的情感和解,至多是一种民事协议,其效力根本不可能也不允许上升到刑事司法层面并影响到定罪和量刑。

(一)被害人的刑事实体处分权及其决定因素

我们知道,在诉讼上,和解系处分权主义所衍生的机制,它要求当事人对和解标的具备处分权,而且要求这种处分权必须是实体法上允许自由处分的权利或法律关系,否则,程序法上不得进行和解[19]。同样,刑事和解的适用也必须以被害人具有刑事实体处分权(或称“决定权”)为前提。同时,具有刑事实体处分权的被害人也是有范围限制的,并不是所有犯罪的被害人都具有刑事实体处分权。例如,涉及侵害公共法益犯罪的被害人,因其不能代表受侵害的公共法益,所以就不具有刑事实体处分权。具体阐述如下:

1.被害人刑事实体处分权

所谓被害人刑事实体处分权,是指刑事法律关系中的被害人所享有的自主决定是否放弃或部分放弃专属其个人的实体性权利,从而直接影响加害人刑事责任认定的权利,其实现途径主要包括亲告罪中的告诉、被害人承诺和刑事和解[20]。在远古时代,尚未形成国家,所谓的犯罪只不过是针对被害人个人的侵害行为,犯罪行为也被视为个人与个人之间的私事,被害人具有完全的处分权。到了罗马法时期,国家制度基本形成,国家开始对犯罪行为进行必要干预,但是这种干预的程度非常有限。例如,古罗马《十二铜表法》第2表第4条规定了盗窃行为可以和解,许多重大犯罪,如杀人、诱拐妇女、纵火等,也被视为与被害人及其近亲属有利害关系的行为,而不是侵害国家利益的犯罪,是否将犯罪人诉交国家司法机关,完全取决于被害人的意志[21]。随着国家权力的膨胀,被害人逐渐失去了求刑权、量刑参与权,国家如何对待犯罪人也和被害人没有了实质的关联,被害人被害后的一切事情完全由国家主导和解决。“从某种意义上说,犯罪行为开始被认为不仅仅是、甚至不是对被害人个人的侵害,而是对国家、社会秩序和公共利益的危险或危害,国家俨然成为任何犯罪的受害者,起诉活动顺其自然地成为代表国家提起公诉而不是代表被害人提起公诉。”[22]国家对犯罪行为的干预几乎达到独占的程度,被害人只能就法律赋予的权限作出处分,否则其处分行为就无效。例如,1930年《意大利刑法典》第50条规定:“经有权处分人的同意,侵害权利或使权利陷于危险的人免受处罚。”该条仅适用于权利人“有权处分”的权利[23]。换言之,这一权利是受限的,其具体限制或者由法律明文规定,或者由其他因素决定。

2.决定被害人有无刑事实体处分权的因素

如前文所言,具有刑事实体处分权的被害人也是有范围限制的,并不是所有犯罪的被害人都具有刑事实体处分权。那么,又是什么因素决定被害人刑事实体处分权的有无呢?在笔者看来,是犯罪客体,或者更直白一点地讲,是犯罪客体所代表的法益。而法益的最终指向是个人还是社会、国家,决定了被害人能否向司法机关请求适用刑事和解。

换言之,仅仅在犯罪是直接侵害个人的法益而与社会、国家的整体法益无涉的时候,被害人才能具有刑事实体处分权,但是仍然需要司法机关进行形式和实质上的审查后才能决定是否适用刑事和解。而在犯罪侵害社会、国家的法益或者两者兼而有之的情况下,由于客观上基于偶然性而承担物质性损害的被害人总是具体而有限的,无法完全代表被侵害的国家、社会,因而即便此类具体的“被害人”谅解了加害人,他也不得请求适用刑事和解。易言之,此类案件是必须以提起国家公诉的方式追究加害人的刑事责任的。例如,在爆炸罪中,犯罪客体是公共安全,侵犯的是不特定多数人的生命、健康、财产等权益。尽管客观上因爆炸而受伤的可能只是一个特定的个人,但是,该特定的个人无权与犯罪人进行刑事和解,因为他无法代表那些潜在的被害人,无法以个人对犯罪人的谅解态度来代替所有的潜在被害人对犯罪的态度。也就是说,作为犯罪对象出现的不特定多数人尽管客观上没有受到损害,但是他们仍然是潜在的被害人,他们可能根本就不会原谅犯罪人的犯罪行为。

具体说来,“放弃公法益就是违反自然”已经成为各国刑法理论的共识。在意大利,权利人“有权处分的利益”——即国家允许个人完全自由享有的权利——的范围有限,一切直接涉及社会利益的权利,都不属于权利人有权处分的范围;在德国,对于公共利益攻击的个人同意不可能有效,因为个人处分权与公共利益并不相关。在日本,对纯粹的国家法益和社会法益承诺当然是无意义的。(注:转引自:田宏杰刑法中的正当化行为[M]北京:中国检察出版社,2004:384)而在我国,学者们同样认为,被害人只能承诺个人有权自由支配的权益,国家、集体等公共权益不在个人承诺的范围之内[24]。可见,在犯罪侵犯的客体为国家法益或社会法益的情况下,被害人不存在实体处分权。在刑事和解过程中,被害人可以放弃和已经放弃的,都仅仅是侵犯个人法益犯罪中的个人权益的一部分,但他无权放弃,也根本不可能放弃涉及公共利益的相关部分权益。

(二)国家的认可、决定权

刑事和解制度在客观上具有某些刑罚消灭制度的效果。例如,它可以促使国家专门机关不再追究加害人刑事责任等。其本质也如同刑罚消灭制度一样,是在尊重社会自我调整和净化能力的基础上,谋求法律与事实的调和,对已经消除其负面影响的犯罪行为不再加以追究,对不再具有社会危害性和再犯可能性的犯罪人免予追究其刑事责任。然而,追诉犯罪本是国家的职能,这一权力具有不可交易、不可让渡的特性,因而即便社会的自我调整和净化能力得到了国家的尊重,仍然需要以特殊的形式加以承认才可能具有法律效力。其承认方式可以是法律的规定,例如亲告罪;也可以是行使国家特定职能的司法机关的审查认可。

1. 国家对社会自我调整和净化能力的尊重:以刑事自诉下的被害人自我净化为视角

国家之所以规定亲告罪和自诉程序,将对犯罪人追究刑事责任的求刑权授予被害人行使,并且承认自诉人自愿放弃求刑权就导致刑罚归于消灭,通常认为是基于以下几方面因素的考虑:(1)从对被害人合法权益的维护来看,自诉案件多数涉及被害人的名誉、隐私等个人权益。如果由国家行使求刑权并强行追究犯罪人的刑事责任,违背被害人的意愿把案件付诸诉讼,将案情公开,则可能在实质上给被害人造成新的或者更大的痛苦和损害。因此,尊重被害人的情感等方面的自我修复能力,社会不机械和僵硬地干预和追究,是更好的选择。(2)从被害人实际所受的损害程度,也即犯罪行为的社会危害性来看,由于某些犯罪对被害人所造成的危害结果是无形的,无法以某种标准加以衡量进而界定罪与非罪,犯罪所造成的损害大小、严重程度与被害人的生活环境和个人心理、精神上的承受能力有相当大的关系,因而把是否追究刑事责任的选择权交与被害人,例如诽谤罪。也就是说,社会所评价的犯罪,基于受害个体的“免疫力”的差异,对其认识可能会出现偏差,因而尊重受害个体的免疫力之差异,将自我修复和渴求社会帮助的选择权交付受害者个人进行选择,是更好的选择;(3)某些犯罪的危害行为实施者与被害人之间存在特定关系,被害人通常只是希望自己的相关权利免受不法侵害或者消除已经存在的不法侵害,而并不愿危害行为实施者受到刑事追诉。也即在被害人和加害人之间“犹存隐忍之和”的情况下,刑法不宜自动介入,进行无意义的机械干涉,否则有违刑罚的目的,因此将是否追诉的选择权交与被害人,由其选择,例如虐待罪。因此可以说,在自诉的情况下,如果社会整体尤其是被害人个人对犯罪行为及其实际危害程度是可以包容并予以原谅的,犯罪行为的实际危害与负面影响是可以不经由刑罚干预而自行淡化、消除的,则应当尊重社会或者被害者个体的这种自我净化能力,此时运用刑罚等制度加以干预的必要性也就不存在。也就是说,在这种情况下,社会本身的包容与净化机制所达到的效果被刑罚所认可[25]。

2.国家认可权的表现形式:司法机关的审查认可尽管刑事和解充分发挥了刑事案件中犯罪人和被害人双方解决纠纷的积极性,有着理论和实践上的种种优点,但是,有两个重要问题却是当事双方无法解决的或者说面临困境的:(1)如何保障刑事和解的过程中不存在当事一方对另一方的欺诈、威胁甚至暴力侵害,即刑事和解的达成如何才能确保双方的真诚与自愿?(2)如何确认加害人已经去除犯罪的人身危险性,不再对社会具有危害性?因为个案中的和解并不一定表明加害人就不再危害其他社会个体。这个时候,就需要国家司法机关的介入,对被害人基于其刑事实体处分权提出的和解请求进行审查,然后根据案件的实际情况作出认可与否的判断。

在国家司法机关介入之时,当事人中的一方可以提出刑事和解违背自愿、真诚的主张及其证据,由刑事司法机关做出最终的裁判;司法机关当然也有权主动进行审查,根据犯罪事实与法律规定判断加害人的人身危险性,比如是否属于累犯等。这在实质上解决了刑事和解中单凭被害人和加害人所无法解决的上述两个问题。所以,刑事和解协议的达成应该有国家司法权力的介入和确认,从而使这样的活动能在两个层面上得以合法化:一是确保和解出于双方的真诚与自愿,有利于社会关系的回复;二是避免加害人的人身危险性被忽略并因此而导致对社会造成侵害。

在实践中,对于不同的刑事案件,国家刑事司法机关介入的程度可以有所不同。对于轻微刑事案件,当被害人基于其刑事实体处分权提出和解请求时,从效率的角度考虑,刑事司法权力机关可以从形式上审查刑事和解请求;对于较为严重的刑事犯罪案件,因刑事司法机关本身就居于主动地位,其实质性审查更是必不可少,当然也应当更为认真、细致。应当指出的一点是,国家司法机关审查之后的结果可能有两种:一是接受、认可受害人基于其刑事实体处分权提出的和解请求,适用刑事和解制度;二是根据案件的实际情况认为不适合适用刑事和解制度,因而不认可受害人的和解请求。那种认为司法机关在受害人提出请求之后就必须予以认可的观点是片面的。

三、犯罪客体:刑事和解适用范围的判定标尺

尽管个案中犯罪人属于累犯(过大的人身危险性和再犯可能性)等因素都是导致司法机关不认可和接受犯罪人与被害人之间和解协议的重要因素,但是,从被害人有无刑事实体处分权的角度来看,在宏观上对刑事和解适用范围的界定,还是应当基于犯罪客体理论来反思和把握。

(一)传统观点与实践的反思

关于刑事和解所适用的案件范围,西方各国的法律规定各有不同。英国法律规定,刑事和解制度主要适用于财产犯罪和初犯;加拿大法律则规定,它适用于轻犯罪、经济犯罪和环境犯罪;德国刑法虽然对和解的适用没有限制,但在实践中却具体要求须具备如下要素:(1)愿意参加者;(2)被害人是个人的;(3)坦白的加害人;(4)案件的事实和状况能明确地证实;(5)限于轻微犯罪和一般的犯罪[2]152-154。对于严重刑事案件能否适用刑事和解,不管是司法实践还是理论研究,均有不同意见。在美国,最近几年来越来越多的严重暴力性犯罪的被害人在调停人的协助下积极寻求在一个安全可控的环境中与加害人会面,以讨论犯罪的严重影响,寻找一种更加有效的伤害治疗方式。

在我国,关于刑事和解适用的案件范围,理论和实务上的认识比较统一,即适用于轻微的刑事案件。这些案件的特点有:(1)犯罪主体是未成年人或者成年人初犯;(2)从主观恶性上看,加害人无明显残害被害人的故意,或者犯罪系过失犯罪;(3)从被害人和加害人的关系上来看,他们之间具有家庭、亲朋、邻里等较为熟悉的关系;(4)从犯罪情节上看,情节不恶劣;(5)法定刑以及可能的宣告刑都比较低,法定最高刑应当是3年以下有期徒刑。在这样的认识之下,似乎轻微刑事案件才是刑事和解制度适用的恰当对象。

笔者认为,这样的观点是不妥当的。从刑事和解的本质和目的来看,如果被害人基于其刑事实体处分权谅解了真诚悔过的加害人,那么被犯罪行为损害的正常社会关系和秩序即已得到修复,国家此时只需进行审查和监督而已,没有必要再动用刑罚来追究已无人身危险性的加害人的责任——这是无效益也无效率的工作。否则,相对严重的刑事案件中的加害人即便真诚地悔悟和改过自新,也是无法得到国家和社会的宽容对待的,从而也无法顺利地复归社会,这与刑事和解的目的南辕北辙。有学者认为:“如果当犯罪不是十分明显的对国家和社会的侵害和危害时,例如因家庭成员之间的恩恩怨怨引发的犯罪,社会个人之间因一时处事不当引发的犯罪,人们之间一些事出有因的小额财产犯罪等,我们是否也应当征询一下被害人的意见和态度?如果公民个人愿意将对违法犯罪的处理交由国家行使时,那自然名正言顺,无话可说。而当被害人愿意息事宁人,而此时国家是否有必要时时事事越俎代庖,包揽一切?国家是否更应当首先提供一个让他们彼此和解的平台,顺其自然?”[26]应当说,这一观点中有关涉及私人法益的犯罪可以适用刑事和解的立场是值得肯定的。换一个角度而言,轻微与严重,本来就是社会主体意志的认识,其评判标准具有相对性,随着社会主体价值评判标准的变化而变化。以这样一个模糊、易变的界限来区分案件是否适用刑事和解,既可能限制刑事和解的正确适用,又可能不慎将其置于滥用、误用的尴尬处境。

我国也有学者对此种观点进行了反驳。该学者认为,刑事和解的真谛在于加害人的真诚致歉、主动赔偿和被害人的真心、自愿谅解。原则上说,只要刑事案件没有涉及社会公共和国家的利益,只要存在被害人,就有可能实现被害人与加害人之间的和解。即便是比较严重的刑事犯罪,加害人的真诚致歉与主动赔偿有时候也能平息被害人及其家属的痛苦、愤恨。如果采取公诉、国家严厉审判的方式,反而对被害人的实际利益难以有效地予以补偿。不问具体犯罪的性质、加害人与被害人的实际情况,一概对较为严重的刑事犯罪案件排斥适用刑事和解,这种做法似乎过于绝对,也未必明智。在美国,也只有德克萨斯州被害人服务处是目前惟一排斥为严重暴力犯罪被害人提供刑事和解服务的州立机构[15]。这一论述较为切中肯綮。

(二)适用刑事和解的正确方式:以犯罪客体为判定标尺

鉴于近年来犯罪客体理论遭到了诸多批判与非难的情况,甚至有学者提出:“犯罪客体实际上是一个巨大而空洞的价值符号,是刑法理论的累赘,没有继续存在的必要”[27]。因此,这里首先有必要对犯罪客体的理论价值进行重申,回应对犯罪客体的相关质疑,否则笔者的观点也无立足之基础。

犯罪客体是构成犯罪的必备要件之一。行为之所以构成犯罪,首先就在于侵犯了一定的社会关系,而且侵犯的社会关系越重要,犯罪对社会的危害性就越大。如果某一行为并未危害刑法所保护的社会关系,就不可能构成犯罪。研究犯罪客体有助于我们认识犯罪的本质特征,有助于准确定罪,有助于正确量刑[28]。批判意见认为,通说的刑法理论将客体作为犯罪成立的首要条件,所谓客体就是刑法所保护而为犯罪所侵害的社会关系,这就是实质性的价值判断。此判断一旦完成,行为就被定性,被告人无法为自己进行辩护。这是一种过分强调国家权力的做法,它会导致一系列危险,不利于保障人权和实现法治[29]。

上述批判意见固然有一定的道理,但是,笔者认为,导致这种现状的原因并不是犯罪构成体系本身,而是由于学者们在给犯罪客体下定义时犯了循环定义的毛病。正如有学者指出的那样,所谓犯罪,本来就是严重危害社会即严重侵犯刑法所保护的客体、值得刑罚处罚的行为,其成立以对客体造成实际侵害或者现实威胁为条件。但是,通说在定义什么是犯罪客体时,却又说犯罪客体就是“犯罪行为所侵犯的社会关系”。这样,在犯罪和犯罪客体的叙述当中,二者互相限定,循环定义,这显然是不符合定义的基本原理的。其实,犯罪客体就是刑法所保护的社会关系或者说是合法利益,杀人犯罪中人的生命、财产犯罪中他人对财产的所有权以及以租赁、借贷等为根据的合法处分权,就是犯罪客体的具体体现。这些社会关系或者利益,在《刑法》分则所规定的各个相应条款中存在,是制定这些条款的前提,即便没有受到犯罪行为的侵害,它也是客观存在并受刑法保护的。因此,完全没有必要以“为犯罪所侵害”来对其加似修饰[30]。

由于存在上述定义上的问题,因此,过去在对犯罪构成体系的研究当中,有很多人主张,犯罪客体不是犯罪构成要件,应当将其从犯罪构成中排除出去。(注:一般认为,最早提出这个观点的是张文教授。(参见:┱盼

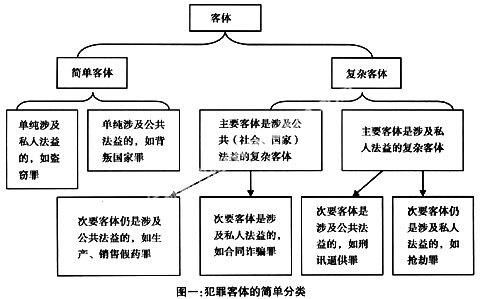

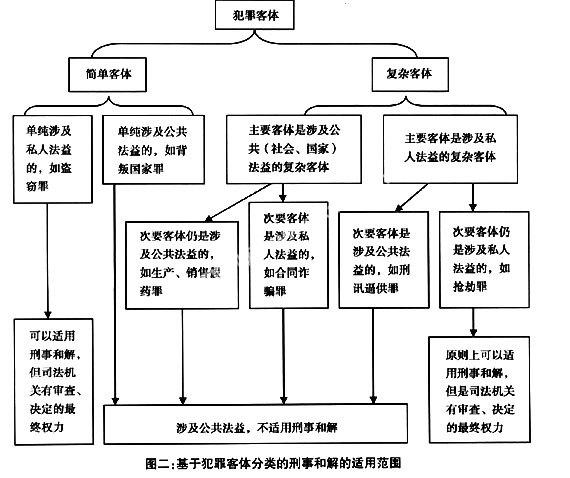

从犯罪所侵害的法益、社会关系的不同属性(属于个人还是属于社会、国家,或者两者兼而有之)出发,结合现有的犯罪客体相关理论(简单客体与复杂客体),可以概括性地对犯罪客体进行如下分类:

根据图一关于犯罪客体的分类,笔者下面分别对以上各种情况能否适用刑事和解进行论述:

1. 简单客体下刑事和解的适用与否

简单客体,又称单一客体,是指某一种犯罪只直接侵害一种具体社会关系[28]59。根据社会关系的属性,可进一步区分为涉及私人法益的单一客体和涉及公共法益的单一客体,其能否适用刑事和解的应当具体分析:

(1)涉及私人法益的单一客体

按照笔者的观点,仅涉及私人法益的犯罪,哪怕是性质较为严重的犯罪,也应当给予被害人实体处分权,将启动刑事和解的主动权(而非决定权)赋予案件的被害人,在司法机关的审查下决定是否适用刑事和解。其理由已在前文反思传统观点的部分有所涉及,在此不赘。

需要探讨的一个问题是,严重如故意杀人罪等侵害私人法益的恶性犯罪能否适用刑事和解?理论通说和实务操作一般认为,刑事和解仅适用于依法判处3年以下有期徒刑的轻微刑事案件,因而自然是对此持否定观点。然而亦有赞成者认为,死刑案件,如果被告人认罪、谢罪、补偿,且被害方同意从轻处理,人民法院也是可以考虑从轻处罚的[1]5-7。笔者赞同这一种观点,并认为在实践中需要澄清以下几点:

第一,刑事和解不等于不追究刑事责任

目前我国刑事和解的通常模式是被害人与加害人于审查起诉阶段自愿达成赔偿协议,且被害人明确表示不再追究加害人的刑事责任,由检察机关依法对加害人作出相对不起诉处理,因而往往表现为不追究刑事责任。但实际上,刑事和解的结果不仅包括不追究刑事责任,而且还包括从轻、减轻或者免除处罚。因而,在故意杀人罪中,法院可以根据被害人与加害人的和解从宽处罚加害人,当然这种从宽处罚的范围应严格限制。这也与2007年最高人民法院《关于为构建社会主义和谐社会提供司法保障的若干意见》第18条之规定的精神吻合,该条指出,对于因婚姻家庭、邻里纠纷等民间矛盾激化引发的案件,被告人因被害方的过错行为引发的案件,被告人案发后真诚悔罪并积极赔偿被害人损失的案件,应慎用死刑立即执行。

第二,刑事和解不等于替代刑罚的措施

虽然通过刑事和解可以有效地化解被害人与加害人之间的矛盾,从而对加害人终止刑事程序或者判处免刑、缓刑,或者从轻、减轻刑罚,但是,这并不能说明刑事和解制度属于刑罚替代措施。刑事和解的作用在于分析加害人悔罪和人身危险性降低的情况,为量刑时实现罪责刑相适应服务。尽管在某些轻微刑事案件中,可以通过刑事和解来减轻或者免除加害人的刑罚,但是,对于其他可以适用刑事和解的案件来说,刑事和解的作用更多地在于保护被害人的权益,并实现对罪犯的有效教育与矫治。也正因为如此,不应以刑事犯罪案件的严重状况来限定刑事和解制度的适用[15]。

第三,被害人提出刑事和解的请求不等于司法机关必须认可

刑事和解实质上是国家尊重和认可社会、被害人自我净化犯罪的能力和结果,但是,这种尊重和认可是有条件的,也即必须保证国家刑法的价值(秩序与安全)、刑罚的目的(报应与预防)已经实现或部分实现;而如果国家刑法的价值、刑罚的目的根本没有实现或者无从实现(譬如加害人毫无悔过之心、人身危险性并没有消除),则国家只能根据案件的实际情况,不考虑被害人与加害人之间的和解协议,迳行作出其认为符合最大效益的判决。例如,在故意杀人案件中,如果加害人仅仅因恐惧可能被判处死刑而积极与被害人协商达成刑事和解,其主观恶性、人身危险性并没有消除或下降,那么这种为逃避死刑惩罚而达成的刑事和解,完全没有达到刑事和解所追求的修复被损害的社会正常关系、秩序,从而使得加害人更容易复归社会的效果,此时法院就可以并且应当不考虑刑事和解的内容而依法作出判决。

(2)涉及公共法益的单一客体

根据上述探讨,已给可以得出一个基本结论:在犯罪侵犯的客体仅仅涉及国家法益或社会法益的情况下,被害人不存在实体处分权,无权请求适用刑事和解,整个案件自然也就不可能适用刑事和解。

在此应当说明的一点是,必须把犯罪客体与犯罪危害后果进行区分,更进一步地说就是必须严格且明确地把犯罪客体所对应的被害人与犯罪危害后果所对应的“被害人”进行区分。侵害客体为国家法益或社会法益的犯罪,其被害人往往是抽象的国家、社会和不特定的大多数人,这个被害人是由犯罪客体决定的,并且在犯罪危害后果出现之前就已经存在,而且永远存在,譬如背叛国家罪;而对于犯罪危害后果所对应的“被害人”而言,由于危害后果往往是现实的、具体的,所以这类“被害人”可能是具体的存在,是社会中真实的个人或单位,也有可能因为某些犯罪不需要危害后果而不存在具体的被害人,譬如行为犯、危险犯就不需要危害后果的存在,从而也就可能没有相对应的现实的“被害人”存在。

之所以指出这个问题,是因为在某些侵害公共法益的犯罪中(结果犯),譬如交通肇事罪,会出现而且必然出现与危害后果相对应的现实的“被害人”,此时就引发了犯罪客体(公共交通管理范围内的运输安全)以及其所对应的被害人(不特定的社会多数人)与案件中的现实危害后果(人、财、物受损)及其所对应的 “被害人”(具体的个人)两者之间的矛盾和对立。而有些理论与实践认为,后一类“被害人”在客观上受到了损害,因而从维护其利益的角度出发,认为他们才是真正的被害人,具有决定是否适用刑事和解的权利,从而认为涉及公共法益的犯罪也可以适用刑事和解。例如,有论者认为,社会利益是不特定多数个人利益的集合,社会利益都应当还原成个人利益。因此,他们认为,“社会”可被还原为其构成要素的“个人”,而给予“社会”超越个人的独立存在性是错误的。在侵害社会利益的场合,应该考虑到这种犯罪究竟对个人利益产生多大的侵害和危害,把个人法益看作该犯罪的保护法益。这样一来,日本刑法骚扰罪中的“公共安全”就被还原为“公众的生命、身体及财产安全”;赌博罪中的“勤劳美德”就被还原为“赌博者的财产”;宗教犯罪上的“宗教秩序”就被还原为“公众的宗教感情”(即不特定多数个人的感情)等[31]。

笔者认为,这种观点是有问题的,它虽然对于法益概念的实在化有一些贡献,但整体上不可取。社会利益在本质上不同于个人利益,它并非个人利益的简单复合,而是有其自在自为的内容。尽管个人是不可替代性的自体存在,但其个性是否能发挥以及发挥的程度如何与社会有着密切的联系。换言之,社会与个人是一种相互依存的关系,没有个体,当然就没有社会,同样,没有具有独特品性的社会或社会环境,个人也无法得以生存[32]。至于以此来主张涉及公共法益的犯罪也可以适用刑事和解的理论,更是存在片面性,它完全没有区分犯罪客体与犯罪危害后果,更没有区分犯罪客体所对应的被害人与犯罪危害后果所对应的“被害人”。按照此种理论,完全有可能产生这样一种悖论:同是爆炸罪,罪犯甲在实施过程中致数人轻伤、重伤不等,而罪犯乙在实施过程中则未能损害到任何人;在甲案中,由于存在具体的受害人,所以条件许可就可以进行刑事和解,对甲免除或减轻部分刑罚,在乙案中,由于不存在具体的受害人,所以即便乙和甲一样具备了悔改之心,仍然不具备减免刑罚的条件。一言以蔽之,这是在变相鼓励罪犯在任何情况下、任何犯罪中都去寻找或创造一个具体的“被害人”,从而为争取刑事和解等宽大处理措施创造条件、铺平道路。

综上所述,笔者认为,由于犯罪危害后果所对应的“被害人”的局限性,例如它始终处于具体、少数、不稳定的状态,不可能代表也代表不了社会不特定多数人在犯罪成立时所遭受的损失等,更无法回避潜在的被害人的客观存在等实际情况;同时,也由于犯罪危害后果本身所具有的局限性,它并不存在于所有犯罪,因而这两者是不能与犯罪客体及其所对应的被害人相提并论的,以之为基础主张在单一客体是公共法益的情况下仍可适用刑事和解的理论也是经不起推敲的。即便现实的被害人真的谅解了加害人,它也无权请求适用刑事和解,因为真正的被害人,即国家、社会、社会的不特定多数人早已在国家职能的设定中,委托国家司法机关依法追究侵害其法益的罪犯。换言之,这是国家司法机关履行其部分职能的表现。

2.复杂客体下刑事和解的适用与否

复杂客体,是指一种犯罪行为同时侵害的客体包括两种以上的具体社会关系。根据直接客体在犯罪中受危害的程度、机遇以及受刑法保护的状况,可对复杂客体进行再分类,分为主要客体、次要客体和随机客体[28]57。由于随机客体是犯罪构成的选择要件,可能出现也可能不出现,一旦出现也只影响量刑不影响定罪,因而笔者在此略去对它的讨论。在此,根据主要客体的性质,笔者将复杂客体简单地分为两大类:主要客体是公共法益的复杂客体和主要客体是私人法益的复杂客体;同时,又根据次要客体的性质对每一大类再进行了细致的划分。在犯罪行为侵害的是复杂客体时,刑事和解适用与否的具体情况是:

(1)主要客体是涉及公共法益的复杂客体

主要客体是公共利益的,它的次要客体并不一定是公共利益。因此,根据次要客体的性质,又可以进行进一步的划分:

第一,次要客体仍是涉及公共法益的的复杂客体

这一类复杂客体中,尽管存在两种以上的具体社会关系,但都是涉及到国家、社会、不特定多数人的利益,与直接的个人利益无关。这里需要注意与危害后果涉及的利益相区别,譬如生产、销售假药罪的犯罪客体是国家对药品的管理制度和不特定多数人的身体健康、生命安全。换言之,这类客体与仅涉及公共法益的单一客体一样,只是在客体数量上有所区别。因而,侵害此类客体的犯罪,即便是再轻微的犯罪,同样也不能适用刑事和解。

第二,次要客体是涉及私人法益的的复杂客体

在这一类犯罪中,问题似乎比较复杂,因为它同时涉及到公共法益与私人法益这两种完全不同属性的犯罪客体。笔者认为,此类犯罪仍然不适用刑事和解,具体理由如下:

首先,在此类犯罪中,被害人(私人法益)的事先承诺不具有阻却违法性。德日刑法理论通说认为,即使犯罪主要侵害的是被害人的个人法益,但如果同时包含国家法益和社会法益的犯罪,承诺一般不阻却违法性[33]。既然加害人、加害行为的整体社会危害性不因部分被害人的事先同意而消除,同理,部分被害人的事后谅解也不能消除其社会危害性,故不符合适用刑事和解的条件。

其次,代表性或曰包容性的问题。此类犯罪实际上存在两类被害人,一是公共法益所对应的被害人,即国家、社会、不特定多数人;二是私人法益所对应的被害人,即个人。个人不可能代表社会的不特定多数人,社会的不特定多数人却能包容个人。同理,由社会的不特定多数人通过法律形式授权的司法机关,既能追究侵害不特定多数人利益的犯罪,保护公共法益,又能追究侵害个人利益的犯罪,保护私人法益,在某种程度上实现两者的兼顾。而如果赋予私人法益所对应的被害人即个人以实体处分的权利,那么,由于其利益的重心在于自己,同时也由于其不可能一一识别被害的社会不特定多数人(反之,被害的个人是可以由司法机关一一识别的),那么公共利益的保护和恢复就不可避免地受到影响乃至忽视。从这一点来看,此类犯罪也不宜适用刑事和解。

但是,应当指出的是,相关理论和实践中存在着将此类犯罪误用刑事和解的现象。以较为常见的妨害公务罪为例,该罪侵犯的客体是复杂客体,其中主要客体为国家对社会的正常管理秩序,次要客体为国家机关工作人员、人大代表、红十字会工作人员等的人身权利。(注:也有学者认为,妨害公务罪侵犯的客体是简单客体。参见:赵秉志刑法争议问题(下卷)郑州:河南人民出版社,1996:435)对于这种侵犯公私混合法益的犯罪,即便国家机关工作人员、人大代表、红十字会工作人员的人身权利受到侵害,他们也不得享有刑事实体处分权,更不涉及适用刑事和解的问题。但是,在实践中确实存在妨害公务案件适用刑事和解的情形:

2008年2月26日,南京市白下区检察院在审查一起情节较轻的妨害公务案中查明:犯罪嫌疑人刘某系初犯,归案后认罪态度诚恳,并愿意向被害人赔礼道歉和赔偿损失。该检察院认为,此案具备适用非刑罚化处理的条件,由犯罪嫌疑人刘某当面向被打交警赔礼道歉,并赔偿医疗费等费用2 500元,其诚恳的态度得到了被害人的谅解。不仅如此,该检察院还要进一步探索实现妨害公务罪刑事和解最佳成效的途径[34]。

在笔者看来,这是一种对刑事和解的典型误用。其错误在于:

第一,对公共法益的忽视

此案的办案人员仅仅考虑被害人与加害人之间的和解事项,而忽视了妨害公务罪对国家、社会正常管理秩序的侵害。很显然,此案中被伤害的交警无权以个人名义代表国家进行和解。他对行为人表示谅解的行为并不能影响到司法机关对社会公众利益的保护和恢复,而此案的办案人员恰恰忽视了这一点。如果可以因公务人员私人谅解这一不稳定的因素影响对涉及公共利益案件的处理,那么首先是使法律的尊严荡然无存,同时,公共利益的保护也将彻底成为一句空话,社会的公平、正义将难以实现。

第二,被浅层次的刑事和解理论误导

刑事和解的浅层次理论一般认为,刑事和解适用条件包括:犯罪事实清楚、加害人有悔罪表现、被害人谅解、加害人积极赔偿以及属于轻微刑事案件(法定刑在3年以下有期徒刑)。在形式上,本案完全符合这些条件,但这一理论只是列举式归纳了一些刑事和解的适用条件,并不能从本质上清晰界定出刑事和解的适用范围。对此,上文已有所论述,在此不赘。

第三,对因刑事和解不诉与因犯罪事实不诉的混淆

就本案情节而言,检察机关对犯罪嫌疑人作出相对不起诉处理不存在争议。但是,这种相对不起诉处理决定必须是检察机关基于犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度,依法作出的处理决定,而非基于被害人与加害人的刑事和解作出。虽然本案在处理结果上两者则没有区别,但是在处理依据上两者则存在本质性的区别,前者是检察机关基于犯罪事实和情节作出的处理,具有合法性和正当性;而后者则是检察机关基于对“无权和解”的和解协议的认可和接受而作出的处理,不具有合法性和正当性。正如有论者所言,公务人员要求并收取赔偿费后,给予所谓的谅解并向司法机关表示同意不追究行为人责任的行为,严格说是以合法面目实施的权钱交易,更不能给予认可、支持和鼓励,否则政策的良好社会效果将无法体现[35]。

(2)主要客体是涉及私人法益的复杂客体

即使主要客体仅仅涉及私人法益,也不能一概而论地认为都可以适用刑事和解,而要充分考虑次要客体的性质。因此,根据次要客体的性质,又可以进行进一步的划分:

第一,次要客体是涉及公共法益的复杂客体

此类犯罪的情况基本上等同于主要客体是公共法益、次要客体是私人法益的犯罪。两者都是同时涉及公共法益与私人法益,只不过客体的排列次序不一致,这虽然会影响到罪名的设置、在刑法典中归属章节的不同等,但是在法益的代表与保护方面并没有实质的区别。因而此类犯罪也不适用刑事和解,具体理由可参考上文论述。

需要说明的一点是,根据现行刑法典的章节编排,此类犯罪的典型代表是刑讯逼供罪,它侵犯的客体是复杂客体,其中主要客体为公民的人身权利,次要客体为司法机关的正常活动。这种归属值得商榷,因为刑讯逼供罪虽然侵犯了犯罪嫌疑人、被告人的生命健康权和自由权等人身权利,但是它与侵犯公民人身权利罪中的其他犯罪如故意伤害罪、故意杀人罪相比却有着本质的区别。故意伤害罪、故意杀人罪在犯罪客体、犯罪对象及犯罪行为手段等很多方面并无限制,属于典型的自然犯;而刑讯逼供罪是法定犯,要求必须是特殊的犯罪主体、侵害特殊的犯罪对象、实施了特殊的犯罪行为,强调这些特殊性都是借助于国家权力显现出来的,而非故意伤害罪、故意杀人罪所能包容[36]。纵观国外立法,大多数国家或将刑讯逼供罪规定于渎职罪中,例如德国和日本的刑事立法;或将该罪归入妨害司法活动的犯罪之中,例如俄罗斯、越南的刑法典。因此,有必要将刑讯逼供罪归于渎职罪。但是,应当指出的是,不论将刑讯逼供罪归于侵犯公民人身权利罪还是渎职罪,都不适用刑事和解。

实践中的问题还在于,对刑讯逼供致人伤残、死亡的情形能否适用刑事和解。《刑法》第247条规定:“(刑讯逼供)致人伤残、死亡,依照本法第二百三十四条(故意伤害罪)、第二百三十二条(故意杀人罪)的规定定罪从重处罚。”换言之,这种由刑讯逼供罪转化而来的故意伤害罪、故意杀人罪能否适用刑事和解?在上文的讨论中,笔者认为,故意杀人罪和故意伤害罪可以适用刑事和解。但是,对于这种转化犯,应当排除在刑事和解的适用范围之外。其理由是:刑讯逼供罪不能为故意伤害罪、故意杀人罪所包容,立法上之所以如此规定,主要是从罪责刑相适应的角度来考虑的,因而刑讯逼供的罪质并没有改变,也无法改变。同理,在日本也存在类似的认识,对于比公务执行妨害罪更重处罚的暴行,大致是针对个人法益的犯罪,但很难认为作为针对国家法益的本罪能轻易被其所吸收[33]353。虽然法律对这种情形规定为转化犯,(注:这种规定是值得商榷的,它完全改变了刑讯逼供罪的罪质特征。笔者认为,将其规定为结果加重犯更合理。但是伤残、死亡的原因并没有因此而转化,遭侵犯的司法机关正常活动这一客体也没有因此而转化,因而这种转化的故意伤害罪、故意杀人罪与普通的故意伤害罪、故意杀人罪存在着本质区别,同样不适用刑事和解。

第二,次要客体仍是涉及私人法益的的复杂客体

此类犯罪的典型代表是抢劫罪。该罪侵犯的客体为复杂客体,既侵犯公私财产权利,又侵犯他人人身权利,虽然两种客体之间存在差异,但是涉及的都是私人法益。对于这类犯罪,被害人一般情况下都享有刑事实体处分权,可自愿与加害人达成和解,并进而请求司法机关对其协议进行审查、认定。一般来说,如果和解协议不违背公共利益且有利于社会关系的恢复、加害人的顺利回归社会,国家应当尊重和认可社会、被害人这种自我净化的能力和结果,依法决定是否对加害人终止刑事诉讼程序,或者从轻、减轻、免除处罚。事实上,一些省、市司法机关已经将刑事和解的范围由轻伤害案件扩展至轻微的盗窃、抢劫案件。

(三)更进一步的深思:仅仅侵犯的是涉及个人法益的行为是否就全部可以无条件地适用刑事和解制度?

在笔者根据犯罪客体理论、以犯罪客体类型为标尺反思了刑事和解制度的适用范围和标准之后,一个必然形成的问题是:是否所有仅仅侵犯的是涉及个人法益的行为就全部可以无条件地适用刑事和解制度?对此,笔者认为,根据犯罪客体理论当然可以推导出这一结论。但是,在这一问题上,还应当指出的一点是,对于危害公共安全的犯罪(即使是交通肇事罪等轻罪),之所以不能够允许适用刑事和解制度,如前所述,其原因在于,这些犯罪的犯罪对象是不特定多数人的生命、健康和财产等,而客观上成为损害对象的个别的、具体的、少数的“被害人”实际上只是危害结果意义上的“被害人”因此他们

无权进行刑事和解。那么,这里要提出的问题是,对于侵犯的客体是仅仅涉及个人法益的犯罪,如果犯罪人和被害人之间没有特定的关系,被害人在犯罪之前是不特定的,那么,是否也可以适用刑事和解制度?笔者的答案是否定的,其理由是:犯罪客体理论只是能否适用刑事和解制度的一个标尺,只是重要标尺,但是,它却不是惟一的标准。当前刑事和解理论和实践误入歧途的原因有二:一方面过度重视被害人的地位,过度重视被害人对加害人的原谅,因此,忽视了被害人是否有权谅解;另一方面则忽视了在被害人谅解的情况下,犯罪人的人身危险性可能是依然存在的,而且可能仍然极大,因此,被害人的谅解并不等于消减了犯罪人的人身危险性,其结果就是要么无法消减刑罚适用的必要性,要么无法消减刑罚适用的量(即从宽处罚)。基于此,应当指出的是,有些犯罪从形式上看或者说简单地从犯罪客体理论来看,被害人似乎有进行刑事和解的权限,即犯罪侵犯的仅仅是涉及个人法益的客体,但是,由于犯罪人实施犯罪和选择被害人的随机性,因而它不仅仅反映了犯罪人在此种情况下过大的人身危险性和对社会整体的危险,而且由于其犯罪的随机性和被害人的潜在不特定性,这类犯罪已经具有了针对社会秩序的性质,而具体被害人也是作为众多潜在的被害人中的一个而最终沦为明确、具体的被害人的,因此,此时被害人在实质上是否有进行刑事和解的权利就存在疑问。

应当说,在这种情况下,由于犯罪人实施犯罪时选择的加害对象是随机的,因而被害人实际上也是不特定的,任何人都可能由于在特定的时间出现在特定的场合而随机地沦为被害人,此时,犯罪人实际上是以社会或者社会秩序作为犯罪对象的,受到危害、威胁的实际上并不仅仅限于最终成为被害人的某个人或者某几个人。因此,这种犯罪形式上虽然仅仅侵犯涉及个人法益的客体,但是,在本质上已经具有破坏社会秩序甚至危害公共安全的性质。被害人客观上虽然基于犯罪人的加害行为而在法律上成为被害人,但是,他无权代表社会全体公众来原谅犯罪人,因此他无权进行刑事和解。对此,最高人民法院张军副院长也曾经表达过类似的观点,他说:“无特定目标的杀人、抢劫犯罪,危害公共安全犯罪,即使被害方谅解,原则上也不得从宽。因为这类犯罪的被害人是不特定的,一定范围内的社会公众都有可能成为被侵害的目标,都是潜在的被害人。此类犯罪分子往往主观恶性很大,是以社会、社会制度或者社会秩序为犯罪对象,与社会为敌,往往不堪改造。这次是甲受害,换一个场合、换一个条件可能就是乙受害。由于受威胁、危害的是全体公众,被害方个人不能代表全体公众的态度,不能消除罪犯对他人的威胁和危害,因此,不能仅仅以被害方的谅解作为对这类犯罪从宽处罚的理由。”[37]也就是说,即使犯罪侵犯的是仅仅涉及个人法益的客体,除了偶然出现的过失犯罪案件以外,也不允许全部无条件地、不加区别地适用刑事和解制度,只能对因婚姻家庭、邻里纠纷等民间矛盾激化引发的案件适用。例如,这类案件大多是由于家庭内部、邻里之间鸡毛蒜皮的琐事所引起的,或者是因为婚恋、奸情等所引发,基本上都是事出有因,而且侵害对象特定,既使从宽处罚(包括在杀人等案件中不判处死刑)或者免予处罚,犯罪人一般也不会在释放后再去实施同类犯罪。对于此种案件,可以说不仅仅是基于犯罪客体理论而考虑到了被害人有刑事实体处分权,有进行刑事和解的权限,而且也充分考虑到了犯罪人的人身危险性问题。在这类案件中,对犯罪人定罪量刑时从宽处罚或者免予处罚,往往只是为了实现一般预防,一般不存在特殊预防的问题,因为犯罪人的人身危险性已经基于其真诚悔改等表现而基本上可以判定已经消除,因此,司法机关可以认可和接受被害人和犯罪人之间的刑事和解。

同理,关于累犯的问题也是如此。如果犯罪人是累犯,那么即使被害人真诚原谅犯罪人,司法机关也不一定接受双方的和解。这是因为,犯罪人再次犯罪的事实本身,就已经表明了他较大的人身危害性和再犯可能性,被害人虽然有权进行刑事和解,但是双方的此种和解根本无法消除犯罪人侵犯其他被害人的可能性。毕竟刑事案件在性质上已经不仅仅是犯罪人和被害人之间的简单纠纷,司法机关认可犯罪人和被害人双方的和解协议的重要法理依据之一在于:犯罪人已经真诚悔改,对其适用刑罚从功利主义角度考虑已经变得意义不大。

参考文献:

[1]陈光中.刑事和解的理论基础与司法适用[J].人民检察,2006 ,(10):5-7.

[2]刘凌梅.西方国家刑事和解理论与实践介评[J].现代法学,2001,(1):152-154.

[3]汉斯•约阿希德•施奈德.国际范围内的被害人[M].许章润,等,译北京:中国人民公安大学出版社,1992:419.

[4]刘方权,陈晓云.西方刑事和解理论基础介评[J].云南大学学报 (法学版),2003,(1):45-49.

[5]向朝阳,马静华.刑事和解的价值构造与中国模式的建立[J].中国法学,2003,(6):112-123.

[6]房保国.被害人的形式程序保护[M].北京:法律出版社,2007:400.

[7]杜文俊,任志中.被害人的宽恕与死刑适用——以恢复性司法模式为借鉴[J].社会科学,2005,(12):72-76.高维俭.刑事三元结构论[M].北京:北京大学出版社,2006:40-48.

[8]韩流.论被害人诉权[J].中外法学,2006,(3):82.

[9]陈瑞华.刑事诉讼的私力合作模式——刑事和解在中国的兴起[J].中国法学, 2006,(5):15-30.

[10]高铭暄,张天虹.刑事和解与刑法价值实现——一种相对合理主义的解析[J].公安学刊,2007,(1):11-16.

[11]上海市杨浦区检察院未检科.刑事和解在侵犯公共法益犯罪中的适用及阶段选择——以褚某等人寻衅滋事案为评价对象[J].青少年犯罪问题,2007,(4):86.

[12]滕斌,罗家欢,江望湖.轻微刑事案可“私下和解”[N].三湘都市报,2006-11-22(4);佚名.湖南试行刑事和解制 轻微刑事案可私下和解[EB/OL].(2006-11-22)[2008-05-10].http://www.xinhuanet.com/.

[13]马静华.刑事和解论纲[J].政治与法律,2003,(4):113-122.

[14]Gehm John R. Victim—OffenderMediationPrograms: AnExplorationofPracticeand TheoreticalFrameworks[J].WesternCriminologyReview,1998(1).

[15]黄晓亮.刑事和解制度的理论反思[EB/OL].[2008-05-10].http://www.criminallawbnu.cn/criminal/Info/showpage.asp?pkID=15948.

[16]陈兴良.刑法哲学[M].北京:中国政法大学出版社,1992:353.

[17]刘方权.刑事和解与诉辩交易[J].江苏警官学院学报,2003,(7):78-85.

[18]傅达林.刑事和解:从“有害的正义”到“无害的正义”[N].光明日报,2005-10-28(11).

[19]杨建华,王甲乙,郑健才.民事诉讼法新论[M].台北:三民书局,2004:491.

[20]殷凯桦.论被害人刑事实体处分权[D].上海:华东政法学院硕士学位论文,2007:4.

[21]杨正万.刑事被害人问题研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2002:15.

[22]孙万怀,黄敏.现代刑事司法和解精神的基础[J].法学,2006,(4):100-103.

[23]杜里奥•帕多瓦尼.意大利刑法学原理[M].陈忠林,译北京:法律出版社,1998:149.

[24]高铭暄.刑法学原理(第2卷)[M].北京:中国人民大学出版社,1993:255.

[25]于志刚.论犯罪的价值[M].北京:北京大学出版社,2007:504.

[26]杨兴培.刑事和解制度在中国的构建[J].法学,2006,(8):129-136.

[27]杨兴培.犯罪客体:一个巨大而空洞的价值符号――从价值与规范的相互关系中重新审视“犯罪客体理论” [J].中国刑事杂志,2006,(6):71.

[28]高铭暄,马克昌.刑法学[M]2版.北京:北京大学出版社,高等教育出版社,2005:55.

[29]周光权.犯罪构成理论与价值评判的关系[J].环球法律评论,2003,(3):296-302.

[30]黎宏.我国犯罪构成体系不必重构[J].法学研究,2006,(1):32-51.

[31]梅崎进哉.个人の保护と社会法益の构造[G]//童伟华.犯罪客体研究.武汉大学博士学位论文,2004:38.

[32]童伟华.犯罪客体研究[D].武汉大学,2004:38.

[33]大塚仁刑法概说(总论)[M].冯军,译北京:中国人民大学出版社,2003:356.

[34]张缓鸣,陈慧娟,成华.轻微刑事案件的新探索[N].江苏法制报,2008-04-14(5).

[35]方文.宽严相济谨防“集体无意识”[N].检察日报,2008-03-25(1)

[36]柳忠卫,谭静.刑讯逼供罪的司法认定与立法完善[J].河南司法警官职业学院学报,2007(3):57-61.

[37]张军.死刑政策的司法运用[G]//中韩死刑制度比较研究——第五届中韩刑法学学术研讨会论文集北京师范大学刑事法律科学研究院印,2007:42.

The Values of the Object of the Crime in Criminal Settlement: A Criticism on the Misled Criminal Settlement Institution

YU Zhi-GangAbstract:Both in theoretical researches and practical operations in China, one can readily find that the status of the victim in criminal settlement is over-elevated. It seems that where the injured excuse the suspect, criminal settlement can unconditionally apple to the case. In essence, however, whether the settlement arrangement between the suspect and the injured can obtain leave from the court and consequently results in sentence leniency depends on whether the victim has substantive criminal disposition power, and is also restrained by elements such as the victims personal danger. In anther word, the victims pardon is by no means the key factor in criminal settlement, while the values of the object of the crime in the criminal settlement should be paid heed to. It is the object of the crime that determines the substantive criminal disposition power of the victim and the extent to which the criminal settlement applies.

Key Words:criminal settlement; victim; the injured; substantive criminal disposition power

本文责任编辑:梅传强