二月清江翻鼓节

2009-02-10陈琪

陈 琪

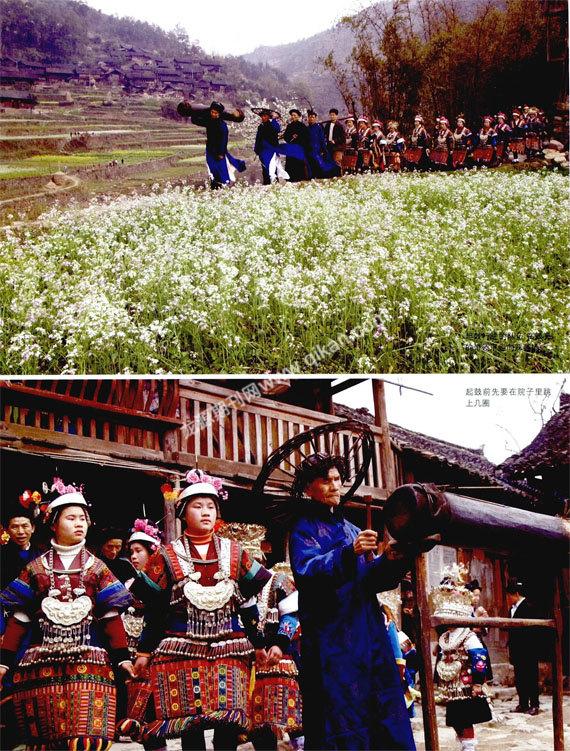

春暖花开的二月,我踏上去黔东南丹寨县清江村的旅程。清江位于清水江的一个小支流边,紧邻麻江县和著名的古法造纸村石桥,交通不是很方便。清江一年中最隆重的节日——翻鼓节快要到了,为了能够完整地看到节日前的细节,我们提前一天抵达清江。

二月的黔东南真像一个粉妆玉砌的少女,早早地打扮好上了场。这样的天时怎么能少了人和呢?真是一个过节的好时候。沿着弯来绕去的土路到达清江已经是下午4点了,清澈的南皋河把村子一分为二,在这儿画了一个大大的S形,然后缓缓地向清水江流去。河两旁的半山腰上,苗家特有的吊脚楼鳞次栉比,粉的桃花,白的李花错落其间,河岸边嫩绿的萝卜花,黄灿灿的油菜花在田野里铺展开来,远远望去仿佛陶渊明的桃花源一般。

年轻的村长早已在村口等候我们多时了,见面寒暄后,他了解了我们的来意便带径直我们到河对岸的寨子中去找鼓头。他说鼓头是整个活动的中心,三天节日都要以鼓头的鼓声来展开。一路上村长给好奇的我们讲了翻鼓节的美丽传说。

很久以前,每年正月,人们都要上九重天和祖宗一起过节,吹芦笙跳木鼓舞,12天才回来,这样祖宗们才快乐。后来出现了很多的妖魔鬼怪和害虫作恶,人们被灾祸病疫,饥荒闹的不得安生,还发生了虎妖趁大人上天踩鼓时来吃掉小孩的悲剧。氏族长老告当向祖宗诉说请求帮助,天上的祖公就将威力无比的木制天鼓,送给他带回凡间镇妖驱邪。天鼓有九庹长、七抱粗,告当他们扛也扛不起、拉也拉不动,他们在众多鸟兽帮助下,想方设法把天鼓移到天河里慢慢拉回家乡,等拉到寨边的河滩上时,已是农历二月第一个猪(亥)日了。乡亲们架起天鼓,咚咚咚地敲起来,妖魔鬼怪害虫们立刻死的死逃的逃,人们高兴的接连跳舞唱歌欢庆了三天,还把祖宗从天上请下来,与子孙后代们一起饮宴欢乐。祖公临走时,吩咐把鼓藏进山洞中,每年二月都要翻出来敲一回,跳木鼓舞一天,这样就会吉祥平安。这年果然风调雨顺,万物繁荣,五谷丰登,人畜兴旺。九月秋收结束,乡亲们为了感谢祖宗保佑他们获得了丰收,又隆重祭祀祖宗,过节一天。从此兴起了每年二月和九月的翻鼓节。由于天鼓太大太重,翻鼓进出山洞很不方便,后来人们就改制为小木鼓,也不再藏于山洞,而是放在家中了。

说话间已到了鼓头家,他家里人说他去田里抓鱼了。村长说明天祭祀祖先这鱼是必不可少的,并且要用鼓头自己的稻田里养的鱼,别人养的就不行,所以鼓头得到自己的田里去抓鱼。我们请村长再带我们去鼓头家稻田寻找鼓头。好不容易翻了几座山,天已渐黑时见一肩挑稻草,手提一串鱼的男子朝我们走来,村长说他就是鼓头。眼前这个穿着洗得退色的中山装,个子瘦高的普通的农民竟是我们要寻找的鼓头?我们随他回到家中,家里人正忙着做饭。鼓头放下担子,洗掉脚上的泥土,进屋指着墙上一段大约直径20多厘米,长约一米,被柴烟熏得漆黑的木头说:“这就是你们要看的鼓。”我简直不敢相信眼前这个没有经过任何加工的原木就会是传说中苗家神圣的鼓。看着我疑惑的样子,鼓头介绍了这鼓的来龙去脉。原来祖上传下来的木鼓,在20世纪50年代“大跃进”时期被毁掉了,眼前的这个木鼓是后来重新制作的,长1.5米,鼓身直径23厘米,中间掏空,用牛皮蒙面而成。他世袭鼓头至今已七代,约有200年了。

这时有一年轻漂亮的苗族女子来请我们去她家吃饭。村长介绍说这是隔壁老村长的儿媳妇,她们家的饭先做好了,一定要我们去她家吃。苗家人的热情好客真让我们感动。

喝着醇香的米酒,吃着美味的酸汤火锅,听60多岁的老村长讲他们家的故事。老村长是苗族,老伴是汉族,他们是在工厂做工时认识的。儿子是独生子,媳妇是儿子在翻鼓节上认识的苗家姑娘,他俩婚后第一胎就生了一对双胞胎女儿,第二胎生了一个儿子,一家7口人过得热热闹闹的。老村长眯缝着眼睛微笑着说:“明天不知道又有多少小伙子要找到心上人了。”

席间,我好奇地问这问那,热情的媳妇把她当姑娘时穿的盛装拿给我看,用生疏的汉语给我讲她是如何亲手绣制那些漂亮的图案的。她把蚕茧叫做“妹娘窝”,说在赶集的时候买来“妹娘窝”染上色,剪成各种图案,用丝线缠在马尾上后镶绣在底布上。一套盛装有很多种工艺,要倾注好多的心血才能完成。

第二天清晨,我们再进村子时看见老村长的儿媳妇手里拿着一大把香和一些食物从屋里出来,三个孩子也跟着妈妈虔诚地在房前屋后,水井边、小桥上,大树下拜祭。苗家人相信世间万物皆有灵,他们一代代沿袭着这些古老的传统,让我们在今天还能看到这些古老的习俗。

这时各家各户也早已忙开了。蒸糯米饭,杀公鸡、煮鱼、炒肉、在桌上或簸箕内摆上糯米饭、甜酒、鱼、鸡、肉等祭品,烧香纸,酹酒掐食祭祖。还没到鼓头家,响亮的咚咚声就传了出来,昨晚挂在墙壁上的那段黑黑的木鼓已经放在架子上。鼓头家挤满了人。鼓头身穿花缎长衫,头戴只剩竹篾骨架的斗笠,率领参加祭鼓的人念祭祷词、烧香纸、酹酒、掐食祭木鼓(即祖宗),然后用鼓棒敲鼓。仪式结束后,人们各自回家与客人共同饮宴。女孩们吃好饭各自回房去梳妆打扮。老村长家的双胞胎姐妹也在妈妈的精心打扮下加入到踩鼓的人群中。下午约4时,再次祭鼓,大家在鼓头家的院子里踩了几圈鼓之后,便把木鼓抬到寨子下面河边的踩鼓场架起,鼓头一边念祭文一边往木鼓上喷酒,仔细地做着他该做的事。

这时的河滩上,挤满了穿戴一新的人们,年轻的姑娘们,身着艳丽夺目的精美盛装,美若山花。

咚咚嗒嗒的鼓声响起来后,首先由本寨的姑娘和小伙子们出场,围成圆圈,随着鼓点缓缓地跳起踩鼓舞,然后客寨来的青年男女们才参加进来,围了一圈又一圈。大家不知疲倦地跳啊,笑啊,直到天色黄昏,才收鼓回寨饮宴。

第三天中午开始,踩鼓场上依然人山人海,热闹非凡。小商贩们也赶来在场边摆摊设点,卖果什杂物。在深沉悠远,连绵不绝的木鼓声中,来自四面八方的苗家姑娘和小伙子们围起一层层的舞圈,热情奔放地翩翩起舞。木鼓舞有三步舞和五步舞两种跳法,动作粗犷简练,古朴典雅,当踩鼓进入高潮时,很多初来乍到的客人,旁观的中老年男女、少年儿童都情不自禁地参加进去,欢声震天。成年男人们则在另一块河滩上围成半个圆圈观看斗牛,不时地发出喝彩声。在南皋河的浅滩中小伙子则参加碴河(在河中奔跑)比赛,小伙子们在水中扑腾着,跌打着,水花四起,引得岸边的观众捧腹大笑。大家就这样畅快淋漓地跳着舞着……

第四天,年轻人们在村寨附近的山坡上成群结伙,成双结对地对唱山歌,交朋结友,谈情说爱,让友情、爱情之花在这明媚的二月春天成长着、绽放着。我在远远飘来的歌声中,默默地祝福他们。

过完二月的翻鼓节后,各村寨就举行“动土”仪式,人们开始专心搞春耕生产并从此忌吹芦笙娱乐,连笙管也要用棉花团塞住,以防风吹自鸣。

等到九月翻鼓节来临时,苗家人才又尽情地敲响木鼓,吹起芦笙,跳起舞蹈来庆祝这一年的好收成,那些春天埋下的爱情种子在九月的鼓声中开花结果。

《旅游》资讯:

清江村位于贵州省丹寨县以北,属南皋乡,与麻江县和凯里市境接壤。从丹寨或凯里乘车各经30千米左右到石桥,沿南皋河下行4千米,就到了山清水秀的清江大寨。这是一个有900多人口,田姓占村里98%,以传统种植,养殖业为主的苗族聚居寨,木房瓦顶的农居鳞次栉比。该寨地处历史上的军事要冲,清代在其邻近的下游卡乌及上游石桥设有-汛-堡,经历了雍乾,咸同两次战争劫难,解放后才过上了安居乐业的日子。

相关地方:农历二月的第一个猪场天(亥日)和农历九月的第一个猪场天,丹寨县南皋乡、大兴乡、岩英乡、凯里市青曼乡和麻江县铜古乡的部分苗族同胞都要过传统节日——翻鼓节。每年过节的具体时间只有查日历,再咨询当地人,以免错过参加的机会。