雷州游神

2009-02-10杨凡

杨 凡

在大巴上昏昏沉沉地过了5个小时后,扼杀想象力的高速公路终于在湛江告一段落了。接下来,车子继续朝雷州半岛腹地雷州市(旧名海康)驶去,路况因为不守规矩的牛车摩托车拖拉机而变得复杂起来,车速的减慢让人终于有机会看清外面那片红色的土地、土地上的植物和栽种植物的人。

我在一天之内三次来到南亭街

第一次是早晨。看见街中心有个用红白蓝“蛇皮布”搭起来的棚子,棚子外面是插得满满当当的蜡烛架,前面铺着几张大草席,草席上布满了碎布做成的垫子,几个女人在草席上和棚子外点香、叩拜、聊天。正想走上前去打听棚子里供着的是哪位神仙,突然,一群男人(各个年龄段都有)敲着锣鼓,举着分别写有“回避”、“肃静”、“康皇大帝”、“班帅侯王”等字样的牌子,以及造型奇特的手指、大刀,从斜坡上猛冲了下来,还有另外四人,抬着一顶无盖的轿子,轿上坐着一个穿着官服,黑脸长须的塑像。我看呆了。同行的人抓起相机就一阵猛按,我也在拍,却不知道自己在拍什么,想拍什么。狂乱之中,街上一个老人抓住了我们,说,你们不要拍了,今天只是彩排,明天才是正式的。

第二次是下午。游神的队伍没有了,队伍用的一些牌子靠在了大棚边上。上香的人依然很多,但街面明显平静了许多。南亭街是雷州市的一条老街,街上的房子是老式的骑楼,下面是商铺,上面是住家。商铺的类型很多:有卖卡带的音像店,有打造金银首饰的作坊,有照相馆,有工人现场制作的戏服厂,有寥落的“群众医院”,还有好几家牙科诊所。闲逛途中,我在照相馆旁边的布匹店里买了4米印着龙凤图案的花布,老板很热情地为我这个外乡人量布,他也许不会想到,这花布将是作为怀旧的“波普”符号,出现在某个城市人的客厅里。

街上有两家“白切狗肉”店,白花花的肉看得人心里发怵,但吃过的人都说味道不错。这又是一件令人费解的事情:雷州以“石狗”文化闻名,视狗为图腾,却偏偏爱吃狗肉。对此,民俗学家的解释是:石狗文化缘自古代少数民族的图腾崇拜,但大量汉族人口的迁入,才引入了吃狗的习俗。当地人的回答则是:传说中的“天下雷王”陈文玉任合州刺史(雷州唐代称“合州”)期间,以武力征服各少数民族,为了达致思想上的控制和同化,陈文玉大兴“吃狗肉”之风,延续至今。

最后一次去南亭街是当天晚上。下午就已经搭好的街头戏台刚刚开演,黑压压的人头挤在戏台前,演出的是南海粤港粤剧团。南亭街唱大戏是雷州市区保持多年的娱乐项目。据考,清初雷州城南亭街的商人开始为演戏酬神而从广州请来戏班,渐渐形成了每年正月初十至十五演戏的惯例。因为雷州半岛陆地交通不便,而在夏江、通明、湛江三大港口有船直达广州,所以当时戏班大多乘船经海路到达。

由于演出,当晚南亭街封路了,大多数商铺也早早地关上了门。长长的街面,只有戏台那么一段灯火通明人头涌涌,其他地方都是黑漆漆的,没有一点声响。这种情景怎么看都有点怪异。没想到等转到街的另一头,还有更戏剧性的一幕——一骑楼下,昏暗的光线中,很突兀地多了六七个用各不相同的花布围出来的像帐篷一样的东西。我走上前去,发现里面有动静,但布沿围得紧紧的,什么也看不见。我一个一个顺着走,发现其中一个有条缝,便弯下腰去看,看到了一个男人的腿,想再往上看,里面的人似乎感觉到异样,把布沿重重地扯上了。于是我钻进了早上去过的戏服厂,询问两个已经下班的女工,她们诡异地笑笑,只让我自己去看。再追问,她们说的雷州话我却听不懂,于是她们拍拍手又拍拍屁股,这下把我惊得不轻,后来终于来了个勉强会说广州话的年轻人,告诉我,原来是城里的盲人,找不到生计,便相约晚上来这里摆个地摊给人按摩。

飘色——白沙镇东岭村

到达东岭村是早上7点,下着毛毛细雨,我把行李里的所有衣服都穿在身上,还是冷。村里的土路因为雨水而变得有点泥泞,但路边矮矮的五色彩旗倒还鲜艳,想必刚刚插上不久。和我们一起走的还有两个男青年,他们穿着奇怪的彩色服装,急匆匆地赶路。这天是东岭村一年一度的“闹元宵”活动,沿途所见村里家家户户都早早起床,在屋外路边架起小桌子,上面供有大大的烤猪一只,猪头朝外,白饭、米酒各三碗,有的桌前还有草席一张。

随着那两个男青年走进一个院子,我抬头看见“莫氏宗祠”四个字。后来才知道,东岭村人全姓“莫”,他们的先人里有一个叫莫玖的明代人,明朝灭亡时,他飘流海外,先到真腊(柬埔寨),后迁安南(越南),是广东最早旅居海外的华侨之一。后来莫玖带领一批侨胞,在越南南部荒凉的海边开荒种地,历经20多个春秋,终于开发出民殷物阜的河仙镇,使之成为一个重要的国际海港。由于功勋卓著莫玖被安南王召为女婿,且封为河仙侯,死后,又被追封为“开镇上柱国大将军武毅公”。

因为下雨,村里那些蓄势待发的年轻男女躲在走廊下,三五成群地对自己的服饰做着最后的整理。过了一会儿,男女们都不见了:又过了一会,响起了锣鼓声,两只金灿灿的“狮子”摇头摆尾地冲了进来,在神主牌前好生闹腾了一番。外面响起了长长的鞭炮声,狮子在鞭炮声中随着人群涌走了。我以为这样就算结束了,于是走出宗祠,漫无目的地随着人群走。没想到走着走着,走进了一个更大的院子,院里全是穿着各式各样戏服的人,闹哄哄的,仿佛只等大幕拉开,就要上映一出隆重的戏剧。院子里有一座庙堂,里面黑压压地被人围着。哪里都是人,惟独庙门正对的院子空地上,孤零零地停着三顶朱红色的空轿子,带着不可捉摸的神秘色彩。

庙堂左侧停着十数架手推车,一些打扮成各种历史人物的孩子面无表情地被大人们抱上车,安置在车上用钢筋制成的座位上。游神的时候,孩子们的长衫会把钢筋遮挡住,看上去就像飘在空中一般。这就叫“飘色”。飘色的风俗在雷州存在已久,孩子的选择很有讲究:2至12岁之间,必须父母健在,家庭幸福。每年村里都会将选中的孩子写入红榜贴在当眼处,那些没有被选上的孩子这个时候只好在旁边看着,或者躲在墙角捡炮仗头玩。

又是一阵长长的鞭炮声,又有两只金灿灿的“狮子”摇头摆尾地出现,气氛变得凝重起来。有人敲锣打鼓,有人给车上的孩子做最后的整理。接着,三个男人在众人的注目礼中,表情严肃地从庙堂里分别捧出三座神像,安置在轿子里。最后,由穿着西洋校服的村小学仪仗队带头,长长的游神队伍起行了。他们将在接下来的大半天时间里走遍村里所有街道。村民们全都走出屋门,站在路旁,每逢代表着神的轿子经过便扔出一串炮仗,有的人会跪倒在草席上叩拜,还有的抓着香争相冲到轿前往轿子里塞入红包。大大小小的孩子沿途围观,没有任何人提示,他们不断地双手合十喃喃自语,一双双虔诚的眼睛里,满是执著。某种被

没有信仰的城市人丢弃了的东西,在这里似乎轻而易举地传承了上千年。

类似的游神活动,我在雷州半岛看了好几个。其中的一些被普遍认为更具有“观赏性”(总之是令人心惊胆颤的“观赏性”)——安置神像的轿子上方坐了一个被“神灵附体”的人物,目光呆滞,脸颊被一两根粗而长的银针穿过却不知疼痛,银针拔去滴血不流,脸上亦无疤痕留下。民俗学家解释说,那是巨大的信仰力量使然。

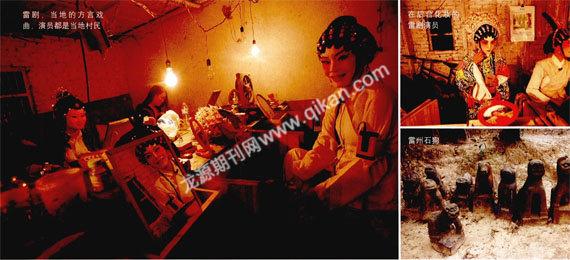

社戏——乌石镇广场

这天晚上,乌石镇的戏台上演雷剧。雷剧是仅仅流行于雷州半岛雷州方言区的剧种,从雷州歌,“姑娘歌班”、雷州歌班逐渐过渡发展而来。我们现在看到的雷剧,在形式上跟粤剧有很多相似之处,这是因为清代粤剧团常到雷州演出,本地艺人将其表演、服装、锣鼓、音乐等元素吸收到了雷剧中。

和雷州其他很多小镇一样,乌石镇的戏台安置在全镇惟一开阔的、也是最繁华的地方。戏台正对着一座宏伟的天后宫。乌石镇的镇址是古老的乌石港,全镇12000多人口里渔民占了一半,所以镇上普遍信奉妈祖。

大型的游神活动持续了两天,到这天下午才结束。晚饭后,镇上的人们早早地搬了凳子坐在戏台前,来晚了的人占不到位置,就只好跑到天后宫的台阶上远远眺望。没想到,戏开演没多久,天上下起了雨,越下越大,戏台前的人群很快分成三拨,一拨作鸟兽散;一拨往前涌,紧贴着戏台,借戏台的屋檐挡雨;还有一拨躲到了戏台与天后宫之间惟一的大榕树下。湿漉漉的广场上只剩下十数个老人,打着伞,一动不动。

这晚的剧目是《陈世美》。演出的是遂溪江洪日升雷剧团,陈世美的扮演者是团长何刘生。27年前,何刘生才20岁,刚刚高中毕业,当上了家乡的民办教师,工资是每月10多块钱。年轻人觉得收入太低,不甘心就这么过下去,于是在两年后辞职,跑到广州的星海音乐学院学雷剧,然后回到雷州成了一个职业演员。他们每天早上10点起床吃早餐,11点开始排练到午后1点,之后自由活动,下午5点开始准备晚上的演出,8点登台,12点结束。何刘生的老婆陈妹负责剧团的管理和接活。她说在雷州半岛,唱雷剧是一份令人羡慕的工作,且不论能四处游历,就说收入,有几个当地女子能一个月挣到六七百乃至两三千?

何刘生和陈妹有三个孩子,儿子在剧团里负责后勤工作,20岁的小女儿在广州做文员,还有一个大女儿,失散了6年。大女儿很多年前患了病,何刘生夫妻俩把家里全部积蓄都用在女儿的病上却不见起色。19岁那年,大女儿跟着剧团出外演出,然后一个人坐车回家,就再也没有回来……

陈妹在混乱的后台说起这些事。她脸上没有激动,也没有悲伤,她的平静让我觉得或许人生就是这样充满悲剧性,但你又不能因此而绝望。

台上的戏还没完,我们的对话不时被淹没在台前高昂的唱腔中。我们身后,有人在匆匆上妆,有人在匆匆卸妆,浓烈的油彩在这些人脸上日复一日地勾勒着夸张的表情。

《旅游》资讯:

位置:雷州古城距湛江市区70多公里,众多的文物古迹,独特的雷州文化,迷人的半岛风光,构成雷州古城得天独厚的旅游风景线。雷州是人文荟萃之地,历代南来的文人骚客谪官贬臣多会于此。

景点:文物古迹中久负盛名的有岭南名祠雷祖祠,被称为“南天一柱”的三元塔;纪念十位名贤谪居或贬迁来雷州的十贤祠:始建于唐代的天宁寺;集古建筑与园林于一体的栖湖公园等。

年俗:春节期间,雷州人盛行用“肉刀”,年糕,三鸟等礼品探亲访友,且必伴有生蒜,因生蒜农村人称“蒜仔”,意味着多子多福,又因蒜与“算”谐音,取其合算之意。人们探亲又有回礼习俗,客人送来两刀猪肉,吃一刀回一刀,送来一刀吃“肉尾”回“肉头”。送来两角或四角年糕,吃一半回一半。鸡等三鸟之类,当天宰杀,宾主同吃外,留下部分作为回礼,一般是回一边(半)或一“夹”(四分之一)。