加工番茄在中国的产业化进程及其发展潜力

2009-01-27李建华刘仲齐

李建华 刘仲齐

摘要:对加工番茄新品种的改良潜力和产业化进程中存在的问题进行了分析和讨论,认为组织多学科联合的科技队伍进行攻关, 对新品种的产量潜力和品质特性进行持续改良,才能从原材料上保证我国加工番茄产业的持续高速发展。

关键词:加工番茄;品种改良;产量;品质;抗病性

中图分类号:S641.2文献标识码:ADOI编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2009.05.009

Progress of Industrialization and Developmental Potential for Processing Tomato in China

LI Jian-hua, LIU Zhong-qi

(Tianjin Research Centre of Agricultural Sciences, Tianjin 300192, China)

Abstract:The potential of developing new processing tomato varieties and problems in industrialization were analyzed and discussed. It is concluded that scientists in multi-disciplines should be organized to solve key problems. Yield potential and quality characteristics of new varieties should be improved continuously, which would guarantee the steady high speed of developing processing tomato from original material in China.

Key words: processing tomato; variety improvement; yield; quality; disease resistance

1中国加工番茄产业的发展历史

番茄加工制品主要包括番茄酱、番茄调味品、罐装番茄、番茄汁饮料等,世界总消费量约600万t。番茄酱占到番茄制品加工总量的65%以上。据全球贸易阿特拉斯统计(Global Trade Atlasstatistics),2003年世界番茄酱消费量为350万t,年均增长约3.6%;罐装番茄(包括番茄切块、番茄碎块和罐装去皮整装番茄)年产量210万t左右,年均增长约2.5%。2003年我国番茄制品产量50万t,出口量40.4万t,分别占世界产量和出口量14.3%和21%,成为继美国之后世界第二大番茄制品生产国,出口量跃居世界第一[1]。新疆光热资源丰富、昼夜温差大、气候条件非常适宜番茄生长,所产番茄的红色素、可溶性固形物含量高,霉菌、病害少,国际公认品质优于美国、意大利等主产国,是世界三大番茄生产中心之一。目前,番茄制品生产能力已占到全国的92%,并且形成新疆中基、屯河股份两家龙头企业,其中中基实业番茄加工出口规模已跃居世界第2位。

我国番茄加工业起步于20世纪60年代初。当时,为了适应出口需要,国家支持沿海地区企业发展番茄加工产业。通过引进国外装备生产番茄酱,出口中东地区和其他市场。由于沿海地区番茄种植自然条件不理想,原料质量差,对番茄酱的品质产生了不良影响,使我国番茄产业缺乏市场竞争力。1978年新疆开始发展番茄生产和加工业,1980年建成第1条国产线。10年后,新疆番茄加工企业增加到30余家,产量、出口量连年持续增加,产品成为亚洲、欧洲和美洲市场的抢手货。从此,以新疆为代表的中国番茄加工产业步入发展快车道。

据世界加工番茄联合会统计,2006年全世界番茄总产量为3 049万t,其中美国加州河谷地区、地中海沿岸、中国新疆和内蒙地区的产量占世界总产量的85%。由于我国番茄生产成本较低,同时品质在世界领先,因此,番茄加工已经逐步向中国转移,中国番茄加工量近几年增长迅猛,总加工量由1996年的54.3万t上升到2006年的430万t,预计2007年将达到475万t[2]。2006年末我国番茄加工量占世界比重已经达到15.11%(图1)。

2加工番茄新品种的改良潜力

高产优质是番茄生产者和番茄加工企业的共同要求,也是降低生产成本、提高市场竞争力的基础。为了保证番茄的高产优质,新品种应当具备基本的抗病抗虫能力和忍耐非生物胁迫的能力,这种能力主要通过适应性和稳产性表现出来。为了减轻收购压力和延长加工设备的利用时间,加工企业通过收购价格的变动来鼓励种植户栽种成熟期不同的番茄品种。但是,目标性状的遗传有其自身的规律,与其经济价值没有必然的联系。受遗传方式和基因资源的限制,适应性、稳产性、早熟性的改良速度非常缓慢,迄今没有太大的突破。相反,产量、品质和抗病性等方面的研究却取得了很大的进展,并且展示出巨大的研发潜力。

2.1产量

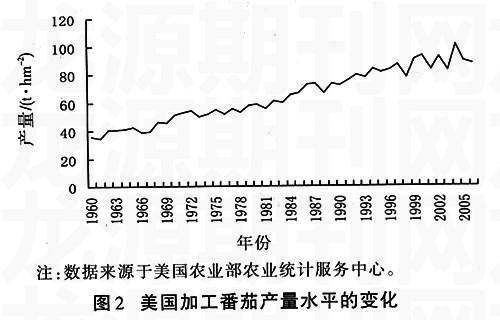

品种的产量潜力由种植密度、单株坐果数和平均单果重构成,坐果数和果重既由遗传因素决定,也受环境因素的影响,因此,通过改良抗病性、提高对非生物胁迫的耐性等也能间接地提高新品种的产量潜力[3]。从美国加工番茄的发展历史来看,加工番茄的平均产量水平呈现出稳定增长的趋势(图2),2004年的全美平均产量达到102 t/hm2。由于一开始就引进了美国的优良加工品种,我国加工番茄品种的产量起点比较高。20世纪90年代初,新疆地区的加工番茄产量便能达到60 t/hm2。随着新品种和高产栽培技术的推广,2007年新疆2.2万hm2加工番茄的平均产量达到85.81 t/hm2 [4]。但和美国高产区的平均产量还有较大的差距。据估计,育种对增产的贡献率在50%以上[5]。生产资料的投入和栽培技术的改进是产量增长的另一个原因。但高产栽培技术必须和优良品种的产量潜力相匹配,才能提高生产效率,降低生产成本。近几年来,示范推广的加工番茄新品种,单果重有了明显的增加,今后的选择重点应放在坐果数、果重的均一性和成熟度的一致性上,这样有利于把高产和优质结合起来,把高产和高采摘率结合起来。

2.2品质

加工番茄的主要品质特性包括固形物含量、果色、番茄红素含量、硬度、果重、酸度等。固形物含量指番茄果实中除去水和挥发性物质以外的所有成分(通常占果实鲜质量的4%~7.5%),是加工企业最关心的指标之一。栽培番茄的固形物中,大约75%为可溶性固形物(SS)、25%为不溶性固形物(ISS)[6]。可溶性固形物主要由葡萄糖和果糖构成[7],另有少量的蔗糖、有机酸、脂肪、无机盐和色素等。不溶性固形物主要包括蛋白质、纤维素、半纤维素、果胶和多糖等,决定着果实的粘度。SS和ISS是影响番茄汁和番茄酱等浓缩产品质量和产量的重要因素,因为番茄产品主要是以固形物含量为基础进行销售的,所以,番茄果实的固形物含量越高,产品的商业价值就越高。据估计,固形物含量增加1%,相当于产量增加20%[9]。多数番茄的SS只占番茄鲜质量的4.6%~7%,少数番茄品种和野生资源的SS可高达9%~15%[3,9]。由于SS是受多基因控制的数量性状,并且与产量呈负相关,所以,至今没有选育出高产与高SS相结合的优良品种。

果实颜色是影响番茄外观品质的重要指标。对加工番茄而言,红色是最主要的目测指标。番茄果实的颜色主要取决于果实中类胡萝卜素的组成,红果番茄中的番茄红素占类胡萝卜素总量的90%左右。现代科学研究发现,在所有植物类胡萝卜素中,番茄红素清除单线态氧的能力最高,是目前常用的抗氧化剂维生素E的 100倍。增加番茄红素的摄入量能有效地降低多种慢性疾病以及癌症的发病率,人体血清中番茄红素的浓度与胃肠道癌、前列腺癌、胰腺癌、宫颈癌等的发生率呈负相关[10,11]。因此,增加番茄红素含量成为现代番茄育种的主攻目标。自20世纪40年代以来,科学家们发现了许多影响番茄果实颜色的单基因突变体,这些色彩丰富的突变体为研究果实中类胡萝卜素的生物合成途径提供了便利条件。其中,能提高类胡萝卜素总量的高色素基因hp引起了人们的高度重视。研究结果表明,hp1和hp2为非等位基因,在纯合状态下分别能使番茄果实的类胡萝卜素总量提高20%~40% [12,13]。我们先后筛选出了对这两个基因及其等位基因分别具有高度特异性的分子标记[14,15],利用分子标记能有效地把这两个基因聚集在同一个农艺性状优良的番茄品种中,通过它们的协同作用,有可能大幅度地提高番茄红素的含量。

其他重要的品质特性包括果实硬度、酸度、维他命含量等。经过几十年的持续改良,加工番茄的这些特性已经得到了较好的改良,亲本材料的整体水平较高,后代材料的这些特性基本能够满足生产需求。但是,加工企业对果实的硬度和耐贮性有更高的期望,希望通过遗传改良,使加工番茄成熟后保持原有品质特性,贮存过程中不变质、不腐烂,以延长加工设备的利用率。利用转基因技术抑制番茄果实成熟过程中乙烯的合成,Calgene Fresh公司选育出了番茄成熟后依然能长期保持硬度不变的新品种Flavr-SaVrTM。1993年该品种在美国投入商业化生产,并成为全球第一个进入生产领域的转基因植物新品种。受一些人的蛊惑,消费者对转基因产品的安全性提出了怀疑,迫使Flavr-SaVrTM番茄撤离超市。最近Saladie 等人(2007)发现,自然突变体“果实变质延缓系”(Delayed Fruit Deterioration,简称DFD)的果实具有和普通番茄完全一样的正常成熟过程,但它的红熟果实在室温下可以存放4个月,仍能保持原有的风味;即使存放7个月后,其果实的外观品质也没有明显的变化[16]。这一发现为选育耐贮番茄提供了新的思路和基因源。

2.3抗病性

病害是影响番茄产量和品质的常见因素。能够引起番茄病变的真菌、细菌、病毒和线虫病害大约有200多种,但目前发现的抗病基因只有30多种,许多商业化品种能抵抗6~10种病害[3],多数病害依然依靠药物防治。野生番茄是普通番茄抗病基因的主要来源,通常采用远缘杂交和回交转育的办法获得抗病基因。为了提高抗病基因的回交转育效率和把不同的抗病基因聚合在同一个农艺性状优良的品种中,主要抗病基因的分子标记得到了广泛的重视和应用,利用分子标记淘汰不含抗病基因的个体已经成为一种常规技术。但由于新病原菌和病原菌新生理小种的不断产生,新抗病基因和新分子标记的筛选成为不断发展、不断完善的过程,最终目标是利用番茄品种本身的抗病性替代杀菌剂,保证产量潜力的正常发挥。

3问题与展望

经过最近30年的发展,中国的加工番茄产业成为农业红色产业的代表,率先走上了农工商一体化的道路,并走出国门,在国际番茄生产和加工业中占有举足轻重的地位。品质优势和生产成本优势曾经是我国加工番茄制品在国际市场竞争中取胜的重要法宝。但是,随着番茄种植面积的扩大,多年连做不仅造成了土壤肥力衰减,而且加速了土传和气传等病原微生物的繁殖与传播,致使病害种类增多,发生频率增大,单产下降,品质恶化,直接影响了番茄原料的质量和生产成本。另外一方面,一些发达国家不断地提高农产品的准入质量标准,扩大对有机物残留的检测范围,通过技术性贸易堡垒限制中国产品的进入。这种限制和威胁对我国加工番茄产业的发展提出了更加严峻的挑战。

新品种选育是提高番茄单产水平、改善品质和解决番茄病害的有效途径。据不完全统计,为美国加州13万hm2加工番茄服务的育种机构有100多家,每年示范推广的番茄新品种达400多个,推广面积排在前50位的新品种分别来自71家育种机构[17]。但国内从事加工番茄新品种选育的科研机构屈指可数。要保持我国番茄生产的价格优势和品质优势,首先必须重视新品种选育和良种繁育工作,针对生产中已经出现和可能出现的问题,组织多学科联合的科技队伍进行攻关,保证新品种的产量潜力和品质特性得到持续改良,使新品种的抗病性越来越强,抗病范围越来越广,品种类型越来越丰富,从源头上保证我国加工番茄产业的品质优势和生产成本优势。

参考文献:

[1] 马克.新疆番茄产业发展之路[J].西部论丛,2006(1):42-43.

[2] 于海涛.新中基:致力产业链延伸,打造行业王者[J].顶点财经,2008(1):5.

[3] Foolad M R. Genome mapping and molecular breeding of tomato[J].International J of Plant Genomics, 2007:52.

[4] 新疆统计局.新疆统计年鉴2008[M].北京:中国统计出版社,2008.

[5] Duvick D N. Plant Breeding: Past achievement and expectations for the future[J].Econ Bot, 1986(40):289-294.

[6] 薛俊,夏时云,张要武,等.番茄品质性状的遗传多样性研究[J].华北农学报,2004,19(4):7-10.

[7] Stevens M A. Inheritance of tomato fruit quality components[J].Plant Breed Rev, 1986(4):273-311.

[8] Azanza F, Young T E, Kim D, et al. Characterization of the effect of introgressed segments of chromosome 7 and 10 from Lycopersicon chmielewskii on tomato soluble solids,pH,and yield[J].Theor Appl Genet, 1994(87):965-972.

[9] Berry S Z, Uddin M R. Breeding tomato for quality and processing attributesM]//Kalloo G. Genetic Improvement of Toamto[Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1991:197-206.

[10] 刘仲齐,薛俊,金凤媚.番茄红素作用机理研究[J].天津农业科学,1994,10(3):4-6.

[11] Cohen J H, Kristal A R, Stanford J L. Fruit and vegetable intakes and prostate cancer risk[J].Natl Cancer Inst,2000, 92(1):61-68.

[12] 马金竹,金凤媚,王景安,等. hp-1和hp-2 基因对番茄营养生长及色素积累的影响[J].华北农学报,2008,23(6):15-19.

[13] Lieberman M, Segev O, GilboaN, et al. The tomato homolog of the gene encoding UV-damaged DNA binding protein 1 (DDB1) underlined as the gene that cause the high pigment-1 mutant phenotype[J]. Theor. Appl. Genet, 2004, 108: 1574–1581.

[14] 刘仲齐,金凤媚,薛俊,等.番茄高色素基因hp1 和hp2 分子标记的筛选[J].华北农学报,2006,21(4):22-26.

[15] 金凤媚,杨迎霞,薛俊,等.利用等位基因特异性PCR技术检测番茄高色素基因hp1和hp2的单核苷酸多态性[J].农业生物技术学报,2009,17(6):1010-1015.

[16] Sladie M, Matas A J, Isaacson T. A reevaluation of the key factors that influence tomato fruit softening and integrity[J].Plant Physiology, 2007, 144: 1012-1028.

[17] PTAB. Processing Tomato Advisory Board. http://www.ptab.org/ history. htm, 2009-07-01.