西方经济学视角下的沉淀成本局限及其重构

2008-11-07汤吉军

汤吉军

摘要:本文旨在摆脱西方学者大量使用的沉淀成本概念的局限性,根据马克思对沉淀成本概念的理解,重新构造沉淀成本的基本框架。虽然马克思没有使用沉淀成本这一概念,但他已经认识到沉淀成本的本质特征——成本补偿或价值实现问题。因此,从马克思价值实现角度扩展西方学者对沉淀成本概念的理解,不仅突破了西方沉淀成本概念仅仅与资产特征和市场交易成本相关的局限性,而且将沉淀成本和生产过程与产品价值实现联系起来,充分理解影响沉淀成本的诸多因素,为经济学研究和政策或制度创新提供一种新的分析工具。

关键词:马克思经济学;沉淀成本;价值实现;成本补偿

中图分类号:F014文献标识码:A文章编号:1003-854X(2008)09-0014-05

一、西方沉淀成本概念及其缺陷

在新古典经济学完全竞争市场上,由于假设经济主体享有完全信息,收益递减和资产完全通用性等假设,使投资成本通过产品市场或者资产出售价值都可以得到回收,不会发生沉淀成本。这样,“在竞争充分的条件下,市场交易会使商品价格趋于与该商品的边际生产成本相一致。进入这种价格状态时,一个经济即可以被认为是达到了其最佳产出水平,即达到其生产可能性边界。不幸的是,这一理论只有在投资可以不花成本地转移或进出不同行业时——也就是当工业的沉淀成本几乎为零时才起作用”①。然而,当产业经济学家放松新古典完全竞争市场一般均衡分析的假设前提时,认为沉淀成本是影响企业进入、退出与战略投资的重要因素②。他们指出,沉淀成本是指资产无法通过转让价格或再出售价格得到补偿的那部分成本。如果资产没有专用性,那么交易成本经济学就没有说服力。

一般来说,西方学者着眼于资产交易过程,认为导致沉淀成本产生的主要因素包括:

1. 交易成本是沉淀成本的重要来源,特别是当交易成本增加初始投资支出以及减少残值时,这些交易成本的存在会进一步减少再出售价格。尽管资产不是产业或企业专用性的,但经常也是部分沉淀的,一般是由于“柠檬”问题③,买卖双方对出售资产的质量信息不对称,使资产价值大打折扣而贬值,就像汽车市场上的旧车问题。这与科斯认为利用市场机制是有成本的,因而需要企业制度是一脉相承的。由于没有交易成本,经济主体享有完全信息,可以追求利润最大化,不会导致投资失败,也就不会发生沉淀成本。

2. 有形与无形资产专用性是产生沉淀成本的重要原因。这些专用于给定的区位、企业或者产业的资产,当转为他用时,很容易导致经济价值损失,使事后再生产的机会成本很小,甚至没有。威廉姆森划分出四类专用性资产:(1)设厂区位专用性。例如,在矿山附近建立炼钢厂,有助于减少存货和运输成本,而一旦厂址设定,就不可转作他用。若移做他用,厂址的生产价值就会下降;(2)物质资产专用性极强。设备和机器的设计仅适用于特定交易用途,在其他用途中会降低价值;(3)人力资产专用性。在人力资本方面具有特定目的的投资,当用非所学时,就会降低人力资产的价值;(4)特定用途的资产,是指供给者仅仅是为了向特定客户销售一定数量的产品而进行的投资,如果供给者与客户之间关系过早结束,就会使供给者处于生产能力过剩状态④。与通用性资产交易不同,这些专用性资产一旦发生市场交易,因其难以转为他用,很容易产生沉淀成本。同时,这些资产专用性被企业内部化,会因机会主义使另一方攫取准租金出现敲竹杠问题,也会减少资产专用性投资收益,增大沉淀成本的数量⑤。

3. 显性或隐性契约、政府规制等也会产生沉淀成本。例如,对某些可以流动的资产,政府规定不允许流动就是一个最明显的例子。由此可见,西方沉淀成本概念主要关注以下问题:一是完全知晓沉淀成本的大小或概率分布,并且纳入最大化静态均衡分析中,仅仅考虑预期沉淀成本,根本不考虑过去发生沉淀成本对决策的影响;二是资产市场本身不完全,专用性或交易成本存在,使购买价格(事前的机会成本)大于再出售价格(事后的机会成本)而产生沉淀成本,着眼于市场交易过程;三是沉淀成本构成潜在企业的进入壁垒和在位企业的退出壁垒,同时也是企业战略博弈行为的客观条件。此时沉淀成本往往与企业进入、退出市场交易直接相关,没有考虑产品市场价值实现对沉淀成本的影响;四是虽然看到交易成本对准租金收益的分配问题,但忽视生产过程中有形损耗和无形损耗对沉淀成本的影响,忽略了折旧成本的沉淀问题。

二、马克思对西方沉淀成本概念的替代解释

如前所述,新古典经济学认为,除非企业退出市场,否则便不存在沉淀成本。问题是,企业不退出市场继续经营是否会发生沉淀成本?耐用性、专用性成本是沉淀成本的唯一特征?如果投资成本通过生产的产品和劳务的销售价值得到了间接补偿,那么还会发生沉淀成本吗?关于这些问题,马克思从投资成本补偿这一角度进行的分析是十分深刻的。马克思并没有从资产市场不完全和交易成本引发的效率损失角度考虑沉淀成本,而是更多地从真实时间的生产过程中考察资产有形损耗和无形损耗以及价值转移方式的角度探讨沉淀成本的产生。尽管企业内部治理结构也会影响投资成本回收,但他更多关注生产技术进步和产品创新所带来的沉淀成本,这实际上是其《资本论》命名的主要根源。因为在马克思之前,(新)古典经济学虽然是一种利润驱动性资本主义理论,但它却缺乏与之相适应的资本理论和利润理论……一个主要漏洞,就是缺乏一个能够安置长期固定资本的学说⑥。之所以如此,就是他们无需考虑固定资产和沉淀成本,隐含假设固定资产只要维修就可以长期使用,价值不受任何损失。在这种情况下,马克思区别了市场交易过程和企业生产过程,分购买、生产和销售三个阶段考虑企业投资成本的价值补偿问题。

实际上,马克思已经隐含认识到沉淀成本的存在形式及其经济后果。为此,他把投资成本与生产过程结合起来,按照资本价值转移方式划分为固定资本和流动资本,并且指出流动资本一下子将其价值转移到产品价值中去,而固定资本逐渐转移到产品价值中去。马克思指出,固定资产在使用过程中,因不断受到冲击或损耗,由新变旧,外表形态虽然较长时期保持不变,而它的内在功能却在慢慢地衰退,随着时间的推移,固定资产的使用价值就逐渐地、不同程度地降低,其自身价值也随之相应的减少。固定资产因损耗而减少的价值,称为折旧。

固定资产的价值损耗,是由两方面原因引起的:一是固定资产的有形损耗;二是固定资产的无形损耗。马克思指出:“机器的有形损耗有两种。一种是由于使用,就像铸币由于流通而损耗一样;另一种是由于不使用,就像剑入鞘不用而生锈一样。在后一种情况下,机器的损耗是由于自然作用。前一种损耗或多或少地同机器的使用成正比,后一种损耗在一定程度上同机器的使用成反比。固定资产无论使用,不使用,都会发生有形损耗。固定资产因使用而发生的有形损耗是大量的,主要的,这种损耗的程度主要取决于其工作负荷强度和固定资产本身的质量。”⑦ 马克思还指出:“机器除了有形损耗以外,还有所谓的无形损耗。只要同样结构的机器能够更便宜地再生产出来或者出现更好的机器同原有的机器相竞争,原有机器的交换价值就会受到损失。这两种情况下,即使原有机器还十分年轻和富有生命力,它的价值也不再由实际物化在其中的劳动时间来决定,而由它本身的再生产或更好的机器再生产的必要劳动时间来决定的。因此,它或多或少地贬值了。”⑧ 新技术如此迅速地摧毁了原有资本价值,实际上这种价值损失就是一种沉淀成本。一般说来,固定资产不定期发生这两种损耗:一种是由于机器设备的再生产成本降低,因而原有的固定资产贬值;另一种因发明和采用更完善的机器迅速提高效率,使得固定资产发生贬值。这样,资本过度积累和资本贬值都廓清了固定资本如何损失而构成沉淀成本不可分割的一部分。可以看出,固定资本固有特征便是沉淀成本。技术进步导致特定资本过时,使旧设备的市场价格下降,导致了资本品损失,进而提出有形损耗和无形损耗,强调消耗资本成本补偿问题。正是由于资产投资成本无法通过市场转让价格得到补偿或回收,才使马克思更多地关注社会产品价值的实现,从而勾勒出沉淀成本的产生原因。

可以说,资产折旧(有形损耗和无形损耗)是马克思理解固定资本沉淀程度的关键。资产折旧是一个连续过程,随时随地都以不同的速度发生。在这种意义上,折旧成本必须通过有利可图的产品市场销售价值得到补偿,否则沉淀成本不可避免要发生。企业的主要目标是产生足够的现金剩余,不仅足以补偿劳动工资,而且还能够补偿资本折旧、商品和劳务再投资成本,以及利息和股东份额,通过产品和劳务市场价值实现成为补偿投资成本的重要手段。马克思对沉淀成本概念的重新解释主要集中在固定资本市场价值损失方面,以及如何看待这些价值损失。马克思指出:“这种生产资料把多少价值转给或转移到它帮助形成的产品中去,要根据平均计算来决定,即根据它执行职能的平均持续时间,从生产资料进入生产过程时起,到它完全损耗不能使用,而必须用同一种新的物品来替换或再生产为止。”⑨

由马克思再生产理论可知,在整个社会再生产过程中,一种是补偿,更换从过去一直到现在已经积累起来的劳动资料,在实物形态上实现其原有规模的再生产;另一种是积累,在实物形态上增加现有的劳动资料规模。马克思指出:“年劳动产品的价值,并不就是这一年新加劳动的产品,它还要补偿已经物化在生产资料中的过去劳动的价值。因而,总产品中和过去劳动的价值相等的那一部分,并不是当年劳动产品的一部分,而是过去劳动的再生产。”⑩ 因此说,在全部年产品的价值中,一部分是属于过去劳动的价值,另一部分是属于新增加劳动的价值。在过去劳动的价值中,又可以分为两部分,一部分体现在已消耗掉的原料、燃料、辅助材料等劳动对象上面,一部分则体现在已损耗的机器、设备、厂房、建筑物等劳动资料上面。为了使简单再生产正常地维持下去,其中的重要条件之一是,耗费多少劳动资料就要补偿多少劳动资料,只有根据生产过程中的各种损耗与消耗,及时地、足量地进行补偿,才能保证简单再生产顺利进行,为扩大再生产奠定基础。由于资本主义固有矛盾——广大人民群众消费有限性与资本主义生产不顾这种情况而力图发展生产力之间的矛盾,最终导致社会产品价值难以实现,从而出现沉淀成本引发经济危机。

三、沉淀成本概念的本质特征

为了突破西方沉淀成本概念仅仅与资产市场相关的局限性,我们沿着马克思成本补偿或价值实现角度进行分析,可以看出马克思沉淀成本与其资本理论和利润密切相关。新古典经济学假设经济主体享有完全信息,不会发生沉淀成本,所以,长期固定资本不会给经济带来任何问题,也就没有资本和利润理论了,从而看不到市场与企业之间的差别。一旦在信息不完全条件下,长期固定资本问题就会产生,市场与企业之间的差别便凸现出来。

假设企业投资资本具有显著的沉淀成本,或者说成本具有耐用性或者专用性,企业补偿投资支出的方式就是去市场上销售生产的产品和劳务以获得利润。从这个角度看,专用性或耐用性成本,与其他任何成本(劳动、原材料等)没有任何差别。投资耐用性和专用性(固定资本、R&D;和诀窍等)都不是企业所担心的,只要企业能够以补偿承诺的成本价格销售商品或劳务。大多情况下,只要生产的产品和劳务能够补偿一定时期内的投资成本的价格销售,投资成本的耐用性和专用性都无关紧要。在真实时间流逝过程中,对于投资成本的有形损耗和无形损耗,企业需要通过在市场上销售产品和劳务补偿它们。在企业无法以补偿折旧成本价格在市场上销售商品和劳务时,就会出现沉淀成本,此时不论企业是否退出市场还是继续生产。

从马克思对沉淀成本角度看,沉淀成本主要是一个价值实现问题。换言之,沉淀成本是一个投资成本补偿问题。在这种意义上,沉淀成本被定义为,在企业资本投资中,其价值既不能通过生产的产品和劳务得到补偿,也不能通过资本投资本身的残值得到补偿的那部分成本,从而可以推断,尽管资产不是专用性或者它们的服务寿命很短,因为企业不能完全补偿资本折旧成本,企业仍然可以产生沉淀成本。反过来说,尽管资产是专用性或者它们的服务寿命很长,因为企业能够完全补偿资本折旧成本,企业仍然可以没有沉淀成本。

这样,关于沉淀成本这一概念的理解就十分清晰和容易理解了。一是它与西方学者的沉淀成本概念相一致,把资产市场状况联系起来;二是进入与退出市场定义沉淀成本并不重要。市场和退出的交易思想不再是定义沉淀成本的基本要义,尽管企业继续运行但仍然可能产生沉淀成本,折旧成本能否得到补偿在企业生产过程不可忽视;三是无须事先区分沉淀成本和非沉淀成本。这是因为从事后看,每一类投资成本都有可能是沉淀成本,主要取决于企业生产过程中成本管理和运行效率的质量;四是把资产市场和产品市场同时联系起来,突出资产有形磨损和无形磨损对沉淀成本的影响,沉淀成本的出现在于价值实现失灵,不仅仅是资产市场失灵,主要是产品或服务价值实现无法补偿投资成本所致。

由此可见,沉淀成本的本质是一个成本补偿问题,或者说是一个价值实现问题。合理补偿投资成本是研究企业再生产的核心内容。对企业的生产耗费来说,再生产中的各种耗费,包括固定资产的损耗,摊入的原材料、辅助材料等,必须如实计入产品成本中,使其价值在产品成本和产品价格中得到正确反映,而且还必须通过市场交换,使产品价值得到社会承认,生产过程中和各项耗费全部回流,有的必须一次得到补偿,有的可以多次、分阶段地得到补偿。如果忽视投资成本补偿,就达不到利用它来扩大再生产的目的,甚至还会影响简单再生产过程。

当然,仅仅强调资产市场不完全,或者仅仅强调产品市场不完全都不能完整说明沉淀成本的产生。同样,仅仅强调生产成本,或者仅仅强调交易成本,也都不能全面说明沉淀成本的产生。在这种情况下,我们需要沿着马克思对沉淀成本的本质特征进行综合分析,将交易过程和生产过程有机结合起来。事实上,任何一项活动的总成本包括两部分:生产成本和交易成本(或称治理成本)。前者是指将投入品变成产品所耗费的资源成本;后者是指将产权从一个经济主体转移到另一个经济主体所耗费的资源成本。因此,企业进行投资必然面临着风险,如罗宾逊等所说:“投资的危险性包含两个因素:一个是投机的因素。一些投资提供了一种估计的获得高额利润的机会,但附带有遭受损失的可能性,而其他一些投资则显示能相当保险地获取中等收益前景;另一危险性因素取决于投资承担的义务的固定性,也就是取决于投资结果失望时收回资金的困难。”{11}

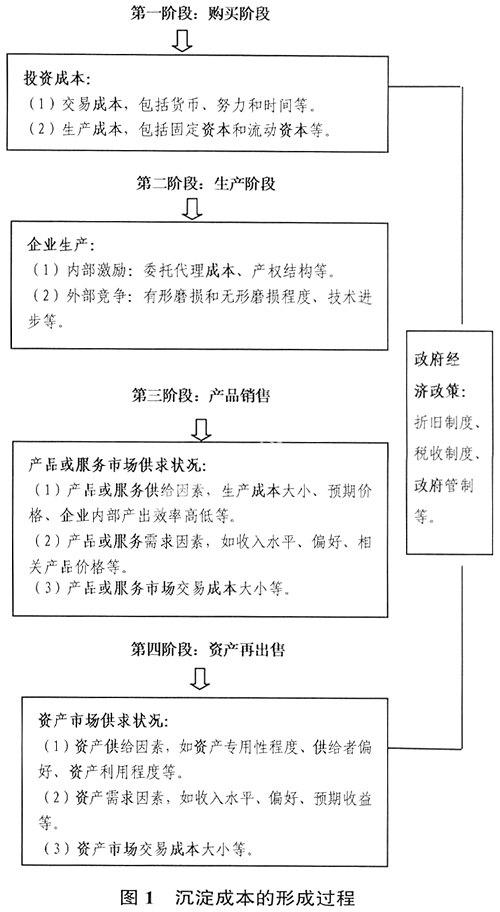

为了更好地从马克思价值实现角度剖析沉淀成本产生的过程,我们将西方学者对沉淀成本理解纳入马克思产业资本循环过程中,从而更清楚地理解沉淀成本的形成过程及其影响。

图1沉淀成本的形成过程

一般看来,在第一阶段企业用货币购买生产要素(诸如劳动力、生产资料等)进行投资,预期获得一定的利润,此时需要投入相应的生产成本和相应的交易(治理)成本。第二阶段是企业生产过程,不仅需要考虑激励机制,还要考虑各类资产的有形损耗与无形损耗程度,从而看到折旧对沉淀成本的影响。第三阶段是将生产出来的产品和劳务拿到市场上进行销售。市场需求旺盛,则不会出现沉淀成本,需要考虑的是产品和劳务市场的供求状况。如果产品和劳务销售不好,就会出现亏损,此时就需要考虑第四阶段,出售投资资产。如果打捞价值能够补偿投资成本,也不会出现沉淀成本,这时需要考虑资产市场供求状况。然而,更为重要的是,在投资成本实现价值的过程中,政府无时无刻不在,因而政府的经济政策,诸如折旧制度、税收政策等等,乃至总需求政策等,都会影响投资成本的沉淀程度。

最后,需要看一下投资成本的价值实现状况,或者说成本补偿状况。如果既无法通过生产的产品和劳务价值,也无法通过资产打捞价值得到补偿,就意味着出现沉淀成本,使企业遭受财务困境,那么就会波及产业、乃至国家经济,使国民经济陷入经济危机。

四、一般性结论及其意义

综上所述,我们沿着马克思的成本补偿或价值实现的思路,反思新古典经济学,重新审视西方学者关于沉淀成本概念的论述,再次回到投资生产的动态过程上来,分析影响沉淀成本的诸多因素,可以重新看待马克思《资本论》的价值所在——恰恰是企业生产过程中沉淀成本成为市场经济固有特征,从而为经济学研究提供一种沉淀成本分析工具,超越了新古典经济学静态均衡分析方法。通过马克思经济学对于沉淀成本的本质认识,我们提出制度创新或政策创新的基本原则,在于加强沉淀成本管理,这远远超出了交易成本方法,不仅具有重大的理论意义,而且还有较强的现实指导意义。

其一,从经济理论上看,沉淀成本的产生是市场经济内在固有的特征,再次打破市场完全假设,不可能忽略真实时间和技术创新的存在。所以,自由放任政策并不可行,需要私人契约制度和政府管制。恰恰由于经济主体的理性行为导致市场竞争加剧和技术进步等,使原始资本价值在生产过程中的有形磨损和无形磨损十分显著,很容易造成创新悖论,从而带来极大的沉淀成本损失,加重社会产品实现障碍,因此,进行适度技术创新是非常重要的。

其二,沉淀成本概念为研究市场不稳定理论提供了一种分析框架和形成机理。交易成本与经济绩效可以通过沉淀成本反映出来。企业在生产过程中,生产耗费的补偿,既是企业维持简单再生产的起码条件,也是进行扩大再生产过程的必要前提,只有不断从产品销售收入中补偿各类投资成本,才有可能不断购入新的生产过程所需要的材料,才有可能不断支付职工劳动报酬和其他生产成本,才有可能逐步积累固定资产更新改造准备金,才有可能取得一定的盈利并从中提取企业基金,从而保证企业再生产的顺利进行。这是从单个企业而言的。即使从一个行业、一个部门,以及一个地区或一个国家,同样如此。一旦企业发生沉淀成本,就会波及其他产业、地区或国家,从而产生经济衰退或经济萧条,使市场不稳定难以回到均衡状态中。

其三,从实践上看,为了实现经济社会可持续发展,我们应该以降低或加强沉淀成本管理或补偿为目标。为此,需要大力完善市场竞争环境,诸如产品市场、资产市场和金融市场制度,大力降低市场交易成本,有助于资产价值和产品价值实现,进而有助于降低沉淀成本数量;需要大力完善非市场治理结构,诸如长期契约、垂直一体化或企业所有权调整等,目的是加强企业内部委托代理管理,提高资本使用效率,进而达到降低沉淀成本的目的;需要政府制定合理的加速折旧制度、税收优惠政策,以及必要的政府管制等;除了加强总供给管理之外,更重要的是还需要加强总需求管理,包括扩张性的宏观经济政策(财政政策、货币政策和对外贸易政策等)、收入分配政策(高工资政策),刺激有效需求水平,有助于产品和服务价值实现,消除生产能力过剩和产品过剩,达到降低沉淀成本的目的。

注释:

①⑥ 佩雷曼:《经济学的终结》,经济科学出版社2000年版,第23、56页。

② Eaton,B.C. and R.G. Lipsey,Exit Barriers are Entry Barriers:The Durability of Capital as a Barrier to Entry. Bell Journal of Economics11,1980:271-279.

③ Akerlof,G.The Market for Lemons:Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economics84,1970:488-500.

④ 威廉姆森:《资本主义经济制度》,商务印书馆2002年版,第85页。

⑤ Baumol,W.J.and R.D.Willig,Fixed Costs,Sunk Costs,Entry Barriers and Sustainability of Monopoly.Quarterly Journal of Economics95,1981:408-431.

⑦⑧《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第443、443-444页。

⑨ 《马克思恩格斯全集》第24卷,人民出版社1972年版,第176页。

⑩ 《马克思恩格斯全集》第26卷,人民出版社1972年版,第182-183页。

{11} 罗宾逊、哈考特:《现代经济学导论》,商务印书馆1997年版,第231页。

(责任编辑陈孝兵)