呼风唤水的气象局长

2008-06-26科技人生

科技人生

2007年3月,辽宁省遭受了一场百年不遇的暴风雪,机场关闭、列车停运,数以万计的蔬菜大棚被大风吹垮暴雪压塌。而阜新市的村民们却在大雪来临时得到预报,及时加固了蔬菜大棚,把灾害损失降到了最低。

2007年3月3日晚上,正在值班的阜新市气象局局长崔广和他的同事们在卫星云图上发现,阜新上空被一大片降雨云团覆盖,显示阜新今后两天将会遭遇一次大的降雪过程。

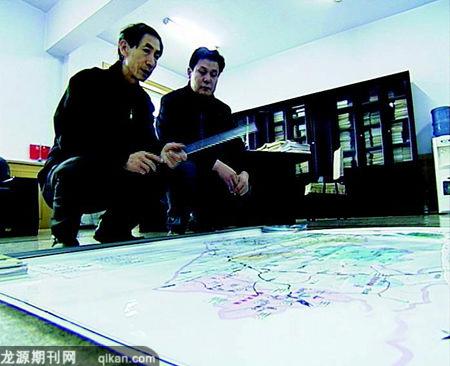

第二天早上崔广他们又认真研究了各种资料,并同辽宁省中心气象台会商,最后形成共识,作出了全市大部分地区有中到大雪,局部地区有大暴雪的预报(图1)。

(1)认真研究分析作出准确预报

许军(中共阜新市哈尔套镇党委书记):接到市县降雪紧急通知之后,我们及时下发了通知,各村下发到农户。

王宏(阜新市哈尔套镇富有村 村民):我家有5个大棚,接到通知之后马上给大棚加固,支杆子,(图2) 5日就下雪了,我这5个大棚,一点损失没造成。

(2)及时加固大棚,降低了灾害损失

今年60岁的崔广出生在阜新市阜蒙县一个农民家庭。那里靠近内蒙古科尔沁沙地,土地瘠薄,十年九旱。

崔广(阜新市气象局局长):我出生在农村,懂事以后,生活给我最大的烙印,就是种不上地,种的地要不霜给打了,要不让冰雹给打了,老太太急得直哭,我也就跟着着急。

上小学的时候崔广曾经问老师,春天没有雨种不上地,为什么没人管?夏天下冰雹砸坏了庄稼为什么没人管?

老师说你还小,净说小孩话,你好好学习,将来你就研究这些事。

老师无意中说的一句话,给了他极大的动力,他努力学习总想着有一天能研究老天爷的事儿。1965年他以优异的成绩考到全省的重点高中。然而,高中毕业时崔广赶上了知识青年上山下乡运动,失去了上大学的机会。不过一贯学习优秀的崔广很快又成了省级的活学活用毛主席著作积极分子,相当于现在的劳模,相当光荣。招工时,金融、税务、气象等单位还有部队都抢着要他。最后崔广选择了阜新市气象局,重点钻研的就是农业气象。

崔广对农业生产可以说是了如指掌,春种秋收样样精通,一年四季忙碌在乡镇和村庄,一点没有领导干部的架子。

2008年2月27日,农历的正月,正是东北农民的农闲季节。每年的这个时候,崔广都要到乡村普及农业科技知识。这一天,他同辽宁省的一位植物专家和一位沙产业专家来到阜新市彰武县四堡子乡为农民讲解扁杏和花生的种植方法。

崔广对四堡子乡有深厚的感情。十几年前,他曾在这个阜新市玉米生产主产地推广过适时早播项目。

上个世纪90年代之前,阜新市粮食总产量超不过10亿斤。亩产仅有三四百公斤,农民收入很低,种粮的积极性不高。

崔广经过十几年的调查研究,发现阜新玉米单产不高的主要原因就是原来种的庄稼品种不良,无论年景有多好,多么的风调雨顺,每亩的产量都不会超过400公斤。崔广认为要想提高单产,首先要改良品种。

崔广:产量高的品种生长期长,它需要积累更多的营养物质,需要时间的积累,所以更新优良品种,跟着的问题就是如何延长它的生长期。

阜新地区无霜期是每年的4月底到9月中旬,习惯上农民们在每年的5月中下旬以后才下种。而那些高产品种的玉米和高粱生长期都在4个月以上,若在5月份播种,生长期长的高产玉米品种,在没有成熟的时候就会被秋霜冻死。

之所以在5月中下旬才下种是为等待春雨。春雨贵如油。长期以来,人们认为只有在春雨滋润后才可以春播。

能不能在没有春雨的情况下播种呢?崔广在仔细研究阜新市多年的气象资料时萌发了一个大胆的想法。

崔广:没有春雨怎么办?我们经过十几年的潜心研究,发现了宝贵的底墒。

底墒指的是地表下10厘米的土壤含水量。除了沙漠,一般的土壤里都含有水分,农田在冬天能够结冻,就是因为土壤中有水分。入春后农田冻土开化,但水分不会马上挥发,这时的土壤含水量就是崔广发现的底墒。

崔广:原来也叫墒情,我们给它起个名叫底墒。开犁播种之前的土壤墒情,那个就叫底墒。加上后来春雨增的,那就叫春墒。

上个世纪70年代,阜新市气象局在各个乡镇设立了最基层的气象部门——气象哨。主要的工作是检测土壤的湿度、测量降雨的情况、汇报灾情等等。崔广把全市几十个气象哨的历史资料全部研究了一遍,发现4月份的平均墒情是百分之十二点多,而在5月份春雨之后的墒情是百分之十三点多。

也就是说,在春雨光顾之前和下过春雨之后土壤的含水量差别并不太大。

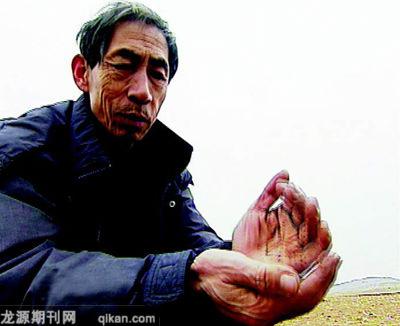

崔广:底墒能占春墒的94%。这个秘密发现以后,我高兴得几宿都睡不着觉,非常激动(图3)。

(3)发现了宝贵的底墒

市领导听取崔广的建议后,倡导农民改用高产的玉米品种提前播种。在没有春雨的情况下提前早播,对延续了几千年耕作习惯的农民来说简直是天方夜谭,一开始早播的倡议没有一个人响应。

在理论界,玉米的播种要求一直沿用前苏联的教科书进行,即必须在地温10℃以上才可以播种。阜新市4月份的平均地温只有6℃,因此提出疑疑的不仅是农民,一些农业专家也认为崔广的适时早播的建议理论依据不足,盲目推广可能会导致粮食绝收。怎么办?刚刚兴奋起来的崔广又陷入了僵局。

崔广:我们就提出来必须试验,让农民看到,早播真正会让农民得到好效益。

1996年崔广带领着气象局的工作人员在四堡子等四个乡镇开始最佳播期试验。他们选择4月5日,10日,15日,每隔5天种一期,一直种到5月25日,分9期播种。这9期播种的玉米在同一片大田里,施肥管理也用同样的方法。到秋收时再找出产量最高的那一期来,从而决定最佳的播种时期(图4)。

(4)最佳播种期试验示意图

阜新市科协的卢学文是最佳播期试验支持者和追随者,每次试验他都参加。

卢学文(阜新市科协学会部 部长):第一次4月5日播种之后,老百姓说这不是闹着玩儿的嘛,不可能,别种了。我们崔局长亲自牵着牲口,拿着犁杖就往外推我们,就那么把它种上的。到二十几日拨开土一看,出小芽了,老百姓认可了。

崔广的最佳播期试验进行了3年,每年都有许多的农民抱着看热闹的想法来参观。周老汉是崔广当年早播试验的最早响应者。现在崔广常常找他了解一些农业生产和农民生活的情况。

周老汉(阜新市四堡子乡 村民):原先一亩地六七百斤,不超过800百斤,这几年早种,都能达到千斤以上。

卢学文:到秋季算产量的时候,增产达到将近20%,成果非常显著。农民从不认可到认可,最后对我们崔局长都非常非常信服。

现在阜新市的农民全部采用了适时早播的方法播种,粮食平均亩产由原来的每亩400公斤提高到了每亩500公斤。

马晓刚(阜新市气象局高级工程师):最佳播期实验,我认为最大的收获就是改变了农民多少年来传统的,旧的播种习惯。这些年,阜新地区连续干旱,取得了连续的丰收,这得益于适时早播技术的推广。

早播的农作物在大地完全解冻时能够吸收冻土层的水分,所以根系较长,抵抗夏旱和秋旱的能力也较强。

早播日期不是固定的,每年根据具体的天气情况也会有一些适当的调整。

敖秉义(阜新市政府 原副市长):我和老崔经常下乡,带着铁锨,带着墒情测试仪,亲自到地块里测墒情,测含水量,测地温(图5)。因为温度决定着播期;土壤的墒情,含水量决定着能不能发芽。我们老崔每年下乡次数非常多,通过现场实际的察看及时确定合适的播期。

(5)认真测试,确定合适的播种期

在阜新市有个数千万立方米的大坑,它并不是天然形成的,它曾是亚洲最大的露天煤矿。经过半个多世纪的开采,煤炭已经枯竭,阜新市以煤炭为支柱产业的经济状况发生了变化。就在这座露天煤矿即将成为人们休闲消遣的矿山公园时,如何找到新的能源来替代日益枯竭的煤炭资源成为阜新市政府的工作重点。

“不务正业”的崔广,又开始琢磨气象与能源的关系,主动请缨。

崔广:拿什么产业替代使阜新能发展。基于这种考虑,我想了好多的替代产业,甚至是十几个。最后我认为利用阜新的风力来搞发电,让阜新形成一个风能的能源城市,还是非常有可能性的。

产生这个想法后,崔广开始普查阜新的风能资源。2003年作为市政协委员的崔广提出了关于充分利用风能发电的建议。

2004年崔广开始探勘可以建立发电厂的风场。

风场大部分都在山上。从2004年到2007年末,崔广走遍了阜新所有的山顶,有的地方甚至勘察了十几遍。

风力发电靠的是风能,狂风不行,微风也不行,它要求年平均风速要达到每秒5.6米以上,并且一年四季都得有风,风速还要稳定在3米/秒~10米/秒之间。为了找到符合这些条件的地方,崔广在阜新市一万平方公里的地域上建立了48个测风塔。这是我国单位面积建立测风塔最多的地区(图6)。这些测风塔可以测得距地面10米、50米、70米各个层面上的风力。

(6)利用风能发电创建阜新美好明天

翔实的风能数据为国内各大发电厂落户阜新创造了条件,现在阜新已经建立200万千瓦的风电厂。

王玉峰(阜新市彰武县新秋镇党委书记):风力发电厂是咱们镇财政收入主要的经济来源,最近这几年,整个镇财政收入可以说是成倍翻番,2007年我们镇政府财政支出50多万用以保护老百姓的蔬菜地。蔬菜保护地的发展,使老百姓的收入也增加了。

崔广是农民的儿子,对农民有着深厚的感情。他一生最大的愿望就是为家乡做点事,他的愿望实现了。即将退休的崔广还想在退休之后再做些事情。

崔广:退休以后接着干,风电我是一陪到底了,然后搞农业结构调整。建设我们阜新四大特色:特色种植业,特色林果,特色畜牧,特色设施。我所说的特色设施,就是突出阜新特点。