地中海式的阳光有点迟

2007-05-14孙冉

孙 冉

重复着美国白领的爱情,英伦式幽默,背景是地中海的阳光。走走过场,尝尝新鲜,音乐剧在中国的前20年都是这么做的

从7月6日开始,上海对高雅艺术感兴趣的观众,可以躺在剧院里轻松享受来自地中海的阳光了,当然前提是小心被强烈的光芒灼伤。这是上海大剧院艺术总监钱世锦对音乐剧《Mamma Mia!》《妈妈咪呀》的评价。今年是音乐剧进入中国的第20个年头,作为国内音乐剧的领军人物,他又带来了《Mamma Mia!》。

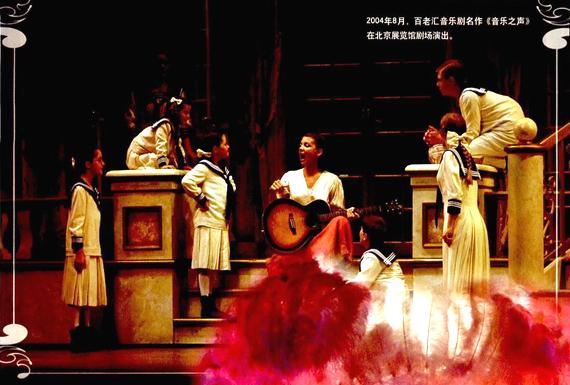

从2002年《悲惨世界》到后来《音乐之声》和《猫》,经历了世界四大经典音乐剧启蒙后的中国观众,对音乐剧从陌生变得不再陌生。不过,因为语言的障碍离习惯还有一段距离。

如今,上海的高雅艺术观众对于“伦敦西区”和“百老汇”这两个符号的追捧,和上世纪英国贵族对于中国茶的莫名风靡如出一辙。

所以,不要担心全英语对白的《MammaMia!》对中国观众的理解力会有多大挑战。和前几部动辄百场的演出不同。如今,《Mamma Mia!》声称在上海就演四周,在北京只两周!主办方打算蜻蜓点水,见好就收,过时不候。

音乐剧在伦敦西区和百老汇讲述的是西区故事和美国的黄金一代。如今,这些故事被引进中国,依旧重复着美国白领的爱情,英伦式幽默,背景是地中海的阳光。走走过场,尝尝新鲜,音乐剧在中国的前20年都是这么做的。

京沪争做东方百老汇

音乐剧在中国,最火爆的城市莫过于北京和上海,无论上演剧目数量,还是观演氛围。其背后是京沪两地演出商的支撑。

从上世纪90年代开始,北京中演公司和上海大剧院在引进国外的交响乐、芭蕾等传统项目时,就不约而同地瞄上了这个西方独有的艺术形式——音乐剧。彼时,音乐剧正是演出市场上最时尚流行的角色,自成体系的工业化色彩让演出商看到其中的商机。

上海大剧院的艺术总监钱世锦早在1996年就开始与《悲惨世界》的版权方谈过引进的事情,“等我们大剧院建好,你们过来演个五六场如何?”

对方冷笑,“起码要演10场,来回两架波音747包机!”

钱世锦当时听了心里一凉,只好作罢。

但他心里却记下了这个“仇”。2002年,上海大剧院终于把《悲惨世界》引进国内。当时,钱世锦的心态有些“农民”,他说,终于把“骄傲的贵妇”接了过来。

《悲惨世界》是第一部进入中国的原版音乐剧,国内重视,英国方面也不小觑,版权方不计成本地把第一版的主要角色冉阿让从爱尔兰请了过来,为的就是在中国打开音乐剧市场,从而培养他们的品牌。而当时这部剧在中国却难觅赞助商,演出前夕票房堪忧。

直到演出进行了两三场后,整个上海开始骚动。舆论称,这个城市为之疯狂了,《悲惨世界》一票难求。最后一场时,不但加座卖光了,还卖出了站票,这个场景曾经只在多明戈演唱会的时候才出现过。

上海音乐剧市场的潜力终于被挖掘出来,上海大剧院也保持了这个势头,这些全英文对白的音乐剧不断翻新在上海的热演场次:次年的《猫》53场、2004年《音乐之声》35场、2005年《歌剧魅影》100场、2006年《狮子王》101场……(虽然,对所谓能够拿得出手的经典音乐剧,在百老汇或伦敦西区的演出场次最少在1000场次以上)

上海观众的观音乐剧风气逐渐被培养起来,上海以外的人也会跑来看,甚至一些在海外工作的人放弃去伦敦看剧而选择回上海。音乐剧之都的名号花落上海似乎众望所归。

而另一个同样具备浮华奢靡条件,渴望成为东方百老汇的北京不干了。

中国对外演出公司的高级经理姚朔说,其实京沪私下的竞争早已开始,中演曾想过到上海来抢夺市场,大家都想在市场观众没被培养起来,占据这块的先机。这次虽然《MammaMia!》是上海大剧院先引进的,但与版权方成立合资公司,将来制作中文版的归属却落在了北京。

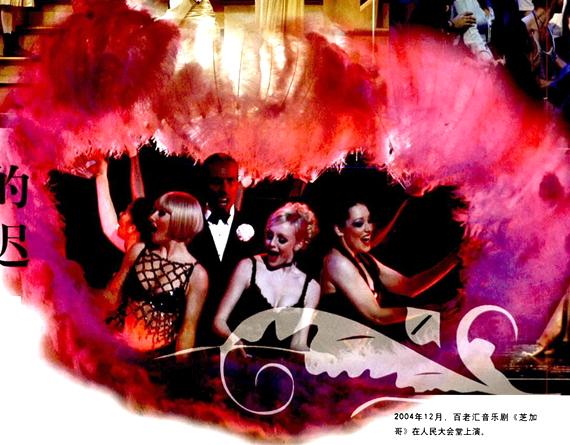

中演公司有着严谨的培养观众计划,他们从2000年选择《安德鲁·劳伊德·韦伯音乐剧盛典》这种类似经典拼盘式的演出做起,再以《猫》让观众进入经典普及阶段,然后发展到让观众接受与世界同步流行的《Mamma Mia!》。

“不过北京的劣势很明显,在音乐剧上北京至少比上海差了五年的差距。”姚朔说。北京的票房不如上海也是老生常谈,此次《Mamma Mia!》在上海演出前已卖出了三分之二的票,可北京的结果还很难说。

在姚朔看来,上海音乐剧的市场之所以“火”,还有很多来自政府的因素,音乐剧可以打造城市文化名片,与国际化大都市定位符合。

百老汇亚洲娱乐中国事物负责人张璐璐在采访中对记者感叹,他们在中国的巡演已经扩展到江浙及东北这些地方,那里有崭新的剧院,完全不亚于纽约百老汇。

而像深圳、东莞,政府介入的趋势更加明显,那里日益成为一些音乐剧的排练和合成基地,打造音乐剧重镇的野心也已开始显露。

酝酿国产音乐剧第一步?

两个城市关于“东方百老汇”的争夺暂时分出了高下,而之后的争夺却日趋白热化。

2004年,美国百老汇一家公司落户中国,他们把办事处设在了上海,名字直接与百老汇有关,成了国内第一家以百老汇为名的音乐剧制作公司。

2006年年底,第一部国外音乐剧改编的中文版《I LOVE YOU》,由上海话剧艺术中心和这家办事处联合出品。

面对已经被培养起来的国内观众,《ILOVE YOU》的受欢迎程度出乎意料的好。6月底在北京演出时,保利剧场观众上座八成,且笑声不断。

一部音乐剧的营利模式无非巡演和做地方版。有着10年音乐剧制作经验的李盾很早就发现,优秀音乐剧在国外的赢利空间早已超过电影。中国这个有待开发的巨大市场更是颇为诱人。

中国做音乐剧的人也早意识到这一点,纷纷把音乐剧作为一个长线投资,他们对音乐剧的发展规律烂熟于心,无论是中演还是上海大剧院,都不厌其烦地向记者重复着三步走的策略:先引进再本土化最后原创。这也是日韩及许多国家都经过实践证明的成功之路。

而那些直接做原创音乐剧的人,被中演公司总经理助理王琛形容为想一口吃成胖子。

中国有句俗话,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。尽管国外原版音乐剧在中国越来越受到青睐,可通过这些移植的树能否结出中国式音乐剧的果实?业内谁都说不清楚。

1995年中戏就开办了第一个音乐剧大专班,而据毕业生焦刚回忆,当年36名毕业生至今仅有不到5人还从事和舞台相关的工作。他当年也因无戏可演而远赴日本四季剧团。

这些年,国内也有一些引进标准的本土音乐剧,比如《电影之歌》《雪狼湖》等等,但市场和业内的反应都差强人意。按照伦敦西区和百老汇的标准,国内的本土音乐剧仅仅算得上“一时即兴的草台班”。原创剧目中,大概只有京剧名段《三岔口》能够拿得出手。

谁会是国产剧时代的开端?

李盾,却是一个“想一口吃成胖子”的人。1997年他回国时,就立志从事音乐剧原创。1997年,他自掏腰包做过《白蛇传》和《西施》两部音乐剧。现在,他是国内投资最大的国产原创音乐剧《蝶》的制作人,目前《蝶》正处于最后合成阶段。

他笑称自己为《蝶》准备了10年,头发都熬白了,整个创作阶段可以说是从爬到慢慢站起来,再走直到现在的冲刺。他比任何^都清楚音乐剧的发展规律,他认为中国人把音乐剧看得太神秘了,其实它就六个字概括——好听、好看、好玩。而音乐剧又是把话剧舞蹈音乐都整合在一起的一种综合艺术形式,中国人从来都有欣赏的基础。

《蝶》耗资5000万人民币,不亚于一个只在国内演出6周的《Mamma Mia!》的演出成本。10年的工夫,加上苗配如的舞美和三宝的音乐,他认为自己创作团队做出的东西完全不逊于西方的音乐剧。李盾相信这个以梁祝为蓝本的故事能让中国的观众内心找到个新的支点。

李盾说,《蝶》的诞生使得中国音乐剧的时代开始了。他说的时候,异常激动,比任何受访的音乐剧从业者都激动。