平台型领导如何影响新生代员工的创新行为?

2025-02-21谢超廉振

摘 要:在数智化转型驱动背景下,平台型领导以其包容和变革性等特征,被证实能有效显著正向影响员工的创新行为。依据主动动机模型,采用三点式方法收集了来自云南、四川、广西等地区不同类型企业的92位领导和376位下属成员的配对数据进行实证分析,评估平台型领导对新生代员工创新行为的影响作用。结果表明,平台型领导正向显著影响新生代员工创新行为;平台型领导通过创新自我效能感和情绪调节策略间接正向影响新生代员工创新行为;组织创新氛围在平台型领导对创新自我效能感和情绪调节策略的影响过程中,发挥正向的调节作用。这些发现可帮助企业更好地设计和实施管理策略,以促进新生代员工的创新行为,从而保持企业的核心竞争力。

关键词:平台型领导;创新自我效能感;情绪调节策略;新生代员工创新行为;组织创新氛围

中图分类号:C933.2

文献标识码:A

DOI:10.3969/j.issn.1672-2272.202409050

英文标题

How Should Platform Leaders Influence the Innovative Behaviour of New Generation Employees?

Based on Moderated Double Mediation Effects

Xie Chao1,2, Lian Zhen2

(1. School of Economics and Management, Yunnan Technology and Business University, Kunmin 651701, China;

2. International School of Management, Rattana Bundit University, Bangkok 10240,Thailand)

英文摘要Abstract:In the context of digital-intelligent transformation drive, platform leadership has been proven to be effective in significantly and positively influencing employees' innovative behaviours due to its characteristics of inclusiveness and changeability. Based on the self-determination theory and active motivation model, this paper collects paired data from 92 leaders and 376 subordinate members from different types of enterprises in Yunnan, Sichuan, and Guangxi, and conducts an empirical study to assess the impact of platform leadership on the innovative behaviours of new-generation employees using a three-point method. The results of the study found that platform leaders directly and positively influence the innovative behaviours of new generation employees; platform leaders indirectly and positively influence the innovative behaviours of new generation employees through innovation self-efficacy and emotion regulation strategies; and the organisational innovation climate plays a positive moderating role in the influence of platform leaders on innovation self-efficacy and emotion regulation strategies. These findings are intended to help companies better design and implement management strategies to promote the innovative behaviours of new-generation employees so as to maintain their core competitiveness.

英文关键词Key Words:Platform Leadership; Innovation Self-Efficacy; Emotion Regulation Strategies; Innovative Behaviour of New Generation Employees; Organisational Innovation Climate

0 引言

在数智化转型驱动背景下,创新是企业保持核心竞争力不可或缺的要素。企业创新需综合考虑员工个体、成员合作和结构体系3个层面的联动,就个体来看,员工的创新行为是企业创新、变革和竞争力的基础[1],因此,如何激发员工的创新行为一直是各行各业关注的热点问题[2]。平台型领导通过提供支持性资源和鼓励创新的文化氛围能够增强数字化转型从而影响员工的主动创新行为[3]。根据主动动机模型,激励人行为的主要动机有3种,分别是“能力动机(can do)”“理由动机(reason to)”“激情动机(energized to)”[4]。平台型领导通过该3种方式激发员工的主动性行为:首先,通过不断优化事业平台,提供知识、技能和信息资源,以及更好的工作环境和发展机会,形成员工的能力动机[5]。其次,平台型领导注重领导者与员工的共同发展,建立互相促进的互动关系,强化员工的主动行为意愿,产生理由动机[6]。最后,平台型领导还能激发员工对集体的强烈关注,通过改变员工的情绪状态,加强与他人或组织的联系与合作,从而促使员工形成激情动机[7]。

本研究基于主动动机模型,以创新自我效能感与情绪调节策略作为双重中介变量,组织创新氛围作为调节变量,实证分析平台型领导对新生代员工这一特殊群体创新行为的影响。通过分析发现,平台型领导可以通过不断优化事业平台、强化员工的主动行为意愿、改变员工的情绪状态从而促使员工形成激情动机[8]。本研究旨在帮助企业通过该种领导风格激发新生代员工的内在创新潜力,提升整个组织的创新效能,从而提升现代企业的持续发展能力和核心竞争力。

1 理论基础与研究假设

1.1 平台型领导对新生代员工创新行为的影响

郝旭光[8]提出了平台型领导的概念,并明确了其与传统领导模式的根本区别。在当前组织发展的趋势中,“去中心化”和“去领导化”变得尤为重要[9]。随着新生代员工数量在中国企业中的兴起,领导者必须重视与下属之间的平等和共享关系。因此,郝旭光[8]将平台型领导定义为领导者重视与下属共同创业的一种领导方式,通过扩建工作范围和提高工作质量来激发领导与下属的潜力,达成领导与下属相互积极促进与影响的一种行为模式。

根据郝旭光等[10]学者的研究,平台型领导可划分为6个关键维度:包容性、个人魅力、变革规划、平台搭建、平台优化和共同成长。这些理念坚持以人为本,高度重视员工的自我价值实现,致力于实现领导者、员工及组织三方的共同成长[9]。这一领导模式的提出,旨在适应知识经济时代的需求,促进组织与员工的和谐发展,实现长远的成功与成长。

新生代员工通常不满足于传统的、重复性的工作,他们寻求能够激发创造力和创新思维的工作环境[11]。因此,新生代员工创新行为是一个复杂而多维的过程,主要由两个阶段构成:创新构想的产生、创新构想的执行[12]。平台型领导通过充分调动员工的工作积极性使个体的工作动机进一步内化,并促使员工以个人与组织的共同发展为目的自发地进行组织变革[3]。这种领导风格致力于促进员工的专业成长,通过提供必要的资源和支持,满足他们对于个人发展和职业成就的追求。在这样的领导环境下,员工更有可能展现出积极的工作态度和创新精神,这些都是组织成功和发展的关键因素。因此,本研究提出以下假设:

H1:新生代员工的创新行为受到平台型领导的直接影响。

1.2 创新自我效能感

创新自我效能感起初主要应用于探究学生与职场人士在创新领域的自信心。Tierney等[13]依托创新行为的理论框架,认为创新自我效能感即个体对于实现创新成就的自我信念。根据创造力成分理论,创造力由6个部分构成:智力、知识、思维风格、个性、动机和环境[14]。创新自我效能感与其中的动机和个性组成部分密切相关,对创新行为有直接影响。Sternberg amp; Lubart[15]强调,内在动机与创造力之间存在正相关关系,创新自我效能感显著预测了员工的创新行为。研究表明,在科技行业领域,员工的创新自我效能感与员工的创新表现有着直接的正相关关系[16]。从员工的职业发展角度来看,创新自我效能感充当着连接感知与行为的桥梁。平台型领导不仅激励员工进行创新尝试,还通过赋予更多的决策自由度,进一步激发了员工的工作热情和创造力[17]。基于此,可提出如下假设。

H2:平台型领导通过创新自我效能感间接影响新生代员工创新行为。

1.3 情绪调节策略

情绪调节策略指的是个体在情绪调节过程中,为了应对所经历的情绪而采取的一系列策略或方法[18]。情绪调节策略是连接员工情绪状态和创新行为的重要桥梁,根据情绪劳动理论,员工在工作中管理情绪表达以满足组织要求的过程中,情绪劳动可能会影响员工的情绪状态和创新能力[19]。员工的情绪状态直接影响其认知过程和行为表现。积极的情绪状态,如兴奋和愉悦,可以有效促进创新思维的产生;而消极的情绪状态,如焦虑和沮丧,可能会抑制创新行为的产生[20]。有效的情绪调节策略能够帮助员工维持积极情绪,减少消极情绪的影响,从而激发创新思维和行为[21]。平台型领导强调领导者应致力于设计和维护一个支持性的工作环境,特别是对员工的情绪管理层面。领导者应帮助员工在面对挑战时,减少负面情绪,共享情绪体验,并进行有效的积极情绪调节,而非通过直接控制来管理员工的行为。在这种新的创新环境下鼓励员工进行创新工作[22]。基于此,可提出如下假设:

H3:平台型领导通过情绪调节策略间接影响新生代员工创新行为。

1.4 组织创新氛围

组织创新氛围反映了组织成员对组织内部激励创新行为的环境因素的集体认知,体现出一个组织鼓励创新、宽容失败、并为创新活动提供必要支持的文化和价值观[23]。尽管已有众多研究聚焦于其作为创新行为的驱动力,但将其视作调节变量的探讨则较为稀缺。本研究旨在填补这一空白,深入探讨组织创新氛围如何作为调节变量影响员工的创新表现。根据特征激活理论,个体对环境的感知能够调节其个性特征对行为的影响[24]。组织创新氛围在创新自我效能感与情绪调节策略之中更多发挥调节作用。通过提供必要的资源、支持和认可,鼓励员工尝试新方法和解决问题的新途径,能够增强员工的创新自我效能感,即员工对自己进行创新活动能力的信心[25]。在一个支持创新的环境中,员工的创新自我效能感会因此受到影响,进而影响创新行为[26]。浓厚的组织创新氛围与员工积极情绪的激发是相辅相成的。王学娟[27]的研究表明,企业可以通过提升组织创新氛围的强度,优化员工的情绪劳动管理。这种管理策略不仅有助于员工在提供服务时实现更高的精确度,还能增强他们参与共创活动的整体满意度,从而催生积极情绪。这些积极的情感承诺和态度,正是由组织创新氛围所孕育的积极情绪所驱动的。因此,创新自我效能感、情绪调节策略与组织创新氛围密切相关。当企业通过有效的资源配置激励员工创新时,相当于在企业中构建了一个创新“高地”,在这样的创新“强环境”氛围中,即使创新自我效能感与情绪调节策略程度较低的个体,也会受到这种氛围的影响,表现出积极与组织成员沟通、交流的行为,并尝试用新的方法和步骤完成任务,只有这样才能获得其他组织成员的角色认同[28]。因此,平台型领导模式肩负着塑造组织创新氛围的重要职责,通过构建一个包容性强、开放度高、自主性足的环境来促进员工自由发挥创新自我效能感与激发员工的积极情绪,从而提升员工自身的创造力和主动性。据此,本研究提出以下假设:

H4:组织创新氛围正向调节平台型领导对创新自我效能感的影响;

H5:组织创新氛围正向调节平台型领导对情绪调节策略的影响。

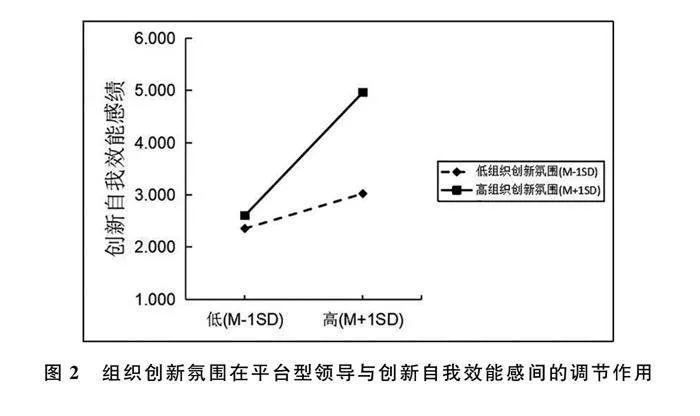

综上所述,本研究构建理论模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 数据来源与样本选取

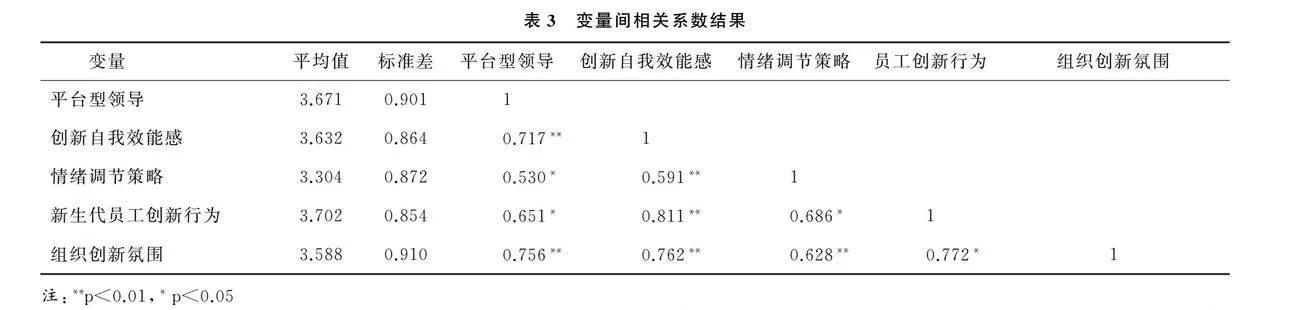

本研究主要通过电子问卷调查的方式来收集数据。调研对象聚焦于云南、四川、广西、湖南等地区,涉及到科研单位、国有企业、民营企业、外资企业等。为减少同源偏差并提升数据质量,本研究的数据收集采用领导与员工在三时点上的配对样本方法,问卷数据的收集在3个月内分3个时间点进行,每个时间点之间至少保证15天的间隔。此外,为确保研究结论的科学性和有效性,采用领导与员工相互评价的方法来收集问卷。在对问卷进行严格筛选后,剔除那些存在大量空白或明显模式化填写的无效问卷。最终,成功收集到310份高质量的有效问卷,有效回收率达到了82.45%。样本特征分布见表 1。

2.2 变量测量

本研究中变量的测量量表是根据国内外权威学术期刊上普遍接受的标准量表开发。针对英文量表,采用翻译-回译的严格方法以确保量表的准确性,并最终形成中文版量表。量表的评分依据Likert 5级量表设计,其中1分代表“非常不符合”,2分意为“不太符合”,3分表示“不确定”,4分指“大致符合”,5分代表“非常符合”

平台型领导采用郝旭光等[10]开发的量表,该量表包含25个题项,覆盖包容性、个人魅力、平台搭建、变革规划、平台优化和共同成长6个维度。每个维度均由3~6个题项组成,共25个题项,全面评估领导者的平台型领导力。该量表在本次研究中的Cronbach’s α系数为0.973。验证性因子分析模型拟合指标为:χ2/df=2.019、GFI=0.903、AGFI=0.893、CFI=0.975、RMSEA=0.067、SRMR=0.023,各项指标拟合较好,表明量表结构效度较高。

创新自我效能感采用Tierney amp; Farmer[13]编制的量表。包含创新的广度、创新的幅度、创新的深度3个维度,每个维度4个题项,一共12个题项。该量表在本次研究中的Cronbach’s α系数为0.965。验证性因子分析模型拟合指标为:χ2/df=2.140、GFI=0.950、AGFI=0.906、CFI=0.972、RMSEA=0.071、SRMR=0.038,各项指标拟合较好,表明量表结构效度较高。

情绪调节策略采用Gross[22]开发的量表。包含认知重评与表达抑制2个维度,每个维度5个题项,一共10道题项。该量表在本次研究中的Cronbach’s α系数为0.889。验证性因子分析模型拟合指标为:χ2/df=2.252、GFI=0.921、AGFI=0.606、CFI=0.930、RMSEA=0.290、SRMR=0.045,各项指标拟合较好,表明量表结构效度较高。

组织创新氛围采用 Popa等[29]的量表,该量表共5个题项,本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.899。验证性因子分析模型拟合指标为:χ2/df=2.016、GFI=0.968、AGFI=0.931、CFI=0.993、RMSEA=0.067、SRMR=0.013,各项指标拟合较好,表明量表结构效度较高。

新生代员工创新行为参考Kleysen amp; Street[30]构建的创新五阶段理论个人创新行为量表,其他学者对量表进行改编,卢小君和张国梁[31]对改编后量表的题项验证后发现,改编后的量表更适合中国特色社会主义背景下新生代员工的创新行为,其量表包含:创新想法的产生和创新想法的执行”两个维度,每个维度5个题项,一共10个题项。该量表在本次研究中Cronbach’s α系数为0.952。验证性因子分析模型拟合指标为:χ2/df=1.925、GFI=0.923、AGFI=0.879、CFI=0.972、RMSEA=0.064、SRMR=0.048,各项指标拟合较好,表明量表结构效度较高。

3 数据分析与假设检验

3.1 验证性因子分析

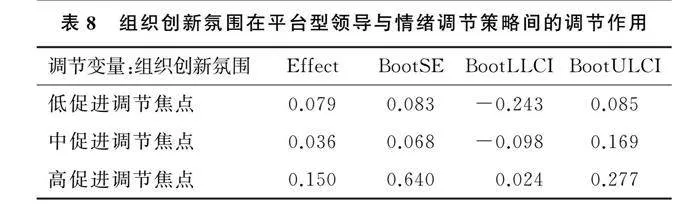

本研究通过AMOS 27.0对关键变量进行验证性因子分析,以检验模型的区分效度,详细数据见表2。分析显示,五因子模型提供了最优的拟合效果。卡方值与自由度的比值(χ2/df)为2.995,小于3;整体拟合指数(GFI)为0.993,大于0.9;规范拟合指数(NFI)为0.979,大于0.9;比较拟合指数(CFI)为0.996,大于0.9;均方根误差近似值(RMSEA)为0.076,小于0.1;以及标准化均方根残差(SRMR)为0.693,小于0.08,这些指标的优异表现,充分证明变量间的区分效度显著,模型适配度表现良好。

3.2 相关性分析

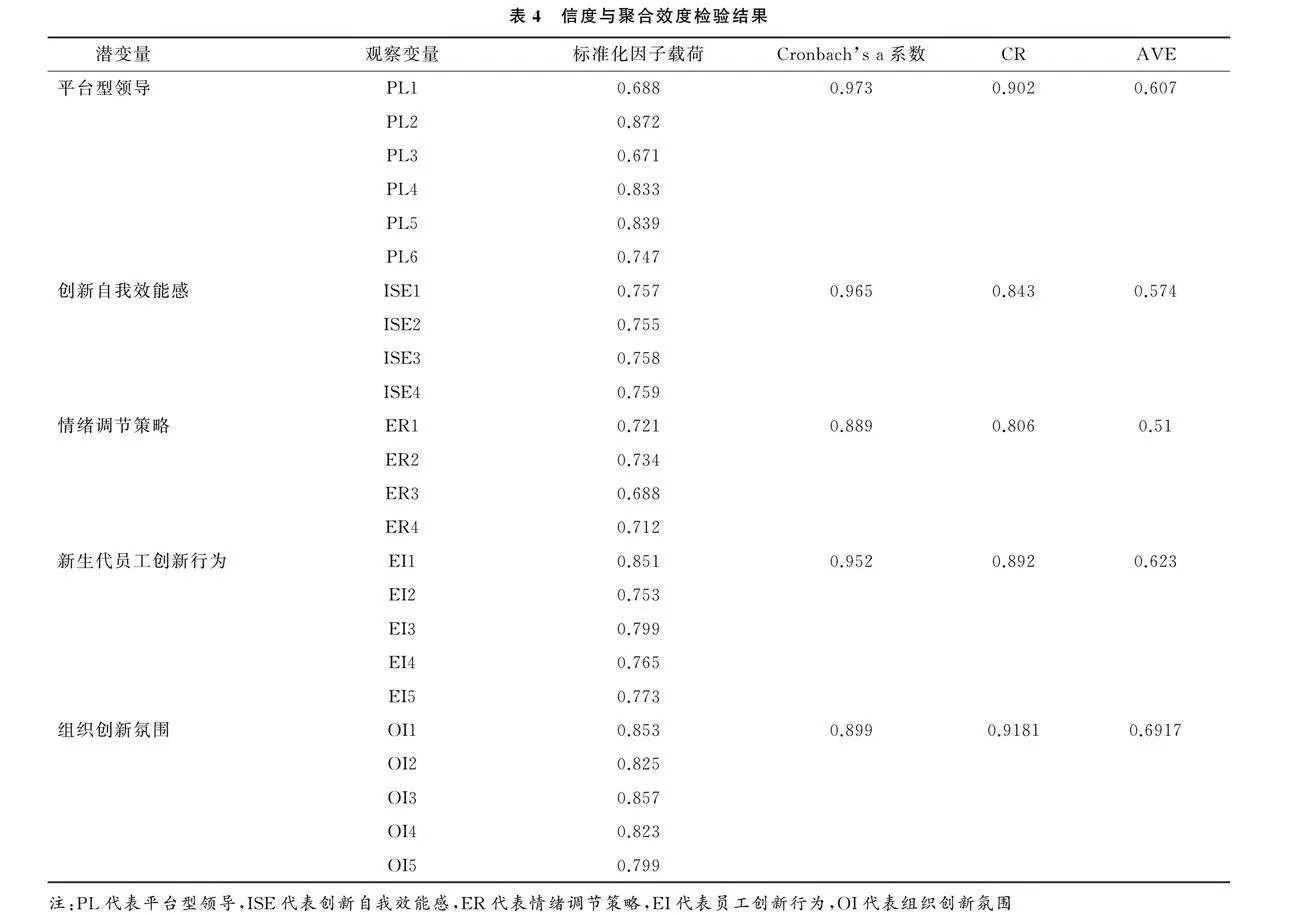

利用SPSS 27.0软件,对各变量的均值、标准差和相关系数进行统计分析,具体数据见表3。结果显示,平台型领导与创新的自我效能感的相关性系数为0.717,存在显著的正相关性(plt;0.01);平台型领导与与情绪调节策略的相关性系数为0.530,存在正相关性(plt;0.05);平台型领导与与新生代员工创新行为的相关性系数为0.651,存在正相关性(plt;0.05);平台型领导与组织创新氛围之间的相关系数为0.756,显示出显著的正相关性(plt;0.01)。而创新自我效能感与情绪调节策略之间的相关系数为0.591,存在显著的正相关性(plt;0.01);创新自我效能感与新生代员工创新行为的相关性系数为0.811,存在显著的正相关性(plt;0.01);创新自我效能感与组织创新氛围的相关性系数为0.762,存在显著的正相关性(plt;0.01)。情绪调节策略与新生代员工创新行为和组织创新氛围的正相关性同样显著(plt;0.01),情绪调节策略与新生代员工创新行为相关性系数为0.686,存在正相关性(plt;0.05);情绪调节策略与组织创新氛围行为相关性系数为0.628,存在显著的正相关性(plt;0.01)。新生代员工创新行为与组织创新氛围的相关性系数为0.772,存在正相关性(plt;0.05)。

3.3 信度与聚合效度检验

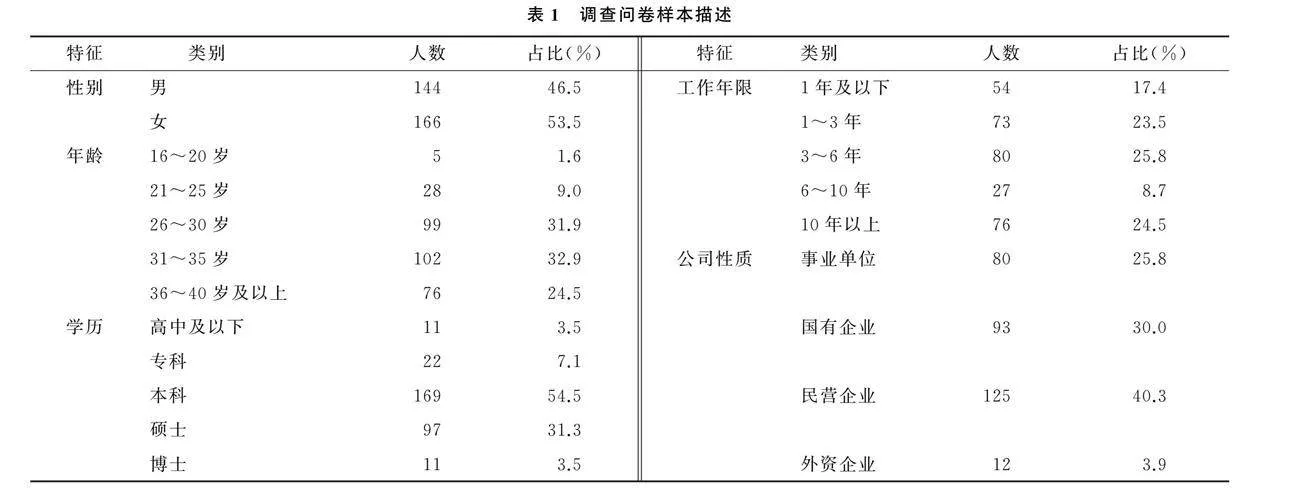

运用AMOS 27. 0 和SPSS 27.0对图1理论模型中的5个关键变量进行信度与聚合效度的检验,并检验模型的适配度,详细数据见表4。上述变量的 Cronbach’s α值均接近或大于0.9,所有的标准化因子载荷量基本都接近或大于0.7;组合信度(CR值)均大于0.8,平均变异数萃取量(AVE值)也都大于0.5,因此,该模型具有良好的信度与聚合效度。

3.4 回归分析与中介效应检验

本研究通过SPSS 27.0进行层次回归分析,以探究平台型领导、创新自我效能感、情绪调节策略与员工创新行为之间的联系。相关分析结果见表5。

3.4.1 主效应检验

主效应验证数据显示,平台型领导在促进新生代员工创新行为方面产生了显著的促进作用(β=0.602,plt;0.01),具体参见表5中的模型6。在控制其他变量之后,平台型领导能够解释员工创新行为43%的变异,意味着平台型领导力水平越高,越能促进员工展现创新行为。因此,假设H1得到了证实。

3.4.2 层次回归分析与中介效应检验

如表5所示,模型2中,平台型领导直接正向影响创新自我效能感(β=0.672,plt;0.01);模型7在模型6的基础上增加创新自我效能感,结果显示平台型领导正向直接显著影响新生代员工创新行为(β=0.134,plt;0.01);但是与模型6相比,平台型领导对新生代员工创新行为的影响系数从0.602下降到0.134,这一变化表明,在平台型领导与新生代员工创新行为之间的关联中,创新自我效能感起部分中介作用。因此,假设H2得到验证。

表5模型4中,平台型领导能直接正向影响情绪调节策略(β=0.514,plt;0.01);模型8在模型6的基础上增加情绪调节策略,结果显示平台型领导显著正向影响新生代员工创新行为(β=0.360,plt;0.01);对比模型6,平台型领导对员工创新行为的影响力度由0.602减少至0.360,数据变化显示,情绪调节策略在平台型领导与新生代员工创新行为之间的关联中起部分中介作用。因此,假设H3得到验证。

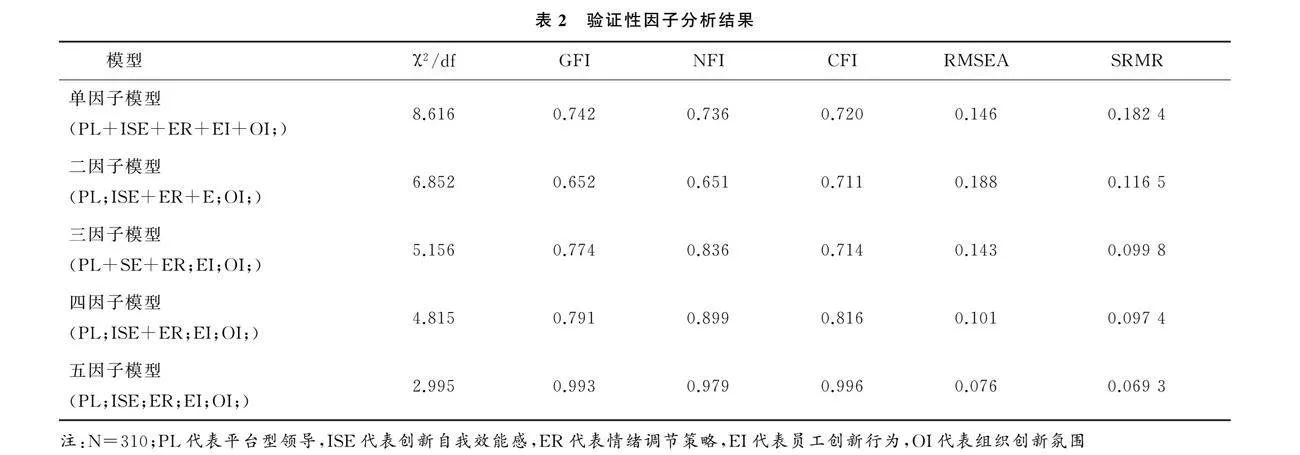

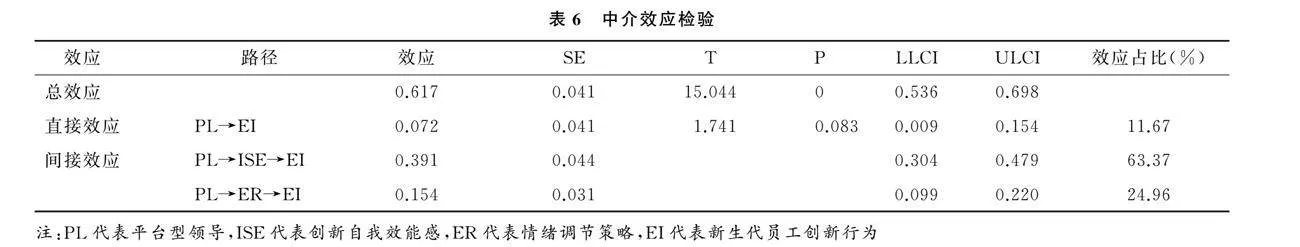

为进一步验证中介作用,本研究借助SPSS 27.0的Process插件,选取95%的置信水平同时采用Bootstrap方法再抽样,进行中介效应的检验。具体检验结果详见表6。结果显示,创新自我效能感与情绪调节策略的单独中介效应分别为0.391、0. 154;两条中介路径的置信区间分别为[0.304,0. 479]、[0.099,0.220],置信区间不包括0;效应比例分别为63.37%、24.96%,总中介效应比例为83.33%。结果显示,创新自我效能感和情绪调节策略各自的中介作用均为显著,从而进一步证实了假设H2和假设H3。

3.5 有调节的中介效应检验

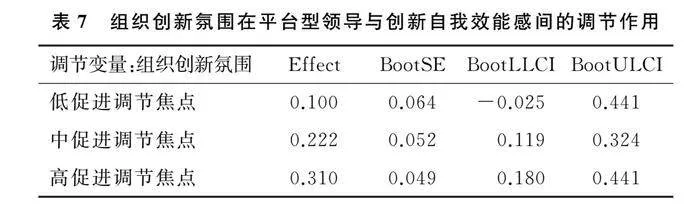

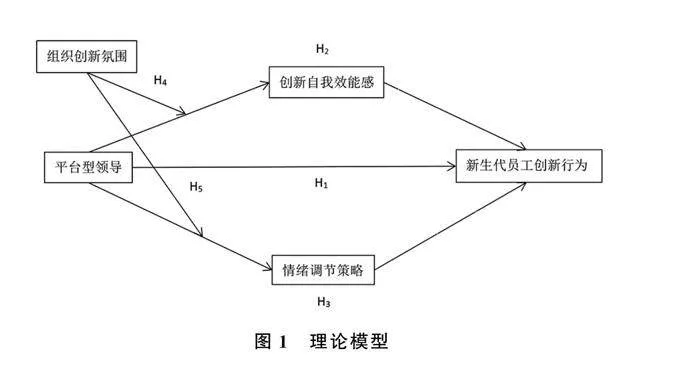

本研究在调节变量影响下,测量调节焦点低于平均值一个标准差水平下和高于平均值一个标准差水平上的被调节中介效应,采用Bootstrap技术[32]进行5 000次再抽样,并对模型参数在95%置信水平上进行估算,相关数据呈现在表7和表8中。根据表7的数据,当调节焦点低于平均值一个标准差水平以下,平台型领导对新生代员工创新行为的间接作用,通过创新自我效能感这一中介变量,影响并不明显(β=0.100,95% CI=[-0.025,0.441],区间包含0)。而当调节焦点高于一个标准差水平以上时,这一中介作用显著(β=0.310,95%CI=[0.180,0.441],不包括0),并且与低水平组相比,差异显著。这表明在高促进调节焦点条件下,创新自我效能感的中介效应更为显著。为进一步清晰地展示组织创新氛围在平台型领导与创新自我效能感关系中的调节效应,在本研究中,采用简单斜率分析方法。如图2所示,两条斜率线明显呈现出交叉趋势,这说明了调节效应的存在。具体来看,在组织创新氛围较强的情况下,平台型领导对创新自我效能感产生显著正向作用,从而验证了假设H4。

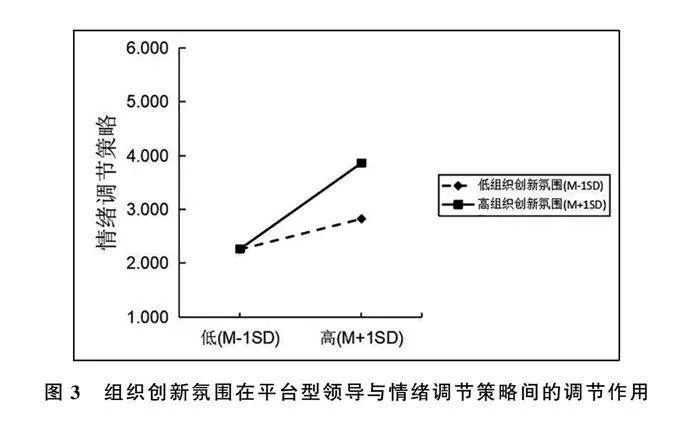

由表8可知,在调节焦点低于平均值一个标准差水平以下,平台型领导通过情绪调节策略对员工创新行为的间接影响并不显著(β=0.079,95%CI=[-0.243,0.085],包括0),而当调节焦点高于一个标准差水平以上时,这一中介作用显著(β=0.150,95%CI=[0.024,0.277],不包括0),这表明在高促进调节焦点条件下,情绪调节策略的中介效应更为显著。如图3所示,两条线呈现出显著的交汇模式,这揭示了显著的调节效应。具体而言,当创新氛围较高时,平台型领导对情绪调节策略产生显著正向作用,从而验证了假设H5。

4 结论、启示与展望

4.1 研究结论

本研究深入分析了平台型领导如何间接通过创新自我效能感和情绪调节策略这两个中介变量,以及组织创新氛围这一调节变量,对新生代员工创新行为的影响的作用机制。研究结果揭示了以下4点:①平台型领导正向影响新生代员工创新行为。在数智化驱动转型背景下,平台经济逐渐兴起,传统的管理模式逐渐被去中心化、去权威化的新型管理方式所取代。这种开放且动态的平台型管理体系不仅重塑了领导与新生代员工之间的互动,还显著提升了新生代员工的创新行为。②平台型领导通过创新自我效能感和情绪调节策略间接对新生代员工创新行为产生正向影响。通过引入创新自我效能感和情绪情绪调节策略,平台型领导能够更有效地激发员工的创新潜力。③组织创新氛围在平台型领导对创新自我效能感的作用中起到正向调节作用。在组织创新氛围较强烈的情况下,平台型领导对创新自我效能感的直接影响更为显著。④组织创新氛围在平台型领导对情绪调节策略的作用中起到正向调节作用。在组织创新氛围较强烈的情况下,平台型领导对情绪调节策略的直接影响更为显著。

4.2 管理启示

本研究揭示了平台型领导在激发新生代员工创新潜力方面的影响机制,在数字智化发展转型驱动背景下,企业需要重塑行业竞争格局和构建核心竞争力,强调领导层需要从传统的管控模式向赋能模式转变。首先,培养企业领导层的平台型领导风格是激发新生代员工创新行为的关键。企业通过对领导层的提升计划,加强领导者在包容性、个人魅力、变革规划等方面的能力,以促进其搭建一个开放、合作和共享的工作环境,提升新生代员工这一群体的突破性创新力,从而最大化平台型领导的效用价值。其次,增强员工的创新自我效能感和情绪调节能力对于提升创新行为至关重要。企业应提供必要的资源和支持,如情绪智力培训和心理健康资源,以帮助员工建立积极的管理情绪并参与创新活动。最后,通过营造积极的组织创新氛围和设计有效的激励机制能够促进新生代员工的创新行为。企业应鼓励跨部门合作、提供各类创新资源,并确保有一个让员工获得创新奖励的渠道,从而激发员工的创新潜力并提升组织的整体创新能力。

4.3 研究局限与展望

在本研究的设计阶段,通过在线问卷和社交平台收集数据,但这种方法可能引起共同方法偏差。为提升数据的可靠性和有效性,未来的研究应采用多元化的数据收集策略。此外,样本地理分布的集中性可能限制了研究结论的普遍性,后续研究应扩大样本的地理覆盖范围,包括不同经济发展水平的地区,以减少抽样误差并增强结论的广泛适用性。虽然本研究基于自我决定理论和主动动机模型,探讨了创新自我效能感和情绪调节策略,但未来的研究应进一步扩展理论的应用,考察员工创新角色认同、主动行为和工作重塑等心理变量的中介作用,以深化对企业新生代员工的创新行为影响因素的理解。

参考文献参考文献:

[1] 王石磊,彭正龙. 新员工反馈寻求行为对其创新行为的影响研究[J]. 管理评论,2013, 25(12): 156-164.

[2] THOMAS J P, WHITMAN D S, VISWESVARAN C. Employee proactivity in organizations: a comparative meta-analysis of emergent proactive constructs[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2010, 83(2): 275-300.

[3] 高璐. 企业数字化转型对员工主动变革行为的影响研究[J]. 科技创业月刊,2024, 37(1): 84-90.

[4] 董雅楠,江静,谷慧敏,等. 领导待我有异,我待顾客有别:差异化授权领导与员工主动服务绩效关系探析[J]. 管理评论,2022, 34(7): 211-223.

[5] DECI E L, RYAN R M. The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior[J]. Psychological Inquiry, 2000, 11(4): 227-268.

[6] VALLERAND R J. The psychology of passion: a dualistic model[M]. New York: Oxford University Press, 2015.

[7] RAU B L, HYLAND M M. The new generation of young workers: attracting and retaining millennials[J]. Human Resource Planning, 2022, 30(2): 34-41.

[8] 郝旭光. 平台型领导:自达达人[J]. 北大商业评论,2014(9): 92-99, 22.

[9] 郝旭光. 平台型领导:一种新的领导类型[J]. 中国人力资源开发,2016(4): 6-11.

[10] 郝旭光,张嘉祺,雷卓群,等. 平台型领导:多维度结构、测量与创新行为影响验证[J]. 管理世界,2021,37(1):186-199,216,12.

[11] MARTIN C A, TULGAN B. Managing generation Y[M]. Massachusetts:HRD Press, 2001.

[12] SCOTT S G, BRUCE R A. Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace[J]. Academy of Management Journal, 1994, 37(3): 580-607.

[13] TIERNEEY P, FARMER S M. Creative self-efficacy: Its potential antecedents and relationship to creative performance[J]. Academy of Management Journal, 2002, 45(6): 1137-1148.

[14] AMABILE T M. The social psychology of creativity: a componential conceptualization[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1983, 45(2): 357-376.

[15] STERNBERG R J, LUBART T I. Investing in creativity[J]. American Psychologist, 1996, 51(7): 677-688.

[16] SHALLEY C E, ZHOU J, OLDHAM G R. The effects of personal and contextual characteristics on creativity: where should we go from here?[J]. Journal of Management, 2004, 30(6): 933-958.

[17] 李玲,陶厚永,宋浩. 平台型领导对员工主动创新行为的跨层次影响[J]. 科技进步与对策,2022, 39(13): 132-140.

[18] 黄敏儿,郭德俊. 情绪调节的实质[J]. 心理科学,2000(1): 109-110.

[19] HOCHSCHILD A R. The managed heart: commercialization of human feeling[M]. California:University of California Press,1985.

[20] FREDRICKSON B L. The role of positive emotions in positive psychology: the broaden-and-build theory of positive emotions[J]. The American Psychologist, 2001, 56(3): 218-226.

[21] JOHN O P, GROSS J J. Individual differences in emotion regulation[M]//Gross J J, Handbook of Emotion Regulation. New York:The Guilford Press,2022:351-372.

[22] GROSS J J. Antecedent- and response-focused emotion regulation: divergent consequences for experience and expression[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1998, 74(1): 224-237.

[23] AMABILE T M, CONTI R, COON H, et al. Assessing the work environment for creativity[J]. The Academy of Management Journal, 1996, 39(5): 1154-1184.

[24] TETT R P, BURNETT D D. A personality trait-based interactionist model of job performance[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(3): 500-517.

[25] OLDHAM G R, CUMMINGS A. Employee creativity: personal and contextual factors at work[J]. The Academy of Management Journal, 1996, 39(3): 607-634.

[26] ANDERSON N, DE-DREU C K W, NIJSTAD B A. The routinization of innovation research: a constructively critical review of the state-of-the-science[J]. Journal of Organizational Behavior, 2004, 25(2): 147-173.

[27] 王学娟. 员工—顾客价值共创对服务创新影响的跨层次研究[D]. 长春:吉林大学,2020.

[28] 杨晶照,杨东涛,赵顺娣,等. “我是”、“我能”、“我愿”:员工创新心理因素与员工创新的关系研究[J]. 科学学与科学技术管理,2011, 32(4): 165-172.

[29] POPA S, SOTO-ACOSTA P, MARTINEZ-CONESA I. Antecedents, moderators, and outcomes of innovation climate and open innovation: an empirical study in SMEs[J]. Technological Forecasting amp; Social Change, 2017, 118: 134-142.

[30] KLEYSEN F R, STREET C T. Toward a multi-dimensional measure of individual innovative behavior[J]. Journal of Intellectual Capital, 2001, 2(3): 284-296.

[31] 卢小君,张国梁. 工作动机对个人创新行为的影响研究[J]. 软科学,2007(6): 124-127.

[32] PREACHER K J, RUCKER D D, HAYES A F. Addressing moderated mediation hypotheses: theory, methods, and prescriptions[J]. Multivariate Behavioral Research, 2007, 42(1): 185-227.

(责任编辑:周 媛)