绿色技术创新、气候变化风险与企业韧性

2025-02-21向菱芷

摘 要:复杂多变的外部气候环境给企业带来了多种挑战,企业韧性成为应对气候风险的重要特质之一。利用2007-2022年中国A股上市公司年报数据,使用文本分析法测度了企业层面的气候风险水平,并实证分析了气候变化风险对企业韧性的影响。通过分析发现,气候变化风险显著促进企业韧性的提升;机制研究发现,绿色技术创新在气候变化风险促进企业韧性的过程中起到了部分中介效应。此外,相较于高碳企业,气候风险对企业韧性的促进作用在低碳企业中更明显;相较于国有企业,气候风险仅在非国有企业中表现出促进作用。因此,加强绿色技术创新、坚持低碳发展成为企业应对气候变化风险、提升韧性的重要途径。

关键词:气候变化;企业韧性;绿色技术创新; 低碳发展;文本分析

中图分类号:F275.5

文献标识码:A

DOI:10.3969/j.issn.1672-2272.202409047

英文标题

Climate Change Risk, Green Technology Innovation and Corporate Resilience

Xiang Lingzhi

(School of Management,Hefei University of Technology, Hefei 230009, China)

英文摘要Abstract:The complex and changeable external climate environment has brought many challenges to enterprises, and enterprise resilience has become one of the important characteristics to cope with climate risks. Based on the annual reports of China’s A-share listed companies from 2007 to 2022, this paper uses text analysis to measure the level of climate risk at the enterprise level, and studies the impact of climate change risk on enterprise resilience. The results show that: Climate change risk significantly promotes the improvement of enterprise resilience; The mechanism study found that green technology innovation played a partial mediating effect in the process of climate change risk promoting enterprise resilience. Further research found that compared with high-carbon enterprises, the promoting effect of climate risk on enterprise resilience is more obvious in low-carbon enterprises, while compared with state-owned enterprises, climate risk only shows a promoting effect in non-state-owned enterprises. Therefore, strengthening green technology innovation and adhering to low-carbon development have become an important way for enterprises to cope with climate change risks and improve resilience.

英文关键词Key Words:Climate Change; Enterprise Resilience; Green Technology Innovation; Low-Carbon Development; Text Analysis

0 引言

人类工业化进程加速导致温室气体排放逐年增加,全球变暖随之加剧,极端天气也愈加频繁,如何应对气候风险成为各界关注的热点话题。联合国政府间气候变化专门委员会发布的第六次评估报告表明,气候风险及其预估带来的不利影响与相关损失将随着全球变暖的加剧而升级。2023年7月,美国怡安保险集团发布的报告显示,仅2023年上半年,地震和严重风暴等自然灾害在全球造成的经济损失或达1 940亿美元。为减少极端气候事件带来的损失,积极采取措施稳定气候已迫在眉睫。为应对此类气候风险,我国早在2020年明确提出“双碳”目标,并在2022年提出的《中国落实国家自主贡献目标进展报告(2022)》中将绿色低碳发展作为国民经济社会发展规划的重要组成部分。党的二十大报告提出,“要协同推进降碳、减污、扩绿、增长”“积极稳妥推进碳达峰碳中和”“积极参与应对气候变化全球治理”。各项政策与监管措施的出台促进了绿色创新技术的研发,推动了企业进行低碳化转型,因此企业抵御风险的能力得以提升。

在企业层面,气候变化带来的风险影响着企业的生产经营甚至生存发展,有的企业因此遭受巨大打击,而有的企业却能够消化风险,是什么让企业抗风险能力出现差异?企业韧性是其原因之一。企业韧性是企业在遭遇环境变化时的承载力与学习能力,具有韧性的企业不仅能够系统性地承载冲击,存活下来,还能逐渐适应并学习调整,反超逆境前的状态,达到更有效的运营,从而构建更好的企业韧性,实现韧性的迭代。因此,韧性是企业对抗风险、生存发展的重要因素和关键特质之一,是企业管理学术界的重要主题。已有文献提供了很多宝贵的研究经验与结论。从企业内部的视角,张蔼容和胡珑瑛[1]基于资源配置的中介作用探究了数字化转型对企业韧性的提升作用。从企业外部的视角,学者们大多以案例研究的方式探讨宏观环境对企业韧性的影响,宋耘等[2]采用案例研究方法,探讨了在逆全球化情境下遭受美国制裁的华为公司的韧性形成机制。在21世纪的今天,气候风险已成为人类面临的重大挑战之一,其将如何影响企业韧性,以何种机制影响企业韧性,是亟待讨论的重要问题。因此,本文选取中国A股上市公司2007-2022年的企业年报作为研究对象,讨论企业层面的气候风险对企业韧性的影响,以期在这一重要问题上作出部分研究贡献,为企业的发展管理提供理论经验。

本文可能的边际贡献主要体现在以下两个方面:第一,已有文献在研究宏观环境对企业韧性的影响时,大多采用案例研究方法分析环境变化如何使企业韧性演化,而本文采取实证分析方法,客观、量化地研究了气候变化风险对于企业韧性的影响,试图得出更普遍性的规律或趋势。第二,研究了气候风险对企业韧性影响的传导机制,并分析了不同行业、不同产权性质异质性因素,为不同的企业对抗气候风险、提升企业韧性提供了理论经验。第三,鼓励企业大力进行绿色技术创新,致力于开发可持续的生产经营模式,实现绿色、低碳、高质量发展。

1 文献综述

气候变化将对企业产生方方面面的影响,而这些影响是企业韧性不断发展迭代的前因之一。因此,文献综述从以下两个方面展开:①气候变化对企业的影响;②企业韧性的前因和迭代过程。

1.1 气候变化对企业的影响

气候变化对企业经营活动的影响是复杂的,已有的研究把气候变化带来的风险主要分为物理风险和转型风险。物理风险是指由气候变化造成的极端或异常天气事件直接对企业生产经营活动造成负面影响的风险,例如洪水、冰雪灾害、飓风等对企业的生产设备造成直接损害[3]或导致人力资本水平的降低[4]。转型风险是指低碳政策、政府监管、技术革新、消费者偏好等因素导致企业发生损失的风险,例如碳税和碳排放权政策使企业需要负担相关成本。气候物理风险和转型风险的共同作用带来了更广泛的经济后果。在评估企业价值时,投资者倾向于纳入碳风险评估维度,普遍将高碳排放企业视为承载更高潜在风险与额外成本负担的实体。因此相较于低碳排放的同行,高碳企业往往展现出较低的股票回报率[5]。杜剑等[6]也得出了相似的结论,即气候风险会使企业的权益融资成本升高。高睿等[7]发现气候变化通过增加失业率、降低企业产出、引起政府部门收支失衡进而引发金融风险。在VUCA条件下[8],李平和竺家哲[9]将气候变化归为企业的中度逆境事件。应对气候变化需要绿色技术创新已成为人们的共识。气候变化推动了激励与规制的低碳政策以及绿色计划的出台,促进了绿色技术的创新[10]。

1.2 企业韧性的前因和迭代过程

危机事件是企业韧性的重要影响因素[11]。按其影响严重程度可以分为轻度危机、中度危机、重度危机。轻度危机是指逐渐累积的微小问题,如组织内部的可靠性风险[12]。中度危机是指组织内部的意外事件和组织环境的渐进式变化,如产品召回等负面事件[11]、各类丑闻[13]、气候的逐渐变化[14]。重度危机是指突发的对组织具有重大威胁的事件,如极端气候事件[15]、经济危机等。

韧性会随着时间的推移而不断发展。在面对困境时,有韧性的企业不仅具备对危机的承载力,还能够在危机中学习、吸取经验,通过学习发展甚至能够超越遭遇冲击前的企业状况[12]。也就是说,具备韧性的企业并非静态承受环境的颠覆性变化,而是与环境互为主体,利用自身的资源与环境互动。企业韧性是动态的、不断发展演化的,它在逆境中不断循环往复、螺旋上升,具有迭代性[16]。而针对韧性具体的演化迭代过程,学者们尚未达成一致意见。褚晓波和高闯[17]深入剖析了组织韧性在历经破坏性事件冲击后的演进过程, 将其细化为4个关键阶段:快速生长、稳定守恒、释放和重组。这一过程不仅体现了组织韧性的动态特性,更展现出一种螺旋上升式的发展模式,强调了组织在逆境中持续增强与不断适应的能力。Darkow[18]则将其分为冲击前、面对冲击和反弹3个阶段,该模型认为韧性是在经历破坏性事件后,使组织不仅能够有效抵御风险,还能提升向新稳定状态过渡与适应的能力。尽管对于“组织韧性是如何进行演化与发展的”尚未有统一的结论,但其过程阶段具有动态性、迭代性、往复循环和螺旋上升的发展特征是学者们普遍认同的。

2 理论基础

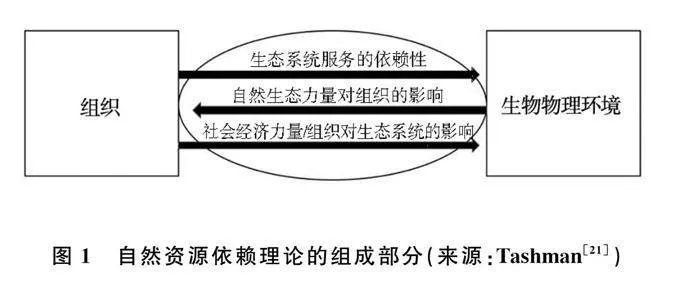

自然资源依赖理论(Natural Resource Dependence Theory,NRDT)认为组织是一个开放的系统,不断地与环境交换材料和信息[19],包括“世界上任何对组织的活动或结果有影响的事件” [20]。

该理论是由Tashman[21]从资源依赖理论拓展而来,它进一步假定,组织的生存依赖于这种与外部环境的交易,用以接收所需资源。而气候变化既是自然环境的固有组成部分,也是引起自然环境变化的因素。

Tashman选择将资源依赖理论概念进一步发展为自然资源依赖理论,提出生物物理环境也是环境构成不可或缺的一环。他认为,不仅仅是人类,广泛意义上的所有组织体系,均在不同程度上依赖于空气、清洁水源、能源供应、适宜的生态气候及其他自然资源,因为自然资源和其衍生的生态系统是所有实物资产的原材料来源。在自然资源依赖理论框架内,组织与生物物理环境被视为两大核心要素(图1)。此外,该理论还引入了生态系统嵌入性的概念,揭示了组织不仅是社会系统的组成部分,还深刻嵌入生物物理环境并受到其影响与制约。与资源依赖理论相比,自然资源依赖理论代表了“组织和生态系统相互影响的一个函数,而不是组织间的相互依赖”。

3 研究假设

3.1 气候变化与企业韧性

根据自然资源依赖理论,组织的运作依赖于气候环境,气候环境发生变化势必会影响组织的生存发展。而气候变化对企业的影响是复杂的,已有研究把气候变化带来的风险主要分为物理风险和转型风险[22]。一方面,飓风、洪水、暴雨等极端天气带来的物理风险,对企业的固定资产、供应链等生产性物资造成了直接损失[3];另一方面,气候变化也间接为企业带来了转型风险。比如,为治理气候问题提出的低碳经济政策对企业提出了低碳转型要求[23],投资者的低碳偏好也影响着企业的融资成本[6]。气候变化风险为企业带来了逆境,但逆境的挑战是否会使企业更加具有韧性?

企业韧性是一个情境性概念,逆境情境是讨论组织韧性的前提,也是影响组织韧性的关键因素[11]。气候变化是企业外部环境中持续性、渐进式的风险,其影响着企业的多个方面,对企业来说是中度逆境情境[9],将会对企业韧性产生影响。而企业韧性作为组织与环境互动的结果,具有动态和反复迭代的特征[9]。在气候变化这类逆境事件下,具有韧性的企业能够识别危机,自我激发学习创造力和内在潜力,进行创新研发,从极端事件或灾难中恢复,甚至进入更好的状态[12],在反弹之后继续反超,实现组织的转型升级与企业韧性的螺旋式上升发展[17]。由此提出以下假设:

H1:气候变化会促进企业韧性提升。

3.2 绿色技术创新的中介作用

在应对气候风险的过程中,企业将绿色创新视作一种有效的战略手段[24]。通过发展绿色创新技术,企业能够实现低碳可持续化发展,降低对自然环境的依赖,从而减轻气候环境变化带来的影响。此外,伴随着全球变暖与气候变化,政策也向低碳减排倾斜。在一些激励政策中,企业可以获得绿色技术创新的税收减免、补贴等,一定程度上缓解了企业进行绿色研发的融资约束,能够释放其绿色创新的潜力[23]。而在约束政策中,如碳排放权交易政策限制了企业的碳排放量,由此产生的碳排放成本将倒逼企业进行绿色技术创新[25]。

技术创新能够提升企业韧性[26]。在环境变化时,技术创新加速了企业产品与服务的更新迭代,为企业塑造了独特竞争优势,支撑其在危机中度过难关。此外,新技术的研发可以帮助企业重塑适宜当下环境的商业模式,重组转型,将危机转化为机会[27],从而实现企业整体能力的跨越式提升[28]。从资源配置角度,吴晓波和冯潇雅[29]提出,企业可以通过技术革新,整合优化冗余资源,提高企业防御风险的能力,从而增强企业韧性[30]。因此,本文提出以下假设:

H2:气候变化通过促进绿色技术创新,从而强化企业韧性。

4 研究设计

4.1 数据来源

本文选择 2007-2022年中国A股上市企业的数据为研究对象,剔除金融类企业、ST和*ST的企业以及数据缺失严重的样本企业,最终得到39 972个样本企业。相关数据来自企业年报、国泰安数据库(CSMAR)、CNRDS数据库。

4.2 变量测量

4.2.1 解释变量

本文的解释变量为气候变化风险(Risk)。气候变化风险是一个复杂的综合性概念,其指标包括二氧化碳浓度、温度、降水量、湿度、极端天气等。刘波等[31]使用标准化年均气温的绝对值来衡量气候风险。张辰等[32]提出可以利用极端气温和气旋灾害等气候变量建模测量气候风险。然而,这些方法并未涵盖气候变化风险的所有方面,也不能完全反映企业所面临的气候风险。因此,有学者从企业通过正式渠道披露的信息中提取气候风险的有关词句,以此来构建气候风险指标。例如,Sautner等[33]使用高管人员电话会议中有关气候风险的信息来测量气候风险。

为了更好测量中国情境下企业所面临的气候风险,本文参考杜剑等[6]的做法,使用文本分析方法从年报中提取气候风险。根据杜剑等[6]确定的气候风险种子词集,提取出企业年报中所包含的气候风险相关词汇,再除以总词数,得到气候层面的气候变化风险指标(Risk)。

4.2.2 被解释变量

本文的被解释变量是企业韧性。企业韧性是多维度、跨层次的潜在特质,不能被直接观测。由于其内涵的复杂性,目前尚未形成统一的测量方法。迄今为止,组织韧性的测量方法主要分为两类。第一类是直接测量,即通过调查问卷或测量量表的方法直接度量企业的韧性水平[34]。第二类是间接测量,具有韧性的企业通常有统一的特质,如较低的财务波动性和较高的长期绩效增长。通过测量这些可被直接观测的特质,可以间接度量企业韧性水平。

考虑到数据的公开性,本文采取第二类测量方法。借鉴Ortiz等[35]提出的方法,具有韧性的企业通常具有较低的财务波动性和较高的长期绩效增长,可以通过度量这两个指标间接测量企业韧性。财务波动性采用股票回报波动性衡量,具体采用1年内各月份股票收益的标准差计算。鉴于累计增长比逐年增长更能反映企业长期发展趋势与潜力,企业的长期绩效增长采用3年内累计销售收入增长额测量。最后用熵权法计算出综合指标企业韧性(Score)。

4.2.3 中介变量

本文的中介变量为企业绿色技术创新(EnvrPat)。参考徐佳和崔静波[36]、王馨等[37]的测量方式,采用企业绿色专利申请数据来衡量企业绿色技术创新水平的高低。使用中国研究数据服务平台(CNRDS)收集了所有A股上市公司的发明专利和实用新型专利的专利分类号信息,并将其与2010年世界知识产权组织(WIPO)发布的“国际专利分类绿色清单”进行了匹配。基于这一匹配结果,将上市公司的专利分为两类:绿色专利(包括绿色发明专利和绿色实用新型专利)和非绿色专利(包括非绿色发明专利和非绿色实用新型专利)。然后,将绿色发明专利申请数量和绿色实用新型专利申请数量加总得到绿色创新专利总量,再对其进行取对数处理,得到绿色技术创新的衡量指标(EnvrPat)。

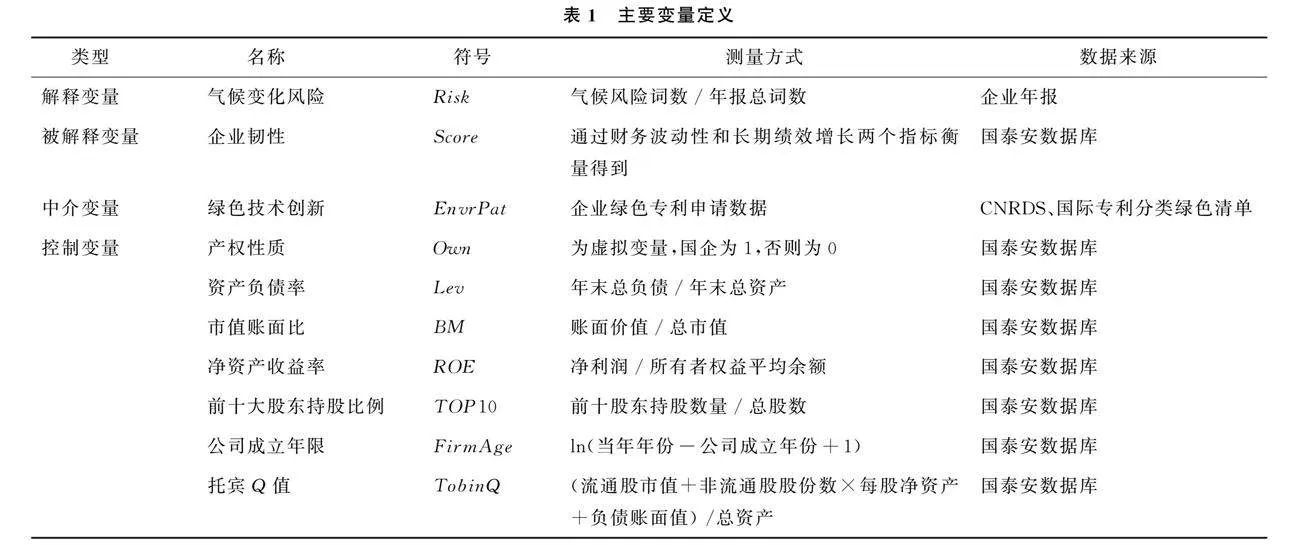

4.2.4 控制变量

参考现有相关研究[1],如表1所示,本文控制了一些可能影响气候变化与企业韧性关系的其他变量,具体包括产权性质(Own)、资产负债率(Lev)、市值账面比(BM)、净资产收益率(ROE)、前十大股东持股(Top10)、公司成立年限(Firmage)、托宾 Q 值(TobinQ)。除此之外,本文还控制了年度和行业的固定效应。

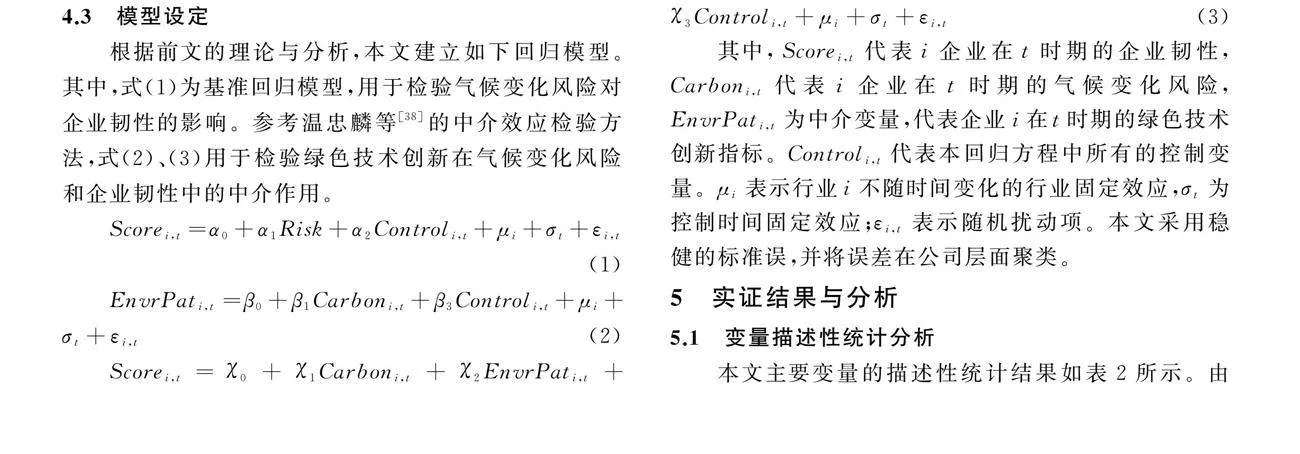

4.3 模型设定

根据前文的理论与分析,本文建立如下回归模型。其中,式(1)为基准回归模型,用于检验气候变化风险对企业韧性的影响。参考温忠麟等[38]的中介效应检验方法,式(2)、(3)用于检验绿色技术创新在气候变化风险和企业韧性中的中介作用。

Scorei,t=α0+α1Risk+α2Controli,t+μi+σt+εi,t (1)

EnvrPati,t=β0+β1Carboni,t+β3Controli,t+μi+σt+εi,t (2)

Scorei,t=χ0+χ1Carboni,t+χ2EnvrPati,t+χ3Controli,t+μi+σt+εi,t (3)

其中,Scorei,t代表i企业在t时期的企业韧性,Carboni,t代表i企业在t时期的气候变化风险,EnvrPati,t为中介变量,代表企业i在t时期的绿色技术创新指标。Controli,t代表本回归方程中所有的控制变量。μi表示行业i不随时间变化的行业固定效应,σt为控制时间固定效应;εi,t表示随机扰动项。本文采用稳健的标准误,并将误差在公司层面聚类。

5 实证结果与分析

5.1 变量描述性统计分析

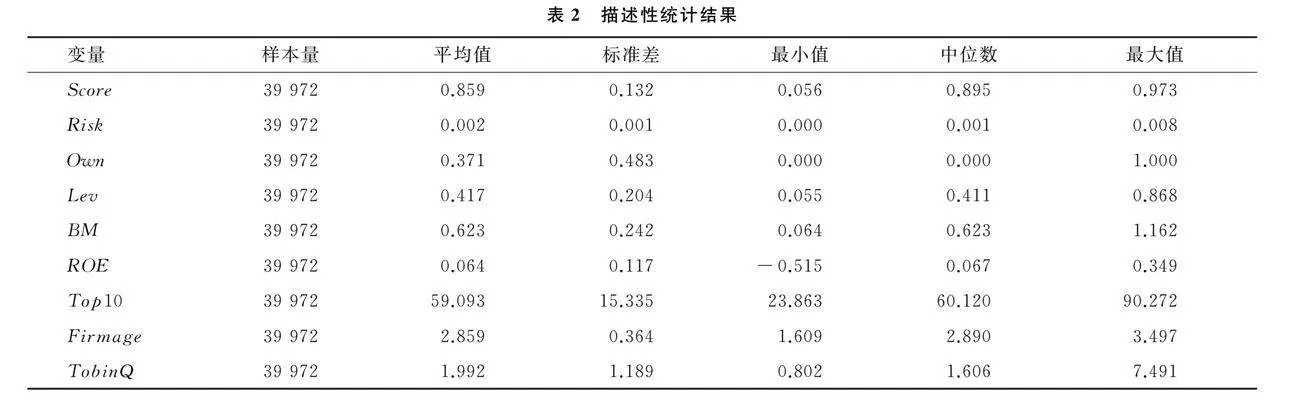

本文主要变量的描述性统计结果如表2所示。由表2可知,主要解释变量气候变化风险的最大值和最小值分别为0.008和0.000,平均值为0.002,说明企业普遍面临气候风险,但其风险高低不同。被解释变量企业韧性的标准差为0.132,极差为0.917,说明不同企业的韧性表现具有差异性。其余控制变量与现有文献统计特征大致相符。

5.2 主效应检验

利用式(1),本文对假设H1进行验证,检验气候变化对于企业韧性的影响,回归结果如表3所示。表3列(1)为不加入控制变量的回归结果。列(2)为加入控制变量的回归结果,其中,企业韧性对气候变化风险的回归系数是1.436,在1%水平下显著,说明气候变化风险与企业韧性显著正相关,验证了假设H1。

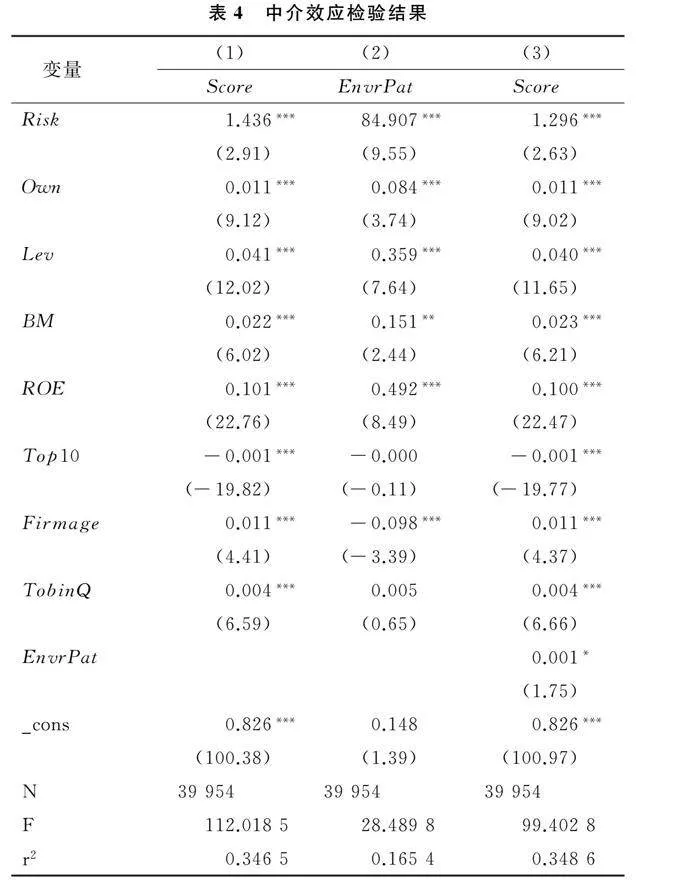

5.3 中介效应检验

为从企业绿色技术创新角度,研究气候变化风险对企业韧性的影响机制,本文对式(2)、(3)进行回归。回归结果如表4所示,表4列(1)的回归结果表明,当被解释变量为企业韧性时,企业韧性的系数(1.436)在1%水平下显著为正,说明气候变化风险能够显著增强企业韧性。列(2)的回归结果表明,当被解释变量为企业绿色技术创新时,其系数(84.907)同样在1%水平下显著为正,说明气候变化风险能够显著提升企业的绿色技术创新水平。列(3)中企业韧性的系数在1%水平上显著为正,绿色技术创新的系数在10%水平上显著为正。以上结果表明,绿色技术创新在气候变化风险与企业韧性的关系中存在部分中介作用,即气候变化风险会促进企业进行绿色技术的创新与研发,而创新技术水平是企业韧性的重要影响因素,因此绿色技术创新水平的提升能够增强企业韧性。假设H2得到验证。

5.4 稳健性检验

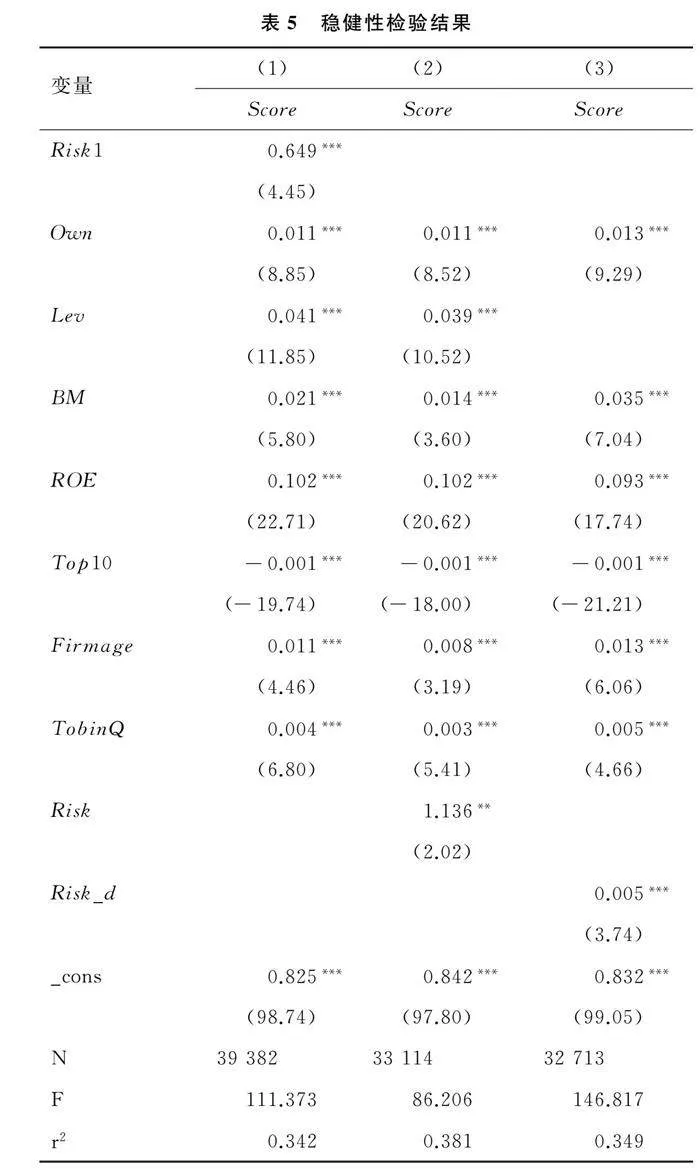

前文的基准回归结果表明,气候变化风险对企业韧性具有显著的促进作用。为了提高结果的稳健性,本文采用替换解释变量的度量指标、更换回归样本区间和倾向得分匹配法对回归结果进行稳健性检验。

5.4.1 更换被解释变量企业韧性的度量指标

本文采用管理层分析与讨论中有关气候风险的词频率来衡量企业层面的气候风险,具体做法为:从管理层分析与讨论中提取出气候风险相关词,再除以管理层分析与讨论总词数,得到气候风险指标。回归结果如表5列(1)所示,气候风险在1%水平显著正向促进企业韧性,与前文的结果一致。

5.4.2 更换回归样本区间

2019年和2020年,新冠肺炎疫情给企业带来了巨大的环境不确定风险。为排除此部分影响,提升回归结果的稳健性,本文剔除2019年和2020年的样本,重新对式(1)进行回归。回归结果如表5列(2)所示,剔除了2019年和2020年后,气候变化风险在5%水平显著促进了企业韧性的提升,进一步支持了前文的结论。

5.4.3 倾向得分匹配

为了减少内生性对结果的影响,本文采用倾向得分匹配进行检验。具体做法是:首先对气候变化风险取平均数,当气候变化风险大于平均数时取1,小于平均数时取0 ,由此得到气候变化风险的虚拟变量形式。其次,根据企业产权性质、市值账面比、净资产收益率、托宾Q值、公司成立年限、前十大股东持股比例这些公司特征变量,通过 Logit 模型对样本企业进行打分。再次,采用一对三的最近邻匹配法进行样本匹配。最后对匹配后的样本进行式(1)的回归。

一对三最近邻匹配法匹配后的ATT值在1%的水平下显著(t值为12.02) ,说明处理了样本自选择问题以后,差异依然显著。平衡性检验结果显示,匹配后所有变量的标准化偏差均小于10%。表5列(3)为匹配后的回归结果,结果表明气候风险在1%的水平下显著促进企业韧性的提升,再次支持了前文的结论。

6 异质性分析

6.1 行业异质性分析

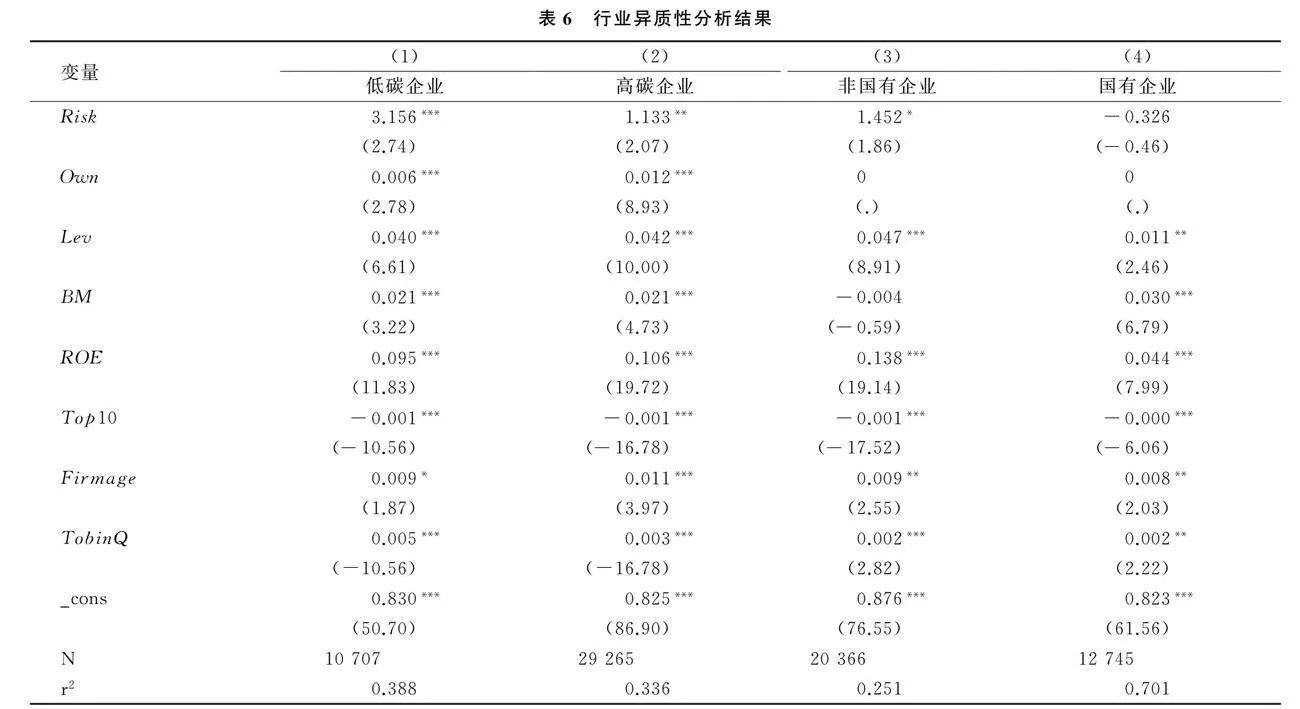

为了进一步探究气候变化对于企业韧性的影响是否存在差异,本文将企业所属行业分为高碳行业和低碳行业,并进行异质性分析。借鉴闫海洲等[39]对高碳行业和低碳行业的定义,本文将采矿业,制造业,电力、热力、燃气、水生产和供应业,建筑业,交通运输、仓储、邮政业归类为高碳排放行业,除此之外则为非高碳行业。回归结果如表6所示,表6列(1)为低碳行业,列(2)为高碳行业,二者组间差异已通过费舍尔检验。由结果可知,在两个样本中,气候风险均对企业韧性具有显著的促进作用,但对于低碳行业企业的正向影响比高碳行业企业更明显。

6.2 产权性质异质性分析

国有企业聚集度较高的行业主要包括电力、机械、基础化工、房地产以及交通运输等领域;而在新能源、医药、电子以及计算机等行业,非国有企业的聚集度则更为显著。即国有企业中属于传统行业的企业占比较高,在非国有企业中属于科技类等的新兴行业的企业较多。国有企业采用的生产经营模式较为传统,因其稳定性较强,往往在转型升级方面行动相对迟缓。相反,非国有企业展现出更高的经济活力和市场敏锐度,其转型过程更具前瞻性且执行迅速。因此,在面临气候风险时,相较于国有企业,非国有企业能更好地适应气候环境的改变,发展出更好的企业韧性。为了探究气候风险对不同产权性质企业韧性的影响差异,本文将总体样本划分为国有企业组和非国有企业组,并分别进行回归分析。回归结果如表6所示,列(3)为非国有企业,列(4)为国有企业,二者组间差异已通过费舍尔检验。回归结果表明,气候风险仅对非国有企业的韧性具有促进作用。

7 结论与启示

7.1 研究结论

本文以2007-2022年中国沪深 A 股上市企业为研究对象,探究气候变化风险的经济作用,具体聚焦于其对企业韧性的影响。研究发现,气候变化风险能够显著促进企业韧性的发展与迭代、提升企业韧性,此结论在一系列的稳健性检验后依然成立。机制研究发现,气候变化风险的发生促进了企业进行绿色技术的研发与创新,而更多新技术的研发能够显著提升企业韧性。异质性分析发现,气候风险对于企业韧性的促进作用,在低碳企业中比在高碳企业中更明显。在国有企业与非国有企业中,气候风险仅对非国有企业的韧性具有促进作用。

7.2 管理启示

基于以上研究结论,为了更好地提升绿色技术创新创业水平、塑造低碳产业结构,以此应对气候变化风险、提升企业韧性,本文提出如下的管理建议。

企业应当强化其绿色创新能力。首先,可以制定一个总体的绿色创新战略,并结合企业的核心竞争力和市场需求,确保战略的有效性和可实施性。其次,企业可以制定具体的创新措施:建立创新团队,同时为创新人员提供良好的创新环境和资源支持,激发其创新的活力和潜力;积极与国内外绿色技术企业开展合作,引进优秀的绿色技术,快速提高绿色技术水平;与高校、科研院所等建立合作关系,共同开展绿色创新项目。同时,企业应该争取政府对于绿色创新的财政补贴与免税优惠,为绿色创新创造一个更宽松的金融环境。

企业应当注重发展低碳经济,节能减排,树立环境保护意识,共同致力于改善气候环境。企业可以更多使用可再生能源,如太阳能、风能等替代传统的化石燃料,此举不仅能减少温室气体排放,还能降低对环境中有限资源的依赖,提高企业韧性,更好地抵御气候变化风险。同时,企业可以改进设备和工艺,节约资源和提高能源效率,塑造低碳经济生产链,在保护环境的同时还能节约成本。

参考文献参考文献:

[1] 张蔼容,胡珑瑛. 数字化转型能促进企业韧性提升吗?——资源配置的中介作用 [J].研究与发展管理,2023,35(5):1-15.

[2] 宋耘,王婕,陈浩泽. 逆全球化情境下企业的组织韧性形成机制——基于华为公司的案例研究[J].外国经济与管理,2021, 43(5):3-19.

[3] KOUSKY C, COOKE R. Explaining thefailure to insure catastrophic risks[J]. The Geneva Papers on Risk amp; Insurance Issues amp; Practice, 2012, 37(2):206-227.

[4] FANKHAUSER S, TOL R S J. On climate change and economic growth[J]. Resource and Energy Economics, 2005, 27:1-17.

[5] BOLTON P, KACPERCZYK M. Do investors care about carbon risk?[J].Journal of Financial Economics, 2021,142(2):517-549.

[6] 杜剑,徐筱彧,杨杨. 气候风险影响权益资本成本吗?——来自中国上市公司年报文本分析的经验证据[J].金融评论,2023, 15(3):19-46,125.

[7] 高睿,王营,曹廷求. 气候变化与宏观金融风险——来自全球58个代表性国家的证据[J].南开经济研究,2022(3):3-20.

[8] 李平. VUCA条件下的组织韧性:分析框架与实践启示[J].清华管理评论,2020(6):72-83.

[9] 李平,竺家哲. 组织韧性:最新文献评述[J].外国经济与管理,2021,43(3):25-41.

[10] 杨起城,罗良文. 气候变化对绿色技术创新的影响——来自81个发展中国家的证据[J].中国软科学,2023(1):156-70.

[11] TRENTON A W, DANIEL A G, KATHLEEN M S, et al. Organizational response to adversity: fusing crisis management and resilience research streams[J]. Academy of Management Annals, 2017,11(2):733-769.

[12] LINNENLUECKE M K. Resilience in business and management research: a review of influential publications and a research agenda[J].International Journal of Management Reviews, 2017,19(1):4-30.

[13] KAHN W A, BARTON M A, FISHER C M, et al. The geography of strain: organizational resilience as a function of intergroup relations[J]. The Academy of Management Review, 2018,43(3):509-529.

[14] HUANG H H, KERSTEIN J, WANG C.The impact of climate risk on firm performance and financing choices: an international comparison[J]. Journal of International Business Studies, 2018,49:633-656.

[15] DESJARDINE M, BANSAL P, YANG Y. Bouncing back: building resilience through social and environmental practices in the context of the 2008 global financial crisis[J].Journal of Management, 2019,45(4):1434-1460.

[16] 张公一,张畅,刘思雯. 环境不确定情境下组织韧性影响路径、作用机制与应对策略研究[J].科技进步与对策,2023,40(2):20-29.

[17] 褚晓波,高闯. 国外组织韧性的研究现状:一项文献综述[J].南大商学评论,2020(4):153-181.

[18] DARKOW P M. Beyond’bouncing back’: towards an integral, capability-based understanding of organizational resilience[J].Journal of Contingencies and Crisis Management, 2019,27(2):145-156.

[19] BERGMANN A, STECHEMESSER K, GUENTHER E. Natural resource dependence theory: impacts of extreme weather events on organizations[J]. Journal of Business Research, 2016,69(4):1361-1366.

[20] PFEFFER J, SALANCIK G R. The external control of organizations: a resource dependence perspective[M]California: Stanford University Press, 2003.

[21] TASHMAN P .Corporate climate change adaptation, vulnerability and environmental performance in the United States ski resort industry[D]. Washington: The George Washington University, 2011.

[22] 陈国进,郭珺莹,赵向琴. 气候金融研究进展[J].经济学动态,2021(8):131-145.

[23] 马鸽,张韬. 低碳政策试点、绿色技术创新与企业环境绩效[J].统计与决策,2024,40(5):177-182.

[24] 温磊. 气候风险与企业绿色创新[J].云南财经大学学报,2024,40(5):69-83.

[25] 邵永杰,孙鹏. 市场型环境规制政策能否促进企业绿色技术创新?——基于碳排放权交易试点的准自然实验[J].合肥工业大学学报(社会科学版),2024,38(3):90-100.

[26] DO H, BUDHWAR P, SHIPTON H, et al. Building organizational resilience, innovation through resource-based management initiatives, organizational learning and environmental dynamism[J]. Journal of Business Research, 2022,141:808-821.

[27] BRANZEI O, THORNHILL S. From ordinary resources to extraordinary performance: environmental moderators of competitive advantage[J]. Strategic Organization, 2006,4(1):11-41.

[28] 王海花,李雅洁,龚燕燕.技术多元化、持续创新与企业韧性——双重网络的调节作用[J/OL].科技进步与对策,1-12[2024-07-25]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20240325.1823.004.html.

[29] 吴晓波,冯潇雅. VUCA情境下运营冗余对组织韧性的影响——持续创新能力的调节作用[J].系统管理学报,2022,31(6):1150-1161.

[30] 余海涛. 商贸流通企业数字化转型对组织韧性的影响:双元创新的中介作用[J].商业经济研究,2024,(2):162-165.

[31] 刘波,李芸琪,蒋银娟. 气候变化冲击下的制造业企业全要素生产率——机制分析与实证检验[J].湖南大学学报(社会科学版),2023,37(1):78-87.

[32] 张辰,廖华,曲建升,等. 气候变化的社会经济影响实证研究综述[J].北京理工大学学报(社会科学版),2023,25(3):15-25.

[33] SAUTNER Z, VAN LENT L, VILKOV G, et al. Firm-level climate change exposure[J].The Journal of Finance, 2023,78(3):1449-1498.

[34] 王勇. 组织韧性、战略能力与新创企业成长关系研究[J].中国社会科学院研究生院学报,2019(1):68-77.

[35] ORTIZ-DE-MANDOJANA N, BANSAL P. The long-term benefits of organizational resilience through sustainable business practices[J]. Strategic Management Journal, 2016,37(8):1615-1631.

[36] 徐佳,崔静波. 低碳城市和企业绿色技术创新[J].中国工业经济,2020(12):178-196.

[37] 王馨,王营. 绿色信贷政策增进绿色创新研究[J].管理世界,2021,37(6):173-188,11.

[38] 温忠麟,叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

[39] 闫海洲,陈百助.气候变化、环境规制与公司碳排放信息披露的价值[J].金融研究,2017(6):142-158.

(责任编辑:周 媛)