帝陵风景:王子云的艺术文物考察与唐陵写生

2025-02-21陈旭

摘要 20世纪40年代,王子云率“教育部艺术文物考察团”聚焦关中唐帝陵石刻,以雕塑家视角展开系统研究。考察源于晚清文物流散引发的保护意识及抗战时期民族主义对汉唐辉煌的历史重构。受欧洲博物馆经验启发,王子云将唐陵石刻置于中西雕塑比较视野,运用写生、摄影等媒介,记录陵前石雕、神道规制与陵山环境,形成兼具考古理性与美学表达的帝陵图像。其写生突破传统,融合视觉与知识重组空间,强调石刻造型与荒野景观的共生,塑造出“帝陵风景”的独特意象——既承载古物怀旧与废墟美感,亦成为民族象征,隐喻历史兴衰与现代复兴。考察成果经展览传播,凸显唐代石刻的艺术史价值,推动文物保护,并在民族危机中激活对盛唐气象的集体想象,重构了艺术、文物与历史记忆交织的文化空间。

1943年8月,“教育部艺术文物考察团”与西京筹备委员会共同开展“关中汉唐陵墓考察”。这次考察中,艺术文物考察团团长王子云留下了一系列帝陵写生,多为29×37厘米的单页,少数为长卷,均以水彩为媒介,内容大致有三类:描写陵前石雕、再现帝陵神道和营建规制、表现陵山风景及帝陵遗迹。帝陵写生不但在古代画史中缺乏绘画传统,于同时代艺术家中亦不多见。王子云缘何聚焦关中帝陵及陵前石雕?这些用笔概括、表现力极强的帝陵写生蕴含着怎样的文化意涵和审美价值?本文聚焦王子云的帝陵写生,尝试分析帝陵考察中的石刻兴趣及其历史逻辑,梳理帝陵写生与艺术文物考察实践的关联,探讨帝陵写生的表达特征与象征语义。

一、帝陵考察:艺术与文物之间的石刻

晚清以来,中国西北以其深厚的历史遗存和多元的文化脉络吸引各国探险家履地于此。这些来华旅行者调查、搜集西北古物,并将“历史中国”置于博物馆收藏所建构的全球图景之中。欧洲学界围绕中国古代雕塑的考察、收藏和展览是殖民势力全球扩张的结果,亦是汉学家不再满足于仅从中文文献研究中国,开始留心考古发现、文化史迹调查、摄影图像等丰富的研究材料,这一潮流引发国人对艺术文物流散的警觉与古物保存观念的兴起,进而推动文物踏查、保护和研究。

1940年,由教育部支持、王子云发起并任团长的“教育部艺术文物考察团”成立。艺术文物考察既具有社会教育性质,也能吸纳国立艺专等美术学校的毕业生。王子云在向教育部的呈文中写道:“利用艺专毕业而无法分配工作的一部分学生,组成一个西北艺术文物考察团,赴陕、甘、青等省区从事调查古文物艺术,并以复制、临绘等手段进行收集保存工作。”该团曾公开招聘,成员多为王子云任教杭州艺专时的学生如姚继勋、雷震、卢善群等,也有武昌艺专的毕业生何正璜等人,虽然人员变动较大,但始终以美术类人才为基础。考察团在西北四年间踏查了众多文物史迹,留下了极丰富的考察成果。

艺术文物考察团有两个考察重心——敦煌莫高窟与关中帝陵。该团考察敦煌壁画,举办“敦煌艺展”,引动了20世纪40年代敦煌美术的考察潮流。然而,更能展现王子云等人艺术文物旨趣的关中帝陵考察,却缺乏同时代的有力回应。无论是对照海外探险家还是国内考古学者,该团对陵前石刻深入而系统的调查都独树一帜:1940年考察团成行后首站便赴陕西踏查汉唐帝陵,并于1943年再度考察,持续时间较长;帝陵考察以多媒介方式采集、记录帝陵文物,并通过展览、研究形成了系统的帝陵考察经验。值得思考的是,关中帝陵为何会引起艺术文物考察团的关注?

帝陵考察缘于王子云个人对陵前石雕的兴趣,并成为考察的焦点。王子云说:“这次组成考察团来西北主要还是想看到一些我国古代雕刻艺术,特别是西汉霍去病墓上誉满欧洲的一组石雕刻,更是向往已久的。”仅1940年,他就赴霍墓三次。如他所言,这一兴趣来自欧洲学界的启示。留学欧洲期间,王子云游历了伦敦、柏林、罗马等地,在各大博物馆见到了流失海外的西北文物,于出版物上注意到霍去病墓陵前石雕,也在更宽阔的视野中认识到中国古代雕塑艺术的价值,但最关键的影响应来自伦敦“中国艺术国际展览会”的启发。

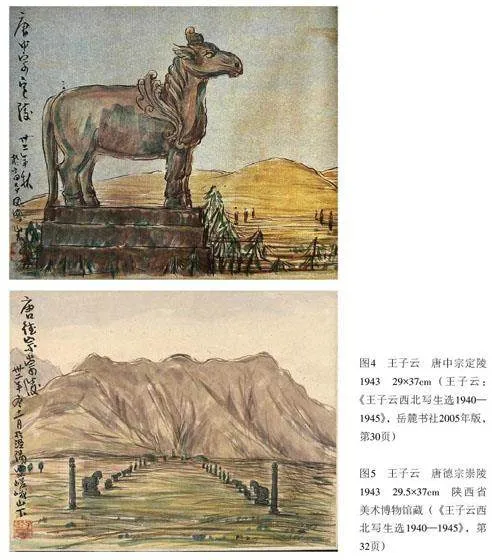

1935年伦敦中国艺展专设“晋唐雕塑”展厅,主要展陈了流失海外的中国古代雕刻经典作品(图1),如云冈石窟的北朝造像, 龙门石窟北朝佛像,天龙山北齐、唐代造像,以及“昭陵六骏”之一的《飒露紫》等。王子云与“留法学会”同学一道赴伦敦参观此展,“即对于祖国古代美术产生了热爱”,对中国古代雕塑形成了直观而深刻的认识。王子云不止一次提到这次展览,直到50年代编纂《唐代雕塑选集》时仍追溯此展。对正在法国巴黎高等美术学院学习雕塑的王子云而言,展览使他在一种艺术比较视野中审视中国古代雕塑,对东西方古典雕塑之间的异同有了相应的认识。透过这次展览,王子云也注意到全球各大博物馆对中国艺术文物、特别是雕塑的收藏兴趣,意识到中国古代雕塑被全球观众接纳,也认识到艺术文物对塑造现代中国国际形象的独特意义。

欧洲学界对中国古代雕塑的踏查和收藏激起了国人的保护意识,这也成为王子云帝陵石刻调查的重要铺垫。在此之前,顾颉刚1922年与陈万里一同到苏州甪直考察,并拍摄了保圣寺唐塑,1923年二人又考察“洛阳之伊阙、巩县之石窟寺,太原之天龙山;遂得饱览魏齐隋唐诸造像”。1929年中央研究院历史语言研究所的赵邦彦开始搜集唐以来的壁画造像,并赴云冈石窟展开调查。不过,在学者眼中,石刻雕塑仅被视作史学研究之补充材料,并聚焦于石窟佛寺,帝陵石雕则乏人问津。1925年陈万里西行敦煌时虽已注意到唐昭陵石刻,但他途经醴泉时未作实地调查。30年代梁思成讲授“中国雕塑史”课程时亦侧重佛教雕塑,他虽行迹陕西但并未对帝陵石刻展开考察。

在古物保存观念之外,唐陵石刻价值的凸显与民族历史的重构息息相关。20世纪30年代以来,由于民族危机加剧,历史中的强盛朝代及重要帝王备受推重,时人期望透过汉唐帝陵激活对现代中国命运的想象。国民政府1935年设立“民族扫墓节”,并以邵元冲为代表赴西北祭谒黄帝陵、周陵、汉武帝陵、唐太宗昭陵等。邵元冲说:“盖轩辕皇帝为中华民族之始祖,允宜首先礼祀,而周秦汉唐各朝,拓土开疆,发扬国威,殊勋伟烈,亦足为后世之矜式而应,并加遵礼也。”1937年全面抗战爆发后,国势西移,此风益盛,围绕汉唐帝陵的保护、考古等活动益见增多。古物保存与汉唐历史重构,也让帝陵文物尤其是陵前石刻得到重视。1934年中央古物保管委员会成员黄文弼、滕固赴陕西考察,滕固便注意到汉茂陵、唐昭陵石刻,黄文弼亦谈及唐陵文物、特别是陵前石刻保护的迫切性。但在艺术文物考察团之前,无论现代学人是在考古意识下研究雕塑材料,还是在西洋美术观念下审视雕塑艺术,帝陵石刻都仅为次要议题。

1943年8月,艺术文物考察团与西京筹备委员会共同开展的关中汉唐陵墓考察集中体现了王子云个人的帝陵石刻考察兴趣,也呈现了此期“内”“外”考察脉络的汇聚。此行拟“考察关中陵墓,宫城史迹,及其所附有之石刻作品,以备将来在战后作复兴计划”,实际主要“清查各陵石刻”。对陵前石刻的考察是帝陵古物保存的需要,也是对石刻美术史价值的确认,“每一陵前,均遗有巨大精美之石刻数十件,在中国古代艺术中,具有绝大价值,惟其中残毁弃置,所在多有,亟待保存”。此次考察与西京筹备委员会合作,借助石刻文物彰显古代帝王的历史功绩,重溯关中汉唐的辉煌历史。

“关中汉唐陵墓艺术展览会”是此次考察成果最直接的呈现。该展于1944年10月27日在西安举办,展期一周。其中展品均为文物采集品:石刻拓片35件(包括各类装饰图案花纹),碑刻拓片40件,摄影120件,写生图画16件,测绘平面图2件,文字记叙1册,陵墓模型2种,实物15种(包括明器及砖瓦等)。椎拓、写生、测绘与拍摄等不同媒介的考察形式,将古物从历史的绵延中截断,转化古物原本的物质性,使其文本化、图像化,从而制造出历史距离感。

多种形式的文物采集也与考察团的展览意识有关,与20世纪30年代西北科学考查团对展品的谨慎态度不同,王子云在欧洲各大博物馆的参观经验使其认识到,艺术文物展是阐扬中国文化的有效途径。1937年王子云归国的目的是希望促成中国艺术文物参加巴黎即将举办的“国际近代生活艺术与技术博览会”,以期在国际上凸显中国作为东亚文化主人的形象。尽管此愿未竟,但他的展览意识得到了延续,自1941年4月至1944年10月,艺术文物考察团共举办、参与了11次展览。关中汉唐陵墓艺术展览会的目的正是“以期阐扬汉唐二代优美之文化,并关中光荣之历史,俾增强民族之意识,与了解我国古代艺术之伟大”。这一阐扬之愿也得到了积极回应,仅27日就有七千余位观众参观。《西京日报》辟以特刊介绍,刊登了西京筹备委员会委员长张继的题词,以及西京筹备委员会秘书主任王缵绪、王子云及何正璜等人撰写的介绍文章(图2)。

尽管王子云对陵前石雕的兴趣始自霍去病墓,但该团的考察内容实为唐陵石刻,关中汉唐陵墓艺术展览会的展陈也以唐陵文物为主。其中原因极易理解,诚如王子云所说:“汉代陵墓少有雕刻物存在,有之亦是极少数例外。”展品以唐帝陵文物为主,但并无石雕原作陈列,除少量石膏模铸外,多是摄影、写生等视觉展品。其中数量最多的120件摄影,主要拍摄了陵前翁仲、石人、石马诸石雕。透过雕塑家的眼光,遗忘在荒野中的石刻雕塑被选取、辨识并赋予了美学价值。摹庐认为考察团过于关注石雕,忽略了一些更具历史性的陵墓,这恰好印证了王子云考察中的“雕塑家”意识,如其所言:“石刻是最具体,最永久,最能代表时代作风,也最能表现个性及生命力的作品。”基于此,王子云系统考察唐陵石刻,重访中国雕塑史的经典时代。

考察团采取多种考察手段和媒介,系统而深入地研究唐陵雕刻的考古学特征与艺术价值。首先,考察团善于运用不同的摄影手法记录唐陵石刻的造型、线条、动态与纹饰等艺术风格,多数选择拍摄陵前石刻的正侧影形象以呈现石刻的造型轮廓与动态,同时辅以特写记录雕像的精彩细节、纹饰元素和线刻特点,如对献陵华表基座上盘龙纹、桥陵之鸵鸟纹的拍摄。其次,考察团尝试以椎拓、摄影、写生、模铸等手段记录更具感性特征的经验:椎拓在记录石刻痕迹的同时也保留了石刻的质感及材质特征;一些摄影选择仰视角度拍摄以凸显石雕的现场观感;写生在记录上述信息的同时进一步强化造型、纹饰与图案,并补充石刻的色彩特征;考察团还计划采取石膏模铸,翻制还原圆雕造型与尺度。最后,借助测量、写生与摄影,力图呈现陵前石雕所在的具体环境以及石刻与神道、陵山间的空间尺度感,测量、测绘将具体石刻置于神道石刻的总体关系之中,单件石刻既能与历史同期石刻互为参照,也能在同一场域中彼此彰显,摄影与写生亦捕捉到石刻所在的环境以及考察者的现场观看经验。

在认识唐陵石刻的价值时,王子云自觉引入比较视野。欧洲博物馆对世界不同地区艺术品的搜集展陈使得艺术比较研究成为可能,美术史家如波西尔等人将“雕塑”这一概念引入中国美术史,促使中国古代石雕与欧洲雕塑并置于同一话语之下。王子云借助欧洲博物馆的展览、摄影图录与美术史研究形成了比较眼光,并在西北考察中较为熟练地使用了比较研究的方法。

一方面,王子云在帝陵石刻系统内展开比较,基于考察团的实地考察与多媒介的文物采集,特别是借助帝陵石刻的摄影图像,能够对位于不同空间的雕刻直接进行风格与形式的对比研究。他指出了比较的五个重点:陵前独角兽及飞马造型变化的比较、翁仲服饰形态的比较、各陵石刻数量及排列次序的比较、陵山形势及布局的比较、各陵阙基等石刻砖瓦花纹的比较。艺术文物考察团较为集中地拍摄了陵前石马、神兽石刻图像,为比较研究提供基础材料。

另一方面,王子云将帝陵石刻与欧洲雕塑进行了类比,“唐朝的作品,则以精致洗练著称,其风格相当于古希腊作品,具有活泼优美有旋律的创造,令人觉得光芒四射,有一种轻松的快感,灿烂的热情”。他进一步谈到,唐代石雕造像虽受西洋影响,但已内化于中国文化的脉络之中,“是写实,精致,洗练,富丽和有生命力,和希腊盛期的作品极相类似;而唐代陵墓美术所具有的气魄,则又超越于希腊雕刻之上”。此种比较不但为帝陵石刻建立了一个历史框架,以认识其造型风格的演变脉络,也将陵前石刻视作重要的艺术类型“雕塑”,从而在更具普世性的角度把握其艺术价值。与欧洲雕塑的比较也打破了画史的单一叙事,扩充了中国艺术的内容并丰富了中国美术史的审美维度。

梁思成对雕塑研究虽有开创之功,但对唐陵雕塑的认识有限,他认为除了昭陵外,其他陵前雕刻缺乏美术史价值。史岩《东洋美术史》论及唐陵石狮说:“不论是姿势上,手法上,实都显示出唐代特有的风格,唐代伟大的灵魂就像寄附于此似的。”不过他点到为止,未注意更多的石刻。王子云则为帝陵石刻赋予了更深刻的美术史价值。艺术文物考察团立足于系统深入的唐陵石刻调查,对唐陵石刻的风格嬗变进行了相应的探讨,《教育部艺术文物考察团西北摄影集选(第三至第四辑)》就以“汉唐陵墓雕刻”为专题进行历史化的排列,以分析陵前石刻的风格演进规律。在实地调查与资料搜集的基础上,王子云对唐陵石刻进行了艺术风格分期,将之概括为:早唐古朴浑厚、盛唐雄伟丰盛、中唐纤巧琐碎、晚唐风格全失。他还进一步谈论帝陵石刻透露出的唐代艺术风格的宏观特征:“像这种种杰构,它们庞大而精美,固已可令人敬佩;而它们最大的特点亦为后世所难及的,却是他们所秉赋的气魄神韵,为另一时代绝不能仿造伪拟的。并且这种气魄和神韵,正是我国固有艺术的精华部分。”

在艺术与文物的重叠视野中,王子云系统考察了唐陵石雕,并重访了中国雕塑史的经典时代,通过展览阐扬陵前石刻的艺术文物价值,在彰显个人兴趣的同时也回应了民族主义潮流。而在考察活动中,围绕帝陵石刻遗迹的视觉图像不但是艺术文物采集的重要一环,也将帝陵石刻转化为更易于传播的媒介,从而更好地实现古物价值的宣扬。考察团关于帝陵石刻所形成的图像主要包括摄影与写生,二者在共享考察理性经验的同时也展现出视角、侧重与取舍上的主观化差异。特别是王子云的帝陵写生,提供了一个理解帝陵考察的独特图像叙事,也是认识艺术家对景写生与风景画探索的重要例子。因此便须追问,帝陵的视觉形塑有何历史脉络,艺术与文物经验又是如何内化于王子云的帝陵写生之中的?

二、帝陵图像:知识抑或视觉

现代考古学发展过程中,图像是记录考察信息的重要手段之一。古物史迹的图像生成途径包括测绘制图、写生与摄影等。在帝陵考察中,艺术文物考察团主要采取摄影与写生两种手段,以及较简略的测绘。从文物考察立场来看,围绕帝陵古物的图像生产均是考察中形成的知识经验之外显,不过,王子云再现帝陵时的媒介与策略仍值得进一步辨析。

20世纪以来,摄影被普遍运用于文物与遗址的视觉记录之中。晚清海外探险家在西北进行考古探险时,便通过摄影记录唐帝陵形象。海外学者的唐陵摄影有两个特点:一是在考古学意识下定格单件雕塑的造型与细节,二是受文化史迹观念的启发记录名胜景观。前者以法国学者的踏查为代表,后者则为日本调查者所倚重。1907年沙畹到陕西考察,以唐陵单件石雕为对象拍摄了多件摄影,见于《华北考古记》。受其影响,1914年谢阁兰来华考察的重心放在了唐代陵墓艺术上,同样拍摄了唐陵石刻。1906年日本学者关野贞与美术史家冈仓天心同行,赴西安周边探访周秦汉唐陵墓,《支那文化史迹》中就有帝陵摄影。1907年9月底桑原骘藏考察周秦汉唐帝陵。当时任教于陕西高等学堂的足立喜六亦游览西安周边遗迹,他出版的《长安史迹考》详细介绍了唐献、昭、乾、顺、崇、端陵等,并拍摄有多件帝陵摄影。

20世纪30年代以后,国人也开始拍摄关中帝陵,但更多出于对帝王历史功绩的追怀。帝陵史迹渐与民族认同观念相接,关中帝陵图像也成为重唤古代中国辉煌记忆的视觉媒介,相关的旅行、祭谒与文化铭刻亦随之展开。如《西北揽胜》中的帝陵摄影,均是邵元冲等人在民族主义观念下祭谒与阐扬的重心。庄学本1936年拍摄的关中帝陵,亦将历史与当下之间的兴盛危机对照起来,并借《良友》进行传播。将帝陵视作文化史迹或具有民族国家象征意味的新名胜,从而展开视觉的生成,这也是艺术文物考察团文物调查的基本语境。1943年王子云还参加了黄帝陵的祭谒活动,考察团自然也关注功绩殊伟的帝陵,拍摄了包括黄帝桥陵、秦始皇陵、汉茂陵以及唐昭陵、乾陵等历史中重要帝王的陵墓,这些摄影多以陵山为拍摄对象,呈现帝陵的宏阔景象。

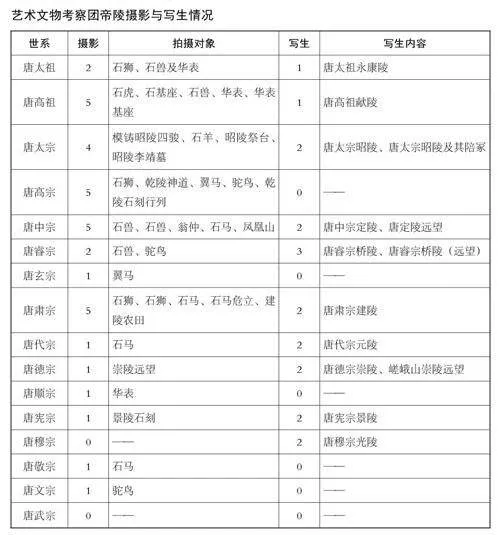

艺术文物考察团的帝陵摄影具有系统性、专门化与研究性的特点,尽可能系统而全面地考察唐代帝陵文物,未因帝王历史地位区别次重。考察团拍摄了唐十八帝陵中的大部分,定格了陵前石刻、神道与陵山环境等具体的文物信息,有观众注意到考察团“皆选择墓前翁仲石人石马诸刻,用西法摄照,蔚为大观”。考察团专注于呈现石刻的造型、材质、风格、比例、存废、位置与环境等考古学的知识经验,像《唐中宗定陵》(图3) 既凸显近景雕像,同时将石刻、神道和陵山呈现于一景。这些摄影也注意定格帝陵所在环境特征,部分照片着意展现帝陵周遭的自然地貌,如《唐肃宗建陵》前景为麦田,右侧深沟延伸到远处陵山,除农作物外植被稀疏,摄影捕捉的正是关中地貌景象。摄影是艺术文物考察团系统把握帝陵石刻艺术特征、记录石刻艺术感性经验的手段之一,而王子云的一系列帝陵写生,在系统考察经验的基础上进一步展现了画家对帝陵石刻的个人化理解。

从文物考察视野和旅行写生的角度而言,围绕关中陵山的相关写生图像都不多见,王子云系统的帝陵写生因此颇值得注意。作为考察手段的写生,在摄影术发明与普及前广泛流行。晚清来华探险家中以写生记录考察信息者如斯文·赫定,他在旅行西北时便以水彩写生展现高原地貌与山川景观。俄国奥登堡考察队成员杜金1914年有一件油画写生记录了莫高窟244窟的内景。艺术文物考察团也有不少关于西北古物的写生作品,包括龙门石窟、敦煌莫高窟、麦积山石窟等,不过帝陵写生是该团最重要的考察图像。

本文搜集到22件王子云帝陵写生,几乎包括大半关中唐帝陵及太祖永康陵等,此外还有两幅长卷《唐十八陵全景图》《唐五陵全景图》(中宗定陵、代宗元陵、顺宗丰陵、文宗章陵、懿宗简陵),更是涵盖关中唐十八帝陵,可见写生是王子云系统认识唐帝陵的重要媒介。

概括而言,帝陵写生的情况大致如下:从时间与对象来看,集中画于1943年秋冬,联合考察结束后王子云仍有写生,像《唐宣宗贞陵》和《唐肃宗建陵》就是1944年秋所作,《唐五陵全景图》《唐十八陵全景图》等也应为考察结束后综合写生经验所绘,写生范围则包括关中唐十八陵与唐太祖永康陵,其中十二陵有单幅写生;就创作形式而言,尺幅多为29×37厘米左右的水彩写生,也有少量长卷,单幅写生均题写了画题、年代和地点;写生内容包括陵前石雕、神道秩序、陵山自然景观,这三部分在写生中并非截然而分。

将写生纳入帝陵考察方式,得益于王子云的艺术家身份,也与考察中面临的挑战有关。考察之初,该团计划“拟择优模铸,并可能测绘每一陵墓之地形方位,以制成整个之关中地形模型,用以显示汉唐陵墓形势之优越,及气魄之雄伟”。实际考察中,方能意识到山陵测绘工作之难,雕塑模铸也未能依计划进行,王子云仅对摄影和椎拓成绩满意。测绘的缺环造成帝陵规制认识的局限,而模铸的缺失导致石刻造型、尺度、质感等信息记录不足。由此,写生便成为记录考察信息,以显示唐陵“形势之优越”“气魄之雄伟”的替代性手段。

在帝陵信息的记录上,写生与摄影虽有相近之处,亦有特殊性。摄影的固定视点记录的帝陵图像更为理性直观,帝陵写生虽立足于考察行动,但显然更具个人化的理解。在不少写生中王子云尝试重组帝陵的空间关系,将帝陵的宏观图景与陵前雕塑的具体形象相结合,展现出一种新的叙事策略。这一方式既体现了考察中知识经验的作用,也自然地包含着对景写生的视觉经验。

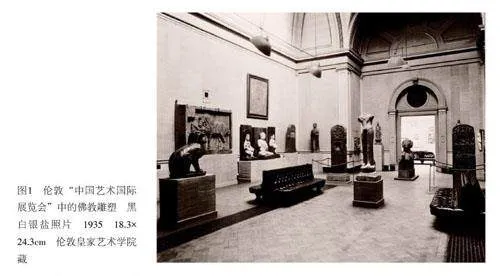

帝陵石刻既是艺术文物考察团踏查的重心,也是王子云写生的核心内容。这类作品在构图上常在前景描绘体量巨大的陵前石刻,占据画面大部,不过,王子云在凸显陵前石刻的同时也将其置于神道秩序与帝陵环境之中,以夸张的透视效果描绘神道,将景深延伸至远处陵山,《唐中宗定陵》(图4) 即是一例。

定陵是唐中宗李显位于陕西富平凤凰山的陵寝,王子云、何正璜所撰《唐陵考察日记》(以下简称《日记》) 提到:“陵前石刻主要之石兽,在其他唐陵为飞马,而定陵则为类似鹿形之巨兽,其有角,乡人亦名独角兽。此独角兽亦有两翼,形状与飞马相似,唯体积特别巨大,高达三米。”《唐中宗定陵》前景突兀着一个巨大的带翼神兽,画家以正侧影描画其形态,远景是神道石刻及凤凰山。王子云在写生中以概括的画面语言描绘了定陵石刻所处的现场感,值得注意的是,他以线条勾勒翼马的轮廓并勾画出马翼的纹饰,这并不符合眼睛所见,而是有意透过线条凸显雕塑的造型特征与装饰细节。可以说,王子云在写生中平衡着艺术文物考察的诉求与对景写生的经验。

从帝陵空间塑造的角度看,这件写生也并未完全依照眼睛所见。对照考察团拍摄的定陵前带翼独角兽(图3),两者视点基本一致,不过绘画对石刻、神道及陵山关系的概括呈现是摄影所不具备的。这种既遵从视觉经验又带有主观性的空间重组方式,应是王子云有意为之。《日记》中便将定陵写生称为“陵山全景之写生图画”,关于何为“全景写生”,王子云未作申论,但此处的定陵写生为单幅,而非长卷全景,可知这里的“全景”并不仅限于视觉经验的延展和扩充。从单幅帝陵写生来看,其均描绘陵山、石刻与神道,所谓“全景之写生”大体意在表现石刻的同时描绘其所在的神道及陵山环境,全景写生应不局限于对景写生之固定视点和单一视角,既关注石刻,也注意呈现神道、陵山的总体规制。

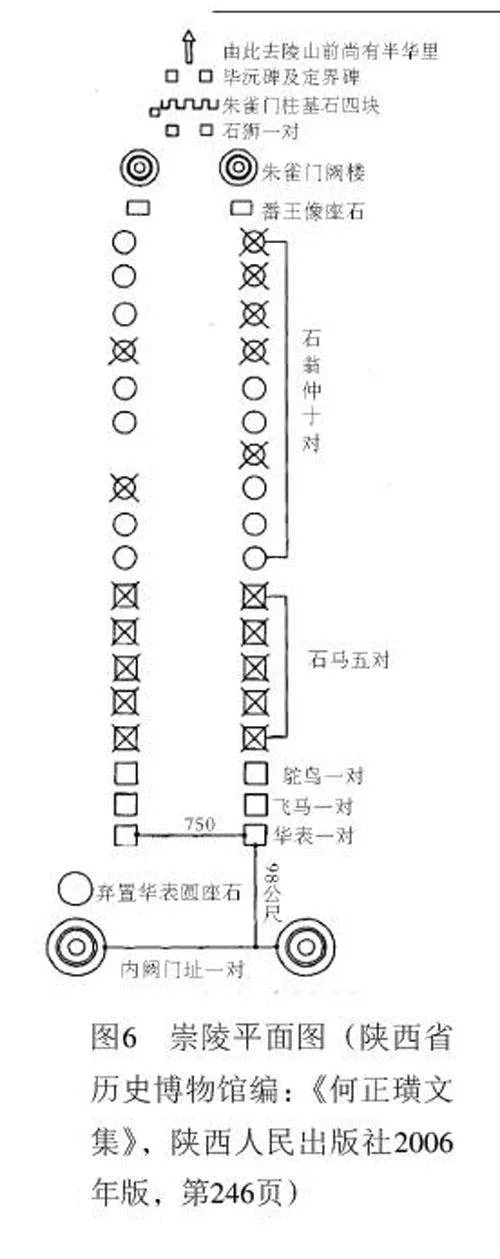

更进一步讲,全景写生并非仅仅是视觉性的,更包含着王子云在考察中形成的知识经验。以《唐德宗崇陵》(图5) 为例,崇陵是唐德宗李适的陵寝,《日记》提到:“因崇陵陵山形势特别宽阔,陵前地位甚大,故石人马行列亦较他陵为长,距离陵山亦较远,其局势之伟大,为其他山陵所不及。”此画视点在神道中心,通过强烈的透视关系表现石雕神道的秩序,从前景华表、石马等一直延续到远处的阙基与石碑处,以展现从神道延伸至陵山的空间。

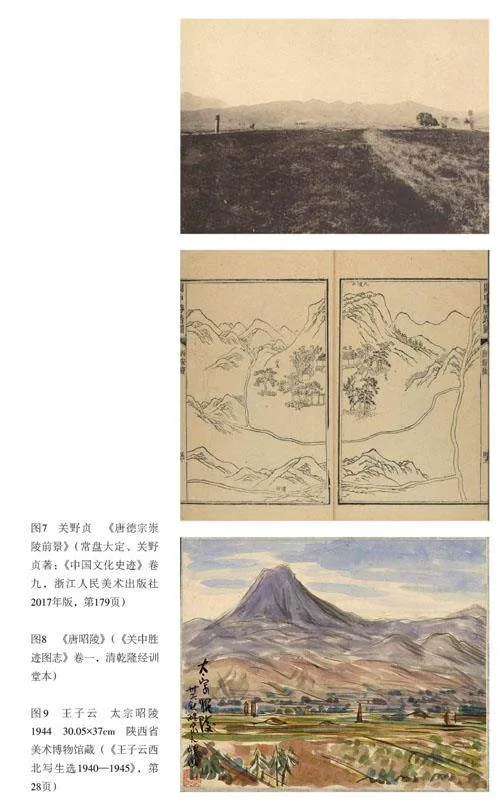

从全景写生的角度看,《唐德宗崇陵》中的知识性表现为两个方面:一是写生中的石刻秩序及存废情况与考察记录完全对应,《日记》列出了崇陵神道石刻的名目、次序和数量:华表一对、飞马一对、朱雀一对、石马五对、石翁仲十对、朱雀门内石狮一对,门枕石四块、毕沅碑一块,并详述其存废状况,这与画中所绘情形一致;二是写生中神道石刻的组合、排列与何正璜、王子云在“步量石刻行列距离”基础上所绘的“崇陵平面图”(图6) 一一对应。可以说,《唐德宗崇陵》像是一个崇陵形势与规制的图解,视觉图像内蕴着以身体为尺度的测量知识。考察的知识经验在画中展露无疑,而对景写生的视觉经验则被抑制不少。一方面,石雕的排列有悖于透视规律,如神道两侧石雕的距离呈现近大远小,石马动物以及翁仲雕像的高度却没有近大远小的明显变化;另一方面,远景嵯峨山描绘得过于高大,与前景石刻的比例明显失调,与关野贞的崇陵摄影(图7) 比较便一目了然。画家在《唐德宗崇陵》中融合了史迹考察与对景写生两种经验,从而将嵯峨山与陵墓神道共绘于一景。

对陵山的描画亦显示出两重经验的交织。陵山之全景写生与古代绘画中的时空经验有相近之处,但帝陵写生基于具体的现场感,而古代帝陵名胜图则依赖图像传统。以唐太宗昭陵为例,作为唐代最重要的帝王,太宗昭陵在后世渐成关中胜迹。毕沅《关中胜迹图志》所刊《唐昭陵》(图8)一图,颇能代表传统名胜意识下的帝陵塑造。将《唐昭陵》与王子云的写生《太宗昭陵》(图9、封二) 相比较,不难发现二者视觉表达与知识经验方面的差别。《唐昭陵》呈现了九嵕山的基本特征以及陵山周围的山川水道,并凸显了陵前的主要建筑及植被,但无法还原出切实可感的观察位置,因为其并非视觉所见之场景,而是在“名胜”概念下层累形塑的文本化场域。而《太宗昭陵》以确切的视点、明确的透视规律和光学知识等要素为基础,呈现了具体的时空经验。写生中几乎略去石雕、神道等人文景象,着意描绘九嵕山,画中远山为青紫色,中景及近处山丘之土红色渐次过渡,植被则是橙色和绿色相间,表现了秋时景象。这种确切的空间与时间经验表明,作为古迹的帝陵是对象化的,是由文物古迹与荒野构成的现代风景。

此外,就上述两件作品中文字所包含的知识信息而言,《太宗昭陵》题字强调的是一种现场感:“太宗昭陵。卅三,秋醴泉九嵕山。”文字提示了季节与地点,指向了时空经验的具体性;《唐昭陵》更依赖既有的文化书写系统,其中标示了“九嵕山”“渭河”等山川河道,以及“享殿”“石马”等建筑胜迹,这些文字更多是与文化记忆相关的。

总的来看,帝陵写生中无论是描绘石刻神道还是陵山荒野,都包含着美术考古的知识性与对景写生的视觉性特征,即王子云所谓的“全景之写生”。帝陵写生不止于空间表达上的特殊性,王子云还在“风景”之视阈下将帝陵塑造为具有独特视觉经验、审美价值与文化意涵的“帝陵风景”,那么帝陵风景的核心表达要素是什么,又有怎样的美学价值与文化象征意涵?

三、帝陵风景:民族与美学的想象

关于帝陵风景,王子云有自觉的认识,“各陵前石刻行列及内阙门以外应广植树木,以培养风景”。在他看来,帝陵风景由石刻遗存与树木山野共同组成。与现实中待“培养”的帝陵风景稍有区别,写生中目见之帝陵风景则由陵前石刻与荒野景象两种要素组成,陵前石刻与荒野土地紧密缠绕并互为意义的框架,共同生成了帝陵风景的美学价值。王子云精心刻画陵前石雕、帝陵遗存及陵山地貌,对史迹面貌与自然景观进行了双重描写。帝陵风景的发现离不开20世纪40年代的具体语境,准确而言,民族主义是帝陵风景的美学底色。柄谷行人在讨论民族与美学时,特意指出二者的共同之处,在他看来,美学无疑是一种特殊的认识论装置,情感被视作是优于知识、道德的观念体系,民族也是如此。民族与美学互渗、内化于王子云的帝陵风景之中。

晚清旅行中国的欧洲人率先将帝陵遗址视作审美对象。17世纪欧洲的壮游时代,对废墟古迹的审美活动便已流行,欧洲贵族纷纷前往意大利踏寻古迹。随着殖民扩张,废墟审美渗透到探险家的全球旅行中,尤其是借助摄影技术将全球各地的殊方异景纳入欧洲中心的凝视之下。在1872年英国人约翰·汤姆逊旅行中国所拍摄的影像中,《明孝陵》是记录帝陵形象的一个较早案例,镜头中孤立的石雕与空荡的陵山形成了鲜明对照。这种投向帝陵废墟的浪漫美学眼光,在1865年《伦敦新闻画报》的《明孝陵的神道》中就能见到。更早的是英国水彩画家阿特金森在《塔城山谷中的巨大古墓》(图10) 中展现了他行旅至塔城时(1847—1853) 的所见,画中是一幅山谷幽静、溪流平缓的如画风景,巨大的幽谷、古墓与极小的马队强化了画境的浪漫化特征:“我们到达山谷时太阳正好落在大墓之后,给这个风景增添了一个独特而引人入胜的氛围。”来华旅行者以绘画、摄影塑造帝陵古冢,他们捕捉到的异域废墟是经由浪漫化美学眼光观察到的景象。

中国艺术家受西方探险家与旅行者的启发,以审美眼光看向国土内部的边缘之域。周玲荪1925年所画《明孝陵》即与汤姆逊的明孝陵摄影在取景与观看角度上极为相近。1936年王子云专程前往意大利游览古罗马废墟遗迹,旅行中拍摄了不少雕塑遗存,并偶有速写作品。这一经验也在帝陵考察中自然流露,其摄影与写生均包含着对帝陵遗迹的审美眼光。不过与外来旅行者视觉图像中常见的他者视野和如画审美稍有不同,王子云将帝陵视作审美对象是以科学态度为前提,剥离了附着其上的政治与巫术意义后才得以实现的。

考古调查中的科学方法与理性态度,使原本具有政治性甚至带有禁忌意味的帝陵转变为一种作为事实的古迹。借助透视学、光学知识,王子云将帝陵塑造为理性的视觉空间,而帝陵文物的测绘、采集、研究等则进一步强化了帝陵的知识性特征,从而将其客观化、对象化。然而,从帝陵写生的主观表现角度来看,画家笔下的帝陵风景无疑是浪漫化的,而非仅遵循理性的写实态度与技巧,如山形树木造型概括,陵山空间压缩简化,强烈的色彩营造出沉郁荒芜的氛围,交错线条则暗示着石刻及帝陵规制被自然消解。知识的理性化与阐释的浪漫化是帝陵写生与表达的一体两面,正是通过不断的考察将帝陵石刻从原有文化语义中剥离,新的文化价值才能重赋其中。也就不难理解,为何王子云的写生具有强烈的表现主义倾向,从而赋予了帝陵风景独特的文化价值与审美内涵,不过,帝陵风景仅以陵前石刻与荒野风景为画面主要元素,王子云如何表现这两种要素值得细究。

首先,细致描绘陵前石雕,凸显艺术价值的同时也唤起了古物保存意识与怀旧情绪。帝陵写生以经典的陵前石雕为对象,与1941年考察之初所定基调有关:“我们想藉此考察唐代帝陵的形势制度,以及陵前现存的唐代雕刻。”帝陵写生多以饱满的构图凸显单件石刻,以表现力强的水彩为媒介,详细记录石雕的形态、纹饰、质感与色彩,甚至对雕塑底座也详加描画。以《唐中宗定陵》为例,此画名为“唐中宗定陵”,实际描画对象为陵前带翼神兽,巨大的石雕占满画面大部,神道陵山退居为次,这一选择基于对石刻艺术价值的判断,王子云认为定陵石雕体现了早唐艺术风格:“陵前石刻较各唐陵为古,有早唐风。”此外,《唐太祖永康陵》《唐中宗定陵》《唐睿宗桥陵》《唐肃宗建陵》等均在前景凸显神道中的异兽石雕,以正侧影展现其造型和姿态,用多变的线条描画石刻的细节及纹饰,通过细腻的色彩变化表达石雕的质感和体量等要素。

石刻写生一方面补充了黑白摄影、文物模型和拓片等缺乏的信息,成为研究唐陵文物的重要资料;另一方面,从美感上来说,对石雕细节的刻画,特别是对石雕存没现状的表现,激发了文物保护意识,同样也引发了对古物与遗迹的怀旧情感。王子云深入表现遭受破坏的石雕和失序的神道,并反复谈及帝陵衰败及文物保护的必要,以期引发时人的保护意识:“惟其中残毁弃置所在多有,亟待整理保存。”

面对石刻尽毁、神道失序的帝陵时,王子云产生了很深的感触,并将之记录在写生中:

此等制作固为唐代文化精髓之遗留,更亦我国罕见之国宝。经千余载之披风沐雨颇有毁蚀,且以其散于深山旷野,唯与樵牧为伍,不能受惠于冠盖时贤之注意,故年复一年,自然与人为之害日益加深,此海内珍遗目见即将全归毁失。

写生如《唐宣宗贞陵》《唐穆宗光陵》等记录了陵前的颓败场景,摄影《永康陵前石兽及已倒之华表》《建陵石马之危立状》等则有意定格了石刻存毁之状况。

借助对古迹兴废之状的描绘,王子云营造了废墟与旷野映照的如画风景。《定陵远望》(图11、封二) 就是一个典型,此画视觉中心是中景的神道行列,以左侧土堆为起,石柱、石马、翼马等陵前石刻次第排开,远景山峦原野连绵。一个极易忽视但非常关键的要素是前景倾颓在地的石刻,尽管造型已难辨认,画家仍细致刻画了残存石雕及其方形台基。这件石雕原是神道行列中的一件,其与中景秩序井然的雕刻形成了鲜明对照:一边倾颓在地、隐没于荒草,一边则秩序井然、礼仪宛在。倒地的石雕与杂草激发出“愉悦的感伤”,使人感怀于时间流逝与自然之力对古迹的破坏。

其次,王子云透过对帝陵风景中荒原景象的描写与抒情,对帝陵空间进行浪漫化的表达。《唐穆宗光陵》(图12) 是一个相当特殊的例子,光陵是唐穆宗李恒位于蒲城尧山的陵寝,《日记》提到:“则此陵荒芜残毁之程度远在已见各唐陵之上。”保存下来的雕刻也是“矮小拙劣”“殊无足观”,所见“荒烟蔓草凄凉特甚,唐室衰败之象与陵前石刻相互映衬”。纵然从石雕的角度看,此陵价值颇微,但王子云仍花费极大的精力描绘空旷的荒野景象。画作前景为三块巨大残石,前部一块应该为八面形石柱的柱身,另一块可能是柱头,其后是一块柱身,三截石柱隐没杂草。荒草中一条小径通向远处,中景能看到一个石雕神兽,神道石像几乎尽毁,神道秩序也已荡然无存,而远景尧山稳固安然。石刻之废弃自然引发时间流逝、历史沧桑之感,《唐穆宗光陵》以浪漫化的手法将帝陵表现为一个怀古与感伤交织的空间,这一方面因王子云聚焦石刻残损、神道失序,另一方面也因画家将陵山古原描绘成荒野。

在帝陵写生中,与精心描画石刻不同,容纳帝陵石刻的空间常被画家简化为空旷之景。从艺术文物考察的角度来看,帝陵石刻、神道与陵山是测绘和研究的核心,帝陵周遭的土地、植被则是考古学者忽视的内容。画家不但在描绘陵前石雕时展现了杂草丛生的荒野空间,更在《唐懿宗简陵》《唐睿宗桥陵远望》等作品中专门呈现了空荡的荒原景象,两画中的陵山特征分明,陵前空旷全无石雕,仔细辨认仅有阙基一对。事实上,唐简陵与唐桥陵均有石刻遗存,而王子云这两件写生均是在凸显陵山雄伟、原野空旷的景色,充分表明画家有意表现荒野景象。

荒野为何值得描绘?从现代中国美术的历史脉络来看,野外作为刻画对象与20世纪以来的对景写生潮流有内在关系。20世纪10年代旅行写生风气发端之初,户外旅行写生便被冠以“野外写生”之名,不过此期写生者所谓的“野外”只是泛泛地指向自然,艺术家常常流连水乡公园以求写真“自然”。30年代旅行写生者的表现题材逐渐扩展到山川名胜等自然风景。到了40年代,艺术家的旅行范围与兴趣进一步延伸到乡野边地,远离都市、缺乏文化题写与图绘脉络的荒野地景更加吸引艺术家关注,不少写生与摄影作品都展现出对荒野风景的表达兴趣。

描写荒原山野离不开旅行写生视阈的扩展,也出于王子云对帝陵风景有意识地建构。诚如西蒙·沙玛所言,荒野既不能自我定位也无法自我赋名,空荡的自然被写生之眼捕获,深受文化观念与美学观念的推动。王子云在表现石刻神道时多依赖知识经验,而在描绘田野、树木等自然元素时则更具主观色彩。摄影中记录的帝陵陵山周围常是满布沟壑、地垄纵横的情形,但写生中帝陵陵山则脱离具体环境,复杂的地貌被简化为几何化的结构与交错的色块。写生强调透视效果以凸显陵前神道的真实秩序,同时也将陵山周围遍布的农人耕种痕迹抹去。虚构的空间替代了现实的空间,知识秩序重叠在视觉经验之上。即便是陵山摄影也不难觉察王子云充满建构意义的理解,在一件拍摄关中北山黄土原的摄影(图13) 说明文字中,艺术家写道:

唐代十八帝陵均在陕西关中北山一带,自高宗乾陵至玄宗泰陵,西东蜿蜒达三百余里,其间著名山峰均成为唐帝葬地,旷阔高峻,俨然有君临天下之势,图为三原一带唐陵所在之土原。

在美学趣味上,旷野之境既展现了古物湮没的怀旧之思,也透露出在古迹中发现的景胜之美,以及从以往让人感到压迫的对象中发现的崇高之感。

总的来看,王子云既描绘了自然风景也表现了历史遗迹,在图像叙事上立足于视觉观看并融合考察中的知识经验,此即他所谓的“全景之写生”。帝陵写生带有考古学的理性姿态,包含着美学化的感性态度,透过知识与视觉经验对古迹、自然的双重描写,画家塑造了具有超时空特征的帝陵风景。而对古物的怀旧,对景胜与废墟的审美,则将帝陵风景引向更为宏深的文化意涵,进而指向民族主义观念。

帝陵风景是投射民族想象的视觉媒介,帝陵写生对帝陵文物、神道与陵山时空经验的重构为历史兴衰和民族精神赋予视觉载体。从空间塑造角度来看,画家强调帝陵之石刻遗存与关中地理形势的内在呼应,这或许与艺术家更为宏大的构想有关,即“尽可能测绘每一陵墓之地形方位,以制成整个关中地形模型,用以显示汉唐陵墓形势之优越,及气魄之雄伟”。相较于地理模型,写生更易达到彰显帝陵形势的诉求,长卷《唐十八陵全景图》(图14) 即为明证,这里的“全景”以长卷形式展现帝陵考察与写生经验,其与单个帝陵的“全景之写生”是同构的。在长卷中,王子云意欲联结每个帝陵图景而融贯为整个关中地理形势。就时间而言,荒草旷野与石刻废墟的对照强化了时间流逝感,由此指明了唐时帝陵已成当下古丘。雕刻的存废之状隐含着对辉煌历史的追忆和慨叹,荒野进一步强化了历史与当下的断裂,帝陵风景混杂着历史想象与现代意味,成为重释往昔、接连当下的图像媒介。

唐代历史形象见微于帝陵具体的石刻、神道与陵山,亦彰显于所有帝陵史迹缀合而成的宏阔图景。滕固到关中考察时说:“我们一到陕西,就看见满地是古迹,而渭水泾水一带,帝王功臣的陵墓弥望皆是,尤使我们感我国历史的悠远,先民精神的伟大。”满地古迹、帝王功臣陵墓弥望皆是的关中景象是一个激活记忆的历史空间,仅仅通过“看见”古物与遗址便可以感知到中国的久远历史和先民的伟大精神。滕固对关中宏阔图景的浪漫化想象,在王子云《唐十八陵全景图》塑造的帝陵空间之中得到了回响,这些据山成势、依峰为陵的帝陵风景“使千载后之登凭者犹有君临天下之感觉,而对有唐一代之雍盛莫不深加叹羡焉”。帝陵风景将历史兴废、时空流变内置其中,记录了石刻倾颓、神道失序的历史遗迹,也呈现了被帝王视野、礼制传统把握的疆域地景。

帝陵风景的美学化表达旨在激活民族情感。美学化的帝陵风景是20世纪40年代的历史情境中被民族意识把握的风景,对古物的怀旧情绪和对荒野废墟的深沉咏叹,成为引发民族情感的铺陈与前奏。30年代以来,在战时危机与民族主义情绪交织的背景中,西北文物不断被发现、展览与传播,并与汉唐历史文化的辉煌形象形成联结,进而成为凝聚国族认同的文化资源。有人提到,唐代为中国文化之黄金时代,而雄伟堂皇之精神“尤能于其陵墓局势及所有石刻艺术中见之”。帝陵风景既展现辉煌亦呈现衰败,王子云提到唐穆宗光陵时说,“由陵前雕刻作风之拙劣,实充分代表了当时之唐代精神面目”,对历史兴衰之感触贯穿考察之始终:“吾人从事踏查凭吊,实不胜桑沧兴衰之感。”帝陵风景正是历史兴衰之感的视觉表达,重叠着两种唐代形象:一个是透过精湛石刻与宏大规制所想象的拓土开疆的有唐盛世,另一个是置身荒野、凭吊遗迹时所目见的乱丘荒草中雕刻残破、神道失序的唐时遗迹。

将帝陵看作一种政治隐喻并不乏传统,王子云对此深有了解。以“唐宪宗景陵”为例,虽然王子云认为此陵雕塑价值不高,但他仍有写生描绘此陵。《日记》提到唐宪宗常被视作中兴之主,宋、明后各代对唐陵的祭奠亦集中于此,蒲城当地人凡进谒也都选择景陵。1935年古物保管会决定修缮景陵,“因唐宪宗为复兴唐室之英主也”。对唐宪宗“中兴”之定位与关照,自然也流露在帝陵写生之中。通过帝陵风景重访历史中的兴衰,无疑蕴藏着对现代中国命运之衰败与复兴的关切。

帝陵风景将民族的风景与美学的风景镶嵌于一幅。考察团认识到的艺术之兴变、文物之存废、历史之兴衰被王子云定格于帝陵风景,围绕古物遗迹和荒野的美学化表达与对古物、历史与疆域的抒情形成了内在共振。作为充满想象的文化空间,宏大的陵山与秩序井然的石刻象征着古代中国曾经的辉煌;作为现实的地点,古物倾颓的原野更是近世中国衰落的隐喻与复兴的起点。

结语

20世纪40年代,王子云率艺术文物考察团考察西北,其在艺术与文物观念的交错中聚焦帝陵石刻。对陵前石刻的考察既缘于王子云的雕塑兴趣,也内生于文物考古潮流,更与民族主义观念的历史欲望紧密相关。欧洲博物馆的收藏与展览,促使留法学习雕塑的王子云从外部重审中国古代雕塑的价值;现代学者对考古材料的重视及对雕塑研究的兴趣,亦是帝陵考察的内在学术脉络;30年代以来的民族危机,汉唐帝陵与民族历史观念的相互激荡,更是催生了艺术文物考察团关中帝陵考察的开展、传播与接受。

帝陵写生集中体现了艺术文物考察的基本特征,成为认识对景写生与风景画探索的重要例子。考察团对陵前石刻系统而深入的认识,为帝陵写生赋予了鲜明的考古学底色;王子云写生作品中强烈的透视、几何化的造型结构与充满表现力的线条、色彩,则凸显了对帝陵风景强烈的表达意识,塑造了视觉性与知识性交织的帝陵空间,呈现了美学旨趣与民族象征等文化语义缠绕互动的帝陵风景。

帝陵风景既是美学化的表达,也是民族的象征性表达。帝陵风景蕴含着在陵山古迹中发现的怀旧感与景胜之美,也展现出帝陵荒野的崇高美感。其中融入了画家对历史与当下、荒野与人迹、兴盛与荒废的辩证理解,从而将美学的风景拓展为民族的风景。王子云透过陵前经典石雕与帝陵形势,象征性地表达了唐代历史形象,亦在古物倾颓的荒野风景中定格了历史兴废与近世衰局,塑造了一个古代中国与现代中国重叠的历史空间。

作者单位 广州美术学院图像与历史高等研究院

责任编辑 王伟