西部陆海新通道西南沿线省份数字新质生产力发展水平测度研究

2025-02-20张书睿陈磊李威

摘"要:新质生产力是以科技创新为主导,实现关键性技术上升突破产生的生产力,符合高质量发展和新发展理念。新质生产力具有丰富的理论内涵和全新的经济价值。西部陆海新通道作为近年来国家整体大通道建设的代表项目,承担着西部地区高质量发展的重要增长极点作用。文章结合相关文献及概念论述区域经济发展事实,构建数字新质生产力发展水平测度体系,运用熵权TOPSIS法对西南沿线省份发展水平进行测度,并通过构建回归模型进一步探究数字新质生产力对各省经济增长的影响作用机制。研究结果表明:数字新质生产力能够直接促进区域经济发展水平提升,但工业化转型和升级滞后会给数字新质生产力发展带来负面影响,进而影响经济发展。

关键词:西部陆海新通道;数字新质生产力;发展水平测度;西南沿线省份

中图分类号:F127;F49文献标识码:A文章编号:1005-6432(2025)06-0001-04

DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2025.06.001

1""引言

2023年9月,习近平总书记在考察调研黑龙江省时首次提出“新质生产力”这一重要概念,强调要积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能[1],将新质生产力这一概念首次引入大众视野。近年来,伴随着科技进步,互联网、大数据、电子信息、人工智能等成为推动经济高质量发展的重要推力。数字生产力代表了新质生产力的一种,即数字新质生产力,它涵盖数字产业化、产业数字化等多维内容,具有高创新性、强渗透性等多维特征。

西部陆海新通道西南沿线省份(以下简称“西南沿线省份”)作为整个通道建设的重点区域,具有南向接海开放、北承内陆腹地的重要衔接作用,未来的高质量发展离不开数字新质生产力的参与,因此如何测度西南沿线省份的数字新质生产力、如何提高沿线省份的数字要素生产效率成为文章研究重点。

2"文献综述

魏崇辉(2023)从生产力历史演进过程入手,分析了新质生产力的基本意涵与历史演进逻辑[2]。通过分析新质生产力的源头和演变过程,提出推进新质生产力高质量发展的战略定位、政策协同、重要抓手。高帆(2023)基于我国当代经济发展现状和特点,从提出逻辑、内涵维度、时代意义三方面对新质生产力进行了系统阐述,进一步探究了新质生产力在理论层面和实践层面的意义。自《西部陆海新通道总体规划》于2019年8月得到国务院批复以来,学者就通道建设和发展路径展开了大量研究,傅远佳(2019)根据国家对西部地区的使命任务,从通道建设战略地位、存在意义、经验启示以及与高质量发展互动内涵等方面进行充分论述[3]。丛晓男(2021)通过构建一般均衡模型模拟发现,西部陆海新通道有利于深化我国同“一带一路”沿线国家的经贸合作,对拉动我国西部地区经济增长具有显著作用[4]。陈万灵等(2024)以是否参建西部陆海新通道为分组依据,在充分识别异质性处理效应的基础上构建多期双重差分模型,"对欠发达地区参建通道经济的对外开放效应展开经验分析[5]。

综合上述文献梳理和回顾,作为新概念提出的新质生产力,当前研究大多集中于从概念提出的历史来源、内涵逻辑等定性角度进行研究。西部陆海新通道在研究对象和方法上较少结合新质生产力进行研究。鉴于此研究现状,文章以西南沿线省份的数字新质生产力为研究对象,运用实证分析方法,测算沿线省份数字新质生产力发展水平,构建计量回归模型,探究数字新质生产力发展水平对西南沿线省份的经济增长影响结果。

3"数字新质生产力测度体系构建与测度方法

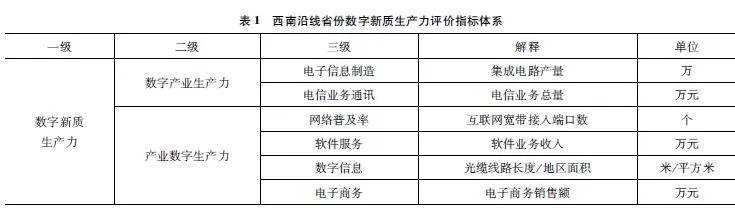

根据习近平总书记的相关重要论述和西部陆海新通道数字经济发展实际情况,结合学术界对新质生产力的研究现状,发现数字新质生产力至少包含数字产业生产力和产业数字生产力两方面内容,对其评价测度依托多属性的综合评价法。综合评价法在经济领域研究应用已经趋于成熟,基本步骤包括建立评价体系、处理评价数据、确定指标权重、构建评价方法。文章在综合评价法和当下研究成果基础上,尝试构建2个二级指标,6个三级指标。采用熵权TOPSIS"法对指标进行赋权和运算,从而得到西南沿线省份数字新质生产力发展水平。

3.1"数字新质生产力测度体系构建

文章参考卢江等(2024)构建的新质生产力评价指标体系[6],将数字新质生产力分为数字产业生产力和产业数字生产力,从这两个层面展开指标选取和评价体系构建。选取2013—2022年西南沿线省份(广西、云南、四川、贵州、重庆)的集成电路产量、电信业务收入、电子商务销售额、软件业务收入等指标数据,构建生产力评价指标体系(详见表1)。

3.2"改良版熵权TOPSIS测度方法

传统的熵权法在赋权时存在由于某个指标的离散程度过大而导致该指标权重过大的缺点,因此,文章参考相关研究方法,遵循层次分析法(AHP)的基本思路,通过对指标的差异性系数进行比较,从而得到判断矩阵,求解熵值,以新改进的熵权TOPSIS"方法对新质生产力各层次的指标进行赋权测度。

4"西南沿线省份数字新质生产力水平和各省份差异

文章的研究数据具体来源于《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国工业统计年鉴》等,个别缺失数据采用插值法和移动平均法予以补充。

4.1"西南沿线省份数字新质生产力水平测度结果

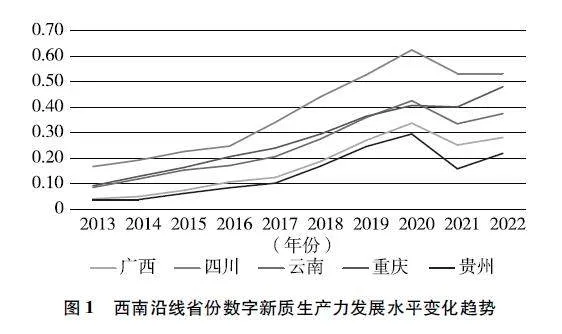

根据前序测度方法得到西南沿线省份2013—2022年数字新质生产力发展水平测度结果,如表2、图1所示。

从图1变化趋势来看,2013—2022年西南沿线省份的数字新质生产力发展水平不断提升,其中以广西壮族自治区和贵州省提升最为明显,广西壮族自治区数字新质生产力发展水平从2013年的0.041上升至2022年的0.281,增长了5.85倍;贵州省数字新质生产力发展水平从2013年的0.038上升至2022年的0.219,增长了4.76倍;四川省数字新质生产力发展水平从2013年的0.167上升至2022年的0.534,增长了2.20倍,是西南沿线省份中数字新质生产力发展水平指数最高的省份;重庆市数字新质生产力发展水平从2013年的0.092上升至2022年的0.480,增长了4.22倍,在西南沿线省份的发展水平排名第二;云南省数字新质生产力发展水平从2013年的0.085上升至2022年的0.375,增长了3.41倍。

4.2"省域数字新质生产力整体发展水平和省份差异

自2013年以来,西南沿线省份的数字新质生产力迅速发展,说明西南沿线省份在新时代高质量发展和新发展理念的引导下,依托数字经济和互联网金融进一步推进数字新质生产力作为生产要素参与到产业发展中。在2019年国务院批复西部陆海新通道规划后,2020年西南沿线省份的数字新质生产力发展水平达到了峰值,说明西部陆海新通道规划政策的实施及区域内的跨省份合作,是推动数字新质生产力发展的重要力量。2020年后由于受到新冠肺炎疫情对于经济的冲击和全球市场需求的萎缩,数字新质生产力发展水平出现下降,但在2022年重新开始回升。

西南沿线省份数字新质生产力发展水平也存在着明显的省份差异特征,整体可分为三档,发展水平第一梯队为四川省,领先其他四省,在区域内排名第一。第二梯队是重庆市和云南省,省份数字新质生产力发展水平在区域内排名第二和第三。第三梯队是广西和贵州省,省份发展水平在区域内排名第四和第五。总体来看,西南沿线省份数字新质生产力发展水平整体处于全国中游,但省份间发展水平差距较大,也说明了区域间的省份异质性。

5"数字新质生产力发展水平对西南沿线省份经济发展的影响

5.1"模型设计

为进一步探究区域数字新质生产力对各省经济发展的影响,就数字新质生产力对经济发展的直接影响构建如下模型:

GDPit=β0+β1dnp+β2Xit+μi+γt+εit

本模型主要探究数字新质生产力对经济发展的影响,最直观的指标是各省份的GDP总额,其中下标i为省份,t为年份,β为各变量的估计系数,dnp表示数字新质生产力,Xit表示一系列控制变量,包括工业化水平、对外开放程度、城市化水平,μi和γt分别表示地区和时间固定效应,εit为随机扰动项。

5.2"变量测度与来源说明

被解释变量为2013—2022年西南沿线省份(广西,四川,重庆,云南,贵州)的GDP总额(Y),能够综合反映出各省经济发展的整体水平和情况。核心解释变量为数字新质生产力发展水平(X),通过上文测算得出。控制变量选取工业化水平(C1)、对外开放程度(C2)、城市化水平(C3)三项指标,指标含义分别是第二产业增加值与地区生产总值比值、进出口总额与地区生产总值比值、城镇人口占省域总人口比重。

5.3"实证检验及分析过程

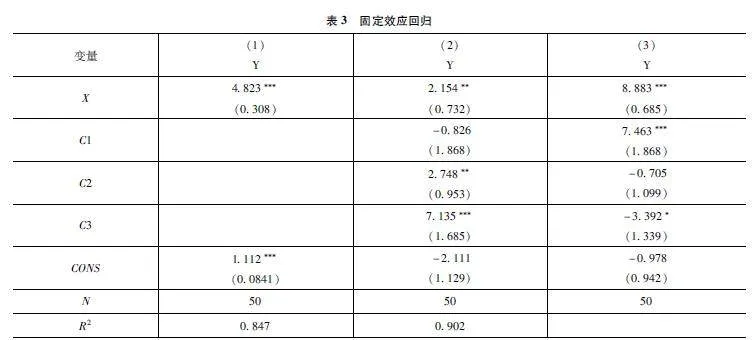

西南沿线各省份新质生产力对经济发展的影响回归结果如表3所示,列(1)是未加入控制变量时经济发展水平的回归结果,回归系数为4.823,在1%的水平上显著。列(2)、列(3)是在列(1)的基础上增加控制变量,分别进行固定效应和随机效应的回归结果,回归系数分别位于1%和5%显著水平上,表明数字新质生产力能够直接推动区域经济综合发展,是切实提升区域经济质量的有效途径和核心动力。列(2)的控制变量中,对外开放程度、城市化水平的回归系数均为正,均通过显著性检验,表明进出口贸易、城镇化发展水平能够对区域经济发展起到促进作用。工业化水平系数为负,说明工业化水平对区域经济发展起到负向作用,原因是近年来相关工业产能过剩,高耗能类工业绿色转型程度低,对经济发展会产生滞后影响。

6"研究结论与政策建议

6.1"研究结论

数字新质生产力能够直接促进经济发展,对外开放水平和城市化建设能够一定程度上推进数字新质生产力发展,进而促进经济发展。通过测度结果发现,西南沿线省份数字新质生产力在发展水平上省份之间差异较大。通过构建固定效应回归模型进行实验,结果表明,数字新质生产力能够直接促进地区经济发展,但工业转型升级滞后和产业数字化转型缓慢一定程度上影响区域经济发展,对新质生产力的推动作用产生了负向影响。

6.2"政策建议

第一,提升数字参与,推动转型升级。沿线省份地区在自身优势工业产业基础上,大力引入数字生产要素参与工业产业相关转型升级与淘汰落后产能工作中,既优化了地区工业产能效率提升和数字化水平建设,同时也提升了本区域的数字新质生产力发展,使得数字新质生产力更好参与到地区的经济循环中。

第二,统筹区域联动,促进协同发展。数字新质生产力测度结果显示,各省份发展水平差异较大,应通过增设区域合作创新平台,推动跨省份优势科技成果转化与共享,推动区域资源优势互补和产业链协同发展,及时缩短省份发展差距,打造区域协同发展新格局。

第三,锚定政策导向,加快多元融合。根据当前经济发展进入新时期的特点,牢牢把握数字中国、网络强国、智慧城市等重大建设战略,加快促进数字技术和数字要素同特色实体经济深度融合,以实体经济夯实数字技术发展基础,培育壮大数字要素市场,高效提升数字新质生产力发展水平。

参考文献:

[1]习近平主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会强调牢牢把握东北的重要使命奋力谱写东北全面振兴新篇章[N].人民日报,2023-09-10(1).

[2]魏崇辉.新质生产力的基本意涵、历史演进与实践路径[J].理论与改革,"2023(6):25-38.

[3]傅远佳.中国西部陆海新通道高水平建设研究[J].区域经济评论,"2019(4):70-77.

[4]丛晓男.西部陆海新通道经济影响及其区域协作机制[J].中国软科学,"2021(2):65-78.

[5]陈万灵,陈金源,温可仪.参建通道经济能促进欠发达地区对外开放吗——来自西部陆海新通道的经验证据"[J].国际贸易问题,2024(1):105-121.

[6]卢江,郭子昂,王煜萍.新质生产力发展水平、区域差异与提升路径[J].重庆大学学报(社会科学版),2024(3):1-17.