非农职业教育培训对农户生活垃圾分类行为的影响研究

2025-02-20杨延申郭婷婷郭泉

摘" 要:基于中国土地经济调查数据(CLES),利用有序Probit模型和中介效应检验模型实证分析非农职业教育培训对农户生活垃圾分类行为的影响及作用机制。研究显示非农职业教育培训对农户生活垃圾分类行为具有正向促进作用,这一结论经稳健性检验后依然成立,中介效应检验显示农户生活垃圾分类政策感知强度在非农职业教育培训对农户生活垃圾分类行为的影响中存在中介效应,中介效应占比为13.68%,据此,提出政策建议。

关键词:农户生活垃圾分类行为;非农职业教育培训;政策感知;有序Probit模型;中介效应检验

中图分类号:F062.2" " " "文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2025)04-0036-04

Abstract: Based on the China Land Economic Survey Data(CLES), the impact and mechanism of non-agricultural vocational education and training on farmers' domestic waste classification behavior were empirically analyzed using the Ordered Probit Model and the Mediating Effect Test Model. Research shows that non-agricultural vocational education and training have a positive effect on farmers' domestic waste classification behavior. This conclusion is still true after robustness testing. The mediation effect test shows that the perceived strength of farmers' domestic waste classification policy has a mediating effect on the impact of non-agricultural vocational education and training on farmers' domestic waste classification behavior, with the mediating effect accounting for 13.68%. Based on this, policy recommendations are put forward.

Keywords: farmers' domestic waste classification behavior; non-agricultural vocational education and training; policy perception; Ordered Probit Model; Mediating Effect Test

生活垃圾分类治理是农村人居环境整治的重要内容[1]。但我国农村垃圾治理现状不容乐观,农村生活垃圾产量已由2017年的1.80亿t增长到2019年的2.99亿t[2],其中0.9~1.2亿t没有得到妥善处理[3],农户生活垃圾分类的水平仍有待提高。农村职业教育在推动城乡融合和乡村有效治理方面发挥了重要作用,能有效提高劳动者技能水平、转变农村人口思想观念,促进乡村人力资本提升[4]。现有研究得出教育程度能促进农户生活垃圾分类行为,但未进一步研究职业教育培训对农户生活垃圾分类行为影响及作用机制。文章基于2021年中国土地经济调查数据(CLES),实证分析非农职业教育培训对农户生活垃圾分类行为的影响及作用机制。研究发现,非农职业教育培训对农户生活垃圾分类行为具有正向促进作用,农户生活垃圾分类政策感知强度在非农职业教育培训对农户生活垃圾分类行为的影响中存在中介效应。

1" 理论基础与研究假说

关于非农职业教育培训对农户生活垃圾分类行为的直接影响,Hatch和Gardner提出了一个教室中认知活动的同心圆模型,形成了分布式认知理论[5]。同心圆模型指出认知是由个人力、地域力、文化力3个方面形成,其中个人力位于同心圆的核心层,指个体的倾向和经验,表示个体的主观能动性;地域力位于中间层,指的是人物或者资源对个体行为的影响;文化力位于最外层,指惯例、活动、信仰等抽象因素对个体行为的影响[5]。职业教育或培训能显著提升农民人力资本[6],进而提升农民的认知层次,可能会推动农户产生生活垃圾分类行为。首先,在个人力中,职业教育培训能促进农民形成市民化观念[7],增加农民实施生活垃圾分类的倾向和经验;其次,在地域力中,接受非农职业教育培训的农民会受到校园环境中垃圾分类知识、教学知识渗透、同辈环保行为引领、教师榜样示范的影响,增加农民实施生活垃圾分类的可能性;第三,在文化力中非农职业教育培训能一方面提升农民文化程度,进而推动农民采取生活垃圾分类行为,另一方面也能在教学中嵌入绿色意识和观念[8],增加农民进行生活垃圾分类的概率。由此本文提出假说1。

H1:非农职业教育培训能促进农户生活垃圾分类行为。

1.2" 非农职业教育培训影响农户生活垃圾分类行为的机制分析

职业教育有效提升了农村劳动力的技能水平和工资收入,成为农民人力资本投资的有效方式[9]。根据新人力资本理论,人力资本增加能推动认知能力的提升,政策感知作为农户认知能力的重要组成部分[10],能通过个人规范、责任意识和责任归属等因素促进居民的生活垃圾分类行为[11]。一方面,接受非农职业教育的农户能更敏感地意识到政府通过普及垃圾分类知识、张贴分类标语等方式传递的环保观念,更容易产生生活垃圾分类行为;另一方面农民的教育水平越高,其理性程度越高[12],对违反垃圾分类政策带来的声誉下降、物质损失和遵守垃圾分类政策带来声誉提升、物质奖励有着更敏感的反应,进而使农户能强烈地感知到进行生活垃圾分类的个人边际效益和边际成本发生的变化。即农户感知到在政策作用下,农户进行垃圾分类的个人边际效益大于社会整体的边际效益,未进行垃圾分类的个人边际成本大于了社会整体的边际成本,使农户会倾向进行生活垃圾分类。由此,本文提出假说2。

H2:非农职业教育培训能通过强化农户对生活垃圾分类政策感知强度促进农户生活垃圾分类行为。

2" 研究设计

2.1" 数据来源

本文使用的数据来自南京农业大学2021年在江苏省进行的中国土地经济调查(CLES),调查内容包含农民接受的非农职业教育培训情况和农户生活垃圾分类行为的情况。该数据采用PPS的抽样方法,在江苏省12个地级市中,抽取2个县(市、区),每个县(市、区)抽取2个乡镇,每1个乡镇抽取1个行政村庄,共包含2 400多份农户样本。

2.2" 变量设置与描述性统计

被解释变量是农户生活垃圾分类行为(TRC1),文章使用问卷中“您家的生活垃圾是怎样处理的”进行度量,将农户生活垃圾分类行为赋值为“不分类=1;分两类=2;分三类=3;分四类=4”。为稳健性考虑,本文使用问卷中“您是否进行生活垃圾分类处理”做为农户生活垃圾分类行为的替代变量(TRC2),并对其进行虚拟变量处理,将选择“是”的农户样本赋值为1,选择“否”的农户样本赋值为0。

核心解释变量为非农职业教育培训(NEF),使用问卷中“您是否受过非农职业教育或培训”进行度量,并对其进行虚拟变量处理,若回答“是”赋值为1,“否”赋值为0。

中介变量(Mediate)是农户对生活垃圾分类政策感知强度。本文采用农户调查问卷中“政府是否对农村生活垃圾分类实施了奖惩措施?”和“政府是否对生活垃圾分类宣传?”度量农户对生活垃圾分类政策感知强度。限于农户认知及信息可得性的差异,农户对该问题的回答具有异质性,能显示农户是否知道政府实施了农村生活垃圾分类奖惩措施,进行了分类宣传。本文基于农户视角,从农户个体政策感知强度的角度处理问卷中政府垃圾分类政策的有关数据。若农户回答政府对农村生活垃圾分类未采取奖惩措施和分类宣传表示农户生活垃圾分类政策感知强度赋值为1;若农户回答政府只采取了奖惩措施或只进行了分类宣传则赋值为2;若农户回答政府对农村生活垃圾分类既实施了奖惩措施也进行了分类宣传赋值为3。

控制变量包括个人、家庭、环境3个方面。在个人、家庭和村庄环境3个层面设置控制变量,本文参照相关研究[13],在个人控制变量层面,选择性别、年龄、是否干部、文化程度、是否接受农业技术教育或培训方面作为控制变量;在家庭控制变量层面,本文选择家庭人口规模、家庭经济状况、是否五保户、低保户或残保户来设置;在村庄环境层面,本文选择村庄人居环境感知来考量村庄环境状况。

2.3" 模型设定

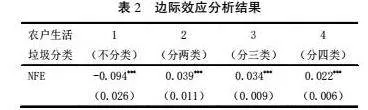

首先,本文使用有序Probit模型实证分析非农职业教育培训对农户垃圾分类行为的影响。模型如式(1)所示

3" 实证分析与稳健性检验

3.1" 基准回归分析与稳健性检验

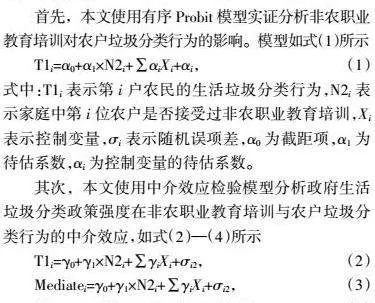

本文对变量间存在的多重共线性问题进行检验,方差膨胀系数(VIF)远小于10,表示不存在多重共线性问题。首先本文通过式(1)对非农职业教育培训与农户生活垃圾分类行为的关系进行回归分析,结果如表1回归(1)—(3)所示,其中回归(1)显示在不加入任何控制变量的情况下,非农职业教育培训对农户生活垃圾分类行为在1%的水平上具有正向显著性,系数为0.517;回归(2)显示在加入个体层面控制变量的情况下,非农职业教育培训在1%的水平上对农户生活垃圾分类行为具有正向显著性,系数为0.265;回归(3)显示在加入所有控制变量的情况下,非农职业教育培训在1%的水平上对农户生活垃圾分类行为具有正向显著性,系数为0.250。由此可以验证假说1,非农职业教育培训能促进农户生活垃圾分类行为。为进一步提升稳健性,文章分别使用更换计量方法、更换被解释变量度量维度方式进行稳健性检验。结果如表1回归(4)—(5)所示,结果显示非农职业教育培训在1%的水平对农户垃圾分类行为具有正向显著性,证明基准回归结果稳健。

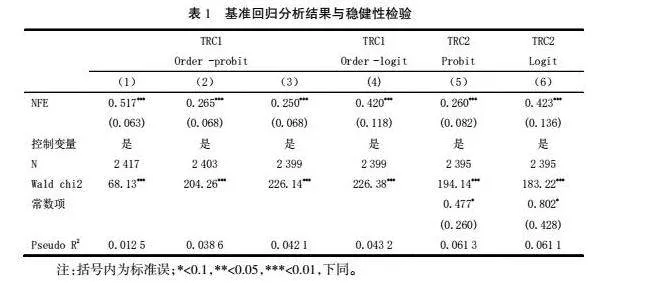

3.2" 边际效应分析

本文以表1中的回归(3)为基准结果,进一步分析边际效应,结果见表2。非农职业教育培训每增加1个单位,农户生活垃圾的“不分类”行为会降低9.4%,对农户生活垃圾“分两类”“分三类”“分四类”的行为分别会增加3.9%、3.4%、2.2%。可知非农职业教育培训对农户生活垃圾“分两类”“分三类”“分四类”行为的边际效应递减,对农户生活垃圾“分两类”的行为最明显。

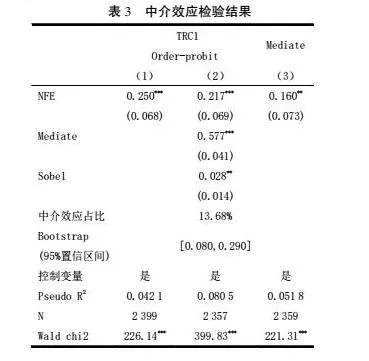

3.3" 中介效应检验

为验证假说2,文章使用式(2)—(4)进行验证。结果如表3回归(1)—(3)所示,其中回归(1)显示在不加入中介变量的情况下,非农职业教育培训在1%的水平上对农户生活垃圾分类行为具有正向显著性,系数为0.250;回归(2)显示加入中介变量后,非农职业教育培训在1%水平上对农户生活分类行为具有正向显著性,系数为0.217,对比回归(1)系数下降了0.033,农户生活垃圾分类政策感知强度在1%的水平上农户生活垃圾分类行为具有正向促进作用;回归(3)显示非农职业教育培训在5%的水平上对农户生活垃圾分类政策感知强度具有正向促进作用。由此验证农户生活垃圾分类政策感知强度在非农职业教育培训对农户生活垃圾分类行为的影响中存在中介效应。文章首先进行Sobel检验,Sobel检验结果对应的p值为0.037,小于0.05,说明Sobel检验结果在5%的水平具有显著性,拒绝原假设,说明存在中介效应,中介效应占比为13.68%;其次,在重复抽样1 000次的基础上进行Bootstrap检验,结果显示在95%的置信区间不为0,表示农户对生活垃圾分类政策感知强度的中介效应存在,由此验证假说2。

4" 结论与启示

文章的研究结论:首先,非农职业教育培训对农户生活垃圾分类行为具有正向促进作用,在边际效应上表现为非农职业教育培训每增加1个单位,农户生活垃圾“不分类”行为会降低9.4%,农户生活垃圾分类“分两类”“分三类”“分四类”的行为分别会增加3.9%、3.4%、2.2%。其次,农户对生活垃圾分类政策感知强度在非农职业教育培训对农户生活垃圾分类行为的影响中存在中介效应。基于以上研究结论,本文从2个方面提出政策建议。

第一,加强非农职业教育培训,提升农户生活垃圾分类认知程度。首先,在平台建设上,通过政府、高校、社会资本协同提供要素支持,以高等职业院校、中等职业院校、职教中心为依托建设职业教育平台。其次,以村干部、新型农业经营主体带头人、乡村企业家、返乡大学生、退役军人为培训人员重点,以土地转包区、城乡结合部、城中村为培训区域重点,依托其从事非农职业开展职业教育培训,提高其职业发展能力和综合素质。再次,优化职业教育培训课堂设计,充分利用教学资源,一方面在教学过程中要在课程教学中嵌入环保意识和环保观念,普及生活垃圾分类的知识,同时在培训过程中设置环境保护类的通识类课程,提高农户对垃圾分类的认知程度;另一方面要充分利用教室环境、校园环境和实践环境,设置生活垃圾分类点,营造生活垃圾分类的氛围,促使农户养成生活垃圾分类的习惯。

第二,加大生活垃圾分类相关政策的宣传力度,提高政府政策公信力。首先,政府可以利用公益广告、 微信公众号、微信群组、村庄“大喇叭”、公告栏、明白纸等多种途径向农户宣传生活垃圾分类的重要意义、知识、技能和有关政策。其次,增加生活垃圾分类政策的透明度,及时回应社会关于生活垃圾分类政策执行结果的关切,一方面要及时公示因生活垃圾分类表现出色而得到的奖励补助、认定榜样和荣誉称号获得农户,通报因生活垃圾处理不适当造成环境污染的被惩戒的典型案例;另一方面,基层工作人员和村干部要进一步强化群众路线,主动向农户宣传生活垃圾分类治理的意义和分类知识,为提高农户生活垃圾分类水平提供强劲动力。

参考文献:

[1] 李冬青,侯玲玲,闵师,等.农村人居环境整治效果评估——基于全国7省农户面板数据的实证研究[J].管理世界,2021,37(10):182-195,249-251.

[2] 张丰翼,颜廷武,范怡楠.消费升级视角下互联网使用对农村生活垃圾减量的影响[J].华中农业大学学报(社会科学版),2024(3):80-91.

[3] 刘余,朱红根,张利民.信息干预可以提高农村居民生活垃圾分类效果吗——来自太湖流域农户行为实验的证据[J].农业技术经济,2023(1):112-126.

[4] 张博.新时代农村职业教育服务乡村振兴的实践探索、现实梗阻与破解路径[J].南京农业大学学报(社会科学版),2024,24(3):89-97.

[5] 谭永海,梅昀.分布式认知视角下农户土地转出行为影响因素分析——基于武汉城市圈典型地区的调查[J].资源开发与市场,2018,34(4):547-553.

[6] 胡祎,张正河.职业培训对农民非农就业行为及特征的影响——基于内生处理效应模型的净效应估计[J].改革,2022(4):110-126.

[7] 张春玲,范默苒.乡村生活垃圾分类治理影响因素及对策[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2021,46(3):101-110.

[8] 谢良才.新质生产力背景下职业教育助力绿色技能人才培养[J].当代职业教育,2024(3):23-29.

[9] 翁杰,郭天航.中国农村转移劳动力需要什么样的政府培训?——基于培训效果的视角[J].中国软科学,2014(4):73-82.

[10] 王建鑫,罗小锋,唐林,等.线上与线下:农技推广方式对农户生物农药施用行为的影响[J].中国农业资源与区划,2023,44(2):43-53.

[11] 马竞,殷赵云,蔡翔,等.垃圾分类政策如何有效促进居民的垃圾分类行为——基于政策感知的视角研究[J].生态经济,2023,39(11):188-194.

[12] 高峰.农民加入合作组织影响因素研究[J].中国农业资源与区划,2017,38(4):90-95.

[13] 宋成校,朱红根,张利民.农村居民生活垃圾分类行为与意愿悖离研究——基于制度约束与社会规范的视角[J].干旱区资源与环境,2023,37(6):73-80.