不同土壤类型肥力变化及典型黄壤地力培育模式效果研究

2025-02-14李瑞雷昊韩峰吴康朱华清梁燕菲

摘要" 通过对研究区典型分布的不同土壤类型设置监测地块,调查常规施肥和无肥措施下土壤肥力动态变化情况及对作物生物量的影响;在典型黄壤分布区选择代表性监测地块,开展有机培肥、绿肥还田和秸秆还田等地力培育技术模式田间试验,研究不同地力培育技术模式下影响黄壤土壤肥力的主要因子和土壤培肥的关键因素。结果表明,5种不同土壤类型耕地以石灰土耕地的施肥量最高,整体上各地类有机肥投入量较低,化肥投入量较高;耕作层厚度整体呈旱地大于水田趋势;土壤有机质、全氮、有效磷、速效钾和缓效钾含量均处于高至中等水平;黄棕壤在耕作熟化过程中可能因人为因素出现与自然成土过程中形成的土壤性质不一致情况;常规施肥条件下紫色土耕地增产效果显著。通过实施典型黄壤地力培育技术模式,兼用绿肥区鲜食玉米籽粒产量和秸秆产量最高;土壤养分处在较高或高等水平;地力培育技术模式显著提高了土壤微生物生物量碳和土壤微生物生物量氮含量,且施用有机肥对提高土壤微生物生物量碳和土壤微生物生物量氮含量效果最明显。

关键词" 土壤类型;地力培育模式;土壤微生物;土壤肥力;耕地保护

中图分类号" S158.2 """文献标识码" A """文章编号" 1007-7731(2025)03-0085-06

DOI号" 10.16377/j.cnki.issn1007-7731.2025.03.019

Investigate on fertility change of different soil type and effect of typical yellow soil fertility cultivation model

LI Rui1 LEI Hao1 HAN Feng1 WU Kang1 ZHU Huaqing2 LIANG Yanfei2

(1Guizhou Provincial Soil and Fertilizer Work Station, Guiyang 550001, China;

2Guizhou Institute of Soil and Fertilizer, Guiyang 550025, China)

Abstract" Monitoring plots of different soil types were set up in thenbsp; study area to investigate the dynamic changes of soil fertility and its effects on crop biomass under conventional fertilization and non-fertilization measures. A representative monitoring plot was selected in a typical yellow soil distribution area to carry out field experiments on soil fertility cultivation technology models, such as organic fertilizer cultivation, green fertilizer return to field, and straw return to field, etc. The main factors affecting soil fertility and the key factors of soil fertility cultivation under different soil fertility cultivation technology models were studied. The results showed that among the 5 different soil types, the lime soil cultivated land had the highest fertilizer amount, and the organic fertilizer input was lower and the fertilizer input was higher. The thickness of arable layer was larger than that of paddy field in dry land. The contents of soil organic matter, total nitrogen, available phosphorus, quick available potassium, and slow available potassium were all at high to medium level. In the process of cultivation and ripening, the soil properties of yellow brown soil may be inconsistent with those of natural soil formation due to human factors. Under the condition of conventional fertilization, the yield increase of purple soil cultivated land was remarkable. The grain yield and straw yield of fresh corn in the green fertilizer area were the highest by implementing the typical soil fertility cultivation technology model. The soil nutrient levels were at a higher or high level; soil fertility cultivation technology model significantly increased the content of soil microbial biomass carbon and soil microbial biomass nitrogen, and the application of organic fertilizer had the greatest effect on the increase of soil microbial biomass carbon and microbial biomass nitrogen.

Keywords" soil type; cultivation mode of soil fertility; soil microorganism; soil fertility; cultivated land protection

土壤质量是土壤肥力质量、环境健康质量的综合度量[1-2],是土壤生产力高低的表征,也是农田土壤质量评价的核心指标[3-4]。土壤学中把水、肥、气和热称为土壤四大肥力因素。土壤肥力作为土壤的基本属性,具有全面反映土壤各项特性的特点,是土壤生产力的综合指标。土壤是农业生产的基础,其健康状况直接关系到粮食安全和生态平衡[5],其质量问题被越来越多的学者关注。土壤养分作为土壤生态系统的重要组成部分和土壤肥力的重要指标,对土壤质量有决定性的影响,直接影响作物生长发育及其产量和品质[6-8]。土壤酸碱度以及有机质、全氮、碱解氮、有效磷与速效钾含量是衡量土壤肥力的重要指标[9]。如竟丽丽等[10]开展了肥料及耕作制度对土壤肥力的影响研究;尹献远等[11]开展了有机肥对红壤、黄壤和石灰土等土壤肥力的影响研究。目前,针对常规施肥和不施肥模式对不同土壤类型肥力的影响,以及地力培育技术模式下对黄壤地力的影响的相关研究有待进一步开展。本文针对贵州省耕地质量等级不高,土壤结构欠佳以及土壤基础地力亟待提升等现状,通过对该区域典型分布的不同土壤类型设置监测地块,调查常规施肥和无肥措施下土壤肥力的动态变化情况和对作物生物量的影响。在黔中典型黄壤分布区选择代表性监测地块,开展有机培肥、绿肥还田和秸秆还田等地力培育技术模式田间试验,研究不同地力培育技术模式下影响黄壤土壤肥力的主要因子和土壤培肥的关键因素,为该地区耕地质量保护与提升提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究对象

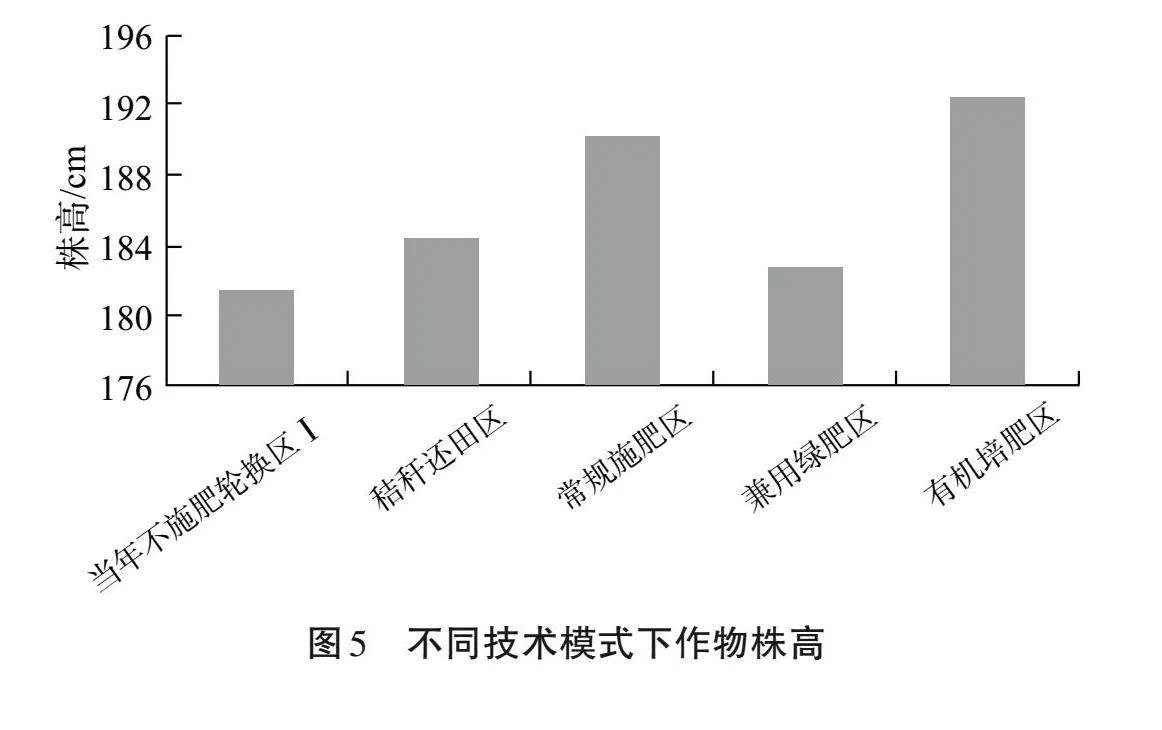

选取典型分布的黄壤、石灰土、紫色土、水稻土及黄棕壤5类土壤类型作为研究对象,共设置19个监测田块,其中稻田监测田块4个、旱地监测田块15个,涉及单季水稻、单季玉米、单季高粱、油菜—水稻、油菜—玉米及马铃薯—玉米轮作等多种耕作制度。同步在典型黄壤区域设置1个地力培育监测田块,开展有机培肥、绿肥还田和秸秆还田等不同地力培育技术模式田间试验。监测地块序号为1~20,编号用字母A~T表示,监测地块基本信息见表1。

1.2 调查指标与方法

在黄壤、石灰土、紫色土、黄棕壤和水稻土5种土壤类型19个监测地块分别设置不施肥区和常规施肥区,调查监测地块的养分投入情况、耕作层厚度、作物生物量(籽粒产量、秸秆产量)和土壤理化性质(有机质、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾含量及土壤容重、pH)[8-9]。作物(鲜食玉米)生物量分别进行籽粒产量(风干基)与茎叶(秸秆)产量(风干基)测定。作物产量测定在去边行后实打实收。

在黄壤分布区选择代表性监测地块进行分区,开展有机培肥、绿肥还田和秸秆还田等地力培育技术模式田间试验,研究地力培育条件下不同类型土壤养分等肥力情况;同步观察并记录作物农艺性状(株高),并测定作物产量(籽粒产量、秸秆产量);开展土壤生物性状监测,对土壤微生物生物量碳和土壤微生物生物量氮进行测试分析[12] ,结合土壤培育改良措施,研究典型黄壤基础地力培育机理。

1.3 数据分析

采用Excel软件进行数据分析及作图。

2 结果与分析

2.1 不同土壤类型耕地的肥力变化及其作物生物量

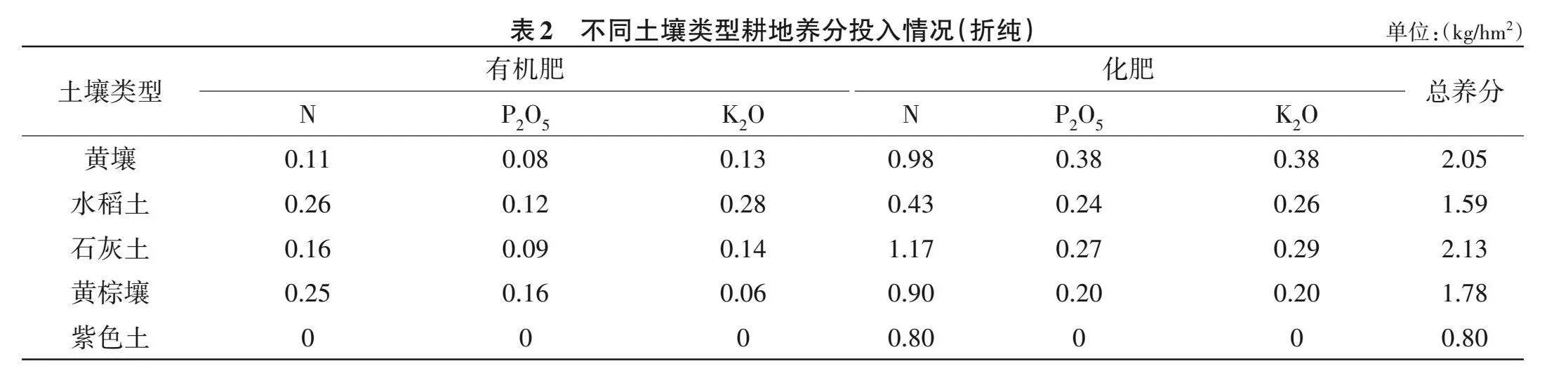

2.1.1 耕地养分投入情况 不同土壤类型耕地施肥设置情况见表2。不同土壤类型耕地的常规施肥区以石灰土耕地的施肥量最高,总养分为2.13 kg/hm2(折纯,下同);其次是黄壤耕地,为2.05 kg/hm2;紫色土耕地的施肥量较低,为0.80 kg/hm2。5种不同土壤类型耕地中,水稻土耕地的有机肥投入较高,达0.66 kg/hm2,紫色土耕地未施用有机肥。从不同土壤类型耕地的养分投入分布来看,有机肥整体投入量较低,化肥投入量较高。

2.1.2 耕地耕作层厚度 从不同土壤类型耕地耕作层厚度(图1)可以看出,石灰土耕地耕作层最厚,平均为20.5 cm,黄棕壤和紫色土耕地次之,平均为20.0 cm,而水稻土耕地耕作层较其他土壤类型薄,平均为18.8 cm。整体来看,耕作层厚度整体呈旱地大于水田趋势。

2.1.3 耕地的作物生物量 由图2可知,常规施肥区不同土壤类型耕地的作物平均生物量大小依次为黄棕壤gt;石灰土gt;紫色土gt;黄壤gt;水稻土。其中,黄棕壤耕地常规施肥区作物的籽粒产量和秸秆产量均最高,分别为47.08和64.33 kg/hm2,较无肥区26.53和38.47 kg/hm2分别增产77.5%和67.2%,这可能与选用的作物品种及黄棕壤自然肥力较高等因素有关。紫色土耕地常规施肥区籽粒产量最低,为28.33 kg/hm2,较无肥区籽粒产量(6.52 kg/hm2)增产334.5%,增产效果明显。从作物秸秆产量来看,以水稻土耕地的秸秆产量最低,为31.45 kg/hm2,其次是黄壤、石灰土、紫色土和黄棕壤,分别为37.27、40.84、45.27和64.33 kg/hm2。

2.1.4 耕地养分情况 根据《全国九大农区及省级耕地质量监测指标分级标准(试行)》[13],5种不同土壤类型耕地的土壤养分中,有机质含量在28.21~59.30 g/kg,处于较高至高等水平;有效磷含量在15.58~44.23 mg/kg,处于高至中等水平;速效钾含量在135.25~246.00 mg/kg,处于高至中等水平;全氮含量在1.7~2.7 g/kg,处于高至中等水平;缓效钾含量在235.67~419.00 mg/kg,处于中等水平(表3)。其中,黄棕壤耕地土壤有机质、全氮和缓效钾含量均最高,而黄壤中有机质、全氮和缓效钾含量均最低;紫色土耕地土壤速效钾含量较高;石灰土耕地土壤有效磷含量较高,水稻土有效磷含量较低,为15.58 mg/kg,可能是由于水田土壤湿度大,有效磷的扩散移动性相对较强、活性较高。

研究发现位于编号K黄棕壤监测地块的土壤呈碱性,pH 8.13(表3),这与黄棕壤自然成土过程形成的弱酸性表现不一致,可能是由于黄棕壤在耕作熟化过程中因人为改土或施用石灰性物质等因素,土壤pH发生了变化,出现局部地区pH较高的情况[14]。此外,黄棕壤地块土壤有机质、全氮和缓效钾含量均最高,表明提升土壤pH能有效提高土壤养分含量[15]。

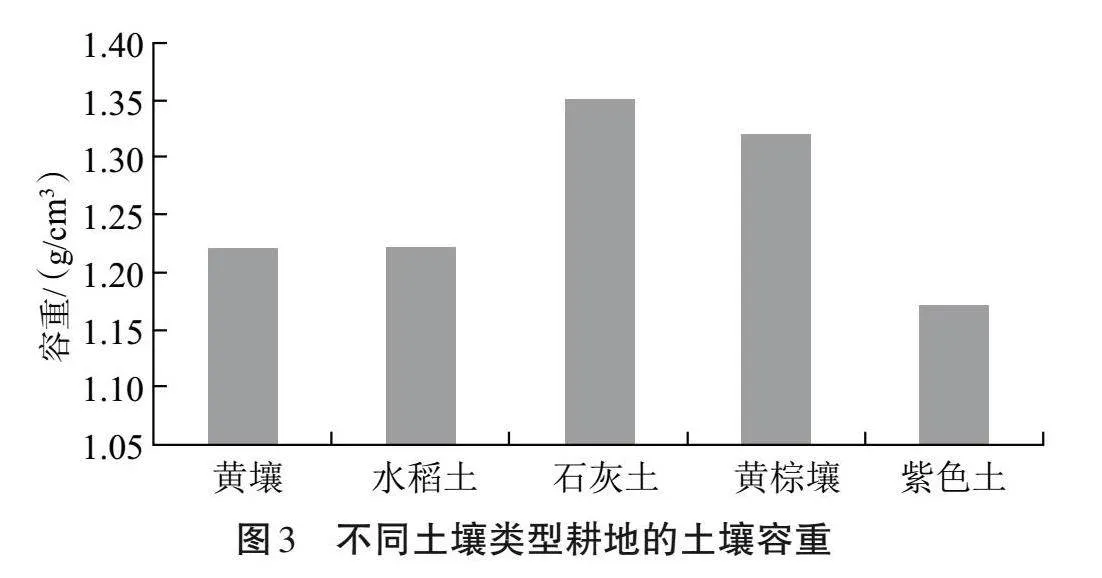

2.1.5 耕地的土壤容重 由图3可知,5种不同土壤类型耕地中,石灰土和黄棕壤两类耕地的土壤容重较高。其中,石灰土耕地的土壤容重为1.35 g/cm3,相对紧实;黄壤、紫色土和水稻土耕地的土壤容重较为适宜,且数值相差不大。

2.2 典型黄壤地力培育效果监测

2.2.1 地力培育技术模式对作物产量及株高的影响 不同技术措施下地力培育监测地块施肥情况见表4。在地力培育田块磷、钾养分投入相同情况下,秸秆还田区和兼用绿肥区氮养分投入设置较常规施肥区减少40%。有机培肥区施肥情况在此基础上进一步优化,设置氮养分投入较常规施肥减少50%,当年不施肥轮换区和常规施肥区总养分投入一致。

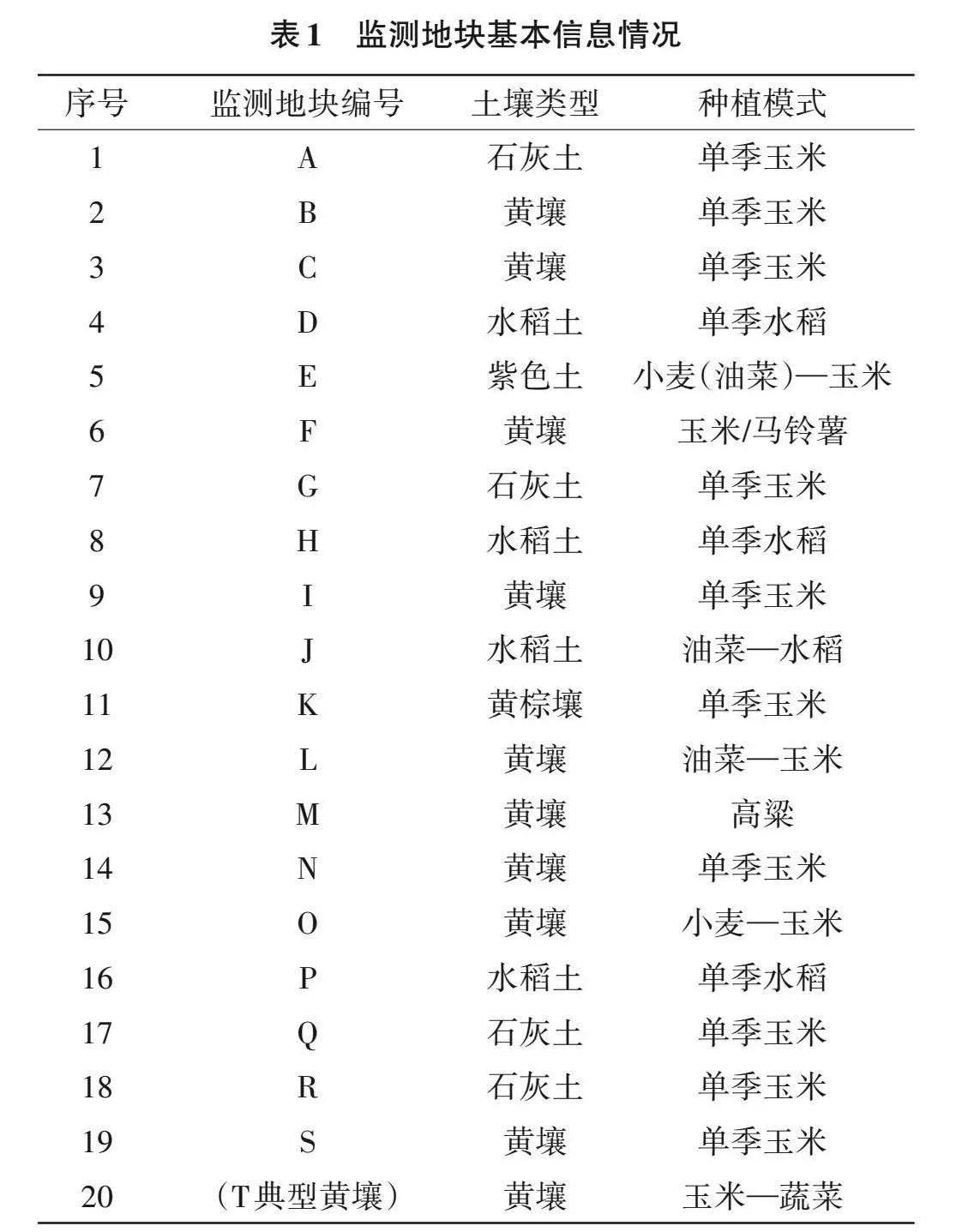

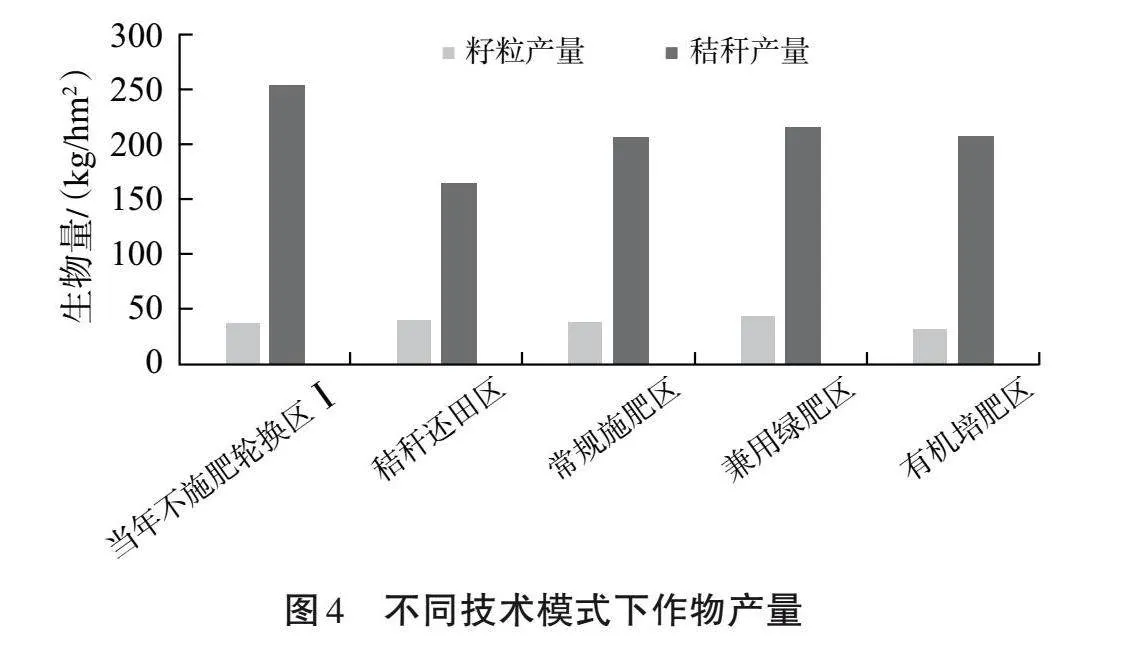

不同技术模式下作物产量及株高见图4~5。地力培育不同技术模式中,兼用绿肥区作物籽粒产量最高,为41.92 kg/hm2,可能是由于秸秆还田和施用绿肥增加了土壤养分。有机培肥区作物籽粒产量较低,为30.86 kg/hm2,但其作物株高最高,为192.33 cm。当年不施肥轮换区I作物株高较小,为181.47 cm。作物产量水平与作物株高一般呈正相关,本研究中有机培肥区出现玉米高长低产的原因可能是氮养分减量50%导致养分投入不足以及土壤温湿度等因素,影响作物籽粒形成。

2.2.2 地力培育技术模式下土壤养分情况 5种土壤地力培育技术模式监测区的土壤养分中,有机质含量在29.90~41.60 g/kg;有效磷含量在4.9~28.9 mg/kg;速效钾含量在67~139 mg/kg;全氮含量在1.5~1.8 g/kg;缓效钾含量在258~314 mg/kg(表5)。以上指标均处在较高或高等水平。其中,兼用绿肥区土壤有机质、全氮和速效钾含量均较高;常规施肥区土壤有效磷含量较高,有机培肥区土壤有效磷、缓效钾含量均较低;当年不施肥轮换区Ⅰ土壤速效钾含量较低。

2.2.3 地力培育技术模式下土壤微生物多样性情况 (1)土壤微生物生物量碳。地力培育技术模式下土壤微生物生物量碳含量见图6。地力培育不同技术模式下土壤微生物生物量碳含量存在一定差异,整体表现为有机培肥区gt;秸秆还田区gt;兼用绿肥区gt;当年不施肥轮换区Ⅰgt;常规施肥区。其中,有机培肥区土壤微生物生物量碳含量较高,为294.07 mg/kg,是常规施肥区的2.35倍。说明施用有机肥能明显提高土壤微生物生物量碳含量。

(2)土壤微生物生物量氮。地力培育技术模式下土壤微生物生物量氮含量见图7。不同土壤地力培育技术模式下土壤微生物生物量氮变化情况与土壤微生物生物量碳类似,整体表现为有机培肥区gt;当年不施肥轮换区Ⅰgt;秸秆还田区gt;兼用绿肥区gt;常规施肥区。其中,有机肥区土壤微生物生物量氮含量最高,为32.15 mg/kg,是常规施肥区的2.61倍。说明施用有机肥能明显提高土壤微生物生物量氮含量。

3 结论与讨论

从19个监测地块5种不同土壤类型来看,常规施肥区施肥量以石灰土耕地施用量最大。5种不同土壤类型耕地以石灰土耕地的施肥量最高,整体上各地类的有机肥投入量较低,化肥投入量较高;耕作层厚度整体呈旱地大于水田趋势;土壤有机质、全氮、有效磷、速效钾和缓效钾含量均处于高至中等水平,整体表现为黄棕壤耕地土壤有机质、全氮和缓效钾含量均最高,黄壤有机质、全氮和缓效钾含量均最低,石灰土耕地土壤有效磷含量较高,水稻土耕地土壤有效磷含量较低;黄棕壤在耕作熟化过程中可能受人为因素等影响,出现与自然成土过程中形成的土壤性质不一致情况;常规施肥条件下紫色土耕地增产效果显著。通过开展典型黄壤地力培育技术措施田间试验,结果表明,不同技术模式中,兼用绿肥区鲜食玉米籽粒产量最高;土壤养分处于较高或高等水平;地力培育技术模式能明显提高土壤微生物生物量碳和土壤微生物生物量氮含量,且施用有机肥对土壤微生物生物量碳和微生物生物量氮含量的影响较大。

本研究通过对研究区典型分布的不同土壤类型设置监测地块,调查常规施肥和无肥措施下土壤肥力动态变化情况及对作物生物量的影响。在典型黄壤分布区选择代表性监测地块,开展有机培肥、绿肥还田和秸秆还田等地力培育技术模式田间试验,研究不同地力培育技术模式下影响黄壤土壤肥力的主要因子和土壤培肥的关键因素。为稳步提升耕地质量,增加土壤肥力,可通过增施有机肥、秸秆还田和实施轮作等技术措施实现耕地用养结合,增加耕地土壤微生物多样性,提高土壤养分有效性,从而实现粮食单产提升的目标。

参考文献

[1] 卢树昌. 土壤肥料学[M]. 北京:中国农业出版社,2011.

[2] 曹志洪. 解译土壤质量演变规律,确保土壤资源持续利用[J]. 世界科技研究与发展,2001,23(3):28-32.

[3] 鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M]. 北京:中国农业科学技术出版社,2000.

[4] 张玲,褚杰,孙昊,等. 北京市大兴区不同类型果园土壤肥力和环境质量研究[J]. 中国土壤与肥料,2023(8):14-22.

[5] 米刚. 可持续发展中土壤肥料利用发展路径[J]. 河北农业,2023(7):41-43.

[6] 张汪寿,李晓秀,黄文江,等. 不同土地利用条件下土壤质量综合评价方法[J]. 农业工程学报,2010,26(12):311-318.

[7] 应蓉蓉,张晓雨,孔令雅,等. 农用地土壤环境质量评价与类别划分研究[J]. 生态与农村环境学报,2020,36(1):18-25.

[8] 刘明庆,韩笑,杨育文,等. 不同土地利用方式土壤肥力调查与评价:以浙江省建德市葛塘村为例[J]. 生态与农村环境学报,2023,39(3):394-401.

[9] 吴强建,肖委明,赵晓东,等. 江西井冈蜜柚种植区果园土壤肥力现状及区域分布特征[J]. 农业资源与环境学报,2022,39(5):1025-1032.

[10] 竟丽丽,崔权仁,武文明. 不同类型肥料及耕作制度对土壤肥力的影响[J]. 现代农业科技,2011(15):275-277.

[11] 尹献远,张鑫,徐霄,等. 有机肥料对衢州市不同类型土壤肥力的影响效果[J]. 南方农业,2024,18(4):82-84.

[12] 亚热带农业生态研究所. 稻田和旱地土壤微生物生物量(碳、氮)含量及其环境驱动的差异机制研究获进展[J].粮油与饲料科技,2022(1):47-48.

[13] 农业农村部耕地质量监测保护中心.全国九大农区及省级耕地质量监测指标分级标准(试行)(耕地监测函 [2019]30号)[Z].2019-03-22.

[14] 贵州省土壤普查办公室.贵州省土壤[M]贵阳:贵州科技出版社,1993.

[15] 李鑫. 土壤pH值与养分肥力指标的相关性分析[J]. 安徽农学通报,2017,23(21):67-68.

(责任编辑:何" 艳)