金融化浪潮:全要素生产率的引擎还是陷阱?

2025-02-14朱静怡杨晓丽

摘" "要:实体企业发展是助力经济高质量发展的重要推动力,然而企业金融化现象日益严峻,这是否会抑制高质量发展进程?本文以2016—2022年我国沪深A股上市公司为研究对象,从适度与过度金融投资行为实证检验企业金融化对全要素生产率的影响。研究表明,企业金融化与全要素生产率之间存在显著的倒U型关系,临界值为0.5670,即在临界值左侧,金融化会提高全要素生产率;而越过临界值,金融化会抑制全要素生产率。基于异质性分析,其倒U型关系在非国有企业与非高新技术企业中成立,对于国有企业与高新技术企业不成立。进一步研究发现,较高的商业信用融资与较大的企业内部薪酬差距分别正向与负向调节企业金融化与全要素生产的倒U型。因此,只有把金融化置于合适水平内,才能推动企业提高全要素生产率,这对于实体企业助力经济高质量发展具有重要现实意义。

关键词:企业金融化;生产效率;商业信用融资;沪深A股上市公司

DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2025.01.001

中图分类号:F832.51" " " " "文献标识码:A" " "文章编号:1003-9031(2025)01-0004-14

一、引言

近年来,由于市场需求萎缩、企业创新动力不足等不利因素的共同作用,我国实体经济面临较大的下行压力。受金融与房地产等行业高额回报率的影响,众多实体企业为了追求更高的利润,纷纷将资金投入这些领域,并积极开展金融化运作,即实体企业逐渐偏离了原有的实业基础,呈现出向金融领域转移的明显趋势,导致虚拟经济迅速扩张。由此引发的实体企业金融化现象及其经济影响,已成为社会各界广泛关注的热点话题。企业的金融投资行为,一方面使得企业脱离主营业务范围,导致资源错配,影响全要素生产率的提高;另一方面,企业通过持有一定的金融资产来保持流动性,缓解融资约束,有利于提升全要素生产率。提升企业生产要素的质量和使用效能对经济结构的转型和经济增长质量具有深远影响,探索企业金融投资行为的合理性与适度性、推动企业全要素生产率的提高,为我国实现经济高质量发展注入强劲动力,具有深刻的理论探索价值与重要的现实意义。

本文采用2016—2022年沪深A股非金融公司的数据,从适度与过度金融投资两个方面深入探讨金融化对全要素生产率的影响。本文的边际贡献在于:第一,不同于现有文献对企业金融化与全要素生产率之间线性关系的关注,本文通过区分适度的资本配置优化与潜在的过度金融投机,证实了两者之间存在非线性关系的可能,丰富了企业财务政策与企业生产经营之间的理论关系;第二,丰富了商业信用融资和企业内部薪酬差距的边界机制研究。本文验证金融化对全要素生产率的影响效应受到商业信用融资和企业内部薪酬差距的调节,拓展了企业主营业务发展中存在的推力与阻力,这为企业长远发展提供了微观经验证据。

二、理论分析与研究假设

(一) 企业金融化与全要素生产率的非线性关系

企业金融投资行为在不同投资动机下会对企业产生不同效应。基于预防性储备动机,企业金融投资行为有利于缓解融资约束,弥补主业投资不足(杜勇等,2017),避免财务危机,发挥“蓄水池”效应;在套利动因的驱使下,实体企业利用金融市场上投机获利,挤占企业创新投入(王红建等,2017)。由于企业资源的有限性,企业金融化行为对实物资本产生挤出作用(张成思和张步昙,2016),即金融投资与实物投资存在替代关系(Tobin,1965)。研究发现,金融投资行为显著降低企业当期研发创新,但金融资产持有份额有助于推动未来时期的企业研发创新(刘贯春,2017),金融化也与研发投入在当期呈负向关系,在滞后期呈显著正相关(杨松令等,2019),对企业价值的影响效应表现为“倒U型”(刘立夫和杜金岷,2021)。

一方面,企业合理的金融资产配置发挥“蓄水池”效应,缓解融资约束与财务困境,驱动资本从低利润行业流向高利润行业,一定程度上提高资源配置效率(彭若弘和张若涵,2023),促进企业创新发展(冉芳等,2022),有利于提升全要素生产率;另一方面,企业过度金融投资行为使得原本用于经营业务的资金流向金融资产,阻碍企业自主创新体系的形成,抑制企业研发投资,降低企业技术效率,最终抑制企业生产效率(陈赤平和孔莉霞,2020),对全要素生产率产生负面影响。

由此,提出假设H1:企业金融化与全要素生产率之间为倒U型关系,即适度金融化促进全要素生产率,过度金融化抑制全要素生产率。

(二)商业信用融资的调节效应

商业信用作为一种外源融资,为企业提供外部资金支持,缓解融资约束,一定程度上减少信息不对称,在企业适度金融投资时能保持更为充足的自由现金水平以维持其正常经营,促使企业将更多的可利用资源分配到投资和研发等方面,并通过改善公司内部治理模式,弥补企业生产经营过程中可能出现的资本短缺,并从融资约束视角有利于提高非国有企业的全要素生产率(张羽瑶和张冬洋,2019),而过度使用商业信用融资会带来短期偿债压力,迫使企业减少产出不确定且周期长的投资项目,此时商业信用对企业全要素生产率将产生“挤出效应”(吴祖光和安佩,2019)。此外,现有文献研究发现成长期企业的商业信用融资存在边际报酬递减规律,当成本小于收益时,规模经济作为主导地位,全要素生产率上升;当成本大于收益时,边际效用递减,规模不经济进一步加剧,全要素生产率下降。即成长期企业的商业信用融资对企业全要素生产率存在非线性的倒U型关系(郑明贵等,2022)。

一方面,商业信用融资的增强可以有效缓解融资约束、降低信息不对称,进一步提高企业的经营效率和盈利能力,促进生产效率的提高。在适度金融投资、企业将发展重心置于主营业务时,商业信用融资水平越高则越有利于发展主营业务,可以强化金融化对全要素生产率的促进作用。另一方面,过度金融化对主营业务投入产生挤兑,对全要素生产率产生抑制作用。虽然商业信用融资是一种有效融资渠道,但在企业经营策略倾向金融投资和过度依赖金融渠道获利时,企业会把获得的融资更多投入于金融领域,加剧资金流向金融领域。同时,商业信用融资规模的提高加剧生存风险(王京滨等,2022),进一步削弱企业实体经济实力与生产效率。即企业金融化程度较高时,较高的商业信用融资加剧了金融化对全要素生产率的抑制作用。

由此,提出假设H2:商业信用融资正向调节企业金融化与全要素生产率的倒U型关系,即随着商业信用融资的提高,企业金融化与全要素生产率的倒U型关系趋于陡峭。

(三)企业内部薪酬差距的调节效应

社会比较理论表明,一定程度上的薪酬差距存在正向激励效应,即薪酬差距让努力工作的员工感受到公平,进而起到激励效果。高管与员工间的薪酬差距正向推动企业创造性产出(程新生,2012),管理层薪酬溢价对推动企业创新起主导作用(孔东民等,2017)。相对剥削理论强调薪酬分配需尽可能满足公平性标准,如果成员发现其个人薪酬相较于他人水平低很多,会认为自身被剥削,进而消极怠工,唯有较平均的收入分配才能消除这种被剥削的认知。高新技术企业内部薪酬差距的扩大不利于普通研发人员合作意识的培养(翟淑萍等,2017),降低企业生产效率。研究发现,企业高管之间薪酬差距、高管与员工间薪酬的绝对差距显著提高企业全要素生产率,但高管与员工间薪酬的相对差距与全要素生产率显著负相关,并存在倒U型关系(杨竹清和陆松开,2018)。基于不同企业所属性质而言,国有企业内部薪酬差距扩大不利于生产效率的提升(刘张发等,2017)。而国有上市公司内部薪酬差距适当提高可以抑制其非效率投资,过大的薪酬差距则对企业内部投资效率产生负面影响(王建军和刘红霞,2015)。

根据“锦标赛理论”,相比于较小的内部薪酬差距,内部薪酬差距的扩大可以通过激发高管与普通员工的竞争意识进一步加剧正向激励作用,从而提高整个企业的业绩(黎文靖和胡玉明,2012),即不同层级的员工之间如果存在较大的薪酬差距,能督促次低层级员工为争取更高的薪酬职位而努力工作。对于高管而言,薪酬高低释放代表其能力的信号。为保持内部薪酬差距,高管会更加努力工作,这有利于提升企业绩效和改善经营效率。因此,企业内部薪酬差距的扩大不仅为缓解代理问题提供了有效解决途径(陈佳琪,2022),而且在企业内部形成长期有效的正向激励机制,提高企业绩效水平的同时,有利于防止企业投资短期化,有效降低企业金融投资意愿,进而减缓企业金融化对全要素生产率的非线性影响。

由此,提出假设H3:企业内部薪酬差距负向调节企业金融化与全要素生产率的倒U型关系,即随着企业内部薪酬差距的扩大,企业金融化与全要素生产率的倒U型关系趋于平滑。

三、研究设计

(一)数据来源

本文以2016—2022年沪深A股上市公司为研究对象,原始数据来自国泰安(CSMAR)数据库与Wind数据库,并对数据进行以下处理:第一,剔除具有金融属性特征的上市公司数据;第二,剔除ST、ST*、PT标志的样本;第三,剔除关键变量严重缺失的数据。此外,为消除异常值对回归结果的潜在影响,对样本数据进行上下1%的缩尾处理。

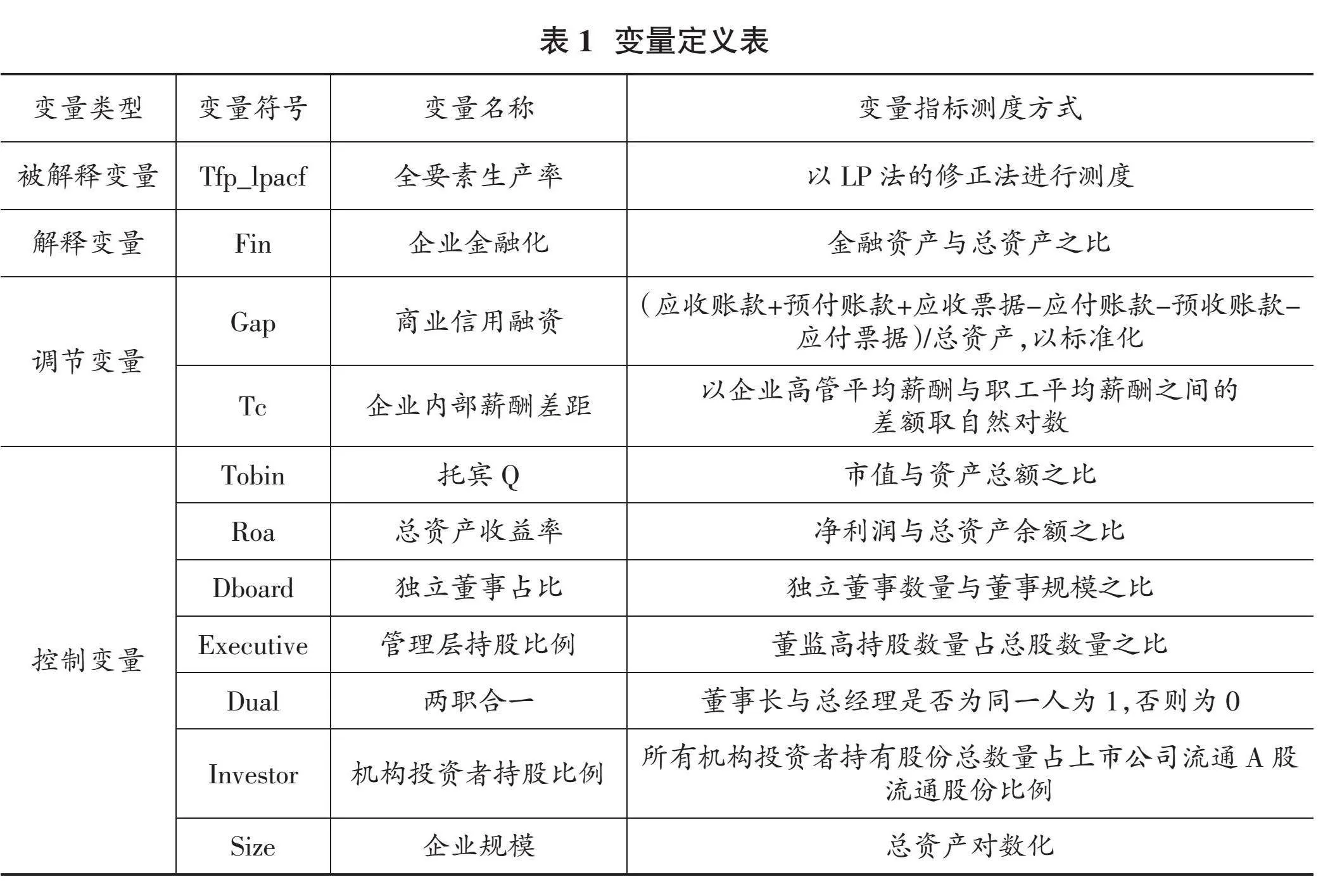

(二)变量的选取与说明

1.被解释变量:全要素生产率

关于企业全要素生产率(TFP)指标的测度方面,参考鲁晓东和连玉君(2012)、宋敏等(2017),常用LP法与OP法可以较好处理内生性与样本选择偏差所引起的问题,而其ACF修正法更是克服了函数相关性问题。因此,本文采用LP法的ACF修正法估算全要素生产率(Tfp_lpacf),以OP法的ACF修正法估算出的全要素生产率用于稳健性检验,以Tfp_opacf表示。

估算企业全要素生产率所需的指标包括销售收入(Outcome Y)、劳动投入(Labor L)、资本投入(Capital K)及中间投入(Material M)。参考黄贤环和王瑶(2019),本文采用主营业务收入、员工总数、固定资产净值和购买商品接受劳务支付的现金分别衡量销售收入、劳动投入、资本投入和中间投入,并取自然对数,以Tfp_lpacf表示。

2.核心解释变量:企业金融化

借鉴Demir(2009)、孙江永等(2016)、张成思与张步昙(2016)的做法,本文从金融资产定义的角度入手,将金融资产划分为货币资金、持有至到期投资、投资性房地产、交易性金融资产、长期股权投资、可供出售的金融资产、应收股利与应收利息八个部分,用金融资产与总资产的比值去衡量金融化程度,记作Fin。

3.调节变量:企业内部薪酬差距、商业信用融资

参考刘春和孙亮(2010),本文以高管与职工间的平均薪酬差额取自然对数,来度量内部薪酬差距(Gap)。其中,高管平均薪酬以前三名高管平均薪酬衡量;同时,本文通过扣除估算比例大约为56%的企业为员工所负担的社会保险费用,进而计算职工净薪酬总额,即职工平均薪酬为“支付给职工以及为职工所支付的现金”除以1.56后与“高管年度报酬总额”差额再除以“员工总数”与“高管人数”的差额。

本文参考刘欢等(2015)和孙昌玲等(2021)的做法,采用“(应收账款+预付账款+应收票据-应付账款-预收账款-应付票据)”与总资产进行标准化的比值来度量商业信用融资(Tc)。

4.控制变量

根据相关文献,本文选取控制变量如表1所示:托宾Q(Tobin),总资产收益率(Roa),独立董事占比(Dboard),管理层持股比例(Executive),两职合一(Dual),机构投资者持股比例(Investor),企业规模(Size)。

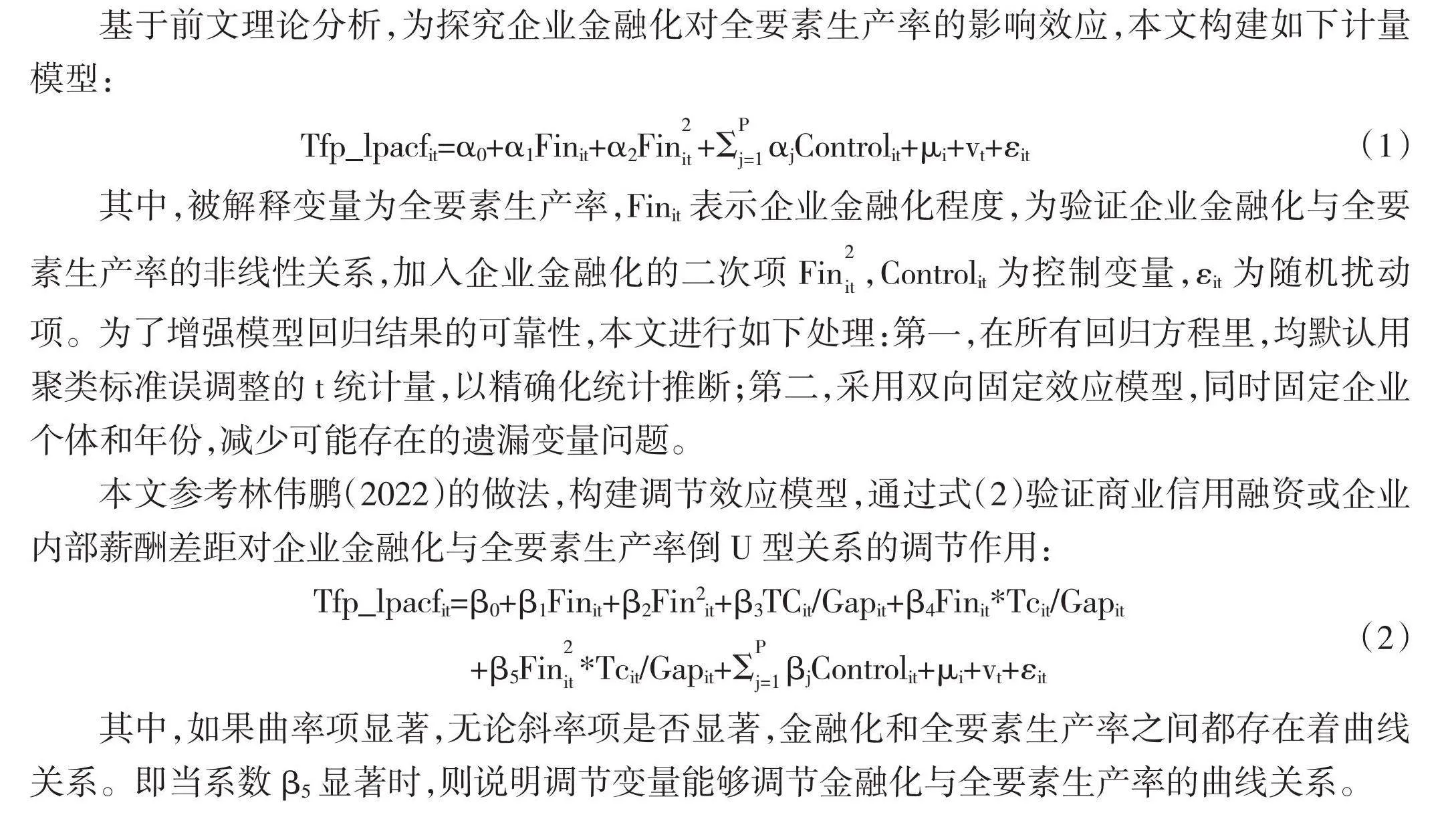

(三)计量模型设定

基于前文理论分析,为探究企业金融化对全要素生产率的影响效应,本文构建如下计量模型:

其中,被解释变量为全要素生产率,Finit表示企业金融化程度,为验证企业金融化与全要素生产率的非线性关系,加入企业金融化的二次项Fin,Controlit为控制变量,?着it为随机扰动项。为了增强模型回归结果的可靠性,本文进行如下处理:第一,在所有回归方程里,均默认用聚类标准误调整的t统计量,以精确化统计推断;第二,采用双向固定效应模型,同时固定企业个体和年份,减少可能存在的遗漏变量问题。

本文参考林伟鹏(2022)的做法,构建调节效应模型,通过式(2)验证商业信用融资或企业内部薪酬差距对企业金融化与全要素生产率倒U型关系的调节作用:

其中,如果曲率项显著,无论斜率项是否显著,金融化和全要素生产率之间都存在着曲线关系。即当系数?茁5显著时,则说明调节变量能够调节金融化与全要素生产率的曲线关系。

(四)描述性统计

本文主要变量描述性统计结果如表2所示。其中,企业金融化的均值为27.01%,最小值为3.66%,较多企业金融资产持有率不超过资产总额的40%,少数企业金融化程度高达78.01%,说明存在企业普遍持有金融资产的现状,且不同企业对于金融资产配置倾向差异较大,这一定程度上容易影响企业对于资金的使用。

四、实证结果分析

(一)基准回归分析

基于现有非线性关系的研究方法,本文利用Haans的“三步法”检验倒U型关系(Haans,2016):第一步,检验核心解释变量的二次项是否显著;第二步,检验倒U型曲线是否满足左区间斜率为正,右区间斜率为负;第三步,检验倒U型曲线拐点是否处于核心解释变量取值范围内。

表3显示了金融化与全要素生产率的基准回归结果。由表3列(1)、列(2)可知,无论是否加入控制变量,金融化(Fin)的估计系数均在1%水平上显著为正,金融化平方项(Fin2)的估计系数在1%的水平上显著为负。

Utest结果显示,企业金融化的下界限斜率(0.4682)在1%水平上显著为正,而金融化上界限斜率(-0.1881)在10%水平内显著为负。倒U型曲线的临界点约为0.5670,且Fin的取值范围区间为[0.0366,0.7801]。由此可知,极值点在数据范围内,并能够在10%的统计水平上拒绝原假设。

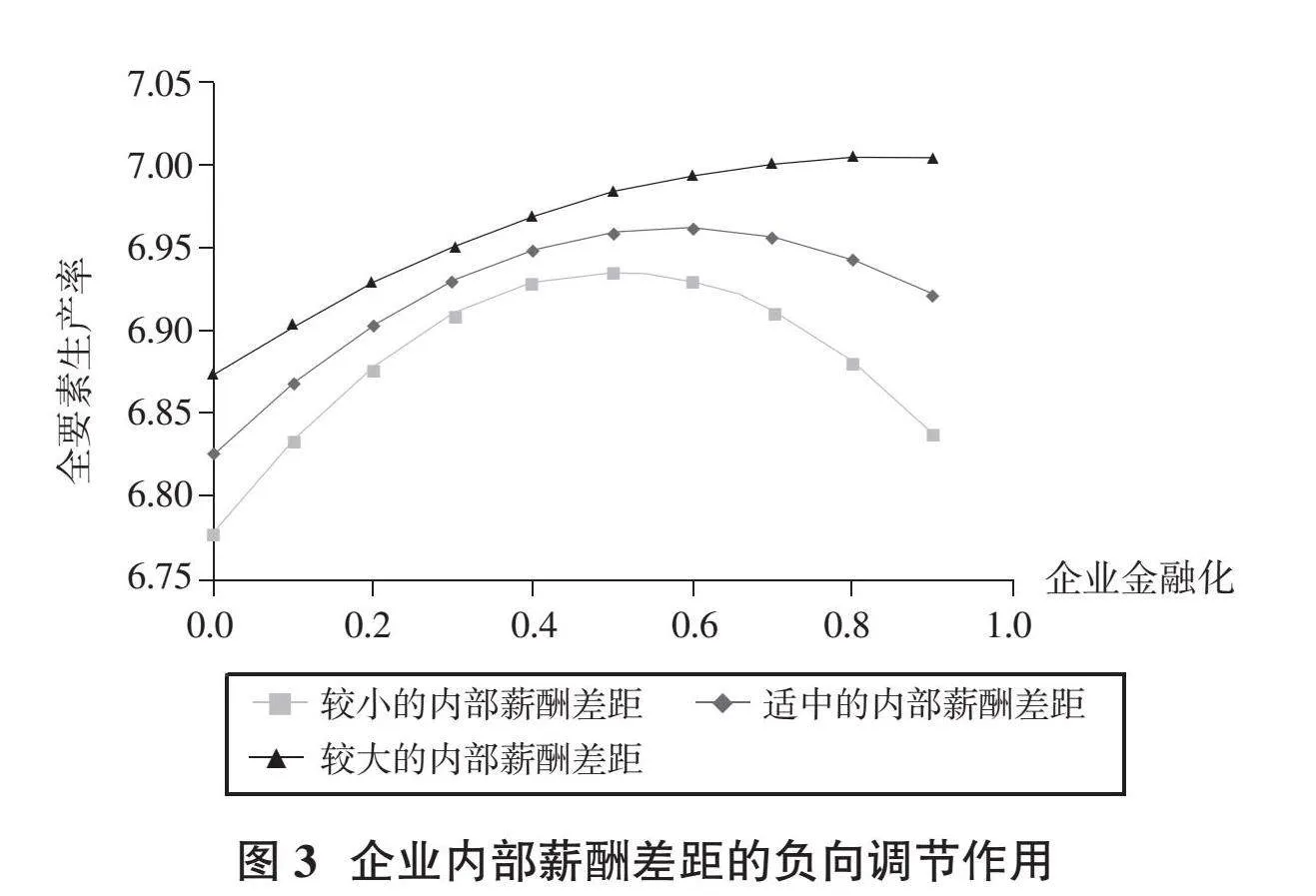

综合上述估计结果,当企业金融化取值范围在[0.0366,0.5670]时,对全要素生产率表现为促进作用;而企业金融化取值范围在[0.5670,0.7801]时,对全要素生产率表现为抑制作用。如图1所示,金融化与全要素生产率存在非线性关系,表现为倒U型关系,假设H1通过验证。

(二)稳健性检验

1.改变主要变量测度方式

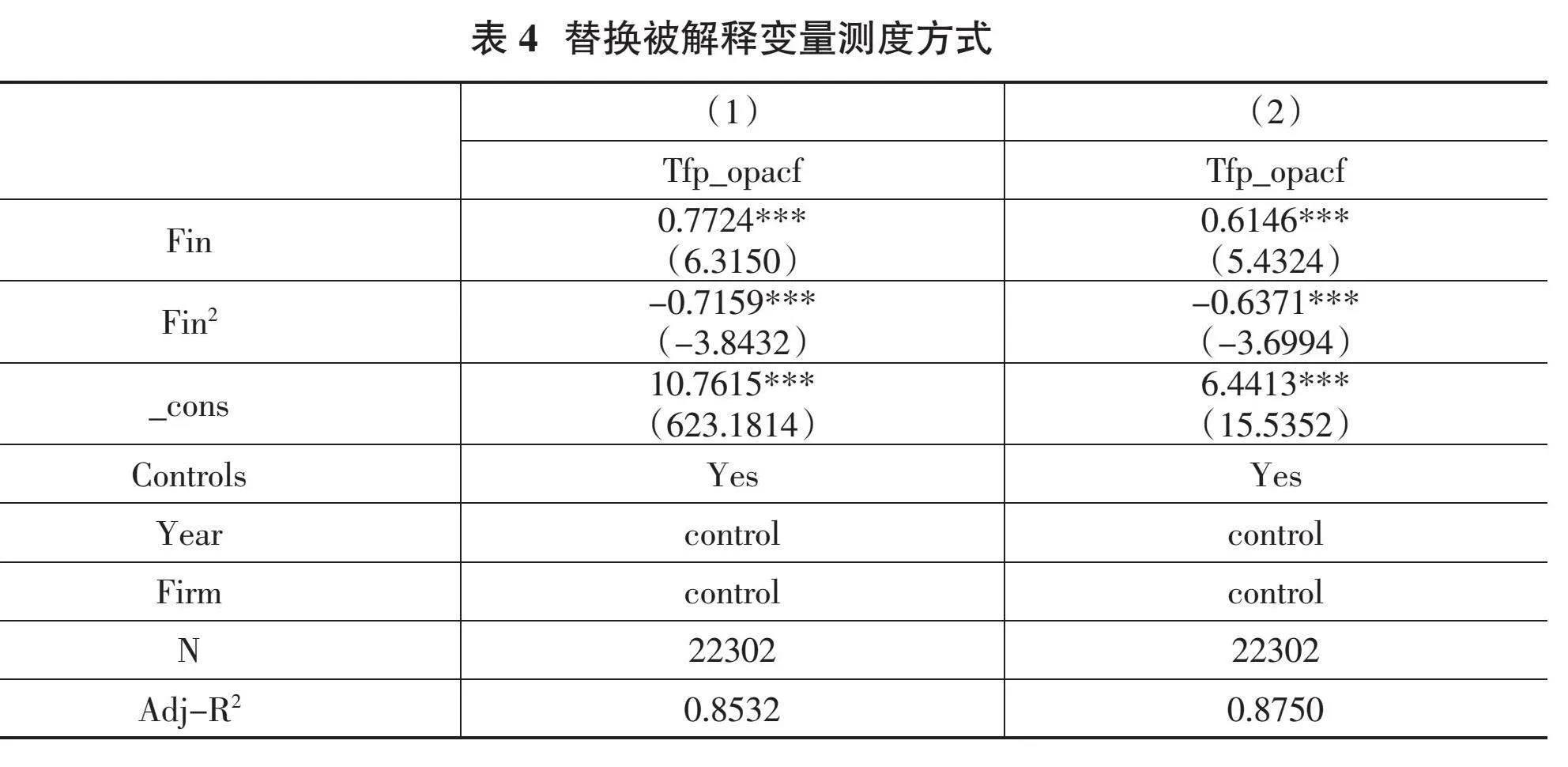

本文以OP法重新度量全要素生产率进行稳健性检验。估计结果如表4所示,无论是否加入控制变量,企业金融化与全要素生产率仍存在倒U型关系,以上回归结果与前文一致,说明本文研究结论的稳健性。

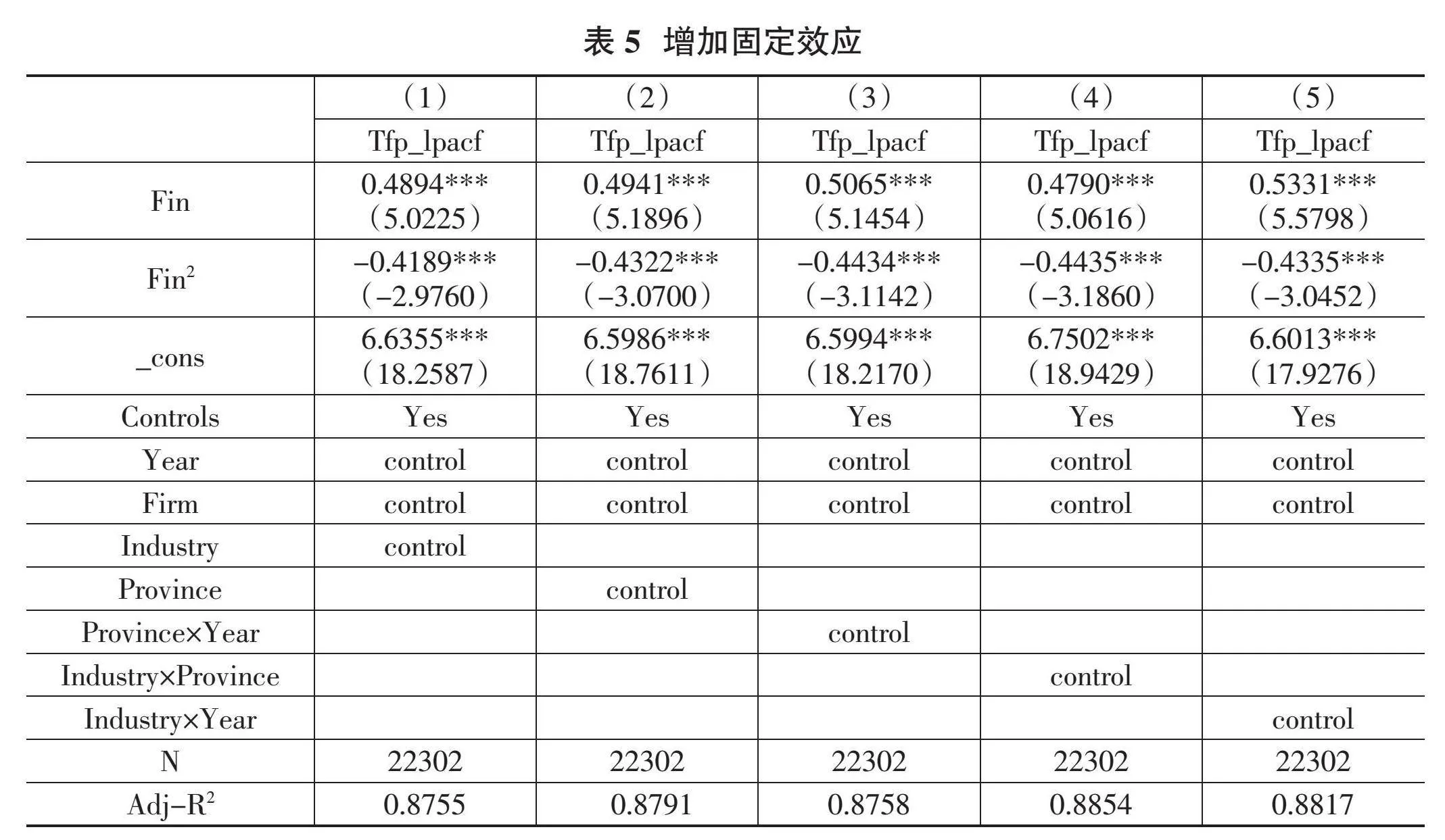

2.控制省份及行业层面宏观因素的影响

考虑到行业与宏观层面的可能性影响,本文分别依次增加行业、省份、省份×年份、行业×省份、行业×年份的固定效应,控制行业层面的时间固定效应及地理位置差异性的影响。其稳健性结果如表5列(1)—列(5)所示,估计结果与基准回归结果保持一致,说明基准回归的稳健性。

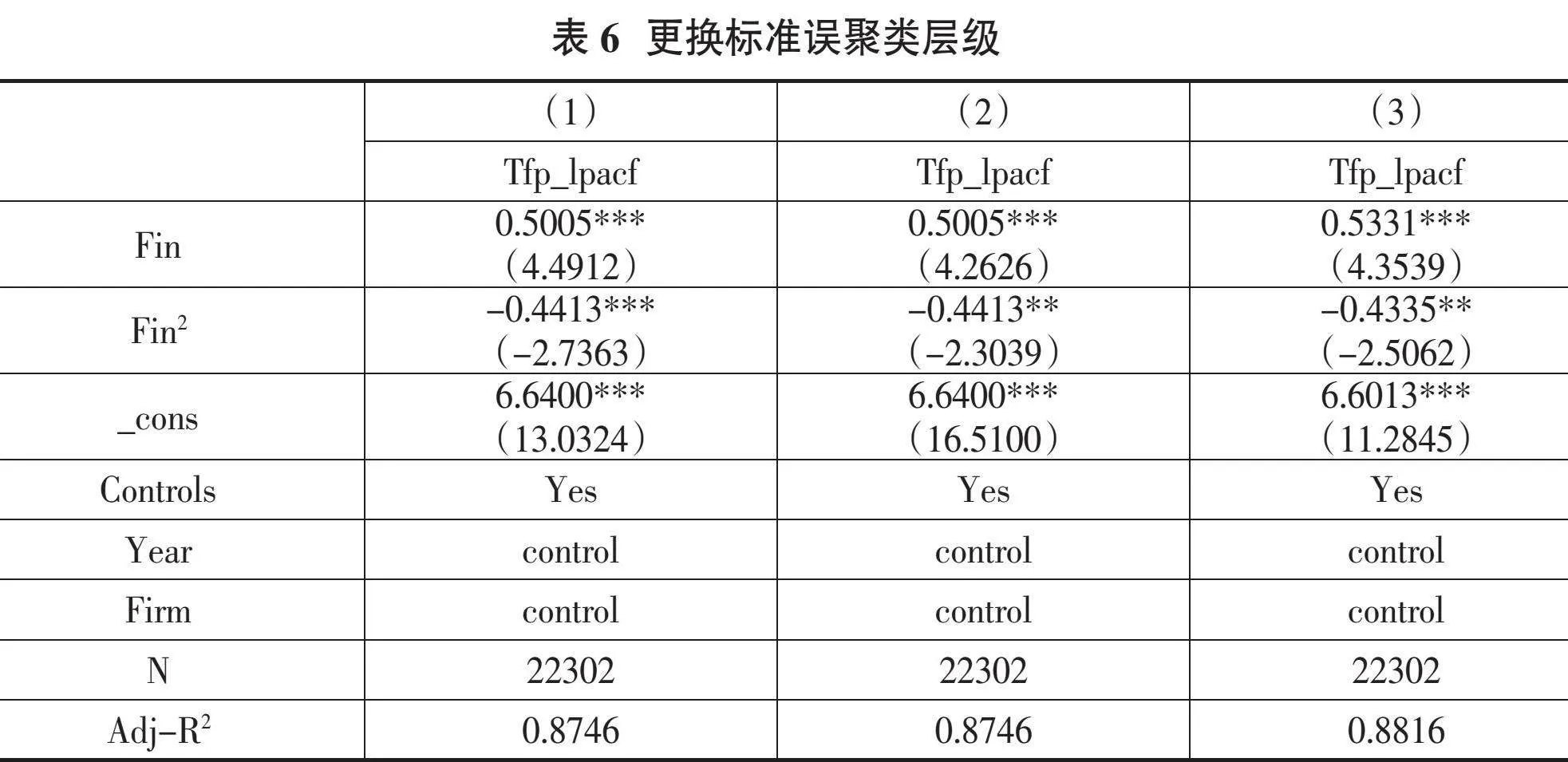

3.更换标准误聚类层级

考虑到位于同一行业、地区的企业间可能存在相关性,本文将标准误聚类到行业与省份层面。同时,考虑误差项间在时间维度上可能存在的自相关和异方差问题,本文对标准误在企业和年度两个层面进行二维聚类调整。如表6所示,回归结果证明基准回归的稳健性。

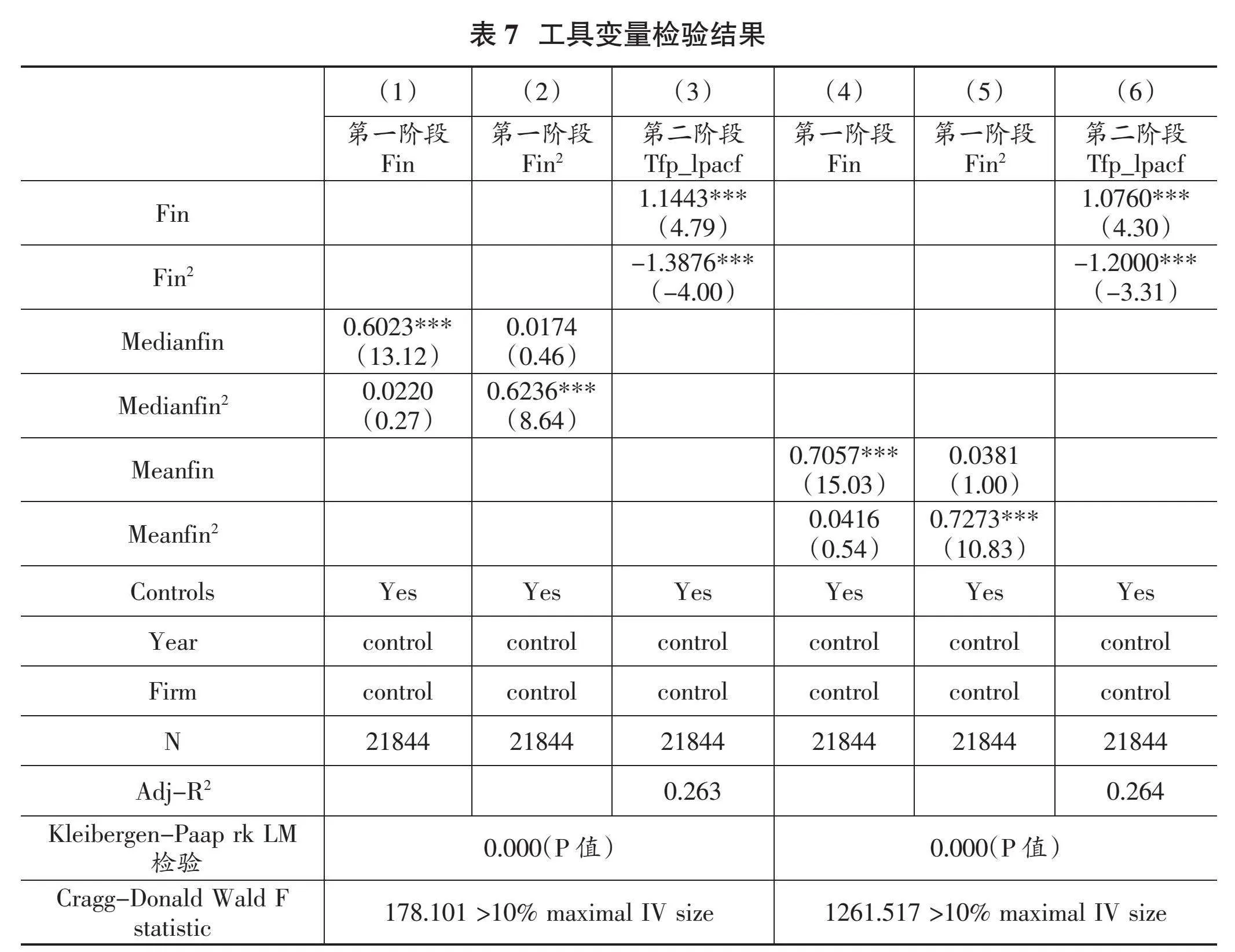

4.工具变量法

考虑到企业金融化与全要素生产率之间存在互为因果关系,即企业产出效率越高,有利于企业增强内部资金积累与投资决策能力,扩大融资渠道,越有能力为企业金融投资提供支持,这可能导致倒U型关系被错误解释。为了尽可能缓解反向因果关系对本研究结论潜在的内生影响,参考肖红军等(2021)的做法,分别以分行业分年度分省份的金融化中位数、分行业分年度分省份的金融化均值作为金融化及其平方项的工具变量,其结果分别如表7列(1)—列(3)与列(4)—列(6)所示。

结果显示,第一阶段中金融化一次项对应的两个工具变量一次项显著为正,金融化二次项对应的两个工具变量平方项均显著为正。同时,识别不足检验LM统计量在1%显著性水平上拒绝原假设,Wald F统计量远大于10%水平上的临界值(16.38),表明此工具变量不存在识别不足或弱工具变量的问题。第二阶段中,金融化与企业全要素生产率仍呈现倒U型关系,与基准回归结果保持一致。因此,控制内生性后,本研究结论依旧稳健。

(三)异质性分析

1.企业所有制属性异质性检验

本文依次将样本分为国有企业与非国有企业,回归结果如表8所示,仅对于非国有企业而言,金融化对全要素生产率的倒U型关系成立。这是因为非国有企业存在融资难、融资贵的问题,受到现金流水平的约束,企业倾向于为了获得更优异的绩效水平进而进行金融投资来谋私利;国有企业有着较强的融资优势,且不以利润最大化为最终经营目标,同时要面对来自政府严厉的金融约束,因而不会被诱使加剧金融投资。

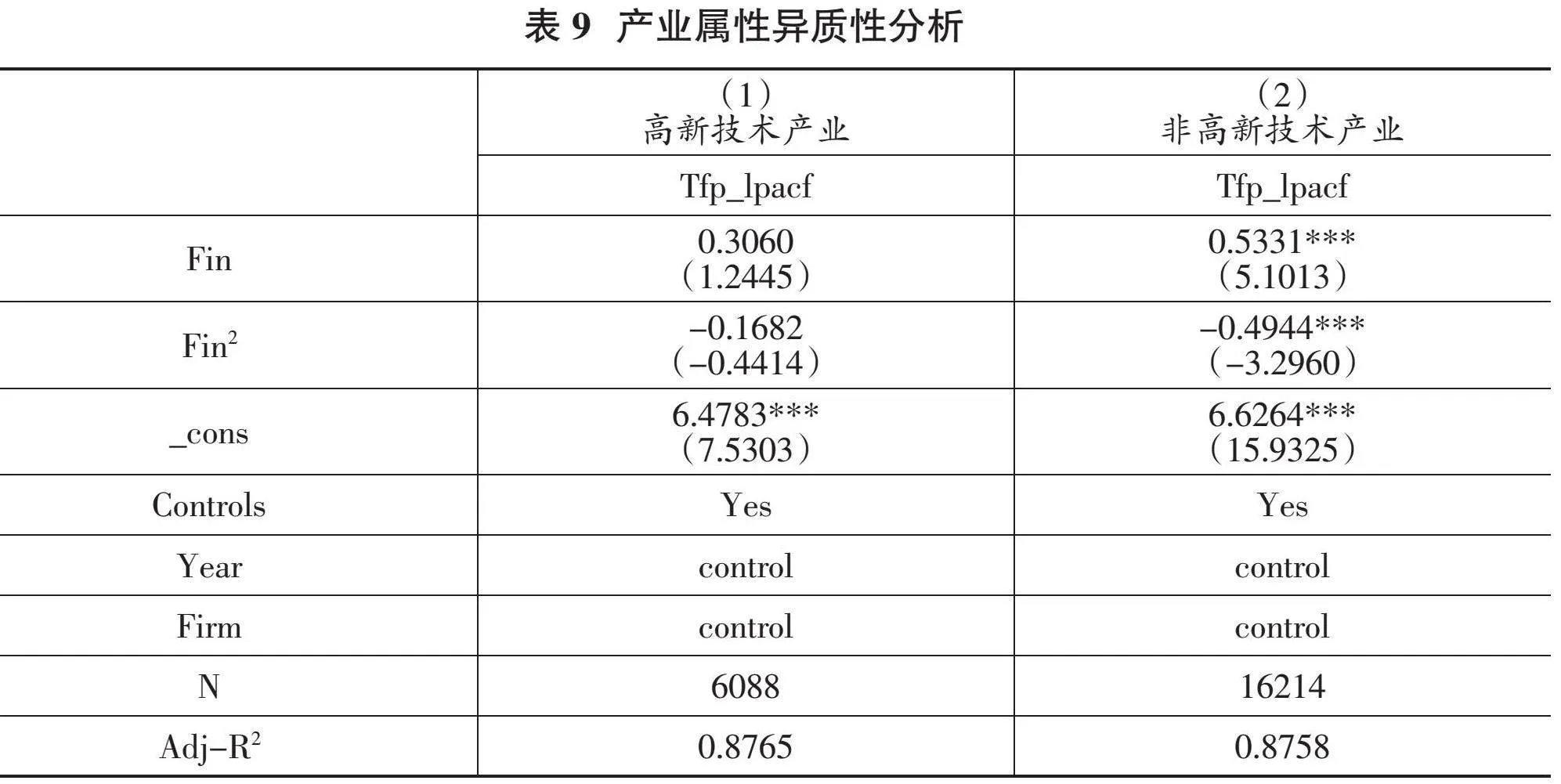

2.企业产业属性异质性检验

本文将样本分为高新技术产业与非高新技术产业,回归结果如表9所示,对于非高新技术产业而言,金融化对全要素生产率的倒U型关系成立。其原因可能在于发展高新技术产业的企业更加注重技术创新,持有金融资产作为平滑风险的手段,为企业创新研发提供资金支持,因此很少会去侵占企业主营业务资源;非高新技术产业进行金融投资更多出于投机获利动机,进而容易挤兑主营业务投入。

综合表8与表9的实证结果,基于企业所有制属性与产业属性差异,企业金融化对全要素生产率的倒U型关系在具备较强投机动机的非国有企业和非高新技术产业间显著存在,而在国有企业与高新技术产业间不显著。

五、进一步分析

(一)商业信用融资的调节效应

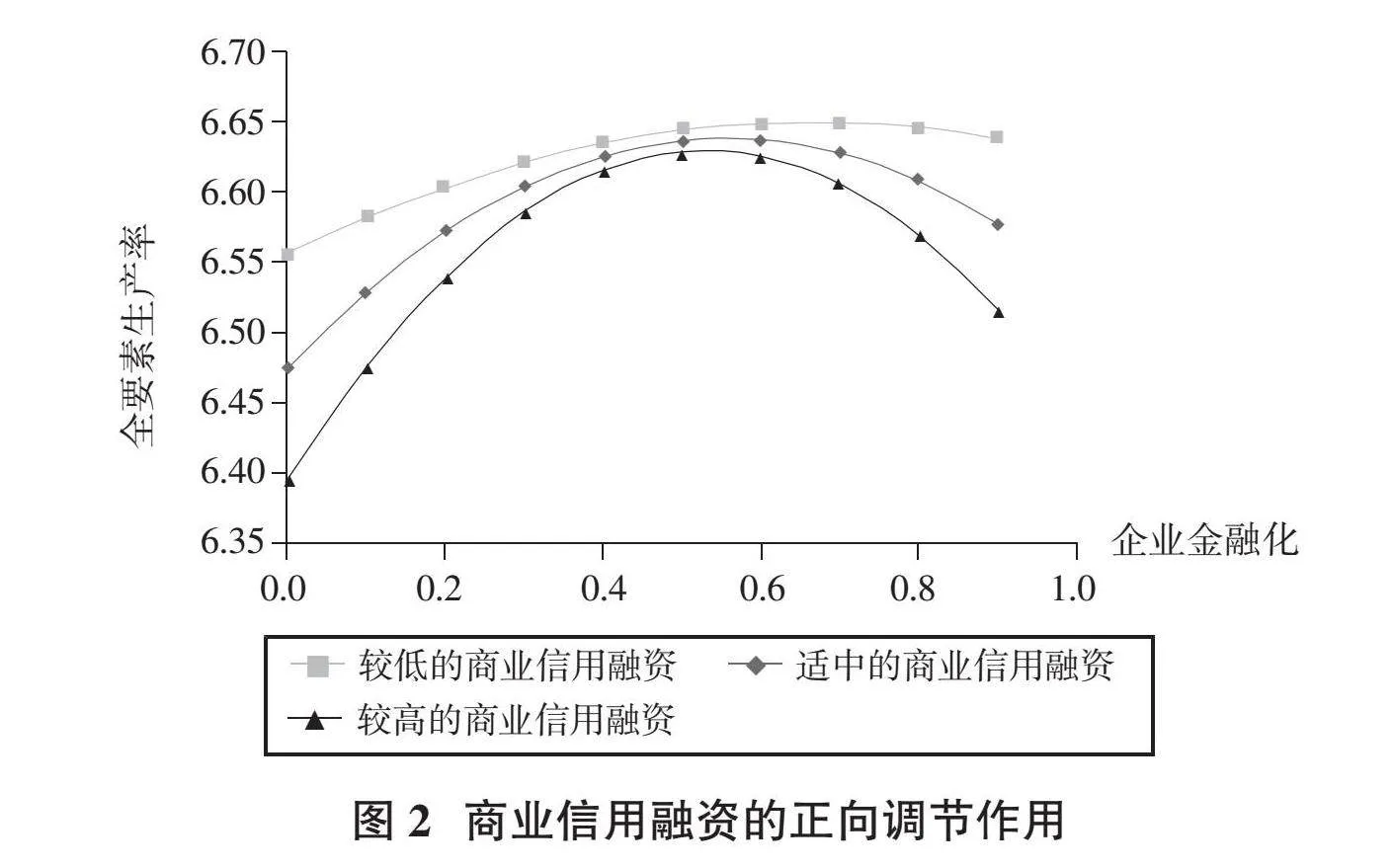

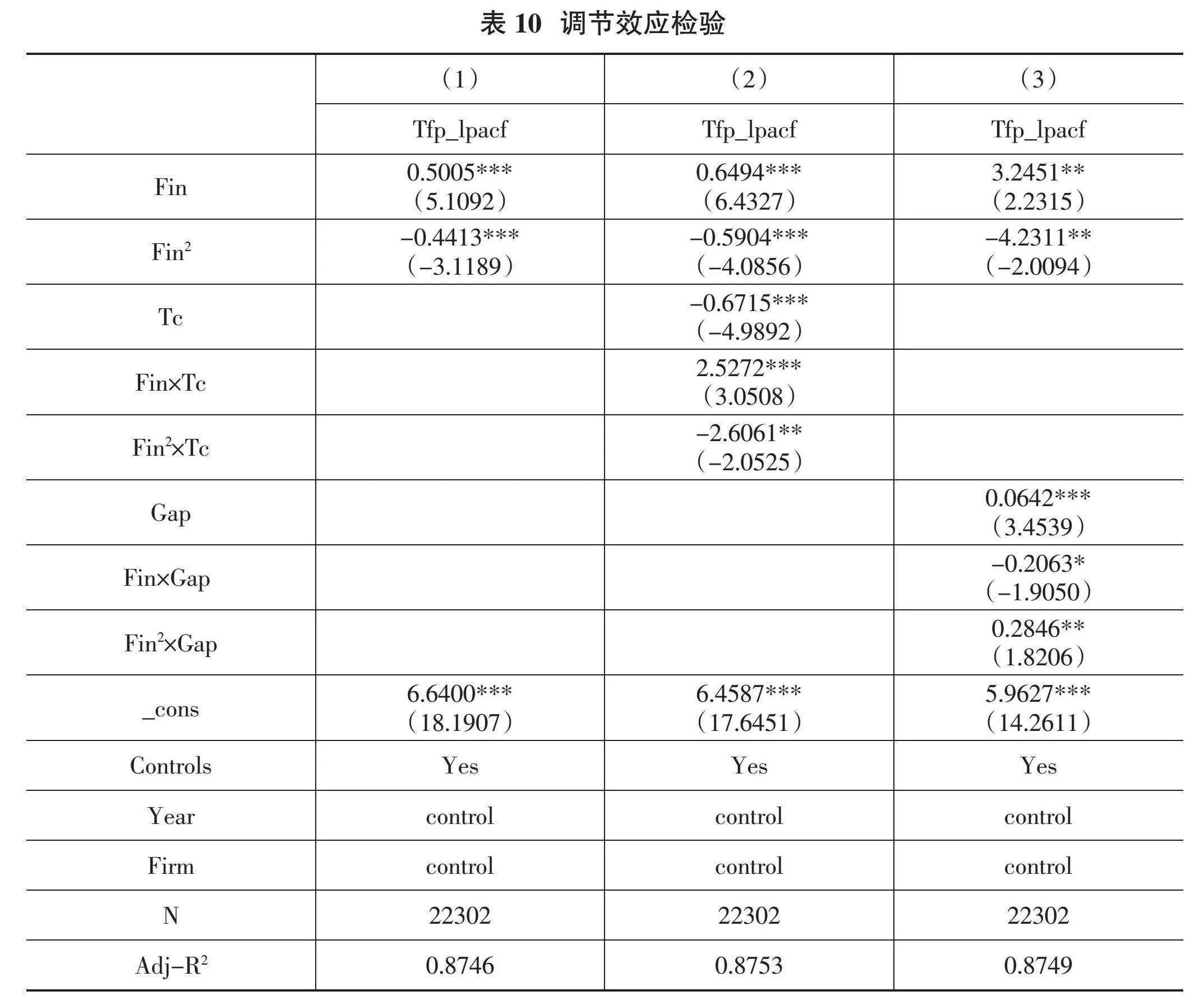

金融化与全要素生产率之间的倒U型关系受金融化一次项系数?茁1、金融化平方项系数?茁2、金融化一次项与调节变量交互项系数?茁4、金融化平方项与调节变量交互项系数?茁5和调节变量的影响:当?茁1?茁5-?茁2?茁4>0时,关系曲线拐点向右移动,反之向左移动。此外,?茁5决定曲线形状变化,当?茁5>0时,调节变量使倒U型曲线变得平缓,反之则变得陡峭。

在基准回归的基础上,对商业信用融资的调节效应进行检验,如表10所示。模型(2)在模型(1)的基础上分别加入商业信用融资、金融化一次项与商业信用融资的交互项、金融化二次项与商业信用融资的交互项。由列(2)可知,?茁1?茁5-?茁2?茁4=-0.2003(<0),即拐点在原始倒U型曲线基础上向左平移,且?茁5=-2.6061(<0),说明商业信用融资的调节作用使原倒U型曲线变得陡峭。如图2所示,随着商业信用融资水平的提高,倒U型曲线变得愈发陡峭,拐点持续向左移动。即较高的商业信用融资水平在金融化与全要素生产率的倒U型关系中具有显著正向调节作用,假设H2成立。

(二)企业内部薪酬差距的调节效应

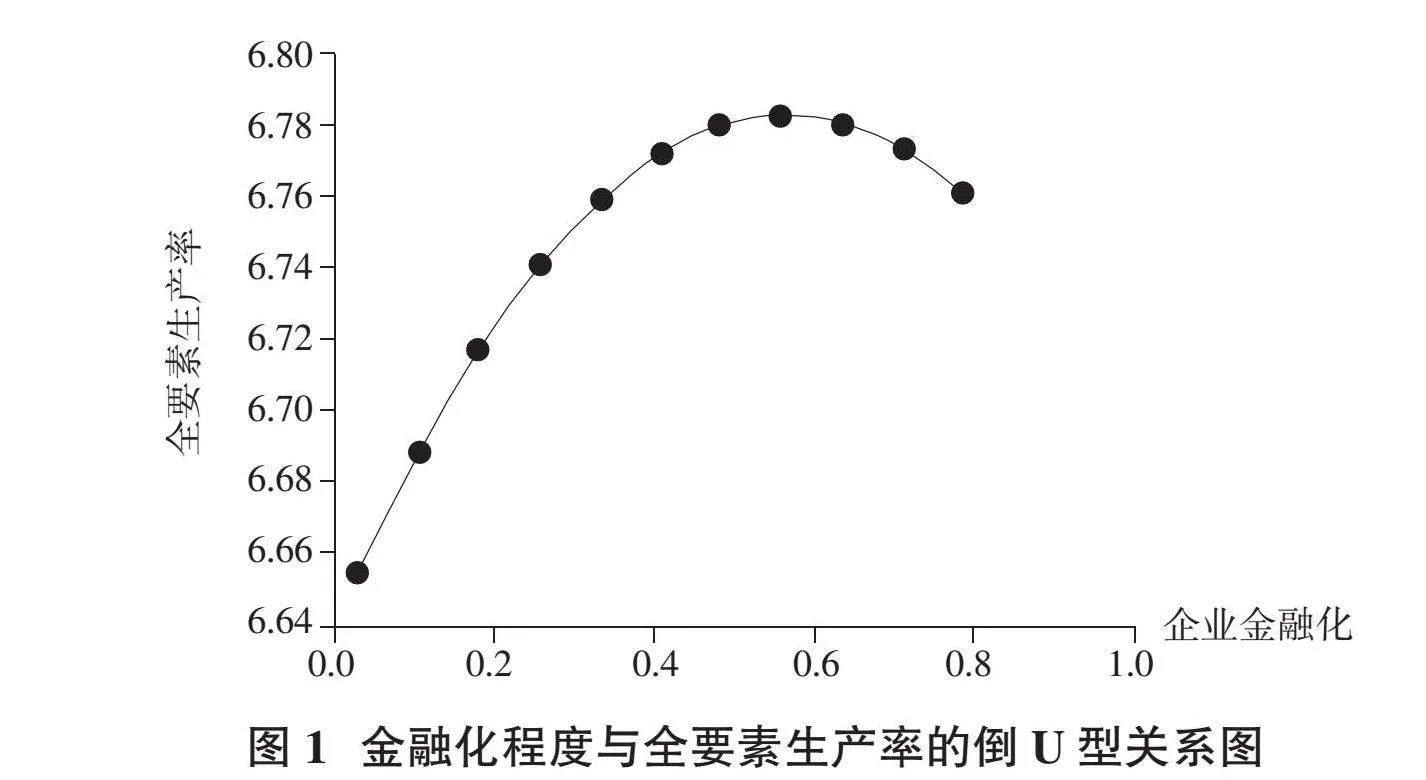

在基准回归的基础上,对企业内部薪酬差距的调节效应进行检验,如表10所示。模型(2)在模型(1)的基础上分别加入企业内部薪酬差距、金融化一次项与企业内部薪酬差距的交互项、金融化二次项与企业内部薪酬差距的交互项。由列(3)可知,?茁1?茁5-?茁2?茁4=0.0507(>0),即拐点在原始倒U型曲线基础上向右平移、延迟出现,且?茁5=0.2846(>0),说明企业内部薪酬差距的调节作用使原倒U型曲线变得平缓。如图3所示,随着企业内部薪酬差距的不断扩大,倒U型曲线变得愈发平缓,拐点持续向右移动。即较大的企业内部薪酬差距在金融化与全要素生产率的倒U型关系中具有显著负向调节作用,假设H3成立。

由此可知,相比于较低的商业信用融资与较小的企业内部薪酬差距,较高的商业信用融资与较大的企业内部薪酬差距分别显著正向与负向调节企业金融化与全要素生产率的倒U型关系。

六、结论与政策建议

(一)结论

本文以2016—2022年沪深A股上市公司为样本研究企业金融化对全要素生产率的影响。主要研究结论如下:第一,基准回归结果显示,金融化与全要素生产率之间存在倒U型关系。第二,较高的商业信用融资正向调节金融化与全要素生产率的倒U型关系,倒U型关系变得更加陡峭,且转折点向左移动。第三,较大的企业内部薪酬差距负向调节金融化与全要素生产率的倒U型关系,倒U型关系变得更加平缓,且转折点向右移动。

(二)政策建议

第一,基于企业适度金融化与过度金融化分别会对全要素生产率产生不同影响,企业应当合理调整金融投入,优化金融资产配置比例,审慎平衡实物投入与金融投资间的分配。确保主营业务的核心地位,科学规划研发投入与实物资本投资,使得全要素生产率保持在合理最优范围内。第二,企业应当合理调整内部薪酬差距,对企业员工产生正向激励,抑制企业短期投资,改善企业绩效水平与经营效率,提高企业全要素生产率。同时,政府也应当引导企业业绩考核体系,抑制管理层投资套利活动。第三,推动金融市场改革,引导资金流向,使非金融企业适度将资源投入金融领域,减少过度追求金融化,通过适度金融投资促进金融服务实体经济,充分发挥适度金融化对企业全要素生产率的积极作用,助力实体经济稳健增长,促进经济高质量发展。第四,强化金融监管,防范非金融企业的金融风险。金融监管部门应当加强对非金融企业的监管与审查,识别并防范高杠杆风险与可能性投机行为,防止产业空心化和随之而来的金融泡沫,引导企业理性投资,避免非理性行为带来的效率损耗,科学防范重点领域风险,完善金融安全防线。政府也应当缓解企业“融资难、融资贵”等问题,拓宽企业融资渠道的同时,加强对实体企业财务信息披露的要求,使非金融企业金融投资保持在合理水平。■

(责任编辑:张恩娟)

参考文献:

[1]杜勇,张欢,陈建英.金融化对实体企业未来主业发展的影响:促进还是抑制[J].中国工业经济,2017(12):113-131.

[2]王红建,曹瑜强,杨庆,等.实体企业金融化促进还是抑制了企业创新——基于中国制造业上市公司的经验研究[J].南开管理评论,2017,20(1):155-166.

[3]张成思,张步昙.中国实业投资率下降之谜:经济金融化视角[J].经济研究,2016,51(12):32-46.

[4]Tobin J.Money and Economic Growth[J].Econometrica,1965,33(4),671-684.

[5]刘贯春.金融资产配置与企业研发创新:“挤出”还是“挤入”[J].统计研究,2017,34(7):49-61.

[6]杨松令,牛登云,刘亭立,等.实体企业金融化、分析师关注与内部创新驱动力[J].管理科学,2019,32(2):3-18.

[7]刘立夫,杜金岷.企业金融化对企业价值的影响——兼论过度金融化识别与治理[J].南方经济,2021(10):122-136.

[8]彭若弘,张若涵.金融化适度性对企业全要素生产率的影响[J].北京邮电大学学报(社会科学版),2023,25(2):68-77.

[9]冉芳,谭怡,康文静.实体企业金融化如何影响全要素生产率:基于中国A股上市公司的实证检验[J].国际金融研究,2022(12):82-93.

[10]陈赤平,孔莉霞.制造业企业金融化、技术创新与全要素生产率[J].经济经纬,2020,37(4):73-80.

[11]张羽瑶,张冬洋.商业信用能够提高企业全要素生产率吗?——基于中国企业的融资约束视角[J].财政研究,2019(2):116-128.

[12]吴祖光,安佩.商业信用融资对企业研发投入强度的影响——来自创业板上市公司的经验证据[J].科技进步与对策,2019,36(6):94-100.

[13]郑明贵,尤碧莹,郑雯芳.商业信用融资能否提高全要素生产率——基于企业生命周期理论的视角[J].技术经济,2022,41(9):50-59.

[14]王京滨,李扬,张紫荆,等.商业信用融资对缓解企业风险的作用机制研究[J].管理学报,2022,19(1):129-138.

[15]程新生,宋文洋,程菲.高管员工薪酬差距、董事长成熟度与创造性产出研究[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版),2012,49(4):47-59+158.

[16]孔东民,徐茗丽,孔高文.企业内部薪酬差距与创新[J].经济研究,2017,52(10):144-157.

[17]翟淑萍,毕晓方,李欣.薪酬差距激励了高新技术企业创新吗?[J].科学决策,2017(6):1-28.

[18]杨竹清,陆松开.企业内部薪酬差距、股权激励与全要素生产率[J].商业研究,2018(2):65-72.

[19]刘张发,田存志,张潇.国有企业内部薪酬差距影响生产效率吗[J].经济学动态,2017(11):46-57.

[20]王建军,刘红霞.高管团队内部薪酬差距对投资效率影响的实证研究——以A股国有上市公司为例[J].北京工商大学学报(社会科学版),2015,30(3):67-74.

[21]黎文靖,胡玉明.国企内部薪酬差距激励了谁?[J].经济研究,2012,47(12):125-136.

[22]陈佳琪.内部薪酬差距对企业金融化的影响研究[D].济南:山东财经大学,2022.

[23]鲁晓东,连玉君.中国工业企业全要素生产率估计:1999—2007[J].经济学(季刊),2012,11(2):541-558.

[24]宋敏,周鹏,司海涛.金融科技与企业全要素生产率——“赋能”和信贷配给的视角[J].中国工业经济,2021(4):138-155.

[25]黄贤环,王瑶.实体企业资金“脱实向虚”与全要素生产率提升:“抑制”还是“促进”[J].山西财经大学学报,2019,41(10):55-69.

[26]Demir F.Financial Liberalization,Private Investment and Portfolio Choice:Financialization of Real Sectors in Emerging Markets[J].Journal of Development Economics,2009,88:314-324.

[27]孙江永,刘真,李淑云.贸易政策不确定性、对外贸易市场集中度与实体企业金融化[J].世界经济研究,2023(10):77-88+136.

[28]刘春,孙亮.薪酬差距与企业绩效:来自国企上市公司的经验证据[J].南开管理评论,2010,13(2):30-39+51.

[29]刘欢,邓路,廖明情.公司的市场地位会影响商业信用规模吗?[J].系统工程理论与实践,2015,35(12):3119-3134.

[30]孙昌玲,王化成,王芃芃.企业核心竞争力对供应链融资的影响:资金支持还是占用?[J].中国软科学,2021(6):120-134.

[31]Haans R F J,Pieters C,He Z L.Thinking about U:Theorizing and Testing U-and Inverted U-shaped Relationships in Strategy Research[J].Strategic Management Journal,2016,37(7):1177-1195.

[32]肖红军,阳镇,刘美玉.企业数字化的社会责任促进效应:内外双重路径的检验[J].经济管理,2021,43(11):52-69.

[33]陈彦君,郭根龙.数字化转型、产业链整合与全要素生产率[J].海南金融,2024(2):3-18.

[34]毕思琦.中小企业金融化、融资约束与企业创新[J].区域金融研究,2022(3):54-61.

[35]严丹,湛泳,王诗茹.金融服务实体经济效率测度及影响因素研究[J].金融经济,2024(5):32-41.