用户需求、认知盈余与媒介赋权:中国知识付费 市场兴盛的三层逻辑

2025-02-13李亚妮

摘" " 要:知识付费是用户出于明确的求知目的付费购买在线稀缺性知识的行为,中国知识付费市场兴起于2015年左右,在经历了现象化崛起、市场化发展后,逐步向产业化探索阶段迈进。这一市场的兴盛离不开资本这一普适性因素的强力驱动,但同时其在用户、生产者和媒介层面有其独特的兴盛逻辑。在用户层面,用户对知识的终身需求、网络用户知识选择或然率的降低和用户消费习惯的转变是其主要原因;在生产者层面,专业用户认知盈余的商品化和内容生产者劳动快感的满足提供了内外部刺激;而在媒介技术层面,媒介使用权的下沉和第三方支付平台的完善提供了媒介和技术保障。

关键词:知识付费市场;兴盛逻辑;用户;生产者;媒介技术

中图分类号:G206" " " " "文献标志码:A" " " " "文章编号:1009-5128(2025)02-0041-07

一、问题的提出及研究背景

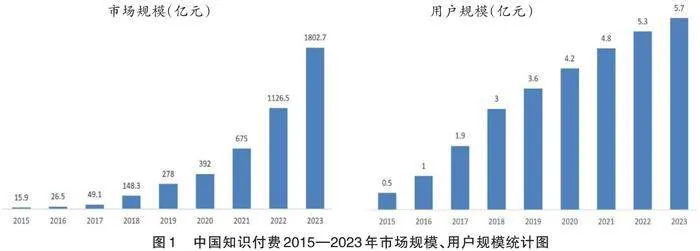

互联网的兴起以其无限接入性、全时性、开放性和低门槛很快便聚集了海量的用户群体。《2010年全球互联网发展报告》显示:截至2010年6月,全球网民数量为19.7亿人,全球网站数量为2.55亿个,博客数量为1.52亿个,Twitter发送了250亿条消息,Facebook用户数量达到6亿。[1]与这一数字相对应的是每天、每小时,甚至是每分每秒巨量信息的生产、传播和消费,只要你有时间、有精力,我们日常生活中的一切问题似乎都可以在互联网上免费找到答案。但就是在信息如此丰富且能便捷获取的环境下,致力于知识分享和在线学习的网络平台Skillshare和Udemy在2010年悄然成立,这两个平台的成立和发展对中国知识付费的兴起产生了一定的启发和引导作用。知识付费是用户出于明确的求知目的付费购买在线稀缺性知识的行为。中国知识付费经过几年的孕育萌芽,于2015—2016年大规模兴起,在经历了现象化崛起、市场化发展后,无论在用户规模、市场产值还是行业发展上,都迈向了产业化发展之路。[2]据艾媒咨询公布的《2023年中国知识付费行业现况及发展前景报告》显示,截至2023年,中国知识付费的市场规模达到1 802.7亿元,用户规模达到5.7亿人。从2015年到2023年,中国知识付费市场规模的年平均增长率达85%,用户规模的年均增长率也有40%,具体数据如图1所示。[3]

在这里我们不禁要去思考,在互联网免费信息如此丰富的时代,为什么会有人愿意付费购买知识信息?也就是知识付费何以兴起?对于这一问题,卢春天认为社会分工细化及知识生产专业化和网络化、风险社会引发了焦虑感、中产阶层群体扩大与消费转向、人口数量和人口素质的提升等是知识付费社会层面的成因。[4]喻国明也注意到了人口因素的原因,但他更多地看到了现代社会的不确定性、焦虑和失控感引发了人们对于“知识抓手”的需求。[5]朱鸿军等提出劳动快感是对知识赋值和参与者自我赋能的实践集合[6],孙佳等也提出了网络知识信息超载与过滤失效的生成逻辑[7]。结合以上学者的研究,笔者通过调查分析认为,中国知识付费的兴盛主要与其直接参与者——知识消费者和知识生产者——有密切关系,同时也离不开这一现象发生的媒介技术背景。对于一个市场而言,资本的加持永远是最重要的核心驱动因素,其会无差别地作用于一切市场,因此,本文暂不去讨论这一普适性的影响因素,而是从用户、生产者和媒介技术三个层面探讨中国知识付费市场的兴盛逻辑。在这三个层面中,用户的需求、生产者的认知盈余和媒介技术的赋权无疑扮演了各自层面最重要的驱动者角色。

二、用户层面中国知识付费市场的兴盛逻辑

(一)用户对知识的终身需求是中国知识付费市场兴盛的内因

联合国教科文组织曾经做过一项有关知识更新周期的调查,在18世纪,大约经过80~90年可以完成一轮知识的更新;到20世纪中期,一般学科的知识更新周期已缩短至5~10年;而进入21世纪后,这一周期已缩短至2~3年。现代信息通信技术为不同区域、不同阶层间信息鸿沟的缩小贡献巨大,但它同时反过来也促进了人类知识更新的加速发展,曾经“一招鲜、吃遍天”的时代已然一去不复返,在此大背景下,“活到老、学到老”的终身学习观念已经成为现代社会公认的学习观。随着中国社会媒介化程度的不断加深,个体与个体之间、个体与群体之间连接的深度和广度都进一步加强,个体所面临的社会生活环境也日益复杂多变,这就需要我们通过不断学习,不但满足增长见识、提升能力、满足好奇等一般性知识需求,也要通过即时学习满足我们专业和职业发展的专业知识需求,更要完成由行业既定的传统知识和经验的学习到向创新创造能力、综合思维认知能力等综合智慧学习的转变。在这一系列学习过程中,由于个体在知识背景、学习能力等方面存在着巨大差异,因而学习者的知识需求具有个性化;个体的专业背景、兴趣爱好也各不相同,因而其知识需求又具有多元化;现代社会的快节奏和高效率又要求知识需求的即时性。在这一系列需求背景下,个性化、多元化、即时性的知识学习已经不是传统意义上的学校学习和课堂学习所能满足的了,而且在很多时候,我们在学校完整系统地学习了某一知识,当我们离开学校来到社会后,这一知识就已经过时了,这就要求我们学习的场景必须随之改变。但走出学校后,紧张的工作节奏和生活压力,使我们集中式、系统化的学习成为奢望,碎片化的学习继而成为当下最主要的学习场景,在这一场景和需求的双重约束下,网络无疑成为我们获取知识和解决问题的最佳渠道。从互联网发展之初至今,免费、丰富、便捷、全时一直是其吸引用户最重要的法宝,而互联网信息储存的累积性和容量的无限性更是传统媒体所望尘莫及的。随着现代通信技术和数字技术的快速发展,互联网的形态也发生了巨大变化,移动终端的出现更是无限扩展了用户接入互联网的时空场景。无限的信息、便捷的渠道,这本应能完全满足用户获取知识、终身学习的需求,但为何又有一些用户要放弃“免费的午餐”而付费获取知识呢?为了弄清这一问题,我们就需要对用户在进行互联网信息选择时“报偿的保证”和“费力的程度”之间的关系——信息选择的或然率——进行探讨了。

(二)网络用户知识选择或然率的降低是中国知识付费市场兴盛的主因

20世纪50年代,美国传播学者威尔伯·施拉姆(Wilbur Schramm)在研究受众选择大众传播节目的影响因素时,提出了“选择或然率”的概念,他认为,选择的或然率=报偿的保证/费力的程度。这里的“报偿的保证”指传播内容满足选择者需求的程度,“费力的程度”指使用某一渠道满足需求的难易程度。施拉姆认为,受众总是倾向于选择那些能满足自身需求且费力程度较小的媒介获取信息,也就是说,那些能最大可能满足受众需求且方便易用的媒介渠道,受众选择的或然率就较大。[8]159

具体到网络媒体而言,用户利用互联网获取某一知识,尤其是有一定专业性的稀缺知识时,谁也无法保证互联网所提供的与用户所需要的能完全拟合,即使有这样的知识信息,可能也需要用户付出较大的时间精力成本去搜寻、选择和甄别。互联网自进入商业化发展以来,其以丰富、便捷、近乎免费的方式为用户提供了取之不尽、用之不竭的知识资源。尤其是移动社交平台巨量用户群体信息的生产和传播,无疑增加了网络上专业性稀缺知识获取的费力程度,而UGC模式下大量低劣、虚假信息的存在又降低了网络信息报偿的保证,从而降低了用户选择免费网络获取专业性稀缺知识的或然率。因此,对于专业性较强而相对稀缺的知识,用户会放弃互联网免费检索而转向更加精准、个性化的付费获取。

(三)用户消费习惯的转变是中国知识付费市场兴盛的外因

波德里亚在其著作《消费社会》里认为,消费社会里人们所进行的不是单纯的物质和功能性消费,而是文化的、心理的、意义的消费。[9]124波德里亚在这里所强调的是,在现代社会中,消费者购买产品不仅仅是出于实用的考虑,而更多的是为了商品背后所展现出来的意义。从另一种意义上说,现代社会中人们已经更关注物质消费以外的其他消费,这从近几十年来世界各国,尤其是西方发达国家文化产业占GDP的比重及其文化消费所占比重的上升可见一斑。

再回到国内市场,近年来,短视频、网络直播、虚拟现实等领域的投资额大幅增长,内容产业消费升级已成大势所趋,而这一轮内容消费升级的显著特点是用户愿意为信息内容的品质与良好的消费体验付费,信息需求从大众信息产品到个性化服务升级。用户之所以能为文化、思想、创意、意义付费,主要是基于以下三方面的原因。第一,认识到了思维能力、沟通能力、表达能力、学习能力、文化修养等软实力对个体发展的重要意义。个体软实力的提升不是仅靠物质消费所能实现的,必须以知识、文化、思想等综合素养的全面提升为基础,而这些能力的提升需要用户把更多的时间、精力和财力用于非物质层面的消费,也就是为思想付费、为创意付费、为意义付费。第二,对劳动内涵的正确认识。根据价值规律,商品的价值是由生产这一商品的社会必要劳动时间所决定的,人们愿意为商品付费也是因为对生产者劳动的肯定。但在传统社会里,人们对劳动的认知更多停留在凝结商品使用价值的体力劳动上,而忽略了商品中所包含的脑力劳动。随着工业化进程的加深,人类大部分的体力劳动都被机器所取代,商品中所凝结的脑力劳动的价值才逐渐被消费者所认可,一些只凝聚了生产者脑力劳动的文化产品才能真正进入商品的范畴,因而,文化、知识、思想等非物质消费才被消费者所接受。第三,需求层次的逐步提升。根据马斯洛的需求层次理论,当人们满足了低层次的生理和安全需求后,就会追求更高层次的社会需求、尊重需求、自我实现的需求等。在我国社会全方位快速发展的大背景下,人们的需求也随之不断变化,我国社会主要矛盾的改变便是最好的印证。如果说生理和安全需求是以物质条件的满足为基础的话,那情感、尊重、道德等高层次的需要则以精神上的满足为前提,而精神满足就要通过体验的升级、知识的增进、思想的升华来实现,这也恰恰需要消费的升级和转变。因此,正是民众认识到了各种软实力对个体发展的重要意义、对劳动内涵的正确认识和需求层次的逐步提升促进了网络用户为思想、为创意、为知识付费的习惯的转变,为中国知识付费市场的兴盛产生了重要的外部推动力。

三、生产者层面中国知识付费市场的兴盛逻辑

(一)专业用户认知盈余的商品化是中国知识付费市场兴盛的前提

在马克思主义政治经济学中,商品是指“用于交换的劳动产品”。这一概念包含两个核心要素:一是劳动产品,二是交换。也就是说,商品必须是通过劳动而获得的产品,而获得这一产品的目的是交换。马克思进一步对商品的这两个要素进行概念化,进而提出了商品的两个基本属性——价值和使用价值。也就是说,一个物品要成为商品,必须同时具有价值和使用价值,所以,要探讨知识变为商品的过程,就是要分析知识的价值和使用价值的形成过程。第一,知识的价值。具有认知盈余的网络用户为了将自己的认知盈余具象化,其必须利用一定的介质将其可视化,或是付诸文字图片,或是借助于声音,抑或制作成视频,通过这一过程所得到的就是知识产品。而在这一过程中,必定要消耗生产者无差别的一般人类劳动,因此,表现为知识产品的知识就具有了价值。第二,知识产品的使用价值。使用价值是物品能够满足人们某种需要的属性,知识付费的出现就是为了满足网络用户工作生活中的知识需求,或为解决问题,或为建立关系,或为缓解焦虑,总之,用户愿意付费,必定是因为其能够满足自己的某种需要;或者换一个角度来看,知识付费的出现就是用户需求刺激下的产物,用户需求是因,知识付费是果。因此,知识产品天然具有使用价值。知识生产者的认知盈余经过其一般人类劳动的转化后变为知识产品,同时也将价值赋予这一产品;知识产品通过交换能够满足用户某方面的需求,故而也具有了使用价值。知识通过价值赋予和使用价值的形成而变成了商品,能够在买卖双方之间自由交易,因而也就形成了完整意义上的知识付费市场。

用户对知识的终身需求、网络知识选择或然率的降低、消费习惯的改变等用户层面的需求与改变是中国知识付费市场兴盛的动力和源泉,但仅仅有需求还不能形成新的市场,还需要能满足这一需求的“商品”,而商品的产生必须依赖与之相应的生产者。具体到知识付费,当用户通过网络免费获取专业性稀缺知识的体验感变差或者不能得到满足时,用户会通过反馈的形式提出自己的意见和诉求,而这一诉求会刺激在这一领域相对专业的用户将自身的认知盈余商品化,有了商品,有了需求,交易便自然而然地发生了。一些有较强专业性的用户为了使自己生产的信息内容能够更精准地服务真正需要的人,他们会将自己生产的信息内容或自媒体平台标签化,以便吸引更多的相关用户形成某一领域的专业社群。专业化的分工促进了职业内容生产者的出现,他们利用自身的行业背景和专业能力生产内容,并领取相应报酬。由此,通过网络生产具有专业性的稀缺知识与获取相应的报酬相关联,专业用户认识盈余的商品化初步形成,为知识付费的兴起提供了生产者层面的前提条件。当这一行为现象化后,又会吸引一些网络媒体建构专业的网络平台,使这一交易规范化、简捷化、合法化,从而形成专业的知识付费平台。因而,从生产者层面而言,专业用户生产者认知盈余的商品化是中国知识付费市场兴盛的前提。

(二)内容生产者劳动快感的满足是中国知识付费市场兴盛的外部激励

在马斯洛的需求层次理论中,自我实现是人类需求的最高层次,而满足他人的需要或者说被需要感是自我实现的重要来源。在传统的流量逻辑传播模式中,内容生产者为广告商负责,生产者通过媒介内容吸引受众注意力这一特殊商品从而兜售给广告商,广告商为之付费给内容生产者或媒介所有者(通常这二者是相同的),他们生产内容是为了尽可能吸引受众的注意力,能否满足受众的需求并不是他们内容生产的主要考量标准。在这一过程中,内容生产者所生产的内容并未直接产生经济效益,他们并非真正为了解决受众的痛点;而广告商更不关心他们所生产内容的好坏优劣,他们只关心收视(听)率、点击率、影响力。从内容生产者的劳动价值来看,他们劳动的目的并不是要真正满足受众的需求、解决受众的现实问题,在大多数情况下生产者甚至不知道受众是谁,当然受众也不会为消费媒介产品而付费给生产者;广告商虽然付费给生产者,但他并不是为内容而付费。在这种二次售卖模式中,生产者的劳动并未真正满足他人的需求,其被需要感也未能产生,劳动快感很难得到满足,从而影响生产者自我实现需求的满足。

在自媒体或知识社群中,当专业用户生产者将自己的认知盈余转化为知识产品,其他用户因为自身需求消费了这一产品而向生产者付费,或者具有某一专长的用户针对其他用户提出的问题进行专业的解答从而获得报酬时,知识付费行为实际上便已产生。在这一过程中,无论是先有知识产品还是先有用户的问题,生产者的劳动都很好地满足了用户的需求,同时也即时获得了报酬。也就是说,生产者的劳动解决了用户生活、工作、学习中的痛点,真正满足了用户的现实需求,而生产者也在满足他人需求的过程中产生了被需要感。再者,用户的付费是对知识生产者劳动价值的直接肯定,劳动者在这一过程中也产生了即时的满足感。因而,相较于二次售卖模式中生产者的劳动所得,他们更愿意通过知识付费的形式进行知识的生产与传播,知识生产者劳动快感的满足在一定程度上刺激了中国知识付费市场的兴盛。

四、媒介技术层面中国知识付费市场的兴盛逻辑

(一)新媒介赋权下媒介使用权的下沉是中国知识付费市场兴盛的媒介保障

新媒介赋权指的是媒介成为权力实现的重要源泉与力量。它通过个体、群体、组织等获取信息、表达思想,从而为其采取行动、带来改变提供了可能。新媒介赋权促进了社会媒介化的进程,社会权力正在以媒介的逻辑重新分配,正如师曾志所言:“新媒介赋权下权力统治的来源多样,除统治阶级外,也可能是一种制度、观念、意象等。这样我们便回到了问题的本质,设问的不仅仅是社会结构、制度等宏大叙事,而是沿着利奥塔尔的思考,追问谁决定知识,谁决定知识是什么,谁决定知识传播以及它们所根植的具体时空语境等。”[10]3–4

新媒介赋权增强了个体自我反思、自我批评和自我教育的能力,更重要的是赋予了人行动的能力,这种能力主要表现为表达能力和倾听能力,而这种能力的获得主要得益于媒介使用权的下沉。具体到知识付费而言:第一,新媒介赋权提升了知识生产和传播的效率和便捷度。媒介话语权是新媒介赋予普通用户最重要的权利,话语权的获得一方面是因为自媒体的快速发展为普通用户提供了发声的渠道,也就是我们所说的“人人都有麦克风”;另一方面是因为媒介技术的发展使信息生产和传播的方式变得多元、便捷和人性化。语音、图片、视频这些在传统媒介只能依靠专业技术人员生产和传播的媒介产品,在以智能手机为依托的新媒体环境下变得人人可为,多样化的知识生产和传播手段也全面适配多元化的知识生产主体,知识的生产和传播也将更加便捷。第二,新媒介赋权拓展了用户知识消费的多元场景。以移动媒体为主体的新媒介赋权不但提升了用户的媒介表达能力,也拓展了用户的媒介消费能力和消费场景。据企鹅智酷的一项调查显示,人们在床上、等待或乘坐交通工具、吃饭、休息和闲暇、在卫生间时浏览移动媒体的占比分别是25.8%,16.7%,6.8%,44.9%,27.5%。可见,移动阅读消费已无限延伸到用户的每个生活场景中,几乎是“伴随式”的媒介消费。[11]移动媒介多元化的消费场景完全适配知识付费用户碎片化的学习时间,为用户提供了便捷、可控、个性化的学习途径。第三,新媒介赋权促进了生产者认知盈余与用户需求的有效关联。新媒介通过对知识生产者和用户的赋权,促进了更多知识社群的产生,知识社群通过吸引有共同兴趣爱好的用户建立了更广泛的弱连接,这种连接使一些用户的认知盈余在更广的范围被分享,也使另一些用户的知识需求有了专业的诉求平台,从而将知识社群从单纯的人际关系发展为资讯信息的交流平台。综上,新媒介通过赋权知识生产者提升了信息生产和传播的效率,通过赋权消费者拓展了知识消费的场景,同时也促进了生产者和消费者的有效连接,为中国知识付费市场的兴盛提供了媒介保障。

(二)第三方支付平台的完善是中国知识付费市场顺利形成的技术保障

知识付费就其本质而言是一种经济行为,或者说它首先是一种经济行为,陈昌凤也认为,知识付费具有经济属性、传播属性和教育属性,而经济属性是付费逻辑在互联网免费时代得以成立的前提。[12]既然是经济行为,那就存在着商品交易,但这一交易具有两个显著的特征:一是在线化,二是交易双方通常都是陌生人,不具有信任基础。一种不具有信任基础的在线交易要能顺利完成,必须要有双方都信任的第三方支付平台的存在。

早在1998年12月,在线支付平台PayPal便在美国加利福尼亚州上线;2006年,PayPal通过短信付款进入移动支付领域;到2010年,PayPal发布了针对数字商品的支付解决方案,基于安卓平台的PayPal应用上架;2019年12月,其通过收购国富宝进入中国市场;到目前为止,其注册用户已达3.25亿,服务范围超过200个市场,支持的币种超过100个,PayPal已经成为全球使用最为广泛的第三方支付工具之一。[13]75如果说国外线上支付只是提供了这一技术的发展环境的话,那国内线上支付的发展繁荣则为中国知识付费市场的兴盛提供了重要的交易保障。

中国最早的第三方支付平台“支付宝”成立于2004年;2005年,支付宝推出全额赔付支付,提出“你敢用、我敢赔”的承诺;2008年,支付宝发布移动电子商务战略,推出手机支付业务;2011年,支付宝获得央行颁发的国内第一张支付业务许可证;到2013年底,支付宝实名认证用户超过3亿,这一年支付宝手机支付完成超过27.8亿笔、金额达9 000亿元,成为全球最大的移动支付公司。也就是在2013年,财付通与微信合作正式推出微信支付,依托于微信强大的社交黏性,微信支付在不到两年的时间内,微信零钱用户就突破3亿。[14]也就是说,在2015年中国知识付费市场兴起之初,国内线上支付平台已经比较成熟且相对完善,能够提供有效的在线支付渠道,为中国知识付费市场的兴盛提供坚实的技术保障。

五、结语

综上所述,网络用户、知识生产者、媒介技术等因素在中国知识付费市场的发展壮大过程中发挥了重要作用,其中用户有限的时间精力和免费互联网无限的信息资源之间的矛盾是用户产生付费意愿的核心内驱力。这里无限的信息资源其实包含了两个看似互相矛盾的网络现象——信息爆炸和信息匮乏。信息爆炸是信息的巨量生产和高速传播,超越了媒介空间的容纳而产生的剧烈传播反应或社会影响,其产生原因前文已有分析。信息匮乏是指大众媒介提供的巨量信息中严重缺乏受众所需要的“有价值的”“能了解事实真相的”“对自己有用”的信息。信息匮乏的原因除邵培仁提到的“人的惰性”“市场取向”和“传受失衡”[15]163外,互联网相关政策的转变也是其中一个重要的原因,尤其是版权保护政策的推出与实施。2004年的《出版管理条例》、2005年的《中国互联网网络版权自律公约》、再到2006年加入《世界知识产权组织版权条约》,我国在大范围开放网络出版的同时,也逐渐加强了知识产权保护。2007年的《ISO和IEC标准出版物版权保护管理规定》、2008年的《国家知识产权战略纲要》、2010年的《国家标准委、国家认监委关于进一步打击标准侵权盗版加强标准版权保护工作的通知》《中国版权保护中心网络视频音频版权监测及调查取证服务规则》及对《中华人民共和国著作权法》的第二次修正都进一步强化了著作权和知识产权的保护,加强了网络侵权的治理和打击力度。从而以内容分享为主的网络平台,想要继续使用这些有价值的内容,就需要付出高额的版权费,其免费模式已不能适应平台发展的需要,收费模式应运而生。因此,互联网相关政策的转变,尤其是版权保护政策的实施对付费平台的产生及中国知识付费市场的形成具有一定的推动作用,而这一问题也可以成为本选题后续研究的方向之一。

参考文献:

[1]" 2010年全球互联网发展报告[EB/OL].(2011-01-14)[2024-05-15].https://wenku.baidu.com/view/db7b8b08581b6bd

97f19ea96.html.

[2]" 李亚妮.适配与引导:消费者需求主导下知识付费平台效益探究[J].传媒经济与管理研究,2023(2):241-257.

[3]" 艾媒咨询.2023年中国知识付费行业现况及发展前景报告[EB/OL].(2024-01-14)[2024-05-17]. https://www.xdyanbao.com/doc/8vt6lftza8?bd_vid=15908524149590371289.

[4]" 卢春天,马溯川,孔芸.知识付费:特征、成因与影响[J].中国青年研究,2020(10):5-11.

[5]" 喻国明.知识付费何以成势?[J].新闻记者,2017(7):61-63.

[6]" 朱鸿军,张萌.劳动快感的供给及其调适:再论知识付费平台的实践逻辑[J].现代出版,2021(2):52-58.

[7]" 孙佳,严定友.网络知识付费的生成逻辑、内容生产与价值审视[J].中国出版,2019(1):31-34.

[8]" 刘海龙.大众传播理论:范式与流派[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[9]" 波德里亚.消费社会[M].刘成富,全志钢,译.南京:南京大学出版社,2000.

[10]" 师曾志,胡泳.新媒介赋权及意义互联网的兴起[M].北京:社会科学文献出版社,2014.

[11]" 马俊.移动阅读场景下传统内容生产媒体与移动社交平台的聚合与博弈[J].编辑之友,2018(4): 34-38.

[12]" 陈昌凤.知识付费的多重属性与本质特征[J].人民论坛,2019(23):129-131.

[13]" 于雯雯.在线知识付费平台商业模式创新研究[M].北京:北京工业大学出版社,2021.

[14]" 吴芍希.移动支付发展的影响因素研究[D].上海:上海财经大学,2021.

[15]" 邵培仁.传播学(修订版)[M].北京:高等教育出版社,2015.

【责任编辑" " 马" "俊】

User Demand, Cognitive Surplus, and Media Empowerment: the Three-tiered Logic Behind the Prosperity of China Knowledge Payment Market

LI Yani

(School of Teachers’ Development, Shaanxi Normal University, Xi’an 710062, China)

Abstract:Knowledge payment is the behavior of users who pay to purchase scarce online knowledge for a clear purpose of seeking knowledge. The Chinese knowledge payment market emerged around 2015 and has gradually moved towards the stage of industrialization exploration after experiencing a phenomenal rise and market-oriented development. The prosperity of this market cannot be separated from the strong driving force of capital as a universal factor, but at the same time, it has its unique logic of prosperity at the levels of users, producers, and media. At the user level, the main reasons are the lifelong demand for knowledge, the decrease in the probability of knowledge selection by online users, and the transformation of user consumption habits; At the producer level, the commoditization of cognitive surplus by professional users and the satisfaction of labor pleasure by content producers provide internal and external stimuli; At the level of media technology, the sinking of media usage rights and the improvement of third-party payment platforms provide media and technological guarantees.

Key words:the market of knowledge payment; prosperous logic; user; producer; media technology

基金项目:渭南师范学院横向课题:中国知识付费市场运营逻辑研究(2024HX408)

作者简介:李亚妮,女,甘肃正宁人,陕西师范大学教师发展学院博士研究生,主要从事继续教育资源研发研究。