雷达互动投影系统在科普场馆的应用场景分析

2025-02-13任超

摘要:本文概述了雷达互动投影系统的基本原理,通过对其在互动展览、科普体验站、科普讲座和虚拟导览的应用进行分析,探讨雷达互动投影系统在科普场馆应用方面的挑战与前景。在此基础上,从个人、企业和政府层面分别提出雷达互动投影系统在科普场馆应用的发展建议。

关键词:互动装置;雷达互动投影;科普场馆

doi:10.3969/J.ISSN.1672-7274.2025.01.058

中图分类号:G 268;TN 95;TP 212 文献标志码:A 文章编码:1672-7274(2025)01-0-03

Radar Interactive Projection System in the Science Museum Applied Scene Analysis

REN Chao

(Jiangsu Science and Technology Museum, Nanjing 210013, China)

Abstract: This paper outlines the basic principle of the radar interactive projection system, and explores the challenges and prospects of radar interactive projection system in the application of popular science venues by analyzing its application in interactive exhibitions, popular science experience stations, popular science lectures and virtual tours. On this basis, the development suggestions for the application of radar interactive projection system in science popularization venues are put forward from the individual, enterprise and government levels respectively.

Keywords: interactive devices; radar interactive projection; science museums

雷达互动投影(Radar Interactive Projection,RIP)系统是一种将高精度雷达传感器与高亮度投影技术结合的先进交互系统,能够实现在多种物体的表面上进行高质量图像的投影,结合硬件构成和软件算法,实现捕捉人体动作或其他物体的移动、手势、动作等,并将相应的内容投影到屏幕上与用户进行交流的实时互动。目前,该类技术主要应用于教育、娱乐、广告、展览等多个领域,为用户提供沉浸式的参与体验。

1 雷达互动投影系统概述

1.1 雷达互动投影的硬件构成

雷达互动投影系统的硬件主要包括三个部分:雷达传感器、投影仪以及计算单元。雷达传感器是系统的核心,负责捕捉空间中的动作和物体移动。现代雷达传感器采用微波雷达技术,能够通过发射和接收微波信号来检测物体的存在、速度、距离以及角度等信息,这种传感器对光线条件几乎不敏感,因此即便在光线较暗或者反光强烈的环境下也能稳定工作,适合在博物馆类的科普场馆中应用。在雷达互动投影系统中,投影仪将数字内容以光影形式展现在实体表面上,通常使用高亮度、高分辨率的投影仪来确保图像清晰可见。计算单元是连接雷达传感器和投影仪的桥梁,负责处理雷达传感器收集到的数据,运行图像处理和逻辑算法,指导投影仪输出相应的图像。

1.2 雷达互动投影采用的软件算法

软件算法是雷达互动投影系统的智能核心,包括数据处理算法、图像处理算法和互动逻辑算法三个主要部分[1],数据处理算法首先对雷达传感器捕获的原始数据进行预处理,包括信号去噪、滤波等,以提高数据质量,进而通过复杂的算法分析处理后的数据识别出用户的具体动作和物体的位置信息;图像处理算法负责将互动逻辑与投影内容相结合,这包括动态调整投影图像的尺寸、位置和形态,以适应用户的互动行为和场景变化,如当用户手指移动到某个位置时,系统可能需要实时生成波纹效果或其他视觉反馈;互动逻辑算法用于定义用户与投影内容互动方式的规则,根据数据处理算法识别出的用户动作和物体位置,决定采用何种方式进行响应与互动,包括触发动画、声音效果或是改变投影内容的行为。

2 雷达互动投影系统在科普场馆的应

用场景

2.1 互动展览

雷达互动投影系统通过集成应用高精度雷达感应、实时图像投影和互动软件开发等关键技术,具备实时捕捉并分析参观者的位置和动作,并通过图像投影技术将虚拟图像投影到多种物体表面的能力,在创造沉浸式的虚拟互动环境方面具有显著优势。据已有文献可知,罗立宏等[2]在互动投影系统中创作出寒梅傲雪、冬去春来、鸟语花香的交互动画场景,实现了一个基于互动投影的国画风格交互数字艺术作品。东京teamLab团队[3]创作的《花与人的森林:迷失、沉浸与重生》互动展览,在投影基础上实现了成熟的高度沉浸式虚拟现实系统,该系统不仅增强了展览的参与感和教育效果,还为参观者提供了一种全新的参馆体验,促使参与者主动的学习和探索直观的科学知识。

2.2 科普体验站

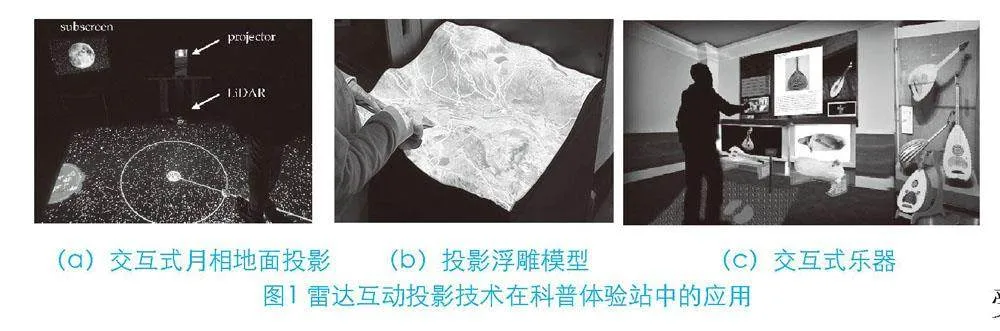

雷达互动投影技术在科普体验站中的应用如图1所示,通过提供沉浸式的学习环境和高度互动的参站体验,极大地激发了参与者的学习兴趣和探索欲。

图1(a)是Nobuyuki Umezu等[4]为了增强游客在科学博物馆的体验,提出了3个使用激光雷达传感器的案例研究:交互式月相地面投影,具有非接触式交互和游客跟踪功能的信息亭和具有水平和垂直扫描功能的访客跟踪箱。在此案例中,雷达互动投影系统能够将参与者带入一个虚拟的星空之中,通过自己的动作与虚拟星空进行互动,如通过手势选择观察不同的星座或通过移动来模拟天体的运行轨迹。图1(b)是Gary Priestnall等[5]为吸引游客进行互动所建立英国湖区中心偏远山谷乡村景观的投影浮雕模型。图1(c)是Christina Volioti等[6]提出的一种交互式乐器学习体验站,借助3D打印技术,根据传统乐器复制出模拟乐器模型,并在其中安装雷达摄像头以捕捉用户手势,结合机器学习算法进行手势分析和识别,融合触觉和听觉两大感官系统探索乐器的功能和乐趣,参与者可以在系统引导下发出声音并接收实时视觉和听觉反馈。

2.3 科普讲座

雷达互动投影系统具备独特的动态可视化能力,通过将抽象的科学数据和概念向直观、动态的视觉展示的转化,使其在科普讲座和演示中广泛应用。如在地球科学数据展览中,雷达互动投影技术可全方位、多角度地呈现全息环境,观众可以真切体验气候变化对地球的影响和自然现象,包括冰川融化、海平面上升的过程,以及不同地理区域的气候变化情况等。

2.4 虚拟导览

基于雷达互动投影在虚拟导览中能够根据参与者的行为和选择提供定制化学习路径,促使每一次虚拟导览都成为一次独特的探索旅程。如在海洋生态的虚拟导览中,参与者可以通过雷达互动投影系统身临其境地探索珊瑚礁的生物多样性,观察不同海洋生物的行为,甚至与它们进行“互动”。该类参馆体验不仅仅局限于视觉上的震撼,还通过触觉反馈和三维回声,让参与者感受到仿佛身处海底的真实感;在介绍历史文化遗产时,雷达互动投影系统能够使历史场景全息呈现,如古代文明的街道、建筑和日常生活,促使参观者仿佛穿越时空,亲身体验历史。

3 面临的挑战与发展趋势

3.1 雷达互动投影系统在科普场馆应用的挑战

(1)技术限制:雷达互动投影系统的精度和灵敏度直接影响用户体验,若雷达传感器和计算单元不能准确识别并响应用户的手势或动作,会降低用户的参与度和满意度,雷达投影技术在响应速度、交互方式和多用户支持等互动性能方面存在的限制是其在科普场馆应用的首要挑战。

(2)成本问题:雷达互动投影系统的硬件设备和软件开发成本较高,随科技的发展,雷达互动投影系统需定期更新系统硬件架构和软件算法以保持系统的性能和吸引力,除初次投资外,后续维护和更新系统所需的长期运营成本也是其在科普场馆中普及的主要限制因素。

(3)用户接受度:用户体验是评价雷达互动投影系统成功与否的重要指标之一,若系统的操作复杂、交互效果不佳或者容易出现故障,会使用户接受度的降低。科普场馆的创新型展示要求教育性和娱乐性兼备,以为不同观众群体提供定制化参馆方案和展陈体验,提高普适性、包容性和吸引力。

(4)环境适应性:雷达互动投影系统的性能受到环境光线、空间限制的影响,导致其投影效果缺乏稳定性,从而限制了雷达投影系统的普及,如光线过强或过暗都会影响投影效果,狭小的空间可能限制用户的活动范围和互动方式等。

(5)数据隐私和安全:雷达互动投影系统可能会收集海量展陈信息和用户行为数据,随互联网的进一步发展,参与者对个人隐私的保护意识增强,为了防止重要展陈信息和隐私数据泄露,科普场馆需在推进雷达互动投影系统与场馆展陈结合的同时,对重要、隐私数据的保护给予高度关注度。

科普场馆与雷达互动投影系统的创新性融合面临着诸多挑战,科普场馆可以通过与技术供应商合作,定制适合自己需求的解决方案,优化用户体验,降低多维度成本,高度重视保护用户数据隐私,以促进雷达互动投影系统在科普场馆中的应用、普及,实用效果的提升。

3.2 雷达互动投影系统在科普场馆应用的发

展趋势

(1)增强现实(Augmented Reality,AR)和虚拟现实(Virtual Reality,VR)的有机结合:雷达互动投影系统可以与增强现实和虚拟现实技术有机整合,为观众提供数字化沉浸式体验。通过结合AR技术、VR技术和计算机技术,参与者可在三维虚拟环境中与虚拟对象互动,进行科学实验和探索,进一步增强科普场馆中展示的趣味性和教育性。

(2)智能化和自适应性:应雷达互动投影系统具备更高程度的智能化和自适应性,可根据观众的特征和兴趣调整展示内容和互动方式,结合机器学习和人工智能技术,雷达互动投影系统可以根据观众的反馈和行为数据进行实时优化,以提供个性化的参观体验。

(3)多感官互动:雷达互动投影系统存在进一步拓展互动方式的空间,不应局限于单一的视觉或手势,还应与声音、触觉和嗅觉等多种感官相结合,营造出更为丰富、真实的体验。

(4)云端服务和远程互动:随云端服务和远程技术的进步,雷达互动投影系统可尝试通过结合该新兴技术实现系统与用户、用户与用户之间的远程互动和协作,用户通过网络与其他场馆或者专家进行实时互动,共同探讨科学问题并进行实验,从而打破时间、空间限制,进一步提升展馆的学术价值以及观众在展馆活动中的参与度和互动性。

(5)可持续性和环保:雷达互动投影系统的使用多基于虚拟场景,展馆在融合雷达互动投影系统的发展中需注重可持续性和环保要求,采用更加节能的技术和环保材料等措施将促进展馆的可持续性发展。例如,系统可以采用低能耗的投影设备和可再生材料制作投影屏幕,以减少能源消耗和环境污染等。

3.3 雷达互动投影系统在科普场馆应用的发

展建议

雷达互动投影系统与科普场馆相融合对于提高展陈质量、提供独特的参与体验和科普展馆的可持续发展具有意义重大,需要各方面努力协同推进。在个人层面,可通过积极鼓励、参与雷达互动投影系统的展示,体验主动吸收科学知识的乐趣,在社交媒体、平台中分享在雷达互动投影系统中的独特体验以扩大科普场馆的影响力和吸引力;在企业层面,设立专项资金投资于雷达互动投影技术的研发和创新,以提高系统的交互性、精准性和逼真度,为科普场馆与雷达互动投影系统相融合提供技术支撑,并与科普场馆建立紧密的合作伙伴关系,共同推动科学教育事业的发展;在政府层面,可根据已有科普场馆展陈方式和雷达互动投影技术的发展现状,适当提供资金和政策支持,以帮助科普场馆引入先进的雷达互动投影系统,支持科普场馆的推广和宣传活动,以增加公众对科普场馆和雷达互动投影系统的认知和兴趣。

4 结束语

雷达互动投影系统在科普场馆中的应用已经成为吸引观众、提升展示互动性和教育效果的重要手段。本文通过对其在互动展览、科普体验站、科普讲座和虚拟导览的应用进行分析,得出其面临的技术限制、环境适应性、数据隐私与安全等挑战,并分析了其在科普场馆应用的发展趋势,包括但不限于增强虚拟现实、多感官互动、云端服务与远程互动以及可持续性等。在此基础上,从个人、企业和政府三个层面提出雷达互动投影系统在科普场馆应用的发展建议。随着技术的不断发展和创新,雷达互动投影系统未来将在科普展馆中持续发挥重要作用,为科普场馆的展陈方式和发展方向提供更多可能,推动科学普及事业的进一步发展。

参考文献

[1] 刘明忱,王典.多学科交叉融合的虚拟仿真实验探索与实践[J].科技资讯,2023,21(23):200-204.

[2] 罗立宏,刘丹云.互动投影交互中国画艺术实践[J].美术大观,2017(10):78-79.

[3] 何萌婕.基于互动投影技术儿童科普装置设计实践[J].设计,2019,32(07):32-33.

[4] Umezu N, Koizumi S, Nakagawa K, et al. Potential of Low-Cost Light Detection and Ranging (LiDAR) Sensors: Case Studies for Enhancing Visitor Experience at a Science Museum[J]. Electronics, 2023, 12(15): 3351-3371.

[5] Priestnall G, Cheverst K. Understanding visitor interaction with a projection augmented relief model display: insights from an in-the-wild study in the English Lake District[J]. Personal and Ubiquitous Computing, 2019, 26(3): 593-607.

[6] Volioti C, Tsagaris A, Trigkas D, et al. HapticSOUND: An Interactive Learning Experience with a Digital Musical Instrument[J]. Applied Sciences, 2023, 13(12): 7149-7163.

作者简介:任 超(1974—),男,汉族,江苏徐州人,高级工程师,本科,研究方向为科普场馆建设及展品展项研发制作。