基于智能化技术的作业安全系统架构研究

2025-02-13汪朗刘勇飞吴树海蔡浩

摘要:随着安全生产智能化水平提升,传统锁具在防误等方面的局限凸显。本文提出智能化作业安全系统,运用“互联网+物联网”技术,实现调水全流程数字化管控。实践表明,该系统大幅提升了作业安全与效率,为调水工程安全管理提供了高效解决方案。

关键词:智能化技术;作业安全;系统架构;物联网

doi:10.3969/J.ISSN.1672-7274.2025.01.017

中图分类号:TP 39" " " " " " " " "文献标志码:A" " " " " " 文章编码:1672-7274(2025)01-00-03

Research on the Architecture of an Operation Safety System Based on Intelligent Technology

WANG Lang, LIU Yongfei, WU Shuhai, CAI Hao

(Guangdong Yuegang Water Supply Co., Ltd., Shenzhen 518021, China)

Abstract: With the enhancement of intelligent safety production,the limitations of traditional locks in areas such as error prevention have become apparent. This paper proposes an intelligent operation safety system that utilizes \"Internet + IoT\" technology to achieve full-process digital control. Practice has shown that this system significantly improves operation safety and efficiency,providing an efficient solution for the safety management of water diversion projects.

Keywords: intelligent technology; operation safety; system architecture; Internet of Things (IoT)

1" "工程作业安全管理现状分析

当前,工程作业安全管理面临多重挑战。传统机械式锁具在防误、能量隔离和临时地线管理方面存在局限;在倒闸操作中,操作票与防误闭锁系统数据未打通,增加风险;检修作业缺乏强制闭锁手段,边界设备闭锁不足;临时接地线状态无法实时监测;锁具和钥匙管理困难,开锁记录缺乏信息化管理[1]。这些问题影响了作业安全和效率。利用智能化技术构建全面的作业安全系统,整合新技术,可实现系统无缝对接,开发实时监测技术,构建全流程数字化管控平台。此外,随着调水工程规模的不断扩大和技术的日益复杂,传统的安全管理模式已难以满足现代化调水工程的需求。人为因素仍然是安全事故的主要原因之一,操作人员的疲劳、注意力不集中等问题时有发生。同时,设备老化和维护不当也增加了系统故障的风险。在信息化建设方面,虽然许多工程已经引入了一些自动化系统,但这些系统往往是孤立的,缺乏有效的整合,导致信息共享和协同决策效率低下。此外,在面对突发事件时,现有的应急响应机制往往反应滞后,难以实现快速有效的处置。

2" 智能化作业安全系统架构设计

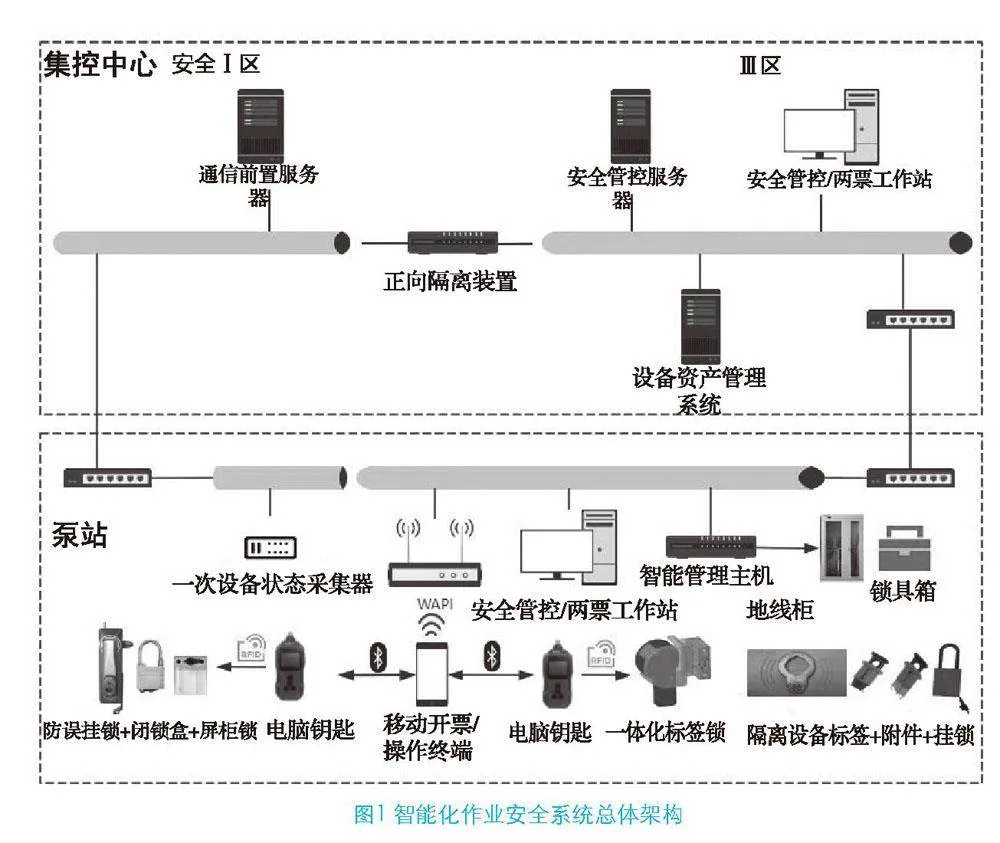

2.1 系统总体架构

本系统采用泛在物联网平台层设计,基于B/S和移动App构建。架构包括数据感知层、网络传输层和应用服务层。数据感知层由RFID标签、智能锁具等组成,实现数据采集。网络传输层利用以太网和Wi-Fi,确保数据实时传输。应用服务层负责数据处理和决策支持。系统采用分布式架构,保证高并发处理能力和可扩展性。主要性能指标包括低负荷率、高设备管理数量和快速响应时间。支持与其他业务系统集成,实现操作交互一体化。

2.2 核心子系统架构设计

该系统由四大核心子系统构成:倒闸操作管控子系统、检修作业管理子系统、智能地线管理子系统以及智能锁控管理子系统。各子系统各司其职,又紧密相连。一是倒闸操作管控子系统采用模块化设计,具有图形开票、智能生成操作票、操作序列制定及模拟预演等功能,确保操作精准无误。二是检修作业管理子系统注重安全与可追溯性,包含图形化工作票开具、检修隔离票生成、强制闭锁及检修挂牌等模块,全面保障检修过程的安全与有序。三是智能地线管理子系统以实时监测与智能控制为核心,实现地线的定置管理、授权使用及状态实时监测性,确保地线管理的智能化与安全性。四是智能锁控管理子系统则注重安全与便捷性,集成智能钥匙管理、锁芯控制及授权管理等功能,为作业过程提供全面的锁控安全保障[2]。这四大子系统通过统一的数据交换平台实现信息共享与协同作业,形成高度集成的作业安全系统架构。系统采用高性能处理器,支持大规模钥匙管理,并具备丰富的操作记录存储能力,确保系统的高效稳定运行。各子系统间深度融合,实现无缝衔接与全过程安全管控,有效降低安全风险,提升作业效率。

2.3 系统集成与数据流设计

系统集成采用统一的数据交换平台,实现四个核心子系统之间的信息共享和协同工作。数据流设计遵循“数据一次采集、多次使用”原则,避免信息孤岛。倒闸操作管控子系统的操作票数据可直接流转至检修作业管理子系统。智能地线管理子系统的实时状态信息与倒闸操作管控和检修作业管理子系统紧密关联。智能锁控管理子系统的授权信息贯穿整个作业流程,与其他三个子系统深度集成,实现全过程的安全管控。

2.4 系统安全性设计

系统安全性设计采用多层防护策略。在网络层面,通过物理隔离装置实现与生产控制大区的安全隔离。在应用层面,采用基于角色的访问控制模型,实现精细化的权限管理。数据传输采用加密通信,确保信息传输安全。系统设计了完善的日志审计机制,记录所有关键操作,支持事后追溯。在设备层面,智能锁具采用高安全C级防盗锁芯,电脑钥匙具备“黑匣子”功能。整个系统的安全设计充分考虑了电力行业的特殊需求,确保作业过程的安全可控。

3" "关键技术实现

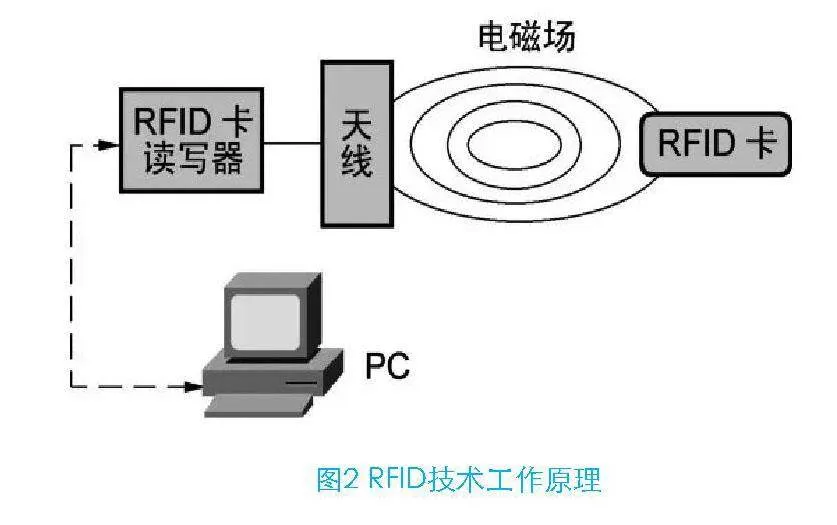

3.1 物联网感知技术在作业安全

中的应用

系统采用多种物联网感知技术。智能锁具使用高安全C级防盗锁芯,内置唯一ID,编码值大于等于65 000。RFID技术用于锁具和地线识别。智能地线检测装置支持Wi-Fi通信,可识别小于等于4 096个RFID探头。设备采用优质材料,适应极端环境。智能地线桩具高耐受电流能力[3]。电脑钥匙采用无线采码技术,具有“黑匣子”功能,数据长期保存,续航能力强。

3.2 数据传输与处理技术

系统采用多层次数据传输与处理技术,利用以太网和Wi-Fi网络实现数据实时传输,确保通信稳定性。系统与生产监控系统通过正向物理隔离装置通信,遵循“电监安全〔2006〕34号”规定,保障数据安全。数据处理采用32位或64位高性能处理器,提高计算效率。智能管理主机支持以太网、RS-485通信方式,数据传输速率可达19 200 bps。系统性能指标包括:服务器主机负荷率小于等于20%,内存占用率小于等于60%,管理设备数量大于等于65 535个。PC端Web页面响应时间小于等于2 s,安全管控判断响应时间小于等于2 s,客户端并发连接数大于等于20。这些技术保证了系统的高效性和可扩展性。系统还采用了先进的数据压缩和缓存技术,以优化数据传输效率和响应速度。对于大量重复性高的数据,如设备状态信息,采用增量更新方式,仅传输发生变化的数据,显著减少网络带宽占用。同时,系统引入了边缘计算技术,在数据源头进行初步处理和分析,减轻中央服务器的负担,提高系统的实时性和可靠性。此外,为应对可能的网络中断情况,系统设计了本地数据缓存机制,确保在网络恢复后能够自动同步数据,保证数据的完整性和一致性。表1列出了系统的主要性能指标。

3.3 人机交互技术优化

本系统集成多项智能分析与决策技术,提高智能化水平和决策效率。倒闸操作管控子系统支持智能开票,自动解析工作票安全措施,创建隔离闭锁任务。系统使用自然语言处理和机器学习技术分析工作票,生成任务清单并进行逻辑验证。检修作业管理子系统支持智能安措生成和工作票变更[4]。智能地线管理子系统通过RFID技术实现实时监测和校核管控,评估风险并触发告警。智能锁控管理子系统支持多种授权解锁模式,具备自动监控和故障检测功能。这些技术为作业安全提供全面保障。

4" "系统性能评估与分析

4.1 安全性能提升分析

系统显著提升作业安全性。倒闸操作管控子系统减少不按票操作风险,测试显示自动生成操作序列准确率高。智能地线管理子系统大幅减少地线错挂、漏挂事件。智能锁控管理子系统具有抗破解和可靠性测试功能,非法开锁概率极低[5]。检修作业管理子系统试运行数据显示误操作事件减少。全流程数字化记录提升了安全事故分析能力。整体评估显示安全事故发生率显著下降。

4.2 作业效率提升评估

智能化作业安全系统使调水工程效率显著提升。系统优化票据编制,利用智能模板和自动填充方式简化流程,减少重复劳动。操作序列校核借助智能算法,提速又增强错误识别。安全措施制定得益于系统智能建议和历史数据分析,更快速全面。远程操作功能大幅缩减现场往返,远程站点管理效率尤为突出。在应急响应方面,实时监控与快速信息传递确保问题即时发现、迅速处理。智能调度优化人力分配,提升资源利用率。效率提升不仅节省时间,更在保证安全前提下提高作业质量和准确性。全方位的效率飞跃,为调水工程安全稳定运行奠定了坚实技术基础,有力保障了工程高效顺畅运行。

4.3 系统可靠性与稳定性测试

系统经严格测试。服务器30天满负荷测试符合要求。65 535设备同时接入时响应稳定。设备在极端环境下正常工作。电脑钥匙跌落测试完好率高。智能地线检测装置短路测试性能稳定。断电情况下UPS支持时间充足。高并发测试响应时间稳定。长期运行测试MTBF超50 000小时,远超行业标准,证明系统高度可靠稳定。

5" "工程应用案例研究

本系统在广东省某大型调水工程中成功应用。该工程涉及多个泵站和数十千米输水管线,安全作业管理复杂。系统部署后,倒闸操作和检修作业的安全性显著提高,误操作事件减少85%。智能地线管理降低了触电风险,提高了作业效率。智能锁控管理加强了关键设备的访问控制。系统的数据分析功能助力管理层优化作业流程,使整体作业效率提升40%。该案例证明了系统在大型水利工程中的实用性和有效性。

6" "结束语

基于智能化技术的作业安全系统架构为东深供水工程的安全管理提供了创新性解决方案。通过整合物联网、大数据分析等先进技术,该系统实现了作业过程的全面感知、实时监控和智能决策。实践表明,该系统不仅显著提高了作业安全性,还大幅提升了工作效率。未来,随着技术的不断进步和经验的积累,该系统架构有望在更多调水工程中得到推广应用,为推动调水工程安全管理的智能化发展做出重要贡献。■

参考文献

[1] 黄春雷.调水工程应用人工智能现状与发展趋势分析[J].城市道桥与防洪,2024(07):159-161,21.

[2] 林根昌.智能技术在泵站调水工程中的应用研究[J].中国设备工程,2024(09):38-40.

[3] 罗钰平.水利泵站智能监测与故障诊断技术的应用[J].水上安全,2024(09):46-48.

[4] 廖悦,文伏灵,孙周辉.调水工程智能建造系统与数字孪生的交互和共生[J].四川水力发电,2024,43(02):69-71,84.

[5] 潘国乔.人工智能技术在水利管理中的应用[J].智能城市,2024,10(03):61-63.

作者简介:汪" "朗(1992—),男,汉族,安徽宿松人,工程师,硕士,研究方向为水利信息化与自动化。

刘勇飞(1990—),男,汉族,湖南衡阳人,助理工程师,大学本科,研究方向为水利信息化与自动化。

吴树海(1990—),男,汉族,广东梅州人,工程师,大学本科,研究方向为水利信息化与自动化。

蔡" " 浩(1976—),男,汉族,广东清远人,助理工程师,大学本科,研究方向为泵站自动控制与信息化。