遵守与僭越

2025-02-13邹婧王烁琳郑丹丹

摘 要:清宫贵族女性头饰作为满族文明的重要组成,凝聚着辉煌灿烂的中华传统美学观念,是几千年来中国器用典章、意识形态以及满汉交融的结晶。这些头饰的种类虽然繁多,但在佩戴上,上下有别、等级分明。文章从设计学的研究视角出发,通过对比文献、图像与实物,判断清代贵族女性头饰不仅是王权的体现,更是社会礼制演变下的产物。

关键词:贵族女性头饰;礼冠;钿子;礼俗规约

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.02.024

在中华历史长河中,头饰无疑是最为绚丽的文化,清代作为我国第二个由少数民族建立的统一政权,尤其注重头部文化,并把它作为区分于前朝的重要标志,女性礼冠在设计上逐步走向规范,文化内涵不断丰富。本文以清代贵族女性头饰的历史演变为起点,结合当时的政治经济和文化背景,探索历史长河中女性在精神世界中对于美的向往,不仅有助于我们深入了解清代的社会结构和文化背景,还能让我们更好地认识和评价这一时期工艺的发展状况。面对清代贵族女性头饰所体现的设计思想及礼俗规约,将重点放在礼冠和钿子上,希望起到抛砖引玉的效果,引发更多文人学者的关注和思考。

1 从“礼法观”看清代贵族女性头饰的类别

“礼”在人类文明进程中是不可缺少的。秦始皇统一六国后,尤其重视礼法的创制,后世礼制皆沿袭秦朝开创的路线向前发展,直到晋武帝时期,适应大一统的“五礼”制度才最终尘埃落定。“五礼”分别是吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼,最早记载于《周礼》①。

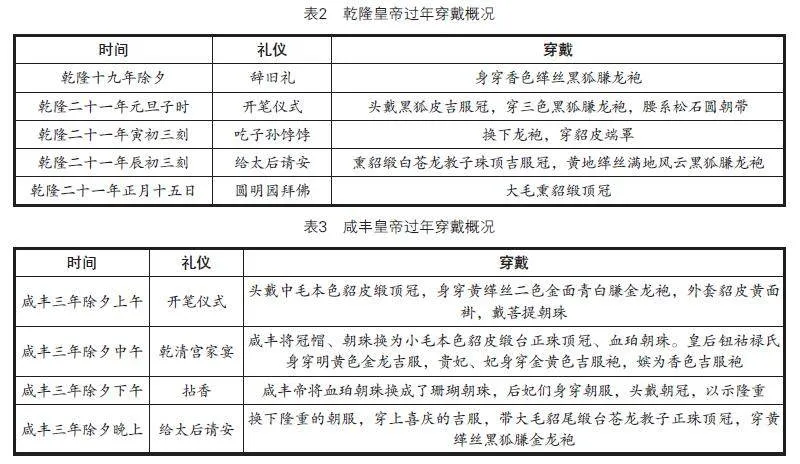

“吉礼”为五礼之首,古人祭祀以求吉祥故而得名。《周礼·春官·大宗伯》云:“以吉礼事邦国之鬼神示。”古人将祭祀对象分为天神、地祇、人鬼三类。吉服冠和吉服是清代行吉礼的官方服饰,贵族女性吉服冠为圆形攒顶,以球形东珠或宝石下加金属底座构成(图1),较于朝冠,吉服冠相对简单,且适用范围广,没有太多规定,在祭祀这样的重要场合佩戴,以祈求国泰民安、风调雨顺,并且根据时节不同,冠檐又有海龙皮、薰貂皮与紫貂皮三种,所谓“薰貂为之,上缀朱纬”②。

“嘉礼”是指人们联络感情的礼仪,如婚聘之礼、宾射之礼。《周礼·春官·大宗伯》云:“以嘉礼亲万民。”凤钿、满钿是贵族女性在行嘉礼时的主要头饰,其中凤钿只有皇后、太后可以佩戴。满钿是在元旦、冬至等场合中为之相配的头饰,因在黑色的素胎上缀满钿花而得名,给人以强烈的视觉冲击,材质有金、银、铜、玉、珍珠、宝石等。

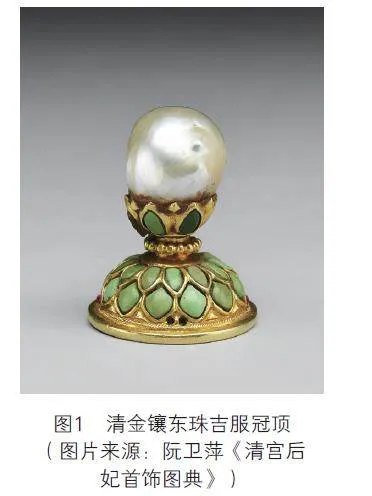

“宾礼”是天子觐见外来使者或臣民的礼仪,有“以宾礼亲邦”的说法。朝冠搭配朝服,是贵族女性行宾礼时的标准服饰,冠顶金制,最上面镶嵌着大颗东珠,也有红宝石、青金石等。朝冠有冬夏之分,冬朝冠的帽檐由青绒、红绒、貂皮等高端材料制成,上缀红缨,长出于檐,有挡风保温之效,冠上装饰翠鸟羽毛,金丝镶边(图2)。夏朝冠帽顶饰翡翠、珍珠等,帽檐配有流苏珠串、花卉动物。

“凶礼”是用于吊慰的礼仪活动,如吊礼、恤礼、慌礼。半钿和素钿是行凶礼的重要头饰,一般为年长者或孀妇佩戴,流行于雍乾至咸同时期。半钿的钿面有4块钿花,钿顶3块,用黑色丝线编织成斜网格状素胎,头围处用金属丝缠绕成网状的盘长、寿字纹。还有一种与半钿相似的钿子称为素钿,它的钿面饰有5块钿花,钿顶3块,与半钿相比,素钿的钿面略显粗糙。二者虽不及满钿和凤钿华贵,但其简朴的风格在清宫中别具一格。

“军礼”与战事相关,指军队中操练征伐之礼。一般为武官特别是八旗官兵外出打猎或随皇帝木兰围猎时进行,其礼冠后妃几乎不会使用,故笔者在此不做赘述。

2 清代贵族女性头饰等次

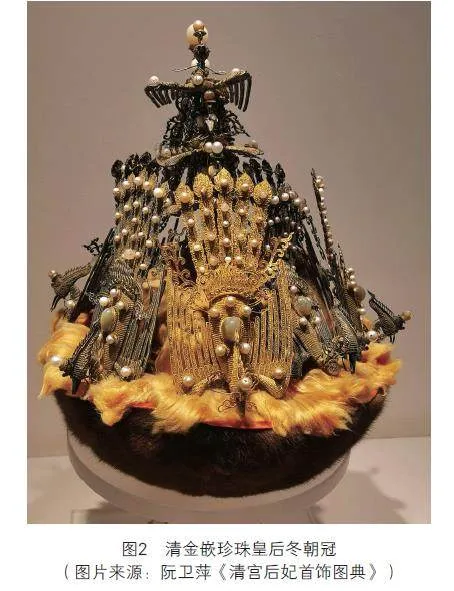

皇城后妃、宗室女性、朝廷命妇是清代贵族女性的主体,后妃作为贵族女性的第一级,她们在不同场合中要搭配不同等级的头饰(表1)。

宗室女性和宗室男性的妻妾虽不及后宫女性地位尊崇,但同样是贵族女性的主体。宗室男性的妻妾及固伦公主的吉服冠顶为三层,装饰东珠10颗,宗室女性为两层,东珠数量逐级递减,金凤改为金孔雀,冠顶顶端均衔红宝石(图3)。

公、侯、伯、子、男、镇国将军、辅国将军、奉国将军、奉恩将军的妻妾和各品级官员命妇是贵族女性中的第三等级,冠饰相对简单,材质和制作工艺不及前者奢华③;子夫人、镇国将军夫人与一品命妇的吉服冠顶为一层,镂花金底座,饰东珠1颗,珊瑚顶;自一品命妇往下,东珠这种被清代贵族视为高贵象征的珍宝便不再允许使用;二品命妇冠顶只得用镂花珊瑚替代,三品用蓝宝石、四品用青金石、五品用水晶、六品用砗磲、七品用素金,形制大体与男品官相同,已经看不出特别的宗族标识。

嫔以下至辅国公女乡君是贵族女性的最后一级,头饰主要是钿子,与同样等级略低的嫔妃一样将钿子上的凤鸟换成了翟。公侯伯夫人以下至七品命妇则戴饰有翡翠花、碧玺花、料花的各种花钿。

3 清代贵族女性头饰设计礼仪要素

清代皇家头饰在封建礼法的基础上汇聚了我国古代装饰艺术之精华。从不同礼仪场合看,早期的贵族女性头饰都体现着对传统与秩序的维护,而晚期则显现出不同于传统文化的审美新风潮,这是对传统头饰设计观僭越或遵守的一次交锋。

3.1 遵守:三个礼仪场合个案

3.1.1 皇帝大婚

皇帝大婚最能体现封建礼法,其流程排场比皇帝的登基大典还要隆重,要经过婚前礼、婚成礼、婚后礼三个阶段。礼部《钦定大清会典》记载,婚礼当天,被钦册的皇后在行册立、奉迎礼时,穿朝袍、朝褂、朝裙三件套,戴凤冠、挂朝珠、饰彩帨、穿朝靴④。册立、奉迎礼后,新婚帝后将在大婚洞房坤宁宫东暖阁举行坐帐礼。坐帐礼毕,再行合卺礼—将一只葫芦破为两半,各盛酒于其中,帝后二人各饮一半,以期夫妻一体、和美圆满。此过程中,皇后要穿吉服,戴大红色凤钿,婚成礼过后,则换上便服,这样一位诞育名门、德貌双馨的少女,也会逐渐褪去稚嫩,将“皇后”这一无上尊崇的称谓与形象幻化成形,成为面容、成为言行、成为风姿、成为有血有肉的生动映像。

3.1.2 皇家过寿

中国自古崇尚“寿”文化,皇家也不例外。紫禁城中最隆重的寿辰便是乾隆生母孝圣宪皇后钮祜禄氏在慈宁宫庆贺八十大寿。崇庆皇太后身着朝服、肩披领约,胸前挂朝珠三挂,头戴朝冠,朝冠正中的顶饰为三层凤顶,每层间以一等大东珠加饰,金凤尾部饰小珍珠,朝冠朱纬上缀七只金凤,凤尾朝内、凤首朝外,每只金凤以二等东珠和大量小珍珠装饰,金凤背部中央嵌猫眼石一块,耳饰金龙衔珠珥,端坐在殿内宝座上享受筵宴。这时乾隆爷手捧酒觞,向皇太后称贺,以博母亲欢心,乾隆嫔妃、皇子皇孙则陪伴在侧,檐下还设有中和韶乐,张灯结彩,声势直逼皇帝的万寿节。

3.1.2 皇家过年

每年的除夕到正月十五日,清宫都会举办隆重的仪式活动。自乾隆朝开始,国力强盛,许多少数民族都会向清宫进贡特产。以赫哲族为例,他们将自己生产的紫貂、银狐、玄狐、猞猁等珍稀动物的皮毛进贡清廷⑤。这在一定程度上影响了宫中审美,于是打破传统、务求新意的萌芽在乾隆年间开始出现,《穿戴档》对此有清楚记载(表2)。

乾隆二十一年(1756)过年的4个时间段,乾隆帝就换了3套吉服,而这并不是简单的换衣,同时还包括头饰、靴子和香囊,这种变化之风极为后世帝王所效仿。据咸丰四年(1854)《穿戴档》记载,咸丰帝在春节期间也甚喜换奢华的衣饰(表3)。

这些繁缛的礼节过后,除夕上的各种仪式和祭祀活动也就告一段落了,皇帝与皇后、妃嫔看戏、进膳,享受温馨时光。

3.2 僭越:时尚与个性的追求

康雍年间,皇宫上下厉行节俭,宫中开支之少为前代所未有。“康熙二十九年,前明宫内每年用金银96万9400余两,今悉已充饷;前明光禄寺每年送内所用各项银24万余两,今只3万余两;前明每年宫中用木柴2686万余斤,今只六七百万斤;前明各宫床帐、舆轿、花毯等项每年用银28200余两,今俱不用。”⑥这样的节俭之风为后宫树立了良好的榜样,因此宫廷成员皆穿着朴素,头饰也没有过多烦琐的装饰。雍正皇帝即位后,继承了其父崇尚节俭的治国方略,以猛治国,对奢侈之风大力禁止,国家也进一步走向富强。奢靡之风的萌芽自乾隆朝开始兴起,乾隆好大喜功,常常花巨资修建标榜功绩的林园、建筑,这样的风气到慈禧垂帘听政时期更甚。清朝末年,宫廷女子的头饰出现明显的僭越现象,不仅体现在外观变化上,在形式上也更具西洋之风。即使面临日渐衰退的国力、外敌的入侵和处于极端困境,皇亲贵胄仍在竭力维持着皇族的气派,以至于颠覆传统、务求新意的风气逐渐在清宫兴起。首先是钿子出现了新样式,贵族女性在成亲时佩戴的凤钿变成了礼制和规格更高一级的挑杆钿子(图4):它以满钿为底,正面镶12块钿花、背面1块,一共13块,然后在其上分三步进行特殊加饰,左右凹出一个大钿子并垂流苏数条,搭配八团吉服。

鸦片战争后,西方文化伴随着列强武力传入中国,女性开始挣脱“三从四德”的牢笼,表现出新时代对自由的向往,于是在衣冠服饰上争相媲美。这一时期的京师街头上可以经常看到许多坐在“红轱辘轿车”上的俏佳人,头上梳着硕大的“两把式”—用发架将头发固定在头顶上,在其上佩戴较为沉重的首饰,穿着锦绣镶边的旗装,十分气派。但最开始这种发型并未受到咸丰皇帝的欣赏,他曾经申斥后宫嫔妃:“宫廷之内,朴素为先,朕看皇后及嫔、贵人、常在等,服饰未免过于华丽,殊不合满洲规矩,是用定制遵行以垂永久。”⑦咸丰皇帝去世以后,慈禧太后把持朝政,为了使自己看起来更贵气,将“两把式”的样式变得越来越诡异,形状越来越大、越来越宽,这种标榜富贵的发饰被称为“大拉翅”(图5)。被后人称道的“旗头”也就诞生了,那时清宫中的女性普遍认为,旗头越高,地位就越尊贵。它的出现侧面反映了社会骄奢之风的盛行和对传统头饰尚俭之风的僭越。

4 结语

清朝早期政权不稳,国库贫乏,宫廷礼仪和庆典程序皆例行从简,统治者规定要使用实用性强、成本低的工艺品,减少奢侈品的用量,形成了良好的社会风气。此时贵族女性的头饰设计谨遵祖训,袭承了商周时期的“五礼”观,同时也保持了满族自己的发饰特色,这是清王朝在汉化过程中想迅速实现国家统一的体现。清中期,航海技术的发达和各地往来的朝贡使许多奇珍异宝流入宫城,乾隆时期宫廷头饰逐渐走向奢靡,每件饰品都用数种技法完成,纹样栩栩如生,是国力昌盛的体现。对礼制的僭越在道光年间达到了高潮,随着西方文化的传入,一些新式的工艺品开始在中国流行起来,以慈禧为代表的统治阶级开始模仿西方人的生活,追求奢华和享乐,奢靡之风在宫廷四处蔓延。此时的贵族女性一改清初便于胡服骑射的头饰传统,将硕大的发夹立于头顶,不顾祖宗礼法,只求华丽无暇。

综上所述:清初提倡以礼经世、以礼治世,是受当时世风、学风的影响,礼学的目的在于实践、运用,这成为当时人们普遍的价值观,贵族女性头饰起到束缚妇女言行举止的作用;清代末期,奢靡之风盛行,礼制对女子的约束越来越弱,贵族女性也多了对“礼”的僭越,轻浮的头饰随之而来,就连富户奴婢也在头饰上追求艳丽,这种奢靡之风表现了对封建礼制的反叛和西方事物的崇拜。因此,清代贵族女性头饰的变迁是社会礼制演变的结果。

注释

①桓占伟.周礼源自周初政治实践说[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2023,38(1):69-83,220.

②沈从文.中国古代服饰研究[J].香港:香港商务印书馆,2011:15-18.

③贾慧.故宫藏清代皇家首饰的研究[M].北京:紫禁城出版社,2017:17.

④[佚名].钦定大清会典[M].北京:中国藏学出版社,2006:20.

⑤苑洪琪.漫谈清代宫廷过年[J].紫禁城,2017(1):15-39,14.

⑥⑦邸雯钰,张原.浅析清朝后妃的基本发式及其变化原因[J].艺术科技,2015(3):20-25.