唐穆泰墓出土彩绘文官俑女着男装艺术形象考

2025-02-13贺亚莉张志升

摘 要:在儒家思想为主导的中国封建社会体制之下,女着男装往往是不被允许的。但从文献资料和考古实物来看,唐代社会中女着男装是一种普遍的社会现象。庆城穆泰墓出土了一件女着男装的彩绘官吏俑,是女着男装具象化的表现。这种社会现象是唐代政治、经济和社会文化多种因素作用的结果。

关键词:唐;穆泰墓;文官俑;女着男装

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.02.023

2024年7月,由庆城县博物馆社会教育部工作人员策划的“云想衣裳花想容—当唐装汉服遇见剪纸艺术”在博物馆五楼社教活动中心举行。展览中有唐穆泰墓出土彩绘文官俑,观众对其女着男装的艺术形象产生了浓厚的兴趣。该俑以其独特的装扮,先后参加首届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会、“唐番古道·丝绸之路沿线省(区)文物联展”和在日本大阪举办的“唐代胡人俑—丝路考古新发现展”等。

唐彩绘文官俑于2001年4月出土于庆城县庆城镇封家洞村赵子沟自然村中山梁唐游击将军穆泰墓。俑头戴黑色幞头,圆脸丰腮、五官集中、弯眉细目、直鼻小口,身着三角翻领宽袖长袍,小腹前弓,双臂自然下垂,手握腰带于腹侧,前裙下露出翘头靴,站立于方形底座上。造型温文典雅,神情悠闲、若有所思,通体施金、黑及朱砂色等彩绘(图1、图2)。该件文物在命名之初,确定为彩绘男性文官俑。但随着越来越多考古资料的出现,人们逐渐发现,这件陶俑的艺术形象更倾向于女着男装彩绘文官俑。下面从俑的服饰、时代及女着男装的历史原因来进行探讨。

1 服饰

该俑头戴黑色幞头,面部略施粉黛,弯眉细目、直鼻小口,面若桃花。内着白纱,外穿三角翻领赭红色通体长袍,腰束革带,足蹬翘头靴。幞头和长袍是唐代男子标志性装束。

幞头是唐代男性的首服。幞头原本是一种头巾,自隋代开始,在梳妆时,将两角包过额头,缠绕至脑后打结,远远看去,似两条飘带;还有一种方式是两角从后向前,绕过头顶,在额头前打结。后来又在头巾里面放置一个衬垫物,即“巾子”,以便装扮出各种造型。唐代从武德至开元的一百多年中,幞头的样式发生多种变化,这种变化则集中于巾子上。

袍,《释名》曰:“袍,丈夫著,下至跗者也。”唐代袍服的主要特征是:早期以交领为主,直裙,下长至跗;后期以圆领为主,大襟,并在膝盖部分施一横襕。袍服为唐代百姓日常所穿,一般无阶级限制。上至帝王,下至百姓,只有在袍服的颜色上有所规定。如赤黄为皇室专用色,赭红则为官员服色。

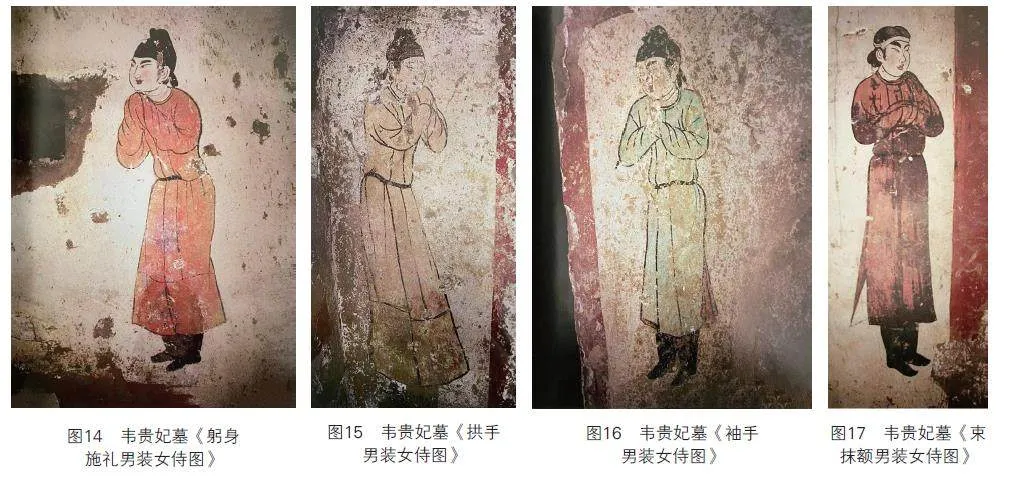

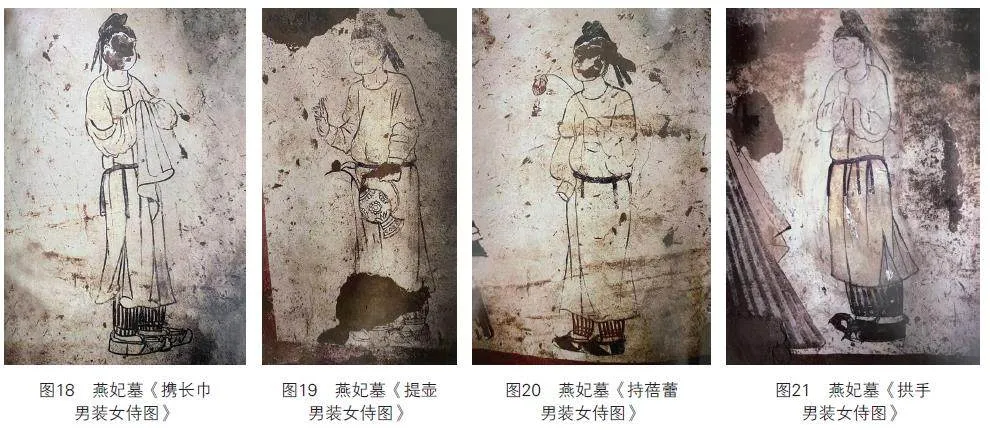

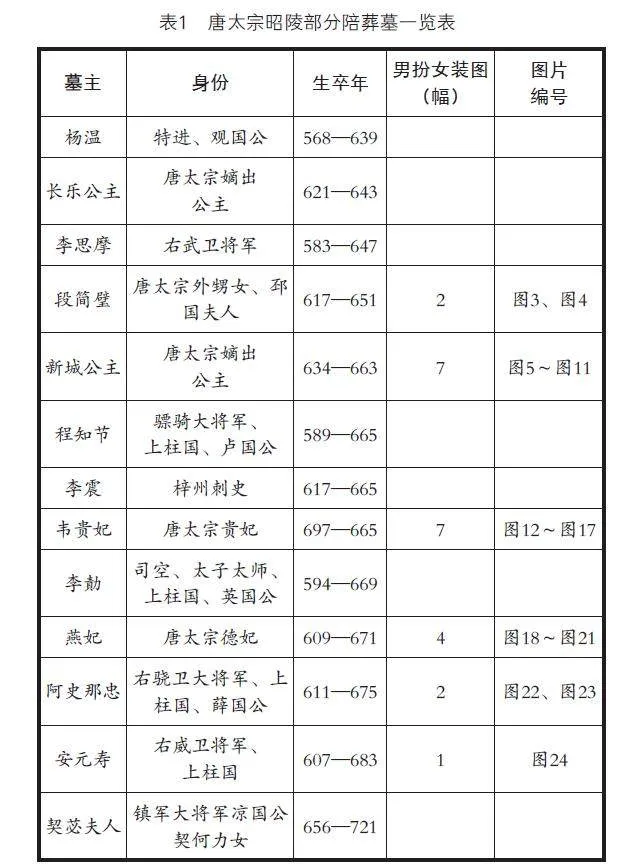

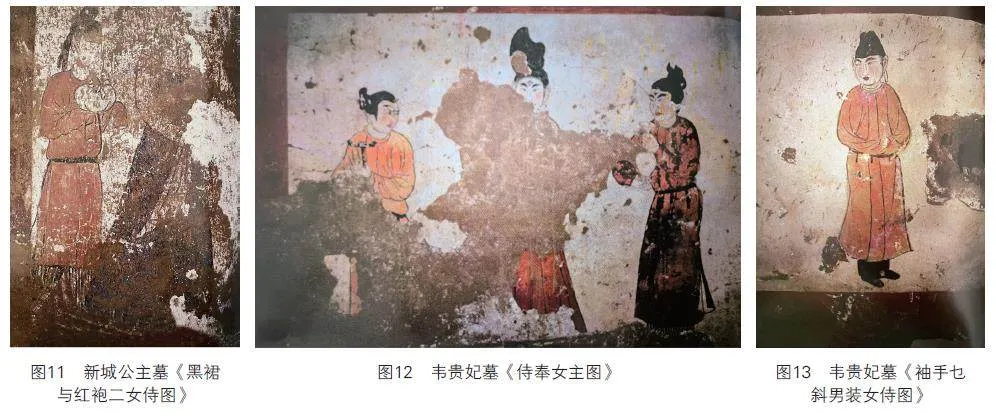

出土文物资料中,关于唐代女着男装这种艺术最明显的莫过于唐墓壁画。唐太宗昭陵陪葬墓众多,发掘的30多座陪葬墓中,就有大量女着男装的艺术形象(表1)。如唐太宗外甥女邳国夫人段简璧墓中的《三侍女图》(摹本),右侧一位(图3)头戴黑色幞头,身着过膝圆领长袍,双手拱于胸前,足蹬黑色胡靴,长袍后襟一角撩起,露出竖条纹搭配团花装饰的长裤。再如新城公主墓中的《黑色套裙与翻领袍二女侍图》中间的侍女(图7),头戴黑色幞头,弯眉细目、小口,身着翻领长袍,腰束革带,足蹬黑色长靴。《左手指点与捧卷轴二女侍图》中,右侧侍女(图9)头戴幞头,该幞头便是前面的两个角包过前额,然后绕过脑后打结下垂,像两根飘带。身穿赭红色长袍,腰束黑色革带,足穿黑色胡靴。韦贵妃墓《袖手乜斜男装女侍图》(图13)、《躬身施礼男装女侍图》(图14)中的两位侍女均着黑色幞头,圆脸,弯眉细目、小口红唇,略施粉黛,身穿圆领赭红色长袍,腰束革带,足蹬黑色胡靴。这两幅壁画的人物艺术形象与穆泰墓出土彩绘文官俑艺术形象十分相似。

2 时代

在封建社会,服饰文化是其重要的组成部分。“黄帝、尧、舜垂衣而天下治”。服饰的款式、颜色等都被赋予阶级性。例如,秦尚黑,所以上层人士多穿黑衣;唐尚黄,所以黄色成为皇室专用之色。另外,“男女不通衣裳”(《礼记·内侧》),则体现出服饰是规定男尊女卑的重要内容。西汉时期,儒家思想逐渐成为占统治地位的官方哲学,儒家思想的价值观念成为意识形态领域衡量一切的道德标准,而服饰则成了儒家强调礼的重要组成部分。在后续历代中,服饰上的僭越是不被允许的,甚至将女着男装看成不祥之兆,即“牝鸡司晨,惟家之索”。但封建制度发展的顶峰唐朝,则出现了较为普遍的女着男装形象。《旧唐书·舆服志》载:“或有著丈夫衣服靴衫,而尊卑内外,斯一惯已。”《洛阳珈蓝记》载:“其俗妇人裤衫束带乘马驰走,与丈夫无异。”从文献看,唐代女着男装是被社会普遍接受的。

唐彩绘文官俑出土于游击将军穆泰墓。从穆泰墓志铭来看,穆泰生于唐高宗显庆五年(660),卒于唐玄宗开元十八年(730),享年70岁。这一段时间正处于武则天称帝、唐朝国力蒸蒸日上的繁荣时期,政治稳定、经济发展迅速、社会风气开放,尤其是女性社会地位的提升,共同构成了女着男装彩绘文官俑出土的历史必然性。

3 女着男装的历史原因

唐代女着男装的普遍盛行有深刻的历史原因。目前有三种比较流行的观点。

一是政治层面。唐朝统治者成功塑造了皇帝“天下共主”的权威,建立了农牧结合与族群交融的大一统王朝。开放的民族政策,使周边各少数民族不断涌进中原,有力地冲击了中原封建礼教的社会秩序。唐朝少数民族中,女性的社会地位普遍较高,加之唐朝统治者自身或多或少拥有少数民族血统,这为胡汉融合过程中,中原女性社会地位的提高提供了契机,这也是女着男装在唐代普遍出现的深层次原因。

二是经济层面。通过陆上、海上、草原、西南丝路、茶马古道、唐蕃古道等四通八达的交通系统,唐朝建立起了以长安、洛阳为中心,辐射全国及周边族群的庞大贸易交通网,包括各民族服饰在内的物产,在各族群之间互通有无。在满足基本的物质生活需求之后,像春游、骑射、打马球等精神层面的追求逐渐被上层妇女追捧。唐代女性的标准服饰是曳地长裙,显然很不适合打马球这类运动,所以便捷性则是女着男装在唐代普遍出现最直接的原因。唐代著名画家张萱的《虢国夫人游春图》,整个画面共描绘人物九个,其中三人着黑色幞头,身穿男式圆领袍衫、长裤、靴子,这在当时是标准的男子形象。《新唐书·五行志》记载:“高宗尝内宴,太平公主紫衫玉带皂罗折衫巾,具纷励七事,歌舞于帝前,帝与武侯女子不可以为武官,何为此装束?”这是关于唐代女着男装最著名的记载。

三是社会思想层面。封建社会往往都以儒家思想为本,隋唐王朝也不例外。但唐初统治者,为确保政权的合法性,逐渐推崇道家思想,将道家思想用来治国理政。到武则天时期,又大力推崇佛教。这样就形成了在意识形态领域儒、释、道三教鼎立的发展局面。儒家的礼、佛学的思辨性、道家的无为,都被统治者拿来作为治国方略。在这种多元化的社会思想之下,儒家的男尊女卑思想受到冲击,封建礼教对女性的束缚逐渐松绑,女性在社会活动中有了更大自由。随着一代女皇武则天的当政,像太平公主、上官婉儿等女性的参政,在中国男权政治制度下,对女性社会地位的提高,有极大的推动作用。这是唐代女着男装普遍出现的重要原因。

4 结语

综上所述,唐穆泰将军墓出土的彩绘文官俑更准确的艺术形象应为“女着男装彩绘官吏俑”。唐代女着男装的普遍出现,是大一统的王朝之下开明的政治政策、发达的社会经济、丰富的物质生活、开放的社会观念共同作用的产物。便捷性则是出现这种社会现象最直接的原因。该俑的出土,为我们研究唐代女着男装这一社会现象提供了形象而生动的实物资料,值得我们保护和研究。

(文中所有图片均为贺亚莉拍摄。)

参考文献

[1]本书编写组.中华民族共同体概论[M].北京:高等教育出版社,2023.

[2]岑仲勉.隋唐史[M].石家庄:河北教育出版社,2000.

[3]昭陵博物馆.昭陵唐墓壁画[M].北京:文物出版社,2006.[4]张珊.唐代女着男装之现象初探[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2015(2):36-42,189.

[5]王晓华,仝笑一,张钰婷.从《虢国夫人游春图》探讨唐代女子着男装现象[J].现代装饰(理论),2016(10):250-251.

[6]田永强,黄丽宁.走进庆城博物馆[M].西安:三秦出版社,2014.

[7]王春,王彦川,黄丽宁,等.甘肃庆城唐代游击将军穆泰墓[J].文物,2008(3):32-51.

[8]冯晓桐.中国古代服饰风格中唐代女穿男装现象研究[D].沈阳:沈阳师范大学,2023.

[9]李鸿宾.唐故游击将军穆泰墓志考释:兼论唐朝胡人汉化的问题[J].民族研究,2009(1):76-84,110.

[10]欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1973.

[11]刘昫,等.旧唐书:卷一百〇四:高仙芝传[M].北京:中华书局,1975.

[12]杨衒之.洛阳伽蓝记[M].尚荣,译.北京:中华书局,2012.