浅析开展馆藏文物类社教活动的思路

2025-02-13孙超然

摘 要:馆藏文物不仅具有丰富的美学价值,还有深刻的精神内涵,可以展示其所在时期的美学认知和工艺技术,反映出当时人类的文化传统、宗教信仰和世界观等哲学范畴。博物馆承载着对人类及人类环境的见证物进行搜集、保存、研究、收藏、宣教和展览的文化使命。宣传馆藏文物一方面是博物馆社会责任的所在,另一方面公众认知文物价值后,对传统文化的认同也会增强博物馆的影响力,进而更好地面向社会推动馆藏文物的推广工作。文章以青岛康有为故居纪念馆开展的“童眼看世界—探秘世界遗产 走进埃及”研学实践活动为例,分析开展馆藏文物类社教活动的思路,多方面、多手段推进馆藏文物的宣教工作。

关键词:博物馆;社教活动;青岛康有为故居纪念馆;馆藏文物

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.02.012

2022年12月31日,青岛康有为故居纪念馆推出了多宝阁系统,将236件馆藏文物扫描生成电子模型,并展示在多媒体触摸屏中。游客通过交互设备,可以近距离多角度地观看馆藏文物,同时还可以了解简单的文物信息。

截至2023年12月31日,青岛康有为故居纪念馆游客参观人数突破8.5万人次,达到近三年来参观人次的最高峰。通过统计游客的留言反馈等了解到,多宝阁系统完备地展示了馆藏文物的系统及形式之美,基本满足了游客对于文物的审美需求,考虑了游客关于展品更深层次的元素文化内核需求。经过纪念馆内部讨论,决定以开展社教活动的形式,采取系列化、循序渐进和分年龄层次面向游客进行馆藏文物介绍。研学活动作为社教活动的一种,是研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动,是学校教育和校外教育衔接的创新形式。开展一系列内容丰富、形式多样的社教研学活动,为校园学习赋能续航,帮助学生更好地理解知识、培养能力、拓宽视野,同时也助推了博物馆社教功能的延伸。

2024年,青岛康有为故居纪念馆开展了“童眼看世界—探秘世界遗产 走进埃及”研学实践活动(图1),通过向参与者介绍埃及挂毯文物所体现的母题和相关故事,了解挂毯所表达的埃及人的美学原则和世界观,参与者完成从器物欣赏到相关知识的传授,再到自身价值观架构的建设。关于此次“童眼看世界—探秘世界遗产 走进埃及”研学实践活动,青岛康有为故居纪念馆主要进行了以下重要工作。

1 开展必要的文物研究

馆藏文物蕴含着人类文明发展单元式的记忆,有着丰富的精神内核。制作于不同时代、不同地域的馆藏文物,其形式和内容无法脱离时代背景及民族文化,如果没有深入研究其时代背景及民族文化,其精神内涵就很难被当代人理解。在美学体系和世界观已经发展到一个相当高水平的当代,不了解文物所处时代的美学及世界观限制,也很难体会到文物背后的美学思考与世界观的表达,更无法感受文物工匠们付出的劳动,以及为了达到其理想效果而进行的思考,进而也就无法理解馆藏文物背后的制造者及其文明的精神。博物馆开展社教活动,需要具有艺术及历史研究能力的博物馆人员对文物本身进行必要的研究,明确社教活动的主题和目标,帮助普通观众将馆藏文物的物质性转化为思想性,从而发挥文物传达精神文化内涵的功能。

“童眼看世界—探秘世界遗产 走进埃及”研学实践活动以康有为故居纪念馆馆藏埃及挂毯文物为主题展开,挂毯是康有为先生流亡埃及时期的收藏品,其制作工艺及制作材料均属于近代范畴,但是其装饰母题及艺术创作理念均有浓郁的古埃及风格,有着丰富的象征意义,古埃及绘画风格中著名的扭曲透视法也蕴含其中。

1.1 分析文物的一个点

文物鉴证着文明,其使用方式、造型图案、材质应用及加工工艺等受其所在时期文明的影响,散发着深厚的文化底蕴。为了确保馆藏文物类研学实践活动内容的生动性,可以选取文物最具特性及趣味性的一个方面,着重进行分析。在注重趣味性的前提下,展示文化底蕴,以反映其所属文明的特性,以及该文明与世界文明的共性。从馆藏文物的一个点出发,拉近文物与参与者之间的距离。

“童眼看世界—探秘世界遗产 走进埃及”研学实践活动着重分析埃及挂毯左、右下角两个人物造型图案的艺术形式,二分之一侧面的脸上绘有正面的眼睛,颈部下方正面的胸膛和肩膀连接着侧面的胳膊,人物手中的睡莲和纸莎草严格对称充满了几何美感,长裙之下人物的脚又是侧面。这种扭曲透视法体现出埃及人面对需要表达的事物,并非追求对现实世界的描绘,而是从它最具有特点的角度去表现。挂毯由九个风格统一且有明确象征意义的画面组成,这种做法更像是写作,可见挂毯制作者所遵循的严格法则,使他能尽可能清楚地把描绘事物完整表达出来。

因此,博物馆在开展社教活动时,可从分析文物最具特性的一个点出发,兼顾生动性与趣味性,帮助参与者体会文物制作之初蕴含着文明的寄托,了解文物制作者的制作意图与其遵循的制作法则,拉近参与者与文物之间的距离。以灵活生动的社教课方式,完成推广馆藏文物这一博物馆的重要社会责任。

1.2 带出文物的多个面

文物传达着其文明的信息,包含制造者精神寄托。文物中的多个方面,如其展示的文字符号及花纹图案等母题元素,往往并非简单的视觉装饰,而是蕴含着深厚的文化内涵。古人的思考与智慧凝聚在文物的各方面,是文物历久弥新充满生命力的源泉之一。分析文物最具特性的点,使参与者对文物建立初步的了解,之后进一步带领参与者解读文物其他多个方面,用文物的文化内涵打动观众,使其对文物产生好奇心与求知欲。

在“童眼看世界—探秘世界遗产 走进埃及”研学实践活动中,馆藏文物埃及挂毯中的造型元素,跟我国传统样式图案有共性,即包含美好的寓意,但埃及古文明中断且空间距离遥远,文物中的母题无法轻易被参与者领会,受制于展示空间,很多单元化的信息无法涵盖在博物馆的展览中。此次研学实践活动的目的之一便是灵活地向参与者展示文物中出现的造型方面的寓意,故选取了三个通俗且趣味性强的方面进行解读:

一是带有雄鹰翅膀的眼睛。在挂毯的上部,圆形的眼中长出了一对雄鹰的翅膀,代表荷鲁斯之眼。古人认为这种眼睛能够给人带来活力,能医治疾病,这种观念的起源来自古埃及神话故事。

二是鹫与毒蛇。在挂毯的中部,左右对称分布着鹫与蛇。秃鹫与毒蛇分别代表着上、下埃及的守护神。这两个母题同时出现,寓意着安定统一。秃鹫和毒蛇还被用于装饰法老的头冠,著名的图塔卡蒙殡葬面具的头冠上就出现了该元素。

三是纸莎草与睡莲。纸莎草生长在尼罗河两岸,其用途广泛,早期人类用它制成书写用的纸。埃及萨卡拉左塞尔陵区的墙面上,矗立着已知人类历史上最早的石制圆柱,其柱头和柱身就是模仿了纸莎草的形态。太阳赋予万物生机,睡莲因朝开暮合跟随太阳的特性,也被赋予给人以生命力的含义,手握寓意健康的睡莲也是埃及艺术中常见的造型元素。纸莎草与睡莲的代表着上、下埃及的土地,也有着安定统一的寓意。

在此次研学实践活动中,经由博物馆社教人员对文物的多个面解读后,参与者普遍能获得对文物的历史背景、文化内涵、艺术价值等方面的统一认识,从而激发了对文物的热情,化为较为深刻的记忆。通过对文物多个面的解读,引起参与者思维上的共鸣,这种体验可能会对参与者产生长远的影响。用通俗易懂的方式解读文物的多个面,以触及文物蕴含文化内涵的方式去开展社教活动,发挥博物馆传播文化的作用,潜移默化地提高人民群众的文化素养。

2 构思合理的互动体验

互动体验是整个社教活动中关键的一环,体验的形式要有足够的灵活度,可以用讨论、分享会或是手工制作等方式,面向各种年龄及理解层次难易不同的参与者采用不同的开展方式。经过内部讨论后,青岛康有为故居纪念馆认为对此次“童眼看世界—探秘世界遗产 走进埃及”研学实践活动的设置应满足三方面的需求。

2.1 互动体验应当体现馆藏文物的本质特性

互动体验的形式应当表现馆藏文物的表面特征及精神内核,结合社教活动中上一个环节传达给参与者文物信息后,通过体验活动帮助其加深对文物内涵的理解。遵循馆藏文物的内在实质决定体验活动形式这一原则,对互动体验进行筹划。

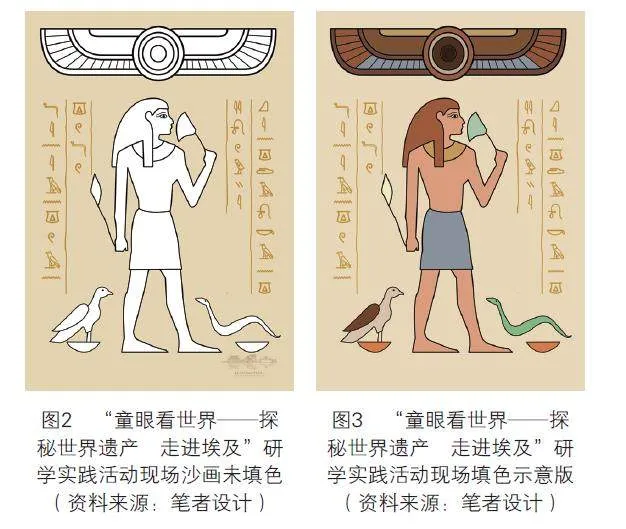

埃及文明诞生于世界上最大的沙漠—撒哈拉沙漠之中,在沙漠中屹立了数千年的金字塔是古埃及文明的特色名片。互动体验选用沙画的形式,表面上符合埃及的地理特质(图2、图3)。内容上选取文物挂毯中描绘的荷鲁斯之眼、手持纸莎草与睡莲的埃及人及鹫与蛇的元素,以古埃及画作的排列规律进行重新组合,参与者在体验环节对元素的表面形象进行手工填色,加深对元素更深层次含义的印象。

目前,古埃及象形文字已被破译成对应的英文字母,在“童眼看世界—探秘世界遗产 走进埃及”研学实践活动设计的沙画中,穿插了以埃及象形文字的组成的“青岛康有为故居纪念馆”。参与者可以根据埃及文字与英文字母的翻译转化表格,破译古埃及象形文字代表的意义。参与者在观察象形文字的同时,也能增加互动体验的趣味性,更与欣赏埃及艺术要破译埃及元素代表意义这一步骤相符。

2.2 互动体验难易程度应当符合此次参与者的参与能力

在社教活动开始之初,博物馆团队会根据馆藏文物最核心内涵的理解难度,划分合适年龄段的参与人群,并向他们发出邀请,在充分评估此次参与者参与能力的前提下,设置与其兴趣、理解能力与动手能力等相匹配的互动体验。互动体验是整个社教活动传授的思维转化为物质成果的过程,参与者完成互动体验即完成整个社教活动后,才能完整地领会社教活动所传达的馆藏文物的基本形式美和文化内涵。

参与者在完成互动体验后会产生一定的成就感与满足感,在潜移默化中增加了对该类馆藏文物的兴趣,从而增强了后续的学习动机。难易程度适当的体验活动会加深这一步骤的完成程度,增强社教活动在后续生活中的隐性影响。

此次“童眼看世界—探秘世界遗产 走进埃及”研学实践活动,有助于学生深刻了解埃及挂毯文物知识。尽管埃及元素丰富且暗含深意,但其精神内涵属于人类文明早期的产物,易被低年级的学生理解并产生兴趣。因此,青岛康有为故居纪念馆将此次研学实践活动的主要对象设定为低年级学生,注重在沙画内容上体现埃及元素,难易程度也符合此次低年级学生的参与能力。研学实践活动开展当天,参与人群中90%为三年级以下学生,互动体验活动的完成率为100%,符合预期的设想。

2.3 互动体验成果去博物馆化之后应当有其他实用性

当参与者将互动体验的成果带离博物馆后,去博物馆化的物质属性成为其最重要的特性。成果本身作为社教活动的物质结果,是否值得参与者保留。鉴于此,在体验活动设计之初,博物馆团队就需要考虑参与者保存成果时会遇到的一些问题,并加以规避或解决,提高互动体验成果去博物馆化后的实用性。参与者在脱离了博物馆环境后,观赏互动体验成果的同时,必将会重拾社教活动的记忆,这也是对馆藏文物加深印象与深入思考的过程。正如人类少年时期获得的地球仪或者球类等物品,可以培养其对地理或球类的兴趣爱好。一件有实用意义、可以相对稳定保存的馆藏文物社教活动体验成果,或许对参与者产生正向的深远的影响。

在此次“童眼看世界—探秘世界遗产 走进埃及”研学实践活动中,社教人员在设计体验活动沙画图案的过程中,遵循了埃及壁画的构图思路,经过多次排版设计,以求达到满意的效果。在研学实践活动前,精心制作完成了上色的参考图,提供给参与者一套上色的思路,并尽可能多地调配好沙子的颜色,完善所需沙子的种类。沙画作品以纸为载体,为了解决上过胶水后的纸张变得柔软且易变形,以及沙子受外力会脱落的保存问题,在参与者完成沙画创作后提供可塑封的相框。塑封入框解决了沙画在运输途中可能出现的问题,同时也给予沙画装饰及记录留念的实用性(图4)。

3 结论

在虚拟呈现手段多样化的今天,青岛康有为故居纪念馆在旅游淡季,依旧有近万人次前来参观,丰富多样的馆藏文物是吸引游客前来的重要原因之一。馆藏文物的精美样式和其精神内涵一定程度上决定着博物馆的上限。通过各类展示手段及展示形式向社会表达馆藏文物的形式和内核,是公众对博物馆提出基本要求的一个方面。在展览等配套体系化介绍馆藏文物的同时,面向公众开展社教活动,单元化深入介绍单个展品,在注重馆藏文物介绍体系广博性的同时,兼顾单件文物的深入性和层次性,满足游客对馆藏文物的审美与认知需求。

在馆藏文物类社交活动开展的过程中,对文物的研究工作也是馆藏文物内核分析梳理的过程,有助于深化博物馆对于馆藏文物的内核认知,为今后的展示内容升级提供量变的积累。互动体验活动的资料设计也有利于博物馆后期文创的开发,根据社教活动参与互动人群的体验情况,进行信息收集,也为后期博物馆文创产品的开发与优化提供宝贵的思路与经验。观众参与社教活动后,提升对文物的鉴赏力以及了解文物蕴含的精神文化内涵,也会对博物馆开展馆藏文物推广工作产生认同,这一过程有助于博物馆提升面对公众的影响力,为后续活动的开展打下群众基础,向全国层面的文化繁荣迈进一步。

参考文献

[1]E.H.贡布里希.艺术的故事[M].范景中,译.南宁:广西美术出版社,2008:2.

[2]金寿福.古埃及《亡灵书》[M].北京:商务印书馆,2020:7.

[3]弗雷德·S.克莱纳,克里斯廷·J.马米亚.加德纳艺术通史[M].李建群,译.长沙:湖南美术出版社,2019:1.

[4]波力·麦肯纳-克雷斯,珍妮特·A.卡曼.博物馆策展:在创新体验的规划、开发与设计中的合作[M].周婧景,译.杭州:浙江大学出版社,2021:1.

[5]中国博物馆协会,内蒙古博物院,内蒙古博物馆学会.首届“中国博物馆教育项目示范案例”评选优秀案例[M].北京:科学出版社,2014:11.

[6]苏珊,伍德福德.剑桥艺术史:20世纪艺术[M].钱乘旦,译.北京:译林出版社,2023:1.