课程思政多维融合教学体系构建与探索

2025-02-13张千石乐义李华昱肖军弼庞善臣

摘" 要:近年来,高校加强课程思政建设,探究专业课与思政课深度融合的教学体系是高校课程思政建设亟待解决的问题。该文以国家级一流本科课程(线上线下混合式一流课程)——计算机网络原理为例,探索混合式教学融入课程思政的模式重构方法,从深挖思政元素、创新教学模式、完善协同育人机制和建设教学资源等几个方面详细阐述课程思政教学的融合路径,充分发挥专业课程的“思政”功能,以期为更多的课程实施融入课程思政的线上线下混合式教学改革提供示范。

关键词:线上线下混合;一流课程;课程思政;多维融合;协同育人

中图分类号:G641" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-000X(2025)04-0034-06

Abstract: In recent years, universities have strengthened the construction of \"curriculum ideological and political education\". The integration of professional courses and ideological and political courses is a key issue in the construction of \"ideological and political courses\" in colleges and universities. This paper examines the integration of blended teaching into the curriculum's ideological and political education using the national first-class undergraduate course (online and offline hybrid first-class courses)-Computer Network Principles as a case study. The paper explores the reconstruction method of integrating blended teaching by delving into ideological and political elements, innovating teaching models, enhancing collaborative education mechanisms, and creating teaching resources. The results of the study prove the effectiveness of online and offline blended teaching reform in integrating ideological and political education in a wider range of courses.

Keywords: online and offline mixing; first-class courses; curriculumideology and politics; multidimensional fusion; collaborative education

高等教育进入了内涵式发展阶段,随着“大思政”育人格局的逐渐兴起,思政润物无声的育人效果使高校更加重视课程教学体系的优化[1]。高校计算机相关专业因其与当前信息技术的迅速发展紧密相关,故在其专业课中开展课程思政更加能够体现信息时代特征,发挥行业优势[2]。与此同时,计算机网络相关技术的发展历程是我国三十的年来科技高速发展的代表和缩影[3]。因此,更需要在授课过程中将科学精神、爱国主义情怀、职业道德等核心因素通过思政教育彰显和挖掘出来[4],将思想政治教育向下扎根落到实处,并推向高处和深处,助力高校人才培养。

中国石油大学(华东)计算机科学与技术学院作为行业优势明显的IT类人才培养基地,于2019年获批国家一流本科专业建设点。计算机网络原理课程在学院开设已有30余年历史,是计算机科学与技术和软件工程两个国家一流本科专业的核心课程,培养了大量优秀的IT类人才。教学团队持续创新课堂教学模式、优化考核评价方式、深挖课程思政育人资源。2017年入选山东省首批在线开放课程,2019年教学团队入选“本科教学创新奖”;2019年入选山东省一流本科课程(线上线下混合);2020年入选学校首批课程思政标杆培育课;2022年入选第二批山东省课程思政示范课程;2023年入选第二批国家级线上线下混合式一流课程。

本文全面概述了将思想政治教育融入国家级一流本科计算机网络原理课程体系的教学设计和融合途径,包括更新教学理念,改进教学方法,探索思想政治元素的融入,设计有效的教学过程,开发有价值的教学资源,使思想政治教育自然贴切地融入专业教学的全过程中,使思政效果达到最大化[5]。本文对高校思想政治教育课教学改革,特别是新工科背景下的思政教学改革具有一定的参考价值。

一" 教学需求与问题

计算机网络原理课程涵盖了广泛的内容,包括适用于大多数人日常生活和工作的基础知识,它还深入探讨了更复杂的技术术语和概念,并探索了互联网相关知识的最新进展。随着网络技术的不断发展,计算机网络已经深入到人们生活、工作、学习和社会交往的方方面面,而且在当前建设网络强国、维护网络空间主权的大背景下,开展计算机网络原理课程思政改革尤为必要[6],且课程的性质和在专业中的地位决定了在本课程中从事思政教育具有得天独厚的优势,课程支撑的毕业要求和对毕业生能力的要求与思政教育同向而行,课程内容研究的是原理、技术和方法论,易于与思政教育衔接,包含的思政元素往往具有现实教育意义,所蕴含的科学及哲学思想通常具有普遍性[7]。结合计算机网络原理“线上线下混合式”的特点,实施课程思政教学改革,将课程思政建设目标贯穿整个教学过程。

教学团队在课程思政教学改革探索过程中, 逐渐认识到高校在课程思政实施中存在的共性问题,拟解决的关键问题归纳为以下三个方面。

(一)" 课程思政教学体系不完善

要有效落实课程思政教学理念,关键是要解决教学内容中教育资源挖掘不足的问题。教师要对整个知识体系有全面、深刻的认识,明确其中蕴含的思想政治要素。通过探索专业知识点与思政元素的有机融合,实现知识传播与价值引导的无缝对接[8]。缺乏配套的教学流程设计以及考核方式的改进。应结合课程思政教学内容,改革教学方式和考核方式,重塑教学流程,将思政元素融入课程建设全过程[9],贯穿于课堂授课、实验实训和考核等各个环节。

(二)" 缺乏思政协同育人机制

针对课程有限的学时数与庞大的知识体系之间的矛盾,思政育人无法充分地在课堂教学中开展,且专业课程体系有其内在逻辑和结构,仅单独一门课程无法涵盖所有的思政元素,也不可能将思政的育人目标都堆砌到某一门课程中去。因此,在开展课程思政教学的过程中,要以整体协作为主要思想,将不同的思政元素贯穿到课程体系的不同环节中,从第一课堂延伸到第二课堂,分工协作,既不破坏专业知识体系的完整性,同时能更好地实现思政协同育人的目标[10]。

(三)" 思政教学资源建设不足

专业课中的思政元素具有随机性及隐蔽性,需要密切关注与之相关的时事新闻及热点事件,同时需要深入挖掘实例。教师挖掘思政元素的能力参差不齐,且对课程思政内涵的认知存在局限性,加之当前选用的专业课教材普遍缺乏显现的、系统化的思政元素[11],导致相关示范教学资源缺乏,尤其是线上的思政教学资源,因此在开展课程思政过程中建立的真正优质的课程资源普遍不足[12]。

二" 总体设计

在当前新工科建设的背景下,围绕计算机国家一流专业建设要求,对标“跨界协同、产出导向、需求牵引、反向设计”一流人才培养的核心理念[13],基于国家级一流课程的建设标准,结合计算机网络原理课程“线上线下混合式”的特点,科学制定课程,将思政建设目标定为:实现知识和能力培养目标的同时,深入挖掘课程中蕴含的科学精神、网络强国、人文素养和互联思维等思政核心元素,系统化地建立课程内容之间与思政元素之间的联系[14],寓价值引导与行为修正于知识传授之中,运用“线上+线下”混合式教学模式,“盐溶于水”般自然地传递给学生,使学生“听别人的故事,思考自己的路”,如同春风化雨润物无声,自觉产生共鸣,厚植学生守信诚实、坚韧不拔的工匠精神及科学精神[15],提升学生维护网络空间主权的使命感。

教学团队在探索课程思政建设的过程中,结合课程“线上线下混合式”特点,逐渐形成了“4321”总体设计思路,如图1所示。

“4个配套”包括提升教师思政素养、科学设计教学内容、构建协同育人机制和加强教学资源建设,促进课程思政教学改革;“3个环节”包括课前预习、课中学习、课后活动环节,构成了教学的全过程;“2个空间”为第一课堂和第二课堂,共同构成课程思政教育主阵地;“1张规划表”是设计了 “思政育人规划表”,该表明确了思想政治教育的起点和要素,是课程化思想政治教育的着力点[16]。在此基础上,形成了包括教学目标、教学设计、教学流程、教学方法在内的“4321”教学体系和模式。采用多种方法和手段,融入思想政治元素,将知识传播、价值塑造、能力培养紧密结合,凸显思想政治元素在知识教育过程中的引导作用[17]。

三" 多维融合教学体系

结合课程“线上线下混合式”的特点,教学团队经过多年教学实践,分步骤分层次实施“4321”模式的课程思政教学改革,将课程思政建设目标贯穿整个教学过程,培养德才兼备、全面发展的一流创新人才,课程实施总方案如图2所示。

(一)" 挖掘思政元素,完善课程思政教学体系

深入挖掘课程中蕴含的科学精神、网络强国、互联思维和人文素养等核心思政元素,在章节的内容上自然恰当地接入思想政治的教育内容,系统化建立课程内容与思政元素之间的联系,寓价值引导与行为修正于知识传授之中,达到课程思政全程育人的目的[18]。

根据《高等学校课程思政建设指导纲要》的要求,课程应将中国社会主义理论与计算机网络理论、技术和文化相结合。通过关注国内外热点话题,收集相关文献、新闻报道、视频资料等,进行深入探讨和研究。对课程内容进行深入的挖掘和整理,修订教学大纲,在课程知识体系中找到与思政元素的相应映射点,建立两者之间的有机契合关系[19],把思政元素融入到课程教学中,形成1张知识点规划表,设计课程思政教学案例,主要分为四大类:家国情怀、网络强国、价值导向和职业精神,并将思政教学设计融入到课程教案中。

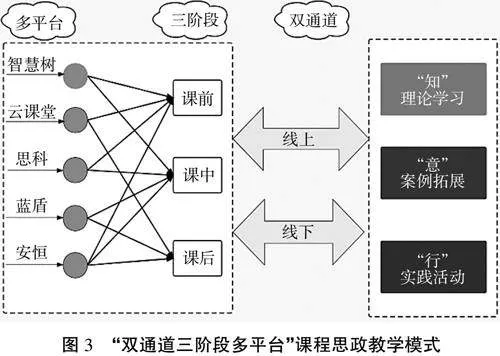

(二)" 贯穿“双通道三阶段多平台”,创新课程思政混合式教学模式

课程设置线下38学时,线上10学时,线上学习与线下理论、专题研讨有机融合,线上虚拟仿真与线下实验探究层次进阶。以学生为中心进行问题探究与拓展,并以立德树人为目标将思政元素贯穿于课程全周期。遵循“以学生为中心,知识能力素质全面发展”的理念,通过自主学习、理论教学、专题研讨和探究拓展四个步骤,实现线上与线下、理论与实践、专业与创新的有机融合。通过智慧树、石大云课堂、思科等在线平台,将线上教学覆盖课程。通过“线上精讲线下拓展,线下疑问线上实证”混合式教学,形成开放式问题探究教学模式。

线下环节包括32学时课堂理论和6学时实验,设置了5次专题研讨:网络数据通信专题、网络互联设备专题、IP网络互连专题、TCP工作机制专题和因特网服务专题。线上学时包括8学时理论和2学时实验,线上理论部分采用课程团队在智慧树平台上线的在线开放课程,线上实践采用思科、蓝盾、安恒虚拟仿真平台,提供基础网络训练和实践拓展。通过翻转课堂创新教学方法,在线视频课程重点针对经典问题和概念展开讲解,并精心设置线下的81个开放性问题,引导学生课前预习、积极思考和线上实证,形成研究性学习和开放性交流的课堂氛围。课堂教学注重案例分析、主题探究和认知深化。采用案例式教学、TBL、讨论式教学等多种教学手段,按照课前在线学习—课堂深化输出—课后内化巩固的递进式教学设计流程进行。

基于已有的多个课程教学平台,实施混合式“双通道”教学,采用多平台联动的方式将线上线下的教学过程结合起来,使思政育人沉浸式覆盖课前—课上—课后的每一个教学环节,思政元素贯穿课堂始终,解决德育中“知”“意”“行”的问题。如图3所示,课程采用了三步教学法:课前、课中和课后活动。在课前阶段,学生需要在 “智慧树”慕课平台上观看教学视频,以获得对计算机网络的理论理解。学生还需要根据每章的关键概念完成知识地图和预习测验。这有助于解决德育中的“知”的问题。在课堂教学阶段,教学活动辅以智慧树翻转课堂,教师将重点放在分解难点上,并提供融入思想政治因素的案例研究,鼓励学生分析并运用所学理论知识解决德育中 “意”的问题。在课后阶段,学生通过在线开放式问题进行独立探索。他们分析更多的案例研究,展示他们的发现,并参与实践活动以加深理解,解决德育“行”方面的问题。

(三)" 延伸第二课堂,探索课程思政协同育人机制

畅通课程思政协同育人沟通渠道主要是课内与课外之间的协同。主要针对受教学学时的限制,部分思政元素不能在课内完成的难点,发挥课外灵活性、实践性强的特点,围绕课程部分思政元素,由课内教师为主导共同设计具体而生动的课外课程项目、活动,形成“课内(学分)+课外(拓展)”的模式,协助第一课堂更好地开展课程思政建设。

探索课堂教学与实践相结合的思政育人机制,针对专业教师由于教学任务的限制,部分思政元素不能在第一课堂完成的现状,发挥第二课堂灵活性、实践性强的特点,由教学团队和校团委为主导共同设计具体生动的第二课堂课程环节,同时分配第二课堂学时学分。组织学生参加思创论坛、网络安全宣传志愿服务、网络爬虫训练营公益活动和“爱在E起”校园信息化建设志愿服务等实践活动;在校、院两级团委的助推下,引导学生参与其中,强化科技使命感和社会责任感。2019级毕业生共368人获得了第二课堂学分。

联合互联网行业的重点企业,开展“互联网+”大赛、网络技术挑战赛、信息安全大赛等相关学科竞赛,将丰富的业界资源优势转化为课程思政的补充育人优势,培养学生的行业认同度和行业情怀。2021年课程教学团队指导学生参加“互联网+”大学生创新创业大赛获得金奖,2022年指导学生参加中国高校网络技术挑战赛,其中“基于华为乾坤云服务的智慧公交管理系统”和“基于SDN的动态业务QoS保障系统”两个项目荣获国家级特等奖,取得了历史性的突破。

(四)nbsp; 加强资源建设,形成合力效应

丰富完善的课程资源是课程可持续建设及发展的重要条件。教学团队要借助各种信息技术手段,开发和建设“课程思政”课程资源,打造“课程思政”示范课程,满足学生学习需求,顺应形势需求。目前教学团队已经开发、研制了一系列资源,包括课程视频、素材库等,但课程思政的建设标准需要更丰富的教学资源来配套课程改革。需深入建设高标准、高质量的课程资源,撰写包含设计方案、实施成果且具有课程特色的思政育人典型教学案例,录制典型的课程思政教学视频,吸引学生、塑造学生的同时,打造课程思政示范课。

基于国家级混合式一流本科课程的特点,对标课程思政建设目标,配套建设课程思政教学资源。凝练了12个思政育人典型教学案例,录制了相应的课程思政教学微视频,构建了不同类型的课程思政元素试题库,在原有的线上教学平台增加“思政时空”“创新作业”“学科素养”等教学版块,根据课程所形成的线上线下、理论实践有机结合的教学成果,打造了课程思政云教材。

四" 课程评价与成效

课程团队开展了线上线下混合式教学模式改革,对多元化考核方式进行改革,针对课程思政的建设特色,采用了目标考核和过程考核相结合、能力考核和知识点考核相结合的方法,课程成绩由线上考核、线下考核、期末考试三部分构成,评价模式体现了线上与线下、理论与实践、过程与终结的多元评价制度。

线上学习(20%):运用智慧树、思科、惟真学堂等平台,考核方式包括视频学习、测验情况、交流讨论和访问情况等,典型思政教学案例以电子文档、思政时空等方式上线,思政元素试题库应用于线上测试。

翻转课堂(10%):教师精讲,在不同知识点融入思政元素。通过学生课堂表现、课中测验、课上互动计分。

小组学习(10%):研讨、实践、答辩等,其中专设思政专题,引导学生结合知识点和视频资源挖掘我国领先的网络技术、重大事件等。

平时作业(10%):每章课后练习。

期末考试(50%):采用自主研发的线上考试平台,增加思政开放性题目问答。

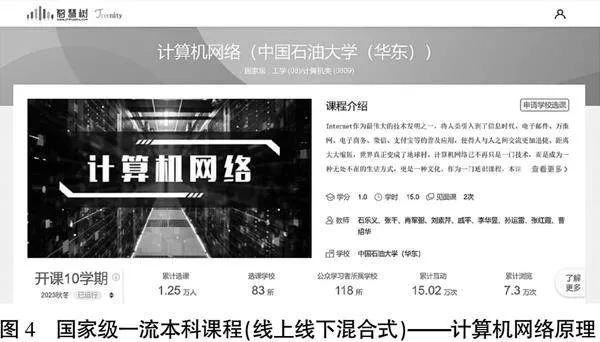

课程团队提出的实施方案突出课程思政的信息化、特色化、过程化,方案可操作性强,前期已经开展了有效的试点工作,积累了成功的经验,教师和同学反映良好。借力国家级混合式一流本科课程建设,本课程不仅覆盖本校IT类专业学生,还通过智慧树平台和蓝盾云实训平台面向全国高校开放,受益学生广泛。如图4所示,仅智慧树平台最近2学期就已为包括兰州大学等“双一流”高校在内的83所高校学生开展线上线下混合教学,总选课1.25万人,获学分6 201人,累计互动15.02万次,受到选课学生的一致好评。成果得到了计算机网络教育专家吴功宜教授等高度认可,成果经验在石油高校课程联盟、名师报告会上进行了专题介绍,海军航空大学等兄弟高校来校调研学习,学校官网、《中国教育报》等媒体报道我院课程思政+创新人才培养成效,产生了一定的示范作用和辐射效应。

五" 课程特色

(一)" 创新课程思政模式,实施“4321”多点联动教学

本课程创新性实施了“4321(4个配套、3个环节,2个空间,1张规划表)”课程思政模式,基于国家级一流课程的混合式教学建设,形成了线上线下混合式“双通道”教学特色,使思政育人沉浸式覆盖课前—课上—课后的每一个教学环节,思政元素贯穿课堂始终,解决德育中“知”“意”“行”的问题。以“网络数据通信”教学设计为例。

课前:学生观看智慧树“网络数据通信”部分的教学视频。

课中:教师引导学生运用预习知识进行重难点突破,内容以网络数据通信为主轴,对学生在线学习环节的内容进行问题驱动式的补充讲授和实证探究,并提供融入了思政内容的拓展案例。课堂讲授主要包括以下五个问题:分组交换技术高效么?数字信号是正弦余弦波构成的?带宽跟数据传输速率是不是一回事?56K“猫”是否违背了香农定理?单模光纤贵不贵?五个问题的讲解穿插思政元素设计(华为5G、科技强国、厚植情怀),拓展引出课程思政内容讨论。

分组讨论:当今互联网领域是中美争霸的格局吗?

课后:反思性自主性研究,学生登录智慧树完成章节作业和测试,教师发布线上课程思政的开放性题目,“为什么美国能给他国断网,而他国不能给美国断网?”学生查阅资料,参与话题讨论,优秀回答被选为精华帖,形成精选课程思政案例合集,作为拓展的线上资源发布至“思政时空”版块。强化课程思政的效果,扩大思政效果的影响力。

(二)" 创新课程思政载体,构建第二课堂协同育人机制

由教学团队和校团委为主导共同设计具体而生动的第二课堂课程项目、活动,同时分配第二课堂学时学分,形成“第一课堂(学分)+第二课堂(学时、学分)”的模式,协助第一课堂更好地开展“课程思政”建设。社会实践方面形成了网络安全宣传志愿服务、网络爬虫训练营公益活动、“爱在E起”校园信息化建设志愿服务等第二课堂实践活动;联合互联网企业共同指导的创新创业学科竞赛成果突出,将丰富的课内及第二课堂资源、行业及产业界资源优势转化为课程思政的育人优势,培养了学生的行业认同度和行业情怀,在当前我国高校新工科建设的背景下,培养了使命驱动的互联网人才。

六" 结束语

本文以国家级一流本科课程计算机网络原理为例,分析了线上线下混合式课程建设过程中课程思政改革存在的问题,并提出了相应的思路和措施,通过构建“4321”多维模式的课程思政教学体系,在专业课中深入挖掘蕴含的科学精神、网络强国、互联思维和人文素养等核心思政元素,系统化建立课程内容与思政元素与之间的联系,建立课程思政育人“1张规划表”,打造第一课堂和第二课堂课程思政教育主阵地“2个空间”,辅以双通道三阶段多平台的教学手段,贯穿线上线下课前预习、课中学习、课后活动“3个环节”,创新课程思政混合式教学模式,实施“4个配套”,即提升教师思政素养、科学设计教学内容、构建协同育人机制、加强教学资源建设。并对课堂、实践、考核等方面的实施方法和路径进行了具体阐述,以期为线上线下混合式课程思政的实施提供思路。

参考文献:

[1] 许涛.构建课程思政的育人大格局[N/OL].(2019-10-18)[2021-04-28].https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2019-10/18/nw.D11000 0gmrb_20191018_3-15.htm.

[2] 刘慧,顾宗林.高校“课程思政”示范课程建设路径探析[J].现代商贸工业,2022,43(24):191-193.

[3] 黄敏,孙波.“计算机网络”课程思政教学的探索与实践[J].教育教学论坛,2022(13):102-105.

[4] 蒋中云.“计算机网络原理”课程思政“4321”教学模式的构建与实践[J].教育教学论坛,2020(49):82-84.

[5] 谌莉.基于混合式教学的多平台联动课程思政教学模式——以《跨文化交际》为例[J].安徽电子信息职业技术学院学报,2021,20(1):62-65.

[6] 蔡小春,刘英翠,顾希垚,等.工科研究生培养中“课程思政”教学路径的探索与实践[J].学位与研究生教育,2019(10):7-13.

[7] 王令群,袁小华,张天蛟,等.融入思政教育的计算机网络课程教学[J].教育教学论坛,2019(30):30-31.

[8] 范海波,李德昊,范珈源.课程思政在《建筑识图与构造》课程中的实施[J].新一代,2021,25(7):50.

[9] 张颖,贾琼,于苗,等.专业基础课与思政课深度融合路径的选择与探究——以大学无机化学课程思政建设为例[J].高等理科教育,2022(2):88-93.

[10] 王思涵,陈宗颜.大学地学课程教学中思政元素的挖掘与探索——以地貌学课程为例[J].高等理科教育,2023(2):51-56.

[11] 李晶,叶舟,谢凤华.传道与授业并重线上与线下混合——融入课程思政的一流课程混合式教学模式重构[J].高教学刊,2023,9(16):34-37.

[12] 程琦.课程思政融入一流课程建设的路径探索——以“网络营销”课程为例[J].黑龙江教育,2023(4):41-43.

[13] 项波,吴仰祺,杨路萍.高校课程思政建设的“四个维度”[J].黑龙江高教研究,2020,38(4):152-155.

[14] 孙和军,王海侠.科学素养与人文精神的融通:大学数学课程思政教学改革探析[J].高等理科教育,2020,154(6):22-27.

[15] 杜震宇.一切有形,皆含道性:高校理工科课程的课程思政原则与教学策略[J].高等理科教育,2021,155(1):19-25.

[16] 韩鹏云.高校翻转课堂与课程思政建设的耦合及协同策略[J].现代教育科学,2020(4):50-55,68.

[17] 李海东,吴昊.基于全过程的混合式教学质量评价体系研究——以国家级线上线下混合式一流课程为例[J].中国大学教学,2021(5):65-71,91.

[18] 孔翔,吴栋.以混合式教学改革服务课程思政建设的路径初探[J].中国大学教学,2021(Z1):59-62.

[19] 秦成兵,王申,李鹏,等.地方高校科教融合协同育人模式的改革与实践:以山西大学物理学科为例[J].高等理科教育,2022,164(4):100-106.

基金项目:2021山东省教学改革重点项目“计算机类专业新工科协同育人实践体系与创新平台研究与构建”(Z2021135);2022山东省课程思政示范项目“计算机网络原理”(鲁教高函〔2022〕36号);2022山东省教学改革重点项目“国家特色化示范性软件学院建设研究与实践”(Z2022094)

第一作者简介:张千(1982-),女,汉族,山东东营人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为计算机教学。