困顿与突破:“非升即走”下高校青年女教师学术发展审思

2025-02-13吴艳云吴霆

摘" 要:该文旨在通过叙事的方法对“非升即走”下六位大学青年女教师学术发展的困境进行调查与反思,以期提出相应的对策。经调查,高校青年女教师学术发展存在的巨大压力和多重阻碍主要在以下层面。聘用制度层面,“非升即走”给未来带来巨大的不确定性;学术环境层面,学术发表和课题申请是压在青年女教师头上的两座大山;社会文化氛围层面,大龄未婚和生育养育后代是青年女教师不得不面对的巨大责任;角色建构层面,青年女教师面临传统身份和现代身份的冲突、职业角色和家庭角色的失衡。为此,她们只有在困顿中突破并超越自己,以学术为业,选择独立之人格,不断追求自我突破。

关键词:“非升即走”;高校青年女教师;学术发展;压力和阻碍;叙事研究

中图分类号:G644" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-000X(2025)05-0098-05

Abstract: This paper aims to investigate and reflect on the dilemma of academic development of six young female teachers who are either promoted or left in the university by means of narration in order to put forward corresponding countermeasures. According to the investigation, the great pressure and multiple obstacles to the academic development of young female teachers in universities and colleges are mainly in the following aspects: at the level of employment system, \"either promotion or leave\" brings great uncertainty to the future. In terms of academic environment, academic publication and project application are the two big mountains on the head of young female teachers. At the level of social and cultural atmosphere, being unmarried at an older age and bearing and raising offspring are the huge responsibilities that young female teachers have to face." At the level of role construction, young female teachers face the conflict between traditional identity and modern identity, and the imbalance between professional role and family role. To this end, they only break through and surpass themselves in difficulties, take academic work as their career, choose independent personality, and constantly pursue self-breakthrough.

Keywords: either promotion or leave; young female teachers in colleges and universities; academic development; pressure and obstacles; narrative research

梅贻琦先生曾言:“大学之良窳,全几系于师资与设备之充实与否,而师资为尤要。”然而高校青年教师已成为“青椒”“青焦”“工蜂”“学术民工”“知识工人”的代名词,他们被强制性地裹挟于“学术锦标赛”,或为生产学术成果而彻夜难眠,或为避免转岗和失业而疲于奔命,或为努力“上岸”晋升而自我剥削[1],集体失声,陷入难以言说的苦楚和深渊。“非升即走”合同聘用制以及随之而来的“发表还是出局”的学术文化对教师学术职业发展和生活质量影响巨大,对高校青年女教师的影响尤为强烈。有很多术语用来描述青年女教师在此阶段遭受的困境和挑战,如“挣扎”“困难”和“现实冲击”[2]。她们除了面临青年教师群体的所有困境,还饱受母职惩罚的困扰。这些女教师年龄都在27~40岁之间,正处于结婚生育高峰期,养育子女等生活压力巨大,学术发表和科研产出是压在身上的两座大山,她们须以熬夜或失眠为代价。女教师由于承担多重社会角色(母职、教职、科研人员等)而面临严重的工作家庭冲突问题[3]。

根据教育部2022年12月30日公布的统计数据,2021年我国高等学校专任教师达197.8万人,其中女教师104.5万人,占比52.83%[4]。显然,青年女教师现已占据了高校学术职业的“半壁江山”,关注高校青年女教师的发展境况,亦是激励女性从事学术职业和科技创新领域、促进社会创新发展的重要举措[5]。本研究通过深度访谈和叙事分析,情境式聚焦,勾勒并刻画高校青年女教师的多元样貌,呈现“非升即走”下大学女教师学术发展的压力和阻碍,剖析她们在种种困境中的所采取的行动选择,并不断审思目前聘用的制度、学术的环境、社会的文化氛围以及教师个人身份的建构。

一" 研究方法

(一)" 深度访谈与个案研究法结合

访谈法使用范围更广、灵活性更强、响应率更高,获得的资料往往较为生动、真实、具体、翔实,比较适合做探索性研究[6]。访谈法作为一种探究性的研究方法,通过调查者与被调查者双方互动式的口头交谈获取大量的实证性调查资料。叙事研究能深度剖析作为故事制造者、经历者和意义解释者的人,所以是研究人的最佳方式[7]。同时,与个案研究法相结合,充分考量研究案例的典型性与代表性。

本文通过聆听“非升即走”下高校青年女教师的叙述,展现出她们学术生活的本貌,理解其学术发展中所面临的境遇、所采取的行动选择及所持有的观点。访谈提纲设置为聘用制度、学术环境、压力情况、影响因素、行动选择、减压策略六个部分,由受访者讲述现有聘任制度下自身所面临的困顿与挣扎、压力与阻碍。访谈以线上线下相结合的方式进行,线下采用面对面访谈,线上使用电话或腾讯会议,每位访谈时长平均约1.5小时。在征得访谈对象同意的基础上对访谈内容全程录音,事后整理成文字访谈稿,后面就针对性问题进行二次访谈,最终形成约30余万字的访谈稿。

(二)" 研究对象

2022年12月至2023年2月期间,研究者访谈了多位处于“非升即走”聘用制度下的高校青年女教师。综合考虑到受访者的年龄、学科背景、婚育情况和所在单位等因素,本研究从四十位访谈对象中选择了具有代表性的六位受访者作为研究对象,相关信息见表1。

六位受访者均为博士,毕业于国内外知名高校,其中有个别教师有国际化学术背景。她们均就职于985或211高校,受聘于“非升即走”的聘用制度,均无高校事业编制。学科背景分布为农学、马克思主义理论、材料学、化工、教育学和中文六个不同学科门类。两位女教师尚处于未婚状态,其他四位女教师已婚并只生育一个孩子。

(三)" 资料分析

遵循社会科学研究伦理对受访对象逐一匿名编号与处理,使用分析归纳法,并运用Nvivo12软件进行整理、提炼和编码。首先,反复概括归纳访谈所获得信息,对“非升即走”下青年女教师的学术发展压力和阻碍进行整体概括。其次,聚焦访谈对象,对访谈资料进行贴标签和分类。最后,归纳和提炼上述内容的背后问题和深层次原因,以试图构建出适合青年女教师的理想的学术发展环境。

对访谈资料进行初步概念化得到一级编码的十四个类属:情绪的不踏实、岗位的不固定、频繁的考核、团队的托举、竞争与合作、圈子的融入、重科研轻教学、学术发表时间长、课题申请不公开、时间精力的分散、超负荷的运转、家庭的牵绊、生育和养育的压力、年龄的焦虑。

在二级编码阶段,生成更具概括性主题类属,主要涉及在聘用制度层面,“非升即走”下前途的不确定;在学术环境层面,学术发表和课题申请的困境;在社会文化氛围层面,大龄未婚和生育养育后代的巨大责任压力;在角色建构层面,传统身份和现代身份的冲突、职业角色和家庭角色的失衡等四个范畴,展现了“非升即走”下青年女教师学术发展所面临的巨大压力和多重阻碍。在三级编码阶段,将核心类属与关联类属联系,进一步探索得出青年女教师务必在困顿、挣扎中不断突破和超越,不断自我赋能,挖掘自身潜力,寻求学术发展的机会和可能。

二" 学术发展的压力和阻碍

(一)" “非升即走”的聘用制度:恐惧多于激励

“非升即走”的重点在于“走”,通常是指教师被迫转岗或重新求职于排名更靠后的高校。学者的流动本属正常现象,一级学术劳动力市场中的教师流动性可能更强[8],他们往往被高校作为优秀人才引进,这种流动往往还附带着一系列福利和待遇。但是“非升即走”中那些未晋升的青年教师向下流动后的境遇却完全不同,他们不仅被贴上“失败”和“不上进”等负面性评价标签,还可能被迫改变生活轨迹,如住处搬迁和子女转学等,这对于那些经济资本和社会资本积累相对不足的青年教师来说更是雪上加霜。有点像割韭菜,我在这里每年考核一次,出不了好的成果,拿不到“帽子”,就留不下来,大家心里很不安定。没法潜心做研究,就像是随时要把你的饭碗拿走,随时面临失业的这种状态(T4)。面对同样“非升即走”的学术发展环境,青年女教师可能压力更大,因为尽管男女平等的社会观念已经深入人心,但是青年女教师学术职业发展中的“玻璃天花板”现象并未消除,她们既要承受紧迫的考核任务,还要兼顾同样繁重的母职责任。不敢很开心地去玩,不敢早点结婚生小孩,这些都会有一些顾虑。生孩子的时间也要提前计算好,自己出成果的时间和生孩子的时间,还有自己主持的项目,这些怎样统筹兼顾。我个人还是要把主要精力放在教学科研工作中,先把考核指标完成(T1)。越来越多的研究表明女教师在大学场域获取成功非常困难,无论在行政管理领域还是学术资源控制的科层体系,女教师均处于较低的发展位置和弱势地位[9]。“非升即走”聘用制度的初衷在于激励和选拔优秀人才,现实中却给众多的青年女教师带来了巨大的恐惧和压力。

在没有人愿意躺平的环境下,非升即走就变成了一个很卷的制度。我所在的单位每年留下的指标是很少的。假如留不下来,超过35岁还能找到什么样的工作,去向会很焦虑,未来很渺茫(T1)。

(二)" 学术发表和课题申请:压在青年女教师头上的两座大山

大学作为一种文化组织,本应赋予高校教师学术自由,但高校在教师制度层面难以保障教师传递知识与创造知识的自由[10]。终身教职教师和预聘制教师普遍认为教学业绩是次要因素,科研业绩才是能否获得终身教职和职务晋升的决定性因素[11]。大学教师评价制度形成以论文发表数量、科研立项等级为基础的考评体系,以量化考核为导向,教师科学研究的目的首先满足考核指标体系的需要,专业自主性和研究兴趣变得无足轻重,研究心态非常浮躁并功利[12]。农业自然科学研究中植物生长周期很长,出品种周期更长。目前考核体系下,做农业科学研究的人不愿意去做很难出文章但对产业有价值的研究,因为首先要保证自己活下来,所以早期肯定是会做短平快的研究(T1)。因社会层面以学术发表的数量和科研项目的级别来评价一所高校的学术生产力和竞争力,学校层面也以学术发表和课题申请作为衡量教师科研创新产出和学术研究能力的重要表现。我觉得科研压力很大,主要的压力就是发表文章和申请课题的压力。对我们来说,做科研还是为了满足这些考核的机制。学术评价体系主要还是看文章和项目,一些公共事务不太好去量化评价(T3)。面对学术发表的长周期及科研项目申请的高难度,部分青年女教师的学术职业前景堪忧,面对“留下来”和“活下来”巨大挑战,她们只有将在权威期刊发表论文视为在学术生涯早期达成“弯道超车”的重要契机。“非升即走”聘用制的考核指标一般由教学工作量、学术发表、课题申请组成。既要注重在教学方面出成绩,又要求科研成果达到一定的数量和级别。而且女老师们读完博士,年纪也不小了,还要顾家庭,甚至考虑生孩子(T2)。学术研究最终的目标就是学术发表,真正意义上的学术发表并非交版面费及套近乎的“灌水”行径,而是通过严苛的同行评议,真正获得学术共同体认可的专业研究发表[13]。尽管大学中男女教师研究产出之间的鸿沟正在缩小,但是女教师的产出仍然普遍低于男教师[14]。男教师往往获得妻子或其他家庭成员的全力支持,而女教师则面对比男教师更大的家庭责任和挑战,承载了更多的社会舆论与文化压力[15]。青年女教师们在学术发表和课题申请的双重压力下,不得不通过经常熬夜、降低教学方面精力的投入等应对学术发表和课题申请的严苛考核指标。

每周规定要上十节课,文章要达到一定的水平,聘期内至少三篇C刊或者是发表一篇TOP文章,申请项目要求拿国家社科基金(T6)。

我们现在每两周开一次组会,经常都是周六、周日开会。上个月刚录用的这篇文章,修改都是靠深夜的时间,因为白天要照顾孩子,还有好多学校的事儿,能静下心来的时候就是晚上12点以后,真的挺不容易的(T4)。

(三)" 社会文化氛围:大龄未婚和生育养育后代承受巨大责任压力

几千年的封建礼教的禁锢,使得女性长期被赋予相夫教子的使命,被禁锢于贤妻良母的角色[16]。传统的男权文化很难彻底退出历史舞台,构建先进的性别文化,真正实现男女平等任重道远,是一个任务艰巨、渐进而曲折的发展过程[16]。社会要求女性需要保障自身经济能力的同时照顾好家庭,女教师需要谋求个人学术职业发展的同时又困于沉重的家务、复杂关系的处理,甚至被贴上大龄剩女的标签。尤其是我这种大龄单身还没有结婚的,生活上用的时间会相对少一些,精力更多会在工作上。为了留下来,我每天的精力都放在论文、课题上,分到生活上的时间十分有限。越不愿意花时间,越找不到对象,形成一个恶性循环(T5)。

高校青年女教师承担着教学、研究、社会服务等重要职责,按照社会传统观念,35岁之前还需要完成恋爱、结婚、生子、养育等艰巨任务,为完成学术考核甚至不得不延后或改变个人的婚育计划,维系个人生活与工作之间的平衡十分艰难[17]。她们面临家庭角色、工作角色和社会角色的多重冲突,分散了大量精力,较少有时间和精力进行人际交往,参与公共事务[18]。大家都是卡点的,生完孩子马上进入工作状态,如果你错过了毕业生孩子这个时间节点就要往后推好几年。至少要拿到国家青年基金,或者评上副教授再考虑生育,有的人拖到了40岁才生孩子,女性的黄金窗口期其实没几年(T4)。在当前“一刀切”的评聘制度下,她们的生存与发展现状更为糟糕,碎片化的时间分配是青年女教师学术道路上的最大拦路虎,为了“达标”她们需要做出巨大的牺牲或付出更多的代价。我第一个聘期快结束的时候已经35岁了,我特别焦虑,觉得稳定不下来,孩子也没生,我觉得根本没有办法完成生孩子的任务了。现在有了孩子,也会分担你很多的精力。白天晚上都在忙做实验,晚上的时间又需要陪孩子,时间和精力确实没有办法和男生比(T3)。

(四)" 角色建构:传统身份和现代身份的冲突、职业角色和家庭角色的失衡

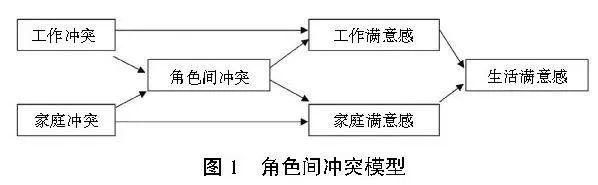

因受到封建的传统思想束缚,高校女教师往往将如何为人妻、为人母的思想牢记在心,她们很难摆脱传统文化与主流社会的羁绊,更难摆脱传统女性的身份束缚,就这样在传统和现代的夹缝中艰难地挣扎着[16]。事业和家庭也都是贪婪的组织,吞噬着女性的大量精力[19]。角色冲突理论认为个体在社会生活中承担的多项角色与单一角色内部容易发生矛盾、对立和抵触,从而引起个体内部心理冲突[20]。如个人在扮演教师角色时面临的角色冲突可以分为:新旧角色冲突、内心价值原则冲突、同一发出者价值冲突和多个发出者价值冲突[21]。角色冲突产生的根源为角色模糊、角色错误组合、角色断裂以及角色负担等[22]。职业女性所面临的角色冲突尤为严重。家里边很多事情我会负责得多一点,做好家里的后勤保障工作,还是想能让自己的先生有更多的时间投入到他的工作当中去。现在我刚升级做妈妈,看到小宝宝每天很需要自己,也感觉到非常幸福,自己从来没有这么被人需要过。父母现在年纪也比较大了,还在帮我们在带小孩,也希望能给他们更多的关怀,让他们能够安享晚年,没有后顾之忧。我自己又面临着非升即走的压力,有时真的不知道该顾哪一边了(T3)。当女性面对有分歧的角色期待而无法调和时,就必然产生工作与家庭的冲突。工作与家庭关系在时间和精力投入上是一种竞争与冲突的关系(图1)[23]。除了角色冲突之外,行为者还需要承受无法完成或完美扮演角色的“角色压力”[24]。

三" 结论与建议

从深度访谈结果分析来看,“非升即走”下的高校青年女教师在学术发展中,面临着巨大压力和多重阻碍:在聘用制度层面,“非升即走”给青年女教师的未来蒙上了巨大的不确定性;在学术环境层面,学术发表和课题申请等考核指标所带来的压力让青年女教师几乎无法喘息;在社会文化氛围层面,青年女教师始终无法逃避大龄未婚的标签和生育养育后代的重大责任;在角色建构层面,青年女教师面临传统身份和现代身份的冲突、职业角色和家庭角色的失衡。这些压力与阻碍、冲突与矛盾给青年女教师的心理和生理都带来了巨大的冲击,她们不断地挣扎和反思,我该如何前行?该选择何种学术姿态?

(一)" 选择认同,以学术为业

大学是学术的圣地,自建立之日起便以学术为业。高校青年女教师扮演好学术角色,勇于创新,开拓进取,不断提升学术能力和学术水平是职业角色本身所要求的基本职责。早在1917年11月9日,德国社会学家马克斯·韦伯在德国的慕尼黑大学为青年学生们作《以学术为业》著名讲演的时候就已经指出,唯有以学术为“志业”,方有可能等到机运莅临的时刻。高校青年女教师应首先对和谐统一的多重角色进行选择与确认,担负起学术职业为主,协调统一的多重角色[25]。这是女性自己的选择,你选择了科研,科研可以给予你想要的东西,那肯定是要付出一些代价(T1)。冯友兰先生也将学术活动划分为“自然境界”“功利境界”“道德境界”“天地境界”[26]。正如雅斯贝尔斯所言,真正的科学,是那些怀抱原初的求知意志、自愿献身于科学研究的人的一项高贵事业[27]。我特别热爱科研,我把科研当作我终身追求的事业,有这种崇高的理想在,即便就是没有任何考核压力的情况下,我依然会非常努力地去做科研(T3)。

(二)" 选择独立之人格,不断自我突破

在雅斯贝尔斯看来,真正的教育关注的是如何调动并实现人的潜能,是让受教育者在实践中自我操练、自我学习和自我成长[28]。《现代汉语词典》对于人格的解释包含:人的性格、气质、能力等特征的总和;个人的道德品质;人作为权利、义务主体的资格[29]。高校女教师集人、女人、高校教师三种主体于一身,只有形成独立、自主、独特的个性,才是一个完整意义上的高校女教师[30]。一定要听从自己内心的声音,并坚持自己内心的选择,从心底里喜欢的东西坚持下来没有那么累,你必定能够想尽办法去克服困难,努力到达你想要的高度(T4)。作为从事教育工作者的青年女教师首先应该以独立之人格,积极向内探索,达到自我选择与自我发展的耦合,实现自我赋能、自我突破、自我超越,才有可能引领学生的自我成长。个人的家庭差异是很大的,无论怎样,个人的努力是前提,内因一定是根本原因。只要是努力,都会前进,都会有收获(T2)。“非升即走”下的青年女教师尽管面临诸多的压力与阻碍、冲突与矛盾、困境与艰难,仍需充分了解新情境下学术职业发展的变化和潜在问题,及时调整发展方向和方式,不断挖掘自身潜力,不断超越,不断自我赋能,寻求学术发展的机会和可能,从而更好地应对新环境的冲击与挑战。“非升即走”制度给青年女教师带来了竞争,学会在竞争中合作,在合作中竞争,从而才能得到共同成长(T5)。青年女教师还需不断探寻本真自我,调适心理自我,绽放理想自我[31]。真正带来幸福感的是观念的改变、积极情绪的调整及投入事件的意义[32]。女老师本人需要不断提高情绪管理的能力,学会调整、平衡、自我修炼(T6)。实践也反复证明,知识女性完全有能力有智慧在承担学术角色的同时,组建幸福美满的家庭。

参考文献:

[1] 任美娜,刘林平.“在学术界失眠”:行政逻辑和高校青年教师的时间压力[J].中国青年研究,2021(8):14-21,35.

[2] MELEK Ç, MGE G, ANNE B E. Challenging moments of novice teachers: survival strategies developed through experiences[J].Cambridge Journal of Education,2019,49(2):147-162.

[3] 刘珈彤,朱晓文,李玉磊.制度、平台与人际关系:高校“青椒”职场生活质量核心要素的质性探析[J].中国青年研究,2021(3):110-119.

[4] 中华人民共和国教育部.各级各类教育专任教师情况[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2022/quanguo/202401/t20240110_1099533.html.

[5] 廉思,刘昕亭.从“蚁族”到“工蜂”——廉思访谈[J].中国图书评论,2013(6):83-91.

[6] 何凡兴,张杰,等.社会调查与研究方法[M].北京:中国人民大学出版社,1991:56.

[7] 陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:165.

[8] 刘进,沈红.论学术劳动力市场分割[J].高等工程教育研究,2015(4):76-81,98.

[9] 陶晓燕.权力维度中的高校女教师职业发展[J].教育理论与实践,2016,36(9):41-43.

[10] 康翠萍,黄曈山.现代大学管理制度取向研究——基于大学组织特性及人性的思考[J].教育研究,2012(5):59-63.

[11] 蒋凯.终身教职的价值与影响因素——基于美国八所高校的经验研究[J].《教育研究》2016(3):132-136.

[12] 杨洁,邵艳菊.孤独的前行者:高校初阶女教师的职业发展困境与身份建构[J].教育学术月刊,2022(3):99-100.

[13] 严飞.论文发表是学者学术生涯中最为残忍的磨炼[EB/OL]. (2021-10-19)[2021-10-22].https://mp.weixin.qq.com/s/vSHbEJJfa086onBkoICeAg.

[14] 谷志远.高校青年教师学术产出绩效影响因素的实证研究——基于个性特征和机构因素的差异分析[J].高教探索,2011(1):129-136.

[15] 田美,陆根书.发表还是出局?——“Tenure-track”机制下青年教师发表国际学术期刊论文的压力[J].复旦教育论坛,2016,14(5):14-20,34.

[16] 禹旭才.困境与超越:高校女教师发展的社会性别审思.[M].北京:中国社会科学出版社,2015:21.

[17] REDDICK R J, ROCHLEN A B, GRASSO J R, et al. Academic fathers pursuing tenure:A qualitative study of work-family conflict,coping strategies,and departmental culture[J].Psychology of Men amp; Masculinity,2012,13(1):1-15.

[18] 任彩红.高校青年女教师自我实现的困境及出路[J].江苏高教,2016(2):93-95.

[19] 禹旭才.困境与超越:高校女教师发展的社会性别审思.[M].北京:中国社会科学出版社,2015:22.

[20] 奚从清.角色论——个人与社会的互动[M].杭州:浙江大学出版社,2010:56-72.

[21] 范惠明.角色理论:产学合作中教师角色的一个分析框架[J].高教探索,2021(6):34-39.

[22] PARK T W. The role of distance in international relations: a new look at the social field theory[J]. Behavioral Science, 1972,17(4):337-348.

[23] 唐娅辉.职业女性的角色冲突及平衡策略——基于工作-家庭冲突理论模型的分析[J].湖湘论坛,2014,28(6):123-128.

[24] LOTT J W, ANDERSON E R, KENNER C. Role stress and strain among nondoctorally prepared undergraduate faculty in a school of nursing with a doctoral program[J]. Journal of professional nursing,1993,9(1):14-22.

[25] 曹爱华.高校女教师的角色冲突与协调发展[J].高教探索,2008(5):125.

[26] 冯友兰.人生的四种境界[J].政工学刊,2015(5):90.

[27] 张意忠.崇尚科学、追求真理:大学教授的学术使命[J].江西师范大学学报,2012(12):119-120.

[28] [德]卡尔·雅斯贝尔斯.什么是教育[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1991.

[29] 现代汉语词典.[M].7版.北京:商务印书馆,2018:1096.

[30] 禹旭才.困境与超越:高校女教师发展的社会性别审思.[M].北京:中国社会科学出版社,2015:27.

[31] 任彩红.高校青年女教师自我实现的困境及出路[J].江苏高教,2016(2):93-95.

[32] 熊苏春,涂心湄,曾宪瑛.影响高校女教师幸福感因素的探究[J].教育学术月刊,2022(3):104-112.

基金项目:2023年度广东省哲学社会科学规划一般项目“非升即走下青年女教师学术发展压力研究”(GD23XJY98);广东省高等教育教学研究和改革项目资助课题“一流专业背景下数字信号处理课程思政的生成路径探索与实践”(288)

第一作者简介:吴艳云(1982-),女,汉族,河南遂平人,华南师范大学教育科学学院博士研究生,仲恺农业工程学院副研究员。研究方向为高等教育管理。

*通信作者:吴霆(1985-),男,汉族,河南遂平人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为高等教育管理,计算机教学等。