数字经济下劳动关系的碎片化与隐性化

2025-02-09马璇

摘 要:当前,数字经济已成为推动经济增长的核心引擎,在巩固改革开放发展成果、推动社会发展的同时,也给劳动力市场带来深刻变革。以马克思主义政治经济学基本原理构建理论分析框架,利用2015—2022年中国31个省(自治区、直辖市)的面板数据构建出的双向固定效应模型,对数字经济下的劳动关系特征进行了研究。结果发现,数字经济的发展显著抑制了劳动关系集体化转型,但数字经济并未引起劳动争议发生率的显著上升,即数字经济下劳动关系呈现碎片化与隐性化特征。需要从完善工会制度、扩大集体协商覆盖范围、加快劳动基准法建设、发挥公共就业服务作用、构建协同治理机制等方面入手,在推动数字经济发展的同时注重保障劳动者权益。

关键词:马克思主义;政治经济学;数字经济;劳动关系

基金项目:中央高校基本科研业务费(研究生科研创新平台)项目(202411207)

作者简介:马璇,中南财经政法大学公共管理学院博士研究生,从事公共政策、劳动关系研究。

中图分类号:F061.2文献标识码:A "文章编号:1671-6604(2025)01-0061-14

一、 引言

当前,数字经济发展态势快、作用范围广,正推动着社会发展深刻变革。党的二十大报告提出,加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群;2024年全国两会上,数字经济成为热点话题,再次释放国家推动数字经济领域高质量发展的重要信号。需要注意的是,人是经济发展的主体,数字经济的高质量发展,离不开对劳动者,特别是对新业态就业群体的关怀。2024年《政府工作报告》在提及“深入推进数字经济创新发展”的同时,也强调了要“分类完善灵活就业服务保障措施”“维护劳动者合法权益”。

改革开放以来,中国劳动关系经历了市场化转型、法治化发展,党和国家始终致力于推进和谐劳动关系的构建。随着数字信息技术的持续创新,物质资料、生产方式正在进行重塑,劳动者的工作性质、工作方式正在经历巨大变革,数字经济推动经济高质量发展的同时,也为劳动关系发展带来新的挑战。马克思主义政治经济学是深入研究社会经济运动客观规律的科学,是阐明社会主义经济发展一般规律的科学,具有极强的生命力和延伸性,为科学认识复杂经济现象提供了基本理论和方法,也为数字经济下的劳动关系发展规律提供了理论遵循。

目前关于数字经济下劳动关系发展特征的研究,尚缺乏以马克思主义经典理论为逻辑起点,结合数字经济发展现实,通过量化方法加以检验的实证研究。本文以马克思主义政治经济学为理论起点,对数字经济下的劳动关系特征进行理论阐释,并基于2015—2022年中国31个省(自治区、直辖市)的面板数据,建立双向固定效应模型,通过实证方法对数字经济下劳动关系发展特征进行探究,在研究方法的选取与研究视角的切入方面具有一定的创新性。

二、 文献综述

(一) 数字经济下的劳动关系转型

关于劳动关系转型,就各国的历史经验而言,一般会先经历由个体向集体劳动关系转型,再经历由集体向个别劳动关系转变的过程。有研究指出,中国正处于劳动关系由个体化向集体化转型的第一阶段,在此过程中,有两种力量在推动集体劳动关系调整机制的建设,一种是工人自发的自下而上的“自组织”力量,一种是政府、工会对劳动关系集体化的推进【常凯.劳动关系的集体化转型与政府劳工政策的完善[J].中国社会科学,2013(6):91-108.】,中国的社会经济结构决定了个体劳动关系向集体劳动关系演变这一阶段是不可跨越的【杨成湘.论中国特色劳动关系的特征与走向[J].理论探讨,2019(4):55-59.】。

然而,随着数字经济的发展,有学者指出,越来越多的劳动者处于不稳定、不标准的劳动关系中,这不利于集体劳动关系的形成【BOERI T, GIUPPONI G, KRUEGER A B, et al. Solo self-employment and alternative work arrangements: a cross-country perspective on the changing composition of jobs[J].Journal of economic perspectives, 2020(1):170-195.】。冯彦君等提出,随着数字信息技术的发展,传统就业模式正在随之减少,出现了灵活的、松散的劳动新样态,劳动关系结构正在受到颠覆【冯彦君,隋一卓.“后现代性”视阈下劳动法的革新与完善[J].南通大学学报(社会科学版),2018(4):62-68.】;李晓华认为就组织结构而言,随着数字技术的广泛应用,以互联网为依托的平台经济促使自由人的联合体逐渐取代传统的科层制,企业和劳动者之间所履行的不再是雇佣合同而是合作协议,甚至双方之间未签订任何协议,这使得劳动关系的非标准化特征较为明显【李晓华.哪些工作岗位会被人工智能替代[J].人民论坛,2018(2):33-35.】。

通过以上研究可以看出,虽然劳动关系发展的一般规律包含了由个体化向集体化转型这一历程,但在中国劳动关系集体化转型尚未完成的背景下,随着数字经济的发展,劳动关系逐渐趋于灵活化、非标准化,由此可能抑制劳动关系集体化转型进程。

(二) 数字经济下的劳动关系特征

随着数字经济的发展,有学者对劳动关系持悲观态度,认为数字劳动超越了传统的工资关系,引入了新的剥削形式,数字经济中劳动关系的根本性变化是资本与社会劳动对抗并从中获利【赵秀丽.劳动过程变迁视角下劳资关系的演变与最新发展[J].当代经济研究,2022(5):79-88.】。韩文龙等通过实证研究,验证了数字经济发展对劳动力市场造成的消极影响,认为新兴的数字化技术增加了传统劳工的失业风险【韩文龙,刘璐.数字劳动过程中的“去劳动关系化”现象、本质与中国应对[J].当代经济研究,2020(10):15-23.】。郑浩天等提出,随着数字经济带来的产出收益和就业吸纳回归到正常区间,其对劳动收入份额的正向作用将逐步衰减,甚至会使劳动收入份额陷入低位徘徊的“泥潭”【郑浩天,靳卫东.数字经济发展与劳动收入份额变动——兼论数字技术进步的“生产率悖论”[J].经济评论,2024(1):90-104.】。也有学者通过研究证实了数字经济给劳动关系带来的积极影响。例如,丁琳等通过国别比较探究了互联网技术进步对劳动力市场的积极影响【丁琳,王会娟.互联网技术进步对中国就业的影响及国别比较研究[J].经济科学,2020(1):72-85.】。在就业质量方面,汪阳洁等发现,数字经济的发展可以提供更广泛的就业渠道,在一定程度上提升了就业质量【汪阳洁,唐湘博,陈晓红.新冠肺炎疫情下我国数字经济产业发展机遇及应对策略[J].科研管理,2020(6):157-171.】。还有研究指出,数字化转型在一定程度上推动了企业高质量发展,实现了员工福利和企业发展的互利共赢【肖土盛,孙瑞琦,袁淳,等.企业数字化转型、人力资本结构调整与劳动收入份额[J].管理世界,2022(12):220-237.】。

由此可以归纳出数字经济发展对劳动关系带来的潜在影响。一是数字经济带来就业的替代效应,失业、分流与安置会加剧劳资冲突,造成劳动争议多发。二是数字经济带来的创造效应与人力资源配置效应,数字经济的发展能驱动新兴产业发展,创造出新岗位,促进高质量发展,在此背景下,劳动争议可能趋于缓解。

通过对相关文献进行梳理可以发现,数字经济下的劳动关系问题已成为当下的研究热点,但以马克思主义政治经济学为分析框架的实证研究还较为匮乏。马克思主义政治经济学是科学的经济理论体系,其生命力就在于与时俱进,与时代紧密相扣,以马克思主义政治经济学为分析框架,深化对数字经济下劳动关系发展特征的认识与把握,具有较强的理论与现实价值。

三、 基于马克思主义政治经济学的理论分析

生产关系是马克思主义政治经济学的研究对象,可以被分为狭义与广义两个层次,其中,狭义的生产关系是指直接生产过程中所形成的经济关系,主要是生产资料所有制关系;广义的生产关系是涉及再生产过程中的经济关系,建立在生产、分配、交换、消费四个环节之上,各项环节体现了一个统一体内部的差别【马克思恩格斯文集:第8卷[M].北京:人民出版社,2009:23.】。而劳动关系,则是生产关系的重要组成部分,在直接生产过程方面,体现为生产资料所有者与劳动者之间的经济关系,即劳动者对生产资料所有者的从属关系;在分配方面,体现为在劳动力分配、生产工具分配过程中所产生的联结关系;在交换方面,体现为生产资料所有者与劳动主体围绕生产要素流转所产生的交互关系;在消费方面,体现为在生产资料的消费与劳动力的消费相互作用下所产生的聚合关系。

总体而言,在马克思主义政治经济学视域下,劳动关系是劳动力所有者与生产资料所有者在生产过程中所形成的经济关系,是生产关系的重要组成部分【张志元,侯培莹.新时代我国和谐劳动关系构建的政治经济学分析[J].中国劳动关系学院学报,2022(2):47-54.】。而结合现实情境中的规则体系来看,劳动关系的核心内涵是用人单位与劳动者依法建立的劳动基准权利义务关系【董成惠.零工劳动对传统劳动关系的解构以及应对措施[J].湖南社会科学,2020(5):100-111.】;劳动者对用人单位的从属性,在现实实践中一般被作为劳动关系判定的重要依据【陈龙.两个世界与双重身份——数字经济时代的平台劳动过程与劳动关系[J].社会学研究,2022(6):81-100.】,从马克思主义政治经济学的视角来看,这种从属性是由生产资料所有权所决定的。随着数字经济的发展,劳动资料的数字化正深刻影响着劳动过程,生产力的变革也正悄然改变着劳动力所有者与生产资料所有者之间的交互方式,劳动关系呈现出不同以往的新特征。据此,本文以马克思主义政治经济学为分析框架,提出数字经济下劳动关系的碎片化与劳动冲突的隐性化两个核心命题。

(一) 劳动关系碎片化

物质资料生产,既是人类社会得以存在和发展的基础,也是马克思主义政治经济学研究的出发点,社会变迁的根本原因以及劳动关系变化的根本遵循,就植根于物质资料生产的发展及变革之中。不同于生产资料被资本力量完全占有的工业化时期,数字经济时代,数据资源具有较强的流动性,至少在形式上,劳动者获得了接触数字生产资料的便利性,这固然赋予了劳动力市场一定程度的灵活性,但以生产资料所有权为基础的传统雇佣体系也受到了较大的冲击。

此外,马克思很早就认识到技术进步对就业的双重影响,认为机器一方面具有不断抛出工人的趋势,即机器生产中技术的进步有时潜在地代替工人,有时实际地排挤工人【马克思恩格斯文集:第5卷[M].北京:人民出版社,2009:523.】;另一方面,机器还具有不断吸收工人的趋势,因为一旦生产力发展到一定阶段,剩余价值只有靠增加雇佣工人人数的办法才能提高【同④:353.】。马克思指出:“机器在应用它的劳动部门必然排挤工人,但是它能引起其他劳动部门就业的增加。”【同④:509.】这一理论同样适用于数字经济时代,数字技术的发展推动了劳动力资源在不同部门的流动,增强了就业流动性,混合就业模式、零工模式逐渐普及。

工业经济时代,劳动者和雇主之间具有强从属性,劳动者的组织化特征明显,在生产过程中,劳动者之间通过长期的分工合作,在工作技能、工作环境、工作诉求等方面较为相似,由此促成了集体利益机制的产生,劳动者通过联合维护权益的需要得以凸显,劳动关系集体化特征明显。数字经济时代,新业态从业者和平台企业之间具有弱单位从属性特征,工作岗位灵活,工作流动性较强【李海舰,赵丽.数字经济时代大型平台企业新业态从业人员的劳动权益保障[J].改革,2023(1):95-108.】,由此抑制了劳动关系集体化转型,劳动关系个体化特征明显。基于以上分析,本文提出如下研究假设:

假设1: 数字经济发展水平越高,劳动关系集体化水平越低。

(二) 劳动冲突隐性化

马克思曾指出,社会生产关系会随着物质生产资料、生产力的发展而变化和改变【马克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009:724.】,而作为生产关系重要组成部分的劳动关系,同样会受到生产资料及生产力发展变化的影响。在数字经济时代,劳动关系的变革是以劳动资料的数字化、生产力体系的变革为起点的【胡莹.论数字经济时代资本主义劳动过程中的劳资关系[J].马克思主义研究,2020(6):136-145.】。数字经济下,生产力发生了质的飞跃,劳动者既可以成为一部分数字资料的生产者,又消费着由其劳动成果加工而成的数字产品。在传统雇佣体系之外,出现了大量的“产消合一”型非雇佣劳动者,这种新型劳动关系是非标准化且松散的,身为“用户”的劳动者并未与用工方订立明确的劳动合同,因而未存在形式上的刚性约束机制,这在一定程度上降低了爆发尖锐劳动冲突的可能性。

此外,从劳动形式来看,数字经济下,数字资本对剩余价值的占有具有较强的隐蔽性。根据马克思剩余价值理论,剩余价值是雇佣工人所创造的被资本家无偿占有的超过劳动力价值的价值。居家办公、弹性工作,这些看似灵活化、自由化的劳动形式,实质上模糊了劳动时间与闲暇时间,是由数字资本支配的劳动异化,助长了剩余价值的积累,由此引发的是劳动者被剥离于传统劳动市场的问题,而分散化、个体化的劳动形式,则降低了劳动者联合以进行权益维护的可能性。

最后,从劳动过程来看,数字经济降低了劳动过程对实体劳动场景的依赖程度,数字资本借助算法对劳动者进行控制,避免了劳动者与雇主直接接触所诱发的劳动冲突,关于劳动强度的矛盾问题,大部分被转移到劳动者自身,甚至劳动者与算法技术之间,由此削减了劳动关系中的显性化冲突。基于以上分析,本文提出如下研究假设:

假设2: 数字经济的发展不会引起劳动争议发生率的显著提升。

四、 研究设计

(一) 模型构建

为探究数字经济发展对劳动关系集体化的影响,本研究构建了双向固定效应模型如下:

unionit=α1+η1digitalit+∑ηXit+μi+δt+εit(1)

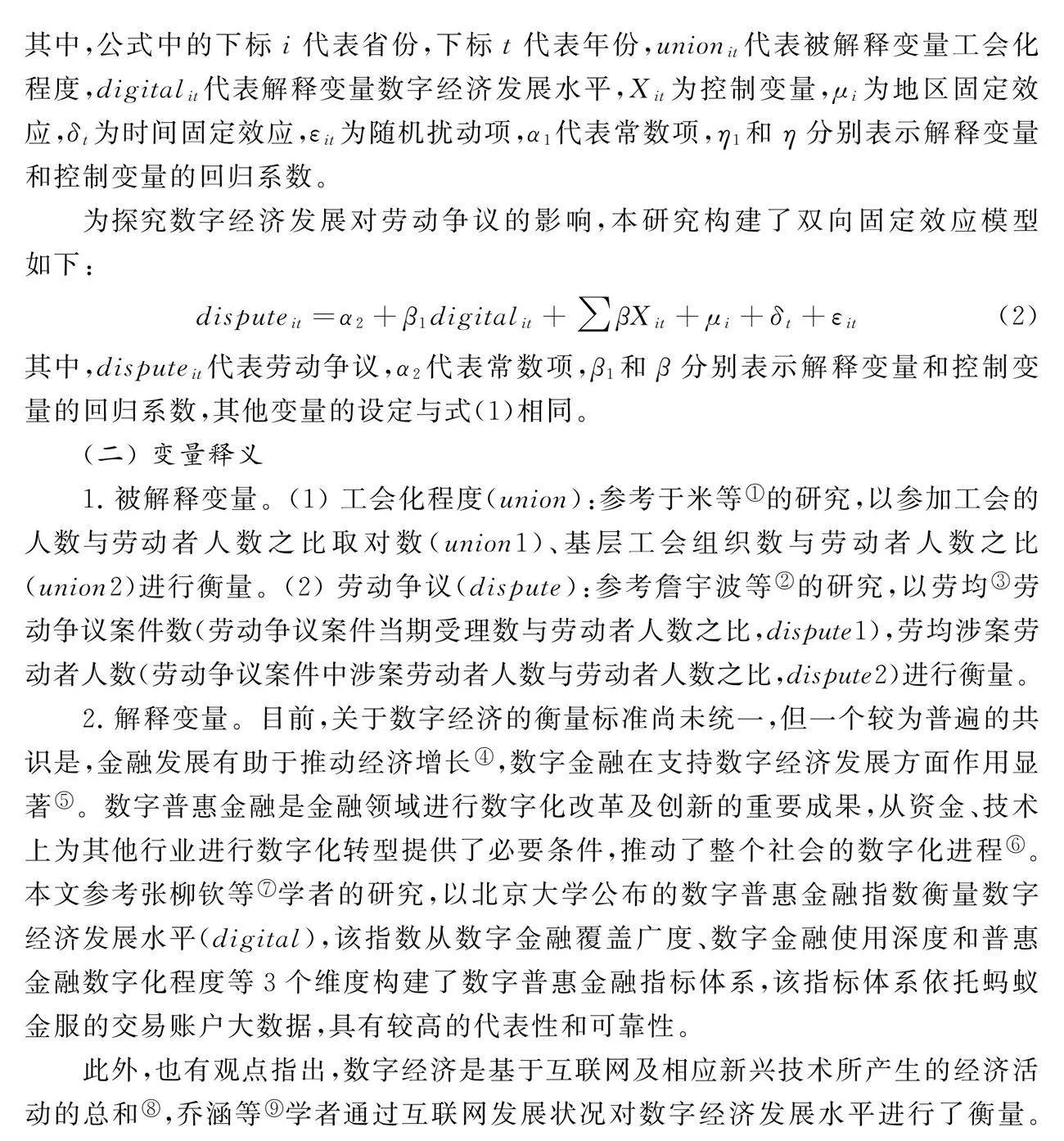

其中,公式中的下标i代表省份,下标t代表年份,unionit代表被解释变量工会化程度,digitalit代表解释变量数字经济发展水平,Xit为控制变量,μi为地区固定效应,δt为时间固定效应,εit为随机扰动项,α1代表常数项,η1和η分别表示解释变量和控制变量的回归系数。

为探究数字经济发展对劳动争议的影响,本研究构建了双向固定效应模型如下:

disputeit=α2+β1digitalit+∑βXit+μi+δt+εit(2)

其中,disputeit代表劳动争议,α2代表常数项,β1和β分别表示解释变量和控制变量的回归系数,其他变量的设定与式(1)相同。

(二) 变量释义

1. 被解释变量。(1) 工会化程度(union):参考于米等【于米,佟安琪.工会化程度、劳动争议与经济增长——基于2000—2008年的面板数据[J].经济问题, 2012(1):17-20. 】的研究,以参加工会的人数与劳动者人数之比取对数(union1)、基层工会组织数与劳动者人数之比(union2)进行衡量。(2) 劳动争议(dispute):参考詹宇波等【詹宇波,陈强.对外贸易、加工贸易与劳动争议——来自 1998—2012 年中国省际面板数据的证据[J].劳动经济研究,2018(1):81-106.】的研究,以劳均【“劳均”是指将劳动者数量作为权重,以剔除劳动者数量增加对劳动争议变化趋势所带来的影响。】劳动争议案件数(劳动争议案件当期受理数与劳动者人数之比,dispute1),劳均涉案劳动者人数(劳动争议案件中涉案劳动者人数与劳动者人数之比,dispute2)进行衡量。

2. 解释变量。目前,关于数字经济的衡量标准尚未统一,但一个较为普遍的共识是,金融发展有助于推动经济增长【张勋,万广华,张佳佳,等.数字经济、普惠金融与包容性增长[J].经济研究,2019(8):71-86.】,数字金融在支持数字经济发展方面作用显著【光明网.发挥数字金融在支持经济增长中的重要作用[EB/OL].(2022-06-09)[2024-01-03].https://m.gmw.cn/baijia/2022-06/09/35797327.html.】。数字普惠金融是金融领域进行数字化改革及创新的重要成果,从资金、技术上为其他行业进行数字化转型提供了必要条件,推动了整个社会的数字化进程【冉光和,唐滔.数字普惠金融对社会就业的影响——基于企业性质和行业的异质性考察[J].改革,2021(11):104-117.】。本文参考张柳钦等【张柳钦,何磊磊.高速公路建设会促进县域数字经济发展吗?[J].产业经济研究,2023(6):114-127. 】学者的研究,以北京大学公布的数字普惠金融指数衡量数字经济发展水平(digital),该指数从数字金融覆盖广度、数字金融使用深度和普惠金融数字化程度等3个维度构建了数字普惠金融指标体系,该指标体系依托蚂蚁金服的交易账户大数据,具有较高的代表性和可靠性。

此外,也有观点指出,数字经济是基于互联网及相应新兴技术所产生的经济活动的总和【荆文君,孙宝文.数字经济促进经济高质量发展:一个理论分析框架[J].经济学家,2019(2):66-73.】,乔涵等【乔涵.数字经济对我国产业链现代化的影响效应分析[J].企业经济,2023(10):115-128. 】学者通过互联网发展状况对数字经济发展水平进行了衡量。为加强检验结果的可靠性,本文还参考已有研究对互联网发展状况的测度【赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020(10):65-76.】,选取每百人互联网用户数、每百人移动电话用户数、人均电信业务总量、计算机服务和软件从业人员占比4个指标,采取主成分分析法计算互联网发展指数,对数字经济对劳动关系的影响进行稳健性检验。

3. 控制变量。参考徐清清等【许清清,徐纤纤.人工智能“消融”劳动关系集体化的实证研究[J].重庆理工大学学报(社会科学),2022(2):64-73.】学者的研究,本文选取对劳动关系集体化、劳动争议可能产生影响的控制变量包括:(1) 经济增长速度(growth),以 GDP增长率进行衡量;(2) 人均GDP(per gdp) ,根据各地区历年名义人均 GDP 和 GDP 折算指数,折算为以 2015 年为基期的实际人均 GDP,并对其取自然对数;(3) 城镇化水平(urban),以城镇人口与总人口之比进行衡量;(4) 劳动力增幅(labor),以当年劳动者人数较上年的同比增长率进行衡量。

此外,在探究数字经济对劳动争议的影响时,根据以往研究还加入了以下控制变量:(1) 工资增长率(wage),以当年平均工资水平较上年平均工资水平的增长幅度进行衡量;(2) 产业结构高度化(industry),以第三产业、第二产业的产值比进行衡量。

(三) 数据来源与描述性统计

本研究采用2015—2022年中国31个省(自治区、直辖市)的面板数据为研究样本(考虑到数据可得性,剔除中国港澳台地区的数据)。所有数据来源于《中国统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》和国家统计局数据库,以及北京大学数字金融研究中心公布的《数字普惠金融指数》。各变量描述性结果如表1所示。

五、 回归结果与分析

(一) 数字经济对劳动关系集体化的影响

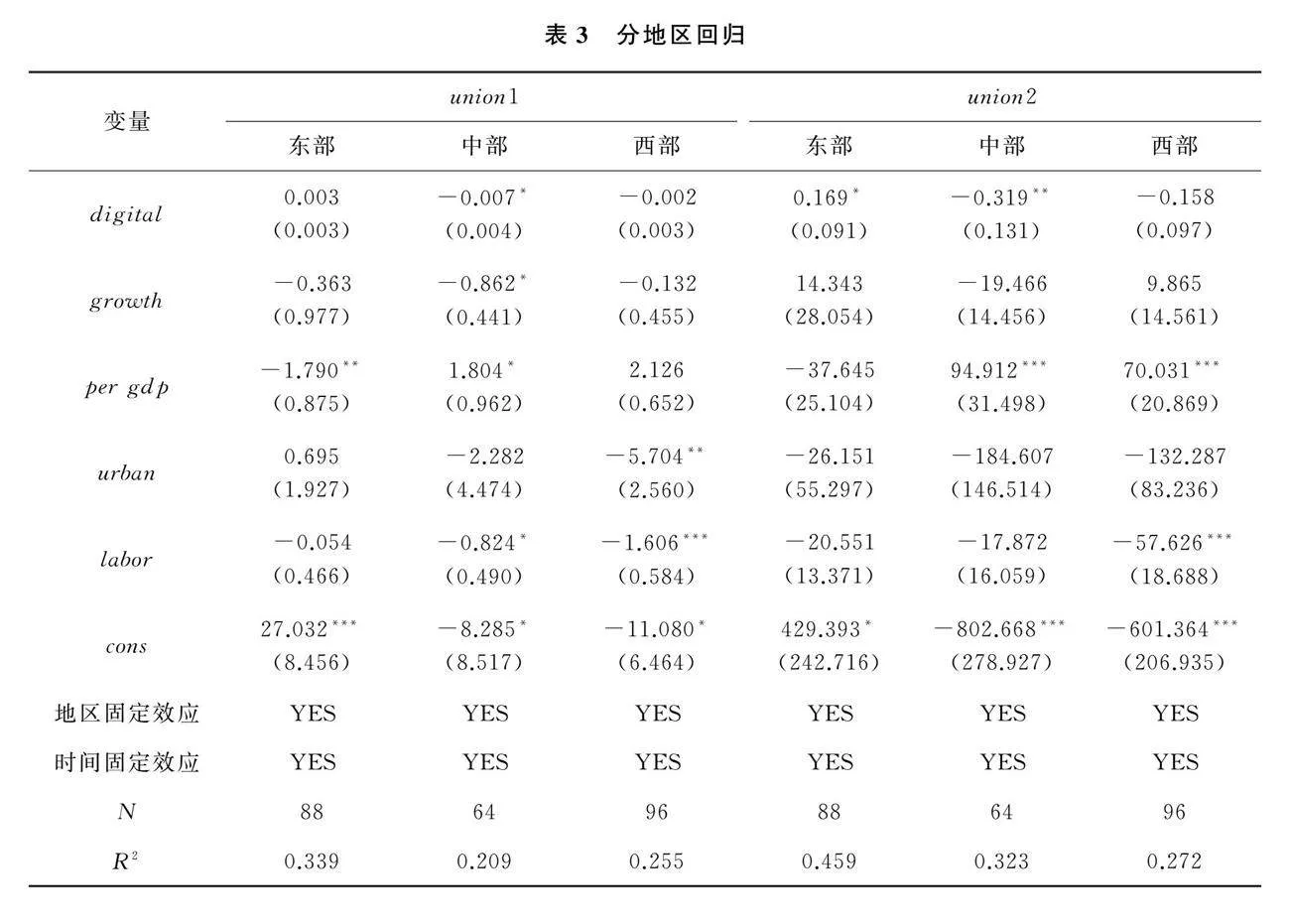

1. 基准回归。表2报告了数字经济对劳动关系集体化的影响,其中,模型1以参加工会的人数与劳动者人数之比取对数为被解释变量,模型2以基层工会组织数与劳动者人数之比为被解释变量。可以看出,不论以何指标为被解释变量,数字经济对工会化程度均有显著的负向影响,假设1得到初步验证。在控制变量方面可以发现,在模型1、模型2中,劳动力增幅对工会化程度均有显著负向影响,由此带来的问题是,为什么在劳动力供给增加的情况下,工会化程度不升反降。这是否说明在劳动力市场有相当一部分劳动者并未与用人单位建立稳定的劳动关系,而是选择了灵活性强、自由度高的平台就业。该检验结果从侧面印证了本文的研究假设,即随着数字经济发展水平提升,劳动关系碎片化特征明显。此外,对工会化程度具有显著影响的变量还有人均GDP,由表2可以看出,工会化程度随着人均GDP水平的增加而提升,其原因可能是,较高的人均GDP通常表示地区经济较繁荣,因而当地能投入更多资源促进工会建设【许清清,徐纤纤.人工智能“消融”劳动关系集体化的实证研究[J].重庆理工大学学报(社会科学),2022(2):64-73.】,劳动关系集体化程度由此提升。

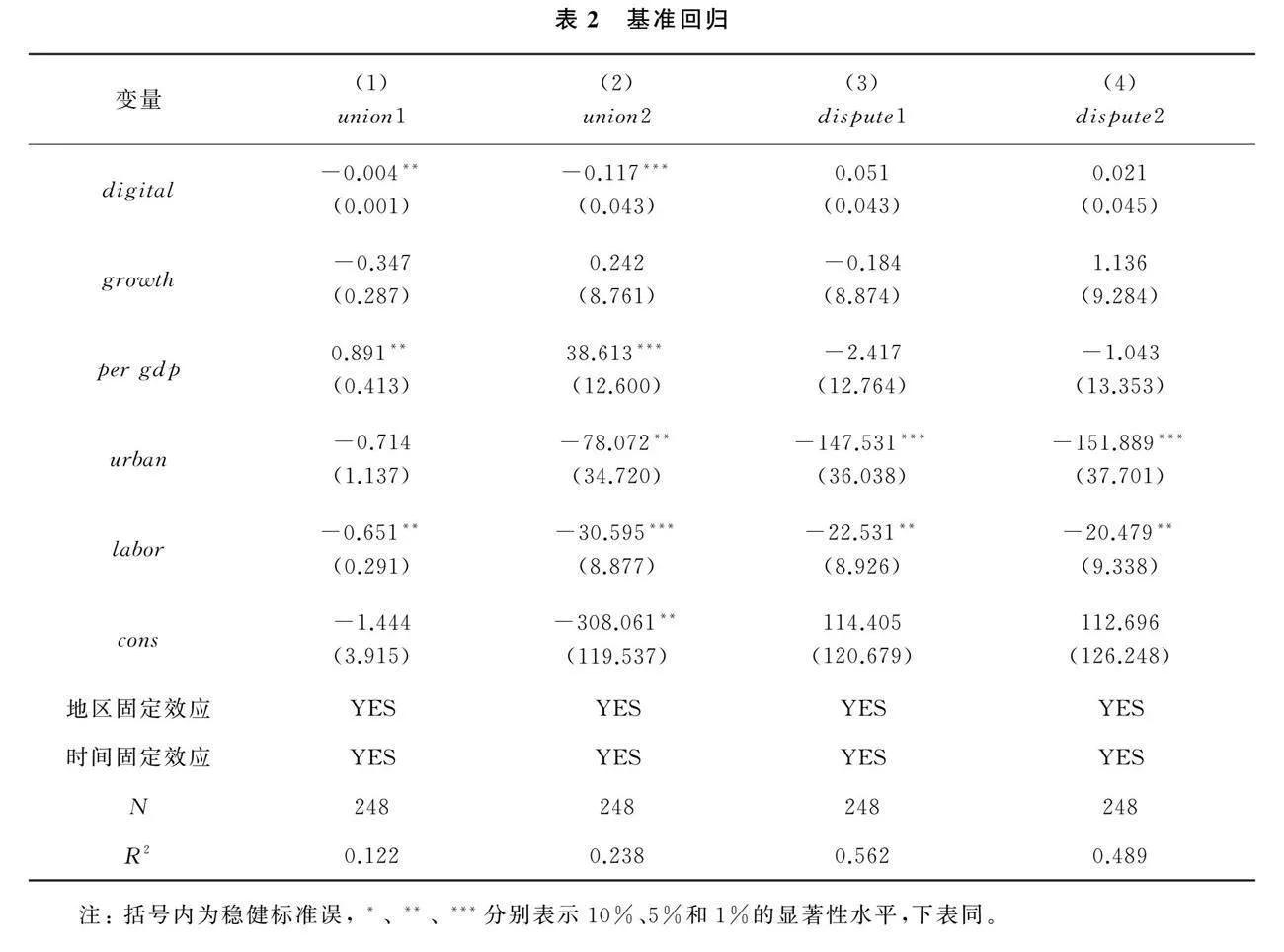

2. 分地区回归。由于不同地区的数字化发展程度及劳动关系发展状况可能具有一定差异,本文将31个省(自治区、直辖市)划分为东、中、西部地区【参考国家统计局2017年公布的地区分类方法:东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(直辖市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(自治区、直辖市)。】。表3报告了分地区数字经济对劳动关系集体化影响的回归结果。可以发现,不论是以参加工会的人数与劳动者人数之比为被解释变量还是以基层工会组织数与劳动者人数之比为被解释变量,在中部地区,数字经济对工会化程度都具有显著负向影响,这与本文的研究假设1相符。但在东、西部地区并未发现这种显著的负向关系,其原因可能是,东部地区作为经济发展的第一梯队,吸引了多元化的劳动主体,劳动力市场更为复杂,工会组织需要积极变革以适应劳动关系发展的需要;而在西部地区,数字经济产业基础较薄弱,尚未形成规模大、辐射广的数字经济产业集群,数字技术应用范围和创新水平相对滞后,因此,数字经济发展未对劳动关系集体化水平带来明显冲击。

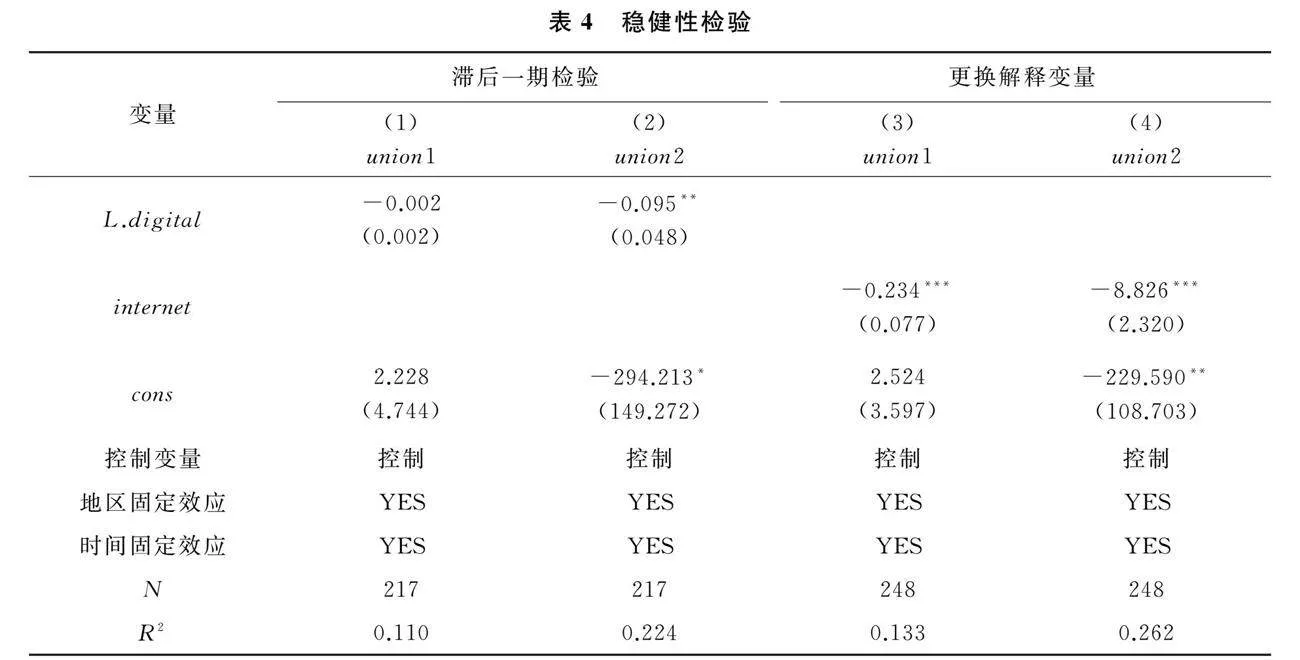

3. 稳健性检验。为了确保研究结果的稳健性,本文采用以下方法对数字经济对劳动关系集体化的影响进行稳健性检验:一是考虑到潜在的内生性问题,对数字经济发展水平进行滞后一期处理(L.digital),重新回归后得到下页表4的(1)(2)列所示结果;二是替换解释变量,以互联网发展指数(internet)衡量数字经济发展水平,回归后得到表4的(3)(4)列所示结果。由表4可知,数字经济发展程度对劳动关系集体化的负向影响整体而言较稳健,结合表2的基准回归结果可以发现,数字经济对劳动关系集体化的即时效应较显著。

综合以上检验结果可以发现,劳动关系碎片化下,集体行动的构成基础正在被消解,集体联合的力量正在被削弱。就集体行动的构成基础来看,虽然数字经济打破了劳动力自由流动的屏障,但劳动者的彼此分割,正在弱化甚至消解劳动者在现实工作场景中基于共同利益产生的联结,集体行动的构成基础受到挑战。就集体联合的功能来看,马克思曾指出:“工人的社会力量仅在于他们的数量。然而,数量上的优势被他们的分散状态所破坏。工人的分散状态之所以造成并长期存在,是由于他们自己之间的不可避免的竞争”【马克思恩格斯全集:第21卷[M].北京:人民出版社,2003:272.】。这种情形在数字经济背景下尤为显著:数字经济的发展降低了劳动参与门槛,虽然劳动力资源得到了进一步整合、配置,但“人人可参与”意味着劳动竞争的加剧,分散状态下,集体话语权的力量会被进一步削弱。在劳动者自身技能尚未与数字经济下的发展需求充分匹配时,过早的劳动关系去集体化趋势无疑会使劳动者处于明显的弱势地位。

(二) 数字经济对劳动争议的影响

1. 基准回归。劳动争议能较为直观地反映劳动关系的对峙冲突程度,表2报告了数字经济对劳动争议的影响,其中,模型3以劳均劳动争议案件数(劳动争议案件当期受理数与劳动者人数之比)衡量劳动争议,模型4以劳均涉案劳动者人数(劳动争议案件中涉案劳动者人数与劳动者人数之比)衡量劳动争议。可以看出,不论以何指标为被解释变量,数字经济发展水平对劳动争议的影响都不显著,假设2得到初步验证。在控制变量方面,可以发现城镇化水平、劳动力增幅对劳动争议均有显著负向影响,结合前文关于劳动力增幅对工会化水平的负向影响来看,其原因可能是,数字经济促进了新业态用工的发展,由此出现了劳动者与平台之间的不完全劳动关系,对平台用工关系是否能认定为劳动关系一直是我国劳动争议仲裁、司法仲裁的难点问题,部分劳动者与平台用工的纠纷可能并未被认定为劳动争议、未纳入劳动争议的数据统计,因而城镇化水平的提升、劳动力的增加并未引起劳动争议发生率的上升。此外,限于篇幅,表2未呈现控制变量工资增长率、产业结构高度化对劳动争议影响的检验数据。根据回归结果,产业结构高度化对劳动争议案件数、劳均涉案劳动者人数的负向影响分别在1%、5%的水平上显著,其原因可能是,随着关联产业的发展,当劳动者权益受到侵害时,更可能通过职业流动而非劳资对抗方式保障自身权益。

2. 分地区回归。表5报告了东、中、西部不同地区数字经济对劳动争议影响的回归结果,可以发现,不论是以劳均劳动争议案件数为被解释变量,还是以劳均涉案劳动者人数为被解释变量,在东、西部地区,数字经济对劳动争议的影响均不显著;在中部地区,数字经济发展水平负向影响劳均劳动争议案件数,对劳均涉案劳动者人数的影响则不显著。由于在各个地区均未发现数字经济会引起劳动争议发生率的显著提升,本文的研究假设2得以被进一步验证。

3. 稳健性检验。为进一步验证数字经济的发展是否未引起劳动争议发生率的显著提升,本文一方面将数字经济发展水平的一阶滞后项代入模型进行回归,以检验数字经济对劳动争议的影响是否存在滞后性;另一方面更换了解释变量,以互联网发展指数衡量数字经济发展水平,具体回归结果如表6所示。由表6可知,当引入数字经济发展水平的一阶滞后项后,数字经济对劳动争议的影响并不显著;而当将数字经济衡量指标更换为互联网发展指数时,同样可以发现数字经济并未引起劳动争议发生率的显著上升,甚至会引起劳动争议发生率的显著下降,这进一步佐证了本文的研究假设2,即数字经济的发展不会引起劳动争议发生率的显著提升。需要注意的是,显性化冲突的削减并不意味着劳动关系的全然和谐。根据中华全国总工会于2023年公布的第九次全国职工队伍状况调查,全国新就业形态劳动者已达8 400万人【人民网.全国新就业形态劳动者达8400万人[EB/OL].(2023-03-28)[2024-03-05].http://society.people.com.cn/n1/2023/0328/c1008-32652615.html.】,约占职工总数的21%。数字经济下,新型就业形态劳动者无固定工作场所、无固定工作时间、无固定劳动收入的新特征,使得部分劳动问题难以依托传统的劳动法律体系解决,潜在矛盾悄然积压,劳动冲突的隐性化成为劳动关系治理中需重点关注的问题。

综合以上检验结果可以发现,数字经济的发展并未带来尖锐的劳动冲突,但其背后却可能隐藏着劳动者所面临的就业不确定性等问题【RESTUBOG S L D, SCHILPZAND P, LYONS B, et al. The vulnerable workforce: a call for research[J]. Journal of management, 2023(7):2199-2207.】,生产资料所有者与劳动力所有者之间的矛盾,在某种程度上被转移到了劳动者自身。在脱离了传统劳动保护机制的情境下,普通劳动者,特别是低技能劳动者,往往难以在稳定的工作场景中发展职业技能,其权利保障空间也受到挤压,由此存在着劳动者对福利保障做出让步以进行劳动参与的问题。此外,就劳动关系规则网而言,劳动冲突的隐性化在一定程度上反映了传统劳动关系界定机制的失灵、劳动关系规则体系的缺位,缺乏明确的定性准则会使得企业通过“去劳动关系化”【李贵成.数字经济时代平台用工“去劳动关系化”的表征、挑战与应对[J].云南社会科学,2023(2):151-160.】追求利润的行为难以受到约束,由此可能助长剥离劳动关系存在性的消极循环。

六、 结论与启示

随着数字经济的发展,劳动关系呈现出不同以往的新特征。通过实证分析可以发现:(1) 数字经济的发展影响了劳动关系转型进程。在中国劳动关系集体化转型尚未完成的背景下,随着数字经济的发展,工会化水平下降,劳动关系碎片化特征凸显,且这一特征在中部地区尤为显著。(2) 总体而言,数字经济发展未显著激化劳动冲突。在不同地区,均未发现数字经济会引发劳动争议发生率的显著提升,劳动争议呈现隐性化特征。基于以上研究结论,本文提出如下对策建议:

第一,持续完善工会制度、集体协商制度,积极回应数字经济下劳动关系的碎片化问题。劳动关系碎片化下,集体行动的构成基础正在被消解,集体联合的力量正在被削弱,为此需要加快完善有效回应数字经济下新型就业形态问题的工会制度,扩大工会组织覆盖范围,探索建立数字经济下的产业工会、行业工会,鼓励新业态下的工会组织参与到劳动规章制度的洽谈协商中。与此同时,还需持续推动工资集体协商制度的完善,扩大集体协商的覆盖面,增强集体协商的实效性,推动构建反映劳动力市场供求关系和企业经济效益的工资决定机制。

第二,综合运用法律法规“硬措施”与公共服务“软举措”,不断探索数字化进程中劳动关系隐性化的应对方法。一方面,需要以权益救济为导向,完善用以调整非典型劳动关系的基准法建设,扩大劳动法的适用对象,加强对新业态劳动者的法律保护。另一方面,需要注重发挥公共就业服务的作用【张成刚,辛茜莉.让政府、平台、劳动者三方共赢——以公共就业服务融合新就业形态为视角[J].行政管理改革,2022(2):79-87. 】,将新就业形态涵盖进公共就业服务的职业指导和职业培训,构建全方位、持续化的就业培训网络,以弥补数字经济下频繁的职业流动对劳动者技能提升所造成的冲击。

第三,探索建立劳动关系协同治理机制,推进和谐劳动关系的构建。数字经济对劳动关系的主体、规则网造成了一定的冲击,因而需要深入剖析政府、市场等不同主体在数字经济发展过程中的角色定位,构建协同治理的预防预警机制、信息联动机制、全程监督机制、应急处置机制和标准评价机制,及时识别数字经济发展过程中出现的新问题,推动数字经济下劳动关系的和谐发展。

(责任编辑: 赵文青)

Fragmentation and Implicitization of Labor Relations in Digital Economy

— An Empirical Analysis in Line with Marxist Political Economy

Ma Xuan

(School of Public Administration, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, China)

Abstract: Currently, digital economy has become the core engine driving economic growth. It ushered in deep changes to the labor market while it consolidated the achievements of reform and opening-up policy as well as promoted social development. Based on the basic principles of Marxist political economy, using China’s provincial panel data from 2015 to 2022, the present study created a two-way fixed effects model to explore the features of Chinese labor relations in digital economy. The results show that the development of digital economy significantly suppressed the collective transformation of labor relations, while digital economy itself did not lead to a significant increase in labor disputes, indicating that labor relations are fragmented and implicit in digital economy. So, it is advisable to improve the trade union system, expand the coverage of collective bargaining, accelerate the construction of labor benchmark laws, increase employment in public services, establish collaborative governance mechanisms etc. to protect workers’ rights while promoting the development of digital economy.

Key words: Marxism; political economy; digital economy; labor relations