城市自然灾害应急资源配置研究

2025-02-08周广亮许皓轩

摘要:为厘清城市自然灾害应急资源配置研究发展脉络,丰富自然灾害应急资源配置理论,提高应对自然灾害能力,借助VOSviewer与CiteSpace软件,对1992—2023年中国知网数据库收录的4984篇期刊论文进行知识图谱分析,绘制可视化图表,展现我国城市自然灾害应急资源配置研究领域作者机构合作关系、关键词共现性和研究热点突现性,结果表明:我国城市自然灾害应急资源配置研究领域尚未形成稳定的核心作者群体,研究机构间缺少跨地区合作,研究热点的分析方法和手段较为单一。结合前瞻性风险管理要求,在未来城市自然灾害应急资源配置中需关注跨学科整合,深入挖掘灾害风险评估与资源配置关系,注重社会心理因素对资源配置的影响,加强对新兴技术在资源配置中的应用研究,以及重视灾害类型差异对资源配置的影响。

关键词:城市自然灾害;应急资源配置;风险评估;社会心理;新兴技术

中图分类号:F253.4

文献标识码:A

DOI:10.12186/2025.01.010

文章编号:2096-9864(2025)01-0078-10

自然灾害是人类社会发展中不可避免的重要挑战,其突发性和严重性给城市带来了巨大威胁。近年来,受全球气候变化影响,我国城市自然灾害频发,不仅对居民生命财产安全构成重大威胁,还对城市经济社会稳定产生了严重影响。应急资源配置是应对自然灾害的关键环节,它涉及资源的储备、快速调动、有效利用和协调管理,是抑制自然灾害带来损失的资源保障。

关于城市自然灾害应急资源配置,现有研究大体可分为三大类:其一,从城市自然灾害的作用机理出发,通过统计分析与模型模拟,探讨不同灾害的发生机制及其影响,提供更为精准的应急资源配置依据。其二,探讨城市自然灾害应急资源配置现状与需求情况,指出许多城市在资源种类、数量和覆盖范围方面存在不足[1-3],并分析了城市自然灾害应急资源配置效率与协同性。其三,探讨优化应急资源配置的方法[4-5],包括智能化配置、跨部门合作救援和提升灾害响应速度等,为优化城市应急资源配置策略提供实践经验。尽管学术界关于城市自然灾害应急资源配置已经展开了丰富和多样化的研究,但目前尚缺乏对相关领域文献增长态势和热点分布的定量分析,难以把握这一领域的整体研究现状和未来发展趋势。鉴于此,本文拟在对城市自然灾害应急资源配置研究相关文献进行可视化分析基础上,采用文献计量法,深入探讨我国城市自然灾害应急资源配置研究的关键词共现性和研究热点突现性,挖掘城市自然灾害应急资源配置的关键问题、研究趋势和不同领域的研究重点,进而提出城市自然灾害应急资源配置研究的新方向和新路径,以期为提高城市自然灾害应对能力和效率提供参考。

一、研究方法与数据来源

1.研究方法

本文采用文献计量方法,运用VOSviewer与CiteSpace软件进行可视化图谱分析。VOSviewer与CiteSpace侧重文献分析和科学知识的可视化,主要以距离、密度等表现节点之间的聚类关系,在图谱展现、聚类分析等方面具有独特优势[6]。本研究将其作为文献分析工具,采用Refworks格式导出文献并在软件中进行可视化分析,结合文献阅读法对城市自然灾害应急资源配置研究内容进行系统梳理。

2.数据来源

本文数据源自中国知网(CNKI)数据库中的中文文献库,通过检索与筛选获取。为确保数据覆盖最新的研究成果,检索时间截至2023年11月30日。为提高检索文献质量,本研究主要采取以下步骤对文献进行整体性筛选和统计。

首先,在CNKI高级检索中,选择关键主题词“自然灾害”和“应急资源配置”,并采用“AND”与“OR”关系分别检索,以涵盖与城市自然灾害应急资源配置相关的广泛文献,共检索出4984篇文献。其次,为确保检索结果的准确性,匹配方式选择了“精确”,以提高筛选的精度,确保所选文献与城市自然灾害应急资源配置研究密切相关。再次,选择期刊论文作为检索来源,且囊括了多个领域的主流期刊,特别注重选择“SCI”“EI”“北大核心”“CSSCI”“CSCD”“AMI”等核心期刊数据库,以获取不同学科背景下的研究成果,从而全面掌握城市自然灾害应急资源配置研究的相关信息。最后,检索结果以Refworks格式导出,包括题名、作者、来源、机构、关键词、年份、摘要等14个字段。对导出的数据进行复核,最终确定有效检索文献为4984篇。文献涵盖了1992年1月16日至2023年11月30日的时间范围,确保了研究结果的时效性和全面性,便于追溯城市自然灾害应急资源配置研究的发展历程,并把握其在不同时期的关注点和研究趋势。

二、研究结果分析

1.作者分布与文献合作网络分析

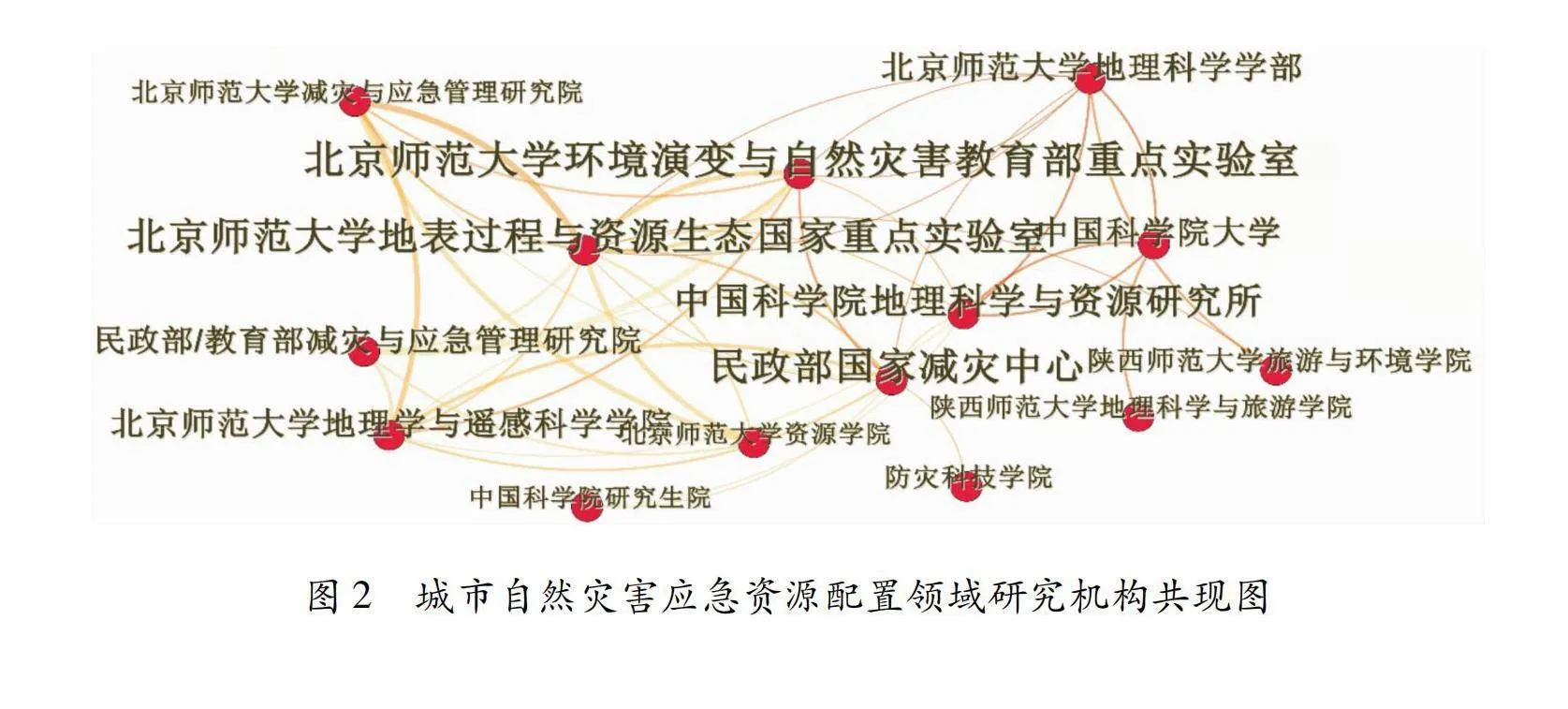

发文作者图谱共现分析可用于识别特定学科或领域的核心作者,同时评估作者之间的合作强度和互引关系[7],城市自然灾害应急资源配置领域研究者共现图见图1。由图1可知,作者节点数量较多的有史培军、王静爱、李宁等,形成了以史培军、王静爱、李宁、黄崇福、吴吉东等人为主的合作团体,且不同的发文团体间也有一定联系。进一步考察节点网络发现,我国城市自然灾害应急资源配置领域形成了以史培军、王静爱和李宁三人为中心的核心合作团体,其在该领域研究中具有一定的主导作用。但不同的合作团体间联系仍然较少,需要进一步加强学术联系,合作开展该领域的相关研究。

根据普赖斯定律,在同一主题领域中,大约一半的论文由少数高产作者撰写,这些核心作者的数量约等于所有作者总数的平方根,即M≈0.749(Nmax/2)[8],其中,Nmax是指最高产作者发表的论文数量,M是核心作者的产量阈值。

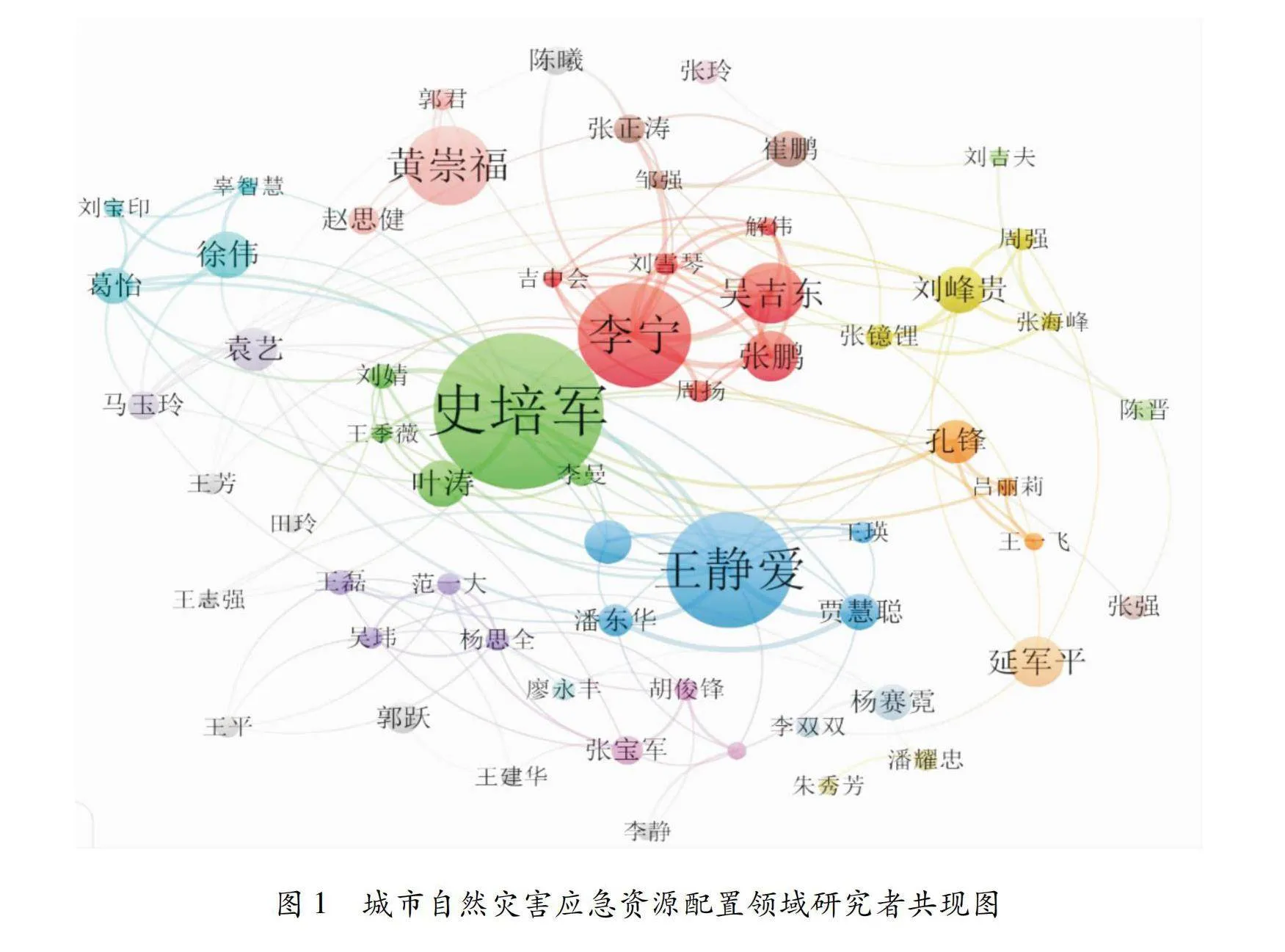

根据检索得出的数据,发文数量前十的作者及其发文量为:史培军50篇、李生才49篇、安莹47篇、王静爱33篇、黄崇福28篇、张继权25篇、许世远18篇、李宁18篇、吴吉东17篇、刘希林16篇。城市自然灾害应急资源配置领域发表论文数量最多的作者为史培军,共发文50篇,因此M的整数值为19,即发表论文数量19篇以上的学者为核心作者。据此可知,该领域的核心作者有史培军、李生才、安莹、王静爱、黄崇福、张继权6人。根据普赖斯定律,研究周期内国内城市自然灾害应急资源配置领域中核心作者的论文数量共计232篇,仅占文献总量(4984篇)的4.65%,远低于设定的50%标准值,这表明该领域尚未形成稳定的核心作者群体,相关学者需进一步增进交流,加强合作。

2.研究机构分析

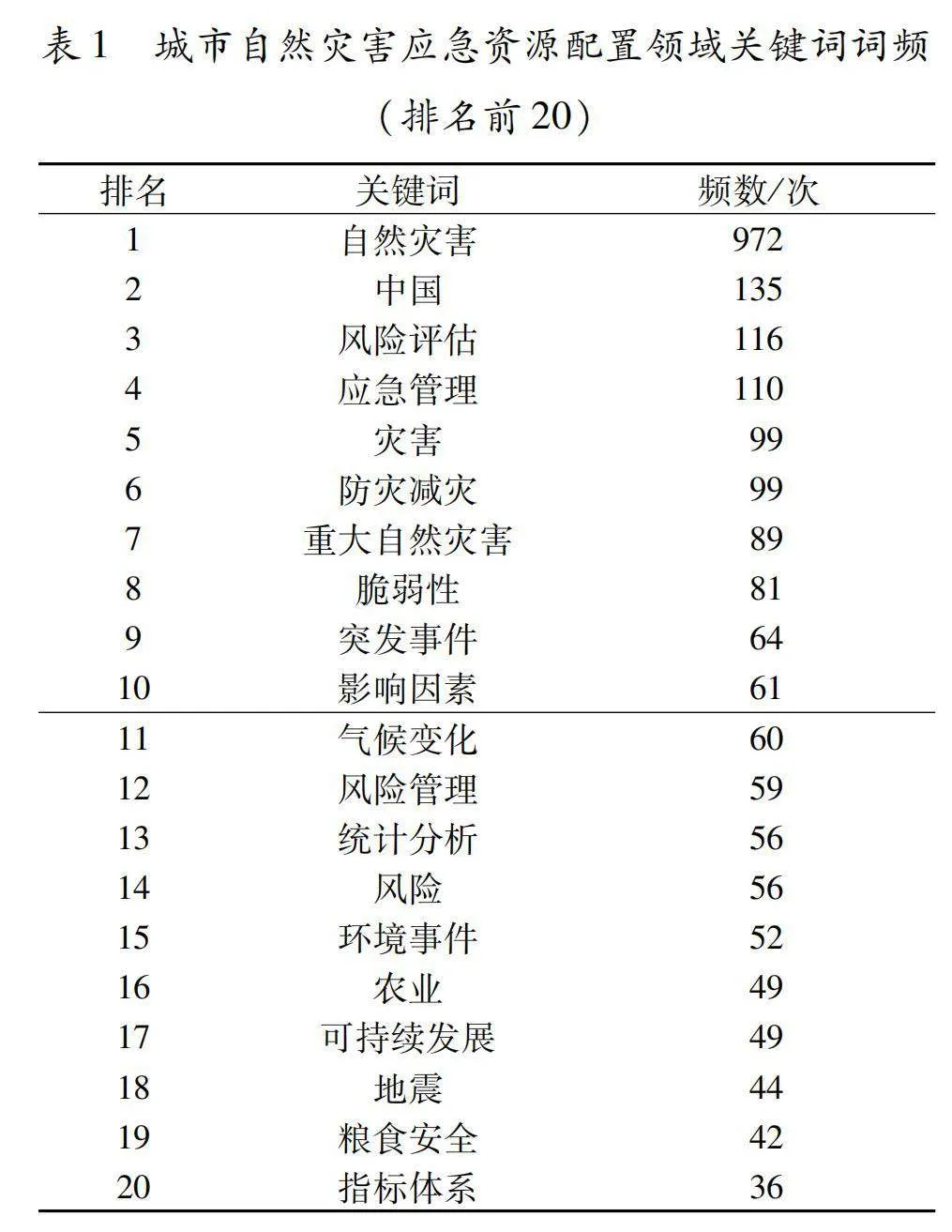

对发表文献的研究机构进行分析可以深入了解该领域各机构发文情况,同时也可以揭示机构之间的合作关系。城市自然灾害应急资源配置领域研究机构共现图见图2。由图2可知,北京师范大学、中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院大学、民政部国家减灾中心等是我国城市自然灾害应急资源配置研究领域主要发文机构。其中,北京师范大学发文量最多,共计发文305篇;发文量位居第二的是中国科学院地理科学与资源研究所,发文量共计91篇。从研究机构的地理位置来看,华北地区尤其是北京的机构较多,且以高校为主。相关研究机构覆盖了我国大部分地区,表明城市自然灾害应急资源配置研究受到了全国研究机构的普遍关注。

从节点间联系来看,中国科学院的研究所、北京师范大学的各研究院与重点实验室、民政部国家减灾中心间存在多条连线,形成了以其为核心的研究团体。进一步观察其他研究机构间的联系发现,中国农业大学经济与管理学院、清华大学公共管理学院和中国社会科学院农村发展研究所也形成了较为稳固的研究团队。以上具有合作关系的研究机构基本位于同一地区,跨区域性合作有待加强。

3.关键词共现知识图谱分析

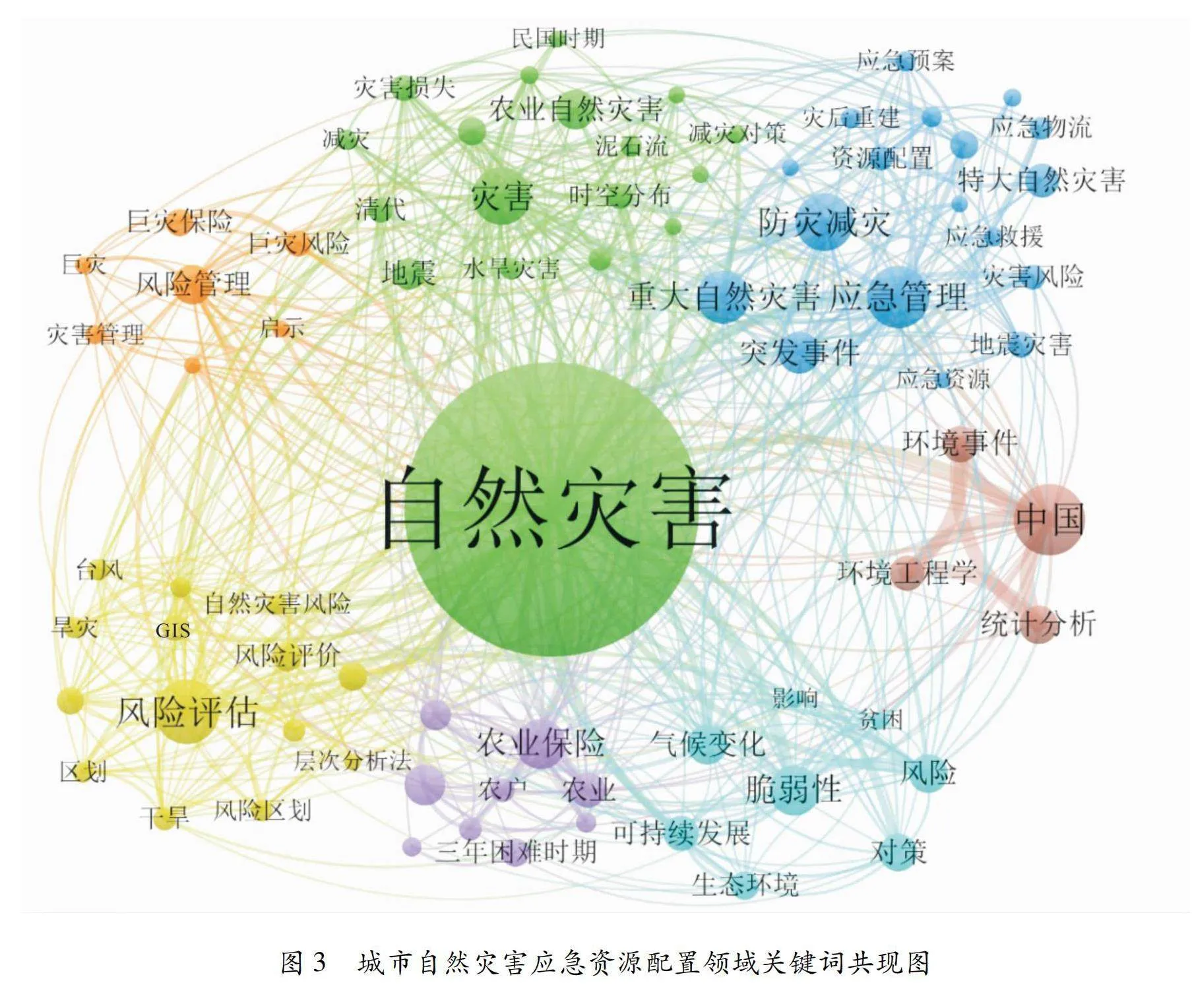

通过对文献关键词进行共现知识图谱分析和词频分析,可以更直观挖掘城市自然灾害应急资源配置领域研究的发展脉络与潜在热点[9],城市自然灾害应急资源配置领域关键词共现图见图3,城市自然灾害应急资源配置领域关键词词频见表1。由图3和表1可知,关键词“自然灾害”的节点最大,与其相连的节点也最多,连接的关键节点有“农业”“环境”“抗灾”“气候”“地理环境”等;其他中心节点有“中国”“应急管理”“重大自然灾害”“风险评估”“脆弱性”“农业保险”和“统计分析”等,这些关键词是城市自然灾害应急资源配置领域的核心研究主题;“风险管理”“层次分析法”“突发事件”“灾后重建”以及我国各省份地区等节点次之,但同样是城市自然灾害应急资源配置领域的研究重点。将统计得到的城市自然灾害应急资源配置领域前20个关键词按照特质相关性可划分为6类,具体分析如下。

“自然灾害”“气候变化”“农业”三个关键词突出了城市面临的自然灾害风险及其与气候变化和农业的联系。自然灾害对城市的影响日益显现,气候变化可能加剧灾害的频率和严重性;农业在灾害应对中扮演着重要角色,不仅为城市提供食物供应,还受气候变化和自然灾害的直接影响。

“中国”“风险管理”“统计分析”“环境事件”四个关键词涵盖了我国特定的地理和社会背景。中国作为人口众多的国家,面临着多样化的自然灾害风险,风险管理和统计分析对于了解和应对风险至关重要;环境事件是城市面临的挑战之一,需要系统应对和管理。

“风险评估”“脆弱性”“风险”“地震”“指标体系”五个关键词强调了对城市自然灾害风险的评估和理解,以及应对风险的措施。风险评估和脆弱性分析有助于识别城市面临的风险弱点,为灾害应对提供科学依据;地震作为常见自然灾害之一,其风险评估和应对需要建立有效的指标体系。

“应急管理”“灾害”“防灾减灾”“重大自然灾害”四个关键词突出了城市应急管理的重要性及其与灾害、防灾减灾和应对重大自然灾害的关系。应急管理是城市灾害应对的关键环节,包括预警、救援、重建等方面;防灾减灾措施和科学的应急资源配置策略可以降低城市面临的自然灾害风险。

“可持续发展”作为关键词反映出学者在该领域更加关注可持续发展的原则,即在应对灾害的同时,不应损害未来时代的生存和发展权利。可持续发展需要平衡经济、社会和环境三大维度,在资源配置中需要考虑长期的生态平衡和社会公平。

“突发事件”“影响因素”两个关键词指出了城市面临的突发事件和影响因素。突发事件可能突然发生并导致严重影响,需要及时的资源配置和应对措施;影响因素则涵盖了城市灾害应急资源配置中需要考虑的各种因素,包括人口密度、城市规划、基础设施状况等。

4.研究热点突现性分析

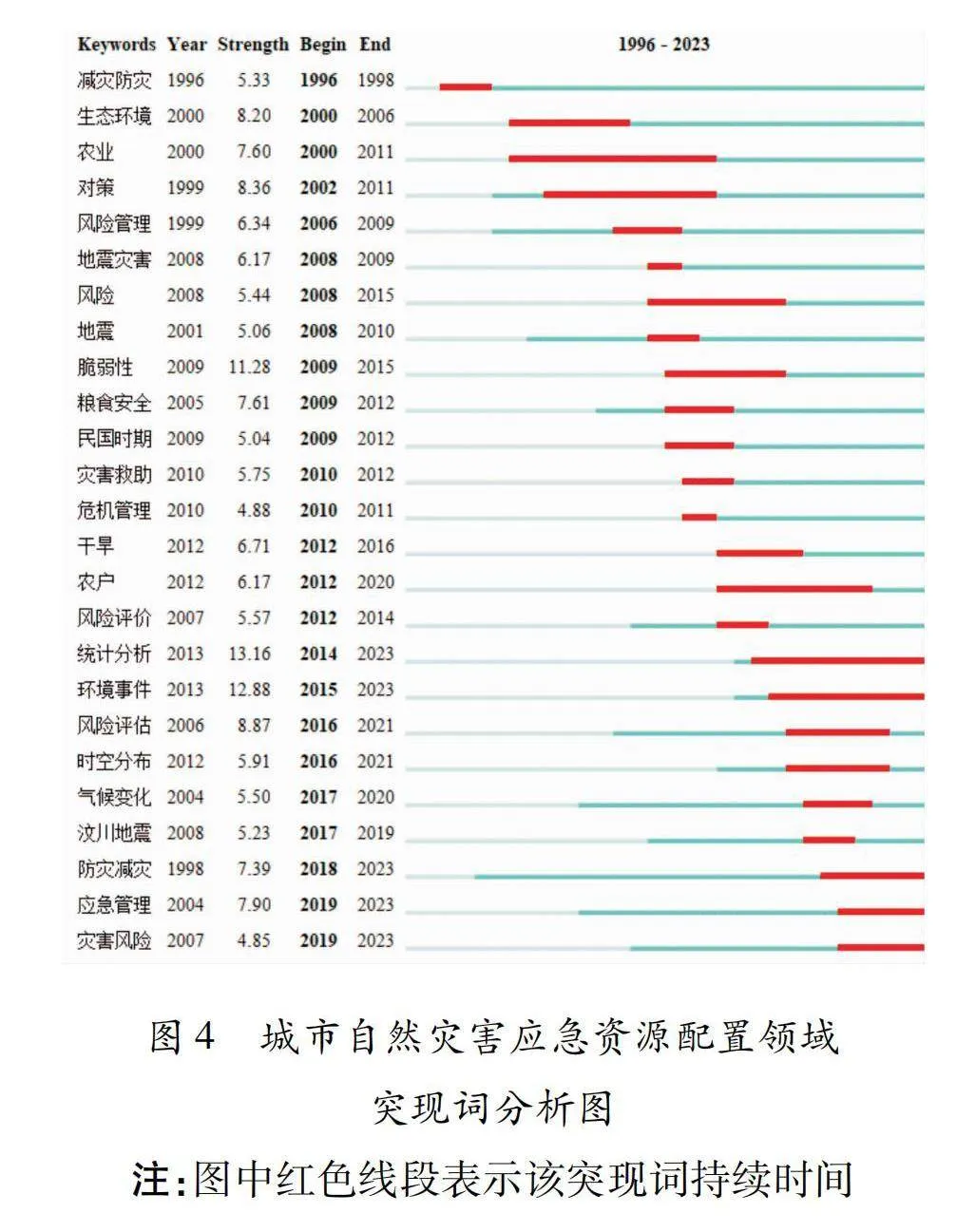

相较于关键词词频分析,突现词能够更准确地反映出研究热点和学科领域前沿。关键词在某时间段突然发生改变,代表此研究领域研究方向发生转变[9]。运用CiteSpace软件对关键词进行突现性分析,得到1996—2023年自然灾害应急资源配置领域突现词、强度、开始年份和结束年份,结果见图4。

根据我国自然灾害应急资源配置领域的研究热点和演进特征,结合关键词突现性分析结果,可将其发展历程划分为基础发展阶段、快速发展阶段和新发展阶段。依据研究重点进行阶段划分有助于系统理解我国城市自然灾害应急资源配置领域的发展脉络和未来趋势。

(1)基础发展阶段(1996—2005年)

该阶段我国处于经济快速发展与初步城市化时期,防灾减灾的重要性逐渐被广泛接受,但国家整体灾害应对体系尚不健全。基于1998年“三江”洪水等重大自然灾害带来的巨大经济和社会影响,国家层面对防灾减灾的关注度急速提升,初步建立了灾害管理和应急体系基础框架,并在政策层面上推进自然灾害管理工作。此阶段研究热点较少且较为基础,自然灾害应急资源配置领域处于探索阶段,减灾防灾、生态环境、农业、风险管理、应急管理、地震、对策建议等是这一阶段的研究热点。例如,史培军[10]分析了灾害的性质与动力学机制,提出了“三维矩阵式”综合减灾管理体系;李世奎等[11]针对农作物灾害问题,提出了相应风险模型,估算了不同农作物灾害的风险概率与指数;欧忠文等[12]首次提出了“应急物流”概念,系统论述了多方协调机制与技术平台构建途径。

(2)快速发展阶段(2006—2016年)

2008年汶川地震重大自然灾害事件引起了社会对灾害应急管理的高度重视,极大推动了我国在自然灾害应急管理领域的研究进展。这一时期,国家相继出台了《中华人民共和国突发事件应对法》、灾害应急管理相关政策法规,推动了从单一救灾向综合应急管理的转变。与此同时,信息技术在这一阶段快速发展,为灾害数据的采集、分析和应急响应提供了支持,推动了应急管理的科技化和数字化发展。本阶段研究热点多为汶川地震、地震灾害、粮食安全、灾害救助、危机管理、风险等;也有一些新的研究热点,如干旱、脆弱性、气候变化等。例如,张继权等[13]介绍了自然灾害风险管理的概念与必要性,提出了自然灾害风险管理对策与建议;刘彤等[14]根据气象局资料进行统计,归纳了我国主要气象灾害状况,统计了总体经济损失;刘毅等[15]在对我国自然灾害区域脆弱性水平的研究中引入DEA模型,对灾害脆弱性区域特征进行了分析,得出脆弱性水平与地域经济水平为负相关关系。

(3)新发展阶段(2017—2023年)

在全球气候变化和生态环境恶化背景下,政府和社会对防灾减灾的需求不断提高,相继出台了《国家综合防灾减灾规划(2016—2020年)》和《“十四五”国家综合防灾减灾规划》等政策文件,进一步加强了防灾减灾整体布局,推动我国应急管理体系和能力向现代化迈进。在新发展阶段,城市自然灾害应急资源配置领域的研究热点转变为统计分析、时空分布、防灾减灾、应急管理、灾害风险等。例如,为实现当前中国应急管理实践的全过程均衡问题,张海波[16]提出了“6+1”理论框架,以期为应急管理体系提供一种认识基础;彭建等[17]以茅洲河流域为例,采用多种模型对暴雨洪涝灾害进行定量模拟,认为建设用地面积增加对暴雨洪涝灾害的影响不可小觑;彭春等[18]基于应急资源配置的不同阶段,采用路径-选址模型,运用鲁棒优化方法进行混合编程算法求解,得出决策者可根据自身风险厌恶程度确定应急资源配置方案。

三、关键主题讨论

1.自然灾害应急资源需求预测与冗余配置

不少学者都关注到了自然灾害的发生和演变机理,以便更准确地预测和评估应急资源需求。李怀明等[19]采用前景理论,结合灾民心理因素,建立了考虑原生灾害点与次生灾害点灾民双方感知满意度的多目标优化模型;胡忠君等[20]基于库存管理方法提出一种改进的GM(1,1)动态预测模型,并以真实洪涝案例进行论证,得出此模型相较于传统模型有更高的预测精度;曲冲冲等[21]对灾害发生后灾民的心理恐慌因素与救援成本间的关系进行仿真实验,得出成本投入与心理惩罚成本呈负相关关系;万志远等[22]通过建立效用理论模型,定义了应急资源冗余的效用体现,并以总效用最大化为目标,运用粒子群算法等进行资源配置的优化,为提高医院应急资源的利用效率提供了理论支持。这些模型研究为更全面、精准了解灾害的发展提供了基础,但未充分考虑多因素交互的复杂性、应急资源的异质性和特殊性,导致模型的适用性受到较大影响,限制了对真实灾害情景的准确模拟和理解。据此,进一步的研究可以考虑更多的影响因素和更广泛的应用场景,以确保模型的实用性和普适性。

2.自然灾害应急资源配置主要模式

基于路径规划的应急资源配置模式得到广泛研究。赵星等[23]采用基于BPR路阻函数和历史交通量数据的路径规划方法,结合多目标优化,为快速开展救援工作提供了路径选择方案。然而,此模式未充分考虑交通网络的实时变化,对于应急情景的动态性可能存在一定局限。冯春等[24]采用情景建模法构建了不同的灾害情景,并以最大化应急救援社会价值为目标,建立应急资源精益配置模型,旨在提高综合救灾能力。但此情景构建偏理想化,模型在实际应用中需要对不同灾害情景开展更多实证研究。薛莹等[25]基于共享数据平台实时信息,设计出一种灾情应急物资配置模式,通过网络大数据取得受灾区域需求信息与交通数据,实时分析灾害最优应急资源调度策略,但在应对大规模或复杂性灾害时,可能受到数据质量和实时性的限制。宋晓宇等[26]基于灰色系统理论,对原始数据序列进行改进,使其服从指数规律,从而优化了传统的GM(1,1)灾害应急资源配置模型。另外,以数据包络分析(DEA)为基础的模型也被应用于应急资源配置效率评价。郭国平等[27]通过引入数据包络分析方法,构建了水上应急资源配置效率评价模型,并对水上救援进行评估,其强调的是资源配置的效率优化。李昂等[28]构建了AHP\|DEA模型,通过对火灾应急资源配置过程的研究,强调了应急资源配置是一个动态变化过程,需要根据年度变化情况进行相应的配置调整。以DEA为基础的应急资源配置模式突出了应急资源配置的动态性和灵活性,但未充分考虑紧急情况下资源分配的紧迫性,在应急响应时效性方面面临挑战。张虹等[29]分析了传统应急资源分配中存在的问题,对其进行改进,使得资源分配方式更加合理,提升了应急响应时效。但仍需考虑卫星技术在不同灾害场景下的适用性和局限性,特别是在恶劣气候条件下或大规模灾害中可能受到的限制。

总体而言,以上应急资源配置模式为提高城市自然灾害应对效能提供了有益启示,但在实际应用中仍需谨慎考虑模型对不同情景的适应性。在未来研究中,可以进一步深化对这些模式的验证和优化,以更好地服务于实际灾害应对工作。

3.自然灾害应急资源配置效率提升策略

学者们通过引入博弈优化方法,构建了港口物资管理系统,以满足正常发展和应急状态下的不同需求。张于贤等[30]从合作博弈视角优化港口物资配置,构建博弈模型,为港口在应急状态下的物资需求提供了更灵活、高效的管理系统。然而,博弈模型的具体参数和算法选择可能对系统性能产生一定影响,需要在实际应用中进一步优化。针对灾后救援资源调度问题,在基于元胞遗传算法的多目标应急资源配置[31]中,元胞遗传算法被成功应用于多目标多周期灾后救援问题,为提高配置效率提供了新方法。该算法通过全局搜索和自适应机制,优化了资源配置方式,使得资源配置更加适应不同灾情情景,提升了资源配置的智能化水平。宋英华等[32]对不同区域灾情进行分级,构建应急物资公平调度模型并运用遗传算法优化模型求解,有效解决了不同受灾点的应急物资公平调度问题。张华等[33]通过对比分析改良的护理应急管理系统和人力资源配置模式与传统方法在台风灾害中的表现,评估了其在提高急救反应速度和抢救成功率、缩短接诊分流时间和入住医院时间等方面的应用效果。这种实证研究方法能够更直观地反映应急资源配置的实际效果,但在考虑不同灾害类型和地域特征时,其通用性和推广性可能面临挑战。王妍妍[34]对于传统区域重大突发公共卫生事件应急资源配置的碎片化问题提出了一种有效的改进模式,基于不同区域受影响人群的易损性差异化背景,构建了一种新的应急资源区域协同优化配置模型,兼顾了资源配置效率与公平性原则。然而,实践中可能需要根据具体情况不断优化模型参数以适应不同的公共卫生事件。总体而言,这些策略为自然灾害应急资源配置效率提升提供了有益参考,但在实际应用中需要更多的实证研究和适应性验证。

四、结论与展望

1.研究结论

通过对城市自然灾害应急资源配置相关文献的计量分析,得出如下主要研究结论:

(1)作者与机构分布方面尚未形成稳定的核心作者群体,机构间合作有待加强;关键词研究主题方面,自然灾害、中国、风险评估、应急管理等为核心研究主题,研究重点集中在灾害链、风险管理等方面。

(2)目前研究主要集中在城市自然灾害应急资源配置的多个关键领域,其中包括但不限于自然灾害的发生与演变机理、前景理论在应急资源再配置中的应用、灾民心理因素对资源配置的影响、路径规划、多情景模式、数据包络分析等方法在资源配置中的应用。

(3)学者们还重点从应急资源需求的准确预测与评估、应急资源的储备与配置、应急资源的冗余配置与优化,以及在不同自然灾害类型下媒体的作用等方面展开了深入而有价值的研究。

2.研究展望

当前自然灾害应急资源配置研究已经取得了较多成果,但仍然存在一些挑战和待解决的问题,需要在未来的研究中予以关注。

(1)关注自然灾害应急资源配置的跨学科整合。随着社会的发展,自然灾害应急资源配置已经逐渐超越传统的管理领域,涉及气象学、地理信息科学、社会学等多学科。未来的研究可以加强跨学科整合,通过结合多领域的专业知识,更加全面理解和解决自然灾害应急资源配置中的复杂问题。

(2)深入挖掘灾害风险评估与资源配置的关系。灾害风险评估作为应对自然灾害的前提性环节,与资源配置密切相关。未来可以深入研究不同灾害场景下的风险评估方法,并探讨如何将风险评估结果更有效地融入到应急资源的动态配置中,以提高资源配置的灵活性和实时性。

(3)注重社会心理因素对资源配置的影响。前瞻性理论的引入为研究者提供了一种考虑社会心理因素的途径,但在实际应用中,对灾民心理的深入理解和有效融入资源配置决策仍需作进一步研究。例如,探讨更具体的心理因素对不同类型自然灾害应急资源配置的影响机制,为提高资源配置的人性化水平和社会适应性提供理论支持。

(4)加强对新兴技术在资源配置中的应用研究。随着科技的不断进步,人工智能、大数据、卫星技术等在自然灾害应急资源配置中的作用愈发凸显。对此,可以预测未来的研究取向,深入探讨这些新兴技术在提高资源调配效率、灾害监测预警和信息共享方面的潜力,并结合实际案例进行验证。

(5)重视灾害类型差异对资源配置的影响。不同类型的自然灾害在发生机制、影响范围、紧急性等方面存在显著差异。因此,在资源配置中需要采取差异化的应对策略。未来的研究可以更深入地剖析不同自然灾害类型下资源配置的特殊性,为因地制宜进行应急资源配置提供更为科学的依据。

参考文献:

[1] 周姝天,翟国方,施益军,等.城市自然灾害风险评估研究综述[J].灾害学,2020,35(4):180-186.

[2] 唐桂娟.城市自然灾害应急能力综合评价研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2011.

[3] 刘曼.郑州市自然灾害风险评估研究[D].郑州:河南大学,2022.

[4] 谢晓君,刘年平,景林浩,等.基于文献计量视角的我国应急资源研究进展分析[J].中国安全生产科学技术,2021,17(9):187-192.

[5] 盛进路,王腾腾,王昊彦.应急资源研究综述[J].中国公共安全(学术版),2019(4):63-67.

[6] 薛苏立,时卉,董海.2005—2022年国内夜间旅游研究综述:基于VOSviewer知识图谱软件分析[J].四川旅游学院学报,2023(5):86-91.

[7] 唐波,邱锦安.基于WoS和Citespace的应急避难场所知识图谱和进展分析[J].世界地理研究,2019,28(4):85-95.

[8] 裴育苗,马海群.基于社会网络分析法的我国应急情报工作研究文献探析[J].情报探索,2022(3):129-134.

[9] 谢晓君.基于韧性视角的城市应急资源优化配置研究[D].绵阳:西南科技大学,2021.

[10]史培军.四论灾害系统研究的理论与实践[J].自然灾害学报,2005,14(6):1-7.

[11]李世奎,霍治国,王素艳,等.农业气象灾害风险评估体系及模型研究[J].自然灾害学报,2004,13(1):77-87.

[12]欧忠文,王会云,姜大立,等.应急物流[J].重庆大学学报(自然科学版),2004(3):164-167.

[13]张继权,冈田宪夫,多多纳裕一.综合自然灾害风险管理:全面整合的模式与中国的战略选择[J].自然灾害学报,2006,15(1):29-37.

[14]刘彤,闫天池.我国的主要气象灾害及其经济损失[J].自然灾害学报,2011,20(2):90-95.

[15]刘毅,黄建毅,马丽.基于DEA模型的我国自然灾害区域脆弱性评价[J].地理研究,2010,29(7):1153-1162.

[16]张海波.应急管理的全过程均衡:一个新议题[J].中国行政管理,2020(3):123-130.

[17]彭建,魏海,武文欢,等.基于土地利用变化情景的城市暴雨洪涝灾害风险评估:以深圳市茅洲河流域为例[J].生态学报,2018,38(11):3741-3755.

[18]彭春,李金林,王珊珊,等.多类应急资源配置的鲁棒选址-路径优化[J].中国管理科学,2017,25(6):143-150.

[19]李怀明,王佳美,张磊.考虑双方感知满意度的应急资源再配置方法[J].运筹与管理,2019,28(12):46-54.

[20]胡忠君,刘艳秋,李佳.基于改进GM(1,1)的洪涝灾害应急物资动态需求预测[J].系统仿真学报,2019,31(4):702-709.

[21]曲冲冲,田歆,刘淑芹,等.考虑灾民恐慌心理影响的应急资源配置优化研究[J].系统工程学报,2021,36(6):721-730.

[22]万志远,刘勤明,叶春明,等.突发事件下的医院应急资源冗余配置优化模型[J].计算机应用,2020,40(2):584-588.

[23]赵星,吉康,林灏,等.基于多目标路径规划的应急资源配置模型[J].华南理工大学学报(自然科学版),2019,47(4):76-82.

[24]冯春,廖海燕,田小强,等.多情景模式下应急资源精益配置模型与算法[J].中国安全科学学报,2018,28(6):185-191.

[25]薛莹,梁瑾璠,赵晗萍,等.基于共享数据平台的云南漾濞和青海玛多地震应急物资配置分析[J].世界地震工程,2021,37(4):100-108.

[26]宋晓宇,刘春会,常春光.基于改进GM(1,1)模型的应急物资需求量预测[J].沈阳建筑大学学报(自然科学版),2010,26(6):1214-1218.

[27]郭国平,周超林,吴兵,等.基于DEA\|TOPSIS模型的水上应急资源配置效率评价[J].安全与环境学报,2019,19(1):134-139.

[28]李昂,刘晨昊.基于AHP-DEA模型的火灾突发事件应急资源配置[J].消防科学与技术,2019,38(1):53-56.

[29]张虹,任勃,杜晓军,等.应急常态化的测控网资源调度管理模式研究[J].遥测遥控,2023,44(5):28-34.

[30]张于贤,王晓婷.基于博弈优化的港口物资管理系统研究:以北部湾某海港为例[J].系统科学学报,2019,27(1):92-97.

[31]王飞跃,裴重伟,郭换换,等.基于元胞遗传算法的多目标应急资源配置[J].中国安全生产科学技术,2020,16(2):174-179.

[32]宋英华,白明轩,马亚萍,等.考虑区域灾情分级的应急物资公平调度优化模型[J].中国安全科学学报,2022,32(1):172-179.

[33]张华,张娜,蒙莉萍,等.改良护理应急管理系统及人力资源配置在灾害救援中的应用效果[J].解放军护理杂志,2018,35(10):63-67.

[34]王妍妍.重大突发公共卫生事件应急资源区域协同优化配置研究[J].统计与决策,2023,39(20):179-183.

[责任编辑:毛丽娜 张省]