基于扎根理论的师范生专业认同影响因素研究

2025-01-28徐乐乐陈林

[摘" 要]专业认同影响因素是师范生培养过程中需要重点关注的问题。遵循扎根理论对访谈材料进行三级编码,探讨师范生专业认同的影响因素。研究发现,师范生专业认同受到来自个体内在心理、重要他人规范、专业培养环境和专业社会声誉的综合影响。其中,自我图式通过行为意向、重要他人通过施加主观规范、专业培养环境通过发展个人能力、专业社会声誉通过给予信息反馈等影响师范生专业认同。基于此,为强化师范生专业认同,应提升专业角色认知;合理运用重要他人主观规范;改善专业培养体系,构建区域协同培养实践场;完善社会支持制度,融通师范生专业发展渠道。

[关键词] 师范生;专业认同;影响因素;模型;自我图式

[中图分类号]G655" [文献标识码]A" [文章编号]1005-5843(2025)01-0118-08

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2025.01.019

[收稿日期]2024-10-28

[基金项目]2023年度国家社科基金教育学重大项目“中国教育现代化的理论建构和实践探索研究”(项目编号:VAA230006);广西师范大学2021年度教育教学改革立项项目“对话教学改革——以《教育原理》课程为例”(项目编号:2021JGZ11)。

[作者简介]徐乐乐(1986-),男,河北沧州人,教育学博士,广西师范大学教育学部副教授、硕士生导师;主要研究方向:教师教育、教育基本理论。陈林(1998-),男,广东阳江人,广西师范大学教育学部硕士生;主要研究方向:教师教育、教育基本理论。

一、问题提出

2022年,教育部办公厅发布《关于进一步做好“优师计划”师范生培养工作》的相关文件,强调要切实做好师范生培养工作,“造就高素质专业化创新型中小学教师队伍”[1]。专业认同是师范生培养过程中不可忽视的一点,它是指学习者在与家庭、学校及社会环境的接触中,逐渐认可、接受、喜爱所学专业,愿意以积极的态度和主动的行为去学习和探究,依据专业选择职业,并愿意将这一职业作为个人终身发展目标的一系列认知、情感、行为的动态心理过程[2]。随着师范生个体在校期间学习经历与学习体验的变化,其对专业的认知、情感、行为也会相应变化,由此影响师范生专业认同的因素也是多种多样的。

近年来,国内研究者对师范生的专业认同现状展开调查,有定量研究发现,师范生的专业认同总体处于中等偏上水平,但仍有9.05%的师范生专业认同水平极低,分析得知与职业声望、课程设置、入学动机等方面显著相关[3]。也有研究者对特定专业师范生群体开展实证调查发现,小学教育专业师范生专业认同度较高[4],教育技术学师范生专业认同总体水平处于中等偏上[5],但也有研究者通过建构模型,采用实证研究发现教育技术学专业学生的专业认同状况不佳,存在显著的年级差异性[6]。此外,也有研究者采用质性研究对小学教育专业男性师范生的个案研究发现,其职前和职后的专业认同均偏低,并主要从个人、学校和社会3方面分析了影响因素[7];也有研究者采用追踪研究发现特殊教育专业本科生专业认同、学习投入总体水平均高于理论中值,专业认同与学习投入存在相互预测的关系[8]。

综上所述,学术界关于师范生专业认同影响因素的研究主要体现在以下几方面:第一,研究视角上侧重于学科性视角,即对小学教育、教育技术学等某一特定专业群体进行研究,缺乏整体关系型视角的研究;第二,研究方法上侧重于运用定量范式的形式开展,尽管该方式有助于分析当前师范生专业认同的现状,但难以深挖影响其内在的深层原因;第三,研究分析上侧重对影响因素的结果阐述,缺乏专业认同影响的过程性分析;第四,研究结论上专业认同度偏差较大,欠缺通则式解释。基于此,本研究采用扎根理论的质性研究方法,以广西、广东两所师范院校在读师范生为研究对象,通过深度访谈并运用叙述法分析其影响因素,并建构提升策略,一方面希望能为师范生自身的专业认同提供参考,另一方面能为高校提高师范生专业认同提供建议。

二、研究设计

(一)研究方法

扎根理论是一种自下而上构建理论的质性研究方法,通常在进行扎根理论研究之前,不能有任何假设的理论,需直接从实际观察切入,从第一手资料中归纳总结、概括经验,再上升到理论[9]。本研究采取程序化扎根理论的研究方法,通过深度访谈收集数据资料,并运用质性分析软件Nvivo11进行三级编码,进而反复归纳、比较分析,最终形成理论。

(二)研究对象选取

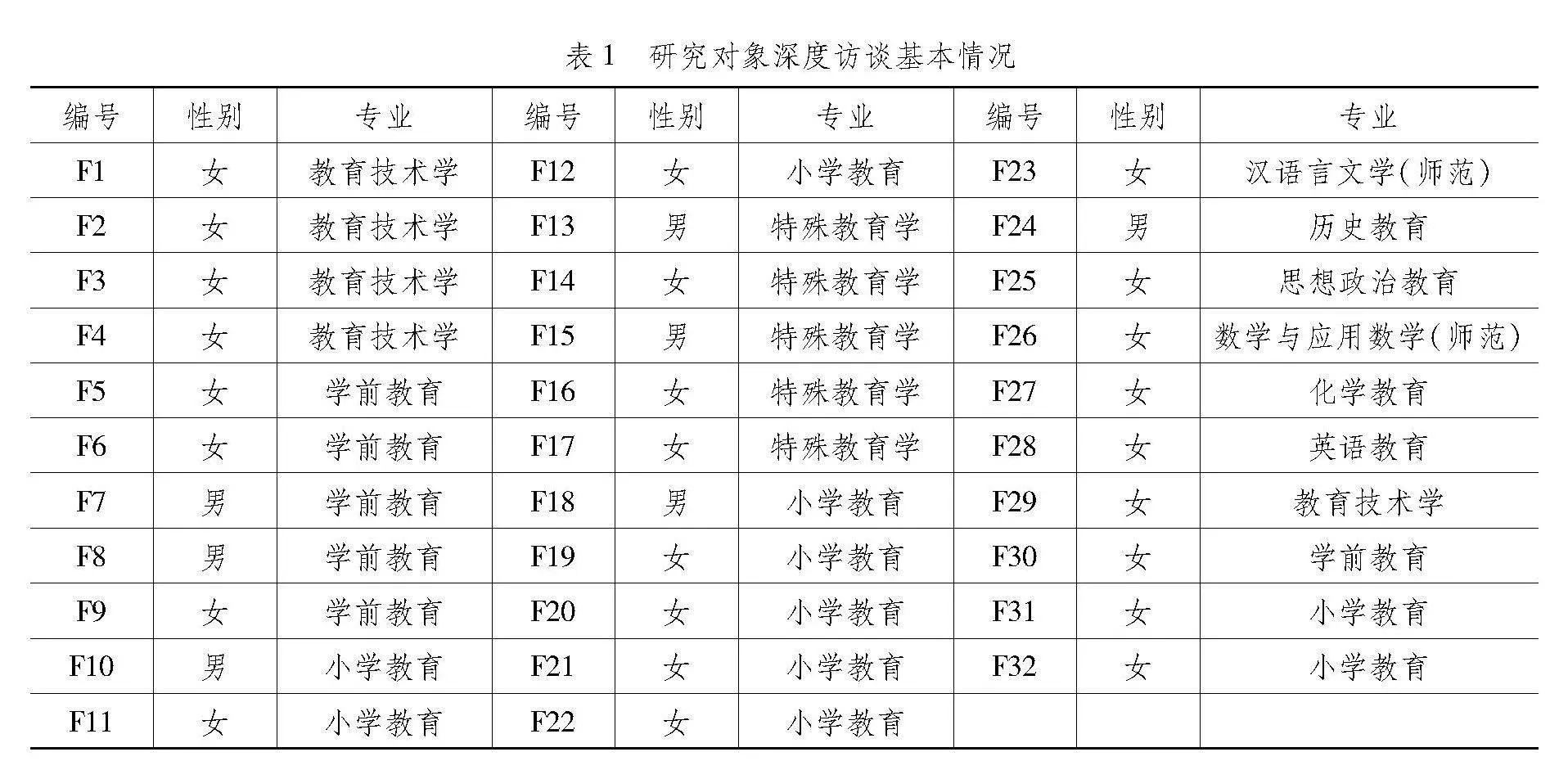

本研究以全日制本科在读师范生为研究对象。在正式访谈前,为避免地域和院校差异对研究结果产生影响,故选取两个省的两所高等师范院校师范生作为访谈对象的来源。接着,研究人员再通过熟人网络获取若干本科在读师范生的联系方式,在表达个人研究意图并征求研究对象同意后,以滚雪球抽样法[10]获取更多样本。在遵循目的性抽样的原则下,研究最终选取32名受访者,对访谈对象进行编号,选取28份访谈材料(F1—F28)进行编码分析,余下4份(F29—F32)做饱和度分析(如表1所示)。

(三)研究资料收集

本研究采用半结构式访谈法,在广泛阅读文献与思考实践经验的基础上,初步拟定访谈提纲,随机抽取5名受访对象开展预访谈,随后参考访谈的结果修订并形成正式访谈提纲,内容主要包括师范专业具体的填报过程、对当前自身专业的评价、影响专业认同的深层原因等。为兼顾受访者的意愿与访谈的质量,本研究通过线上线下两种方式进行,每位访谈者访谈时间为30~50分钟,且访谈在征得受访者同意后,以录音方式保留原始资料。最终,共收集音频数据1 216分钟,文本材料近30万字,并以此为依据,对收集的数据进行深度处理与分析,提炼概念与范畴,构建模型框架。

三、基于扎根理论的编码分析过程

(一)开放式编码

开放式编码是扎根理论的第一个步骤。在该阶段,研究者抛开传统研究理论预设,针对访谈获得的文本材料进行逐字逐句编码、比较语句间的异同,提取有意义的关键句、关键段作为分析单元,进行贴标签、概念化,并将相似概念进行归纳整合,提炼出反映师范生专业认同的初始范畴。通过对28份原始访谈材料多次整理,排除主观偏见等影响,随后对此进行逐句逐行编码,共获得425个参考点,进一步凝练为61个概念标签。基于此,合并同义概念并剔除无效概念后,最终进一步归纳总结得到30个初始范畴,如表2所示。

(二)主轴编码

主轴编码是指挖掘各类范畴之间的逻辑关系,并按照属性对相似的范畴进行分类处理的过程[11]。该阶段的目的在于对开放式编码形成的初始范畴,依照聚类逻辑,进一步分析比较,发现各范畴之间的各种关系,并将其串联为关联类属,提取主范畴。在30个初始范畴的基础上,根据语义关系、相似关系等再次对范畴进行归纳、整理,最终得到学习效能感、心理韧性、专业期待等13个主范畴,编码汇总如表2所示。

(三)选择性编码

选择性编码指的是在更高的抽象层次对主范畴之间的关系进一步分析,在所有的范畴之间归纳形成核心范畴,最终形成“故事线”,将各理论的要素整合起来[12]。该阶段主要是为了建立系统性的核心编码,将所有的范畴囊括在内并呈现研究的整体故事框架[13]。本研究在开放式编码和主轴编码的基础上进行进一步提炼与整合,最终确定了自我图式、重要他人、专业社会声誉、专业培养环境和行为意向等五大核心范畴(如表2所示)。

(四)理论饱和度检验

为检验理论建构的饱和性,本研究将预留的4份访谈材料按照三级编码的方式进行了新一轮的编码,并未发现新的概念和范畴,基于此大致可认为本研究在理论上已达到饱和状态,具有较为可信的现实解释力。

四、归因分析与模型阐释

本研究基于“认知—情感—行为”视角,将师范生专业认同界定为师范生在对所学专业的认知基础上,产生积极的情感专业体验以及行为倾向,是师范生个体心理与环境相互磨合的过程,包含专业身份认同、专业培养认同及专业发展认同3个子维度。其中,专业身份认同是指师范生对自身专业的认知和喜爱程度;专业培养认同是指师范生对专业培养方式、课程组织等的接受和认可程度;专业发展认同是指师范生是否愿意依据专业选择职业并将其作为个人终身发展目标的意向程度[14]。

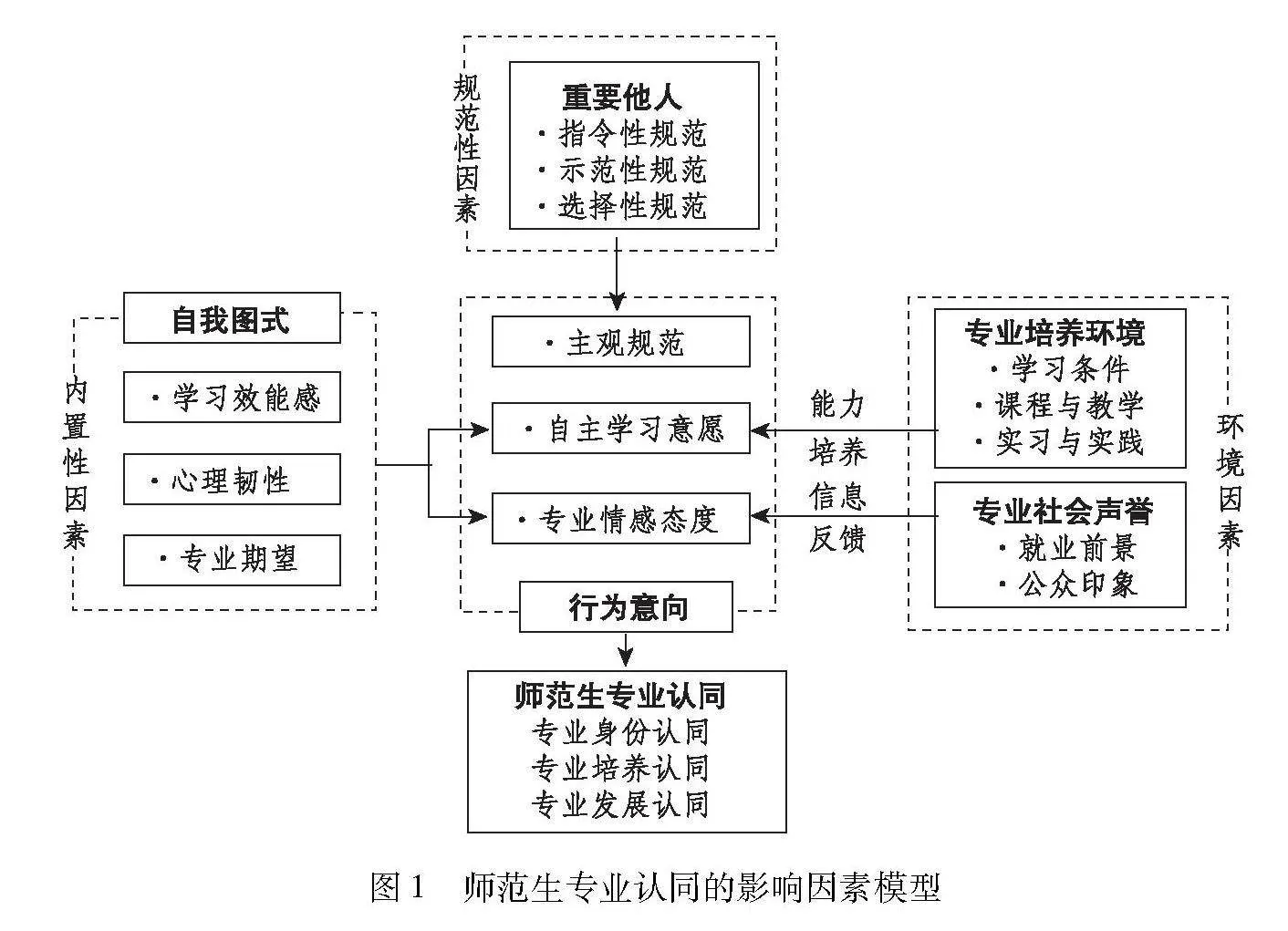

师范生的专业认同受到自我图式、重要他人、专业培养环境、专业社会声誉四大核心范畴的影响,而行为意向是连接其中的桥梁。首先,自我图式作为内置性影响因素,通过行为意向影响师范生专业身份认同;其次,重要他人作为规范性因素,通过施加主观规范影响师范生专业身份认同;最后,专业培养环境、专业社会声誉则作为环境因素分别通过能力培养与信息反馈影响师范生专业培养认同和专业发展认同。基于此,建构出师范生专业认同的影响因素模型(如图1所示)。

图1" 师范生专业认同的影响因素模型

(一)内置性因素:以行为意向为中介的自我图式

“自我图式作为一种认知结构”[15],在处理有关个人性格、能力信念、专业追求等各种信息中形成,是自我认知与自我评价的基础。自我图式行为意向是个人对自己实施某一特定行为的情感态度、行为意愿以及影响个人采取某项特定行为的主观规范共同作用的结果[16]。在本研究中,自我图式包括学习效能感、心理韧性以及专业期望;在内置性因素中,行为意向则仅包括自主学习意愿、专业情感态度;自我图式通过行为意向影响师范生专业身份认同。

首先,学习效能感通过专业情感态度和自主学习意愿双重作用影响师范生专业身份认同。当师范生能够有效地应用所学知识技能,他们会对自己产生正向的效能感,进而引发个体产生积极的情感预期并促进自主行为意愿的产生,提高专业身份认同。反之,师范生形成一种消极的学习效能感,往往会更容易分心,容易担心和焦虑甚至对专业产生怀疑的情绪。如学生F22表示“学校实践性课程较少,担心工作后专业技能掌握不够”,由此甚至对本专业产生怀疑,从而降低专业身份认同。

其次,心理韧性通过专业情感态度影响师范生专业身份认同。心理韧性是指个体应对重大压力、挫折等消极生活事件后能迅速恢复并应对的能力[17]。访谈调查发现,韧性强的师范生能快速调整心态,积极应对,如学生F14被补录的专业录取后,不断适应新专业后产生兴趣,增强了专业身份认同;而韧性弱的师范生易受外界环境影响,产生焦虑等情绪心态,从而削弱认同,如学生F19被凑数的专业录取后焦虑,表示“再给机会重新选择志愿,不会再选择本专业”。

最后,专业期望通过自主学习意愿影响师范生专业身份认同。专业期待是指个体对专业学习内容、专业技能、职业性质等方面的期待。专业期待越高,自主行为意愿则越强,若行为结果得到正向强化,那么专业身份认同感也会相应提高。访谈显示,强烈的求知和职业期待会转化为内、外源性动力,促进专业自主行为,强化专业认同。如学生F16因对手语等课程感兴趣选择特教专业,F15认为教师职业稳定有吸引力,均强化了专业身份认同。

(二)规范性因素:施加主观规范的重要他人

重要他人对师范生施加主观规范,影响师范生行为决策意向,对师范生的专业身份认同产生影响。主观规范是指个体综合社会规范与重要他人或团体的规范压力等外界因素后得出的主观认知[18]。依据外界规范压力的大小可将主观规范划分为指令性规范、示范性规范和选择性规范,指令性规范是重要他人对个体执行某一特定行为施加的高期望压力,示范性规范是重要他人执行某一行为对个体产生的示范性影响,选择性规范则是重要他人给予个体自由选择的权利并尊重其意愿,三者均会对师范生的专业身份认同产生规范性影响。

首先,指令性规范表现在父母、亲戚等重要他人在学生选择专业时,给予指令性建议,从而对学生造成高期望压力。访谈资料显示“父母高期望”“叔叔强烈期待”等均对学生的专业选择与认同产生影响。当师范生能将指令性规范内化为个人主观意愿时,则会接纳其师范专业身份,产生正向行为意向,促进专业身份认同,如学生F4表示“起初想转专业,父亲不理解,以后听取父亲建议学过一段时间,感觉挺不错且考研也会往本专业考虑”。相反,则会产生负向专业期望,如学生F26表示“父母从小就给我灌输当老师好的想法,小时候还是喜欢老师的,但后来他们说得越多,我反而就越不喜欢了,觉得很烦”。

其次,示范性规范表现为教师、家人、朋辈等重要他人的言行举止为个体提供重要行为参照,会改变个体的行为意向与情感态度。访谈显示,“教师的个人魅力”“家人的言传身教”“朋辈的榜样示范”等正向规范参照会促使师范生个体产生明确目标行为方向并坚定专业身份信念,进而促进专业身份认同,如学生F8表示“大一有着非常强烈的转专业意愿,后经过与莫老师的接触,看到她身上对学术的热爱以及对国家教育事业的责任感,由此非常感动并渐渐形成一种动力,让我觉得留在学前专业是一个正确的选择”。相反,“教师对学生不信任”“一线同学离职行为”等负面规范参照则会降低师范生专业身份认同。

最后,选择性规范体现在父母教育子女的过程中,能够在提供意见的同时也尊重孩子的选择,给予相对的自由与权利以培养孩子的独立性。访谈显示,学生在经过自身的独立思考与主观意愿选择专业后,在校期间更能呈现出积极的行为,再加上父母对自身专业的支持,更能促使师范生专业身份认同的提升。相反,当父母没有给予充分选择的自由,而是施加一种指令性规范,这反而会降低专业认同,如学生F14表示“大一班里有个同学,家里人强烈反对他待在本专业,后来这位同学就真的转走了”。

(三)学校环境因素:发展个体能力的专业培养环境

专业培养环境通过为学生提供专业需求的条件,成功地促使了学生整体产生集体感与团体意识,并形成了一种群体文化与群体共识。学生在此环境影响下,经过个体的不断内化,逐渐形成群体身份认知,进而影响个体对群体的知觉、行为和态度,也影响着学生个体的专业认同。在本研究中,师范生如果在专业培养环境的影响下个体能力得到提升与内化,那么自主学习意愿程度也会加强,进而促进师范生对专业身份与培养环境的认同度。因此,本研究将学校的学习条件、课程与教学、实习与实践归纳为专业培养环境,其通过促进个人能力提升影响师范生专业培养认同。

首先,良好的学习氛围、学习条件能促进自主学习意愿,进而影响师范生专业培养认同,如学生F25表示“我们班的学习氛围非常好,会让我有学下去的欲望”。反之,则影响专业培养认同,如学生F28表示“外文学院的电脑、耳机设备老旧,两个人挤在一张凳子共用一台电脑上口语听说课,坐都坐不稳更没有心思听课了,这是影响专业认同的”。

其次,课程与教学通过促进师范生认知能力的提高影响专业培养认同。一方面,课程作为师范生接触和形成专业认识的直接途径,其设置的合理性直接影响师范生的认知深度。访谈显示,部分专业课程设置存在缺乏导读与实用性课程,甚至出现“没上音乐基础课,就先上了钢琴课”(F20)等不合理的问题,这些问题均影响了师范生的专业认知。另一方面,教师的教学方式、态度等也会对学生产生深远影响。优秀的教师通常以丰厚的学术积累、积极的教学态度影响学生;相反,不负责任的教师教学上擅长走形式,态度上甚至带有偏见地对待学生。与此同时,在课堂教学方式上,教师若持续输出知识而忽略互动,则会引起学生“走马观花”“昏昏欲睡”的不适感,有效互动是关键。如学生F20表示“部分教师虽然课堂互动较多,但学生回答不上来”,这便进一步挫伤了学生互动的积极性,呈现出一种无效的互动感,反而降低了学生的专业认同感。

最后,实习与实践通过促进师范生实践能力的提高影响专业培养认同。一方面,从校外的实习与见习活动而言,良好的实践体验如“实习教师的用心指导”“学生的正向教学反馈”等均会增强师范生的专业情感与行为主动性。相反,如见习活动“基本是小学,缺乏中学的安排”“实习包含过多形式化教学管理事务工作”等均会影响师范生的专业情感。另一方面,对于校内的实践活动而言,学生没有得到指导却要求强制性参加的活动,又或者是非强制性但形同虚设的活动均会影响师范生专业培养认同,如学生F8表示“大二下学期才学教学设计,但这学期就必须参加师范生专业技能大赛,我们不知道怎么写教案,怎么讲得生动形象,而且最后的比赛也过于形式化,收获不算大”。

(四)社会环境因素:给予信息反馈的专业社会声誉

自我,居于个体有组织的经验和合理规划的中心,受到混乱无序的原始本能和不被规则约束的群体精神的威胁,这些威胁构成了“周围的环境”和“公共舆论”[19]。因此,自我处在社会当中,必然受到各种不被规则约束的群体精神的影响。在本研究中,专业社会声誉体现着专业的社会影响力与社会价值,其包括就业前景、社会舆论两个因素。良好的专业社会声誉会通过信息反馈潜移默化地影响师范生对专业的认知和情感,提升他们的学习体验,进而提升他们的学习效能感,影响着师范生专业身份认同与专业发展认同。

首先,就业前景呈现的就业现状信息潜移默化地影响师范生专业发展认同。访谈显示,当师范生通过互联网、专业毕业生、亲人朋友等渠道对所学专业的就业环境有了进一步了解,感受到当前的职场竞争、就业压力、工作强度、薪资待遇等现实就业状况时,若得到良好的信息反馈,则会强化他们的专业认同感,如学生F23表示“专业高就业率会带来正面反馈”;反之,则产生失望和厌倦情绪,影响专业发展,如学生F4表示“招聘少、薪资低”等信息容易引发焦虑。同时,正向就业政策也会潜移默化地激励师范生行动,促进专业期待和认同。

其次,社会舆论外显出的专业公众印象也会潜移默化地影响师范生专业认同。由于公众往往通过网络社交平台了解到专业的信息,且社交媒体传播的信息具有强大的感染性,因此,社会上会出现的一些专业的刻板印象会对师范生,尤其是还未入学或者刚入学的大一师范生专业身份认同造成影响。本研究将公众印象中传播的一些专业偏见和职业偏见归纳为社会舆论。其中,专业偏见包括舆论中出现的如“特教就是教智力障碍者”(F15)“学前教育就是幼师,没什么出息”(F5)等,职业偏见包括“小学教师低人一等,谁都可以教”(F8)等,这些社会舆论往往具有片面性与强大的信息感染性,均会潜移默化地对师范生产生影响。

五、研究建议

本研究根据认同的相关理论并结合师范生专业认同影响因素模型的分析,从学生自身、重要他人、学校培养和社会发展4个角度提出强化专业认同的建议。

(一)提升专业角色认知,弥合专业期望与现实鸿沟

专业认同是一个需要学生将先前经验、社会定位等因素与自身内部不断内化、不断协调、不断进行自我身份确认与建构的社会化过程。根据预期理论,人们在完成期望成功的任务时会感到有动力,他们重视其中带来的结果[20]。当学生自身需求与专业能够提供的条件相匹配时,就会激发专业期望,进而产生积极主动的学习效能感与专业情感态度。然而,师范生的专业期望往往受到职业前景等现实境遇的影响,对专业的选择产生怀疑,导致专业期望与现实差距的鸿沟,影响专业身份认同。因此,教师在教育过程中,应帮助师范生获得与社会相互平衡的经验,提升学生专业角色认知,适时调整学生专业期望,弥合期望与现实鸿沟,进而提升学生自身与专业的契合度,可选择以下两种路径进行。一是进行价值评判教育。教师可对师范生开展教育现状与教育价值评判活动,使师范生在面对外部因素影响时,能够适时调整专业期望并充分认识专业的教育价值。二是专业定向教育。教师可对师范生开展专业就业取向、专业就业岗位要求等方面的定向教育,使师范生适时调整专业期望并能够参照劳动力市场现实做出职业规划,提升自身定位与专业教师职业定位的契合度,强化专业身份认同。

(二)合理运用重要他人主观规范,唤醒专业主体自觉

社会学习理论认为,个体可以通过行为准则的言语指导进行学习,也可以通过观察特定榜样的行为及其结果进行模仿学习[21]。而重要他人是个体受到言语主观规范、个体进行行为模仿的主要对象,其言行举止无时无刻不在潜移默化地影响着个体的学习行为与自我认知。因此,在对学生进行教育的过程中,一方面,要减弱指令性规范,发挥选择性规范。家人、教师等重要他人在教育的过程中,主观规范既不能过于强势,也不能过于自由,而应当在尊重学生个人意愿的基础上,对学生的志愿选择、专业学习、职业规范给予合理性的指导建议。另一方面,要合理运用重要他人的示范性规范。在学校教育中,理论指导教师应充分发挥个人魅力,认真准备教学内容,采取多种多样的教学方式,强化师范生的教师信念。实习指导教师应当根据师范生的不同特征,给予合理性的实践指导,并以身示范为师范生提供正面参照,强化师范生的职业具身性体验。

(三)改善专业培养体系,构建区域协同培养实践场

合理的课程设置可以帮助学生循序渐进地掌握专业知识、提高专业能力;提升教师授课质量则可以进一步激发师范生的学习兴趣,提升学生自主学习意愿程度,进而影响师范生的专业培养认同。但现状显示,课程存在安排不合理、体系不系统、理论与实践脱节、内容狭隘等问题。因此,要提升师范生的专业认同水平,应改善专业培养体系。一是需优化课程设置,形成循序渐进、不同课程相互衔接的课程体系;二是巩固理论课程与实践的有效衔接,让师范生既能把理论内化吸收,又能进行教学情境假设操作;三是增强师资队伍建设,提高课程的整体教学质量。此外,实践环节是师范生将理论应用于职业问题的关键过程,对于提升技能至关重要。依据情境学习理论,“学习是情境性活动,是整体的、不可分的社会实践,是现实世界创造性社会实践活动中完整的一部分,是实践共同体中合法的边缘性参与”[22]。然而,就现状来看,“强制性”比赛、“走马观花式”见习、“去教育性”实习等仍是主要问题,既缺少教育实践活动的理论教育特征,又影响师范生的专业情感态度。因此,必须优化师范生的实践培养方案,构建区域协同培养实践场。一是建议科学规划实践时长与频次,实现四年一贯的实践教学设计,提高学习积极性;二是建立实习生导师制度,培养一支专业化的实践指导教师队伍,对师范生的实践活动进行有针对性的指导并产生榜样示范的作用;三是构建区域协同培养实践场,师范院校应协同区教育局、基础学校建立区域多层次的教育实践场域,促进师范生教学经验积累与环节适应能力,增进师范生专业认同。

(四)完善社会支持制度,融通师范生专业发展渠道

认知不协调理论认为,个体的认知结构由情感、态度与行为等诸多因素构成且需要维持处于协调与平衡状态[23]。当个体遭到他人规范、社会环境等因素影响时,可能导致个体认知处于冲突、矛盾或者对立等不协调状态,进而产生焦虑、紧张的情绪态度。对于师范生而言,社会层面的专业偏见和职业刻板印象易使其处于认知不平衡状态,影响其专业情感态度和价值认同。因此,大众传媒应客观呈现专业与职业的关系,发挥舆论导向作用,扭转公众对专业的偏见看法。同时,教育管理部门和学校应关注教师的情绪劳动特点,提高社会对教师职业的理解与尊重,为教师职业身份公共认同赋能。此外,师范生就业难、竞争大、薪资待遇低等就业前景容易使师范生产生焦虑情绪,影响专业发展认同。因此,为融通师范生专业发展渠道,一是建议教育管理部门积极应对社会人才需求变化,制定有针对性的就业政策,改善师范生就业状态;二是整体提升教师薪资待遇水平,优化教育资源配置,加大对教师专业发展的支持等。这些举措将为师范生创造更加有利的职业环境,促使师范生将职业前景与教育事业的发展联系起来,激励他们投身教育事业,并为教育事业的长远发展注入更多活力。

参考文献:

[1]教育部办公厅.教育部办公厅关于进一步做好“优师计划”师范生培养工作的通知[EB/OL].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-10/01/content_5715511.htm,2022-09.

[2]安芹,贾晓明.高校心理咨询员专业认同的初步研究[J].中国临床心理学杂志,2006(02):203-206.

[3]李媛媛.Z大学师范生专业认同及其影响因素研究[D].浙江师范大学,2020.

[4]甄莹,于海英,尚元东.教师资格证“国考”后小学教育专业师范生专业认同情况的实证调查研究[J].黑龙江高教研究,2021(06):88-94.

[5]叶润欣.教育技术学本科生专业认同现状及影响因素研究[D].南京邮电大学,2024.

[6]朱书强,刘明祥.普通高校教育技术学专业学生专业认同状况的实证研究——以M大学教育技术学专业学生为例[J].现代远距离教育,2018(02):35-44 .

[7]白静.小学教育专业男性师范生专业认同的研究[D].东北师范大学,2019.

[8]宋晓禹,麻敏洁,马雪,等.特殊教育专业本科生专业认同和学习投入的关系:一项追踪研究[J].心理研究,2024(03):261-268.

[9]陈向明.扎根理论的思路和方法[J].教育研究与实验,1999(04):58-63,73.

[10]孙晓娥.深度访谈研究方法的实证论析[J].西安交通大学学报(社会科学版),2012(03):101-106.

[11]〔美〕凯瑟琳·马歇尔,格雷琴·B.罗斯曼.设计质性研究——有效研究计划的全程指导[M].重庆:重庆大学出版社,2014:253-254.

[12]陈向明.扎根理论在中国教育研究中的运用探索[J].北京大学教育评论,2015(01):2-15,188.

[13]雷李念慈,常安,黄艺.男幼师入职初期职业角色建构受滞机制研究——基于NVivo的质性分析[J].学前教育研究,2023(09):51-64.

[14]后慧宏,陈志伟.西北地方高师院校小学教育专业本科生专业认同研究——基于院校转型视角[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2021(05):47-56.

[15]任国华.自我图式、他人评价与人格发展的关系[J].心理科学,2003(05):910-911.

[16][18]胡永青.基于计划行为理论的大学生创业倾向影响因素研究[J].教育发展研究,2014(09):77-82.

[17]李海垒,张文新.心理韧性研究综述[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2006(03):149-152.

[19]〔德〕爱利克·埃里克森.身份认同与人格发展[M].北京:世界图书出版有限公司北京分公司,2021:13-14.

[20]〔美〕菲利普·津巴多,罗伯特·约翰逊,薇薇安·麦卡恩.津巴多普通心理学(第8版)[M].北京:人民邮电出版社,2022:391.

[21]〔美〕菲利普·津巴多,迈克尔·利佩.态度改变与社会影响[M].北京:人民邮电出版社,2018:41.

[22]〔法〕J·莱夫,E·温格.情境学习:合法的边缘性参与[M].上海:华东师范大学出版社,2004:3.

[23]赵国庆,熊雅雯,王晓玲.思维发展型课堂的概念、要素与设计[J].中国电化教育,2018(07):7-15

(责任编辑:姜佳宏)

Research on the Influencing Factors of Normal Students Professional Identity Based on Grounded Theory

XU Lele , CHEN Lin

(Guangxi Normal University,Guilin, Guangxi 541006,China

)

Abstract:" The influencing factors of professional identity are the key issues that need to be paid attention to in the process of training normal students. This paper follows the grounded theory to code the interview materials in three levels, and discusses the influencing factors of normal students professional identity. The study found that the professional identity of normal students is influenced by the individuals internal psychology, the norms of important others, the professional training environment and the professional social reputation. Among them, self-schema affects the professional identity of normal students through behavioral intention, subjective norms imposed by important others, professional training environment to develop personal ability, and professional social reputation to give information feedback. Based on this, in order to strengthen the professional identity of normal students, we should enhance the cognition of professional roles; rational use of important others subjective norms; improve the professional training system and build a regional collaborative training practice field; improve the social support system and integrate the professional development channels of normal students.

Key words:" normal students; professional identity; influencing factors; model; self-schema