跨学科学习背景下小学语文与其他学科的关系属性

2025-01-26邱志凯

摘要《义务教育语文课程标准(2022年版)》首次将跨学科学习纳入学习任务群,旨在打破学科界限,培养学生的综合素养和创新能力。然而,在教学实践中,不少一线语文教师盲目地开展所谓的跨学科学习,致使学科间关系不清、关联不强,整个学习过程混乱无序,未能形成解决真实问题的合力,收效甚微。基于此,可以从三个方面厘清跨学科学习背景下小学语文与其他学科的关系属性,提升跨学科学习的效果:一是借力型关系,借靠旁科学习活动,解决语文学习问题;二是助力型关系,依托语文学习活动,解决旁科学习问题;三是协力型关系,协同多科学习活动,解决综合学习问题。

关"键"词小学语文;跨学科学习;借力型关系;助力型关系;协力型关系

引用格式邱志凯.跨学科学习背景下小学语文与其他学科的关系属性[J].教学与管理,2025(02):34-37.

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(下文称《2022版课标》)首次将跨学科学习纳入学习任务群,为小学语文教学带来了新的机遇与挑战。跨学科指的是超越某个单一学科边界而进行的涉及两个或更多学科的知识创造活动。跨学科学习是整合两种或两种以上学科的观念、方法与思维方式解决真实问题,产生跨学科理解的课程与学习取向[1]。由此,我们可以明确跨学科学习中的学科是以解决真实问题为目的而聚合形成关联的,而非毫无目的的捆绑。然而,在教学实践中,不少一线语文教师并未厘清跨学科学习背景下小学语文与其他学科的关系属性,盲目开展所谓的跨学科学习,致使学科间关系不清、关联不强,整个学习过程目的指向不明,学科关系混乱无序,未能形成解决真实问题的合力,收效甚微。可见,基于问题解决,厘清跨学科学习背景下小学语文与其他学科的关系属性,是开展跨学科学习的必要前提。基于此,我们可以从三个方面厘清跨学科学习背景下小学语文与其他学科的关系属性,提升跨学科学习的效果:一是借力型关系,借靠旁科学习活动,解决语文学习问题;二是助力型关系,依托语文学习活动,解决旁科学习问题;三是协力型关系,协同多科学习活动,解决综合学习问题。我们可以在明确三种关系属性的基础上,构建清晰有序的跨学科学习活动,促进跨学科学习背景下小学语文与其他学科的联动育人,提升学生的学习效果。

一、借力型关系:借靠旁科学习活动,解决语文学习问题

《2022版课标》在跨学科学习任务群中指出,要引导学生在语文实践活动中,联结课堂内外、学校内外,拓宽语文学习和运用领域[2]。跨学科学习的目的在于通过系列实践活动,拓宽学生语文学习视野,强化技能运用,最终服务于语文学习。学习任务群中各学科关系有明显的主次之分,语文学科处于主要地位,其他学科处于次要地位。基于此,我们可以明确跨学科学习背景下小学语文与其他学科的第一种关系属性——借力型关系。借力型关系是指在跨学科学习过程中,以服务语文学科学习为目的,借靠旁科学习活动,解决语文学习问题,提升学生语文学科素养。我们可以在跨学科学习活动开展之前,结合语文课标要求、语文教材内容和学生生活实际深入分析,明确语文学习中具有探究价值的、相对开放的真实问题,依据解决问题的知识能力需求,寻找需要借力的相关学科,按照问题解决的过程,架构学习活动,形成语文为主、旁科为辅的学习合力,实现学科联动育人。

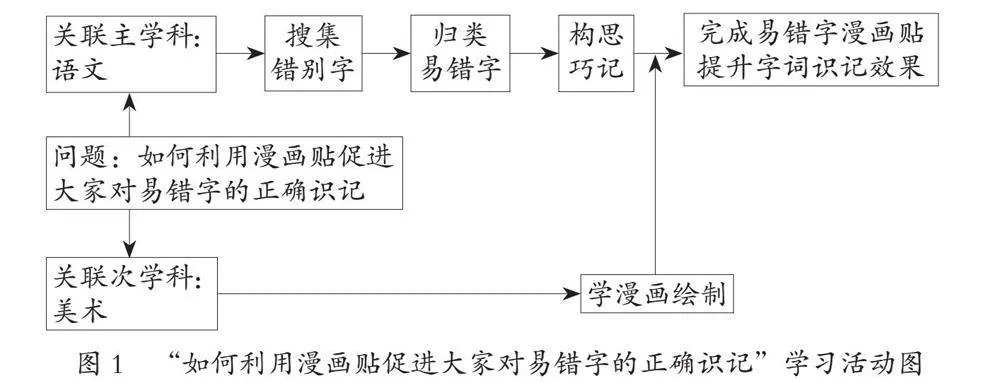

以二年级语文学习为例,教师发现学生在日常字词书写中会出现不同类型的错别字,虽反复提醒,但收效甚微。结合《2022版课标》“要引导学生尝试发现汉字的一些规律,初步学习分类整理课内外认识的字”[3]的要求,以及二年级学生对漫画绘制的兴趣,师生共同确立了需要跨学科探究的学习问题:如何利用漫画贴促进大家对易错字的正确识记,明确了相关的知识能力需求:对错别字类型的认知能力、归类整理易错字的能力、构图绘制和创意裁剪的能力,由此确定语文学习中需要借力美术学科,并按照问题解决的过程,架构起相应的学习活动(如图1)。

教师首先引导学生借助错字本,搜集自己日常书写中反复出现的错别字,建立个人错字库;接着,引导学生在班级交流错别字,并通过错误原因分析,发现主要有形近致错、音近致错、同音致错、增减笔画致错、部件错位致错五种致错类别,进而引导学生结合错误点,围绕汉字的音形义,发挥创意和想象,思考巧记方法;随后,教师引导学生学习漫画绘制的基本技巧:构图设计、人物造型、色彩搭配等。学生运用所学技巧,以易别字为主题,结合巧记方法,创作漫画,通过夸张、幽默的手法突出易错点,使漫画既具有趣味性又具有教育意义。完成漫画创作后,教师组织学生进行作品展示与分享。学生互相欣赏彼此的漫画作品,交流创作思路和巧记方法。同时,教师引导学生将优秀的漫画作品制作成“易错字漫画贴”,张贴在教室的学习角或个人的语文学习本上,方便随时查看与复习。

教师依据语文学科与其他学科的借力型关系,构建跨学科学习活动,促使语文与美术学科形成合力。学生在分析错别字类型、整理易错字和绘制漫画的过程中,发挥创意想象和审美能力,加深对汉字音形义的理解,不仅解决了语文学习中的实际问题,还提升了学生的综合素养,为学生的全面发展奠定了基础。

二、助力型关系,依托语文学习活动,解决旁科学习问题

《义务教育课程方案(2022年版)》(下文称《2022版课程方案》)在义务教育课程应遵守的基本原则中明确,要加强课程内容与学生经验、社会生活的联系,强化学科内知识整合,统筹设计综合课程和跨学科主题学习[4]。可见,跨学科学习并不局限于语文学科,而是贯穿于所有学科之中。以此类推,在关联语文学科的旁科跨学科学习中,旁科处于主要地位,语文学科处于次要地位,与语文学科相关的学习活动服务于旁科学习。基于此,我们可以明确跨学科学习背景下小学语文与其他学科的第二种关系属性——助力型关系。助力型关系是指在跨学科学习过程中,以服务旁科学习为目的,学生借助语文学科学习活动,解决旁科学习问题,提升旁科学科素养。我们可以在跨学科学习活动开展之前,结合旁科与语文的课标要求、教材内容和实际学情展开思考,找到旁科与语文学科知识能力的交叉点,设计具有现实意义、相对复杂的探究问题,依据解决问题的知识能力需求,明确语文学科为旁科学习助力的相关学习活动,由此架构跨学科学习活动,实现学科联动育人。

以小学科学统编教材三年级上册为例,教材第三课要求学生了解人体各个消化器官的功能和食物的消化过程,学生对科学知识的理解可以通过对科学原理的阐述得以显现和深化。分析小学语文统编教材三年级上册可知,第三单元以童话为主题架构单元学习内容,引导学生在多篇童话故事中感受童话丰富的想象,并在掌握童话基本特点后,试着自己编童话、写童话。通过分析科学和语文教材,教师找到科学与语文学科知识能力的交叉点,设计“怎样用童话故事让低年级学生明白人体消化食物的科学原理”的学习问题,并按照问题解决的过程,架构起相应的学习活动(如图2)。

教师首先引导学生围绕人体消化的学习主题,自由交流对消化过程的理解与假设,摸清学习起点;然后,结合学生的认知情况,有针对性地引导学生学习教材内容,了解相关的学科知识,并通过动画演示直观展现人体消化食物的过程;接着,组织学生以小组为单位解释人体消化的过程,在班级展示过程中,完成对人体消化过程的科学解释;最后,组织学生在小学语文统编教材三年级上册第三单元的学习中,引导他们了解童话具有将动植物拟人化、充满想象,以及揭示一定道理的特点,引导学生发挥想象力,将食物和人体器官拟人化,通过描写食物的奇妙旅行,揭示人体消化的科学原理。完成童话故事编写后,教师组织学生邀请低年级学生来听自己编写的童话故事,通过他们的反馈检验故事是否能够让他们明白人体消化食物的科学原理。

依据语文学科与其他学科的助力型关系,构建跨学科学习活动,可以促使语文与科学学科形成合力。学生在提出科学假设、积极学习科学知识、明晰科学原理的过程中,得到来自于语文学科的助力,通过编写科学童话故事的学习活动,用学生喜闻乐见的语言形式,进一步推动学生对科学原理的积极解释、创意阐述,助力学生在语言表达应用实践中,提升语言素养,进一步深化对科学原理的理解。

三、协力型关系:协同多科学习活动,解决综合学习问题

《2022版课程方案》强调,要加强课程综合,注重关联,要注重培养学生在真实情境中综合运用知识解决问题的能力,通过开展跨学科学习,强化课程协同育人功能[5]。可见,跨学科学习强调的是协同育人,当以解决实际问题为本位,而非拘泥于提升某一学科素养的学科本位。因此,跨学科学习除以单一学科学习为主、其他学科为辅的学习形式外,还应存在多学科共同发力、平等协作的学习形式。基于此,我们可以明确跨学科学习背景下小学语文与其他学科的第三种关系属性——协力型关系。协力型关系是指在跨学科学习过程中,跳离出服务于某一主要学科学习的定位束缚,而是以解决综合学习问题为目的,引导学生综合应用多门学科的知识技能,参与多个彼此关联、地位并重的学习活动,协同解决综合问题,实现综合素养的全面提升。我们可以在跨学科学习活动开展之前,结合多门学科的课标要求、教材内容和学生现实需求,找到语文学科与多门学科知识能力的联结点,设计具有实践价值、开放包容的综合性探究问题,依据解决问题的知识能力需求,创设出语文学科与多门学科协力解决问题的逻辑关联网,由此架构跨学科学习活动,形成语文与多门学科并重生效的学习合力,实现学科联动育人。

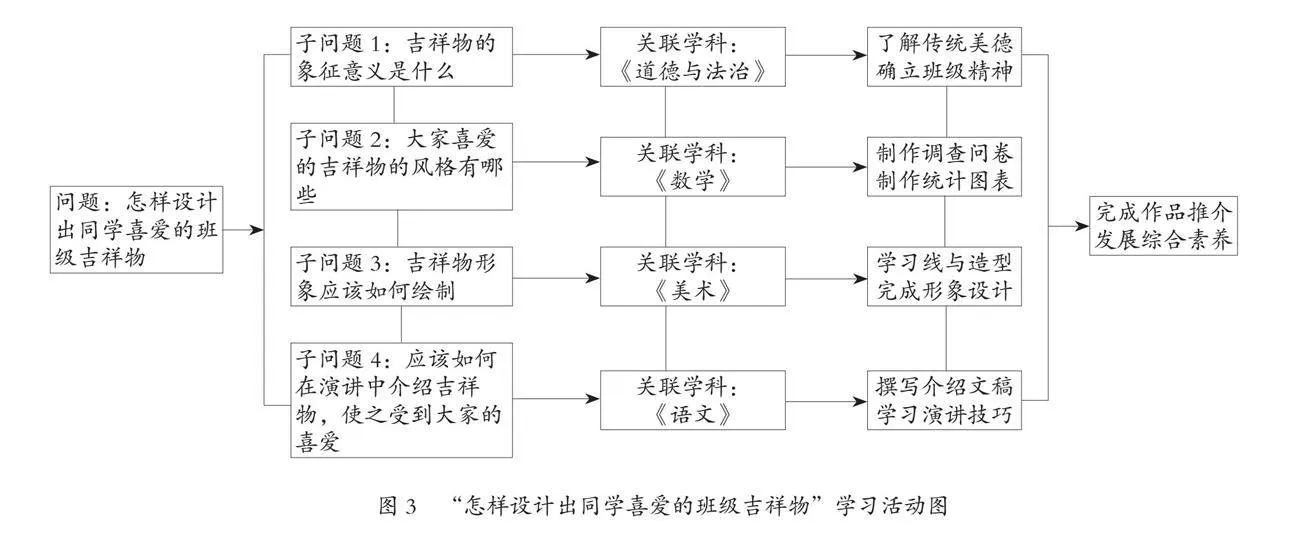

以六年级上学期学习为例,教师在设计跨学科学习活动前,综合分析了《道德与法治》《数学》《美术》《语文》等相关教材:《道德与法治》第十课“传统美德源远流长”旨在培养学生树立正确的价值取向;《数学》第七课“扇形统计图”意在引导学生了解和使用扇形图分析数据;《美术》第四课“线与造型”则着眼于培养学生利用不同线条的艺术表现力,尝试表现人物形象的能力;《语文》第二单元口语交际“演讲”重在引导学生学会优化演讲文稿,提升演讲表现力。通过分析多门学科教材,教师找到多门学科与语文学科知识能力的关联点,围绕即将举办的校园文化节,创设“怎样设计出同学喜爱的班级吉祥物”学习活动,并按照问题解决的过程,架构起相应的学习活动网络(如图3)。

首先,教师引导学生围绕即将到来的校园文化节,讨论“怎样设计出同学喜爱的班级吉祥物”由此派生出四个密切关联的子问题:“吉祥物的象征意义是什么”“大家喜爱的吉祥物形象风格有哪些”“吉祥物形象应该如何绘制”“应该如何在演讲中介绍吉祥物,使之受到大家的喜爱”。围绕子问题1,教师组织学生学习《道德与法治》第十课“传统美德源远流长”,了解中华传统美德包含注重明志、崇尚气节、讲究诚信、好学善学、立己达人、心系家国等内容,通过美德浸润,引导学生确立适切班级文化风貌的吉祥物内涵。围绕子问题2,教师组织学生交流吉祥物形象常见的几种风格:写实风、动漫风、中国风、科幻风等,通过学习《数学》第七课“扇形统计图”相关统计知识,引导学生面向学生群体发送调查问卷,并将调查数据用扇形图展现出来,明晰喜欢不同风格的学生人数占比,确定吉祥物的风格。围绕子问题3,教师组织学生学习《美术》第四课“线与造型”,引导学生通过欣赏教材插图,了解线条曲直、粗细等不同形态所传递的不同艺术表现效果,结合吉祥物的内涵、风格,用合适的线条完成吉祥物的造型设计并上色。围绕子问题4,教师引导学生在班级演讲中介绍各自设计的吉祥物并为其拉票,随后引导学生学习《语文》第二单元口语交际“演讲”,通过提出鲜明的观点、添加佐证的事例和讲述相关故事等方式提升稿件说服力,还可以采用恰当的语气、语调和姿态提升演讲的感染力,而后组织学生完成介绍吉祥物的演讲稿并小组试练。经过系列学习活动后,学生在班级展示吉祥物设计稿,公开演讲,票选出班级在校园文化节展示的班级吉祥物。

依据语文学科与其他学科的协力型关系,构建跨学科学习活动,促使语文与多门学科形成合力。学生在“怎样设计出同学喜爱的班级吉祥物学习活动中,充分发挥多学科优势,在探讨吉祥物象征意义时,通过道德与法治学科的学习,树立正确的价值取向,为吉祥物注入了深厚的文化内涵;在确定吉祥物风格时,运用数学学科的统计知识进行调查分析,以数据为依据做出科学决策;在绘制吉祥物形象时,借助美术学科的线条造型知识,展现学生独特的艺术创造力;在介绍吉祥物时,依托语文学科的演讲技巧,提升表达能力和感染力。多学科协同育人的跨学科学习形式,让学生在紧密关联学习活动网络中,跳脱出学科禁锢,不再局限于单一学科为主的学习方式、思维模式,综合运用多学科知识技能,解决生活中的实际问题,全面提升综合素养。

综上所述,在跨学科学习背景下,小学语文与其他学科呈现出借力型、助力型和协力型三种关系属性。明确这些关系属性,教师就能够构建更加清晰有序的跨学科学习活动,促进学科联动育人,提升学生的学习效果,为学生创造更加丰富、多元的学习体验,培养适应未来社会发展的创新型人才。

参考文献

[1]张华.论理解本位跨学科学习[J].基础教育课程,2018(22):7-13.

[2][3]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:34-35.

[4][5]中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:5.

[责任编辑:陈国庆]