大连市:“蓝色引擎”推动海洋经济“加速跑”

2025-01-19孙海东

大连,依海而生、因海而兴。海洋,是大连经济永恒的主题,更是加快推进新时代“两先区”高质量发展的重要抓手。

獐子岛海洋发展集团成功组建;占地15万平方米、投资9亿元的大连海洋经济产业园北区主体完成封顶;海洋经济占比突破16%……近年来,大连市立足资源禀赋、区位优势,把发展海洋经济摆在突出位置。前不久,《大连市国土空间总体规划(2021—2035年)》经国务院批复,确定了大连城市性质为“沿海重要的中心城市,现代海洋城市,国际性综合交通枢纽城市”。建设陆海统筹的现代海洋城市已成为新时期大连落实“海洋强国”战略、引领东北全面振兴和辽宁沿海经济带高质量发展的重要战略纲领,这必将激发蓝色经济释放澎湃动能,助力大连开启海洋经济高质量发展新征程。

海洋传统产业放大新优势

大连海洋产业门类齐全,在海洋经济五大类28个细分产业中拥有26个,在15个海洋主要产业中拥有13个,在许多传统产业上都具有优势。

数据显示,大连海洋工程装备产业有相关制造企业60余家,产业规模达500亿元。大连船舶重工、大连中远海运重工、大连中远川崎及大连船柴、大连船推、大连船阀等大型造修船及船舶配套企业生产的“大连造”海洋高端装备被世界各大洋和港口使用。

前不久,大连华锐船用曲轴有限公司研制的世界首支、全球最大甲醇双燃料动力集装箱船用曲轴成功下线。“这条曲轴是我国大型船用曲轴国产化的重要里程碑,彻底打破了国外长期垄断。”大连华锐船用曲轴有限公司相关负责人说。

在中国船舶大连造船码头,停靠着大连造船厂生产的能运载1.6万多个标准箱的“巨无霸”集装箱船。项目负责人介绍:“这艘船最大的特点就是绿色低碳,能够减少碳排放20%以上,减少100%的硫氧化物排放。更重要的是配套设备都是自主研发,而以前一些配套设备只能依赖进口。”

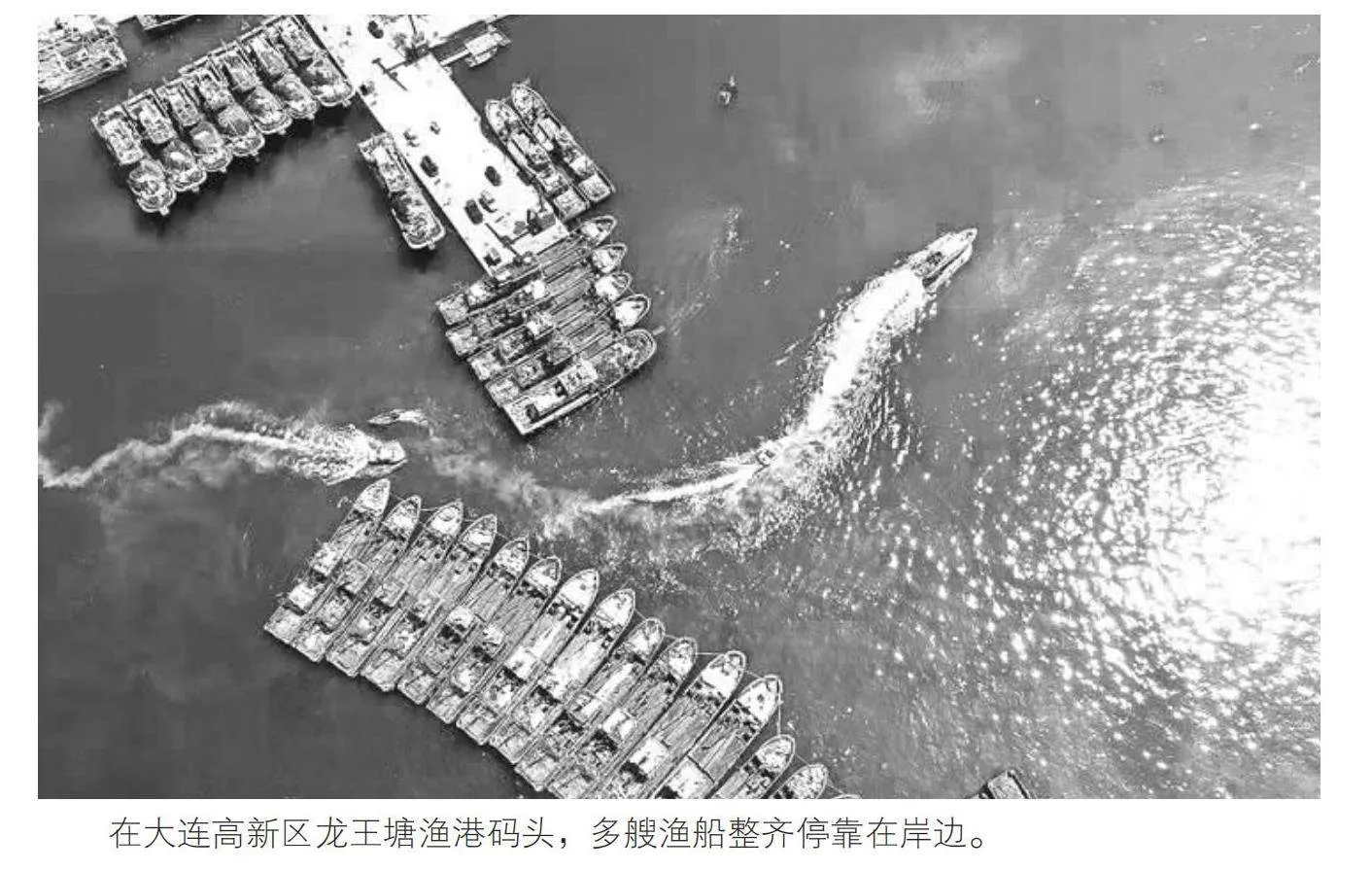

作为大连的传统产业和优势产业,海洋渔业是农业经济的支柱性产业。辽参、虾夷扇贝、海胆、裙带菜等产量均全国领先。大连大力发展深水网箱、养殖工船等深远海绿色智能化养殖,向深海、集约、高端转型,创建国家级海洋牧场示范区32处,辐射带动面积500万亩以上,数量和规模居全国首位。

“一道菜品从创意设计到研发测试、推向市场,口味要经过上百次调试、上千次品尝才能最终定型。”在大连瑞驰集团产品研发实验室,空气中飘荡着制作食物的香味,食品研发工程师们正在有条不紊地进行各种海鲜预制菜的研制。近年来,大连着力拓宽产业发展空间,积极出台支持海鲜预制菜产业高质量发展的若干措施,加快建设“中国海鲜预制菜之都”,“连味珍鲜”已经走向全国、走向世界。

大连的海洋传统产业正由资源密集型、劳动密集型向技术密集型、知识密集型转变,由低技术含量、低附加值向高技术含量、高附加值转变,由此推动海洋产业提质升级,进一步塑造海洋发展新优势。

海洋新兴产业抢占新赛道

蔚蓝大海,生机无限。近年来,依托科技创新,大连加快开辟新领域、新赛道,蹚出一条产业发展新路。

海洋生物制药是科技含量高、创新活动密集的领域,也是大连打造“蓝色增长极”的重要方向。

“海星药用成分在骨痂早生和加速骨折愈合方面有着显著功效。我们用海星配以传统伤科药物加工成的新型骨伤科中成药‘伤科接骨片’,已经入选国家中药保护品种,单品年销售额达3亿元。”大连美罗中药厂有限公司相关负责人介绍,公司还将研发海洋胃药等创新药,继续挖掘海星的药用价值。

大连医诺生物股份有限公司同样是海洋生物制药领域的创新者。在公司产品橱窗里,摆放着该企业依托从海洋生物中提取的不饱和脂肪酸、类胡萝卜素、海洋磷脂等原材料研发出的一批高价值海洋生物药物。截至目前,该企业已获得授权专利83项,包括国家发明专利61项、境外发明专利9项。

海洋经济向“新”而行。前不久,随着庄河海上风电项目最后一台风机顺利并网,辽宁省首个“平价”海上风电项目实现全容量并网发电。“安装25台8.0兆瓦风力发电机组,年上网电量达6.3亿千瓦时,可满足50万户家庭的基本用电需求。与同等规模的燃煤发电厂相比,每年可节约标煤约19.1万吨,减少污染物排放226万吨。”华能(庄河)风力发电有限责任公司相关负责人介绍。

未来,大连将继续以高质量发展为引领,加快建设现代海洋产业体系,增强海洋科技创新策源能力,持续深化海洋领域改革开放,不断完善促进海洋经济发展的体制机制,加快由“海洋大市”向“海洋强市”转变。