新质生产力、双循环联动与共同富裕

2025-01-03王江

[摘 要:文章以2012—2022年为考察区间,选取我国276个地级及以上城市面板数据,就新质生产力对共同富裕的影响效应与作用机制展开研究。基准回归结果发现,新质生产力可显著推动共同富裕;异质性分析显示,新质生产力对共同富裕的影响效应具有城市规模异质性和分时段异质性;中介效应检验表明,国内循环、国际循环以及双循环联动在新质生产力与共同富裕之间发挥中介效应;门槛效应结果证实,随着数字金融水平不断提升,新质生产力对共同富裕的影响效应持续扩大。研究结论有利于进一步发挥新质生产力“助推器”作用,为实现共同富裕目标提供有益借鉴。

关键词:共同富裕;新质生产力;双循环联动;数字金融;新发展格局

中图分类号:F124" " " " 文献标识码:A " " " 文章编号:1007-5097(2025)01-0010-11 ]

New Quality Productive Forces, Dual Circulation Linkage, and Common Prosperity

WANG Jiang1, 2

(1. School of Marxism, Jilin Agricultural University, Changchun 130118, China;

2. Ideological and Political Education Research Center, Northeast Normal University, Changchun 130024, China)

Abstract:The article takes the period from 2012 to 2022 as the evaluation interval, selects panel data from 276 cities at prefecture level and above of China, and conducts research on the impact and mechanism of new quality productive forces on common prosperity. According to the benchmark regression results, new quality productive forces may significantly promote common prosperity. The heterogeneity analysis indicates that the impact of new quality productive forces on common prosperity has heterogeneity in urban scale and time period. Mediating effect tests suggest that domestic circulation, international circulation, and dual circulation linkage play a mediating role between new quality productive forces and common prosperity. Based on the threshold effect results, it is verified that the impact of new quality productive forces on common prosperity continues to expand as the level of digital finance increases. The research conclusion is conducive to further playing a role as \"booster\" of new quality productive forces, and provides useful reference for achieving the goal of common prosperity.

Key words:common prosperity; new quality productive forces; dual circulation linkage; digital finance; new development pattern

一、引言及文献综述

当前,我国正处于以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期。扎实推进共同富裕面临着区域发展水平较低、收入与财富分配两极分化、基本公共服务均等化程度不高[1-2]等现实问题。如何塑造经济增长新优势,开辟实现共同富裕的崭新道路,成为稳步推进第二个百年奋斗目标过程中刻不容缓的重要任务。而新质生产力作为新发展阶段释放新动能的关键力量,能够持续释放我国经济增长潜力,以此壮大社会财富规模,为共同富裕提供内源动力。2024年政府工作报告强调,“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”。作为推进经济增长的强力“助推器”,新质生产力将为共同富裕注入不竭动力。具体来说,新质生产力发展能够发挥“新”“质”“生产力”驱动作用,借助技术创新成果和数字前沿技术,有效赋能社会全要素生产率显著提升,继而激发经济增长活力[3],从“富裕”和“共同”两方面助力共同富裕。同时,新质生产力发展能够挖掘和培育经济新增长点,畅通国内国际双循环堵点,强化双循环联动效力,在经济总量增长的前提下缩小居民收入差距,为共同富裕提供助益。那么,新质生产力是否能够影响共同富裕?双循环联动又在其中发挥何种作用?针对以上问题,本文基于2012—2022年我国276个地级及以上城市面板数据,深入探讨新质生产力与共同富裕之间的作用机制,以期为释放新质生产力“创富效应”和“共富效应”、助力实现共同富裕目标提供参考借鉴。

伴随新一轮科技革命与产业变革纵深发展,作为经济增长新引擎、新动能的新质生产力应运而生,并引发广泛热议。已有文献主要围绕新质生产力、共同富裕和双循环联动三者之间的关系展开研究。

就新质生产力与共同富裕的关系来看,相关学者基于新质生产力的价值立场展开讨论。韩喜平和马丽娟(2024)[4]认为,新质生产力与共同富裕具有相同价值逻辑,且实现共同富裕是新质生产力发展的目标所指;部分学者针对新质生产力的价值导向进行探索,认为新质生产力具有“以人为本”的特征,可凭借解放和发展生产力将更多成果惠及于民,实现共同富裕美好愿景[5-7];另有学者就新质生产力的经济价值进行阐释,指出新质生产力不仅可做大经济“蛋糕”,驱动社会财富增加和人民生活水平提升[8],还能够催生一批新业态、新模式,充分促进居民就业,提高其收入水平,赋能共同富裕[9];任保平(2024)[10]从数字经济角度指出,数字经济与新质生产力融合而诞生的数字新质生产力能够解决新型工业化过程中的收入分配问题,以此驱动全体人民共同富裕。

就双循环联动与共同富裕的关系来看,已有文献多集中于国内循环或国际循环对共同富裕的影响,为本研究提供了有价值的理论借鉴和逻辑起点。从国内循环角度来看,在我国成为世界第二大经济体、形成超大规模市场基础[11]的背景下,国内大循环能够实现“生产—分配—流通—消费”循环链条畅通,进而驱动收入差距缩小,助力共同富裕[12-13];从国际循环角度来看,世界百年未有之大变局下,一些西方国家采取贸易保护主义政策,构筑“小院高墙”,逆全球化趋势兴起[14],致使全球产业链中断受阻,而国际循环作为国内循环的补充与外延,能够借助吸收国际优势资源及先进技术,为国内经济发展注入活力,带动国内产业实现转型升级,赋能共同富裕[15]。

就新质生产力与双循环联动的关系来看,部分学者认为,新质生产力能够以国内统一大市场为基础条件,以国际市场为补充手段,有利于增强国内大循环内生动力、提升高水平开放程度,强化国内国际联动效应[16-17];令小雄等(2024)[18]立足社会主义市场经济的深化与优化角度,提出新质生产力可加速推进以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局形成。

总的来看,学界有关新质生产力、共同富裕和双循环联动的研究较为丰富,为本文探讨三者内在联系提供了一定的逻辑支撑,但相关研究尚有进一步的拓展空间。一方面,关于新质生产力的研究大多聚焦理论分析层面,而对于新质生产力的实证研究亟待深入讨论;另一方面,现有研究对于新质生产力测度方式的内容较少,在理论及操作层面未能提供明确统一的答案。鉴于此,本文尝试从以下三个方面拓展创新:①丰富指标构建。区别于常见的以劳动者、劳动对象和劳动资料作为新质生产力指标构建维度,本文从“新”“质”两个维度着手构建指标体系,该指标体系可更准确地反映新质生产力“新”“质”特性。②拓展研究视角。本文聚焦新质生产力的经济效应,探寻其对共同富裕的影响作用,以此丰富新质生产力经济效应的相关研究。与此同时,以双循环联动为切入点,进一步剖析并诠释新质生产力影响共同富裕的内在机理,试图更系统地揭示三者之间的深层逻辑脉络。③充实研究结论。本文构建门槛效应模型,在考察二者线性关系的基础上,有效识别数字金融发展不同阶段的新质生产力对共同富裕作用效果的差异性,在增强实证结果解释力的同时,对现有相关经验研究作出有益补充。

二、理论机制

(一)直接影响

马克思主义理论强调,生产力是推动社会经济发展最活跃、最积极的力量[19],其最终目的是推动社会所创造财富共同享有,实现全体人民财富自由与全面发展[20]。可见,马克思虽未直接提出“共同富裕”概念,但其理论深刻蕴含着这一思想。作为人类在生产过程中所运用的劳动力和生产资料的总和,生产力兼具社会性、历史性和时代性特征。随着时代不断发展,生产力也呈现由量变到质变的演进特征。而新质生产力则是传统生产力在长期发展过程中跃迁、攀升及质变的产物,亦是对传统生产力的超越,其能够在“新”“质”“生产力”三个层面,以“富裕”和“共同”为抓手,为共同富裕提供有效支撑。

第一,新质生产力具有“新”之特性,其关键在于创新,具体呈现为产业创新以及新型要素潜能挖掘。一方面,新质生产力具有前瞻性、变革性和高阶性,能够以科技创新带动产业创新,加快开辟产业发展新赛道、新领域,从而打造一批技术密集、前景广阔的战略性新兴产业及未来产业。在这一过程中,大量技术含量高、生产绩效优的企业得以涌入,促使各类优质生产要素向新兴产业汇聚,以此发挥对低效率、高污染企业的“挤出效应”,进而重塑供给侧产业结构,赋能整体经济效率提升,丰富物质财富“富裕”程度,为共同富裕提供坚实支持。另一方面,新质生产力发展有利于挖掘医疗、养老、教育等领域的数据要素价值,在改变既有公共服务供给模式的同时,促使各类公共服务资源跨地域流动,以此充分发挥数据要素“乘数效应”及“倍增效应”,驱动公共服务供给与居民需求精准对接,从而提升公共服务“共同”程度,兜住共同富裕底线。

第二,新质生产力具有“质”之特性,其特点在于质优,突出表现在全要素生产率显著提升和生产环节绿色高质量发展。现阶段,以要素投入数量为特征的传统经济增长模式难以为继,使得依托创新能力增强、驱动生产要素高效配置的发展路径变得尤为重要。全要素生产率大幅提升是新质生产力的核心标志,意味着经济发展不应盲目追求数量增长,而需重视生产效率和生产质量提升。新质生产力发展有利于驱动诸如人机交互、脑机接口、量子计算等多项关键核心技术跨越式发展,推动资源配置效率系统性改革,显著提高全要素生产率,以此释放经济增量效应和内生动力,做大“富裕”蛋糕,蹚出高质量的共同富裕发展之路。此外,新质生产力作为符合新发展理念的先进生产力质态,有利于摆脱传统经济发展方式,转向以环境保护、技术创新和人才培养为主轴的新竞争优势,强化对节能减排技术、清洁能源技术和生态保护技术等低碳绿色技术的重视程度。这能够切实提高绿色经济发展质量,驱动经济社会与自然协调发展,继而实现美丽生态“共同”享有,为共同富裕发展提供巨大空间。

第三,新质生产力具有“生产力”之特性,其不仅是一种物质生产力,同时也是一类精神生产力。在新质生产力的助力之下,各产业主体可灵活运用以机器深度学习、物联网、数智大模型预测为典型代表的前沿数字技术,对计划制定、原料采购、加工组装、质量控制等生产流程进行实时监测,从而有效提升生产连续性、生产效率及产品质量,为经济社会提供丰厚物质基础,切实做大“富裕”蛋糕,稳步推进共同富裕。不仅如此,共同富裕除涵括物质财富外,也包括实现全体人民精神富裕的含义。新质生产力发展得益于超级计算、云计算、边缘运算等数字信息关键核心技术快速发展,从而推动各地区加快建设智能文化体验馆、数字博物馆、网络图书馆等数字文化基础设施,促使文化产业应用场景不断扩展。这能够重塑文化产业发展模式,拓宽文化传播互动渠道,打造精神财富“共同”享有格局,为共同富裕提供持久动力。

综上所述,本文提出假设1。

H1:新质生产力能够有效推动共同富裕。

(二)间接影响

经济循环本质属于经济活动的动态特征,是基于经济分工与价值增值的商品在不同主体间循环流动的过程[21]。党的二十大报告指出,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,为新阶段推动高质量发展明晰了实践规划。从概念上来看,经济双循环是以马克思主义社会再生产理论为基础,顺应我国当前经济发展形势所提出的创新性理论,旨在实现国内国际两个市场之间各类要素、商品的高效循环和畅通运转。而新质生产力能够对现有生产力范式进行重塑变革,更好地实现生产要素创新性配置,以国内循环、国际循环、双循环联动三大维度为着力点,从“富裕”“共同”两个角度,为共同富裕发展培育持久动能。

首先,新质生产力有助于打通国内循环梗塞,为共同富裕提供坚实基础。其一,消费同时作为经济活动的起点与再生产的最终环节,对于经济增长具有激励作用[22]。新质生产力发展可有效赋能产业结构转型升级,驱动产业向高附加值、高技术含量方向持续演进,以此创造新产品、打造新需求并开拓新市场,充分发挥国内超大市场优势以挖掘消费潜力,打通国内循环堵点淤点。这有利于加快生产、分配、交换及消费各环节的循环效率,持续扩大社会再生产,进而增强对经济增长的带动效应,提高社会经济“富裕”程度,为共同富裕提供内生动能。其二,新质生产力发展有利于助推大数据、云计算和区块链技术纵深发展,进一步发挥平台经济优势,驱动商品高效流通与供需匹配,加快构建现代流通体系,进而畅通国内循环。在此情形下,直播电商村、专业淘宝村得以加速涌现,有利于带动乡村等落后地区特色农产品销售,在提高农民收入水平的同时,缩小城乡差距,从而打造财富“共同”分配格局,深度赋能共同富裕。

其次,新质生产力有益于助力国际循环,加速共同富裕进程。第一,现阶段,受产业基础能力薄弱、关键核心技术受限、产业链现代化水平较低等多重因素影响[23],我国整体分工地位依旧处于低端环节,亟须打破产业附加值低的困境。而新质生产力发展能够依托关键领域颠覆式技术创新,促使技术范式更迭、产业分工重组和商业模式变革,持续提高产业链供应链韧性与竞争力,使我国更好地融入全球化进程,赋能国际循环。这有利于助推我国全球价值链参与度和分工地位提升,争取更有利的国际市场环境、竞争优势和获利能力,切实提升总体经济“富裕”水平,为共同富裕提供重要驱动力。第二,新质生产力作为以生产要素创新性配置而催生的先进生产力质态,离不开各类新质生产要素的集聚涌入。在此情形下,发展新质生产力能够倒逼相关部门构建与之相适应的市场化、法治化、国际化营商环境,增强对外资企业的吸引力,加速更多全球优质生产要素流入国内,促进国际循环。这有助于充分发挥外资企业“外引内联”作用,创造更多高质量就业岗位,并以更高的工资水平吸纳国内高端劳动力,从整体上提升居民收入水平,从而提升社会财富“共同”享有程度,为共同富裕赋予积极影响。

最后,新质生产力能够提高双循环联动水平,促进共同富裕。一方面,新质生产力发展有利于借助大数据、人工智能、区块链等智能化技术,深度推进产业流程智能化和数实融合发展,赋能实体经济供给质量提升。这能够推动产业链有效运转,充分发挥国内国际两个市场联动效应[24],扩大社会“富裕”总规模,推动我国迈出共同富裕坚实步伐。另一方面,新质生产力发展以颠覆性创新技术为关键依托,有助于淘汰低效产能、植入新业态及新场景,继而深化供给侧结构性改革,提高供给体系对国内需求的适配性,进而加强国内国际双循环协调联动。在此过程中,供给端产业结构得以转型升级,能够推动劳动力市场供求结构持续优化,提升高技能新型劳动者在劳动力市场的需求占比,引致劳动收入份额在国民收入占比的相应提高[25],从而保证居民“共同”致富权利,为壮大共同富裕提供保障。

基于此,本文提出假设2。

H2:新质生产力能够通过推动国内循环、国际循环,提高双循环联动水平,间接助力共同富裕。

(三)非线性影响

作为兼具数字和金融双重属性的一种新型金融模式,数字金融以数字技术为牵引,通过加速金融主体之间信息互联互通,实现资金等优质要素向新质生产力领域高速集聚,带动社会财富“量”与“质”的双重提升,有效赋能共同富裕。然而,在不同数字金融水平下,新质生产力对共同富裕的影响效应可能存在非线性变化趋势。在数字金融发展初期,由于数字金融覆盖广度、使用深度呈现不足状态,金融市场存在信息不对称问题,致使部分中小微科创企业缺乏财务记录、信用记录和信用担保抵押物,难以达到金融机构贷款条件。在此情形下,相应金融产品及服务难以精准匹配至科创企业,为其提供关键技术研发资金,导致“科技—产业—金融”循环体系内生动力不足,造成新质生产力对共同富裕的促进作用发挥尚不够充分的问题。伴随数字金融持续发展,数字金融服务覆盖广度和可触达范围进一步扩大,金融产品和服务模式也日趋成熟,可促使资金精准汇聚战略性新兴产业及未来产业相关领域的中小微科创企业,为新质生产力发展提供充足生产要素支撑和产业支持,从而驱动新质生产力逐渐表现出对共同富裕的赋能作用。至数字金融发展日臻成熟,金融机构可依托各类数字技术构建科技型企业全周期金融支持体系,推动金融资源与科技需求实现有效对接,进而持续降低科技型企业创新风险,释放产业主体创新活力[26],有效增强新质生产力对共同富裕的促进作用。

基于上述分析,本文提出假设3。

H3:随着数字金融水平不断提高,新质生产力对共同富裕的影响作用将会随之增强。

三、样本说明、模型设定与变量选取

(一)样本说明

本文选取2012—2022年我国276个地级及以上城市面板数据进行研究。各变量使用的原始数据来源于历年《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》《中国社会统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国电子信息产业统计年鉴》以及EPS数据库、Wind数据库、各城市统计局公布的数据。对于缺失数据,采用移动平均法进行补齐。

(二)模型设定

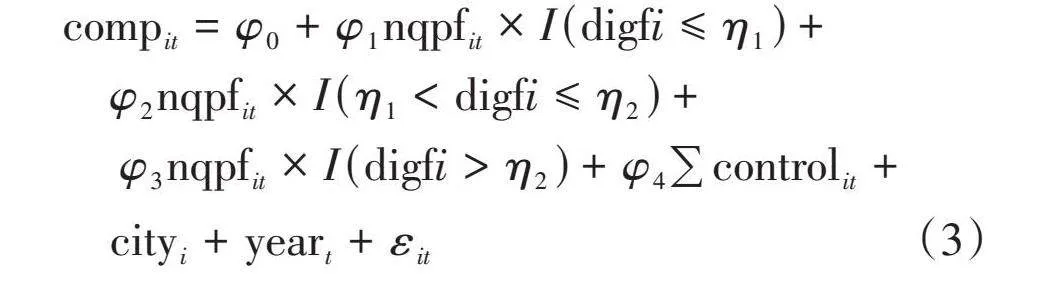

为尽可能识别新质生产力对共同富裕的影响效应,本文构造以下模型进行检验:

[compit=δ0+δ1nqpfit+δ2∑controlit+cityi+yeart+εit] (1)

式中:[δ0]为模型截距项,[δ1]、[δ2]为变量估计系数;[nqpfit]指代[i]城市[t]年份的核心解释变量新质生产力;[compit]为[i]城市[t]年份的被解释变量共同富裕;[controlit]表示[i]城市[t]年份的关联控制变量集合;[cityi]和[yeart]分别代表城市固定效应和年份固定效应;[εit]表示随机误差项。

(三)变量选取

1. 核心解释变量

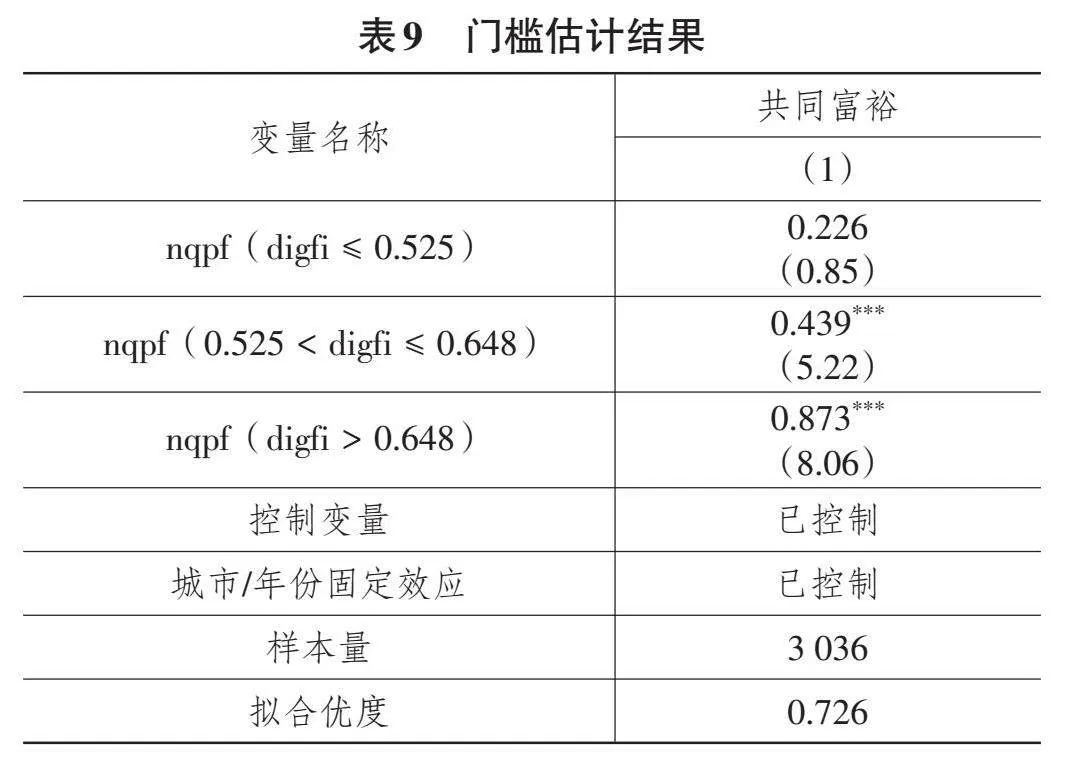

本文核心解释变量为新质生产力([nqpf])。新质生产力具有多维度、多层次内涵。其并非凭空出现,而是借助传统生产力在发展过程中的持续演进,实现“新”与“质”两方面的变革升级。一方面,新质生产力以科技创新为核心驱动力,能够打破传统产业生产模式,促进产业结构向技术含量高、发展前景好的新领域拓展;另一方面,新质生产力以新发展理念为主轴,强调生产过程与数据、知识、算法等新型生产要素高度融合,从而摆脱原本依靠大量资源投入的传统生产方式,在提高产量和质量的同时,减少废弃物、能源消耗与二氧化碳排放量,实现绿色发展的良性循环。由此,借鉴既有研究[27-29],构建新质生产力评价指标,并采用熵值法对新质生产力指数进行测度。具体评价指标见表1所列。

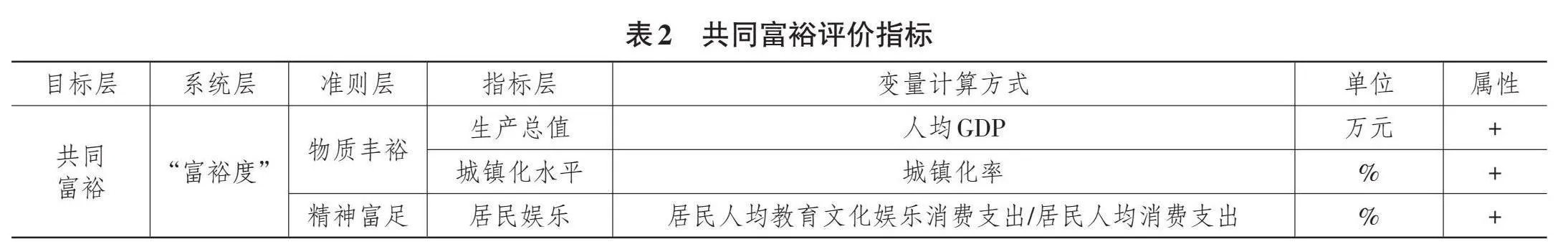

2. 被解释变量

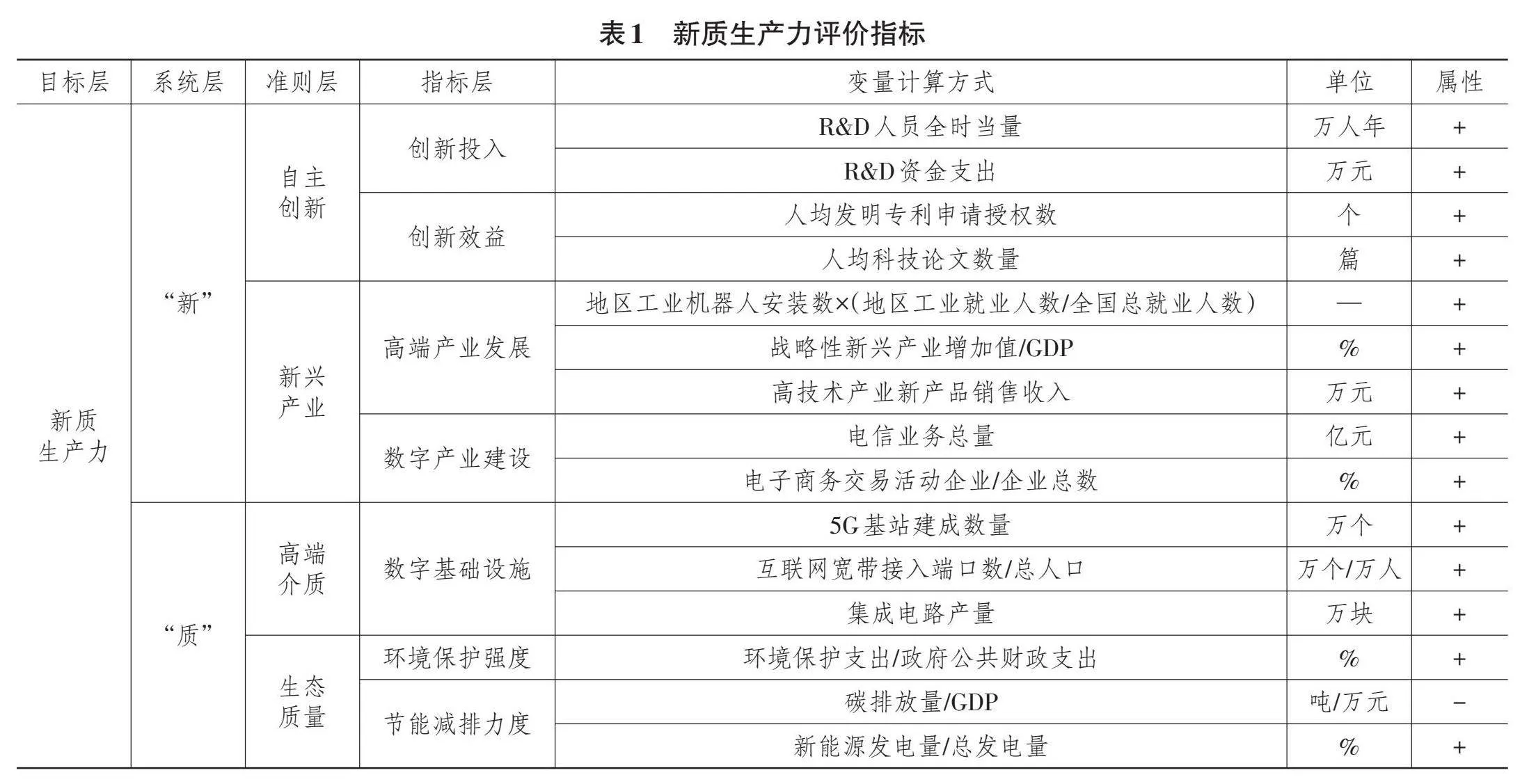

本文被解释变量为共同富裕([comp])。共同富裕作为发展与共享的统一,一方面涵盖物质与精神双重层面富裕,保障人民物质与精神财富极大丰富,另一方面包括满足社会弱势群体基本生活需求、促使城乡差距与区域差距缩小、推动绿色生态资源共同享有,从而实现发展成果惠及于民的目标。基于上述分析,参照已有研究的做法[30-32],将其划分为“富裕度”和“共同度”两大维度,构建共同富裕指标体系,并利用熵值法对各城市共同富裕指数进行测算。具体评价指标见表2所列。

3. 中介变量

本文中介变量为国内循环([eic])、国际循环([eec])与双循环联动([dcl])。双循环联动即在强调国内大循环的同时,更加注重国内国际双循环的联动效应。因此,参考顾晓燕和朱玮玮(2024)[33]的研究,构建双循环联动评价指标体系,具体见表3所列。先利用熵值法计算国内循环和国际循环发展水平。之后,进一步构建耦合度模型和耦合协调度模型,测度我国双循环联动水平。

4. 门槛变量

本文门槛变量为数字金融(digfi)。数字金融是指利用大数据、区块链、云计算等数字技术深度嵌入传统金融行业的新金融形态。考虑北京大学数字金融研究中心所编制的数字普惠金融指数具有成熟性、代表性及可靠性特点,借鉴郭峰等(2020)[34]的研究思路,利用北京大学数字金融研究中心和蚂蚁金服集团联合编制的数字普惠金融指数进行衡量。

5. 控制变量

为准确识别新质生产力与共同富裕的因果关系,保证估计结果的可靠性与准确性,本文在计量模型中引入以下控制变量:财政自给度([self]),选取一般公共预算收入与一般公共预算支出的比值进行测度;人力资本水平([edu]),以城市每十万人普通高等学校在校学生数进行表征;基础设施建设([inf]),以公路里程与地区面积的比值表示;人口自然增长率([gr]),借助人口出生率与人口死亡率的差值予以衡量;环境规制强度([er]),利用工业污染治理投资占工业增加值的比重进行计算。

四、实证结果

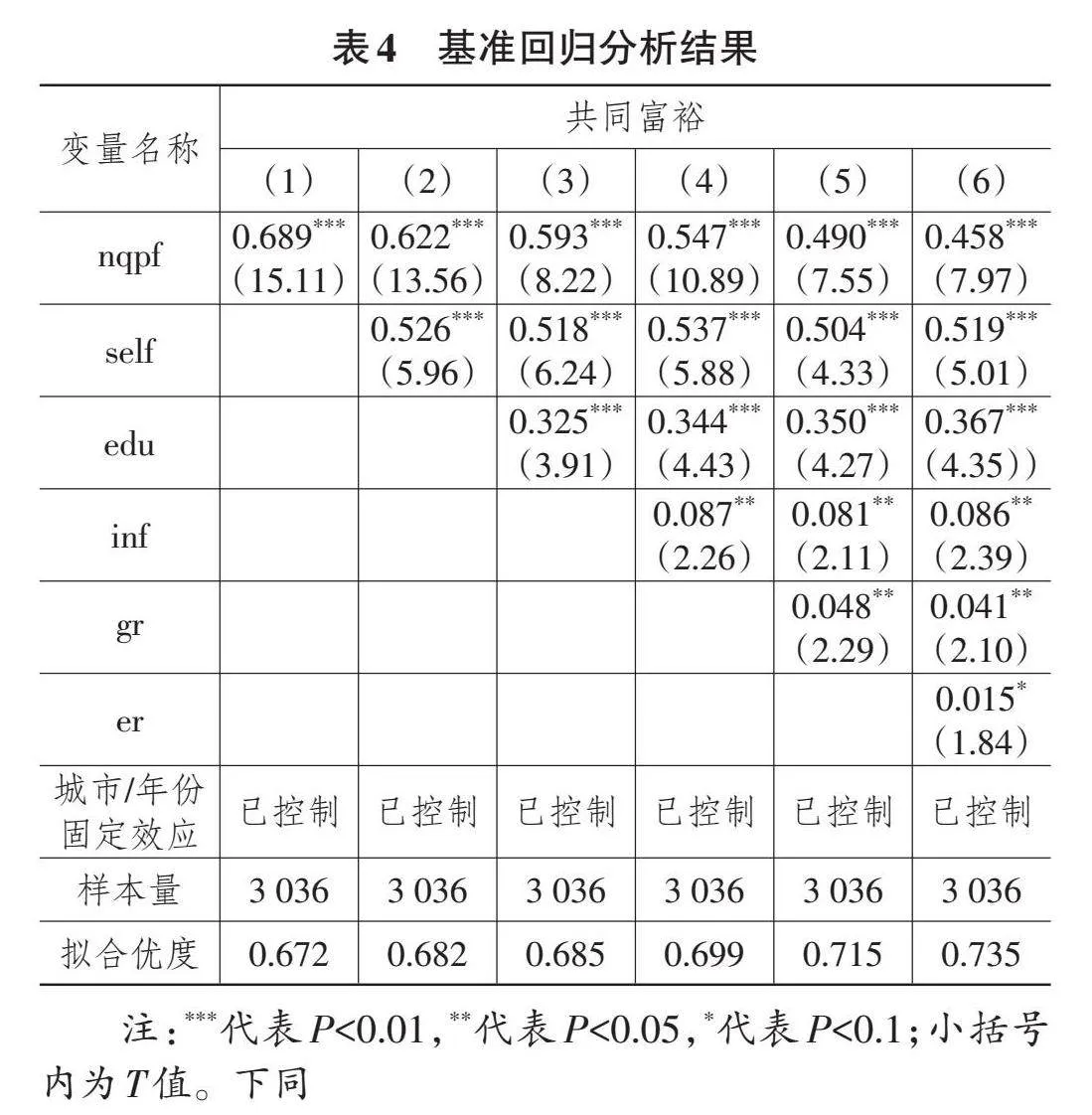

(一)基准回归检验

新质生产力对共同富裕作用的基准回归结果见表4所列。由列(1)可知,在尚未引入一系列控制变量之前,新质生产力的回归系数为0.689且通过1%显著性检验,初步表明新质生产力对共同富裕具有赋能作用。在列(2)—列(6)中逐渐加入相应控制变量后,结果显示,在拟合优度逐渐增大的同时,新质生产力的系数估计值仍在1%水平上显著为正。由此可见,新质生产力仍能够正向推动共同富裕,这一论点与H1相符。究其原因,一方面,新质生产力能够依托其融合开放特性,助推新型要素与传统要素整合重组,赋能全要素生产率提升,以此促进经济增长,做大“富裕”蛋糕,为共同富裕提供支撑;另一方面,新质生产力可借助基因编辑技术、生物酵素饲料、微生物组等前沿技术手段,实现农业领域革命性突破,从而为农民提供增收致富渠道,缩小城乡收入差距,实现发展成果“共同”享有,驱动共同富裕。

(二)异质性检验

1. 城市规模异质性

为了考察新质生产力的影响效应是否会因城市规模不同而存在异质性,借鉴毛毅坚(2024)[35]的做法,依照国务院《关于调整城市规模划分标准的通知》,将样本城市划分为中小规模城市(100万人及以下)和大规模城市(100万人以上),并分别代入式(1)中进行分样本回归,结果见表5列(1)、列(2)。分组对比发现,无论是大规模城市抑或中小规模城市的新质生产力均可对共同富裕产生有利影响。大规模城市新质生产力的系数估计值为0.768,远高于中小规模城市新质生产力的影响系数,且二者间组间系数差异也在1%水平上显著。另外,对比系数显著性来看,大规模城市通过1%显著性检验,但中小规模城市仅通过10%显著性检验。导致这一现象的原因可能是:大规模城市具有良好地理位置、产业基础和市场潜力,相较于中小规模城市比较优势突出,因而可充分释放“虹吸效应”,有效集聚人才、资金、技术等各类创新要素,以此带动多元研发主体实现资源共享与协同合作,打造高能级创新研发平台,更好发挥新质生产力对共同富裕的积极带动作用。

2. 分时段异质性

顺应数字化浪潮纵深演进,数字技术作为新质生产力的关键动能,能够通过区块链、大数据、云计算等加速发展,为培育新质生产力提供坚实支撑。2015年,国务院颁布《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,大力推动互联网基础设施建设和融合发展。由此不难推测,2015年之后,新质生产力对共同富裕的促进效应可能更强。为验证这一推断,以2015年为界线,将样本划分为2012—2015年(“互联网+”政策实施前)和2016—2022年(“互联网+”政策实施后)两个时段开展分样本检验,所得研究数据见表5列(3)—列(4)。结果表明,在2012—2015年期间,新质生产力的影响系数为正但不显著,证明该类样本中新质生产力对共同富裕的影响效应不甚突出;在2016—2022年期间,新质生产力的影响系数显著为正,表明新质生产力对共同富裕发挥了显著促进作用。与此同时,二者组间系数差异也证实系数间存在显著异质性。这可能是因为“互联网+”政策实施后,各城市现代信息网络中心、算力中心、大数据中心等新型基础设施更为完善,可加快激活数据要素与其他生产要素深度融合,实现劳动者、劳动对象和劳动资料能级跃升,从而为新质生产力提供必要的发展条件,驱动共同富裕向更高水平迈进。

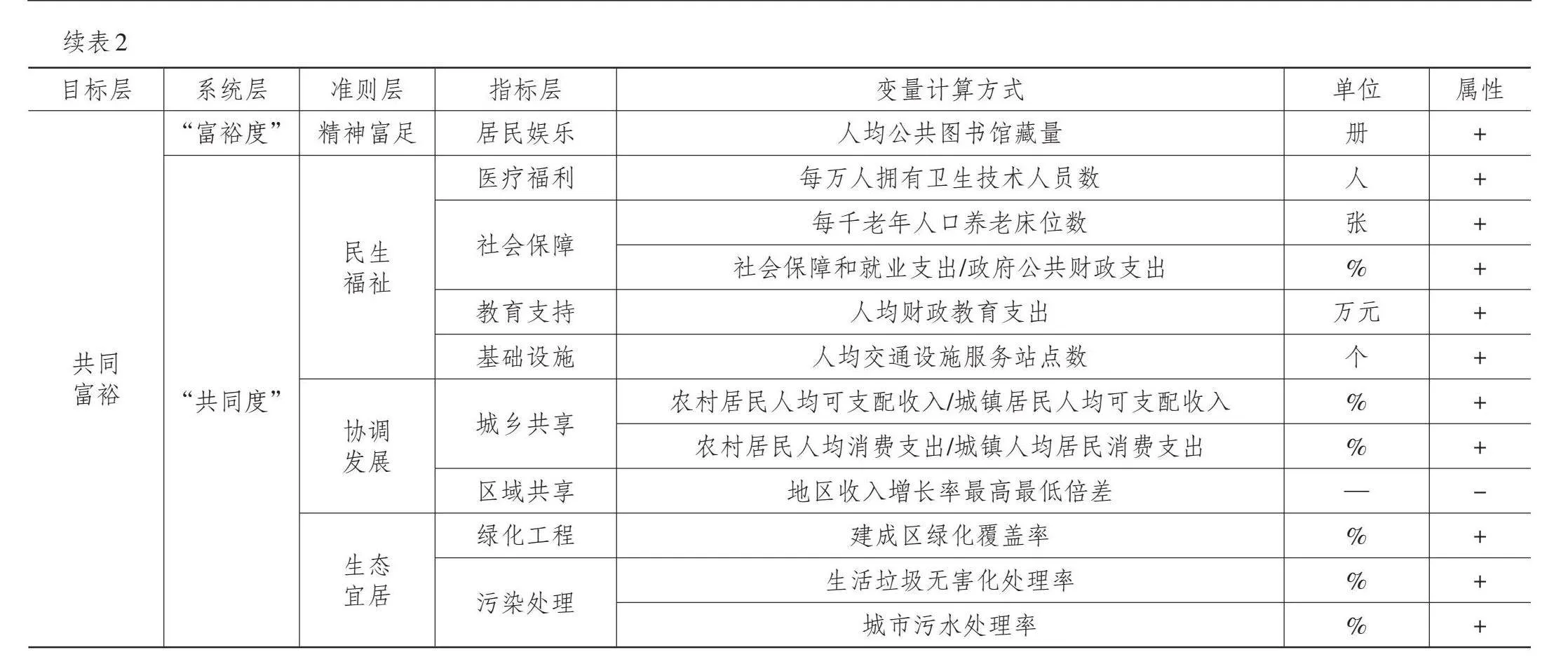

(三)内生性处理与稳健性检验

1. 工具变量法

从实证方法角度考量,双向固定效应模型一定程度上存在难以克服的内生性问题,使得新质生产力及共同富裕可能同时受到一系列不可观测的因素影响,致使新质生产力的系数估计值有偏。据此,本文采用工具变量法进行检验,参照黄群慧等(2019)[36]的做法,初步选择1984年每百人固定电话数量作为新质生产力的工具变量,再将其与上一年全国互联网用户数相乘,构造交乘项,以[tel]进行表征。一方面,新质生产力主要以大数据、人工智能、云计算等创新技术为关键依托,在发展过程中离不开基础设施建设,而固定电话作为过去居民进行信息沟通的传统通信工具,其拥有量可反映当时的基础设施建设程度,即固定电话普及率高的地区往往基础设施建设更为完善,故满足相关性条件;另一方面,历史上固定电话拥有量对当前共同富裕影响甚微,因而满足外生性。本文采用工具变量法进行两阶段最小二乘估计,工具变量回归结果见表6列(1)、列(2)。可以看出,表中数据均在1%水平上通过不可识别检验和弱工具变量检验。另外,在利用工具变量对内生性问题进行处理后,新质生产力的系数估计值仍通过1%显著性检验,再次验证前文结论。

2. 剔除发达城市

直辖市、省会城市和计划单列市在政策力度、资源禀赋、产业发展以及交通运输通达程度等方面领先于普通地级市,可能会对回归结果造成干扰。因此,本文将直辖市、省会城市和计划单列市剔除,仅保留地级市样本进行重新回归,以此消除特殊地位城市在共同富裕方面的部分优势影响,结果见表6列(3)。由表6数据可知,在剔除发达城市之后,新质生产力的影响系数与基准回归结果大致相同,进一步佐证了回归结果的稳健性。

3. 高维固定效应

考虑传统双向固定效应模型仍可能受到不可观测因素的干扰,为进一步探究前述估计结果的可靠性,本文选择高维固定效应模型,再次开展稳健性检验。具体而言,借鉴吕德胜等(2023)[37]的做法,加入省份与年份交互固定效应,以剔除省份宏观因素的冲击,回归结果见表6列(4)。从表中数据能够看出,新质生产力的回归系数在大小、方向及显著性方面未发生显著变化,未对上文研究结论造成实质性影响,表明本研究基准回归结果可靠稳健。

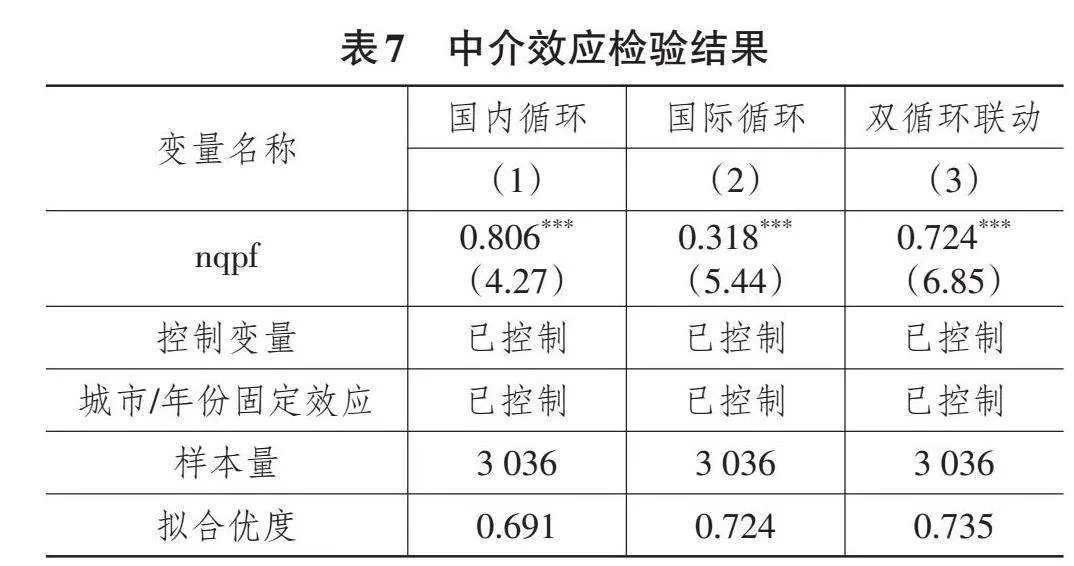

(四)中介效应检验

前文探究了新质生产力对共同富裕的影响效应,与之相关的另一个重要问题是,新质生产力是否能够通过国内循环、国际循环和双循环联动赋能共同富裕?本文借鉴江艇(2022)[38]在因果推断研究中对于中介效应模型的建议,验证新质生产力通过国内循环、国际循环和双循环联动对共同富裕的影响效应,设定模型如下:

[mitit=γ0+γ1nqpfit+γ2∑controlit+cityi+yeart+εit] (2)

式中,[mitit]表示[i]城市[t]年份的国内循环、国际循环和双循环联动,其他符号同前。

国内循环机制分析结果见表7列(1)。表中数据显示,新质生产力对国内循环的估计参数显著为正,且通过1%显著性检验,即新质生产力可对国内循环发挥促进作用。既有研究也指出,国内循环有助于培育新增长点,推动社会财富持续增长,为共同富裕提供长效支撑[39]。总体而言,新质生产力发展能够催生一系列新业态、新产品和新场景,为消费培育新增长点,以此充分发挥国内超大规模市场优势,盘活国内消费潜力,打通国内循环梗阻,在推动经济高质量发展的同时,为共同富裕注入动能。

国际循环机制分析结果见表7列(2)。观测表中数据可知,新质生产力对国际循环的影响系数为0.318,在1%水平上显著为正,意味着新质生产力有利于驱动国际循环。立足现有理论可知,国际循环有利于在生产端实现生产要素的跨国流动,在消费端带动经济产出增加[40],为共同富裕水平提升赋予强大动力。因此,新质生产力依托颠覆式技术创新驱动力量,可有效加快战略性新兴产业和未来产业发展,提升高端产品竞争力并强化产业供给质效,推进我国产业向全球价值链中高端攀升。这有助于扩大高水平对外开放,激发国际循环动力,从而扎实推动经济实现质的提升与量的增长,助力早日实现共同富裕。

双循环联动机制分析结果见表7列(3)。表中数据显示,新质生产力的回归系数在1%显著水平上为正,表明新质生产力能够显著促进双循环联动。同时已有文献也提及,双循环联动可发挥国内国际两个市场两种资源,切实赋能我国经济高质量发展,从而为共同富裕提供坚实物质保障[41]。总而言之,新质生产力有利于以科技创新赋能产业创新,在推动产业向高附加值环节延伸的同时,以生产流程智能化实现对产品生产、分配、交换及消费各环节的精准管理。这能够驱动供给侧结构性改革,持续推动产业链升级并向价值链高端跃升,有效提高双循环联动水平,进而增强整体经济竞争力,为共同富裕提供强力支撑。

综上所述,国内循环、国际循环和双循环联动是新质生产力推动共同富裕的重要传导路径,即新质生产力可借助国内循环、国际循环和双循环联动推进共同富裕,H2得证。

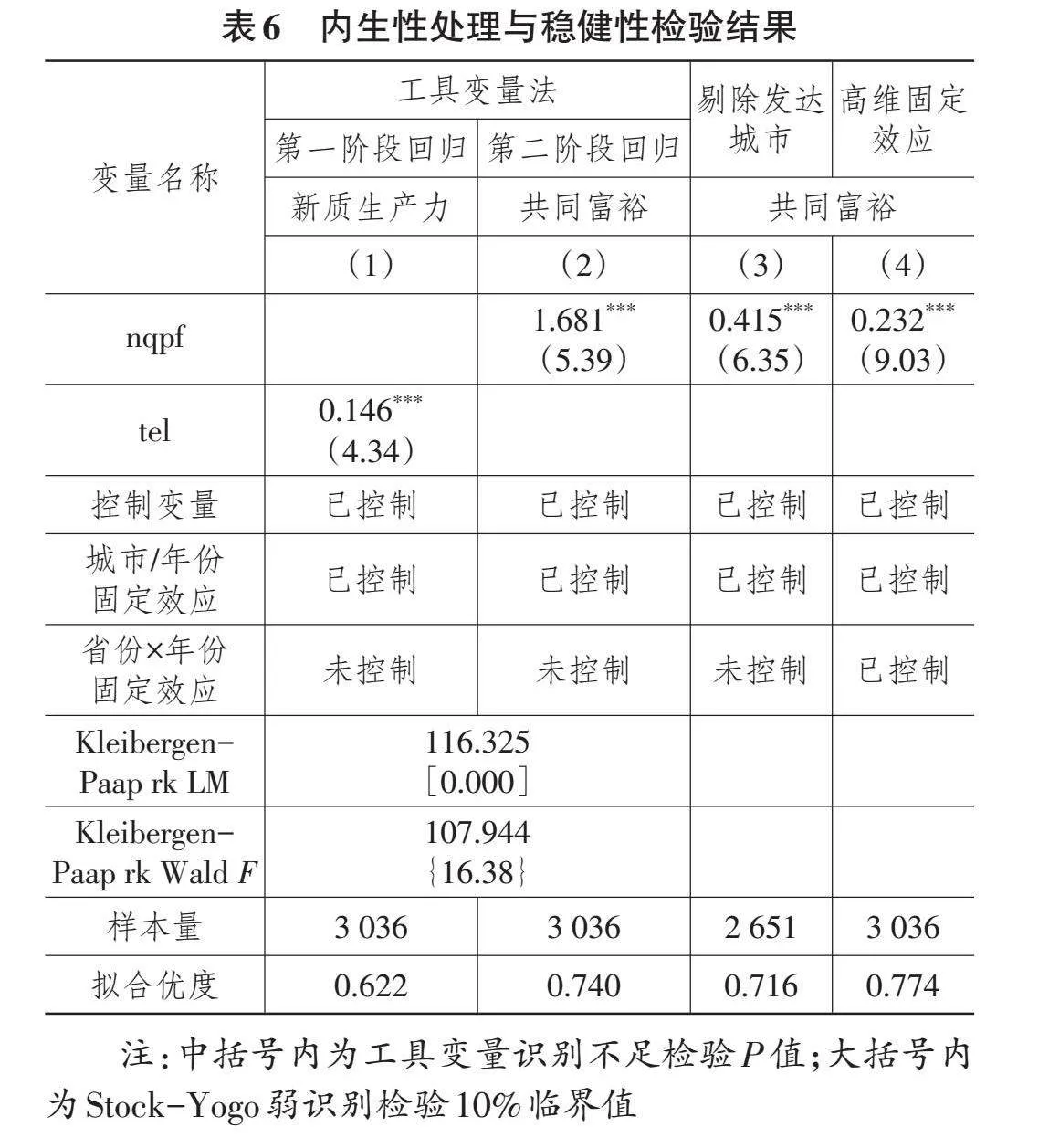

(五)门槛效应检验

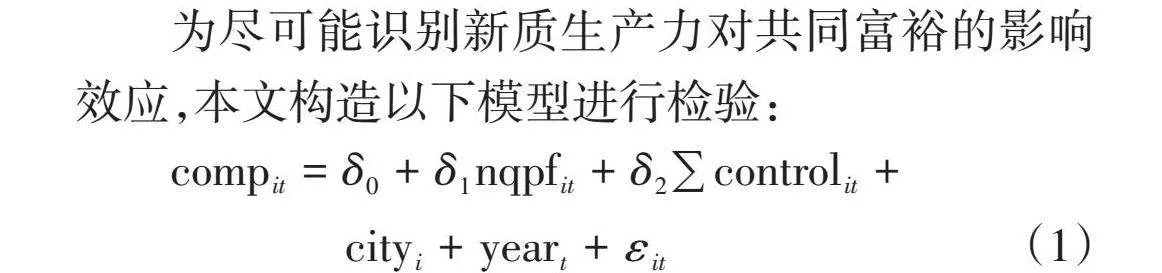

考虑新质生产力对共同富裕的影响较为复杂,可能在不同数字金融水平下呈现不同影响效应。基于此,参考Hansen(1999)[42]的做法,建立如下模型:

[compit=φ0+φ1nqpfit×I(digfi≤η1)+φ2nqpfit×I(η1lt;digfi≤η2)+ φ3nqpfit×I(digfigt;η2)+φ4∑controlit+cityi+yeart+εit] (3)

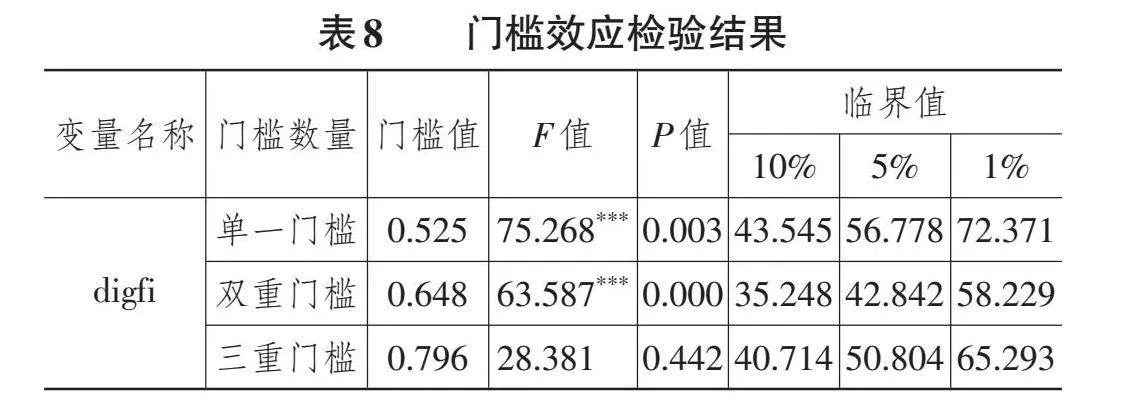

式中:[digfi]指代门槛变量数字金融;[η]为数字金融对应的门槛值;[I(·)]代表示性函数;其他符号同前。运用Boostrap法重复抽样400次开展门槛效应检验,具体结果见表8所列。观察表中数据可知,当以数字金融作为门槛变量时,单一门槛及双重门槛模型检验的F值均通过1%显著性检验,表明新质生产力在影响共同富裕的过程中存在双重门槛效应。

数字金融双重门槛效应下,新质生产力对共同富裕的门槛回归结果见表9所列。可以发现,当数字金融变量小于第一门槛值0.525时,新质生产力的估计参数为正且不显著;随着数字金融跨过第一门槛值0.525,新质生产力的估计参数为0.439且在1%水平上显著;当数字金融跨越双重门槛值0.648后,新质生产力的估计参数由0.439增至0.873,促进作用进一步增强。由此可知,伴随数字金融不断发展,新质生产力对共同富裕的影响效应呈现边际效益递增的非线性特征。综上,H3得证。

五、结论与建议

(一)结论

在数字化浪潮势不可当、科技革命与产业变革不断更迭的背景之下,深入探究新质生产力对共同富裕的赋能作用,对于缩小区域收入差距、稳步向第二个百年奋斗目标迈进具有重要现实意义。本文基于2012—2022年我国276个地级及以上城市面板数据,构建多种计量模型实证检验新质生产力对共同富裕的影响作用、异质性特征、渠道路径及非线性关系,主要结论如下:

第一,新质生产力对共同富裕具有促进作用。新质生产力作为一种符合新发展理念的先进生产力质态,能够摆脱传统经济增长方式,实现新旧动能转换、新旧结构转换及新旧模式转换,进而释放经济新活力,为共同富裕提质增效。

第二,城市规模和时间段差异使得新质生产力对共同富裕的促进作用存在差异。在2016—2022年期间的大规模城市中,新质生产力对共同富裕的促进作用更为突出。

第三,新质生产力在驱动共同富裕的过程中,存在国内循环、国际循环以及双循环联动的中介效应。在创新技术变革牵引下,新质生产力能够催生一批新产业、新模式和新产品,降低产业链、供应链资源配置成本和风险,精准促进国内国际两个市场资源有效配置,提升双循环联动水平,以此驱动社会财富增长,赋能共同富裕。

第四,数字金融在新质生产力对共同富裕的影响过程中存在双重门槛,即随着数字金融水平不断提升,新质生产力对共同富裕的影响呈现边际效应递增的趋势。在数字金融发展初期,由于信息不对称问题突出,中小微科创企业难以获取融资,致使资本生产要素供给端与需求端较难实现有效衔接,导致新质生产力对共同富裕的影响不显著。随着数字金融进一步发展,数字金融依托大数据、人工智能与区块链等数字技术对海量信息进行挖掘分析,可更精准地为战略性新兴产业、未来产业提供创新资源保障,使得新质生产力更好地推动共同富裕。至数字金融发展成熟期,金融行业得以朝更高效更智能方向发展,进一步提升融资效率和精确程度,为高端产业注入更多动能,从而使得新质生产力能够更加顺畅地赋能共同富裕。

(二)建议

首先,强化关键领域核心技术发展,加速发展新质生产力。各部门需打造科技创新共同体,加大数字技术创新力度,进而下好新质生产力“先手棋”,打好共同富裕“主动仗”。各部门应聚焦发展新质生产力的战略导向,构建以科研项目管理、研发资源共享、科技协同标准化为一体的科技资源共享网络,以此提升战略科技“硬实力”,释放新质生产力发展活力,深度赋能共同富裕。同时,各部门需加大量子计算、元宇宙、工业互联网等数字领域技术创新力度,切实强化数据要素储备、流通和高效配置,驱动数据要素与实体经济融合发展,为新质生产力提供培育土壤,推动共同富裕。

其次,深化体制机制改革,着力畅通国内国际双循环。上文研究表明,国内循环、国际循环和双循环联动是新质生产力赋能共同富裕的重要传导机制。就国内循环而言,各部门需全面落实“全国一张清单”管理模式,加快建设统一开放、竞争有序的全国大市场,破除制约生产要素和商品跨区域流动的障碍,打通国内循环的痛点堵点,加大双循环联动力度,有效推动经济实现质的提升与量的增长,助推共同富裕;就国际循环而言,在发展新质生产力的背景下,各部门应坚持进出口平衡、内外需协调的原则,稳步扩大制度型开放,在建设国际化一流营商环境的同时,着力深化外贸体制改革,以此加快外资引进和外贸出口,激发国际循环活力,提升双循环联动水平,为稳步推进共同富裕贡献力量。

最后,精准定制金融产品,切实保障数字金融服务质量。由于在不同阶段数字金融的影响下,新质生产力对共同富裕的影响效应呈现非线性作用。因此,各部门应发挥好金融杠杆作用,为新质生产力注入创新动能,助力共同富裕取得扎实进展。具体而言,各部门需发挥好金融作为国民经济“血脉”的作用,鼓励金融机构打造科创指数融资、知识产权质押担保融资、天使投资等多元化融资渠道和激励机制,撬动资金杠杆,加大对具备高科技含量的战略性新兴产业和未来产业的投入力度,以此畅通“金融—科技—产业”良性循环,有效释放新质生产力发展动能,为共同富裕提供坚实保障。

参考文献:

[1]李实.共同富裕的目标和实现路径选择[J].经济研究,2021,56(11):4-13.

[2]张来明,李建伟.促进共同富裕的内涵、战略目标与政策措施[J].改革,2021(9):16-33.

[3]张林.新质生产力与中国式现代化的动力[J].经济学家,2024(3):15-24.

[4]韩喜平,马丽娟.新质生产力的政治经济学逻辑[J].当代经济研究,2024(2):20-29.

[5]贾若祥,窦红涛.新质生产力:内涵特征、重大意义及发展重点[J].北京行政学院学报,2024(2):31-42.

[6]黄群慧,盛方富.新质生产力系统:要素特质、结构承载与功能取向[J].改革,2024(2):15-24.

[7]周文,李吉良.新质生产力与中国式现代化[J].社会科学辑刊,2024(2):114-124.

[8]胡洪彬.习近平总书记关于新质生产力重要论述的理论逻辑与实践进路[J].经济学家,2023(12):16-25.

[9]卢江,郭子昂,王煜萍.新质生产力发展水平、区域差异与提升路径[J].重庆大学学报(社会科学版),2024,30(3):1-17.

[10]任保平.以数字新质生产力的形成全方位推进新型工业化[J].人文杂志,2024(3):1-7.

[11]黄群慧.“双循环”新发展格局:深刻内涵、时代背景与形成建议[J].北京工业大学学报(社会科学版),2021,21(1):9-16.

[12]周密,刘晓璇.全国统一大市场促进双循环的逻辑框架与实现路径[J].经济纵横,2023(4):22-30.

[13]吴振磊,程旭翀.社会再生产四环节理论架构中的共同富裕:一般路径与中国实践[J].人文杂志,2023(10):119-128.

[14]杜子平,马思宇,王倩文,等.经济“双循环”背景下中国与国际产业相依结构研究[J].华东经济管理,2023,37(10):33-44.

[15]黄新华,韩笑.在高质量发展中促进共同富裕的实现路径研究[J].海南大学学报(人文社会科学版),2022,40(2):118-125.

[16]贾若祥,王继源,窦红涛.以新质生产力推动区域高质量发展[J].改革,2024(3):38-47.

[17]蒋永穆,乔张媛.新质生产力:符合新发展理念的先进生产力质态[J].东南学术,2024(2):52-63,246.

[18]令小雄,谢何源,妥亮,等.新质生产力的三重向度:时空向度、结构向度、科技向度[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(1):67-76.

[19]丁述磊,刘翠花,李建奇.数实融合的理论机制、模式选择与推进方略[J].改革,2024(1):51-68.

[20]姚肖雅.马克思主义分配公平视域下推进共同富裕路径探究[J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2023,16(1):41-46.

[21]黄群慧,倪红福.中国经济国内国际双循环的测度分析——兼论新发展格局的本质特征[J].管理世界,2021,37(12):40-58.

[22]陈姝兴,丁任重.消费潜力与宏观经济增长:基于社会再生产的理论和经验分析[J].政治经济学评论,2023,14(6):71-101.

[23]徐金海,夏杰长.全力提升产业链供应链现代化水平:基于全球价值链视角[J].中国社会科学院大学学报,2023,43(11):48-63,133-134.

[24]蔡晓月,韩雅馨.参与全球价值链对我国行业内收入差距的影响[J].上海大学学报(社会科学版),2023,40(2):71-86.

[25]沈坤荣,丁露.数字经济重塑经济循环模式:理论逻辑与推进路径[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2024(1):30-36,207-208.

[26]张珍花,杨朝晖.数字普惠金融对经济高质量增长影响研究——基于政府参与视角[J].华东经济管理,2022,36(4):71-78.

[27]王珏,王荣基.新质生产力:指标构建与时空演进[J].西安财经大学学报,2024,37(1):31-47.

[28]周文,许凌云.论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J].改革,2023(10):1-13.

[29]张伟,张东辉.中国创新要素配置的统计测度研究[J].经济体制改革,2021(6):26-33.

[30]欧阳金琼,靳佳珠.中国共同富裕的区域差异与结构分解[J].华东经济管理,2023,37(9):11-21.

[31]王青,刘思良,张恩,等.中国共同富裕水平的区域差异、分布动态演进及空间相关性[J].西安交通大学学报(社会科学版),2023,43(2):8-18.

[32]张晖,陈建行.统一大市场的共同富裕效应研究[J].现代经济探讨,2024(2):14-26.

[33]顾晓燕,朱玮玮.知识产权国内贸易对“双循环”有效联动的影响效应[J].经济问题,2024(3):8-15.

[34]郭峰,王靖一,王芳,等.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020,19(4):1401-1418.

[35]毛毅坚.知识产权治理与数字创新韧性:基于准自然实验的证据[J].云南财经大学学报,2024,40(3):97-110.

[36]黄群慧,余泳泽,张松林.互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J].中国工业经济,2019(8):5-23.

[37]吕德胜,王珏,唐青青.数字经济实现了绿色创新“增量提质”吗——基于异质环境关注视角[J].山西财经大学学报,2023,45(5):55-68.

[38]江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022(5):100-120.

[39]蒲清平,向往.新质生产力的内涵特征、内在逻辑和实现途径——推进中国式现代化的新动能[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(1):77-85.

[40]马光明,王立勇.“双循环”新格局下推进高水平开放研究[J].中国特色社会主义研究,2021(5):34-46.

[41]张晖.在高质量发展中促进共同富裕:演进逻辑、现实阻碍与实践进路[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2023,21(4):1-8.

[42]HANSEN B E.Threshold Effects in Non-dynamic Panels:Estimation,Testing,and Inference[J].Journal of Econometrics,1999,93(2):345-368.

[责任编辑:陈建华]