专利惩罚性赔偿数额的司法确定研究

2024-12-31管荣齐尹卓扬

摘 要:《中华人民共和国专利法》经过多次修改正式引入了惩罚性赔偿制度,为了促进该制度在专利侵权纠纷中的落地,应当明确赔偿数额的确定路径。惩罚性赔偿的基数有三种计算角度,其中专利权人实际损失要以专利产品边际利润为基础;侵权人所获利益应依据是否以侵权为业分类计算;合理许可使用费的评估需要法院发挥更大职权作用,且维权合理开支不应纳入基数。依托“要素累积法”,结合法律规范与审判经验制定得到主观和客观方面倍数计算指标权重表。赔偿基数的计算可以运用裁量性赔偿,避免滥用法定赔偿。

关键词:专利惩罚性赔偿;基数;倍数;法释〔2021〕4号;法定赔偿

一、问题的提出

2021年3月3日,《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(法释〔2021〕4号)正式发布,新增惩罚性赔偿制度的《中华人民共和国专利法》(下文简称《专利法》)于2021年6月1日起施行。惩罚性赔偿制度成为保护知识产权的一大利器,惩罚性赔偿数额的高低决定了专利权人损失能否得到充分补偿,恶意侵权行为是否得到有效的惩罚和威慑。然而,该制度在司法实践中发挥的作用较小,大量案例依然停留在法定赔偿和酌定赔偿的解决办法之中。可见,明确专利惩罚性赔偿制度的数额计算问题已迫在眉睫。

根据《专利法》第七十一条的规定,赔偿数额基数的计算共有三种方法,一是权利人所受损失,二是侵权人所获利益,三是合理的专利许可使用费的倍数。以上三种方法属于递进关系,只有在前一种方法无法计算赔偿数额时才能适用下一种方法。对于故意侵权且情节严重的,应当在此基础上乘以一到五倍的系数作为最终惩罚性赔偿的数额。如果前面三种方式均难以确定数额,法院则可以适用三万元以上五百万元以下的法定赔偿。在专利侵权纠纷中,上述三种基数确定方法存在举证困难、难以查明等适用障碍,并且这一条文高度抽象,缺乏配套的实施细则[1],导致大部分案件落入法定赔偿的范围,过于倚重法院的自由裁量权,难以发挥出惩罚性赔偿制度的作用。因此,厘清上述规则确定赔偿数额的操作方法和适用范围变得必要而紧迫。

二、基数的确定

(一)专利权人实际损失

将专利权人的实际损失作为侵权赔偿数额,源自《与贸易有关的知识产权协定》(以下简称《TRIPS协定》)第45条的规定①以及侵权责任法的填平原则。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(下文简称《专利纠纷若干规定》)第十四条规定,专利产品销售量减少总数与每件产品的合理利润相乘即为权利人的实际损失,当无法确定销量减少数目时,可将其替换为侵权产品销售总数②。在司法实践中,运用该计算模式需要权利人证明侵权行为与销量下降之间存在因果关系,而权利人往往举证困难,因此法院根据实际损失判定赔偿数额的案例很少。同时,该规定的第二种计算方法直接将侵权产品销售总数等同为专利产品降低的销售量是不合理的。侵权产品销量受到多种因素影响,比如侵权人生产和销售的规模、投入广告的营销效果、非专利技术对消费者选择的影响,并且侵权产品往往价格更低更易销售,如果专利权人无法实施专利或未达到侵权人的经营规模都可能导致侵权产品销量远高于专利产品因侵权而减少的销量[2]。这种替代计算方式不够严谨,并使专利权人举证责任过轻,与第一种计算方式有所矛盾。

为了解决因果关系的证明问题,可以适当借鉴美国判例法中的经验。美国第六巡回法院在Panduit Corp.v.Stahlin Bros.Fiber Works,Inc.案中确立了四要素法③,即专利权人需证明专利产品有市场需求、专利权人的制造与销售能力可以满足市场需求、不存在可替代的非侵权专利产品、在未被侵权时专利权人可获得的利润额。总的来说,该证明标准还是比较严苛的,在市场竞争充分发达的今天,很少有产品能做到无可替代的程度,因此之后对四要素法进行了宽松解释,演变出市场份额理论④。如果市场中存在可替代的非侵权专利产品,只要专利权人能证明其他三个要素,以及在一定的市场份额内不存在替代品,则可根据该市场份额内因侵权减少的销售量计算利润损失。日本司法实践中,往往采取“边际利润”来计算因侵权产生的利润流失,边际利润为销售收入和变动成本之差,指每多销售一单位产品所增加的利润。固定成本是为了生产经营而投入的设备、人事管理等方面的费用,与业务量变化无关。而变动成本随产量变化,诸如工人工资、购入原材料、水电费用等,这类成本一般在进行生产才需支付,如果因侵权而导致销量减少则该部分成本也将相应降低。而固定成本作为一开始就投入的资金,由于侵权行为而难以得到相应的回报,应当算进专利权人的损失当中,因此专利权人因销量减少所受损失=减少的销售量×(专利产品单价-变动成本)。

综上所述,根据权利人实际损失计算赔偿数额基数的公式为:实际损失=可以证明的专利产品销售减量×专利产品边际利润,或是(侵权产品销售量-侵权人独立贡献的销售量)×专利产品边际利润。

(二)侵权人所获利益

侵权人所获利益由于缺乏法律依据属于不当得利,但侵权损害赔偿的目的在于填平权利人损害,使权利恢复到之前的状态,因此侵权获利不等同于权利人实际损失,只是推定实际损失的一种替代方法。以侵权获利计算损害赔偿数额极大地减轻了专利权人的举证责任,只需证明侵权人的销售数量等情况,且由于举证妨碍规则,举证难度进一步下降,这种计算方式在目前的司法实践中应用率也最高。

目前,类似电子产品等高科技产品都有专利复合的特点,一件产品上往往会出现多个专利,这时该产品的销售利润就不能归功于某一个专利。同时,也有一些产品上的非专利特征对于消费者的选择起到了重要的作用,这部分因素产生的利润也应当在计算侵权获利时予以扣除。针对该情况,美国法院提出了“技术分摊原则”,即专利因素对产品整体市场价值的贡献率是确定赔偿数额的重要考量因素[3],这一规则也在日本、德国的司法实践中普遍适用。我国《专利法》中还没有这方面的规定,但在2009年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号)中首次对该规则予以了确认⑤,并且在司法实践中也有所应用。深圳光峰科技股份有限公司与创造者社区(广州)有限公司侵害发明专利权纠纷一案⑥中,法院认为要从三方面考察涉案专利对产品利润的贡献率,一是专利的价值,二是侵权产品价值,三是依托涉案专利生产的零件对产品利润率的贡献度。最终,法院以专利在产品卖点中的占比为依据计算利润贡献度,发现在多款产品平均十项左右的销售卖点中,有三项涉及系争专利,判定专利贡献利润占侵权产品销售利润的三分之一。此外,在日本制铁株式会社与吐巴塞克斯不锈钢管公司侵害发明专利权纠纷案⑦中,法院认为涉案专利与另一关联案件中的专利对被控侵权产品销售利润的贡献率为100%,为避免重复计算,将侵权获利在该案及关联案件中进行平均分配,各主张50%。可见,技术分摊原则在合理确定侵权获利数额上确有必要,随着司法实践应用的增多,应当考虑在立法层面上对该规则予以明确规定。

《专利纠纷若干规定》第十四条第二款规定了侵权人所获利润的具体计算公式⑧,按照营业利润计算是因为销售费用、管理费用和财务费用(简称三费)属于侵权人的实际支出,同时在企业支出中占比不小,因此在核算侵权获利时应当减去。而完全以侵权为业的情况下,被告公司的财务记录往往不够规范,同时为了加大对侵害知识产权的惩罚力度,就按照销售利润来计算赔偿额。在非以侵权为业的情况下,法官指出营业利润可以简化为销售收入减去增值税税金、销售成本以及三费的余额,或者在单一类别产品的销售收入、营业利润率确定时,营业利润可直接用销售收入乘以营业利润率来确定⑨。而财务报表中没有专门的“销售利润”科目,司法实践中销售利润与毛利润通常不进行区分⑩。

综上所述,计算侵权获利的公式有两种情况:当侵权人不以侵权为业时,侵权获利=侵权产品销售总额×营业利润率×专利的贡献率=[销售收入-销售成本-增值税税金-(销售费用+管理费用+财务费用)]×专利的贡献率;当侵权人以侵权为业时,侵权获利=(销售收入-直接成本)×专利的贡献率=侵权产品销售总额×毛利率×专利贡献率,其中毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%。

(三)许可使用费倍数

法院可以参照专利许可使用费的倍数确定赔偿数额,而确定合理专利许可使用费有以下几个前提条件11,包括应当签订有效的许可合同并有证据表明合同已实际履行;许可合同应当备案;许可人与被许可人之间是否存在特殊商业关系或利害关系;许可使用的权项、方式、范围、期限等与被诉侵权行为高度相关;许可费是否受到破产、并购、诉讼等外在因素影响。一直以来,学界对于专利许可使用费倍数是否能作为惩罚性赔偿的基数存在广泛争议。在我国的知识产权惩罚性赔偿制度下,基数的计算核心应当是权利人的实际损失,当实际损失难以得出时,即可推定专利许可使用费的倍数等同于损失数额。在实践中,为了给被许可人留出创造利润的空间,专利许可使用费往往低于专利转化的合理收益。因此,许可使用费倍数只是为了尽可能贴近权利人实际损失而设定的计算方式,并不具有惩罚的功能,这一点在欧普照明股份有限公司与广州市华升塑料制品有限公司侵害商标权纠纷一案12中得到印证。

关于合理许可使用费的具体计算方法,可以借鉴美国的有关经验。首先,可以利用既定许可费进行计算[4],即当事人协商确定且已经支付的、具有参考意义的许可费,这一方法与我国的许可合同计算方式很相似。其次,还可以按照行业惯例的许可使用费作为标准,但我国不同地区经济发展水平参差不齐,如果在全国范围内参照统一标准可能导致赔偿数额的计算不够精准合宜。最后是虚拟谈判法,即假设当事人在侵权刚发生时进行谈判所确定的许可使用费数额即为合理的许可使用费[5]81。此外,我国司法实践中很多原告都会提交许可合同作为证据,但法院极少会采纳13,主要是原告很难提供有力、完整的证据链条,举证压力较大,且我国缺乏许可使用费的参照体系,导致以合理许可使用费倍数计算基数的规定形同虚设。建议法院充分发挥职权作用,与第三方资产评估机构合作,保证权利人主张在证据层面能得到充分支持。

(四)维权合理开支

我国《专利法》第七十一条明确了维权合理开支应当纳入赔偿金额,这一观点在域外也有相应支撑,如《TRIPS协定》第45条第二款14以及美国有关专利纠纷的判例[6]223都指出侵权人应向权利人支付律师费等有关费用。其中,购买被诉侵权产品费用应当在关联案件中予以分摊或仅可主张一次15。如果多个案件被诉侵权设计集中在一个产品上实现,则维权合理开支应在几个案件中统筹考虑16。

关于维权合理开支是否纳入惩罚性赔偿的基数,存在争议。从文义解释来看,我国《专利法》第七十一条先规定了惩罚性赔偿,之后说明合理开支属于赔偿数额的一部分,可见合理开支不在基数的范围内,而是为了填平权利人因维权产生的间接损失而单独计入赔偿总额。并且侵权行为和合理开支的请求权产生时间不同,前者在权利人知晓侵权行为存在时产生,后者则在裁判文书生效时产生。而且由被告承担维权费用已经是一种惩罚,如将其纳入基数再乘以倍数则有重复惩罚、责任过重之嫌。北京市高级人民法院发布的《关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》第1.18条也指出合理开支一般不纳入计算基数,《专利纠纷若干规定》第十六条17以及法释〔2021〕4号第五条更是直接规定基数不包括维权合理开支。因此,维权合理开支不应包含在惩罚性赔偿的基数中,而应该在确定赔偿数额后单独支付。

三、倍数的确定

惩罚性赔偿的倍数在1~5倍之间浮动,赋予法官较大的自由裁量空间,但也容易产生倍数确定依据不足、惩罚畸重等问题。通过阅读大量裁判文书发现,法院在确定倍数时有较大的主观任意性,只有少数案件会阐明倍数确定的考量因素。如周志伟与费格拉家居(深圳)有限公司侵害外观设计专利权纠纷案18中,法院依据涉案专利的知名度及有效期、主观恶意程度、侵权行为持续时间以及侵权范围四个方面,得出两倍的赔偿系数。同时,也有学者指出赔偿倍数的确定还需考虑专利的类型、权利状态、专利市场价值[7]、损害后果及侵权人的获利、侵权人的偿付能力[5]85等因素。我国台湾地区[8]和美国《专利法》19对于赔偿倍数的规定都没有超过3倍,我国五倍上限的规定稍显激进,因此更需要在实践中匹配精细的权重系数指标体系,以免矫枉过正。

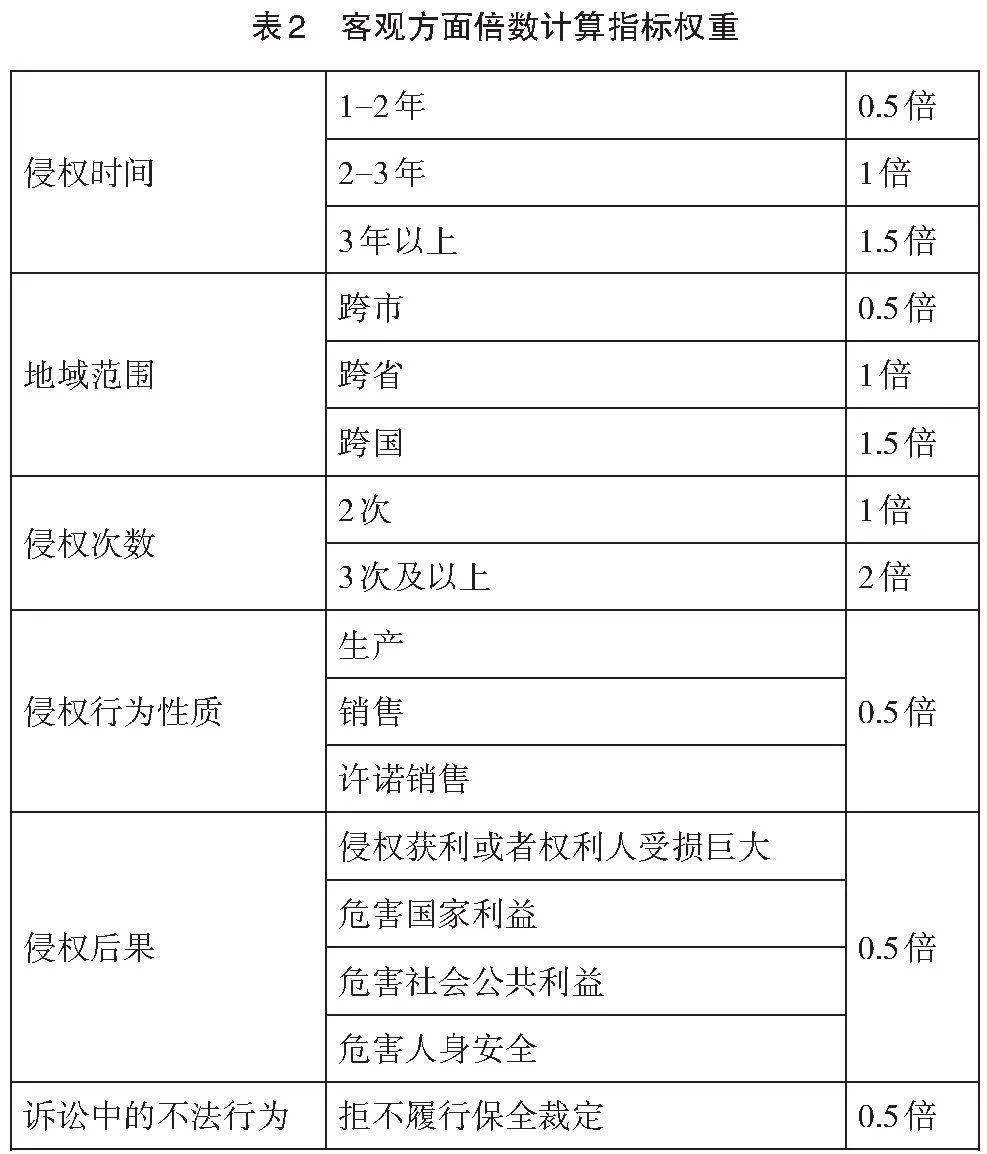

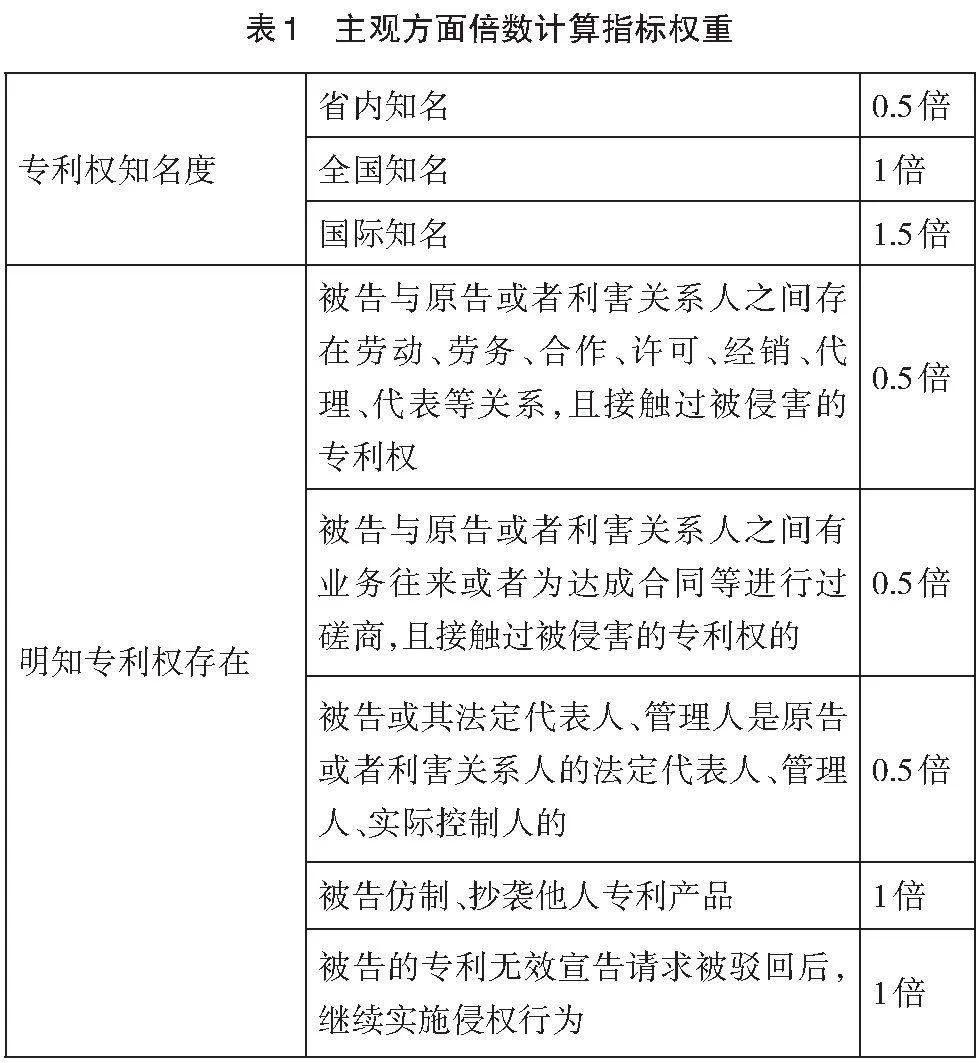

“要素累积法”根据主客观因素的严重程度进行赋值,在一倍的补偿性赔偿基础上按因素计算累计倍数,同时保证“故意”和“情节严重”两方面的加和倍数都不超过两倍,总赔偿倍数不超过5倍[9]。在赔偿倍数具体指标的确定上,可以结合法律规范与审判经验,从主观和客观方面的应受惩罚程度分别考量。法释〔2021〕4号对惩罚性赔偿的适用要件做出列举式规定,明确了“故意”和“情节严重”的具体情形,一定程度上体现了侵权人在主观和客观方面的恶劣程度,可以作为指标确定的核心。其中,第三条第五款规定的“盗版、假冒”在专利领域常表现为“仿制、抄袭他人专利产品”。前文提到的日本制铁株式会社与吐巴塞克斯不锈钢管公司侵害发明专利权纠纷案20中,法院认定被告对原告拥有的专利权请求宣告无效,但国家知识产权局作出维持该专利权有效的决定,被告仍然进行侵权行为具有明显的主观恶意。因此,“被驳回专利无效宣告请求后,继续实施侵权行为”在主观恶劣程度上达到了法律规制的标准。在东莞市峰洁卫浴有限公司、中山市隆禄电子科技有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案21中,法院指出被告存在制造、销售、许诺销售侵权行为,属于源头侵权,侵权行为性质严重。

根据惩罚性赔偿的主客观要件规定,以及在专利侵权纠纷中体现的裁判规则,制定了主观和客观方面的指标权重表(见表1、2),涉及专利知名度、明知专利权存在、重复侵权、专利权类型、侵权时间、次数、地域范围、行为性质、侵权后果和诉讼中的不法行为共10个二级指标,27个三级指标。在侵权次数上,一次侵权难以体现侵权人主观上的恶劣程度,不宜苛以重罚,但承担责任后再次侵权则属于情节严重,三次及以上侵权可以吸收“以侵权为业”这一难以评定的情形,故侵权次数的三级指标中只归纳了“2次”和“3次及以上”两个档位。

关于确定倍数是否需要考察侵权人的偿债能力尚存在争议,有学者认为如果因为侵权人经营规模较小、支付能力差就处以较低的倍数则对于原告有失公平[10],但如果不考虑这一因素直接处以过高的赔偿又可能导致执行困难,对于维护权利人利益也没有帮助,因此侵权人偿债能力这一因素还不宜纳入倍数计算指标体系,如果之后有大量相关案例出现,可以在其基础上进行规律总结,条件成熟时再作为具体指标。此外,惩罚性赔偿的倍数并不限于整数,这一点在国内外案例中都有所体现,比如Barry v. Medtronic案22中,法院则判处了1.2倍的惩罚性赔偿,广东坚朗五金制品股份有限公司、张楠侵害商标权纠纷一案中,法院判决按照原告实际损失的1.5倍确定赔偿数额23。惩罚性赔偿数额的计算应遵循比例原则[11],非整数的赔偿系数能让计算更为精确,也更符合罪罚相适应的基本追求

四、法定赔偿的司法适用

法定赔偿没有明确的计算方法,直接在法律规定的幅度内确定数额。法定赔偿制度能有效减轻权利人的证明责任,是一种更为高效、经济的替代性救济途径。在立法层面上,法定赔偿是情非得已的最后选择,但在司法实践中,处于补充顺位的法定赔偿制度却被大量应用[12]。曾有商标侵权案件指出,法定赔偿不仅是补偿性赔偿,还具有惩罚性因素,故法院在酌定赔偿数额时会考虑侵权行为是否符合适用惩罚性赔偿的条件24。可见,在这类案件中法官通过考察有关因素判定法定赔偿数额是否应当带有惩罚性色彩并予以适当提高,但归根结底,法定赔偿与惩罚性赔偿是两种不同的制度,带有惩罚性色彩的法定赔偿不能完全替代惩罚性赔偿的作用。

长久以来,学界对于法定赔偿数额是否可以作为惩罚性赔偿的基数存在较多争议。法定赔偿不宜作为基数,共有四方面的原因。其一,我国《专利法》条文先规定了惩罚性赔偿的计算方式,下一条款才规定法定赔偿,根据文意解释法定赔偿当然不可作为基数;其二,法定赔偿的酌定因素包括侵权行为的性质和情节等,说明其已具有惩罚性色彩,如果再乘以倍数则导致重复惩罚;其三,在数额上,法定赔偿由法官酌情确定,并不能等同于专利权人的实际损失,不明确的数额不宜作为基数;其四,法定赔偿本身幅度较大,再乘以赔偿系数则赔偿总额将在3万~2500万之间浮动,容易诱发诉讼中的不稳定因素。因此,不应根据法定赔偿计算惩罚性赔偿的基数。

值得一提的是,有案例指出法院根据有关事实和数据,可以运用裁量权确定赔偿数额的其他计算数据,最后得出的数额可以不受法定赔偿限额的限制25。这种计算方式就是酌定赔偿,又称裁量性赔偿,其实质还是对实际损失或侵权获利的概括计算26,遵循填平原则[13]。上文提到,由于权利人举证不力导致法定赔偿在实践中被过度使用。因此,可以在基数计算时充分适用裁量性赔偿,根据权利人提供的证据进行酌情计算,尽可能贴近权利人的实际损失,这样既能有效避免法定赔偿的滥用,还能使惩罚性赔偿的计算更容易操作。此外,也可以考虑综合计算模式,即对于可以较为精确计算权利人损失或者侵权人获利的部分适用数量计算规则,对于难以确定数额的部分适用法定赔偿27。当然,对于综合计算模式还需要进一步设置适用限制或细化标准。

五、结语

专利惩罚性赔偿制度的确立体现了我国对于保护专利权人利益的决心,但其更重要的功能在于激励持续创新。如今,该制度在专利侵权纠纷中的应用并不普遍,有关计算方法缺少权威、细致的规定,导致数额确定路径不明确,大量案例依靠法定赔偿结案,法官自由裁量程度偏高。通过进一步细化实际损失、侵权获利、许可使用费倍数等基数计算方法,可以使该制度在复杂案情面前更具可操作性,参考“要素累积法”建立三级指标体系的主客观方面倍数计算指标权重表,定性、定量细化倍数计算标准,明确法定赔偿与惩罚性赔偿的关系,有助于专利惩罚性赔偿制度更好地发挥预防和威慑的双重功能。

注 释:

① 《与贸易有关的知识产权协议》第四十五条第一款:“对于故意或有充分理由应知道自己从事侵权活动的侵权人,司法机关有权责令侵权人向权利持有人支付足以补偿其因知识产权侵权所受损害的赔偿。”

② 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十四条第一款:“专利法第六十五条规定的权利人因被侵权所受到的实际损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的实际损失。”

③ Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fiber Works, Inc.575 F. 2d 1152, 197 USPQ 726(6th Cir. 1978).

④ State Indus v. Mor-Flo Indus., 883 F.2d 1573, 1578-1579, 2 USPQ 2d 1026, 1030(Fed. Cir. 1989).

⑤ 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十六条规定:“人民法院依据专利法第六十五条第一款的规定确定侵权人因侵权所获得的利益,应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益;因其他权利所产生的利益,应当合理扣除。侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的,人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。侵犯外观设计专利权的产品为包装物的,人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。”

⑥ 最高人民法院(2019)最高法知民终833号民事判决书。

⑦ 北京知识产权法院(2019)京73民初1304号民事判决书。

⑧ 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十四条第二款规定:“专利法第六十五条规定的侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。”

⑨ 最高人民法院(2019)最高法知民终833号民事判决书。

⑩ 毛利润是销售收入减去直接成本的余额,其中直接成本中不含销售费用、管理费用、财务费用与税金等。

11 参见《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》第1.9条;《深圳市中级人民法院关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见》第十三条。

12 参见广东省高级人民法院(2019)粤民再147号民事判决书:“本案商标许可使用费至少应按‘欧普公司授权给销售商的涉案商标许可使用费36.5万元/年’的2倍计算,即73万元/年。故此,本案赔偿基数应确定为73万元/年×1.75年共计127.75万元。”

13 参见上海知识产权法院(2020)沪73民初1066号民事判决书,广州知识产权法院(2020)粤73知民初1362号民事判决书,广州知识产权法院(2020)粤73民初4550号民事判决书。

14 《与贸易有关的知识产权协议》第四十五条第二款:“司法机关还有权责令侵权人向权利持有人支付有关费用,其中可包括有关的律师费用。”

15 《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》第1.24条:“在关联案件中,对于原告为制止被诉行为而共同支付的合理开支,已在其他案件中获得赔偿的,不再重复计算。”

16 广东省深圳市中级人民法院(2021)粤03民初5131、5133、5134号民事判决书。

17 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十六条:权利人主张其为制止侵权行为所支付合理开支的,人民法院可以在专利法第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算。

18 参见广东省深圳市中级人民法院(2021)粤03民初6065号民事判决书:“本院综合考虑以下情况:1.涉案专利的知名度及有效期;2.原告在网上多次投诉被诉侵权产品侵权,二被告明知原告具有涉案知识产权,仍在申诉不成立的情况下更换链接继续侵权;3.侵权行为持续时间超过3年;4.二被告在多个网站开设多个店铺,侵权范围较广。综上,本院确定赔偿倍数为两倍。”

19 参见美国《专利法》第284条。

20 北京知识产权法院(2019)京73民初1304号民事判决书。

21 广州知识产权法院(2020)粤73民初4915号民事判决书。

22 Barry v. Medtronic, 250 F. Supp. 3d 107 (E.D. Tex. 2017).

23 参见辽宁省沈阳市中级人民法院(2019)辽01民终3758号民事判决书。

24 广州知识产权法院(2017)粤73民终2097号民事判决书。

25 广东省深圳市中级人民法院(2021)粤03民初6726号民事判决书。

26 参见北京市高级人民法院《关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》第1.8条:“裁量性赔偿不是法定赔偿,属于对权利人的实际损失或侵权人的获利的概括计算。”

27 最高人民法院(2018)民再第111号民事判决书。

参考文献:

[1] 王迁,谈天,朱翔.知识产权侵权损害赔偿:问题与反思[J].知识产权,2016(5):34-39.

[2] 胡晶晶.德国法中的专利侵权损害赔偿计算——以德国《专利法》第139条与德国《民事诉讼法》第287条为中心[J].法律科学(西北政法大学学报),2018,36(4):190-200.

[3] 张玲,张楠.专利侵权损害赔偿额计算中的技术分摊规则[J].天津法学,2013,29(1):13-20.

[4] 丁文严,张蕾蕾.知识产权侵权惩罚性赔偿数额的司法确定问题研究[J].知识产权,2021(2):72-86.

[5] 李明德.美国知识产权法[M].北京:法律出版社,2002.

[6] 郑胜利,刘江彬译.美国专利法[M].北京:知识产权出版社,2011.

[7] 邓恒.专利侵权惩罚性赔偿制度的理论证成与规则修正[J].中国应用法学,2022(3):199-210.

[8] 李彦波.专利领域之惩罚性赔偿制度研究 前沿法学论丛[M]. 北京:中国政法大学出版社,2018.

[9] 宫晓艳,刘畅.知识产权惩罚性赔偿适用的要件解构与路径探究——以上海首例知识产权惩罚性赔偿案件为研究范例[J].法律适用,2020(24):149-159.

[10] 张玲,纪璐.美国专利侵权惩罚性赔偿制度及其启示[J].法学杂志,2013,34(2):47-58.

[11] 倪朱亮.比例原则在知识产权惩罚性赔偿金量定中的运用[J].知识产权,2021(7):24-38.

[12] 李扬,陈曦程.论著作权惩罚性赔偿制度——兼评《民法典》知识产权惩罚性赔偿条款[J].知识产权,2020(8):34-45.

[13] 李明德.关于《专利法修订草案(送审稿)》的几点思考[J].知识产权,2013(9):3-8+19.