知识隐藏影响因素及效果研究述评与展望

2024-12-31王志成王舜淋梁亚妮

摘 要:对知识隐藏的研究已成为知识管理领域研究的一个新方向。本研究从以下几方面做出了贡献:第一,对知识隐藏形成的理论基础进行了深入的剖析;第二,从个体因素、工作特征、领导特征和组织情境因素等方面,对现有知识隐藏影响因素进行了系统的梳理;第三,对知识隐藏的影响效果进行了总结和述评。以往研究主要从知识隐藏带来的负向效应进行了总结和论述,本研究认为知识隐藏具有双刃剑的特性,对特定条件下,知识隐藏的非负向效应进行了整理和归纳,并探索进一步研究的可行性。最后,在已有研究基础上提出了一个整合研究框架,指出知识隐藏未来可能的研究方向。

关键词:知识隐藏;影响因素;知识管理;知识特性;非负向效果

一、引言

知识分享是充分利用团队成员所掌握的信息和知识,鼓励个体和团队创新,提升个体和组织业绩的有效途径[1]。为此,大量文献研究了团队中知识分享行为的触发机制和影响效果,并取得一定成果[2-4]。但近年来研究发现,尽管组织针对知识管理采取很多激励措施,然而员工不愿向同事传递和分享知识的情况仍然存在,调查发现,美国公司中76%的员工对同事存在知识保留现象,即使在集体主义导向的中国情境下,46%的员工对同事有过知识隐藏行为[5]。由此可见,知识隐藏行为是一种会在组织中普遍存在的现象,由于对知识隐藏行为存在误解——知识隐藏和知识分享是相反概念,致使知识隐藏长期被理论界所忽视[6]。然而,研究表明,积极行为与消极行为影响效果存在不对称性——消极行为比积极行为的影响效果更强烈、持续时间更持久[3],所以对知识隐藏这一消极行为的研究十分必要。

目前对知识隐藏行为的研究尚为不足,Connelly 等建议重视对知识隐藏行为的关注和研究[7]。研究特定概念及其含义有两种根本途径:一是直接研究特定概念所指称的事物的本质属性;二是识别特定概念的相关概念并研究它们之间的区别和关系。Connelly 等对知识隐藏有了明确的定义,将其视为组织中个体面对同事知识请求时隐瞒或掩饰的行为,此行为包含两个前提条件:一、这里的知识主要指与组织成员完成任务相关的信息、技能等专业特长知识;二、隐藏发生在一名员工向另一名员工提出知识请求的情境下。知识隐藏主要包括三个维度:拖延隐藏(Evasive Hiding)、合理隐藏(Rationalized Hiding) 和装傻(Playing Dumb)。拖延隐藏指“所答非所问”,即隐藏者完全没有真正帮助请求者的意图,尽量拖延时间或给其不需要、不正确的信息,具有一定的欺骗性;合理隐藏指隐藏者以自己权限不足或组织保密为由不能满足对方的知识请求,此行为不一定涉及欺骗;装傻指对请求者的问题假装听不懂或假装对该问题缺乏了解,也带有一定欺骗性[7]。根据这三维度的划分,Connelly等编制出12题项测量量表,虽然量表基于西方背景开发,但在中国、巴基斯坦等国也同样具有较高的可靠性,这也是目前运用最为广泛的知识隐藏测量量表;同时,考虑到量表的适应性,赵婷在Connelly的问卷基础上进行调整修正,最终根据中国“关系”背景形成二维度(包含8个题项)的本土化量表[8]。学者们也对知识隐藏与其他相关概念进行辨析,例如强调知识隐藏与知识囤积、反生产行为的区别:知识隐藏是知识持有者故意、蓄意对知识请求者隐藏知识;知识囤积不涉及蓄意性和请求者,其行为范围更小[9],实证研究表明知识隐藏和知识囤积呈弱相关关系,具有严格的区分效度[7];反生产行为的实施对象既有可能是组织内部的领导、同事、组织自身,也有可能是组织外部的顾客等利益相关者,而知识隐藏行为的实施对象仅限于知识请求者,相对而言,反生产行为对象更广泛[7]。随着研究的深入,对相关构念的辨析越来越细致,由此,对知识隐藏这一构念作用对象、作用范围的认知也愈发清晰。

近几年,在国内外学者对知识隐藏的关注下,梳理现有文献,发现学者们主要基于以下视角探究了知识隐藏的发生机制:(1)基于个体特征的研究发现,马基雅维利主义、大五人格、目标取向、情绪智力对知识隐藏具有显著的预测效果[10~11];(2)基于工作特征的研究表明,工作场所中,任务相关性、知识复杂性、黏性等特征是诱发知识隐藏的重要因素[6, 12~14];(3)基于领导特征的研究发现,上级的领导风格(如:破坏型领导、变革型领导、伦理型领导等)均能对员工的知识隐藏行为产生影响[15~17];(4)基于组织情境因素的研究发现,职场无礼行为、职场排斥、不信任等人际关系因素对知识隐藏行为具有显著的正效应[6,18~19]。本文基于以上视角,通过梳理知识隐藏以往的研究,对知识隐藏形成的理论基础、影响因素及影响效果进行了梳理,并在以往研究框架的基础上,进一步指出知识隐藏的未来研究方向。

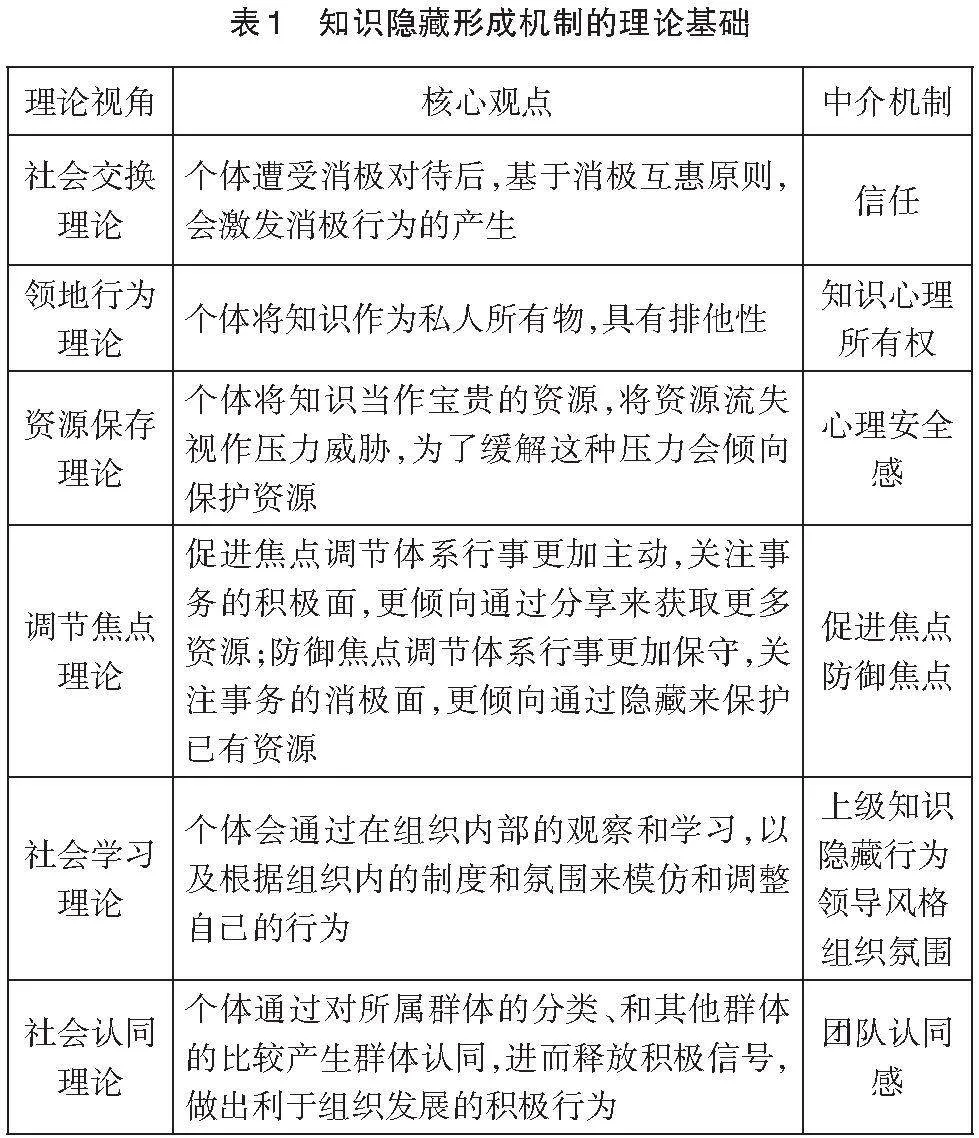

二、知识隐藏形成机制的理论基础

现有研究主要基于社会交换理论、领地行为理论、资源保存理论、调节焦点理论、社会学习理论、社会认同理论等理论视角,阐述了知识隐藏的形成机制(如表1所示)。

(一)社会交换理论(Social Exchange Theory)

社会交换理论是研究人际关系的一个重要视角,互惠原则是该理论的核心思想,即人际互动过程中,一方的积极(消极)行为将激发另一方的对等行为[20]。社会交换理论认为个体经历消极行为后,彼此的信任关系被破坏,会对应激发自己的消极行为即发生知识隐藏行为。一项通过对北美15家银行691名知识工作者的调查发现员工间可能发生知识方面消极互惠行为[21],同时,基于社会交换理论,知识管理研究发现,人际不信任是知识隐藏行为发生的重要人际因素[22],而一旦人际信任建立起来,则会弱化组织成员间知识隐藏行为[23]。Connelly等也指出:同事之间在社会交换行为过程中互惠的程度对员工进行知识隐藏有很大的影响[7]。因此,社会交换理论主要通过互惠原则和人际信任解释了知识隐藏行为的形成机制。

(二)领地行为理论(Territoriality Theory)

Brown等将领地行为构念引入到组织管理领域[24],在管理领域研究中,个体领地不局限于物理空间,而扩展到非物理空间看不到的事物,领地行为包括了各种各样行为,如知识管理行为、组织心理所有权等[25]。领地行为的主要功能是调节个体与他人的边界,以知识为例,领地行为不仅表达个体对目标物(如知识、信息)的依附感(“我需要”),而且通过其可以显示出自己和他人与目标物的关系区别(“是我的知识,而不是你的”);同时个体会排斥其他人对知识的控制。领地理论主要通过知识心理所有权和领地意识探究知识隐藏行为的形成机制,相关研究发现,知识心理所有权能够正向强化知识隐藏行为;领地行为在知识心理所有权对知识隐藏的影响过程中具有中介效果,并对知识隐藏有正向影响[5]。

(三)资源保存理论(Conservation of Resource Theory, COR)

为更好地解释个体在压力情境下行为表现,Hobfoll于1989年提出了资源保存理论(COR),其假设条件是:个体总是努力获取和保存有价值的资源。人们将这些资源潜在的或实际的损失视为一种威胁,有价值资源获取难度越大,个体对资源损耗威胁越敏感[26]。知识对组织和员工而言都是一种高价值资源,鉴于知识的特性,知识一旦被分享便可能使其他成员“搭便车”,使知识持有者丧失对该资源的控制权。因此,根据资源保存理论,知识特别是投入大量精力和时间所获取的隐性知识,是员工所拥有的重要个人资源,当面对组织其他人员的知识请求时,为避免自己因所拥有知识资源丧失而产生压力及不安全感,个体会对知识加以保留和隐藏[21]。

(四)调节焦点理论(Regulatory Focus Theory)

Higgins(1997)提出调节焦点理论来指出个体有趋利避害的特性[27],个体在寻求自我与适当的目标或标准相结合的过程中拥有两套基本的自我调节体系。一套是防御焦点调节体系,主要关注义务与责任,避免出现消极结果,行事风格偏于保守。一套是促进焦点调节体系,主要关注成就与愿望的达成,更加主动、渴望达成积极目标,喜欢从事冒险性活动。个体焦点取向不同对知识转移活动具有截然不同的态度,调节焦点理论较好地解释了知识隐藏和知识分享行为的产生,促进焦点员工为追求在组织中的支配地位或期望获得更多资源(如知识和信息),他们更倾向采取知识分享行为[28],他们会把组织的成功当作自己的成功;防御焦点员工通过对知识信息的控制保持自身的竞争力,为避免失去在组织中的当前优势和竞争力而更倾向隐藏知识[7]。

(五)社会学习理论(Social learning theory)

社会学习理论最早由Bandura(1977)提出人必然生活在社会环境中,需要结合人的认知、行为与环境及三者交互作用来看待对人的总体影响,强调观察学习与自我调节对人行为的重要影响[29]。根据社会学习理论,个人可以通过角色建模的方式,观察他人的行为来学习适当的行为,在组织内观察学习到他人是否有知识隐藏行为,也会影响到个体是否模仿知识隐藏行为。在这一过程中,除了适当的行为示范外,通过奖励与惩罚来规范行为,给予指导,也会影响人的认知、态度与行为。这就意味着,当组织规范强调知识的保密性,组织氛围强调知识隐藏的价值,或领导者存在知识隐藏行为,那么根据社会学习理论,就会上行下效,产生知识隐藏行为。反之,若榜样抵制知识隐藏行为,就会弱化知识隐藏行为被学习的可能,例如道德型领导由于亲社会属性,会倡导下属参与道德行为,更有可能进行知识分享而不是知识隐藏[30]。

(六)社会认同理论(Social identity theory)

社会认同理论认为在群体行动中,个体的行为不单单由个人特质决定,还受限于个体对群体的分类,个体对自己所属群体身份的认知会影响到个体后续的社会认知、态度及行为[31~32]。根据社会认同理论,个体通过认识到自己所属群体与非所属的其他群体之间的区别,然后将所属群体与非所属的其他群体进行比较,最后个体积极看待所属群体,从自己的群体身份中获得积极能量,从而产出积极结果。社会认同理论强调了个体通过对不同群体的社会化区分,从而引起的从认知到行为的一系列改变,反馈到知识隐藏的研究中就强调了群体氛围及团队认可对知识隐藏的作用。有研究表明程序公平会促进团队认同感的产生,而团队认同感会带来更多积极的认同和回应,进而弱化知识隐藏的产生[33]。

三、知识隐藏的影响因素

通过梳理以前研究成果发现,研究者们主要从个体因素、工作特征、领导特征和组织情境因素视角探究知识隐藏的影响因素。

(一)个体因素

梳理研究成果发现,个体因素主要体现在个人特质及个体感知两个方面,其中个人特质一般不轻易发生改变,例如人格特质、马基雅维利主义等;个体感知则更容易受到环境影响,进而产生变化,例如心理安全感、合作态度等。

个人特质方面,研究显示,人格特质中外倾性、宜人性、情绪稳定性对知识隐藏具有显著的负影响;经验开放性、尽责性对知识隐藏具有显著的正影响[10]。马基雅维利主义对知识隐藏具有显著的正影响,性别、年龄和教育程度在其中起调节作用,男性马基雅维利主义能正向预测知识隐藏行为,而女性马基雅维利主义对知识隐藏行为具有显著的负效应;年龄越大,教育程度越高,马基雅维利主义对知识隐藏的正影响越弱[34]。不同特质会对不同维度产生影响,例如自恋会对知识隐藏中的合理隐藏维度产生积极影响,而神经质则对知识隐藏中装傻维度具有积极影响[35]。

此外,从个体感知角度来看,个体对竞争和合作取向的偏好也能预测知识隐藏行为,其中,合作取向对知识隐藏有负向影响,竞争取向对知识隐藏有正向影响[36],Zhu等也发现,绩效导向的个体为了在与他人比较中突出自己的价值,会更加偏向知识隐藏[37]。此外,研究发现,知识请求者社会地位(如知识请求者为知识持有者上司或能对其晋升有影响的人)能有效地抑制知识所有者的隐藏行为[38]。从个体心理认知的角度,根据知识权力理论,个体在知识获取过程中所花费时间、精力越多,个体对知识的心理所有权意识越强,实施知识隐藏行为的可能性就越高[5, 12]。心理安全感是预测知识隐藏的重要心理因素,工作不安全感、害怕丢面子和丢权力、害怕被孤立均能显著影响知识隐藏行为,其中任务互依性能弱化不安全感对知识隐藏的正效应,而防御焦点会强化不安全心理对知识隐藏的正效应[21, 39]。基于心理因素的研究发现,员工自我效能感、组织自尊均能显著预测知识隐藏[40]。也有研究表明,组织障碍感会对知识隐藏产生积极影响,员工在感知到组织阻碍或干扰自己达成目标时,会激发消极互惠的信念,进而做出知识隐藏这一消极行为[41]。除此之外,员工对组织内部公平性和工作载荷的认知也能影响知识隐藏行为:组织内部公平感越高,工作量越大越需要依靠团队力量完成工作,员工越倾向于减少知识隐藏。

(二)工作特性

工作特性方面主要从知识复杂性以及知识黏性等视角,分析其对知识隐藏的影响效果。知识越复杂,难度越大意味着知识所有者需花费更多时间和精力来分享知识。因此,在组织中,知识复杂性越高,知识分享难度越大,员工越倾向于隐藏知识[42]。在知识转移过程中的困难因素统称为知识黏性。知识专业性越强,知识黏性越大,知识持有者越倾向知识隐藏,因为能够理解和掌握知识的人越少,知识持有者越容易借助知识优势来维系自身在组织中的优势地位[40]。在知识复杂性和黏性较高情境下,知识持有者考虑到转移知识的时间、精力成本等因素一般倾向选择隐藏知识,但如果共享该知识、技能与其完成指定工作任务具有较强的相关性,隐藏知识将阻碍知识持有者实现自身职业目标,根据相互依存理论,此种情境下知识持有者可能减少知识隐藏行为[7]。

当然,除了知识本身的工作特性外,员工自己的工作自主性也是工作特性的核心要素,付晔等学者研究表明工作自主性会极大促进工作中的主动行为,更偏向知识分享,而不倾向知识隐藏[41]。

(三)领导特征

领导风格特征会对知识隐藏行为产生影响。张笑峰等在理论层面探究了伦理型领导影响知识隐藏的作用机制,根据社会交换理论,伦理型领导将通过积极互惠的中介作用影响知识隐藏[16];根据调节焦点理论,伦理型领导将通过员工状态调节焦点的中介作用影响知识隐藏[16];Men 等根据社会学习理论发现,道德型领导通过对奖惩的控制,避免下属做出非道德行为,进而对知识隐藏具有消极影响[30];Ladan 等分析了变革性领导通过知识心理所有权影响知识隐藏行为的中介作用机制[15]。赵红丹等从消极领导行为视角,探究了破坏型领导对知识隐藏的影响效果,研究发现,当员工遭遇破坏性领导行为时,由于上下级在权力和职位等方面存在差异,下属一般无法直接报复上司,此时若面临同事知识请求,他们为发泄负面情绪,可能会向同事隐藏知识。领导语言框架指领导者采用不同语言描述、布置和分配任务[17]。尚玉钒等研究发现,促进性语言框架与知识隐藏显著负相关;防御性语言框架与知识隐藏显著正相关[43]。

除了领导风格对知识隐藏有显著影响外,领导与下属的交互也对知识隐藏有一定影响,有研究显示,在高质量的领导-成员交换关系中,下属进行知识隐藏的倾向更小,相反,在低质量的领导—成员交换关系中,下属就更倾向进行知识隐藏[44]。

(四)组织情境因素

开放、协作、利他的组织文化强调组织成员同心协力,反对知识活动中的自私行为[45],组织中知识分享氛围和有效知识管理体系有利于促进知识分享,从而有效减少知识隐藏行为[7, 21],Serenko等发现积极组织文化氛围能够有效减少包括知识隐藏在内的知识反生产行为[21]。此外,组织动机氛围也能显著影响知识隐藏行为,具体而言,绩效氛围强调社会比较和同事竞争,获取比同事更高绩效是成功标准,而精熟氛围强调合作与学习,掌握知识、技能是成功标准[46, 47]。研究发现,精熟氛围可以削弱知识权力损失对知识隐藏的正效应,而绩效氛围将强化知识权力损失对知识隐藏的正效应[14],而当组织政治处于高水平时,知识隐藏发生的可能性会大大增加[48]。

此外,从组织的人际角度,作为组织成员间人际互动行为,知识隐藏行为很大程度上反映了组织间人际关系质量。研究发现,消极互惠、人际关系不信任是知识隐藏的重要预测变量[6, 21]。此外,组织消极人际行为也是知识隐藏行为的触发因素,研究发现:同为职场消极行为的职场排斥、职场无礼行为均能显著正向影响知识隐藏行为,其中,消极互惠和道德脱离能强化职场排斥对知识隐藏的正影响[19]。曹霞等基于中国文化情境研究了差序格局对知识隐藏的影响效果,团队领导与成员间关系差异会形成“圈内人”和“圈外人”两种格局,从而导致出现差别对待,而“圈内人”和“圈外人”会因为不信任而产生互相排斥情绪,因此,感知差序氛围越高,员工越倾向对“圈外人”隐藏知识[40]。

四、知识隐藏的负向影响效果

Connelly等在理论上构建了知识隐藏的影响效果模型,该模型认为从主体视角出发,知识隐藏的影响效果涉及知识隐藏者、知识请求者和组织;从时间视角出发,知识隐藏对隐藏者具有不同的长短期影响效果,短期内有利于个体保持绩效优势,长期内有损个体工作绩效;从研究层次视角出发,知识隐藏短期内对个体具有正效应,长期内对组织和团队具有负效应。近年来学者们通过理论研究进一步论证了知识隐藏的影响效果,但是知识隐藏影响效果的实证文献相对较少,已有文献主要对知识隐藏行为在体层次的静态影响效果进行研究。

ČERNE等基于不信任循环机制探究了知识隐藏影响个体创造力的作用路径[22],根据社会交换理论,向同事隐藏知识的员工在社交方面更易被他人拒绝,当隐藏者需要向同事获取知识和信息时,曾经的知识请求者也会向隐藏者实施知识隐藏行为作为报复和回敬,他们甚至会将隐藏者贴上“搭便车”的标签,知识隐藏者和寻求者之间的相互隐藏知识行为,进一步恶化了同事间交换关系,长期互动过程中,隐藏者和请求者之间将形成不信任循环效应[49]。而这种不信任循环会将隐藏者隔离在社会信息交换网络之外,当隐藏者知识交换网络被剥夺后,隐藏者将失去从社会信息交换网络中获取新知识的机会,从而使知识隐藏者无法进入集体知识网络,处于“闭门造车”境地,最终制约了个体的创造性产出[50]。同时,需要注意的是,“闭门造车”不仅仅只对个体创造力有冲击,对知识的流动状态也有着极大的打击,邓程等学者不仅仅从知识特性出发,还从知识在群体间的流动状态着手,发现知识隐藏通过负面影响知识转移效果和效率,进而对新产品开发速度和新产品新颖性产生不良影响[51]。而任务互依性、工作自主性和精熟动机氛围可以一定程度上削弱知识隐藏对创造力的负效应[22, 52]。

Connelly 等通过研究发现拖延隐藏、合理隐藏会使隐藏者体验到糟糕的人际关系,合理隐藏、装傻会使隐藏者在未来体验到他人对自己的知识隐藏行为;拖延隐藏、装傻对知识请求者感知人际关系伤害具有正向影响[53]。

五、知识隐藏的非负向影响效果

随着对知识隐藏的认识更加清晰,对知识隐藏的研究已经不仅仅只关注对不信任、不安全感、创新破坏等的消极效果[54],多维度的解读让学者们发现需要用更加辩证的态度来探究知识隐藏的影响。目前对知识隐藏非负向影响的研究并不多,主要集中在合理隐藏方式、情绪唤起、知识寻求者及隐藏者身份属性等三方面。

目前关于知识隐藏的积极结果大多聚焦在合理隐藏方式上,Connelly 等将知识隐藏分为三种方式,其中合理隐藏方式是面对知识寻求者的求助时,不完全和盘托出,只分享部分消息,但不会带来虚假、冲突等信息,在一定程度上甚至可以是看作知识分享的一部分,既不会影响隐藏者关键利益信息,也能够给知识寻求者带来一定的信息[7],由此,一定的知识流通以及知识保护使得合理隐藏正向促进员工的创新绩效[55];此外,合理隐藏对知识请求者感知人际关系伤害具有负影响,这说明合理隐藏不会让请求者对隐藏者产生敌意[53],也就意味着知识隐藏行为的三种方式对知识隐藏者和知识请求者之间人际关系具有不同的影响效果,而知识隐藏也不仅仅只带来负面的影响力,这一研究表明辩证看待知识隐藏的重要性。

文献显示当个体意识到其行为会对团队及其成员造成负面效应时,个体将会产生内疚情绪。在探究知识隐藏对个体情绪的影响效果时,学者发现知识隐藏行为对个体内疚情绪具有显著的正效应,且个体促进焦点在该作用机制中起强化作用[39]。Burmeister等对知识隐藏的不同方式进行更细致的研究,发现不同的知识隐藏方式会唤起不同的情绪,而不同情绪对个体后续行为会带来完全不同的效果[56],具体而言,拖延隐藏或装傻的知识隐藏方式[53]更容易引起羞耻感和内疚感,羞耻感会降低组织公民行为产生的可能,相反,内疚感却会促进组织公民行为的产生,这也就意味着知识隐藏不一定带来消极后果,而且还可能带来积极效果,而关键就是一系列行为背后的发生机制,而情绪就可以作为中介变量来影响后续结果的走向,消极结果可以依靠情绪的转化来规避。

在对不同研究对象的调查中,Wang也发现,并不是所有知识隐藏都会让个体降低绩效,在竞争尤其激烈的销售行业,销售人员遭受他人知识隐藏情况时,反而会倒逼自己提升绩效[57],这一研究将视角从研究知识隐藏行为本身转向了知识寻求者感知知识隐藏后的行为转变,说明知识隐藏对绩效的影响需要结合研究对象和研究情境来看待,不能一概而论;赵红丹和蒋佳芮通过对上司示意型知识隐藏的研究发现,通过道德推脱与关系经营两条路径可以分别促进和抑制知识隐藏的产生[58],不同理论路径的双刃剑效应解释扩展了知识隐藏的影响范围;同时,在针对“技术与管理”的矛盾研究中发现,首席技术官(CTO)对首席执行官(CEO)有合理隐藏行为时可以加快新产品的研发速度,特别是当CEO对CTO的认知信任水平高时,这种积极效果更强烈,因为CTO将部分难以解释的技术问题隐藏时,可以减少CEO对决策的干扰,从而投入更多精力与时间加快新产品研发速度[59]。

六、结论与展望

综上所述,以往研究从知识特性、个体因素和团队因素三个方面验证了知识隐藏的影响因素,并且基于社会交换理论、领地行为理论、资源保存理论、调节焦点理论、社会学习理论、社会认同理论等理论视角,探索了知识隐藏可能带来的影响结果及边界条件(如人际关系、组织氛围等)。

除此之外,本文不再局限于知识隐藏的“黑暗面”,对知识隐藏不同维度的不同影响进行拓展说明,无论是“合理隐藏”方式对组织绩效、人际关系的促进作用,还是从知识隐藏者视角出发,知识隐藏行为对个体内疚情绪的唤起,来探究知识隐藏对组织的积极影响,又或是从上司与同事间的互动层面来总结,发现不同的互动机制例如竞争过强、认知信任水平高等都会带来更为积极的结果。不同角度的思考拓展了知识隐藏在组织内扮演角色的影响力,未来研究可以从更多方面进行突破。

(一)探究知识隐藏形成机制的动机因素

从知识隐藏形成机制来看,研究者已经从知识特性、个体层面因素和团队层面因素三个方面探索了知识隐藏的影响因素。Connelly 等认为知识隐藏与知识分享的主要区别在其行为形成的动机因素,知识隐藏行为的动机更难识别,现有研究缺乏关注知识隐藏行为形成动机因素[7]。基于动机理论的研究发现,个体具有多样化动机,其中地位追求是人类的基本动机,而知识是个体获取地位、权力的重要资源,因此,员工在组织中的地位状况有可能影响其对待知识转移的态度[21]。胡琼晶等从地位视角研究了知识分享的形成机制[1],但知识隐藏和知识分享是两个不同概念,地位追求动机对知识隐藏行为具有怎样的影响效果?现有文献尚不能回答该问题,因此,从地位动机视角探索知识隐藏形成机制具有理论意义和现实意义。

(二)进一步探究知识隐藏形成机制的个体因素

目前少有研究从理论视角探究人格特质对知识隐藏形成机制的影响,如调节焦点理论中促进和防御焦点对应人格特质中开放与否、外倾性与否的特质。基于调节焦点理论,五大人格特质中的开放性与外倾性是否具备调节焦点理论中促进和防御的特征,是否能够由此引发隐藏知识的行为?值得进一步去探究。此外,个体对组织的情感性承诺通过信赖的调节机制是否能对知识隐藏行为产生影响?都有待于研究者进一步的探究。

(三)优化知识隐藏的研究设计

目前知识隐藏研究大多采用横截面研究设计,此种研究设计具有方便取样等优点,但不能得到真实的因果关系结论,未来可以通过实验设计来探究关键变量间的因果关系。Connelly等指出知识隐藏从短期来看有利于提高隐藏者绩效,长期来看有损隐藏者及所在组织(团队)的绩效[7]。基于静态的研究设计无法探究知识隐藏的长期影响效果,而考虑时间维度的动态研究设计有助于揭示知识管理的长期绩效,如动态轨迹研究设计[11]。Cerne等基于动态研究设计探究了人际不信任在知识隐藏过程中的循环效应[22],未来研究需要基于动态研究设计进一步探究知识隐藏的动态作用机制,以及人际互动对知识隐藏行为的动态影响效应[9]。此外,根据多层次理论,个体行为不仅受个体因素影响,也受群体因素影响,跨层次研究设计是管理领域研究设计的重要趋势。知识隐藏不仅是个体现象,也是团队现象,多层次研究设计是知识隐藏研究的有效途径之一[21]。

(四)拓展知识隐藏的效果研究角度

现存有关知识隐藏的效果研究以负面影响为主,但知识隐藏本身并不完全与知识分享对立。Connelly 等将知识隐藏分为三个不同维度[7],其中合理隐藏本身甚至也带有部分知识分享属性,不能将其一并归为 “黑暗行为”,在不同情境下知识隐藏的行为动机可能是积极的,从而可能带来积极影响,未来研究也可以开发多维度量表,区分积极的和消极的知识隐藏维度,从而细化不同情境下的知识隐藏特征与影响。同时,将知识隐藏的影响时间线拉长,不同维度知识隐藏在团队信任、绩效等方面会不会因为长、短期的时间变化而带来不同结果?

(五)探究中国情境下的知识隐藏本土化研究

现存有关知识隐藏的相关理论和研究主要来自西方学者。因此,未来研究可以进一步加强知识隐藏本土化的探究,注重在中国例如“教会徒弟,饿死师傅”等传统观念对知识隐藏的影响,也可通过不同的调查对象进行跨文化的研究对照,同时可以将研究拓展到不同行业、不同文化背景,探究这些区别对知识隐藏方式的影响,将中国特色情境例如“关系”“权威”等作为探究知识隐藏边界的重要考量因素,丰富理论研究。在调查研究的同时,从不同对象、不同行业及不同地位等角度积极完成本土化量表的开发。

参考文献:

[1] 胡琼晶,谢小云.团队成员地位与知识分享行为:基于动机的视角[J].心理学报,2015,47(4):545-554.

[2] GHOBADI S.What Drives Knowledge Sharing in Software Development Teams: A Literature Review and Classification Framework[J].Information amp; Management,2015,52(1):82-97.

[3] RICO R,SANCHEZ-MANZANARES M,GIL F,et al.Team Implicit Coordination Processes: A Team Knowledge-Based Approach[J].Academy of Management Review,2008,33(1):163-184.

[4] WANG S,NOE R A.Knowledge Sharing: A Review and Directions for Future Research[J].Human Resource Management Review,2010,20(2):115-131.

[5] HE P,PIERCE J.Job-and Organization-Based Psychological Ownership: Relationship and Outcomes[J].Journal of Managerial Psychology,2015,30(2):151-168.

[6] 何亦名,姜荣萍.组织中的知识隐藏行为:回顾与展望[J].中国人力资源开发,2014(13):49-55.

[7] CONNELLY C E,ZWEIG D,WEBSTER J,et al.Knowledge Hiding in Organizations[J].Journal of Organizational Behavior,2012,33(1):64-88.

[8] 赵婷.共享领导对员工知识隐藏行为影响的研究[D].暨南大学,2013.

[9] WEBSTER J,BROWN G,ZWEIG D,et al.Beyond Knowledge Sharing: Withholding Knowledge at Work[J].Research in Personnel amp; Human Resources Management,2008,27(8):1-37.

[10] ANAND P,JAIN K K.Big Five Personality Types amp; Knowledge Hiding Behaviour: A Theoretical Framework[J].Archives of Business Research,2014,2(5).

[11] RHEE Y W,CHOI J N.Knowledge Management Behavior and Individual Creativity: Goal Orientations as Antecedents and In-Group Social Status as Moderating Contingency[J].Journal of Organizational Behavior,2017,38(6):813-32.

[12] HUO W,CAI Z,LUO J,et al.Antecedents and Intervention Mechanisms: A Multi-Level Study of Ramp;D Team’S Knowledge Hiding Behavior[J].Journal of Knowledge Management,2016,20(5):880-897.

[13] PENG H.Why and When Do People Hide Knowledge?[J].Journal of Knowledge Management,2013,17(3):398-415.

[14] 潘伟,张庆普.感知的知识所有权对知识隐藏的影响机理研究——基于知识权力视角的分析[J].研究与发展管理,2016,28(3):25-35.

[15] LADAN S,NORDIN N B,BELAL H M.Does Knowledge Based Psychological Ownership Matter? Transformational Leadership and Knowledge Hiding: A Proposed Framework[J].Journal of Business amp; Retail Management Research,2017,11(4):60-67.

[16] 张笑峰,席酉民.伦理型领导对员工知识隐藏的影响机制研究[J].软科学,2016,30(10):96-99.

[17] 赵红丹,夏青.破坏性领导与研发人员知识藏匿:基于本土高新技术企业的实证研究[J].科技进步与对策,2016(4):127-130.

[18] ARSHAD R,ISMAIL I R.Workplace Incivility and Knowledge Hiding Behavior: Does Personality Matter?[J].Journal of Organizational Effectiveness:People and Performance,2018,5(3).

[19] ZHAO H,XIA Q,HE P,et al.Workplace Ostracism and Knowledge Hiding in Service Organizations[J].International Journal of Hospitality Management,2016(59):84-94.

[20] BLAU P M.Exchange and Power in Social life[M].American Journal of Sociology,1964.

[21] SERENKO A,BONTIS N.Understanding Counterproductive Knowledge Behavior: Antecedents and Consequences of Intra-Organizational Knowledge Hiding[J].Journal of Knowledge Management,2016,20(6): 1199-1224.

[22] ČERNE M,NERSTAD C G L,DYSVIK A,et al.What Goes Around Comes Around: Knowledge Hiding,Perceived Motivational Climate,and Creativity[J].Academy of Management Journal,2014,57(1):172-192.

[23] TOHIDINIA Z,MOSAKHANI M.Knowledge Sharing Behaviour and Its Predictors[J].Industrial Management amp; Data Systems,2010,110(4):611-631.

[24] BROWN G,LAWRENCE T B,ROBINSON S L.Territoriality in Organizations[J].Academy of Management Review,2005,30(3):577-94.

[25] 彭贺.领地行为研究综述:组织行为学的新兴领域[J].经济管理,2012(1):182-189.

[26] HOBFOLL S E.Conservation of resources.A New Attempt at Conceptualizing Stress[J].American Psychologist,1989,44(3):513.

[27] HIGGINS E T.Beyond Pleasure and Pain[J].American psychologist,1997,52(12):1280.

[28] 刘智强,邓传军,廖建桥等.地位竞争动机、地位赋予标准与员工创新行为选择[J].中国工业经济,2013(10):83-95.

[29] BANDURA A,ADAMS N E.Analysis of Self-Efficacy Theory of Behavioral Change[J].Cognitive Therapy and Research,1977,1(4):287-310.

[30] MEN C,FONG P S,HUO W,et al.Ethical Leadership and Knowledge Hiding: A Moderated Mediation Model of Psychological Safety and Mastery Climate[J].Journal of Business Ethics,2020,166(3):461-472.

[31] TAJFEL H.Social Psychology of Intergroup Relations[J].Annual review of psychology,1982,33(1):1-39.

[32] TAJFEL H.The Social Identity Theory of Intergroup Behavior[J].Psychology pf Intergroup Relations,1986,13(3):7--24.

[33] 赵红丹,周晓敏.程序公平感与员工知识隐藏:群体卷入模型的视角[J].上海管理科学,2020,42(6) :91-99.

[34] PAN W,ZHOU Y,ZHANG Q.Does Darker Hide More Knowledge? The Relationship between Machiavellianism and Knowledge Hiding[J].International Journal of Security and Its Applications,2016,10(11):281-292.

[35] PAN W,ZHANG Q,TEO T S,et al.The Dark Triad and Knowledge Hiding[J].International Journal of Information Management,2018(42):36-48.

[36] BAVIK Y L.Effects of Goal Interdependence on Help-Seeking Through Knowledge Sharing and Knowledge Hiding: The Moderating Roles of Reciprocity Beliefs[J].2015.

[37] ZHU Y,CHEN T,WANG M,et al.Rivals or allies: How Performance-Prove Goal Orientation Influences Knowledge Hiding[J].Journal of Organizational Behavior,2019,40(7):849-868.

[38] LABAFI S.Knowledge Hiding as an Obstacle of Innovation in Organizations a Qualitative Study of Software Industry[J].AD-minister,2017:131-148.

[39] FANG Y H.Coping With Fear and Guilt Using Mobile Social Networking Applications: Knowledge Hiding,Loafing,and Sharing[J].Telematics amp; Informatics,2017,34(5):779-797.

[40] 曹霞,宋琪.诺莫网络视角下产学研主体间知识共享与知识隐匿关系研究[J].科技进步与对策,2016,(2):148-154.

[41] 付晔,彭秋萍,钟熙.工作自主性、组织阻碍感知与员工知识隐藏[J].软科学,2020,34(6):131-135.

[42] KO D G,KIRSCH L J,KING W R.Antecedents of Knowledge Transfer from Consultants to Clients in Enterprise System Implementations[J].Mis Quarterly,2005,29(1):59-85.

[43] 尚玉钒,徐珺,赵新宇,等.Web2.0情境下基于调节焦点理论的高校科研团队知识隐藏研究[J].科学学与科学技术管理,2016,3(11):83-94.

[44] ZHAO H,XIA Q.Nurses' Negative Affective States,Moral Disengagement,and Knowledge Hiding: the Moderating Role of Ethical Leadership[J].Journal of Nursing Management,2019,27(2):357-370.

[45] WITHERSPOON C L,BERGNER J,COCKRELL C,et al.Antecedents of Organizational Knowledge Sharing: a Meta-Analysis and Critique[J].Journal of Knowledge Management,2013,17(2):250-277.

[46] PAN W,ZHANG Q.A Study on Motivations of Graduate Students Knowledge Hiding Based on Wuli-Shili-Renli System Approach[J].Atlantis Press,2014.

[47] SWIFT M,BALKIN D B,MATUSIK S F.Goal Orientations and the Motivation to Share Knowledge[J].Journal of Knowledge Management,2010,14(3):378-393.

[48] MALIK O F,SHAHZAD A,RAZIQ M M,et al.Perceptions of Organizational Politics,Knowledge Hiding,and Employee Creativity: the Moderating Role of Professional Commitment[J].Personality and Individual Differences,2019(142):232-237.

[49] BRANDTS J,SOLà C.Reference Points and Negative Reciprocity in Simple Sequential Games[J].Games amp; Economic Behavior,2001,36(2):138-157.

[50] PERRY-SMITH J E.Social Yet Creative: The Role of Social Relationships in Facilitating Individual Creativity[J].Academy of Management Journal,2006,49(1):85-101.

[51] 邓程,杨建君,穆天等.知识隐藏对新产品开发优势的影响——知识转移绩效的中介作用[J].软科学,2020,34(12):104-110.

[52] ČERNE M,HERNAUS T,DYSVIK A,et al.The Role of Multilevel Synergistic Interplay Among Team Mastery Climate,Knowledge Hiding,and Job Characteristics In Stimulating Innovative Work Behavior[J].Human Resource Management Journal,2017,27(2):281-299.

[53] CONNELLY C E,ZWEIG D.How Perpetrators and Targets Construe Knowledge Hiding in Organizations[J].European Journal of Work and Organizational Psychology,2015,24(3):479-489.

[54] XIAO M,COOKE F L.Why and When Knowledge Hiding In the Workplace is Harmful: a Review of The Literature and Directions for Future Research in the Chinese Context[J].Asia Pacific Journal of Human Resources,2019,57(4):470-502.

[55] KHOREVA V,WECHTLER H.Exploring the Consequences of Knowledge Hiding: an Agency Theory Perspective[J].Journal of Managerial Psychology,2020.

[56] BURMEISTER A,FASBENDER U,GERPOTT F H.Consequences of Knowledge Hiding: The Differential Compensatory Effects of Guilt and Shame[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2019,92(2):281-304.

[57] BACHRACH D G,WANG H,BENDOLY E,et al.Importance of Organizational Citizenship Behaviour for Overall Performance Evaluation: Comparing the Role of Task Interdependence in China and the USA[J].Management amp; Organization Review,2007,3(2):255-276.

[58] 赵红丹,蒋佳芮.上司示意型知识隐藏的双刃剑效应及其边界条件研究[J].管理学报,2021,18(5):684-694.

[59] XIONG C,ZHENG L J,GERMON R,et al.Telling \"white lies\" Within the Entrepreneurial Firm: How Rationalized Knowledge Hiding Between Founder Ceo and Founder Cto Influences New Product Development[J].Journal of Business Research,2021(136):431-439.