基于区域协同的安徽省城市群产业升级路径研究

2024-12-31张庚全

摘 要:近年来,随着中国城市化进程的加速和经济发展的不断壮大,城市群已经成为中国区域经济发展的重要模式之一。安徽省作为中部地区的重要省份,其城市群发展也日益受到重视。为了加强安徽省城市群的产业升级,提高其综合竞争力和发展水平,本研究以安徽省城市群为研究对象,探讨区域协同在城市群产业升级中的作用和影响,提出了一条基于区域协同的城市群产业升级路径。从整体上来看,区域协同有利于城市群产业结构升级。区域协同的回归系数均显著为正,说明区域协同对产业结构升级有着显著的正向影响。城市群的产业结构升级在中心城市和非中心城市表现出了不同的结果。在中心城市,变量的回归结果并不显著,可能原因在于中心城市的经济发展处于较高水平,产业结构也发展到了一定的水平,短期的作用力对其影响并不大,需要长期的发展才能促进产业结构的变量。在非中心城市中,由于城市发展水平不高,因此,各个变量对城市产业结构升级的影响较为明显。

关键词:区域协同;城市群产业升级;人力资源水平;城市规模;经济发展水平

一、引言

近年来,随着我国经济发展进入新常态,经济增长速度逐渐趋缓,传统的经济增长模式面临着许多挑战。为了实现经济高质量发展,提高产业附加值和竞争力,中国开始大力推动城市群发展战略,促进城市间的协同发展。城市群是一种区域性的组织形式,具有多城市联合发展的特点,是一种利用城市集群形成的经济合作模式,城市群在当前的中国经济发展中具有重要的地位和作用[1]。

安徽省地处中国中部,是长江中游经济带的重要组成部分,也是中国东部地区沿海经济带向内陆延伸的桥头堡。安徽省有合肥、芜湖、蚌埠、淮南、马鞍山、淮北、铜陵、安庆、黄山等多个城市,其中合肥、芜湖、蚌埠三市组成的皖江城市群已经初步形成。但是,与江浙沪等发达地区的城市群相比,安徽省城市群的发展还存在一些瓶颈和挑战。安徽省的经济主要依赖传统产业,如钢铁、煤炭、化工等重工业,这些产业的高耗能、高污染、低附加值等问题已经不适应当下经济发展的需要,需要转型升级。此外,随着人口老龄化趋势的加剧,安徽省的服务业需求也在不断增加,但服务业的发展相对滞后,需要进一步加强。目前,安徽省城市群内部城市之间发展水平不够均衡,城市之间缺乏有效的协调机制,存在产业重叠和竞争,未能形成合理的分工合作格局。同时,城市群与周边省份的协同发展也有待加强。城市群的发展需要加强交通和基础设施建设。目前,安徽省城市间的交通网络和基础设施建设存在着较大的差异,交通不便、基础设施落后等问题制约着城市群的发展。加强交通和基础设施建设可以提高城市之间的联系和协同发展,加速城市群的经济发展。

总而言之,安徽省城市群产业升级路径的研究具有重要意义。通过区域协同发展,可以加强城市之间的联系和合作,优化资源配置和产业布局,提高经济发展的质量和效益。同时,城市群的产业升级也需要政府、企业和社会各方面的共同努力,共同推动安徽省城市群的经济发展。

二、文献综述

(一)关于城市群发展的研究

在城市群的发展方面,国内学者的研究涉及城市群的定义、城市群的空间组织形式、城市群的形成机制、城市群的影响等方面。邓慧慧等(2021)通过分析长江三角洲城市群的构成,提出了城市群与城市区域发展的相互关系[2]。郑晓舟等(2021)对我国城市群的演变和发展现状进行了总结,并提出了未来城市群研究的方向[3]。此外,一些学者通过对城市群的空间结构进行研究,探讨城市群的发展趋势及其对区域经济发展的影响。冯亮、陆小莉(2021)通过对长三角城市群的空间结构进行分析,探讨了城市群形成的空间动力学机制[4]。陈福等(2021)则从城市群空间布局出发,研究了城市群形成的机制及其对区域经济发展的影响[5]。

(二)关于区域协同发展研究

在区域协同发展研究方面,国内学者主要从产业协同、区域协调发展等角度进行探讨。孙琦等(2021)对京津冀协同发展进行研究,提出了以制造业为龙头,形成集聚效应的发展路径[6]。彭山桂等(2021)则从资源环境、基础设施、产业结构等方面研究了长江经济带区域协调发展的路径[7]。涂建军等(2021)提出了安徽省城市群协同发展的路径和策略。研究认为,要实现城市群的协同发展,需要优化区域布局,加强产业协同,推进基础设施建设和创新创业等方面。研究提出了四个方面的具体对策,包括推进产业协同发展,加强区域协调,加快交通基础设施建设,促进科技创新和人才引进等[8]。

(三)关于城市群产业升级的研究

尹德挺等(2022)通过对合肥、芜湖和马鞍山三市的实证研究,探讨了创新驱动下城市群产业升级的空间关联和协同发展机制。该研究表明,产业的技术水平和知识密集度的提升需要区域间的合作和协调,各城市在不同的产业领域上可以形成优势互补、协同发展的产业链,形成多层次、多维度的区域协同效应[9]。另外,柯蕴颖等(2022)从城市群视角,通过对安徽省城市群的产业布局、特征及其对区域发展的影响进行了分析。研究结果表明,合肥、芜湖、马鞍山三市是安徽省城市群的中心城市,其产业优势和区位优势影响了城市群内其他城市的产业发展,形成了以“制造业、现代服务业、文化旅游业”为主导的产业结构。基于此,研究提出了在不同城市间实现优势互补的前提下,进一步发挥城市群区域协同效应,推动城市群内产业的协同发展[10]。除此之外,还有一些研究聚焦于安徽省城市群的特定产业领域,探讨该领域内的产业升级路径。例如,郭艺等(2023)从现代物流产业的角度出发,通过分析合肥、芜湖、马鞍山、安庆、池州等城市的现代物流业发展现状和存在的问题,提出了在加强区域协同、提高物流创新能力、优化物流业结构等方面推动现代物流产业升级的策略和措施[11]。此外,徐丹、于渤(2023)则从生态文明建设的角度出发,提出了安徽省城市群生态文明建设的路径与对策,强调推动生态产业发展、加强生态资源保护、促进城市群协同发展等方面的重要性[12]。

总的来说,从产业升级的角度出发,当前的文献研究主要集中在如何优化安徽省城市群的产业结构、促进各城市之间的协同发展以及推进科技创新和人才培养等方面。但是,不同文献之间的研究重点和结论也有所不同,需要进行进一步的整合和深入研究,为安徽省城市群的产业升级提供更加科学、系统的指导。

三、区域协同与产业结构升级:实证分析

(一)数据来源

本文主要采用安徽省2011-2022年的各城市数据作为研究样本,研究数据主要来源于统计年鉴。安徽省的统计年鉴提供了各种经济、社会、人口等方面的数据,包括城市群的基本情况、经济总量、产业结构、人口规模等。国家统计局的网站提供了各类经济数据,包括安徽省的GDP、人口、财政收入、固定资产投资等数据。

(二)变量说明

1. 区域协同:区域协同主要采用城市群内功能分工进行衡量,城市群内功能分工(division)=(城市生产性服务业从业人数/城市制造业从业人数)/(城市群生产性服务业总从业人数/城市群制造业总从业人数)。

2. 产业结构升级:主要采用第三与第二产业产值之比来衡量产业结构高级化水平(hs)。

3. 控制变量:在以往的研究中,证实有较多因素会对产业结构升级产生影响。因此,本文将控制变量列举如下:

人力资源水平(hr),采用每万人在校大学生人数衡量;

基础设施水平(road),采用每万人的道路面积来衡量;

经济发展水平(gdp),采用人均GDP来衡量;

城市规模(city),采用人口密度来衡量;

科教投入(educ),以科教支出占 GDP 的比重来表示。

(三)模型设定

根据现有的研究,将本文的回归模型设定如下:

[ℎs=α+β1division+β2ℎr+β3road+β4gdp+β5city+β6educ+ε]

在模型中,[α]为常数项,[ε]为随机扰动项;[β]为回归系数。

(四)实证分析

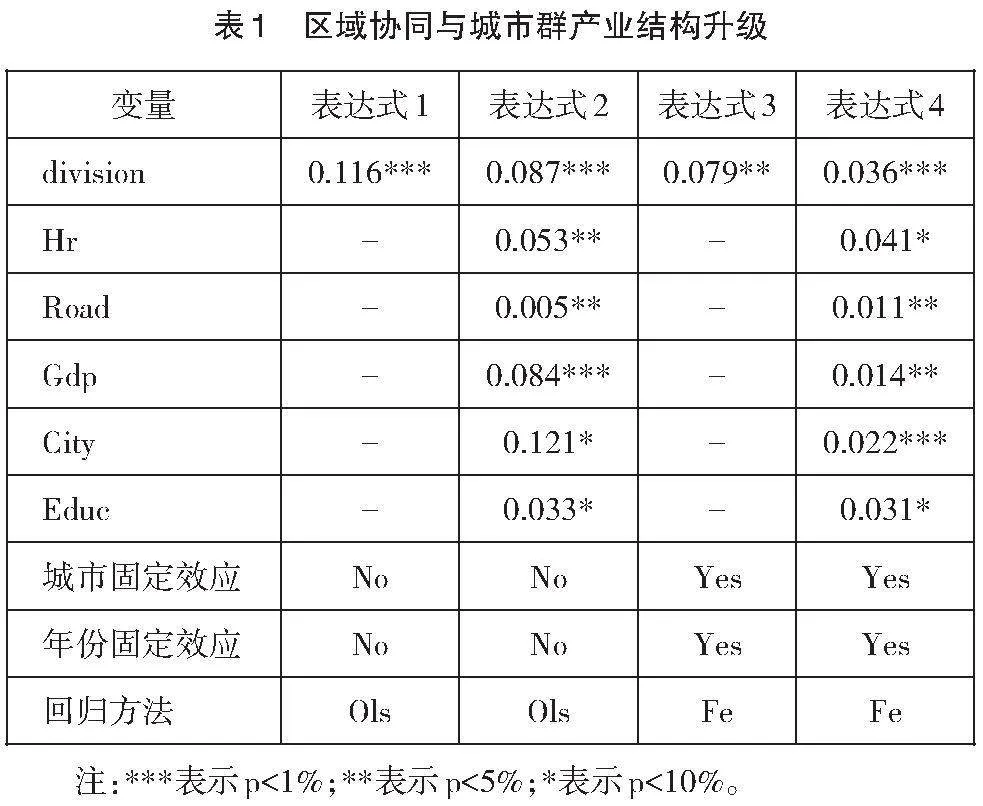

表1为区域协同与城市群产业结构升级的回归结果,从整体上来看,区域协同有利于城市群产业结构升级。从表达式1-表达式4来看,区域协同的回归系数均显著为正,说明区域协同对产业结构升级有着显著的正向影响。从表达式2来看,区域协同每提高一个单位,产业结构升级提高0.087个单位;从表达式4来看,区域协同每提高一个单位,产业结构升级提高0.036个单位。

从控制变量来看,不同的表达式呈现出不同的结果。在表达式2中,人力资源水平的回归系数为0.053,且通过了5%显著性检验,在表达式4中,人力资源水平的回归系数同样是显著为正,说明在城市群中高素质的人才越多,为金融、互联网、服务业提供服务的人才就越多,会提升第三产业在国民经济中的比重,促进产业结构的优化升级。在表达式2和表达式4中,基础设施水平的回归系数均显著为正,基础设施的建设越发达,会在较大程度上降低城市间的贸易成本。此外,基础设施发达的城市带来的是制造业的繁荣,从而提高第三产业的产值。在经济发展方面,模型的回归结果均是显著为正,说明经济发展水平越高,城市群的产业结构水平越高,这也和经济发展的实际相符合。城市规模的回归系数均显著为正,说明城市规模越大,人口越集中,城市的市场需求就越大,大大提高了城市发展的活力,有利于产业结构的优化升级。科教投入与人力资源水平密切相关,其回归结果也是显著为正,城市群的科教投入越大,对教育水平的提升作用越明显,对于培养高素质的人才具有重要的意义,为城市群产业发展提供了丰富的人才储备。

(五)异质性分析

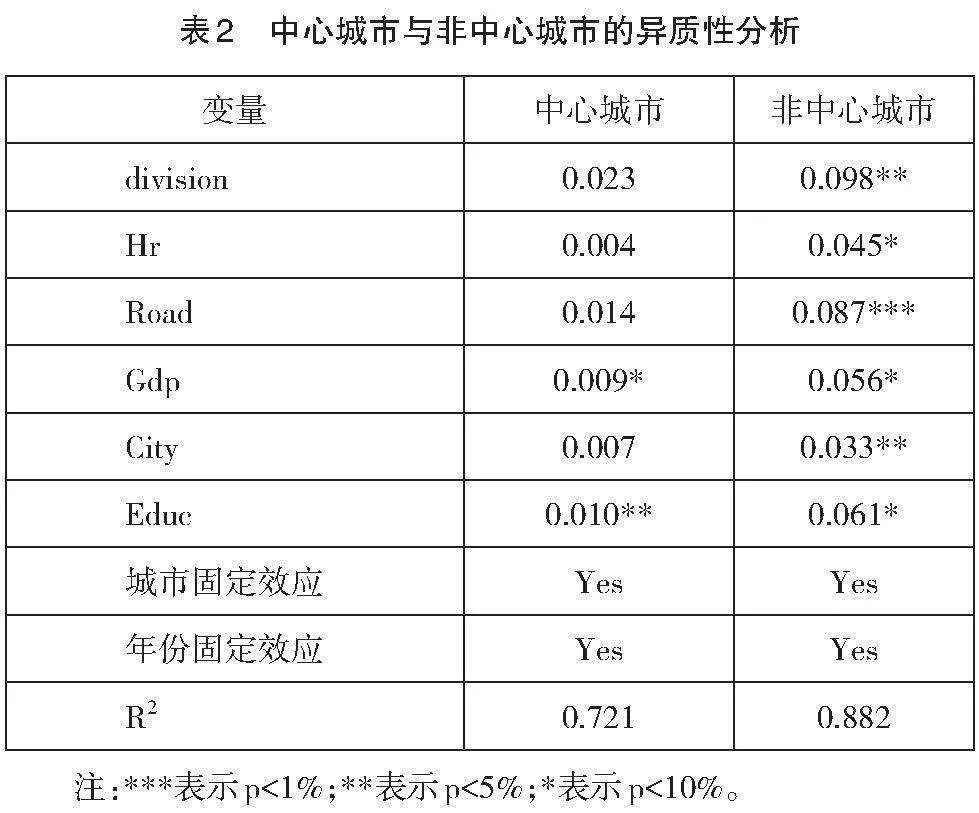

由表2可知:城市群的产业结构升级在中心城市和非中心城市表现出了不同的结果。在中心城市,变量的回归结果并不显著,可能原因在于中心城市的经济发展处于较高水平,产业结构也发展到了一定的水平,短期的作用力对其影响并不大,需要长期的发展才能促进产业结构的变量。在众多变量中,经济发展水平的回归系数显著为正,说明不管是在中心城市还是非中心城市,经济发展水平对产业结构的影响始终存在。

在非中心城市中,由于城市发展水平不高,因此,各个变量对城市产业结构升级的影响较为明显。变量区域协同的回归系数显著为正,说明其对城市产业结构升级有着明显的促进作用。控制变量中人力资源水平对产业结构升级的作用同样存在,其他变量中基础设施水平、城市规模、科教投入的回归系数同样是显著为正,说明在城市的发展过程中,其对城市产业结构升级的促进作用较为明显。从异质性分析结果来看,当城市水平发展到一定阶段后,城市群的产业结构会在一定时期内处于较为稳定的状态,除非是受到极大的外力作用才会发生变革。而当城市经济处于发展阶段时,任何对产业结构发展有利的因素发生变化都有可能会产生积极作用。

四、结论与建议

(一)结论

本研究旨在探讨基于区域协同的安徽省城市群产业升级路径,并对研究结果进行实证分析。经过研究和分析,本研究得出以下结论:

第一,从整体上来看,区域协同有利于城市群产业结构升级。从表达式1-表达式4来看,区域协同的回归系数均显著为正,表明区域协同对产业结构升级有着显著的正向影响。从表达式1来看,区域协同每提高一个单位,产业结构升级提高0.116个单位;从表达式3来看,区域协同每提高一个单位,产业结构升级提高0.079个单位。

第二,城市群的产业结构升级在中心城市和非中心城市表现出了不同的结果。在中心城市,变量的回归结果并不显著,可能原因在于中心城市的经济发展处于较高水平,产业结构也发展到了一定的水平,短期的作用力对其影响并不大,需要长期的发展才能促进产业结构的变量。在非中心城市中,由于城市发展水平不高,因此,各个变量对城市产业结构升级的影响较为明显。

第三,从控制变量来看,控制变量人力资源水平、基础设施水平、经济发展水平、城市规模、科教投入的回归系数均为正且显著,说明其对城市群产业结构升级有着显著的促进作用。

(二)建议

第一,重视区域协同发展。区域协同是指在某一区域内,各个城市或地区之间共同合作,优化资源配置,提高经济效益,从而实现共同发展的过程。在产业结构升级中,区域协同具有非常重要的作用。各个城市或地区的产业链是相互关联的,通过加强产业链协同,可以实现资源共享和优化配置,形成产业集群,提高整个区域的产业竞争力。若某一城市在某一领域有一定的优势,其他城市或地区可以在该领域中寻找自己的定位,相互补充,形成完整的产业链。随着时代的发展和市场的变化,某些产业的发展可能会出现瓶颈,需要进行转型升级。通过区域协同,可以在多个城市或地区共同推动产业转型升级,提高整个区域的产业水平。若某一地区主要以传统制造业为主,可以通过区域协同,吸引高科技产业落户,推动传统制造业向智能制造和高端制造转型。

第二,提升人力资源水平。高素质的人才是推动产业结构升级的重要支撑,通过引进高素质的人才,可以补充和壮大产业发展所需的人才队伍,推动产业结构升级。可以通过实施优惠政策和鼓励创新创业等手段,吸引和留住高素质人才。产业结构升级需要具备更高层次的人才支撑,通过人才培养可以提高整个产业的素质和竞争力。可以通过设立产学研合作基地、行业人才培训等方式来提高人才的素质,加强产业技术的研究和应用,促进产业的升级。人才流动可以促进人才资源的合理配置和利用,为产业结构升级提供动力。各级政府可以通过引导人才向高科技和新兴产业领域流动,鼓励人才在不同产业和企业之间流动,促进知识和技术的交流和融合。激励机制可以促进人才的积极性和创造性,推动产业结构升级。可以通过建立绩效考核和薪酬激励机制,提高人才的工作积极性和工作质量,促进产业的发展。同时,可以通过为人才提供更广阔的职业发展空间、优厚的福利待遇等方式,增强人才留存的吸引力。

第三,扩大城市群规模。随着城市规模的不断扩大和人口的不断增长,城市的经济发展也逐步由传统产业向高技术、高附加值产业转型升级。城市规模的扩大需要合理的规划和管理,城市战略规划是保证城市可持续发展的重要手段。通过规划布局城市产业结构,优化产业布局和空间分布,推动产业集聚和升级,提高城市经济的质量和效益。城市规模越大,创新能力也就越强。通过加强城市创新资源的整合和利用,提高城市创新能力和水平,促进高科技和新兴产业的发展,推动产业结构升级。可以建立科技园区、孵化器等创新孵化载体,为企业提供创新平台和服务,促进创新创业。通过加强城市战略规划、促进城市创新能力、加强城市人才资源的引进和培养以及加强城市基础设施建设等措施,可以提高城市的经济实力和竞争力,推动产业结构升级,实现城市可持续发展。

参考文献:

[1] 包明齐,武兴伟.创新驱动下城市产业生态转型升级研究——基于城市空间杜宾模型的实证[J].技术经济,2020,39(11):60-69.

[2] 邓慧慧,潘雪婷,李慧榕.城市群扩容是否有利于产业升级——来自长三角县域的经验证据[J].上海财经大学学报,2021,23(3):32-47.

[3] 郑晓舟,郭晗,卢山冰,等.中国十大城市群环境规制与产业结构升级的耦合协调发展研究[J].经济问题探索,2021,467(6):93-111.

[4] 冯亮,陆小莉.产业转型升级效果的多维测度:以京津冀城市群为例[J].统计与决策,2021,37(19):64-67.

[5] 陈福时,李文丹,万贤贤等.产学研协同创新对产业结构升级与发展影响的实证——以长江中游城市群为例[J].统计与决策,2021,37(21):174-178.

[6] 周伟,宁煊.基于产业转移升级的创新收益分配研究——以京津冀城市群为例[J].中国科技论坛,2021,308(12):52-61.

[7] 彭山桂,张苗,王健.土地要素价格对城市产业转型升级的影响及其溢出效应——基于长江三角洲城市群的实证研究[J].中国土地科学,2021,35(12):44-53.

[8] 涂建军,姜莉,徐桂萍等.长三角城市群科技创新、产业结构升级与新型城镇化的交互影响[J].城市发展研究,2021,28(12):1-11.

[9] 尹德挺,于倩,史毅.北美五大湖城市群的人口空间聚集与传统产业升级[J].北京行政学院学报,2022,138(2):89-99.

[10] 柯蕴颖,王光辉,刘勇.城市群一体化促进区域产业结构升级了吗[J].经济学家,2022,283(7):62-75.

[11] 郭艺,曾刚,魏文栋等.区域一体化对资源型城市产业结构升级的影响[J].经济地理,2023,43(3):131-139.

[12] 徐丹,于渤.空间溢出视角下长三角城市群高技术产业集聚与城市创新——产业结构优化升级的中介效应与时空异质性分析[J].研究与发展管理,2023,35(2):15-29.