五四背景下落魄文人与烟厂女工的命运交织

2024-12-31马艺嘉

“师魔”白居易在《与元九书》中写道:“文章合为时而著,歌诗合为事而作。”中国文史学家王瑶也曾提道:“从理论上说,作为意识形态的文学,当然要为社会存在所影响所决定,每一个时代的文学,都不能脱离当时的经济和政治”。任何优秀的文学作品必然是立足于时代和广大人民群众的,但又不完全局限于单个时代,通常具有普适性。

五四运动作为拥有划时代意义的事件,不仅改变了中国的政治和社会结构,标志着中国新民主主义革命的开端,中国的工人阶级登上历史舞台;也在文学史上意义非凡,是中国现代文学的起点(存争议)。

郁达夫在以一个大胆叛逆、主观色彩浓烈的现代作家形象问世于五四文坛的同时,其思想层面也不乏强烈的社会政治观,并且与时俱进。《春风沉醉的晚上》是郁达夫在留日归国后于1923年7月创作的短篇白话小说,其中两位主人公——知识分子“我”与烟厂女工陈二妹,正是20世纪20年代中国社会的两大主要群体。

通过对“我”和陈二妹的描写结合当时的时代背景,了解五四运动后知识分子和工人所面临的困境和迷茫,分析困境下人们的情感导向,并进一步探究时代如何影响下层人民的命运。

创作背景

1922年7月,郁达夫带着满腔抱负结束了十年留日生涯回国,准备大展身手。但是一战之后列强卷土重来,五四新文化运动声浪渐微,取得的成就逐渐被蚕食。政治上,对外中国重新回到了被列强共同支配的局面,对内各系军阀割据混战,“城头变幻大王旗”,兵荒马乱。经济上,好不容易发展起来的民族工业被外国资本打压后迅速萧条,工厂倒闭,工人失业。整个社会被黑暗笼罩,民不聊生,国将不国,惨不能言。加之骤失学生津贴,郁达夫切切实实体会到了国内情形的严峻,以及下层人民水深火热的生活。被迫无奈接受现实后,他将目光从小资产阶级下放关注到劳动人民(如工人阶级)身上,创作了《春风沉醉的晚上》。

困境与迷茫

烟厂女工——陈二妹。“去年秋天死了”父亲,陈二妹一个人在上海孤苦无依,工厂的“李”姓管理人员乘机想要戏弄她。“早晨七点钟起,晚上六点钟止,中午休息一个钟头,每天一共要做十个钟头的工”,这是二妹每日的工作日常,但是即使这样每个月一点都不休息,挣得的9块大洋月薪也难以承担每月饭钱、房租及买衣服的开销。

二妹也曾多次表露自己对工厂的恨,面对意图不轨的管理人员,高强度的工作和与之不匹配的难以维持生计的工资,为什么还要继续工作呢?按照人之常情来说应该不是不想离开,而是不能。首先,当时民族经济受外国制约,许多工厂倒闭,在这样的情况下能够有一份工作实属不易。“我”就是失业没有工作的一员,“她是不想做工而工作要强迫她做,我是想找一点工作,终于找不到”。其次,“我”没有工作,尚能通过稿费勉强挣钱,而二妹并没有这样子的能力,并且孤苦无依没有可以依靠的亲友。一旦放弃现在的工作,那么在找到新工作之前将丧失一切经济来源,无法保证什么时候找到下一份工作,也无法保证下一份工作的工资高于现在。

即使二妹身处困境之中,但是她也没有自怨自艾,依旧竭尽所能过好自己的生活,在面对和自己“同病相怜”的“我”时也会分享食物,展露自己的关心。二妹代表了正直、善良、真诚、乐于助人、朴素的阶级反抗意识的底层劳动人民形象。

实际上,当时社会烟厂女工的待遇相比小说更加糟糕。根据英美烟草公司的工人揭露:“天明七时前入场,晚八时散工。能手每日可得五六角之进款,次手终日埋头屈躬,勤不释手,犹不能供一日之食用,且含胶粘贴,唇破舌裂。偶失手制错,立被辱打罚金。又当天阴风雨之日,不问寒暑,紧闭四窗,烟气直冲,脑为麻醉,衣为汗湿,虽云作工,实与身囚牢狱无异。”作品受到作者认知维度的限制,郁达夫作为知识分子显然对工人阶级了解不够深入,通过二妹窥探到的当时工人的困窘只是冰山一角。

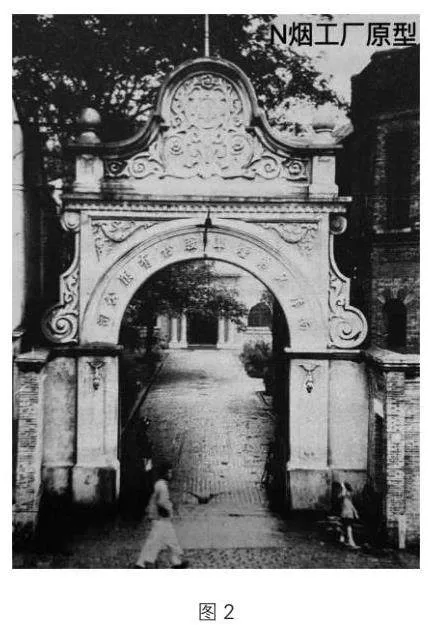

落魄文人——“我”。文章开篇就点名了“我”失业的情况,从“鸟笼似”的“监房”几经辗转搬至了“猫额”大的“贫民窟”,也因此与陈二妹开始有了交集。“我”在经济上窘迫的表现之一就是“唯一的财产”是一件“破得不堪”的“棉袍子”。除此之外,这件“棉袍子”也一定程度上加重了“我”身体和心灵的困境。因为只有这么一件破袍子,“我”白天不好意思出门,只在晚上出门散步,这导致“我”的身体情况变得更加糟糕,“非但我的全部健康不如常人,就是我的眼睛和脚力,也局部地非常萎缩了”。这件袍子让“我”觉得自己与“同类”比起来“自惭形秽”,“不知不觉地把头低俯了下去”,接着先被“无轨电车”的“机器手”怒骂,又被“估衣店的店员”“嘲弄”。“我”作为留过洋的曾经的小资产阶级知识青年,有着自己的骄傲,一连受到这样子的打击,在本就内心孤寂、神经衰弱的情况下精神上的困境加剧。

“我”在困境中越陷越深,甚至到了麻木的地步,“把‘我是什么人’‘我现在所处的是怎么一种境遇?’‘我的心里是悲还是喜?’这些观念都忘掉了”,在二妹问“我”时,也只是“呆呆的,半晌说不出话来”。这里写“我”的迷茫,实际是在指控那个在不断“吃人”的社会。在民国时代的背景下,普罗大众很难独善其身,都在困境中艰难地维持生计。

文学即是人学,文学的时代性,是时代生活的真实记录。郁达夫写病态并非展览病态,而是在揭示一种“时代病”。而“我”正是感染了这种“时代病”,“我”的“病”就是那个时代的通病;如果要治好“我”,治好其他和“我”一样患这种“病”的人们,那么前提是要治好这个“时代病”。

知青与女工的交织

因为经济上的窘迫,“我”与陈二妹两个不同阶级本不应该有交集的人生,因为同住在一个房子里开始有了交集。“我”与二妹之间的交往大概分为四个阶段。

第一个阶段:两人没有什么交流。陈二妹对“我”持有警惕和疑惧的态度,对于“我”的打招呼“也并不回答”。

第二个阶段:两人开始有了往来。陈二妹对“我”持有信任和关怀的态度。通过交流,她为“我”的境遇感到同病相怜,也诉说了自己作为工人的艰辛和愤怒。

第三个阶段:两人之间产生了一场误会。陈二妹对“我”持有怀疑和劝诫的态度,因为“我”昼伏夜出形迹可疑,以及突然有了一笔“横财”,她以为“我”可能走上了“邪路”。

第四个阶段:两人之间的误会得到了解释和消除。陈二妹对“我”持有坦率和欣慰的态度,因为她明白了“我”收到的是稿费,而且“我”也向她说明了深夜出去只是散步。

在误会解除之后,“我”对二妹产生了情欲,但终究在“理性”命令下没有跨出这一步。简单地说,郁达夫看到了知识分子和大众同命运,但是中间的鸿沟无法跨越,所以他停止了。与其说是产生了爱情,更像是两个落魄的男女因为孤寂互相寻找慰藉产生好感,“吊桥效应”下美化加强了这个好感。若难以改变当前的困境,长期在困境之中,互相之间的那点好感迟早在柴米油盐中消磨殆尽,分开是早晚的事情。加之“我”是一个知识分子,留过洋,身上还留有小资产阶级的颓废,陈二妹却没有受过太多的教育,是一个正直善良的烟厂女工。二妹不能很好地理解“我”的文人浪漫,“我”也很难完全像二妹期待的一样。“你刚才说的那——叫什么的——东西,能够卖五块钱,要是每天能做一个,多么好呢?”有好感的时候觉得二妹“单纯”,时间久了,两人阶级不同,从小的生存环境不同,在三观方面存在着差异,在困境时同病相怜有共同话题,境遇改善了,共同话题没有了,“单纯”就变成了不解风情。所以,如果在“我”因为一时的情欲冲动没有去控制住,就是害了二妹。

在五四背景下,知识分子和工人阶级共同面临着困境和迷茫。陈二妹代表了底层劳动人民的形象,在困境中依然保持着正直、善良的品格。“我”则代表了落魄的知识分子形象,在经济窘迫中陷入身心困境,失去了对自我的认同和生活的方向,麻木迷茫。两个不同阶级的人因缘际会交织在一起,最终达到了一种相互理解和关怀的状态,虽然互生好感但是没有跨入下一步。个人与社会、感情与理智的矛盾纠缠,每一个普通人都被时代刻下了独有的印迹。

(作者单位:悉尼大学)