施磷对玉米/花生间作农田土壤碳氮磷化学计量特征和产量的影响

2024-12-31郁宁马任甜寇太记焦念元高佳凯

关键词: 玉米/花生间作; 磷肥; 碳; 氮; 磷; 化学计量学

磷素作为集约化农业生产中限制产量提高的重要因素之一,在作物生长发育、维持产量以及农业可持续发展等方面发挥着不可替代的作用[1−2]。合理施磷是改善作物磷素营养和获得高产的重要保障[3],磷在一定范围内能增强光合作用,提高干物质积累量,影响着作物整个发育时期以及各种生理过程[4],但大多数土壤自身的供磷能力有限,不能满足作物养分的需求,因此施用适量磷肥在保障作物高产中发挥着重要作用。此外,施用磷肥在一定程度上可以提高土壤中的养分含量,影响作物对碳(C)、氮(N)、磷(P) 等元素的吸收和分配,这势必导致土壤养分含量和化学计量比发生变化。孟翔等[5]研究表明,与不施磷相比,施磷能显著提高土壤全磷含量。盛基峰等[6]研究表明,施磷肥能显著增加土壤有机碳、全氮含量。因此,合理的施肥管理措施是提高土壤C、N、P 含量的有效途径。

C、N、P 作为作物生长发育必不可少的营养元素,是养分循环的重要物质和能量来源,也是反映土壤质量及肥力的重要指标[1,7]。土壤C、N、P 含量和储量的变化可能会改变各种生态系统组成部分的C、N、P 化学计量,进而影响生态系统的结构和功能。土壤生态化学计量比可以直观反映碳氮磷等元素在土壤中的动态变化情况,通过对土壤中C、N、P 元素化学计量特征的研究,可以明确土壤养分与作物间的相互关系及整体循环过程[8]。

间作是指在同一时间相同地块内分行或分带相间种植两种或两种以上作物的集约化农业生产上的一种典型的种植方式,禾豆间作种植作为其中一种模式,其通过作物高矮、根系深浅搭配,可以集约利用光、热、水、肥等资源,增强作物抗逆性,促进农业增产[9]。大量研究表明,在间作种植方式下产量优势显著。王晓维等[10]研究表明,玉米和大豆间作能提高玉米产量,具有一定的间作优势。雷雲翔等[11]的研究表明,玉米和大豆间作可活化土壤养分库,提升系统的光合作用能力,从而提高间作系统产出。

间作种植不仅能提高作物产量,还能改善土壤中的碳氮磷营养,提高土壤中的养分含量[12]。前人研究表明,间作种植由于增加了输入土壤中的凋落物种类和数量,有利于促进土壤有机碳和全氮的积累[13]。也有相关研究认为,间作种植体系下,进入土壤的有机碳源分解速率高,不利于土壤碳氮的固持[14]。由此可见,有关间作种植对土壤有机碳和养分的影响仍存在不确定性。前人针对间作对化学计量特征和产量的影响已开展了一些研究[15−16],但在间套作基础上研究施磷对土壤碳氮磷化学计量特征和产量的影响报道较少。为此,本研究以施磷和不施磷条件下玉米/花生间作系统中的土壤为研究对象,分析施磷(P2O5 180 kg/hm2) 和不施磷(P2O5 0 kg/hm2) 两个磷水平和玉米单作、花生单作、玉米/花生间作3 种种植模式下的土壤碳氮磷含量、储量、化学计量特征和作物产量,为改善农田土壤肥力、优化土壤养分管理、提高间作产量优势提供一定的理论依据和技术指导。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

长期定位试验始于2010 年,地点位于河南省洛阳市河南科技大学实验农场(33°35′~35°05′N,111°8′~112°59′E)。试验地处温带,属于半湿润、半干旱的大陆性季风气候,年均气温12.1℃~14.6℃,年均降雨量600 mm,年均蒸发量2110.3 mm,年平均无霜期215~219 天。试验地土壤为黄潮土,质地为中壤,初始耕层(0—20 cm) 土壤理化性质如下[17]:碱解氮79.86 mg/kg,有效磷11.6 mg/kg,速效钾223.8 mg/kg,有机碳10.7 g/kg,pH 7.33。

1.2 试验设计

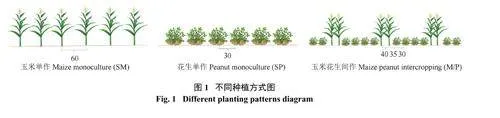

本试验选用玉米‘郑单958’、花生‘花育16’为供试材料,采用种植方式和施磷量双因素完全随机区组设计,设置两个施磷水平P0 (P2O5 0 kg/hm2)、P180(P2O5 180 kg/hm2) 和花生单作(SP)、玉米单作(SM)、玉米/花生间作(M/P) 3 种种植模式(图1),共6 个处理,每个处理重复3 次,共18 个小区,每个小区面积48 m2 (6 m×8 m),东西行向种植。玉米单作行距60 cm,株距25 cm;种植密度为6.67 万株/hm2;花生单作行距30 cm,株距20 cm,密度为16.67 万株/hm2。玉米和花生间作采用2∶4 模式,即2 行玉米间作4 行花生;玉米宽窄行种植,宽行行距160 cm,窄行行距40 cm,株距20 cm,种植密度为5 万株/hm2,花生播种于玉米宽行之中,行距30 cm,株距20 cm,密度10 万株/hm2。花生与玉米相邻行间距为35 cm。磷肥采用磷酸二铵(P2O5 46%),一次性基施,氮肥采用尿素(N 46%),磷酸二铵和尿素用量的计算方法为:基施氮(磷) 量×单位面积/化肥含量。单作花生、间作花生均一次性基施N 90 kg/hm2,单作玉米、间作玉米的施氮量均为N 180 kg/hm2,按基追比1∶1 分两次施用,追肥在玉米大喇叭口期追施。人工收获作物后,将地上部秸秆通过秸秆粉碎还田机粉碎还田,施入基肥,通过旋耕的方式翻入土壤。

1.3 样品采集

于2022 年10 月作物收获后进行样品采集,将每小区划分为3 部分,采集0—20 和20—40 cm 土壤样品,每部分取5 个样点混合成1 个样品。单作处理,每个小区在作物行间采集土样,间作处理根据花生和玉米间作的条带采集土样。土壤样品在实验室自然风干后去除植物根系、植物残体、石砾等杂质,将土样磨碎过0.15 mm筛后保存,用于土壤有机碳(SOC)、全氮(TN) 和全磷(TP) 的测定。收获期,在各小区收获代表性2 m 长、双行玉米果穗、花生植株荚果,风干后测定玉米籽粒和花生荚果重,分别计算玉米、花生产量(kg/hm2)。

1.4 样品测定

土壤有机碳和养分的测定采用常规分析方法。土壤容重采用环刀法测定,土壤SOC 采用重铬酸钾容量法—外加热法测定,TN 采用凯氏定氮法测定,TP 采用钼锑抗比色法测定[18]。

土壤有机碳储量(SOCS)、全氮储量(TNS) 和全磷储量(TPS)、土地当量比(LER) 的计算公式为:

式中,SOCS、TNS、TPS 单位为kg/m2,SOCi 是土壤第i 层的有机碳含量(g/kg),TNi 是土壤第i 层的全氮含量( g / k g ),T P i 是土壤第i 层的全磷含量(g/kg),BDi 是土壤第i 层的土壤容重(g/cm3),Di 是土壤第i 层的深度(m)。YIM 和YIP 分别表示间作体系中玉米、花生产量(kg/hm2),YSM 和YSP 分别表示单作玉米、单作花生产量(kg/hm2)。

1.5 数据分析

试验数据采用Excel 2019、SPSS 27.0 统计分析软件进行处理分析,图表绘制运用Origin 2021 进行。采用单因素方差分析联合LSD 检验比较不同处理间的差异(Plt;0.05 为差异显著)。相关分析采用皮尔逊相关法。

2 结果与分析

2.1 不同磷水平和种植方式下土壤碳氮磷含量

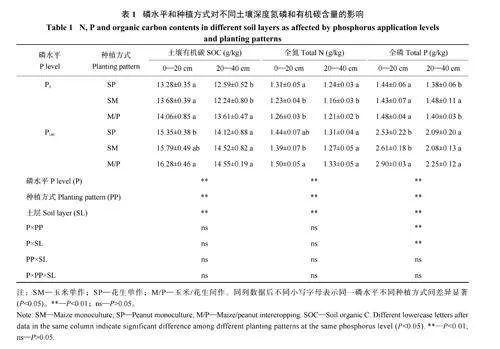

由表1 可知,种植方式、磷水平和土层对土壤SOC、TN、TP 含量有极显著影响。P0 水平下,在0—20 cm 土层,不同种植方式间SOC、TP 含量差异不显著,SP 处理土壤TN 含量较SM 和M/P 处理分别提高 6.2% 和3.7%;在20—40 cm 土层,M/P 处理较SP 和SM 处理土壤SOC 含量分别显著提高了8.0% 和11.1%,SP 处理的土壤TN 含量分别显著高于SM 和M/P 7.4% 和2.8%,SM 处理土壤TP 含量较SP 和M/P 处理分别显著提高7.0% 和5.2%。P180水平下,在0—20 cm 土层,M/P 处理较SP 处理土壤SOC 含量显著提高了6.0%,较SM 处理土壤TN 含量显著提高了7.7%,较SP 和SM 处理土壤TP 含量分别显著提高了14.7% 和11.1%。与P0 相比,P180 水平下的土壤SOC、TN、TP 含量分别显著提高了14.2%、11.3%、67.8%。0—20 cm 土层土壤SOC、TN、TP 含量较20—40 cm土层分别显著提高了8.3%、8.0%、16.2%。交互作用对土壤SOC、TN 含量无显著影响,种植方式和磷水平、磷水平和土层的交互作用对TP 含量存在极显著影响,种植方式和土层、种植方式和磷水平和土层的交互作用对TP 含量无显著影响。

2.2 不同磷水平和种植方式下土壤碳氮磷储量

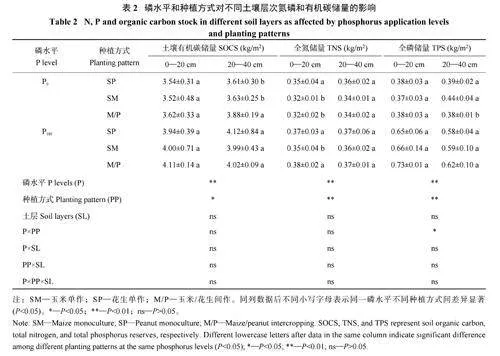

由表2 可知,磷水平和种植方式对土壤有机碳储量(SOCS)、全氮储量(TNS)、全磷储量(TPS)有显著或极显著影响。P0 水平下,在0—20 cm 土层,SOCS 和TPS 在不同种植方式间差异不显著,S P 处理的T N S 较SM 和M / P 处理均显著提高9.4%;在20—40 cm 土层,M/P 处理SOCS 较SP 和SM 处理分别显著提高了7.6% 和7.0%,M/P 处理TPS 含量较SP 和SM 处理分别显著降低了2.9% 和12.5%。P180 水平下,在0—20 cm 土层,SP 和M/P处理的土壤T N S 含量较SM 处理分别显著提高6.1% 和7.3%。与P0 相比,P1 8 0 水平下的SOCS、TNS、TPS 分别显著提高了10.9%、8.0%、63.3%。土壤SOCS 随着土层深度的增加而增加,土壤TPS随着土层深度的增加而降低。种植方式和磷水平的交互作用对SOCS、TNS 无显著影响,对TPS 有显著影响,种植方式和土层、磷水平和土层、种植方式和磷水平及土层的交互作用对SOCS、TNS、TPS均无显著影响。

2.3 不同磷水平和种植方式下土壤碳氮磷化学计量比

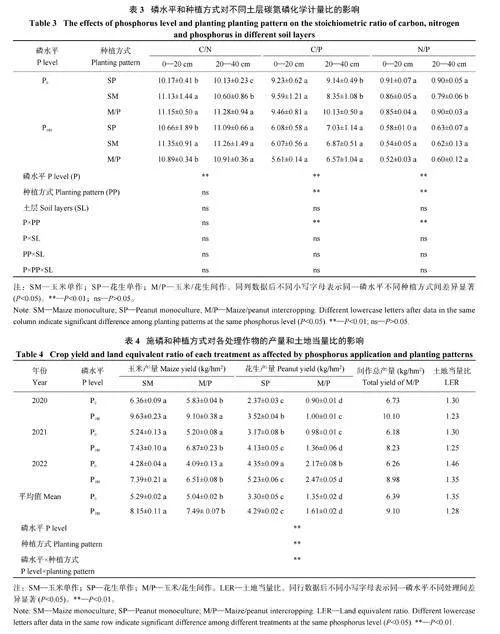

由表3 可知,磷水平和种植方式对土壤C/P、N/P有极显著影响。P0 水平下,在0—20 cm 土层,SP 处理土壤C/N 分别显著低于M/P 和SM 处理8.8% 和8.6%;在20—40 cm 土层,M/P 处理较SP 和SM 处理分别显著提高了土壤C/N 11.4% 和6.5%,M/P 处理较SP 和SM 处理分别显著提高了土壤C/P 10.8%和21.3%,M/P 和SP 处理较SM 处理均显著提高了土壤N/P 13.9%。P1 8 0水平下,在0—20 cm 土层,SM 处理较SP 和M/P 处理分别显著提高了土壤C/N6.5% 和4.2%;在20—40 cm 土层,不同种植方式间C/N、C/P、N/P 差异不显著。与P0 相比,P180 显著降低了间作土壤C / N 2 . 3 %,分别显著降低了土壤C/P、N/P 31.6%、33.0%。种植方式和磷水平的交互作用对C/N 无显著影响,对C/P、N/P 存在极显著影响。种植方式和土层、磷水平和土层、种植方式和磷水平及土层的交互作用对C/N、C/P、N/P 均无显著影响。

2.4 施磷和种植方式对玉米和花生产量的影响

由表4 可知,种植方式、磷水平及其交互作用对产量有极显著影响。P0 水平下,M/P 处理玉米产量显著低于SM 处理 4.8%,M/P 处理花生产量显著低于SP 处理 59.0%,M/P 处理花生和玉米总产量较SM 和SP 处理分别显著提高了20.7% 和93.8%;P180 水平下,M/P 处理玉米产量显著低于SM 处理8.1%,M/P 处理花生产量显著低于SP 处理 59.0%,M/P 处理总产量较SM 和SP 处理分别显著提高了11.7% 和112.0%。在相同种植方式下,与P0 相比,P180 水平下SM、SP 处理作物产量及M/P 处理下玉米产量、花生产量及其总产量分别显著提高了54.0%、30.2%、48.7%、19.3% 和42.5%,LER 降低了 5.7%。

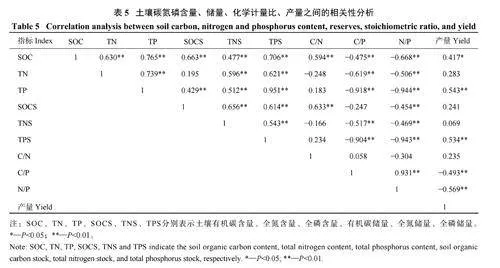

2.5 土壤碳氮磷含量及化学计量比与产量之间的相关性分析

由表5 可知,SOC 与TN、TP、SOCS、TNS、TPS、C/N 之间呈极显著正相关(Plt;0.01),与产量之间呈显著正相关(Plt;0.05),与C/P、N/P 之间呈极显著负相关(Plt;0.01),土壤TN 与TP、TNS、TPS 之间呈极显著正相关(Plt;0.01),与SOCS、C/N、产量之间均无显著相关性,与C/P、N/P 之间呈极显著负相关(Plt;0.01);土壤TP 与SOCS、TNS、TPS、产量之间呈极显著正相关(Plt;0.01),与C/N 之间无显著相关性(Pgt;0.05),与C/P、N/P 之间呈极显著负相关(Plt;0.01);SOCS 与TNS、TPS、C/N 之间呈极显著正相关(Plt;0.01),与C/P、产量之间无显著相关性,与N/P 之间呈极显著负相关(Plt;0.01);TNS 与TPS之间呈极显著正相关(Plt;0.01),与C/N、产量之间无显著相关性,与C/P、N/P 之间呈极显著负相关(Plt;0.01);TPS 与C/N 之间无显著相关性,与C/P、N/P之间呈极显著负相关(Plt;0.01),与产量之间呈极显著正相关(Plt;0.01);C/N 与C/P、N/P、产量之间无显著相关性;C/P 与N/P 之间呈极显著正相关(Plt;0.01),与产量之间呈极显著负相关(Plt;0.01);N/P 与产量之间呈极显著负相关(Plt;0.01)。

3 讨论

3.1 施磷对不同种植方式下土壤碳氮磷含量和储量的影响

本研究中,增施磷肥显著提高了土壤有机碳含量(表1),这与王朔林等[19]研究结果相似,他们通过栗褐土长期施肥定位试验发现,施磷肥下的土壤颗粒有机碳含量较不施磷肥的处理有增加的趋势,说明磷肥对有机碳含量的增加有一定的促进作用。这是由于施肥促进了作物根系生长,提高了根际微生物的活性,致使根系分泌物与植物残体增多,导致土壤有机碳含量增加[20]。有研究表明,施加磷肥可以显著提高土壤有机碳的含量[21],减少表土中有机质的分解[22],进而增加有机碳储量。本研究中,与不施磷肥相比,施磷肥能够提高土壤有机碳储量(表2),这表明施磷对增强土壤有机碳储存固定有重要意义,这是因为施肥增加了土壤中的根系分泌物,提高了土壤中作物残留的根输入,补偿了土壤中有机质的消耗或者矿化造成的损失。土壤有机碳储量随着土层深度的增加而增加(表2),这是因为随着有机质的长年积累,土壤养分不断向深层累积,而且以豆科植物为主的间作系统可以增加作物的根系生物量,这些豆科植物为多年生植物,可以不断更新它们的根系,使更多难以降解的土壤有机质固存到土壤中,导致土壤有机碳储量增加。

单作种植方式中,单作花生的土壤全氮含量高于单作玉米(表1),这是由于花生不仅拥有大量的固氮菌种群,通过吸收土壤中的养分促进菌根的生长,固定土壤中的氮,此外,豆科作物还可以固定大气中的氮气,来补充土壤中的氮素,从而提高土壤中的氮素含量[23−24]。俄胜哲等[25]在黄土高原黑垆土地区的研究结果表明,长期施用化肥可增加该地区土壤全氮含量。本研究中,与不施磷肥相比,适当增施磷肥提高了土壤全氮含量(表1),这是因为磷肥的施用有助于作物根系的发育,增加与土壤的接触面积,促进根系对养分的吸收[26],因此磷肥添加下土壤全氮含量增加,这与Wang 等[27]研究结果相似。与不施磷肥相比,施磷肥能够提高土壤全氮储量(表2),一方面是因为秸秆还田配施化肥可显著增加土壤全氮含量、作物产量和根茬还田量,根茬还田量的增加又进一步增加了土壤全氮含量,形成了相互促进的互馈关系[25];另一方面是因为磷肥的添加增强了土壤团聚体的稳定性,物理保护与化学结合作用又促进了土壤对氮的吸收与积累。

与不施磷肥相比,施磷肥后提高了土壤全磷含量(表1),这与刘凯等[28]的研究结果相似,他们通过研究长期不同施肥处理下,水稻不同生育时期土壤微生物量磷的动态变化与差异,发现与不施磷相比,施磷能显著提高土壤全磷含量,这是由于适量的磷肥促进根系生长,增加了根系分泌物,导致更多的根系分泌物和残留物进入土壤[29],因此磷肥添加下土壤全磷含量增加[30]。与不施磷肥相比,施磷肥能够提高土壤全磷储量(表2),原因是施磷量超过作物吸收量,导致土壤磷素盈余,进而增加土壤磷储量。土壤全磷储量随土层深度的增加而减少,可能是因为每年施用的磷肥会补充表层土壤中被作物所吸收的养分,进而导致表层土壤磷储量高于深层土壤。

3.2 施磷对不同种植方式下土壤碳氮磷化学计量比的影响

土壤C/N、C/P、N/P 是碳、氮、磷元素总质量的比值,不同种植方式和磷水平对土壤C、N、P 元素含量及储量有着深刻的影响,碳氮磷化学计量随之发生变化。化学计量特征可以反映土壤C、N、P 的矿化和固持作用,并指示土壤营养元素的限制及其有效性[31]。土壤C/N 是衡量土壤质量和碳氮养分平衡状况的指标,且土壤C/N 的大小将影响土壤有机碳与氮循环,土壤C/N 值越高,表明氮素的利用效率越高,有机质的矿化速率越低[32]。本研究结果表明,在单作种植方式中,单作花生的土壤C/N 较低(表3),说明土壤中氮素含量较高,这与康晓祺等[33]所测得的土壤全氮含量特征相同。这是由于花生拥有大量的固氮菌种,能提高土壤中的氮含量[34]。与不施磷肥相比,施磷肥降低了间作土壤C/N (表3),说明施用磷肥促进了间作条件下土壤中有机碳的分解速率,导致有机质分解程度高,这可能是增施磷肥后产生的各种酶和有机酸,促进了顽固性碳的分解,使碳更快地被作物利用,导致土壤有机碳减少[35]。

土壤C/P 是反映磷素矿化能力的指标之一,可用于衡量土壤释放和吸收固持磷的潜力,C/P 越低,磷利用率越高[36]。本研究结果表明,施磷后,土壤C/P 降低(表3),这与平怀香等[35]的研究结果一致,说明施磷提高了土壤磷的有效性,这可能是因为长期施用磷肥使得土壤中残留了大量磷素,进而导致土壤C/P 降低。

土壤N/P 不仅是确定土壤养分限制阈值的重要指标,还会直接影响植物的养分利用效率,N/P 越低,表明作物生长受氮限制,N/P 越高,表明作物生长受磷限制[15]。本研究中,施用磷肥降低了N/P(表3),说明施磷加速了土壤氮的消耗,可能导致土壤氮对作物生长的限制,这可能是磷肥添加后刺激了作物的生长,地下生物量增加,会吸收更多的养分,进而导致氮的消耗。

3.3 施磷对不同种植方式下玉米和花生产量的影响

禾本科作物的间套作,其产量一般低于高产作物单作,但高于低产作物单作[37]。本研究结果表明,在间作系统中,各作物产量虽有所降低,但系统总产量高于单作,且LERgt;1 (表4),这与Zan 等[17]研究结果一致,说明玉米/花生间作方式有增产优势,这是因为玉米花生对资源的利用存在互补性,作物之间呈现出以利用性竞争为主的态势。在间作种植体系中,花生产量降低幅度较大的原因可能是玉米/花生间作优势主要来源于玉米花生种间相互竞争、互补效应,在其共处期,由于花生受玉米遮荫影响而导致受光不足,生长受到抑制,影响了花生的生长发育和物质合成[38]。本研究结果表明,磷肥对间作玉米、花生产量存在极显著的正效应,与不施磷相比,施磷能提高间作玉米、花生产量,这是因为磷肥可以直接参与花生光合作用的光合磷酸化和碳同化过程,提高间作玉米羧化固定CO2 和净光合速率,改善光照环境,促进作物生长和产量的提高[4, 39],这与陈俊南等[3]的研究结果一致。

有机碳是土壤肥力的核心和农业可持续发展的基础,对提升作物产量和生态系统固碳有重要意义[40]。氮、磷作为作物生长的必需营养元素,积极参与细胞结构物质合成以及能量代谢等生理过程,是与作物生产密切相关的营养元素[41]。胡延斌等[42]通过研究土壤有机碳、全氮、全磷及碳氮比对玉米生产的影响,发现一定阈值内土壤有机碳、全氮、全磷含量及碳氮比对玉米产量表现出积极的正效应,超出一定阈值后玉米产量的增长出现减缓甚至下降趋势。本研究中,作物产量与碳氮磷含量呈正相关,这说明SOC、TN、TP 含量对提升作物产量有重要意义。

4 结论

与单作相比,玉米和花生间作能够更好地利用自然资源,具有一定的间作优势,施磷能提高玉米花生产量,改善土壤养分状况。间作土壤碳氮磷含量随土层的加深而降低,土壤碳储量随土层的加深而增加,磷储量随土层的增加而降低。与施磷相比,种植方式并没有显著改变土壤化学计量特征。长期施用磷肥降低了间作的C/N 及土壤C/P、N/P。因此,在华北地区玉米和花生间作的种植过程中可适当增施磷肥,进而提高养分含量,增加作物产量,为缓解华北平原地区粮油争地矛盾做出贡献。