31年长期施肥对潮土中微量元素演变及小麦微量元素吸收的影响

2024-12-31丁世杰郭斗斗张水清宋晓张珂珂郭腾飞岳克黄绍敏周囯勤

关键词: 长期定位试验; 施肥模式; 潮土; 小麦; 微量元素

微量元素是生物体内酶、维生素与生长激素等物质的重要组分,其在土壤中的丰缺直接决定着作物的产量和品质,最终影响人体健康[1−2]。微量元素也是参与土壤碳、氮、磷等养分转化中生物驱动过程的关键调控因子[3−5]。维持土壤微量元素平衡对于土壤肥力与农业生产具有重要意义[5−7]。

农田生态系统中土壤微量元素的含量及其有效性受成土母质、耕作方式、施肥、大气沉降等因素的影响[8−10]。施肥既可以通过肥料自身携带对土壤中的微量元素进行补充[ 1 1 − 1 3 ];也能通过调控土壤pH值、阳离子交换量以及土壤有机质的降解速率等,来影响微量元素在土壤中的累积及其有效性[11, 14−16]。与化肥相比,施用有机肥对土壤微量元素的影响更为明显[17]。Zhou 等[18]研究发现,长期施用化肥只提高了土壤有效态铜、锌含量,而长期施用有机肥则是显著提高了土壤全量与有效态铜、锌含量。此外,土壤中微量元素对施肥模式的响应也因土壤类型、肥料种类的不同而存在差异[18−20]。

植物对微量元素的吸收与土壤中微量元素有效性密切相关,且对不同施肥模式的响应不同[14]。在适宜范围内增加施氮量可提高小麦籽粒中锌的含量[21]。施用磷肥一方面通过自身携带增加土壤中锌含量[11];另一方面土壤有效磷的增加会提高锌的有效性,从而提高作物对锌的吸收[15]。朱先进等[22]在草甸棕壤上的研究发现,与不施肥相比,长期施肥可显著提高铁、锰、锌、铜在玉米植株中的积累及其在籽粒中的分配,其中氮磷钾化肥与有机肥配施效果最为显著。Zhang 等[23]也发现化肥与有机肥配施可提高小麦籽粒锌、铜含量。然而,有研究指出长期施用有机肥或化肥并未显著影响春大麦籽粒中锰、锌、铜含量[24]。

潮土是华北平原的主要耕作土壤,其有机质与氮、磷等营养元素含量低,制约着作物生产力的提高[25]。关于培肥潮土地力,前人研究更多是侧重于施肥与耕作等措施对土壤氮、磷营养元素与作物产量的影响[26−28],而对于不同培肥措施对土壤和作物中微量元素的影响关注尚少。本研究基于一个始于1990年的长期定位试验,来探究长期不同施肥模式对潮土中微量元素的演变以及小麦对微量元素吸收的影响,以期为实现华北平原潮土区农田地力提升与作物高产优质提供理论依据与技术支持。

1 材料与方法

1.1 试验点概况与试验设计

长期定位施肥试验布置于“国家潮土土壤肥力与肥料效益长期监测站”内,1990 年开始试验。其原址位于河南省郑州市,2009 年5 月采用原状土搬迁的方式移至正北约23 km 处(河南现代农业研究开发基地,113°40′E,34°47′N)。该地区气候类型为半干旱半湿润的暖温带大陆性季风气候,年均降水量为640 mm,其中70% 集中于6—9 月。供试土壤为砂壤质潮土,成土母质为黄河冲积物。种植模式为冬小麦−夏玉米一年两熟制。

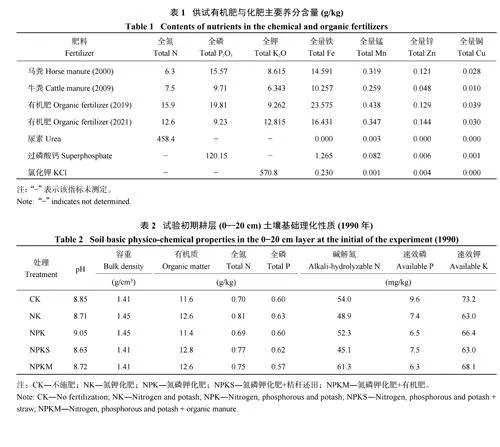

本试验选取长期定位施肥试验中的5 个处理:不施肥(CK)、氮钾化肥(NK)、氮磷钾化肥(NPK)、氮磷钾化肥+秸秆还田(NPKS)、氮磷钾化肥+有机肥(NPKM)。每个处理3 次重复,小区面积为43 m2,采用随机区组设计。试验所用氮、磷、钾化肥分别为尿素、过磷酸钙和氯化钾。1990—1999 年施用的有机肥为马粪,2000—2010 年为牛粪,2011—2021年为商品有机肥(原材料为牛粪)。肥料养分含量见表1。小麦季施N 165 kg/hm2,P2O5 82.5 kg/hm2,K2O 82.5 kg/hm2。NPKS、NPKM 与NPK 为等氮量处理,NPKS 处理1991—2001 年间施氮量的70% 来自于玉米秸秆还田,不足部分由同期其它试验区秸秆补足,2002—2021 年为玉米秸秆全量还田,不足氮量用尿素补足,NPKM 处理70% 的施氮量来自有机肥,30% 为尿素。玉米季所有处理均只施化肥,施用量分别为N 187.5 kg/hm2、P2O5 93.75 kg/hm2、K2O93.75 kg/hm2。小麦和玉米季氮肥均分两次施用,60% 作为基肥在播种时施入土壤,40% 分别在小麦返青期和玉米大喇叭口期作为追肥施入。小麦收获后秸秆移除,留麦茬约15 cm,玉米收获后除NPKS处理外,地上部植株全部移除。1990 年土壤基础理化性质见表2。

1.2 样品采集与分析方法

分别于试验开始的第0 年 (1990)、10 年 (2000)、19 年 (2009)、29 年 (2019) 与31 年 (2021) 小麦收获后采集0—20 cm 耕层土壤样品,风干、过筛后用于测定土壤全量与有效态铁、锰、锌、铜含量。在冬小麦与夏玉米成熟期采集植株样品,在65℃ 下烘干后粉碎、过0.25 mm 筛,用于测定植株中的铁、锰、锌、铜含量。在2021 年对长期不同施肥处理下的土壤基础理化性质进行测定。

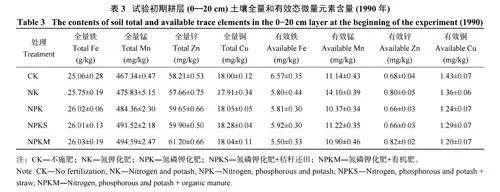

土壤有机质采用重铬酸钾外加热容量法测定;全氮采用凯氏定氮法测定;碱解氮采用碱解扩散法测定;全磷采用H2SO4−HClO4 消解,钼蓝比色法测定;速效磷采用NaHCO3 溶液浸提,钼蓝比色法测定;全钾采用HF−HClO4 消解,火焰光度计(FP640,上海佑科仪器仪表有限公司) 测定; 速效钾采用CH3COONH4 浸提,火焰光度计测定;土壤阳离子交换量采用氯化铵−乙酸铵法测定;土壤pH 采用pH计(FE28,梅特勒−托利多(上海) 有限公司) 测定(水∶土=2.5∶1)。土壤与植株样品经HNO3−HClO4−HF消解后,用火焰石墨炉原子吸收光谱仪(ZEEnit700P,德国耶拿) 测定土壤与植株中的全量铁、锰、锌、铜含量;土样经DTPA 浸提后,用火焰石墨炉原子吸收光谱仪测定有效态铁、锰、锌、铜含量。以上测定方法均参考《土壤农业化学分析方法》[29]。试验开始时土壤微量元素含量如表3 所示。

1.3 数据计算与统计分析

相关计算公式[30]如下:

作物籽粒微量元素吸收量(g/hm2)=作物籽粒微量元素含量(mg/kg)×作物籽粒产量(kg/hm2)/1000;

作物地上部微量元素吸收量(g/hm2)=作物籽粒微量元素含量(mg/kg)×作物籽粒产量(kg/hm2)/1000+作物茎秆微量元素含量(mg/kg)×作物茎秆生物量(kg/hm2)/1000;

微量元素收获指数(%)=作物籽粒微量元素吸收量(g/hm2)/作物地上部微量元素吸收量(g/hm2)×100。

微量元素施肥输入量与输出量[31−32]:

微量元素施肥输入量(g/hm2)=化肥微量元素含量(mg/kg)×化肥施用量(kg/hm2)/1000+有机物料微量元素含量(mg/kg)×有机物料施用量(kg/hm2)/1000;

微量元素输出量(g/hm2)=小麦籽粒微量元素吸收量(g/hm2)+小麦茎秆微量元素吸收量(g/hm2)×0.75+玉米籽粒微量元素吸收量(g/hm2)+玉米茎秆微量元素吸收量(g/hm2)。

式中,CK 处理微量元素施肥输入量为0;NK、NPK处理微量元素施肥输入量均来自于化肥;NPKS、NPKM 处理微量元素施肥输入量为化肥与玉米秸秆或有机肥所携带的微量元素总和。NPKS 处理下微量元素输出量不包含玉米秸秆中微量元素的含量。

采用Excel 2016 进行数据整理,使用Origin 2020软件进行数据作图。根据最小显著极差(LSD) 法,采用单因素方差分析检验施肥方式对土壤与植株中微量元素含量的影响。数据分析采用SPSS 21.0 软件包完成。

2 结果与分析

2.1 长期不同施肥处理对土壤中全量铁、锰、锌、铜含量的影响

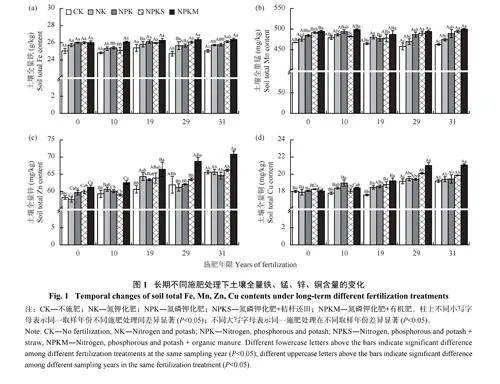

在31 年长期不同施肥处理下,土壤全量铁、锰含量分别在24.54~26.39 g/kg 与458.0~503.3 mg/kg范围内波动(图1)。长期NPKS 与NPKM 处理下土壤全量铁、锰有积累的趋势,但各处理在试验前后均无显著差异。各施肥处理下土壤全量锌、铜含量随施肥年限的增加呈逐渐增大的变化趋势,其中NPKM 处理下增加幅度最大,分别为16% 与17%。经过长期的施肥处理,土壤全量铁、锰含量均表现为NPKM 与NPKS 处理下较高;NPKM 处理下土壤全量锌、铜含量显著(Plt;0.05) 高于其它施肥处理,其次是NPKS 处理,但NPKS 与NPK、NK、CK处理间未检测出显著差异。

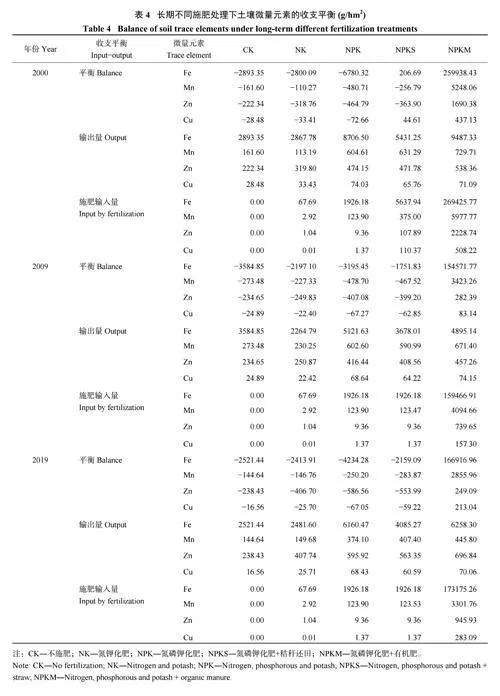

作物吸收并在收获时随植株带出农田是土壤微量元素的主要输出途径,而施肥是土壤微量元素输入的主要来源之一。由于缺乏干湿沉降的数据,本研究土壤中微量元素的收支平衡由作物收获时的携出量与施肥带入量计算而来。由表4 可知,NPK 与NPKM 处理下铁、铜元素的输出量最高,其次是NPKS 处理;锰、锌元素则是NPKM 处理的输出量最高,其次是NPK 与NPKS 处理;CK 与NK 处理下,土壤铁、锰、锌、铜的输出量始终低于其它处理。与CK 和NK 处理相比,NPK 处理微量元素的施肥输入量明显增多,但肥料带入土壤中的铁、锰、锌、铜元素仅占各元素输出量的22.1%~37.6%、1.9%~2.0%、20.5%~33.1% 与1.6%~2.3%,导致NPK 处理下土壤微量元素的亏损量始终处于较高水平。有机物料的种类与施用量显著影响土壤微量元素的盈亏。当秸秆替代70% 氮肥时(2000 年),施肥输入的铁、铜元素高于输出量,使得NPKS 处理下土壤铁、铜元素出现了盈余;锰、锌元素的亏损量也低于NPK 处理。当秸秆全量还田时(2009 与2019年),NPKS 处理下施肥输入的微量元素与NPK 相当,各微量元素均处于亏损状态,其中铁元素亏损量低于NPK、NK 与CK 处理;锰、锌、铜元素的亏损量与NPK 处理相当或略低于NPK 处理。NPKM处理下各微量元素的施肥输入量远大于输出量,使得NPKM 处理下土壤铁、锰、锌、铜元素始终处于盈余状态,且施用马粪时(2000 年) 土壤各微量元素的盈余量要高于施用牛粪(2009 年) 与商品有机肥(2019 年)。由表3 与表4 数据估算可知:在31 年的试验周期内,NPKM 处理下由施肥带入土壤中的铁、锰、锌、铜总盈余量分别约是试验开始时0—20cm 耕层土壤总储量的8 . 2 %、8 . 9 %、1 3 . 3% 与14.2%;而CK、NK、NPK 与NPKS 处理下,土壤铁、锰、锌、铜的亏损量分别约是0—20 cm 耕层土壤总储量的0~0.2%、0.4%~0.8%、4.3%~8.9% 与0.3%~4.1%。

2.2 长期不同施肥处理对土壤中有效态铁、锰、锌、铜含量的影响

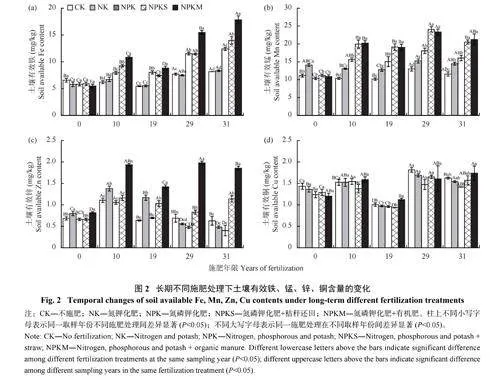

从图2 可以看出,在31 年的试验周期内,土壤有效铁含量在不同施肥方式下均呈逐渐升高的变化趋势,NPKM、NPKS 和NPK 处理下的土壤有效铁含量分别增加了224%、137% 和113%,显著高于CK 和NK 处理,其中NPK 处理土壤有效铁含量分别比CK 和NK 处理提高52% 和49%。NPKM、NPKS 与NPK 处理下土壤有效锰含量显著提高,CK 与NK 处理下土壤有效锰含量较试验开始时仅分别提高了4% 与3%,差异不显著,NPK 处理土壤有效锰含量分别比CK 和NK 处理提高39% 和11%。CK、NK、NPK 处理下的土壤有效锌含量呈现出先升高后降低的变化趋势,到试验进行至第31 年时,土壤有效锌含量较试验开始前均有不同程度的降低;而NPKM 与NPKS 处理下的土壤有效锌含量则是先升高,然后分别在1.42~1.98 与0.83~1.16 mg/kg间波动。经过长期施肥处理, N P KM 与N P K S处理下的土壤有效态铁、锰、锌含量均显著高于其它处理,分别比CK 与NK 处理高70%~116%、42%~84%、108%~240%。NPK 处理下土壤有效态铁、锰含量分别是CK 与NK 平均值的1.5、1.2 倍。各施肥处理下土壤有效铜含量在年际间变化较大,总的来看,经过31 年的试验,各处理下土壤有效铜含量均有不同程度的提高,不同处理间除NPK 处理下土壤有效铜含量显著低于NPKM 处理外,其它各处理间差异不显著。

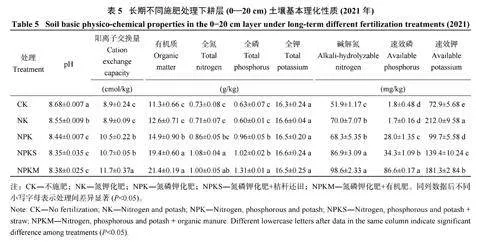

如表5 所示,经过31 年的不同施肥处理,土壤有机质和全氮含量表现为NPKM、NPKSgt;NPKgt;NK、CK;碱解氮含量在NPKM 和NPKS 处理下最高,其次是NK 和NPK 处理,CK 处理下最低。与CK 和NK 相比,NPK、NPKS 和NPKM 处理下全磷和速效磷含量均显著提高,其中NPKM 显著高于其它处理。施肥对土壤全钾含量无显著影响;速效钾含量在NK 处理下最高,其次是NPKM 和NPKS 处理,CK 处理下最低。土壤阳离子交换量呈NPKMgt;NPKS、NPKgt;CK、NK 的变化趋势,其中NPK、NPKS 和NPKM 处理分别是CK 和NK 处理平均值的1.17、1.20 和1.32 倍。土壤pH 值NPK、NPKS与NPKM 处理显著低于CK 与NK 处理。

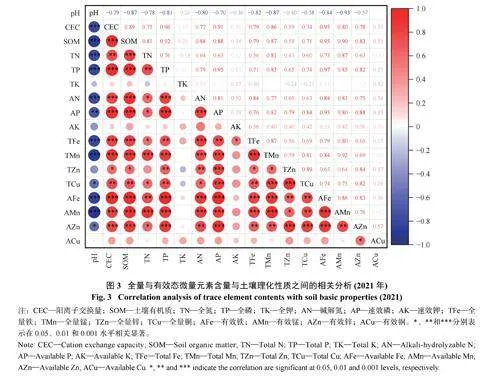

通过相关性分析可以发现,施肥可通过影响土壤理化性质进而影响土壤微量元素的积累及其有效性:土壤全量与有效态铁、锰、锌、铜(有效铜除外) 与土壤有机质、阳离子交换量以及全量和有效态氮、磷含量显著正相关,与土壤pH 值负相关,但受土壤钾素养分影响较小(图3)。

2.3 长期不同施肥处理对冬小麦微量元素吸收的影响

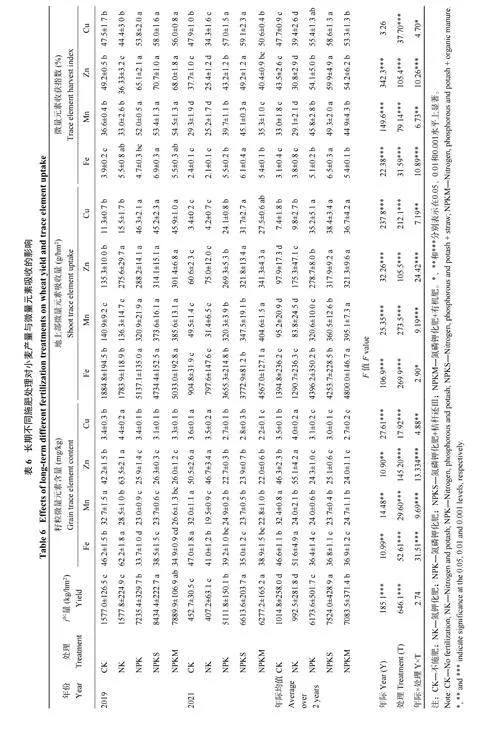

小麦产量在NPKS 处理下最高,在两个取样年份略高于NPKM 处理但两者间无显著差异,其次是NPK 处理;CK 与NK 处理下小麦产量均不足其它施肥处理的1/6 (表6)。从表6 也可以看出,2021 年的小麦产量低于2019 年,与之相对应的是2021 年不同施肥处理下小麦地上部铁、铜元素吸收量,以及CK 和NK 处理下锰、锌元素的地上部吸收量低于2019 年。在不同施肥处理间,小麦地上部铁、锰元素的吸收量在NPKM 处理下最高,其次是NPKS 和NPK 处理,CK 和NK 处理下铁、锰的吸收量均不及其它施肥处理的1/3。NPKS 与NPKM 处理下小麦地上部锌的吸收量大小相当,分别是CK、NK 和NPK处理下的3.3、1.8 与1.1 倍。CK 与NK 处理下小麦地上部铜的吸收量差异不显著,且显著低于其它施肥处理。铁、锰、锌、铜元素的收获指数均在NPKS处理下最高,比NPKM 和NPK 处理的平均值高8%~23%,比CK 与NK 处理平均值高35%~88%。小麦籽粒中铁、锰、锌、铜的含量在NPK、NPKS和NPKM 处理间无显著差异,小麦籽粒铁、锌含量分别是推荐量下限的71%~74%、60%~63%,且显著低于CK 和NK 处理。

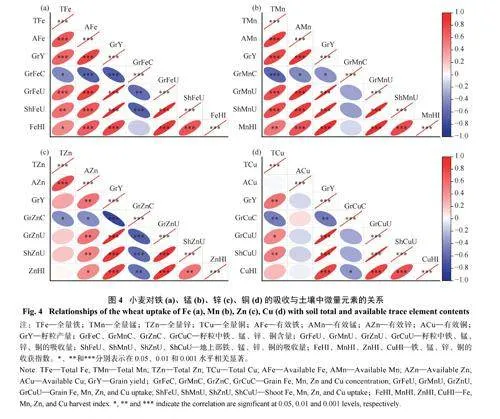

由图4 可知,土壤中全量与有效态铁、锰含量与小麦籽粒和地上部铁、锰元素的吸收量,以及铁、锰元素的收获指数均显著正相关;小麦籽粒和地上部锌元素的吸收量与锌元素的收获指数也和土壤有效锌含量呈显著正相关;小麦籽粒和地上部铜元素的吸收量与土壤全量铜含量显著正相关。籽粒中铁、锰、锌、铜含量与籽粒产量均显著负相关。

3 讨 论

3.1 长期不同施肥处理影响潮土微量元素的积累与有效性

土壤中的微量元素是作物生长所不可或缺的,其在土壤中的积累受土壤母质等土壤本质属性、施肥等人为因素与作物吸收的共同影响[8−9]。在未受污染的农田生态系统中,施肥通常被认为是土壤微量元素最主要的来源[11, 16, 18]。经过31 年的不同施肥处理,土壤全量锌、铜含量均有不同程度的提高(图1),这与前人的研究[11, 18]结果一致。而土壤全量铁、锰含量除在长期NPKM 与NPKS 处理下有积累的趋势外,各处理在试验前后无明显变化。在31 年的试验周期内,NPKM 处理下土壤铁、锰、锌、铜均有不同程度的盈余(表4),其它处理下各微量元素(除NPKS 处理下土壤铁元素施肥输入约等于输出) 均有不同程度的亏损,因此NPKM 处理下土壤全量铁、锰、锌、铜均呈现出逐渐积累的变化趋势,并显著高于其它各施肥处理(图1)。土壤全量铁、锰含量的本底值较高(图1 ),且长期C K、N K、N PK 与NPKS 处理下,土壤铁和锰的亏损量均不足0—20cm 耕层土壤总储量的1% (表3,表4),因此耕层土壤全量铁、锰含量在试验前后未出现显著变化(图1)。李本银等[12]与宇万太等[31]的研究也得出了类似的结论。CK、NK、NPK 与NPKS 处理下土壤锌、铜亏损量分别约为0—20 cm 耕层土壤总储量的4.3%~8.9% 与0.3%~4.1% (表3,表4),但各处理下耕层土壤全量锌、铜含量均有不同程度的提高(图1)。其原因可归结为:1) 由于条件限制,本研究中土壤中微量元素的输入目前只考虑了施肥单一因素,已有研究表明大气干湿沉降、灌水、使用杀虫剂等也是土壤中微量元素(尤其是锌元素) 的重要补充来源[9, 31−32];2) 作物对深层土壤中微量元素的吸收也降低了对耕层土壤微量元素的影响[32−33]。另外,尽管NPK 与NPKS 处理下作物吸收带出的土壤微量元素高于NK 处理(表4),但NPK 和NPKS 处理下土壤全量铁、锌、铜含量与NK 处理均无显著差异(图1)。这可能是因为NPK 与NPKS 处理下作物的生物量较高,其较为发达的根系可以吸收深层土壤中的微量元素供作物利用,伴随着根系的凋落与分解,微量元素在耕层土壤得以积累[33]。

NPK、NPKS 与NPKM 处理下土壤有效态铁、锰含量随试验年限的增加呈逐渐增大的趋势(图2),其影响机制可能为:长期NPK、NPKS 与NPKM处理一方面可提高土壤有机质含量(表2,表5),有机质在周转过程中可释放出其中的微量元素[34];另一方面也降低了土壤pH 值(表2,表5),促进土壤中微量元素的溶解,从而提高了微量元素有效性[11, 35]。长期CK 和NK 处理下土壤有效铁含量也有所提高(图2),这可能是因为作物根系分泌物对土壤中有效铁含量的提高也有一定的促进作用[ 7 , 3 6 − 3 7 ]。长期NPKM 和NPKS 处理下土壤有效锌含量增加;而在CK、NK 和NPK 处理下,土壤有效锌含量呈现出下降的趋势(图2)。从图2 可以看出,CK、NK 和NPK 处理下土壤有效锌含量接近其缺乏的临界值(0.5 mg/kg)[15],在作物的持续吸收下土壤有效锌含量降低。施肥模式显著影响土壤有效铁、锰、锌含量(图2)。长期不同施肥处理下土壤有效铁、锰、锌含量与土壤有机质含量显著正相关,与土壤pH 值显著负相关(图3)。如上述讨论,与CK 和NK 相比,长期NPKM 与NPKS 处理下土壤有机质含量提高,土壤pH 值显著降低(表2,表5),且CEC 也明显增大(表5),因而NPKM 与NPKS 处理下土壤有效铁、锰、锌含量均处于较高水平[11, 34−35, 38]。不同施肥处理间土壤有效铜含量差异较小(图2),有研究指出土壤中较高的有机质与速效磷含量会提高土壤对铜的吸附能力,降低铜的有效性[33, 39],但在本试验中土壤有效铜与土壤有机质、速效磷含量间未检测出明显的相关关系,其影响机制还需要进一步探究。

3.2 长期不同施肥处理影响小麦对微量元素的吸收

作物对微量元素的吸收受土壤中微量元素的有效性与土壤性质的共同影响[14, 40]。在本试验中,长期NPKS 与NPKM 处理下,土壤全量铁、锰、锌、铜含量,以及有效态铁、锰、锌含量较其它施肥处理均有不同程度提高(图1,图2),为作物对相应微量元素的吸收提供了良好的物质基础,使得NPKS 与NPKM 处理下小麦地上部与籽粒中铁、锰、锌、铜吸收量明显提升(表6)。长期NPK 处理下小麦地上部微量元素的吸收量也显著高于CK 与NK 处理(表6)。这是因为:1) 磷肥中含有较多铁、锰、锌、铜(表1),NPK 处理下连续施用磷肥可对土壤中的相应元素进行一定的补充(表4);2) 与CK 和NK 相比,长期NPK 处理下土壤pH 值降低,而CEC 增大(表5),有利于土壤微量元素有效性的提高[11, 38],同时NPK 处理下较高的有机质、全氮、全磷、碱解氮与速效磷含量(表5) 促进了小麦的生长与生物量的提高,增大了小麦对微量元素的吸收(表6)[41]。长期NPK 处理下,土壤全量铁、锌、铜含量并无增加,而土壤有效态锌、铜含量略有降低(图1,图2),这也从侧面印证了长期NPK 处理促进了小麦对微量元素的吸收。与CK 和NK 相比,NPK、NPKS 与NPKM处理下铁、锰、锌、铜元素的收获指数也显著提高(表6),表明其在一定程度上更有利于微量元素向籽粒中的分配[30]。但不同处理间小麦籽粒铁、锰、锌、铜含量却呈现出与地上部和籽粒中微量元素吸收量相反的变化趋势(表6),且与籽粒产量显著负相关(图4),这与Barłóg 等[42]的研究结果不同。蔺江韵等[30]研究指出,小麦籽粒铁、锰含量与土壤有效态铁、锰含量无显著相关关系,籽粒产量与铁含量显著正相关,而与锰含量显著负相关。Thapa 等[43]则指出籽粒产量与铁含量显著负相关,而对锌元素含量无影响。这些研究结果的差异可归结为试验点所处环境条件与土壤性质的不同[44−45]。前人[21, 45−46]对我国小麦籽粒中微量元素含量的研究表明,增产对籽粒微量元素的稀释效应也是导致N P K、N P K S 与NPKM 处理下小麦籽粒中铁、锰、锌、铜含量较低的原因之一。此外,不同年际间小麦对微量元素的吸收与籽粒中微量元素含量也存在较大差异(表6),除受年际间产量的影响外,所用小麦品种的差异也可能是影响因素之一[21]。

小麦作为我国的主要粮食作物之一,其籽粒微量元素含量高低与人体健康密切相关[30]。参考中国营养学会2017 年公布的人体微量元素摄入标准与我国现行农业标准(NY 861—2004) 中规定的粮食中微量元素的上限,我国小麦籽粒铁、锰、锌、铜含量的推荐范围分别为50~140,22~50,40~50,3~10 mg/kg[45]。本研究中,不同处理下,小麦籽粒锰、铜含量基本能满足人体营养需求,而在小麦产量较高的NPK、NPKS、NPKM 处理下,小麦籽粒铁、锌含量分别是推荐量下限的71%~74%、60%~63%(表6)。因此,在华北平原潮土区,追求小麦高产的同时,也要考虑通过优化施肥策略与选用适宜品种等措施来提高小麦籽粒中铁、锌含量,以消除铁、锌元素缺乏对人体健康的不利影响[21, 30, 47]。

4 结论

经过31 年的长期定位施肥试验,土壤全量铁、锰含量无显著变化,土壤全量锌、铜含量逐渐增大。长期秸秆还田、有机无机配施可提高土壤有机质含量和阳离子交换量,同时降低土壤pH 值,有利于土壤中铁、锰、锌、铜的积累与有效态铁、锰、锌含量的提高。土壤中全量与有效态微量元素含量的提高可促进小麦对微量元素的吸收,也有利于其向籽粒中的分配。而增产对籽粒中微量元素的稀释效应导致NPK、NPK 化肥与秸秆或有机肥配施下小麦籽粒铁、锌含量显著低于推荐量的下限。因此,在培肥潮土地力,提高作物产量的同时也要考虑通过优化施肥策略来提高有效态微量元素的供给,筛选适宜品种来提高小麦对微量元素的吸收与在籽粒中的分配来提高小麦籽粒中铁、锌含量,以消除铁、锌元素缺乏对人体健康的不利影响。