城南往事

2024-12-31陈美兰

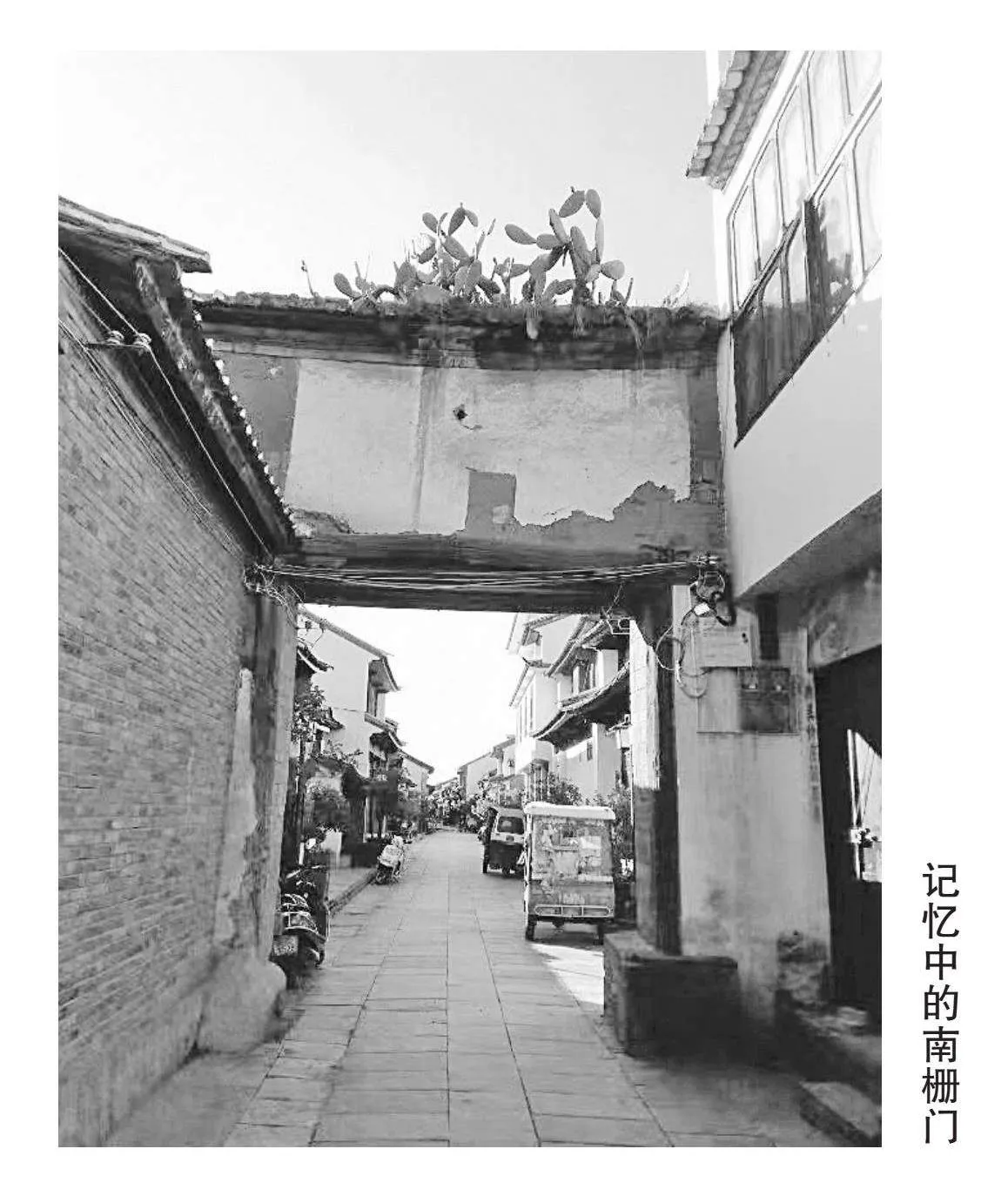

我出生于20世纪60年代初的巍山古城南,深受一座城的滋养熏陶,城南水土的养育,生命历经一甲子,亲历见证过诸多城南事,城南记忆刻骨铭心。我伫立南栅门前,抬头看门头,记忆如昨,关乎一座城、一群人、诸多事,清晰浮现在眼前,触碰灵魂。

记得20世纪80年代,看过一部电影《城南旧事》,印象特别深刻,对片中的主题歌《送别》极为偏爱,至今还能哼唱。生于古城南的我,无疑多了对城南的无限眷恋和怀想。城南滋养哺育了我,城南人民成了这片土地的魂。

在古城相伴下,我走过了几十年人生路。经年,城南往事流淌在南栅门旁边的壕沟水里;城南往事隐藏在四合院里;城南往事溶入在那口村中古水井里;城南往事藏在正觉寺内,在那熊熊燃烧的大火把里闪烁跳跃,在那古桥上若隐若现;城南往事宛如云烟,又仿佛在眼前。此刻,我的关乎城南记忆的大门彻底被打开,城南场景一幕幕闪现眼前。

回望南栅门

说起城南,不得不说南城墙、南城门,在清代梁友檍纂的《蒙化志稿》城池志中有巍山古城营造情况记载:“明洪武二十二年,改置今治,始拓而大之,以甃陶壁,周回四里三分,计九百三十七丈,高二丈三尺二寸,厚二丈;砖垛石墙,垛头一千二百七十有七,垛眼四百三十;建四门,上树谯楼,东曰忠武,南曰迎薰、西曰威远,北曰拱辰……”南城门,即《蒙化志稿》中记载的“南曰迎薰”的迎薰门,与拱辰门南北相对。南门,这个在我生命里永远的热词,打从记事起就耳熟能详,在我心里默念有词,在我口里千万次说出。

记忆中,那道高大厚实的南城门从未见过,即便是我的母亲,于20世纪60年代初从阳瓜江畔村庄嫁到城南,也未曾看见过高高的南城门。不过,听母亲回忆,她刚来城南时,城门洞还在,人们进出城,要上三四级台阶,才能穿过门洞。到我能记事时,城门洞已不见踪影,但东西两边高高的、延绵不断的城墙仍存在,那时的我站在城墙脚跟,显得特别渺小。

我们小时候,南门遗址东西的南城墙上草木茂盛,城墙土呈褐黄色,土质胶黏,城土里间或镶嵌着一些城砖。往东几十米处有一个缺口,我们会从那爬上城墙,去为民小学上学,或是在城墙上玩乐。记得在我十岁前后,人们开始挖城墙土拓土基,作为建盖房屋筑土墙的土运回家使用,高大的南城墙逐渐被蚕食侵吞毁坏。南城墙脱胎换骨后,在南城门洞东西遗址上,大约在20世纪60年代后期至80年代初期,建盖了许多民房,如今那些民房,隐藏着明时尘土气息,又积攒着城墙被毁后的几十年光阴,续写着巍山城南故事。

说起城南,不得不说南栅门。据史料记载,南栅门位于巍山古城南门外。清同治(1863年),杜文秀回民起义军大翼长李芳园为加强蒙化(今巍山)城的防御能力,在古城的东、南、西三面的城门外环筑土墙,设木栅门、开壕沟、架设吊桥,作为城门前哨防御工事。以南栅门为中心,形成一条南北向街道,东西分布着许多老房子。

“南外街桥门前”,是城南人对栅门南北区域的俗称,源于历史上南栅门上空架设过吊桥。桥门前,是城南人民聚会地,承载着一代代城南人的永恒记忆,淡忘不了挥之不去的乡愁。20世纪六七十年代,紧靠南栅门北的街东,还有尤家铁匠铺,铁匠打铁的叮叮当当的声音回响城南,栅门南路东在80年代开了一家百货商铺,至今仍在经营。过去,我在门口等候出远门的父母回家,那种焦急期盼的心情,现在想来依然印象深刻。在门里门外与兄弟姊妹,或是与小伙伴在桥门前玩游戏娱乐,老鹰叼小鸡、抓石子、跳绳、弹豆子等儿时趣事,至今历历在目。火把节之夜,大人小孩在桥门前狂欢的情景,清晰浮现眼前。

栅门里外两重天,门里门外的世界就是不一样。往北过了栅门,就可进城,那是我们最渴望的事情,踏着高低不平的青石路,欢欢喜喜进城赶街,看看城里的世界。那时的古街很清幽,行人稀少,店铺不多,卖的东西品种极少。在星拱楼的门洞里,山里人采摘时鲜野果来卖,花几分钱就可买到一些野果。

历史上,南栅门为保卫守护这座城池起过重要作用。当我穿过栅门,仿如从栅门上方降落下的吊桥上走过,耳畔犹如听到了壕沟水哗啦啦流淌的声音。如今,栅门只存留断壁残垣,历经几百年风雨剥蚀,墙上长满荒草、仙人掌。当下,在老栅门土墙上方盖上了青瓦,靠北又建了一道扎染装饰的栅门,已然不是我儿时看到的模样。当我一次次回娘家看望双亲,与姊妹相聚时,站立南栅门口,思绪万千,剪不断,理还乱,别是一番滋味在心头,我只能在门口张望栅门的岁月沧桑,我只能在傍晚夕阳下感受栅门的旧时光,带着怅然若失的一颗心回眸那些流逝的岁月。

时下,我从桥门前走过,桥门前依旧有着过去的热闹,常见一群老人,伯伯、叔叔、大婶们,男男女女,天天静坐在房前屋檐台坎上,或是墙角下的石头上闲聊拉家常,谈天南地北、时政新闻等,一见我都会喊我的小名,召唤我和他们闲一下。这群人,是城南几十年历史的见证者,坐着坐着,有的人就不见踪影,消失在了城南。

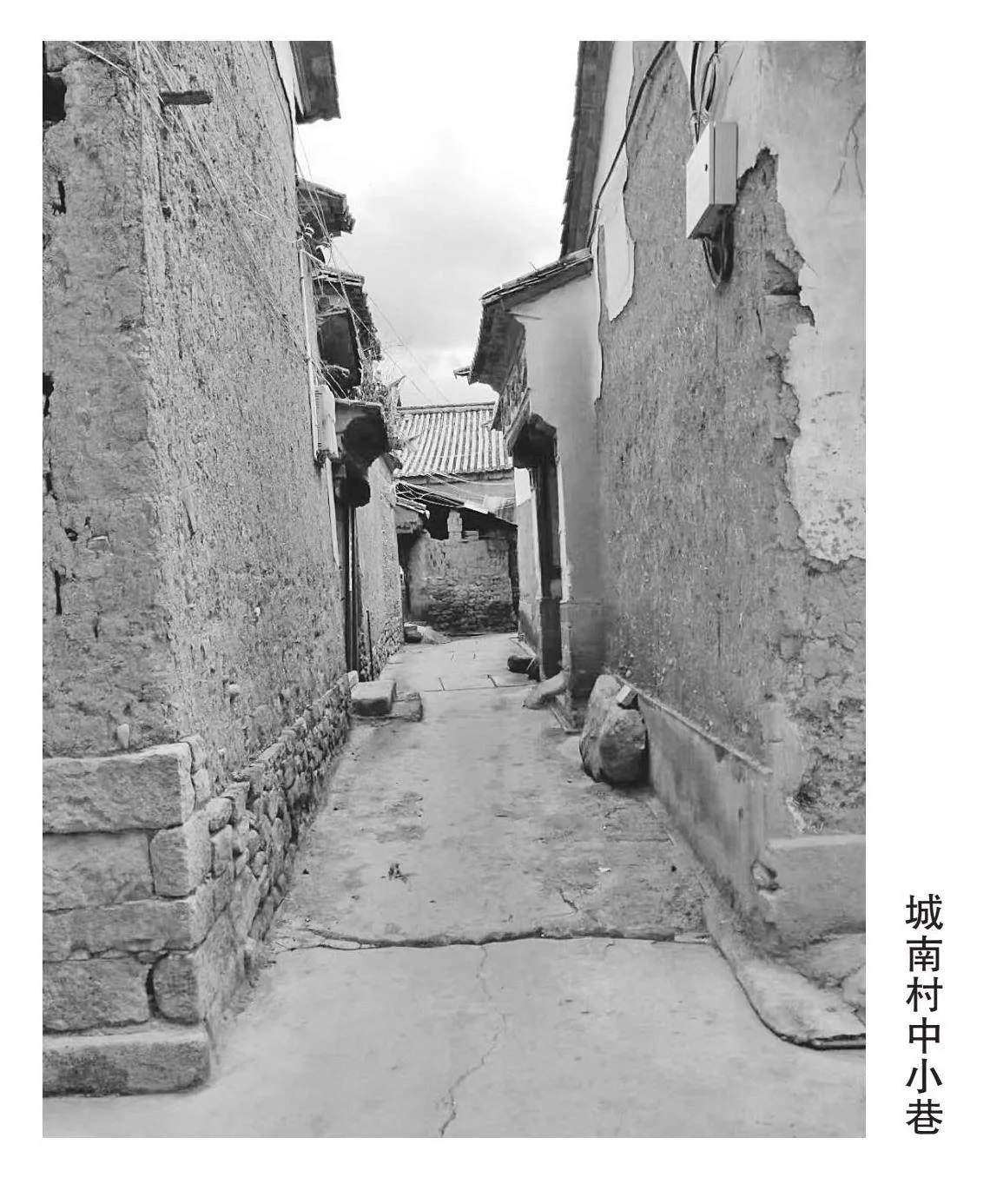

街道纵横故事多

栅门外,往南延伸出的一条南北向主街(村民称此街为中路),还有两条东西向街道,距离栅门近的街村民称前街,往南离菜秧河近的那条叫后街。村中街道小巷纵横交错,东西向的前街,过去是巍山南片坝子,文笔村、三角坪(现叫先觉村)、陈家庄、徐家凹、甸尾厂、宁家厂等地老百姓,还有南部山区老百姓进城必经的一条重要通道。南头卖柴人,人背马驮从这里经过,石头路高低不平,马蹄声声,踢踏踢踏的回响,热闹喧嚣。山区里人们背着梨头果脑、山茅野菜进城卖,经过城南时,走完那条街,篮子里的山货就卖了不少。

改革开放土地承包到户后,随着我们姊妹四个先后到外地读书,我就业工作,母亲也渐渐从繁重的农活中解脱出来,借助地理优势,我家于1985年在临街开了一间经销铺,经营日常生活用品、糖果糕点、烟酒酱醋等,进城赶街的人常来买东西,生意还算不错,店铺开到1998年关闭,这铺子也见证了城南曾经的繁华喧嚣。

当下,正对南栅门南北向的主街,和东西向街交叉口有一家 “南栅门杨氏卷粉”店,这不仅是城南人民的舌尖上的乡愁记忆,也承载着一座城的美味小吃记忆。过去,这院老屋里住着杨姓兄弟俩,我喊他们伯伯。曾听父亲讲过,杨大伯、二伯在中华人民共和国成立后学做厨子,当时县上开“三干”会等都请他们俩去帮忙,基层来开会的人员不少,县招待所正式员工人手不够,他们被请到县招待所帮忙做菜。后来,村里有陈姓、范姓、苏姓的人也去学厨,逐渐在城南形成了十多个人的厨子队伍。

从此,村子里哪家办红白喜事,办事人家都请村子里的这些厨子做菜。杨氏兄弟厨艺最好,远近闻名,二伯的大儿子在下关开食馆几十年,小儿子杨家谷,是巍山县的名厨,每年“小吃节”,南诏养生宴,都是由他主厨操办,各种菜做得色香味俱全,深受民众和游客青睐。现在,大家都知道南门厨子厨艺非常好,巍山土八碗、各种巍山特色菜都会做,县内山区坝区常有人家请他们去做菜。这群城南人传承着巍山特色菜,传承着一座城的味道,巍山味道。

如今,杨氏家族的厨艺已经传到第三代。大伯的孙子杨伟,曾在北京的大酒店做菜,现任巍山县雄诏大酒店主厨,掌厨十多年,他做的菜,花样翻新,摆盘精致,深受大众好评。两个伯伯虽已离世,但他们的厨艺在后代子孙这里得到了传承弘扬。

三十多年前,杨大伯的小儿子阿康夫妇,开始做卷粉卖,生意很好。他家的卷粉,佐料齐全,油辣子炸得特香,卷粉薄而有筋骨,软润口感好。阿康媳妇心灵手巧,卖卷粉时,和颜悦色迎客,动作麻利。远乡近邻的人都爱吃他家的卷粉,很快杨氏卷粉也出了名。过去,我们学校开展郊游活动,很多班主任都常去他家订卷粉,我回娘家不去吃一碗杨氏卷粉,似有未回城南之感。杨氏卷粉,成为城南人舌尖上的难忘记忆。

一天傍晚,我走进阿康家,见那些手工制作卷粉的器具,勾起了儿时回忆。小院里的那条沟被遮盖了,我问及阿康,他告诉我沟水还常流,特别在雨季,哗啦啦的流水声仍然能听到。坐下和他们闲聊,得知他家开店准确时间是1992年。现在生意不如从前了,买者多是老主顾,有些是在巍山一中读书时就吃过,毕业十多年后仍然记挂着想吃南栅门杨氏卷粉专程回来吃的。阿康的两个女儿都在外打工,如今,阿康夫妇已快到六十,每天做着小本生意,主营卷粉,还卖油粉、米线、凉面,以此维持生活。

从杨氏卷粉店往南行,二十多米处的路东有南外生产队上队的厂房。南外生产队,当时属于东外大队。母亲说:“1962年1月,我嫁到城南,那时生产队分为上下队,我分到上队,这个厂房就是上队厂房。”在我记忆中,厂房大门坐东朝西,厂房宽敞,有几个院子,一进门左边有几间平房,靠南两院专门养猪、养牛,过年时杀猪按工分分肉,养的牛耕种时使用。中间一大院是上队的粉房,澄粉做粉丝,靠院东墙还有一口大井,水不能饮用,只能喂喂牲口、清洗物件用。北面还有一院,此院西面有一排平房。

听到母亲感叹:“那个时候,每到春季,我就把你们带着去出工,把蓑衣铺在地上,把你们抱了坐在上面,让你们自己爬玩,我就和社员们打豆子、麦子,筛糠筛豆子。”母亲说起来,语气略带感伤,说那时对不起我们姊妹四个,赶不上领我们,现在的娃娃幸福了,家家都有专人负责领。对母亲所言,或许那时我太小,记忆模糊。不过,那些岁月,谁家父母能闲着专门领孩子,小孩子基本都是“放养”长大,不过,我们也有了许多独属于那一代人的成长收获。记得生产队也在这里集中开过会,后来上下队合并,生产队厂房有三处,分散在村子中路和西路。这些公厂房,改革开放后逐渐批给村民或者出卖,于是,这些厂房空地原址上建满了房屋。时光流逝,这些城南人家,在公厂房地皮上建盖的房子里,一住又是几十年。

现杨氏卷粉店转角处往东,分布着不少老宅古院,路北不远处是高高的南城墙,往南有一条小巷,水绕人家,环境清幽,村东头一仲姓人家有石碓房,两代人经营碓房几十年。那时冬天,村里不少人家到这里舂米粉面、舂糍粑、舂糕面、舂饵块。这户人家冬季最忙碌,大家得事先预约好,岔开时段去舂面,用脚捣石碓咚、咚、咚有节奏的声音,响彻上村。记得这户人家的女主人阿孃,她的眼睛看不见,却热心肯帮大家忙,有时候舂碓,有时候拨面,那时年少的我总是提心吊胆,担心伤到她的手,但她能够精准把握碓嘴上下落入碓窝的时间节点。记忆中,她的手从未被碓嘴伤过,我一直非常佩服她。我们常常和母亲一起去,我们使力气,脚踏碓把用力一下一下舂,不一会就会满身大汗,一只脚酸了,换另外一只脚。母亲在碓嘴旁拨面、筛面,一次次筛,把没舂细的碎米粒倒回到碓窝里再舂,反反复复,舂完一斗米要几个小时。舂面时日,起早贪黑,辛苦却快乐着。冬天,家家晒米粉面的场景也成了一道风景。

记得20世纪70年代中后期,生产队有了磨面碾米机房,就不再去这里舂米粉面了。但冬至节舂糍粑,过年舂糕面、饵块等还是去这里,石碓舂出的糍粑、饵块,一出碓窝,就可及时揪一团吃,清淡的米香味扑鼻,吃起来柔软又有嚼头,味道纯美。用石碓舂出的米面蒸出的糕,原汁原味,口感特别好。那时物资困乏,大多民众生活基本自给自足,自己动手丰衣足食,从而也练就了人们的生存生活本领,人们想方设法把简朴的生活过得清欢有味。

出了阿孃家门,往东行几步,就是村子最东头了,这里有一口井,人称宋家井。这口井出水较旺,水质不太好,很少有人吃,只能洗菜、清洗物件。从井的东南还有一条通往采花村、瓦窑村的狭窄路,南门人称其为东路。此路的东北面及西南,就是南门外连片的菜地,阡陌纵横交错,水塘星罗棋布,蔬菜一墒紧挨着一墒,南门菜也成为城南的一个象征,我们常在菜地间栽葱、浇水、清除杂草等,春天,在老枝的茴香树上捉磨面虫。

古宅老院人情暖

城南的房屋建筑,土木结构有特色,院子错落有致,一院连着一院,南北相连的院落居多,相应集中在村子中间。其中,有一院落,一进四院,四个院子相互可以串通,是南北走向相连的,从前街一直延伸到后街,大约五十多米深。

庭院深深深几许,往事藏在院落中。四个院子,青瓦白墙古意浓,房屋木门雕花格子窗,哪家开门时咯咕、咯咕的清脆响声大家都听得到。从前街进入第一院,是我爷爷的弟弟家住。因村东有一大水塘,从塘子流出的水,沿着一条大沟渠往西流,一段绕村流淌,一段变成暗沟,流经村民家,就会在院内开一个口,沟水一年四季哗啦啦流淌着,遇上干旱时节,偶尔也会成为干沟。沟渠恰巧流经第一院,我们从开口处,下去两三级台阶即可与水亲密接触,玩水嬉戏、清洗衣物。院子西南有棵小柿子树,春夏季一树碧绿,秋来小柿子成熟时,孩子们爬上树,摘下小柿子,用豆糠捂上几天,就可以吃到吃到黝黑的小柿子了。

第二院规模最大,后来这个古院成为文物保护单位。大门坐东朝西,亦可从第一院进去,是最具特色的典型“四合五天井”结构,四面的房子都是两层的土木结构楼房,楼道可串通。我的两个伯父家就住在此院南边的房子里,二伯父家的厨房在东南的漏阁里,有一个小天井,晴天时蔚蓝天空如一方蓝色手帕,好看至极。我们家则住在第三个院子里,那时,我家住在东南角的两间楼房里,爷爷住东面一间平房内。听爷爷讲过,我们家住的房子及后院的部分房屋曾经还做过公社食堂。西面住了一家张姓人家,楼上住着一个孤寡老妇人,院西北住着一户人家。

我的童年和少年就在这样的老院子里度过,四个院子里住了好几家人,大多是陈姓本家族,大家相亲相爱,相帮相助,友好和睦,哪家做了什么“佳肴”,都会送给邻家一点。现在想来,在社会生产力低下、物资极为匮乏的时代,每家人的生活捉襟见肘,窘迫不堪,可人们却能如《菜根谭》中所云:“饭菜好吃留人一点”,心怀善念,心存别人,其所蕴含的是人性真善美,散发着人性的光辉。

那些年,我们四姊妹经常与伙伴们从这个院子穿过那个院子,玩捉迷藏、跳橡皮筋、跳绳等,真是无忧无虑、乐趣无穷,稚嫩的欢声笑语时时回响在大院里。无论玩什么游戏,都乐此不疲,在玩乐中实践,我们学到了一些生存生活本领。城南老屋的古宅院里留下了我们一串串的人生小足迹,古宅老院给予了我们金色童年的幻想,花季少年的梦想,青春理想也从这里放飞。

如今,古宅院已今非昔比,院里好多人家在菜秧河畔原田园位置、生产队的大场上建了新居,乔迁搬走了,只有极少数人家还在老院生活,我家的老房子也于21世纪初卖给了东墙隔壁人家。我曾多次回去驻足院里凝视小院天空,寻找儿时的影子,回望人生青葱路。有一次院里一女孩见我,跑过来笑问我:“你找谁?”我告诉她:这是我小时候生活过的地方,回来看看。话音刚落,见一老人回来了,那就是我们的邻居阿婶。阿婶热情地招呼我,邀我到她家坐坐。进了她家堂屋,室内各种家电齐全,安坐下,我们唠起家常,一起回忆陈年往事。

坐在老屋里,从门外看小院天空,我的心莫名有些淡淡的隐隐痛楚,人去院空,房屋老旧,院子已些许凄凉,怀想儿时的旧时光,竟是这样五味杂陈。欣慰的是,此时人们的生活不再窘迫。

我家于1975年搬出老宅院,住到了离南栅门十多米的前街。那里是我家祖传地基菜园,经过生产队批准,建盖而成。坐北朝南的两层土木结构的主房处,原来是一个水塘,南栅门以南的壕沟水哗啦啦地流入塘子里,建盖房子时,填塘打地基工程是花销最大的。二伯父家早于我家,新建了新房,搬出四合院。后面的老祖地基,批给了我的两个堂叔家,他们也建了新房,从四合院搬出。

古城南门外,历史上是一个严重缺水的地方,村中虽有多口井,村东的宋家井,村西南有一口,我家老宅院后院也有一口,这几口井的水质差,不能饮用,仅仅作为牲畜饮水、洗菜、洗衣物用,但仍供不应求,村民饮用水大多仰仗位于村子中下段通往正觉寺路北的那口古井。我的城南往事里,古井也不得不说,这是我魂牵梦萦的乡愁情结,必然也是一座小城的历史印记。

20世纪六七十年代至80年代中期,父亲在县粮食局工作,母亲是生产队社员,全家生活就靠父亲微薄的工资收入和母亲所挣工分分到的粮食维持。母亲天天忙着出工,辛辛苦苦地干各种农活挣工分,晚上还要在如豆的油光下,穿针引线为我们缝缝补补、缝鞋垫、做鞋子等。父亲虽有工作,实则是半工半农身份,每天一下班,换身衣服,就忙这忙那,参与做很多农活。为帮父母减轻劳力负担,我们四姊妹从小也就学会了帮大人做些力所能及的家务事,扫地、做饭、送饭、洗衣,到田地里帮忙等。

那时,每到暮春,或者是炎热的夏天,南门外缺水现象尤为突出,我们四姊妹轮要换着去古井守候,挑水回家。村里的男女老少都围在那口方形井梁旁等着挑水。在家我排行老大,我最早用稚嫩的双肩和父母共同挑起了生活的重担。年少的我跻身在人群中,守着一支长长的水桶队伍,耐着性子,静静地等候,看着别人艰难地打好两桶水担回家。难熬的期待后,终于轮到我打水,放下空水桶,却打不起一小桶水,只好眼巴巴望着井底流出的涓涓细流,等待水再积攒多些。井底涌出的细流,如同我们一双双渴望的眼睛里噙满的泪花,有时望着井底极少的水,等不及,心急火燎,干脆就沿着井边下到四米多深的井底,用瓢一瓢一瓢将水打到桶里,然后请上面的人帮忙提起来,每一次提起的水很少,而且都是浑浊不清的,只有澄清了才能饮用,可就这样还得重复无数次才能打满两桶水,最后带着收获者的喜悦心情挑回家。

如今,古井已没人关注。在悠悠历史岁月中,古井曾经起过重大作用,村里一半以上的人家都仰仗这口井供给饮用水。每当干旱缺水季节,村民苦苦守着古井,出水极少的一口井水,是绝对不够饮用的,因而只好不嫌路途遥远进城挑水,去南街、北街、后所街有井的居民家挑。那时,无论去哪家,只要说一声,古城人家都会给你两桶水,古街上有我们泼洒过的水珠。更远些,我们还去过西门外、采花村等地挑水。那吃水艰苦的岁月,在我的童年和少年时期,烙印深深,刻骨铭心。年少的我不仅懂得了水资源的珍贵,更懂得父母为儿女付出的爱、付出的艰辛。

过年时,有“抢头水”的习俗,如若抢到头水则预示有好兆头。除夕夜色里的古井最热闹,一家比一家去得早,半夜三更,我们便打着电筒,照着母亲行走,赶着去古井抢头水,抢到头水,一家子其乐融融。大年初一早上,就用头水和面,包大汤圆,一家人团团圆圆,开开心心过春节。

曾经岁月,古井热闹喧嚣,古井承载着城南人民的生活往事。那时,遇上雨季,这口井出水很旺,有时会溢出井梁,打水桶无需绳子,弯腰直接用桶打就行。那样的时日,多少人家都到老井挑水、洗衣服、洗菜,人来人往,络绎不绝,热闹非凡,大家边做自己的事情边唠叨家常,大人们还会讲些田间地头做农活时发生的逸闻趣事,欢声笑语飞落井底。古井北面几米处便是南栅门西面的壕沟,壕沟水哗啦啦往西流,汇入西部南门大塘。围绕古井,乡里乡情浓。人们朴实善良、亲切友好、和谐共生。如今回想起来,那份淳朴、率真、随和、怡然,易于沟通的和谐人际关系,令人称赞感叹。

后来,人们生活改善了许多,经济条件也大为改观,许多家庭为了方便用水,在自己家里都打了水井,我家搬到古井东二十多米处后,也在20世纪90年代初打了一口井。再后来,随着社会的发展、时代的变迁,家家户户都安装了自来水,用水更加方便快捷。如今,不遇特大旱情,南门外再也没有出现缺水现象,人们都不用再为水犯愁了,更不用守候老井去打水、挑水了。

古井的繁华喧嚣沉浸在历史长河,古井被时代的发展变迁所淘汰。现在的古井冷冷清清,没有人再去挑水、洗菜、洗衣服了。每次回娘家,我都看不到井旁有人,更遇不到去挑水的人,只是井南面建起了一间简易小房,供奉着井神,城南人以这样的方式敬畏感恩着这口井。吃水不忘挖井人,饮水思源。南外街旁的古井依然,老城古井的故事仍旧演绎着“井文化”。随着历史发展,时代演变进步,但古城人民的脚步仍然缓慢,人们依旧过着慢节奏生活,展现着古韵悠远的小城生活品性。

磨坊、榨油房和大场

记得20世纪六七十年代,从古井往西行,拐角处的路西是生产队的磨坊。父亲曾给我们讲过,这个磨坊是我祖父手上买田置地建盖的,开水磨坊、磨面舂米、盘田种地,还请着长工做活,土改时变成生产队的公房。记得很小的时候,这个比较方正的小院子,背面及西面有房子,高低错落,上部还有水车,形成落差,从东流淌下来的沟水,经过水车时,水花飞溅,带动水磨就能磨面。我记得1975年,村里通电了,家里有了电灯,之后水磨坊被电动机器取代,村民都到这里磨面、碾米。磨麦面、米粉面、苞谷面,碾米,机器少人多,很多时候,大家都按顺序排队等候,我也曾一次次去等候磨面。

大约在20世纪90年代中期,这个小院子被我的一个堂妹家租用,后来买了整个小院,作为酒坊酿苞谷酒,同时兼营卖百货。堂妹夫姓杨,原在巍山县西寺酒厂从事酿酒工作,体制改革后下岗,就自己开了酒坊酿酒,酿酒已有近三十年的历史,而在南门外酿酒,历经二十多年,“古城城南酒”也成了远近闻名的酒,深受人们喜爱。每每回家,酒香扑鼻而来,酒香里掺杂着城南的历史沉香。

记忆中,磨坊对面东南角有王姓人家的南路东就是生产队的榨油房,大门正对着磨坊东墙,门口有水沟,从村子东流下来的水流进磨坊,进入大门有一个院子,北面一间宽敞较矮的房子,中央有一个大石碾子,水牛拉动大石碾子,缓慢地一圈又一圈工作,有时架着两头黄牛,碾碎菜籽,做成油箍,再拿到榨油房,点点滴滴炸出香油。那时,每每走过拐角处,总会有油箍的独特香味或菜籽油的清香钻入鼻孔,这是生产队社员最渴望吮吸到的香油味,更期盼家里能有更多的香油吃。有时,孩子们也会站在碾房门口,看看老水牛碾菜籽,看负责榨油的大伯、叔叔们如何从油箍里把香油一点点挤炸出来,总觉得那是很有趣的事情。

那个年代,社员们分工不同,白天,人人都要出工生产,男人有男人的活计,女人有女人的农活做。晚上,有时生产队干部召集开会,就在榨油房这个小院子里集中,每家派一个代表去开会,生产队负责记工分的人就会为到会人记上相应的工分数。儿多母苦,妇女们是舍不得闲的,开会时总是带上着手工活计,边听边做事,纳鞋底、缝鞋垫、织毛衣,或是缝缝补补破烂衣物等,有的妇女领着小孩来开会,生产队干部站在群众中间大声讲话,有人在下面讲小话,虫鸣声声混杂。偶尔,我们也会和母亲一起去开会,从中听到一些相关农事,从中也了解了一些农业知识。

时过境迁,大约在20世纪末,就在古井西面,东南角王姓人家建盖起了一栋小洋楼,在一楼临街铺面开了小超市。在他家路北面,有一陈姓人家开了油坊,传承了榨油行当,只不过榨油采用机器,大概有二十多年的历史。我回娘家,路过此仍然还能闻到菜籽油的清香,这清香味里抑或混杂着时光味,悠悠岁月,世事无常,人间烟火延续不断。路过此人家,总会想起过去的榨油房。如今,香油随处可买到,而城南榨油坊却承载着城南的一段生产生活史,映照着生产队的集体往事。

磨坊正西面是当时生产队的厂房,大门坐西朝东,正对大门有几间相连的高大平房,这是储备粮食的仓库房,北面则是生产队的大场,这片平坦开阔地,遇上收割季节,挑运回来的豆、麦、稻谷等,就在大场上处理晾晒。小春季节,豆麦成熟,社员们在大场上集中打豆子、麦子,妇女们排成几列,挥动连枷,由高往低,一下下打在蚕豆、豌豆、小麦上,反反复复打。农具拍打各种粮食,发出的有节奏的啪啪、啪啪声响,震动着大地,回响城南。之后就用大筛子架到两个条凳上筛,两个妇女一人坐一边摇晃筛子。一道道农活工序后,晒干的粮食,最后入库房内,到时豆麦堆满仓,再按工分多少分给各家各户,劳动力少的家庭分到的粮食就少。

秋天大春季节,晾晒稻谷、苞谷、草烟。晒草烟叶时,把绑好的烟叶挂在一排又一排晾烟杆上,那景象蔚为壮观恢宏,大场在蔚蓝天空下,呈现着一年又一年的丰收景象。金灿灿的稻谷、黄澄澄的玉米、黄波波的烟叶,看得农人欢喜,笑逐颜开。

农闲季节,宽广的大场也成了孩子们的乐园,有过我们多少童年的美好记忆。大场北面就是南城墙,高大的城墙上长满花草树木,东段有一个缺口,我们从这里爬上城墙,去采野花、摘野马桑、刨地石榴吃,南城墙上有过我们的欢乐童年。从这个口向北,有条狭窄的小巷,过小巷走过土锅街,就可以到巍山一中读书。

时光流逝,如今巍山古城墙唯一存留的仅剩南门大场以西一直延伸到柳邑村以上几十米的一部分。前几年,我到城墙下仰望,经历六百多年风雨侵蚀,城墙已变矮变瘦,但在我心目中永远是我初识的城墙,高大雄伟,永不褪色。

改革开放后,厂房及大场部分批给村民土地建房,公厂房部分出卖,这里已建满老宅院或是洋房,一家连着一家,村民过上了安居乐业的幸福美好生活。大场彻底消失在人们的视线里,不复存在。

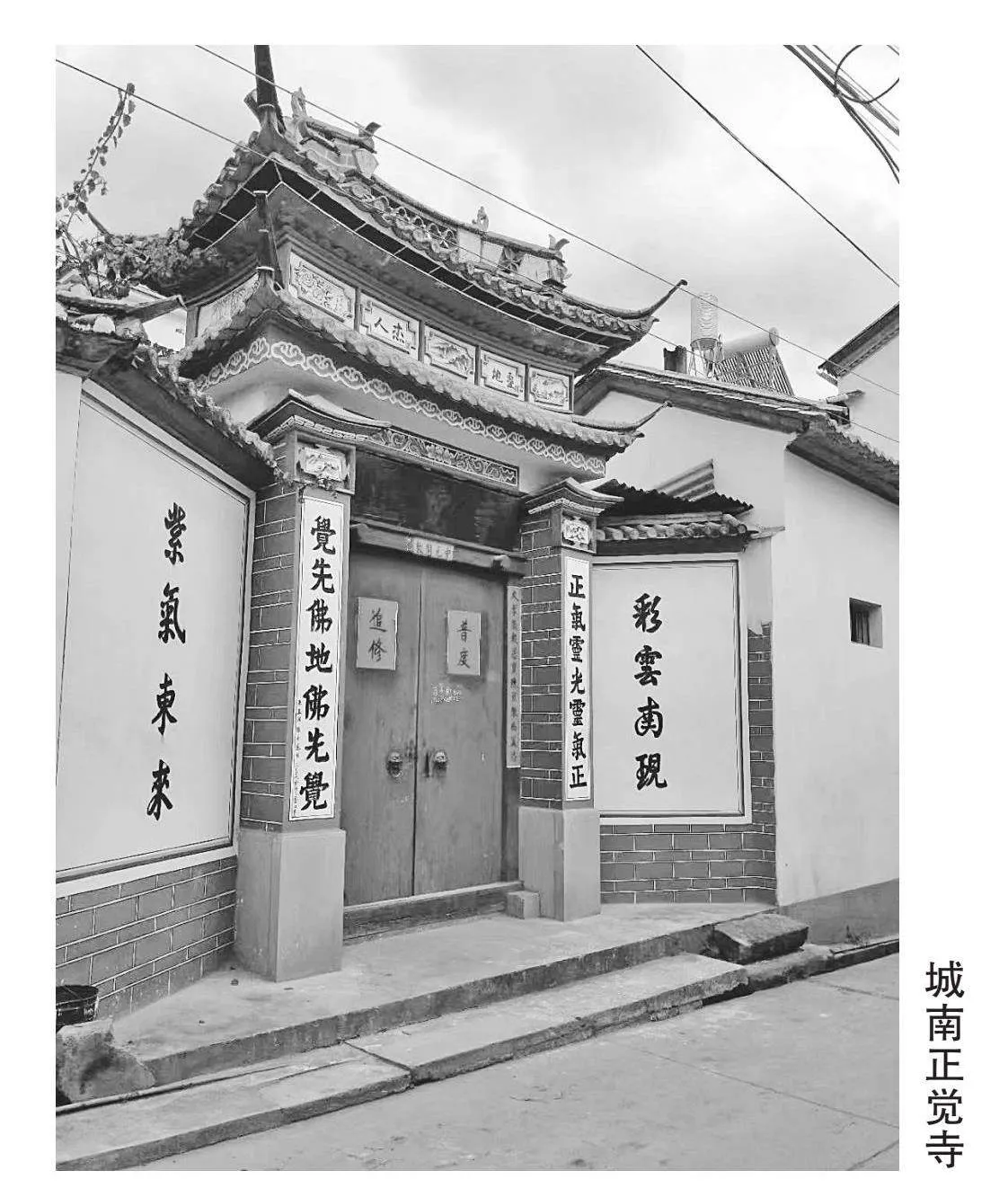

正觉寺里风铃声

从榨油房往南行走十来米,就到村内寺庙正觉寺了。正觉寺位于古城南门外,这是巍山寺庙建筑不得不提及的一座寺,《蒙化志稿》有记载,系郡人张姓建,始建于清代1891年,村民俗称“南耳寺”。

正觉寺院建筑紧凑,坐北朝南一个正殿,供奉着文昌君等,南边是偏殿,再往南是当时生产队的粉房,那时会做粉丝的社员就专门做粉丝,晾晒后统一卖给供销社。这个地方是我们常去的地方,当粉丝生产出来,一杆杆挂着晾晒,那场景有些壮观好看,一挂挂白白的粉丝,在蔚蓝天空下,更显得纯洁美好。制作粉丝时,产生的一些泔水,接在大水缸里,或是放在水泥池子里,那时家家户户会抽出一个人,挑着木桶或是铁皮水桶去挑泔水喂猪,从我家后院出去从西走,去粉房挑泔水比较近,如果从前街去相当于要绕半个村子。我总是借着去挑泔水的时间,去放放风,看看路边的花草和路南的田园风光,瞧瞧晾晒粉丝的那种好看场面,抑或在那些晾粉丝杆之间玩乐一会。

那时,物资匮乏,蔬菜品种少,粉丝成为一年四季的搭配菜。泡上一束干粉丝,煮一会捞出,和焯过水的韭菜、油菜搭配凉拌,就是一道色相好看、味道鲜美的素菜。青菜、茴香煮粉丝,青绿带白,清香可口。能够吃上粉丝,也是快乐的事。我们姊妹几个最喜欢的一道菜是“蚂蚁上树”,即粉丝炒葱、韭菜和豆豉,绿色的韭菜,黑褐色的豆豉,三种食材搭配炒,氤氲出一种特殊香味,这道菜形象好,色香味俱全很下饭,成了平常百姓常吃的菜品,成了舌尖上的乡愁,也成为南耳寺留给城南人们的一个美食记忆。至今,在巍山办红白喜事时,相帮那天的早饭菜,时不时还会有人家把“蚂蚁上树”这道菜摆到桌上,每见这菜,往往就会勾起我出入南耳寺的记忆。

正觉寺还做过水管站,有水利局职工居住在里面。在抓革命促生产时代,社员们忙于劳动生产,忙于为生计奔波忙碌,也没闲时常去寺内。正觉寺,经风雨侵蚀破损,曾一度沉寂,没了风铃声响。2005年,城南外的善男信女多方筹资,退休后的父亲也奔走相告,热心参与筹集资金,通过多方努力,最后把正觉寺修葺一新,正殿雕刻精美,彩绘流光溢彩。如今我们看到的大门上的匾,是我父亲的拙笔,大门上的回文对联“正气灵光灵气正,觉先佛地佛先觉”,是王正老师撰父亲书写的,此联道出了正觉寺所隐含的深刻寓意。记得爷爷留下的一本毛笔字书写的对联,也曾写过关于正觉寺的多副对联,简单记录过相关正觉寺的历史。

正觉,是指自己觉悟了,正确了解宇宙人生的道理、真相。当正确的觉悟形成时,才有等觉,帮助他人觉悟,平等、普遍地帮助别人觉悟,增强觉悟意识。巍山城南正觉寺,到现南诏博物馆内的等觉寺双塔,再到城东灵应山上的圆觉寺,这样的寺庙建筑由低到高,充分体现了南诏故地人们认知世界的思想观,潜移默化地影响着后人。

如今的正觉寺,风铃声声传响城南,早晚还多了歌舞声。清晨或傍晚,我路过时,常见一群老年妇女,手执红扇翩翩起舞,或是舞剑打太极拳。这群热心人,轮流着每天管理正觉寺,上香供品,清扫寺院,用心做着善事,渡己渡人。每年遇上农历的各种庙会,村民都会集中庙里开展活动,七月中元节时请先生来讲木莲。记得小时候,我们也曾经和大人一起去南耳寺听先生讲经。重阳节时,村中老人在这里欢度节日。风铃摇曳,古韵悠悠,做会时香烟缭绕,院内紫薇花、三角梅盛开时节,给古色古香的寺院平添了自然气息。

近期,因南面的偏殿房屋老朽不安全,此殿实则是原正觉寺的大门,这群我的大孃、阿婶们,又奔波操劳,捐款筹资修缮。我进去仔细观看,裸露的土墙、一块块土基,散发出一股淡淡的尘土味,隐藏着几百年的光阴,有一部分被粉上了水泥,清时的土墙被彻底遮盖。

正觉寺对面,有一外地姑娘承租农户民房,开了“凡尘若愚”客栈,客栈开了很多年,常有异乡客来旅居,有的一住就几个月,无疑他们也是爱上城南了,成为新城南人,续写着新城南故事。

最难忘的城南往事,那是农历六月二十五火把节时,在正觉寺南生产队集体竖火把的情景。20世纪六七十年代,一年一度的火把节如期而来,生产队负责人事先就会组织人员,扎好大火把,火把节那天再把火把装扮得喜气洋洋,火把杆顶插上火把头,中间插上疏密有致的彩旗,挂上小粑粑、火把梨、花红果,漂漂亮亮装扮好火把,就竖在粉房门附近。

正觉寺往南可以通到南薰桥,这条路村民称西路,路的两边野蔷薇花居多,路的东西两边都是高低错落的碧绿稻田,望不到尽头。在粉房门口南有一块相对开阔的空地,火把就竖在那里。火把节当天下午,全村人打拼伙聚餐,白天在粉房里,许多社员分工合作,各司其职,有的洗菜做饭,有的借桌椅板凳,准备晚餐。下午差不多六点左右,各家各户约起家人一起到南耳寺吃饭,那是无比欢欣的时刻,尤其对于孩子来说,能吃上一顿丰盛的晚餐,脸上挂着笑意,开心至极。吃饱后,小伙伴一起玩耍,期待夜幕来临。

夜幕降临,个子高的社员站立在临时搭起的架子上,先点燃松明子,然后再点燃火把顶端的松明、鞭炮声噼里啪啦、噼里啪啦长响,大人小孩围在火把下,欢呼雀跃,共度火把节。熊熊燃烧的火把,红彤彤映红乡野的夜空,人们嘴里说着吉利话,敬天敬地,祈求风调雨顺、五谷丰登、日子红红火火、幸福安康。孩子们取下端午节戴的手镯线,扔进火把里烧了,让火带走邪恶,祈祷无病无痛。最开心的撒火把时刻到了,男孩女孩手执小火把,用小口袋提着香面,对着人的脚踝部分撒过去,还说着“请火把请火把”,有的老人还会主动让孩子给他撒火把。有的大人手执火把,对着稻田连撒三把,祈求五谷丰登,寓意驱散蚊虫、驱散邪恶。那会儿,火花四溅,在空中旋转飞舞,城南热闹喧响起来,火树银花不夜天。

记忆中生产队集体竖火把,印象最深刻的是1973年,那一年我不到十岁。从我家老院子出发,去聚餐时我和母亲一起去,母亲牵着我的手,从后街西行几分钟就可到,不过那时这条街有段斜坡,街北分布着一些人家,街南有一条水沟,水常年四季流淌着,沟南有阶梯状分布的田野。那年母亲正怀孕,火把节过后第四天,我的小弟出生了。

生产队集体竖火把的活动,在土地分给各家各户后,从正觉寺旁退出,变为家家户户门前竖火把,村中各条街巷都有人家竖火把。原来粉房的位置,后来生产队批给两户村民建了房子,我的一个堂弟家房子就盖在这里,一栋三层洋房,他家从事饵丝、米线加工,生意不错,火把节时年年都见门前竖着火把。岁月流转,心中圣火不灭,竖火把的习俗依旧在城南传承。当下,我常从这条路走过,到南薰桥不远处西北的小弟家看望母亲,一次次行走,儿时的记忆清晰,竖火把的美好场景总出现眼前。

菜秧河上南薰桥

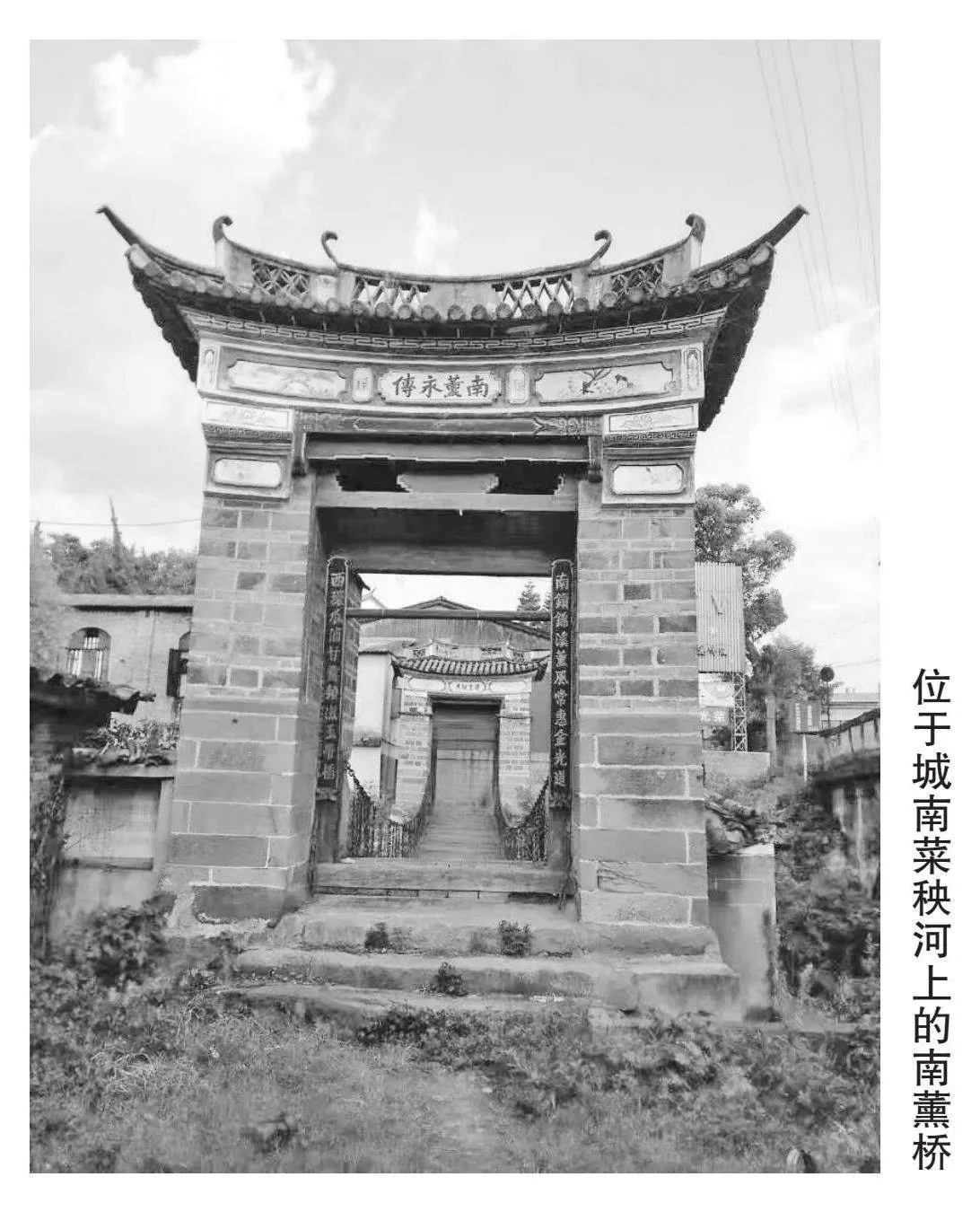

城南往事,一座桥忘不了。从正觉寺往南行几百米,即可到建在菜秧河上的南薰桥。菜秧河,巍山东河的一段,河水自东向西流淌。据记载,南薰桥原名崇化桥,俗称链子桥,为木构风雨廊桥,始建于明代,清代数度被毁,清宣统二年改建成铁索桥,长二十米,宽二米。桥的南北有桥亭,北面书写有“南薰永传”,桥亭用城墙砖砌成,黑黑的横梁上,“南薰桥”三个字仍然还清晰可见。历经多次维修,现保存完好。

链子桥,是城南人民抹不去的乡愁。那时,菜秧河水自东向西常年流淌,春秋冬季,河水清清。遇上雨季,洪水暴发,链子桥发挥了重要作用,也成为菜秧河南北人民的交通枢纽。这座桥是南片坝子通往县城的一座桥,城内人出行到河的南部乡野从事生产劳动,都必须从此桥过去,挑着东西行走在桥上,链子桥震动发出阵阵声响。

儿时的我们不懂事,毫不畏惧,除了正常通行外,我们还去链子桥上玩,拉着铁链用力左右摆动,我们称其娱乐活动为“闪链子桥”,无论男孩还是女孩,都敢这样玩耍,看谁能把桥震动的幅度最大。现在想来,这是危险、不安全的做法,从保护古桥的角度来说也是一种罪过。

站立桥北,王正老师撰、父亲书写的一副对联,“南锁锦溪薰风常惠金光道,西环瓜浦甘露频滋玉带桥”映入我眼,一个个画面浮现我眼前。记得20世纪70年代初期,雨水丰沛,有一年发洪水,河水咆哮奔流而下,一辆绿色吉普车陷入菜秧河心,我们一群孩子跑去站在链子桥上围观。那年头,车子在边远小城还少见,能见到一辆车是稀罕事。吉普车被河水淹没,仅仅露出一个顶,这成了当时的新闻,村里很多人都去看热闹。看着那辆水中车,还乐哈哈的。儿子小时候,我也常带他去桥上玩乐,他对链子桥的记忆也深刻。

后来,随着时代发展进步,道路交通大为改善,约在20世纪80年代初期,在链子桥西建造了一座两车道单孔水泥大桥,方便了人们进出城,去南涧车辆通行也更加方便快捷。再后来,在离链子桥较远的东西两侧建成了两座宽敞宏伟的大桥。

今非昔比,当下的链子桥,成为城南人民念想追思处,也常有异地游客驻足这里,观赏这座几百年的古桥。

当下,南薰桥以西的滨河景区,亭台楼榭回廊,花草树木,风景美如画,成为巍山人休闲娱乐、散步健跑的打卡地。城南一座桥,自古飞架南北,承载着城南外人民的生产生活史,桥上往事,还在多少人的追忆中。

千年巍蒙大地,历史悠久,文化灿烂。一座城的城南、城墙、南栅门、古宅院、古井,厂房、大场、磨坊、榨油房、正觉寺、南薰桥,在时光交错中,似梦似幻,出现在我的记忆里,构成了一幅隽永的历史画卷,珍藏在我的人生行囊。

城南往事,浓浓的乡愁情结,映射着一座老城的旧时光。追忆往事,记录城南,慰藉我心,敬献南诏故园。