乡村振兴背景下“三下乡”实践对大学生政治认同的实证研究

2024-12-31查浩然成波

基金项目:重庆第二师范学院高等教育教学改革研究项目(JG202301)

第一作者简介:查浩然(1996-),男,硕士,助教。研究方向为高等教育学。

DOI:10.20028/j.zhnydk.2024.11.014

摘" 要:乡村振兴离不开人才振兴,通过“三下乡”的社会实践提升大学生的政治认同感,是激励大学生助力农村发展的重要举措。通过分析研究“三下乡”实践活动、大学生政治认同及课堂教学三者之间的关系,发现三者之间存在一定的相关关系,并且课堂教学效果在二者之间起到部分中介作用,间接影响大学生的政治认同。故该文在此研究结果的基础上提出增强大学生政治认同必须结合当地农村的地域资源,充分挖掘“三下乡”实践活动的特色和亮点,并通过课堂教学进行强化,以此增强政治认同。

关键词:乡村振兴;三下乡;政治认同;课堂教学;中介作用

中图分类号:F323" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2024)11-0060-04

Abstract: The revitalization of rural areas is inseparable from the revitalization of talents. To enhance college students' political identity through the social practice of \"three trips to the countryside\" is an important measure to encourage college students to help rural development. Through the analysis and study of the relationship among the practical activities of \"three trips to the countryside\", college students' political identity and classroom teaching, it is found that there is a certain correlation among them, and the classroom teaching effect plays an intermediary role between them, which indirectly affects the political identity of college students. Therefore, on the basis of the research results, this paper proposes that the enhancement of college students' political identity must be combined with the local rural regional resources, fully tap the characteristics and highlights of the practical activities of \"three trips to the countryside\", and strengthen it through classroom teaching to enhance political identity.

Keywords: rural revitalization; three trips to the countryside; political identity; classroom teaching; intermediary role

作为一个农业大国,“三农”问题一直是我国工作的重中之重,习近平总书记指出:全党务必充分认识新发展阶段做好“三农”工作的重要性和紧迫性,坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力推动乡村振兴,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。我国2024年中央一号文件《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》指出,学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制,把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手。乡村人才振兴和乡村经济高质量发展是相互促进、相辅相成的,为乡村经济的持续发展提供了强有力的支撑。只有实现两者的协同发展,才能更好地推动乡村振兴战略的实施,实现农村经济社会的全面发展。而想要推进人才振兴,除了培育和引进特殊人才以外,充分发挥大学生的主观能动性,让广大有志青年愿意深耕农村事业是推进人才振兴的重要渠道。有学者指出,以乡土资源为载体培育政治认同核心素养,有利于厚植学生的乡土情怀,增强学生对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的情感。自1996年国家十部委联合下发《关于开展文化科技卫生“三下乡”活动的通知》以来,全国高校每年结合相关主题开展文化、科技、卫生下乡活动,旨在促进大学生增长才干、磨练意志。但是除此之外,我们不能忽略“三下乡”实践对于大学生培育乡土情谊,增加政治认同的作用。其实通过组织大学生去我国广大的农村地区开展实践活动,一定程度上也能让其了解我国作为农业大国的国情,也能感受到区别于校园生活的历史文化元素,从而提升政治认同感。

2018年9月,习近平总书记提出“五育并举”的教育方针以来,高校越来越重视劳动教育等实践课程的开展,但是作为每年各个高校组织的“三下乡”实践活动,本身就是“五育并举”这一战略方针落实的重要体现[1]。但是从各高校的组织情况来看,很多高校都将这一实践活动和课堂教学相分离,课堂教学所讲授的内容并没有和这一实践活动有益结合,导致不少大学生将这一活动看作是评奖评优的跳板。李欣[2]在其博士论文中说到:政治教育的灌输是政治认同形成的基础。而课堂教学作为思想政治教育的主要渠道,在培育大学生政治认同上发挥着重要作用。在培养大学生政治认同,鼓励进入农村进行建设的同时,我们不能忽视课堂教学的作用。需要设计好、组织好、实施好新时代的大学生政治认同教育,就必须持有不断改进、创新大学生政治认同教育的内容、方法、载体和平台的思想自觉与行动自觉,在不断研究新时代、紧跟新形势、把握新变化和回应新课题上,让教育内容更加“新”一点,教育方法更加“活”一点,载体和平台更加“广”一点。

1" 理论基础与假设

大学是世界观、人生观、价值观塑造的关键时期,也是端正政治态度、内化激发政治情感、参与公共生活、形成社会责任感的关键时期,在乡村振兴的大背景下,怎么引导大学生塑造政治认同,是我们亟待思考的问题,在当下,“三下乡”实践是范围较大,力度较强的乡村社会实践,是大学生社会实践活动的重要形式,是加强和改进大学生思想政治教育的有效载体方式。陈钰[3]认为,大学生的政治认同分为政党认同、理论认同、道路认同、制度认同、文化认同和历史认同。而农村地区具有深厚的历史文化底蕴,也是国家政策制度造福村民的直观呈现。“三下乡”作为大学生参与社会实践的重要渠道之一,其聚焦于思想政治教育的政治认同能在实践中得到升华,以探索和传承红色精神为主题的“三下乡”实践是提升文化自信,增强政治认同感的重要渠道;以助农、助教为主题的“三下乡”有助于把爱国情、强国志、报国行融入新时代追梦征程,为乡村振兴汇聚青春力量。由此提出第一个假设:大学生参与“三下乡”实践对于政治认同具有正向预测作用。

教育部颁布的《新时代高校思想政治理论课教学工作基本要求》(教社科〔2018〕2号文件)明确强调:实践教学是思想政治理论课的进一步延伸与拓展。朱颂泽等[4]认为培育和提升大学生的政治认同是新时代高校思政工作的重要课题,而课堂教学是思政工作的重要载体。当下,不少研究也聚焦于课堂教学如何提升大学生的政治认同,李涛等[5]认为红色资源是思想政治教育的重要资源,在提升大学生政治认同上具有相通性,要抓住课堂教学的主渠道,筑牢实践教学主阵地,以此进行全方位的政治认同教育。

可见,课堂教学是影响大学生政治认同的重要因素,故提出第二个假设:课堂教学在“三下乡”实践对政治认同的影响中发挥中介作用。

2" 研究对象和工具

2.1" 研究工具

1)信度检验。自变量的测量采用自编量表《“三下乡”实践量表》测量大学生在“三下乡”实践活动中的政治认同情感,整个量表分为4个题项,分别采用1~5分进行记分,通过信度检验,该量表的Cronbach's alpha系数为0.817。

因变量的测量采用刘保中等在《当代大学生政治态度的主要特征与影响因素研究》一文中使用的《大学生国家认同量表》和《大学生政治效能感量表》,对大学生的政治认同情况进行测量,2个量表共计7个题项,分别采用1~5分进行记分,通过信度检验这2个量表的Cronbach's alpha系数为0.829和0.731。

中介变量采用自编量表《课堂教学量表》对政治认同的课堂效果进行测量,该量表共计4个题项,分别采用1~5分进行记分,通过信度检验,该量表的Cronbach's alpha系数为0.851。

2)效度检验。针对4个量表进行KMO和巴特利特球型检验,其KMO值为0.906,大于0.5,显著性小于0.05,适合采用主成分分析法进行效度检验,通过提取公因子并采用最大方差法对提取公因子进行旋转,其共同载荷系数大于0.5,其提取的3个主成分和3个变量相吻合,旋转后的最大方差值为62.89%,本文使用的量表效度较为良好,模型拟合度良好。

2.2" 研究对象

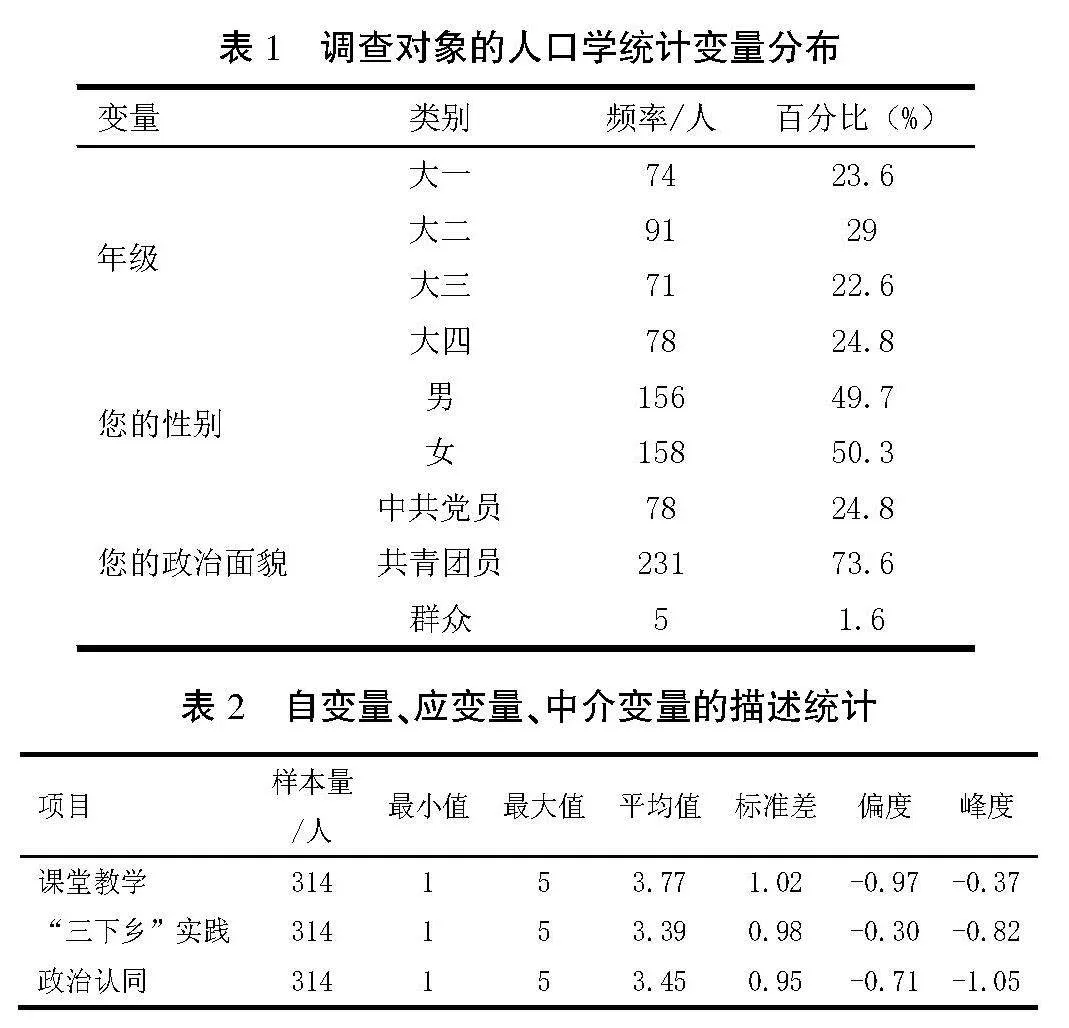

本文针对参与了“三下乡”实践的重庆市大学生进行抽样调查,共计回收有效问卷314份。利用SPSS 25.0进行数据分析,使用process3.5插件进行中介效应分析和检验。由表1可知,整体来看,参与“三下乡”社会实践的同学涵盖各个年级,所占比重大致均匀,其中共青团员居多,占比达到73.6%,男生和女生分布大致相当,占比都趋近于50%。按照1~5分进行记分以后通过变量计算,对3类变量之间的得分情况在表2进行汇报,其平均值在3.39~3.77之间,最高是其峰度绝对值小于3,峰度绝对值小于10,满足正态分布的特点。

2.3" 共同方法偏差检验

采用Harman的单因素因子分析对共同方法偏差进行检验,结果表明未旋转时,第一个因子解释了32.03%的方差变异,小于临界标准40%,表明本研究不存在明显的共同方法偏差。

3" 结果与分析

3.1" 相关分析

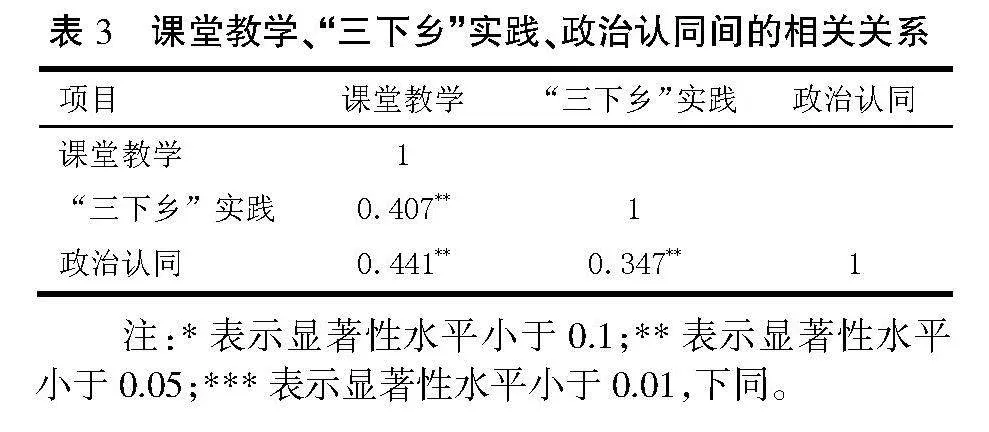

通过对“三下乡”态度情感体验、课堂教学、政治认同数据进行皮尔逊相关分析,结果发现三者之间存在一定的正相关关系(表3)。其中课堂教学效果和“三下乡”实践的相关系数为0.407,二者呈现弱相关关系;政治认同和课堂教学效果的相关系数为0.441,二者呈现弱相关关系;政治认同和“三下乡”实践的相关系数为0.347,二者呈现弱相关关系。

3.2" 中介效应检验

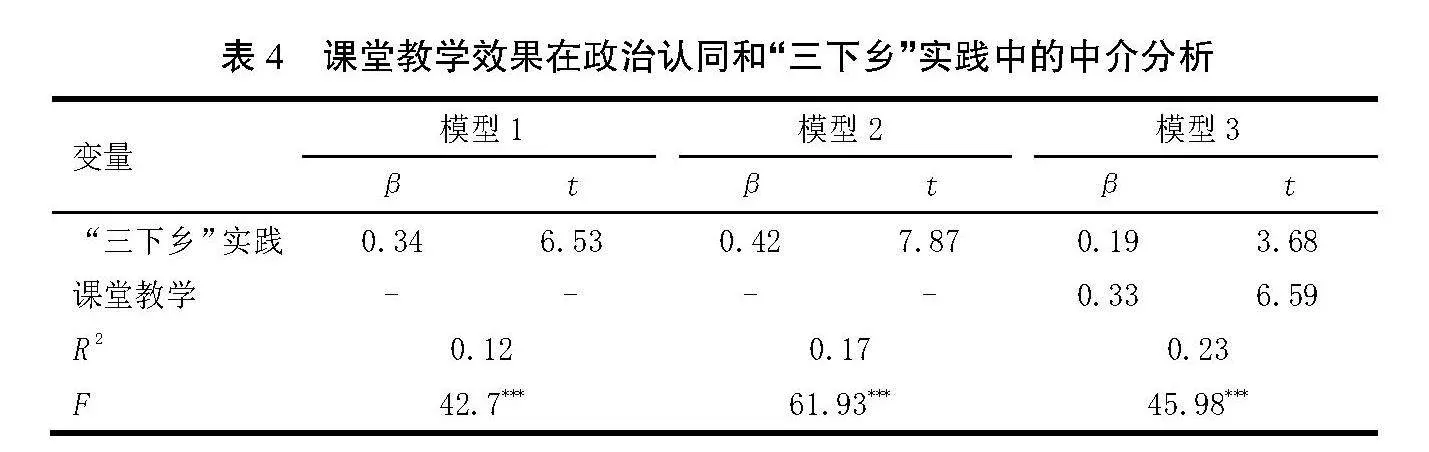

通过SPSS中process插件中的模型4进行中介检验,检验结果见表4,其中“三下乡”实践正向预测政治认同(β=0.34,t=6.53,plt;0.001)假设1得到验证,“三下乡”实践正向预测课堂教学(β=0.42,t=7.87,plt;0.001)。将中介变量纳入模型后,“三下乡”实践和课堂教学正向预测政治认同(β=0.19,t=3.68,plt;0.001)和(β=0.33,t=6.59,plt;0.001),课堂教学在“三下乡”实践和政治认同上起部分中介作用,假设2得到验证[6]。

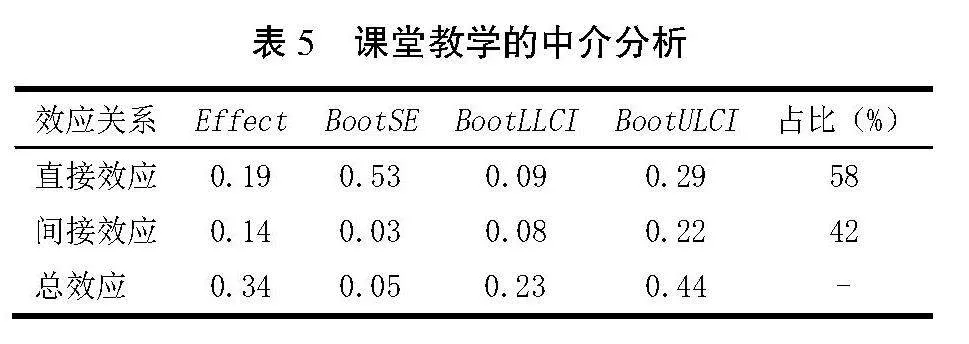

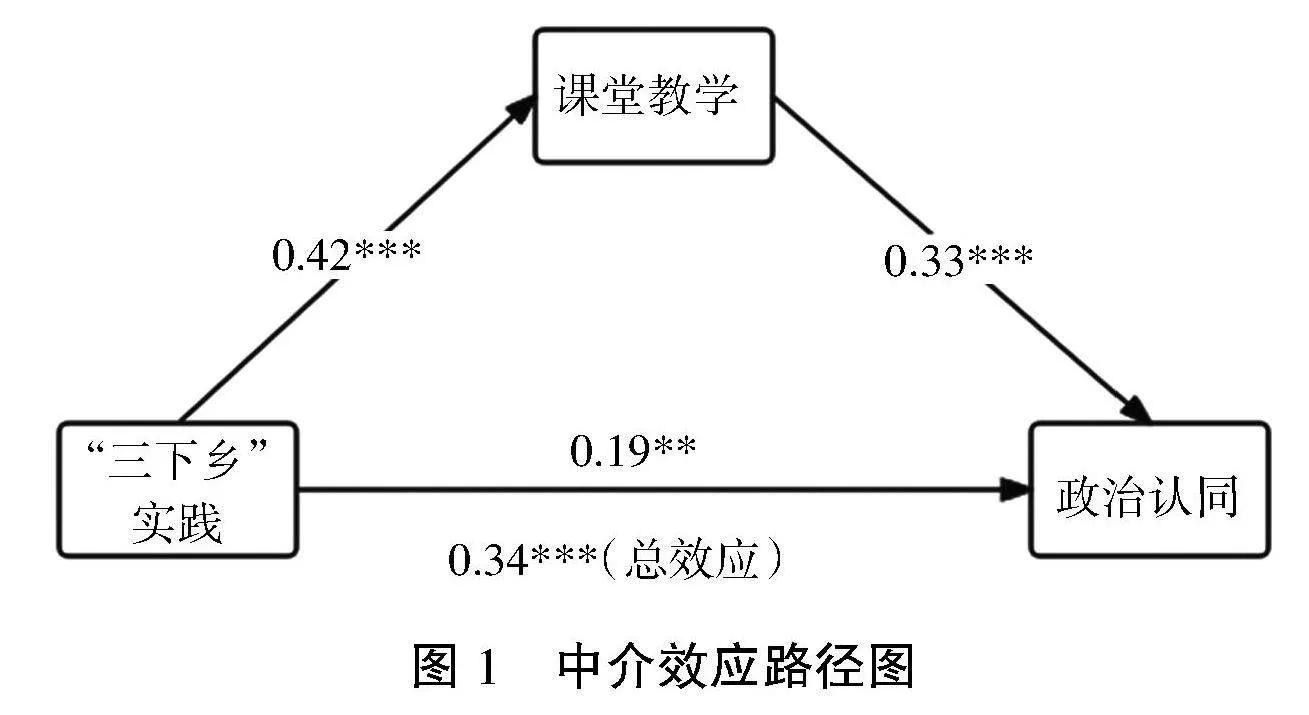

通过bootstrap,重复抽样5 000次,分别检验课堂教学在“三下乡”实践和政治认同之间的中介效应及置信区间,由表5可知,直接效应的效应值为0.19(0.09,0.29)不包含0,中介效应显著;间接效应的效应值为0.14(0.08,0.22)不包含0,中介效应显著;总效应效应值0.34(0.23,0.44)不包含0,中介效应显著。其中直接效应占比58%,间接效应占比42%[7]。总体关系模型如图1所示。

4" 讨论与建议

4.1" “三下乡”实践对大学生政治认同具有正向促进作用

研究结果表明,“三下乡”实践对大学生政治认同存在相关关系,通过“三下乡”实践能够提升大学生的政治认同,在乡村振兴背景下,各高校的“三下乡”实践活动呈现出多元化的发展态势,从巩固脱贫成果到融入红色资源,“三下乡”实践在大学生群体中的影响力越来越强。乡村振兴离不开人才振兴,提升大学生政治认同,鼓励大学生群体在广大的农村地区实现人生价值[6]。同时,深入开展“三下乡”实践的也是实践育人机制建设的基本要求,对于学生来说,应该抓住“三下乡”这一实践机会,借助学校搭建的平台,深入到农村地区,为乡村振兴添砖加瓦。同时也应该认识到,“三下乡”实践只是增强政治认同的一次体验,更应该充分结合家乡的资源和优势,发挥自身所长,真正将乡村建设和自身的发展相结合,为乡村振兴添砖加瓦。对于高校来说,应该充分挖掘当地的农村资源,开展更加贴合大学生的“三下乡”实践活动,分层次、多元化、阶段性地开展“三下乡”实践,转变以完成任务为导向思维方式,真正做到“以生为本”,寻找学生兴趣和乡村资源的连接点,从而提升大学生的政治认同感[7]。同时结合当前主流的媒介资源,对相关实践活动开展情况进行报道和宣传,对“三下乡”实践较好的个人和团队给予相应鼓励,提升学生的内在自信,增强活动参与性。

4.2" 课堂教学在“三下乡”实践和大学生政治认同之间发挥中介作用

研究表明,课堂教学在“三下乡”实践和大学生政治认同之间起到部分中介作用,不仅“三下乡”实践可以直接影响到大学生政治认同的实现,还可以通过提升课堂教学效果,间接地对政治认同产生影响[8]。课堂教学是传达国家政策和政治理念的重要方式,构建学院领导班子、教师、辅导员三位一体的育人体系,学院领导应该深挖教学资源,积极对接当地具有代表性和特色的“三下乡”场域,通过培育具备相关专长的优秀教师和辅导员,充分考虑教师和辅导员的个人能力和德育素养,将实践育人融入到思想政治认同培育的各个环节,为课堂教学提质增效。有学者提出,推动大学生“三下乡”活动的课程化,学校和学院应该重视“三下乡”活动的重要意义,不能把这一活动和课堂教学割裂开来,通过课堂教学,大学生可以了解到政治体系、制度文化等方面的知识,形成正确的认知和理解,再加上“三下乡”实践第二课堂的体验,能够更加牢固的树立建设美丽新农村的政治站位。

5" 结束语

由此可见,大学生的课堂应该更多地融入建设乡村、促进乡村发展等课程内容的教学元素,在课堂教学中厚植中国特色社会主义的制度自信,培育学生的文化自信与自觉,以此促进学生政治认同的提升,助力乡村振兴。

参考文献:

[1] 习近平.坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力推动乡村振兴[J].共产党员,2022(10):4-10.

[2] 李欣.大学生政治认同研究[D].武汉:武汉大学,2020.

[3] 陈珏.新时代大学生政治认同培育研究[D].马鞍山:安徽工业大学,2022.

[4] 朱颂泽,李储信.课程思政对大学生政治认同的影响机理研究——以首都高校大学生为研究对象[J].成都理工大学学报(社会科学版),2023,31(4):103-112.

[5] 李涛,胡建.红色文化资源融入“00后”大学生政治认同教育的路径探析[J].怀化学院学报,2023,42(6):114-119.

[6] 郑直,孔令海.乡村人才振兴与乡村经济高质量发展——基于高校毕业生返乡就业分析[J].经济问题,2024(2):91-97.

[7] 任江林.深化大学生“三下乡”社会实践活动刍议[J].现代教育科学,2009(6):137-139.

[8] 何小英,黄心怡.“互联网+”背景下社会主义核心价值观融入高校思想政治理论课教学新模式探析[J].高教学刊,2021(9):100-103.