淮北理工学院体育俱乐部开展现状及对策研究

2024-12-31蔡朝翔

摘要:淮北理工学院按照国家教育部印发的《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》政策和学校精神,实行体育俱乐部改革。通过一个学期的实地考察、对全体参加俱乐部学生进行问卷调查、对参与体育俱乐部教师进行访谈和各俱乐部学生代表进行访谈,经过汇总和分析,认为体育俱乐部开展情况如下:当前,我校成立了15个体育俱乐部,俱乐部运行已步入正轨,规章制度基本健全,学生认可度较高,教师结构较为合理,初步形成大学体育课程教学内容个性化、形式多样化、安排生活化、评价过程化、管理网络化、课内课外一体化、学练赛结合全面化的“体育课程俱乐部制”体育教学模式。在俱乐部实施的初期,仍存在一些问题:经费与场地器材不足、俱乐部活动和赛事未能有效开展、俱乐部学生管理机制未能有效运行、俱乐部教学模式未能完全转型、俱乐部课程结构与学生需求存在差异,未能形成包含大三、大四学生的俱乐部全员参与机制等问题,本文根据以上问题提出相应的对策,促进体育俱乐部进一步发展。

关键词:体育俱乐部" 现状调查

中图分类号:G80 文献标识码:A 文章编号:1006-8902-(2024)-08-061-3-ZL

体育俱乐部是当前高校体育教学改革的重要方式之一,深受广大学生的喜爱,对于推进课内外教学一体化具有积极作用。淮北理工学院按照国家教育部印发的《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》的政策和学校精神,实行体育俱乐部改革,成立了15个体育俱乐部,初步形成大学体育课程教学内容个性化、形式多样化、安排生活化、评价过程化、管理网络化、课内课外一体化、学练赛结合全面化的“体育课程俱乐部制”体育教学模式。

1、研究对象及方法

1.1、研究对象

本文的研究对象是淮北理工学院体育俱乐部。

1.2、研究方法

(1)文献资料法。

本文以高校体育俱乐部为关键词,在中国知网、万方等多个网上图书馆等进行相关文献资料检索,并对检索到的内容进行归纳和总结,了解当前研究现状,为研究提供理论指导。

(2)问卷调查法。

本文通过对淮北理工学院的学生和相关体育教师、教学管理人员和学校管理层人员进行问卷调查和访谈,深入分析淮北理工学院实施体育俱乐部教学模式的实施情况。

(3)实地考察法。

在2023年9月至2024年1月,作者通过深入淮北理工学院体育俱乐部,了解体育俱乐部开展的整个过程,观察淮北理工学院15个体育俱乐部的实际运行情况,详实地获得体育俱乐部的开展情况。

(4)归纳分析法。

本研究通过对调查结果进行归纳分析,总结归纳出当前淮北理工学院体育俱乐部教学设施状况、教学开展现状、师资队伍现状、学生对俱乐部的参与意向等内容。

2、淮北理工学院体育俱乐部改革方略

2.1、明确俱乐部指导思想

淮北理工学院着眼于学生的全面发展和未来发展。明确“以人为本、健康第一、面向全体、团队学习”的指导思想,转变教育观念和管理理念、优化整合教育资源,努力实现大学体育课程教学内容个性化、形式多样化、安排生活化、评价过程化、管理网络化、课内课外一体化、学练赛结合全面化。努力培养学生的“终生体育”意识和能力,养成经常参加体育锻炼的习惯。

2.2、确立俱乐部发展理念

在“以人为本、健康第一,面向全体、团队学习”的指导思想引领下,体育俱乐部着眼于学生的全面发展和未来发展。与此同时,学校力求转变教育观念和管理理念、优化整合教育资源,实现大学体育课程内容个性化、课程形式多样化、课程安排生活化、课程评价过程化、课程管理网络化、课内课外一体化,努力培养学生“终生体育”意识和能力,养成经常参加体育锻炼的习惯。

2.3、制定俱乐部制度

在指导思想和理念的引领下,淮北理工学院制定了《淮北理工学院体育俱乐部管理办法》,明确了我校体育俱乐部的性质,确定了体育俱乐部的宗旨,规定了体育俱乐部的任务,确立了体育俱乐部的组织机构,在《淮北理工学院体育俱乐部管理办法》中提出了体育俱乐部按照会员制运行,并对会员的加入办法、等级评定、权利义务等做出了细致的安排。

2.4、变革俱乐部课程

体育俱乐部的课程较之以往的体育课,表现在以下几个方面:

(1)教学安排生活化。

体育俱乐部将体育教学和训练等活动的安排最大限度地融入学生的日常生活,充分利用学生的课余时间,以便学生养成良好的生活习惯。

(2)教学内容个性化。

体育俱乐部实行选课制,设立了篮球、足球、排球、橄榄球、乒乓球、羽毛球、网球、健美操、啦啦操、体育舞蹈、花样跳绳、瑜伽、武术、健身健美运动、田径运动(体能素质拓展)15个俱乐部,学生可根据自身兴趣和条件选择适合自己的俱乐部。

(3)教学形式多样化。

俱乐部课程教学将不局限于传统体育课的形式,将各种体育活动均纳入俱乐部课堂的范畴,课上学习、课外锻炼、竞赛活动等都属于体育教学内容。

(4)教学评价过程化。

体育俱乐部将摆脱传统的体育教学评价方式,强化过程性评价,重点关注学生的体育参与度,注重对学生锻炼习惯、道德品质、合作精神等方面的培养。

(5)教学管理网络化。

体育俱乐部制定了课外打卡制度,学生除了要完成课内体育课程外,还要在课后进行课外锻炼,学校借助“体育运动考勤”系统对全院学生学习情况和各种参与体育俱乐部课外锻炼情况进行有效管理。

(6)课内课外一体化。

学校将通过体育俱乐部搭建体育活动平台,连接体育教学、课余训练、竞赛以及课外体育活动等,服务于大学体育课程的总体教学目标。

(7)学练赛结合全面化。

体育俱乐部规定了体育教学、课外训练和活动竞赛的统一整体,明确了三者的关系,体育教学、课外训练和活动竞赛都是为学生的发展服务,三者结合有利于学生的全面发展。

2.5、淮北理工学院体育俱乐部目标

(1)通过两个“一体化”实现学校体育 “两个延伸”。

通过构建“课内外一体化”的俱乐部课程体系和搭建“教团学一体化”的俱乐部管理平台,学校体育工作逐步实现体育课程向校园体育活动、训练、竞赛的延伸,体育管理向学生体育社团、院系、学生会、班级的延伸。

(2)学校体育教学实现“七个转化”。

通过转变课程理念、优化整合课程资源,淮北理工学院体育俱乐部将实现大学体育教学内容个性化、教学形式多样化、教学安排生活化、教学管理网络化、教学评价过程化、课内课外一体化、学练赛结合全面化。

(3)转变教师角色功能。

在体育俱乐部的管理模式下,教师角色功能逐步由主导地位向引导地位转变,由管理向指导转变。充分提高学生的自主能动性,促进学生自主学习和自主管理,组建了俱乐部学生管理团队,形成中高级会员带领初级会员的学习和训练方式。

(4)形成校园体育俱乐部文化。

通过改革,学校力求构建一个以弘扬体育精神、培养学生道德人格为核心,以体育课程、管理制度、行为规范、俱乐部、场馆设施条件为支撑,以体育教学、运动、训练、竞赛、校园特色体育、运动会、经典赛事等为内容的校园体育文化,自从体育俱乐部改革以来,校园中体育氛围日渐浓厚,课余时间田径场、体育馆、篮球场、足球场、乒乓球馆、羽毛球场到处都是参与运动的学生,学生遵从体育俱乐部的管理,积极参与各项俱乐部活动,营造了一个积极、健康、向上、可持续的校园体育文化氛围。

3、淮北理工学院俱乐部开展现状

3.1、体育俱乐部类型

淮北理工学院根据本校学生意愿、师资力量和场地设施,在本学期开设了15个体育俱乐部,分别是:篮球、足球、排球、橄榄球、乒乓球、羽毛球、网球、健美操、啦啦操、体育舞蹈、花样跳绳、瑜伽、武术、健身健美运动、田径运动(体能素质拓展),俱乐部类型较为丰富,基本能够满足学生对体育运动多样化的需求。

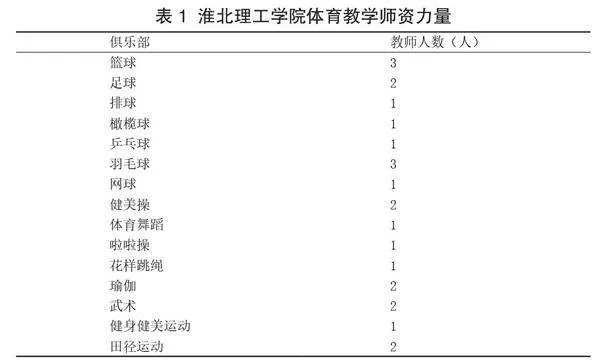

3.2、体育俱乐部师资

通过对淮北理工学院师资力量的调查,得知,淮北理工学院体育俱乐部教师结构较为合理,15个体育俱乐部都有相关专业的体育教师,各专项体育教师基本能够满足俱乐部的运行和课外指导的需求。

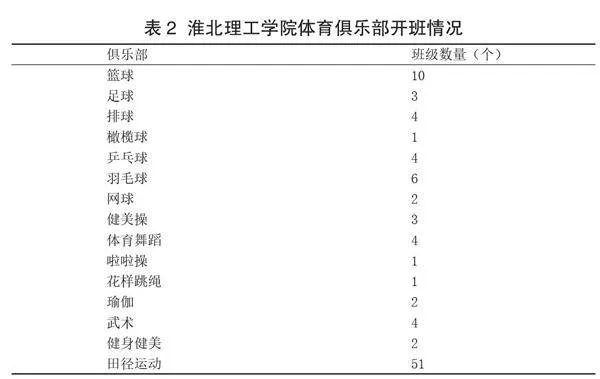

3.3、体育俱乐部班级

通过调查,得知淮北理工学院体育俱乐部开班情况,除了田径运动外,各俱乐部开班人数较少,田径运动开班数为51个班级,其原因主要是学校为提高学生对于大学生体质测试的重视,让学生在学习各种体育技能的同时,不忘提升基本的身体素质,因此学校把学生体质测试的成绩作为俱乐部期末考核和会员升级的指标,规定大一新生入学的第一学期必须要参加田径运动,学习大学生体质测试的内容。

3.4、体育俱乐部设施

学校目前有室外田径场地1个,综合体育馆1个(馆内设有:篮球场地2块,羽毛球场地6块,乒乓球台12个,体育舞蹈与健美操教学区2块),舞蹈房2间,室外篮球场地14块,羽毛球场地18块,排球场地2块,各种运动场地护栏和挡网若干。学校场馆设施较为齐全,基本满足开展体育俱乐部的要求。

但是在开展过程中,由于缺乏网球场地,网球俱乐部暂时在室外篮球场上课;室内篮球场只有两块场地,遇到下雨天气或者炎热天气,会在一定程度上影响篮球俱乐部的课程。

由于体育俱乐部初步运行,还缺少相关的体育器材,特别是健身健美运动,缺少相关健身器械,因此,健身健美俱乐部只能进行徒手练习。

3.5、体育俱乐部教学

在体育俱乐部开展之前,各俱乐部教师均制定了相关的课程大纲,针对不同级别的会员制定相应的教学内容,对教学方法、教学方式、教学评价制订了详实的计划。在俱乐部课程开展过程中,各俱乐部教师在教学内容上能够有效落实,但是在教学方法、教学方式以及教学评价中,则依然沿用传统的体育教学模式,未能充分发挥体育俱乐部制度的优势。

3.6、学生参与体育俱乐部情况

通过调查得知,大一、大二学生能够根据个人兴趣和身体条件选择相应的体育俱乐部,正是因为该体育项目是自己感兴趣的,因此在体育学习和体育活动中能够积极主动参与,不只是为了获得学分而被动参与,所以学生在体育活动中的积极性很高。

4、淮北理工学院体育俱乐部存在的问题

4.1、经费与场地器材不足

体育俱乐部制度是高校体育教学的重要改革,改革过程中需要充足的经费支撑和完善的体育器材和场地,我校本学期开设了15个俱乐部,其中健身健美俱乐部、排球俱乐部因为器材场地因素,导致教学效果不理想,网球俱乐部因为缺少网球场导致网球俱乐部被迫取消。

4.2、俱乐部活动和赛事未能有效开展

活动和赛事是体育俱乐部的关键环节,可以激发学生学习体育的热情和积极性,促使学生不断提高体育技术水平。目前,本校体育俱乐部在起步阶段,学生的运动水平还不足以参加校外较高水平的体育赛事,而校内的体育赛事则需要学校各部门的配合和一定的经费支撑,目前也未能有效开展。在本学期的俱乐部教学中,教学模式未能完全转型,依然是以传统的体育教学为主,忽视了学生自主锻炼和体育竞赛活动,虽然启动了运动打卡系统,要求学生每学期参与课外打卡,各个俱乐部教师也在学生课余时间在固定的运动场地指导学生锻炼,但是在实施过程中,效果并不理想,部分学生打卡只是为了完成任务而流于形式,教师的课外指导也很少有学生主动参与。体育竞赛更是因为多种因素而未能有效落实。从而导致俱乐部的教学模式依然以体育教学为主导,体育俱乐部教学效果和传统的体育教学并无显著差异。

4.3、俱乐部学生管理机制未能有效运行

在体育俱乐部运行过程中,发挥学生体育骨干和积极分子在组织、管理学校体育活动中的积极性、主动性和创造性是俱乐部运行的重要方式,但是由于俱乐部尚处于初级阶段,教师教学管理水平和对体育俱乐部的理解不够深刻,具体实施不够深入,因此,未能充分发挥学生骨干在组织、管理和教学中的作用。

4.4、未能形成包含大三和大四学生的俱乐部全员参与机制

体育俱乐部实际上是面向全校学生开展的,但是在运行过程中,只有大一和大二的学生,以必修课的形式参加,大三和大四的学生因为没有体育必修课,因此没有参加体育俱乐部,导致体育俱乐部在实质上还是以往传统的体育教学课,未能形成包含全校学生的体育俱乐部全员参与机制。

5、对策

增加经费投入,购置体育器材,建造体育场地。增加教师的课外指导费用,给与学生骨干相应的经费酬劳,增加运动赛事的投入;根据各体育俱乐部的需要,购置体育器材,满足教学需要;根据学校实际情况,合理建造相关体育场地,对不合理的场地及时改建;

按照淮北理工学院俱乐部改革方略,增进各部门之间的协调配合和联动,根据学生的运动水平,开展俱乐部活动和赛事,组织较高水平的学生参加省市级比赛;

落实俱乐部学生管理机制,通过给予学分、酬劳、奖励等多种途径,充分调动学生管理团队的积极性,使得体育俱乐部充满活力;

注重对各个俱乐部负责人和教师的培训,提高教师教学和管理能力,增强教师对俱乐部运行模式及教学的认知,促进体育俱乐部教学模式的完全转型;

以学生为中心,根据学生需要,合理调整体育俱乐部课程结构,使得课程结构和数量与学生需求达到统一,同时引进相关专业的体育教师,改善部分体育俱乐部教师数量不足的情况;

采取有效措施,形成包含全校学生的体育俱乐部全员参与机制。学校可以采用比赛、奖励学分等方法,鼓励大三、大四学生参与体育俱乐部。

参考文献:

[1]姜勇,陈闯.学习范式视域下高校体育教学质量影响因素及优化路径[J].安徽体育科技,2022,43(01).

[2]周正.我国高校羽毛球俱乐部发展中存在的现实困境及优化路径[J].文体用品与科技,2024(01).

[3]闫鹏旗,倪德财.普通民办高校体育俱乐部式教学管理问题与优化研究[J].陕西教育(高教),2024(01).

作者简介:蔡朝翔(1993-),男,汉族,安徽淮北人,硕士研究生,助教,研究方向:体育教育。