公共体育课程引进体感运动app的可行性分析

2024-12-31游浩然丁丽静许立宇

摘要:目的:本研究基于重庆电信职业学院公共体育课程现状,通过探究体感运动app引入高校公共体育课的具体措施和应用效果,分析可能产生的问题和解决措施,全面分析体感运动app引入公共体育课程的可能性,以期推动体感运动app在高校体育课程中的应用,推动高校学生的身体素质更加科学合理地提高,促进高校大学生运动兴趣的增强与运动习惯的养成,为体育终身化发展奠定基础。方法:本文以公共体育课程引入体感运动app的可行性为研究对象,根据研究需要向重庆电信职业学院学生发放调查问卷,组织学生进行体感运动app与日常教学的结合,在10课时后围绕情绪状态、身体状况、个体主观认知三个方面向学生发放调查问卷。结果:当前公共体育课程发展态势良好,但仍存在学生积极性不高、学生体育锻炼缺乏等问题;运用体感运动app对热身部分、结束部分、课后作业三个环节进行了教学设计并加以实践;结果证明引入体感运动app后学生参与体育课程的积极性得到了提高,学生对自我的身体认知和主观认知均得到了提升。结论:公共体育课程引入体感运动app具有一定的可行性,但在引入过程中应当充分考虑课程结构改变的冲突,同时对引入的内容和运动锻炼的强度加以设计和控制。

关键词:公共体育课程" 体感运动app" 可行性

中图分类号:G80 文献标识码:A 文章编号:1006-8902-(2024)-08-184-3-ZL

1、前言

随着我国社会经济的发展和科学技术的不断进步,新时代“体教融合”的进一步深化,培养全面人才已成为新的高校人才培养目标。基于“互联网+”技术在各领域的广泛应用,我国高校已基本形成“互联网+教育”的教学模式,通过翻转课堂、慕课等形式,以线上线下相结合的教学模式,有效利用了互联网教育资源,是学生广泛学习各领域知识的有效方式。现有的针对体育教学的“互联网+”模式,基本延续了线上线下相结合的教学理念,强调实体教学和网络学习相结合,在一定程度上促进了学生的知识拓展,但多以理论学习为主,缺少体育教学中占主导地位的身体练习。“校园乐跑”是近年较为流行的课余体育模式,通过强制打卡的方式,可有效提高学生课余锻炼强度和频率,促进学生体质水平提高,但其锻炼方式较为单一,且对时间、场地等有较多限制,未能有效促进学生发展体育兴趣,促进运动习惯化、终身化。基于高校学生体质发展需求和目前体育教学模式的局限性,发展以学生兴趣为主导的终身可持续体育教学模式,成为高校体育教学新的研究课题。

2、重庆电信职业学院公共体育课程面临的困境分析

通过对公共体育课程多方面的调查和研究,当前公共体育课程面临诸多困境,具体分析如下:

学校和教师缺少培养学生运动兴趣的意识,大部分教学局限于教会学生,学生对体育运动和锻炼缺乏兴趣。

公共体育选修课课时较少,学生通过每周一节的体育课程难以保证基本的运动量。

课后体育活动较少,学生难以结合自身的体育学习参与相应的体育活动,缺乏体育实践。

教学内容缺乏特色,较多学生对教学内容不够满意,阻碍了学生运动兴趣的养成。

创新公共体育课程模式是打破困境的必要途径,而促进公共体育课程发展的根本在于促进学生运动兴趣的发展,体感运动app的运用为高校体育教学提供新的思路。运用体感运动app,以创新的形式促进学生体育技能的学习,提高学生的积极性;体感运动app能够作为学生课后体育锻炼的工具,监测学生的课后体育锻炼,能够保证学生基本的体育运动量;同时体感运动app作为良好的教具,其包含的运动项目众多,能够帮助教师将教学内容拓展至课后,弥补公共体育课程课时的不足。

3、公共体育课程引入体感运动app的具体措施

3.1、在热身部分引入体感运动app

热身部分是体育课程中重要的一部分,热身活动能够使学生迅速进入体育锻炼状态,为一节课的体育锻炼奠定良好的基础,通常高校公共体育课程的热身部分常用徒手操、小游戏、跑步等进行。

本文以篮球课为基础,结合体感运动app进行了教学设计,该设计从篮球选修课的实际出发,其理念亦适用于其他体育项目的学习。在体感运动app与教学的结合中,应当以实际教学为主,以使用app为辅助,在确定热身活动后,应当根据所选活动的难度考虑是否需要课上教学,例如简单的拉伸运动可以作为课后的自主练习,由学生自主进行打卡,而作者选择的热身操,因具有一定的难度,需要教师进行教学,教师在课上带领学生练习后,还需要学生自主练习。

作者根据篮球项目的特点,选用体感运动app中热身操“青春就这young”作为学生的热身活动,该套动作共计3min,包括4×8拍动作(两遍)、8×8拍拉伸动作(一遍),包括动态拉伸和静态拉伸,整套动作简单优美,便于学习,同时其耗时较短,能简捷有效地激活学生的身体。

3.2、在课后作业引入体感运动app

通过调查学生参与体育锻炼的频次得知,大部分学生难以形成固定的运动习惯,每周运动次数不达3次,造成这种现象的主要原因有学生缺乏运动兴趣、校园体育活动较少以及体育课时难以满足锻炼要求等。

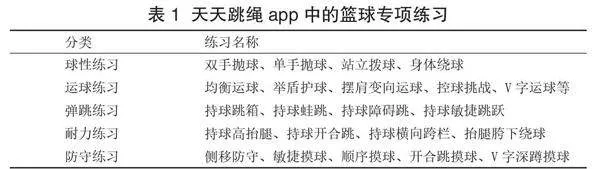

在体育课后作业中引入体感运动app能够在较短的时间内,让学生进行完整的体育锻炼,包括热身环节、核心环节、拉伸环节三个部分,区别于“乐跑”软件,该种锻炼方式更加全面和科学,并且教师布置作业可以根据项目的需求自由选择,与教学更加贴合,更加高效和有趣。例如,在篮球教学中,体感运动app提供了多种练习项目,包括球性练习、运球练习、弹跳练习、耐力练习、防守练习,教师可以根据当前的教学进度,选取适合学生练习的项目,作为课后作业,以天天跳绳app为例,其篮球专项练习如下表:

基于篮球项目的特殊性,作者将学生课后作业分为三个部分:热身部分、核心部分、拉伸部分。其中热身部分为课堂上引用的热身操“青春就这young”;核心部分则采用app中的体能练习,包括“V字深蹲”“单脚站立”“顺序摸球”“左右横跳”“小游戏吃豆人”等;结束部分亦为课堂中引用的“腰背部拉伸、体侧拉伸、颈部拉伸、大腿前侧拉伸”四个拉伸动作。三个部分总计时间不超过30min,学生全程通过“天天跳绳”app进行练习。学生锻炼结束由app自主打分,相关信息与锻炼视频均反馈至教师端。

4、重庆电信职业学院公共体育课程引入体感运动app的效果分析

4.1、公共体育课程引入体感运动app对学生上课主动性与积极性的影响

将新元素融入到教学课程中,这种创新方式不仅会带来教学效果的转变,在学生积极性方面也有一定的体现。

本文随机调查了43名同学。根据调查结果显示,将体感app引入到体育课程教学中,大部分的学生对待学习的积极性有所提升。其中16%的学生学习情绪非常高涨,39%的学生出现情绪高涨的状况,另外44%的学生在情绪方面没有明显变动,感觉一般。除此之外,没有同学出现情绪不高涨甚至非常不高涨的情况。这表明,体感app的引入,在引导学生学习兴趣方面有一定的积极作用。

4.2、公共体育课程引入体感运动app对学生参与体育活动的影响

对引入app前后学生的兴趣状况做出调查,结果显示,有75%的同学在引入app后表示有兴趣参加更多体育活动,只有25%的学生对体育活动表示没兴趣。由此可知,越来越多的同学在app的带领下,加入到体育运动当中。

综上所述,将体感运动app引入大学体育教育中,确实能够对体育教育的发展起到推动作用,增强学生锻炼积极性,有助于增强学生体育锻炼的能力与身体素质,提高大学生群体的身体素质水平。

4.3、公共体育课程引入体感运动app对学生认知身体状况的影响

在大学阶段,学生忙于繁重课业和社团娱乐活动中,缺乏主动锻炼的意识,对自身身体状况的了解欠佳,这就需要学校设置统一的体育课程,督促学生在学习娱乐之余关注自身身体状况,积极锻炼身体,打造强健体魄。然而强制性学习还存在一定的缺陷,这时引入体感运动app将会给学生学习带来一定的影响,以下将对这种变化进行阐述:

在公共体育课程引入体感运动app后,有超过50%的同学在身体控制能力、四肢协调性和柔韧性这三个方面有所提升;有超过20%的同学认为其节奏感、精神状态、耐力和速度方面都得到了改善;只有4%左右的同学认为自身身体状况没有获得改变。从上可以看出,体感运动app与公共体育课程在锻炼功能方面能够相辅相成。

5、重庆电信职业学院公共体育课程引入体感运动app的对策

5.1、对体感运动app应用强度设计的对策

(1)设置合理的运动流程。

合理的运动流程不但能够使运动更加有效,也能够很好地避免运动可能产生的损伤。作为体育教师,无论是哪一种学习方式,都应当坚持完整的运动流程,涵盖热身部分、基本部分以及拉伸部分。坚持进行完整的体育练习,有助于学生形成良好的运动习惯,提高学生进行体育练习的自主性。

(2)循序渐进地增强运动强度。

教师运用体感运动app布置体育锻炼任务应当循序渐进、由易到难,在符合教学大纲的前提下,必须根据人体发展规律和个人的实际情况进行。例如,在体能练习中,男女学生的练习量应当由教师衡量决定,应当充分考虑男女学生的体能差异,不能由于图方便而将两者的练习同步布置;同时在练习过程中,应当根据学生的体能发展,适时地增加练习量,积极地寻求学生反馈以便能够进行及时的调整。

5.2、对体感运动app内容选择设计的对策

(1)依据项目特点进行内容的选择。

作者向15名公共体育教师发放调查问卷,开展公共体育课教师对适宜引入体感运动app的项目的调查,结果如下:

由数据分析可知,全部教师认为健身与保健类课程适宜引入体感运动app,80%的教师认为球类项目适宜引入,武术类、操舞类以及水上项目分别有67%、60%、53%的教师认为适宜引入体感运动app。由此可知大多数教师认为健身与保健类以及球类运动项目适宜引入体感运动app,究其原因在于这两类课程与体能以及技术有较大关联,学生能够通过使用体感运动app逐步发展体能和单项运动技能,为课程的学习进行较好的辅助作用;而武术类、操舞类项目等项目,除了基础的体能锻炼外,基本以完整的武术套路或者操舞编排为主,这一部分较难与体感运动app相结合。

由此可见,公共体育课程引入体感运动app应当结合项目的特点,以实际教学为主,以app为辅助。例如球类项目可以借助app中的技能练习,让学生由“熟悉球性”到“基础练习”再到“组合练习”循序渐进地得到发展;武术类、操舞类可以借助app进行柔韧练习、体能练习以及韵律练习;水上项目可以借助app规范泳姿以及进行体能练习。明确教师是教学的主导,根据教学实际选择适宜的运动内容。

(2)依据运动环节进行内容的选择。

根据数据可知,所有教师认为可以在课后作业部分引入体感运动app,60%的教师认为可以在热身部分引入,47%的教师认为可以在结束部分引用,33%的教师认为可以在基本部分引入。可见大多数教师对在课后作业部分引入体感运动app是较为可行的,主要是由于将体感运动app运用于课后体育作业,可以拓展学生的课外体育锻炼时间,弥补学生体育锻炼量不够的缺点;多数教师认为课堂上难以运用体感运动app,主要原因在于体感运动app要借助于手机、平板等移动设备,在课堂上使用此类设备,学生注意力不易集中,不利于课堂纪律的维持。

作者通过运用体感运动app的实践,认为体感运动app的应用不应脱离课堂的主体,例如学生在课后运用体感运动app进行了体育锻炼,其中的相关动作如热身练习、体能练习、技巧练习、拉伸练习等,可以不借助app进行,而是由教师带领做相同的练习,教师要在练习中对动作进行讲解,以便学生对动作要领的理解更加深刻,学生在课后使用app继续练习该套动作,通过课堂与课后的练习,学生对动作的掌握更加充分,锻炼也会更加安全。

6、结论

(1)通过调查分析公共体育课程现状发现,开设公共体育课程较为全面;学生选修公体课程的动机主要源于运动兴趣以及想要掌握某项运动技能;根据学生对公共体育课程满意度的调查发现,当前公共体育课程的短板主要在于体育教学内容和教学氛围;57%的同学对引入“乐跑”软件不满意,主要原因在于“乐跑”软件的运动模式单一、运动场地和运动时间受限、学生运动兴趣难以激发;

(2)作者结合教学实际,对公共体育课程引入体感运动app进行教学设计。可在热身部分、结束部分以及课后作业三个环节加入体感运动app;在实际设计中明确体感运动app的应用要为教学服务,其内容的选择要与体育学习内容相关;在课堂中引入体感运动app的相关内容,应由老师示范引导;应用体感运动app布置课后体育作业时,应当包含完整的运动过程:热身部分、核心部分、拉伸部分,作业的时长不宜过长;

(3)作者对学习过引入体感运动app后的公共体育课程学生进行问卷调查,分析引入体感运动app后的学生情绪状态、身体状况、主观认知三个方面的改变。结果表明引入体感运动app后学生上课的积极性和主动性得到提高,参与体育活动的兴趣也得到了一定的提升;多数学生对自我身体状况的认知有了多方面的正向反应;同时,学生通过课后的自主练习,自我的主观认知方面得到了一定的提升;

(4)公共体育课程引入体感运动app时还存在运动内容设计的问题以及课堂结构设计的问题。应当明确体感运动app的辅助作用,以教学大纲为核心,充分考虑各个运动项目的特点,围绕完整的教学流程及运动流程进行设计,及时接收学生的反馈并做出调整。

参考文献:

[1]彭亮,阳运刚,杨明发.中国普通高校公共体育课改革探析[J].西安体育学院学报,2005(S1).

[2]吴志兵.分析普通高校公共体育课存在的主要问题及反思[J].智库时代,2018(39).

[3]辛平.公共体育课教学改革问题研究与分析[J].体育文化导刊,2002(06).

[4]张欣欣,郭纯.高校课改中公体课的运动APP模式构建[J].中华武术(研究),2016,5(09).

[5]顾益民.高校公共体育课的改革动向与发展策略初探[J].文教资料,2012(34).

[6]王子朴,药婧瑶.体育移动应用的形成、发展和前景[J].中国体育科技,2014,50(06).

[7]陆佳莉.体育运动健身类APP的现状及对策研究[J].辽宁体育科技,2017,39(06).

[8]张诗潮,钱冬明.体感技术现状和发展研究[J].华东师范大学学报(自然科学版),2014(02).

作者简介:游浩然(1996-),男,本科,助教,教研室主任,研究方向:体育教育与实践研究。