AI赋能学校体育课程改革研究

2024-12-31张艳吕涛薛双儒

摘要:AI人工智能技术为首的第四次产业革命使教育现代主义模式的局限性暴露无遗,代替人类教师的AI人工智能教师侵犯了人类职业专属的教育领域。为应对这一变化,讨论融合AI人工智能技术进行教育升级的新型教育范式取代现代主义教育范式,人类教师与AI人工智能虚拟教育工具共存关系的议题引起了教育界的普遍关注。由于AI人工智能技术的快速发展导致社会环境和人类行为习惯逐渐发生根本性变化,迫使支撑青少年身体健康的学校体育需要进行系统性变革,以此来适应这突如其来的巨大变化。本研究目的在于通过对先行研究文献进行质性分析,在此基础上对AI人工智能时代我国学校体育教育即将面临的变化进行预测和分析,通过定性研究重点讨论学校体育教学课程中如何融合AI人工智能技术进行学校体育课程升级,以此为AI人工智能时代背景下青少年体育教育高质量发展建言献策。

关键词:AI赋能" 人工智能" 教育" 学校体育课程

中图分类号:G80 文献标识码:A 文章编号:1006-8902-(2024)-08-190-3-ZL

导语

AI人工智能时代是尖端信息通信技术融入经济和社会出现革新性变化的时代,其中以AI人工智能、物联网、大数据、移动技术为技术核心。第四次产业革命的动因基于AI人工智能技术的发展,今天的AI人工智能技术已经发展成为以数据为基础的自主学习系统,这意味着AI人工智能技术已经从“信息的收集和分类”进化到“新信息生产”的水平。这一进步在一定程度上将以人类为知识、信息为生产主体的一元化演化为以人类和AI人工智能为主体的二元化。第四次产业革命以新技术的不断革新为基础,既是第三次产业革命的延续,其革新水平更是远超第三次产业革命,在面对如此巨大变革的当下,教育界必须果断对这种变革进行适应和改革。当前,AI人工智能、物联网、大数据、移动技术等核心技术已逐步应用于各个产业领域,本文将在AI人工智能技术应用持续扩大化的时代背景下,预测学校体育教育领域的变化,讨论未来学校体育教育课程的改革走向。

1、AI人工智能时代背景下,现代教学模式的局限性

近现代以来,世界各国的教育系统基于现代主义教育范式,即整个人生教育周期所掌握的知识均服务于未来的职业需要。但在以AI人工智能技术为首的第四次工业革命发展进程中,由于在线教育、虚拟仿真课程、智能语言模型在教育领域的普及,传统教育模式的局限性不仅体现在按照固定时间、固定地点的面对面教育,其更大的局限性在于学生时期的知识积累与储备将无法满足未来个体的职业发展和生存需要。在产业的领域,基于新型深度学习网络架构的AI人工智能大模型和机器人的应用发展已经到了不可想象的地步,以Robovie为代表的服务型机器人早在2009年就开始应用于日本养老机构,在痴呆症老人护理方面取得了良好的应用效果。另外,新西兰AI人工智能类人机器人Amy在青少年数学教学以及自闭症儿童社会性学习中的良好应用效果也使得教育不再是人类教师独有的职业领域。目前,虽然AI人工智能技术的开发应用在教育领域还处于研究的起步阶段,但在如何识别人类情感和表达人类能够理解的情感方法研究成果正在持续更新,基于情感理解、同理心的情感计算引擎已经达到了相当高的水平。

2、AI人工智能时代背景下,人类教师的可替代性

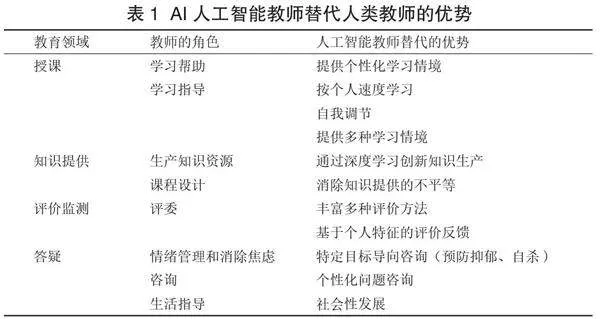

目前,类人机器人取代人类的情况有以下四种:第一,机器人可以替代的人类工作;第二,机器人执行比人类更出色;第三,提供人类无法提供的功能或服务;第四,机器人执行成本效益优于人类执行成本(Sharkey,2016)。其中,AI人工智能技术在教育领域的应用有可能出现的情况:第一,AI人工智能技术设备教学效果优于人类教师;第二,AI人工智能技术设备可以提供人类教师无法提供的功能或服务。在类比AI人工智能“教师”和人类教师的教育效果方面,相关研究成果尚且不足,并且学术界还存在较大争议,多数机器人教育应用研究多集中于“AI人工智能技术设备可以提供人类教师无法提供的功能或服务”方面。相关国内外实证研究成果证实,拥有准确重复执行优势的类人机器人在物理、机械、乐器演奏等技术教学效果评价中具有较好的应用效果(朴钟香、辛那敏,2017)。国外相关研究显示,AI人工智能教师具有可以提供受众面更广,丰富多样性的学习情境;课堂不受时间和地点限制;确保终身学习结构;时代性技术应用能力等五大特色优势,基于此,深度学习网络架构的AI人工智能大模型结合类人机器人的开发将使替代人类教师成为可能。金弘谦等(2018)在此基础上,将AI人工智能教师替代的人类教师的角色具化为授课、知识提供、评价、答疑等四个领域,并将AI人工智能教师替代的优势进行了总结,如表1所示。

从上述的AI人工智能教师替代人类教师的优势来看,AI人工智能教师的优势随着AI人工智能技术的自主强化学习能力的提升将持续扩大,对人类教师的替代程度究竟会达到何种水平,根据目前人类已有的知识和想象力是很难判断的。

一项基于韩国学生对AI人工智能教师的认知的相关研究调查数据显示,近60%的韩国学生对AI人工智能教师取代人类教师持否定态度。学生认为缺少人类情感交流和沟通的AI人工智能教师还无法取代人类教师,AI人工智能教师的主要缺点包括“与人类缺乏相同的共同点”“教学内容不适合AI人工智能教师进行教学”“AI人工智能技术过度应用的副作用”等(朴钟香、辛那敏,2017)。但调查数据同样显示学生对AI人工智能教师的优势如“有效传递知识和信息”“学习待遇的平等化对待”“激发好奇心,提升趣味性”“学习投入度的可调节”“便捷性”等方面具有清晰的认识,这也为后续AI人工智能技术在教育领域的应用研发提供了方向。

3、AI人工智能时代背景下,传统教育的变革方向

伴随教育领域AI人工智能应用重要性的提升,美国、日本、韩国等国家都将AI人工智能教育相关内容写入了国家课程标准,并提出了包括教师新技术应用能力提升在内的促进政策,欧盟则以“全面提高所有公民的AI人工智能应用能力”为目标,在各成员国基础教育体系中均置入了AI人工智能类相关前置基础课程并通过在线课程强化AI人工智能教育的普及(李恩京,2020)。在我国,2024年2月南京大学开先河,将面向全体本科新生开设“AI人工智能通识核心课程体系”以此应对包括AI人工智能技术在内的第四次工业革命对传统领域带来的冲击和挑战(南京大学,2024)。强化AI人工智能通识教育建设是贯彻落实习近平总书记有关重要论述的必然要求,是与时代同步、培养时代新人的必然要求。当今世界,在移动互联网、大数据、超级计算、传感网、脑科学等新理论新技术驱动下,AI人工智能已经对经济发展、社会进步、全球治理等各方面产生重大而深远的影响(谭铁牛,2024)。AI人工智能作为未来学生学习中不可或缺的重要组成部分,应不断强化AI人工智能相关意识、知识与能力。 学校教育应从知识、能力、伦理价值观三个维度开展教育实践,探索AI人工智能与各学科教育深度融合的实践路径,在教学内容、师资团队、教学方式、学习方式、教学评价等方面推动教育变革,以培养和提高学生智能素养、创新能力和智能时代终身学习的能力(谈哲敏,2024)。

4、人类教师与AI人工智能技术的共存

近年来,为了应对AI人工智能技术对教育领域传统生态的冲击与挑战,各国教育学界一直努力在探索人类教师与AI人工智能技术的共存。但大部分先行研究都是通过分析两者的功能特质或是仅限于AI人工智能技术在个别课程教学中的应用而展开,或是验证AI人工智能技术在各学科教学中的应用成效(Matcha,2016)。在关于AI人工智能技术与人类教师建立良好共存关系的研究和讨论目前还较为匮乏。未来教育,随着AI人工智能技术的发展,以人为本的人文主义(Humanism)将被如何与AI人工智能技术实现共存的话题逐渐替代。但在回答共存方式之前,首先应明确的是无论AI人工智能技术如何发展,并不会改变人类的本源特质,即共情、关系性和价值判断(金弘谦等,2018)。人类通过共情相互理解并在此基础上建立人与人之间的相互关系,正确与错误的评判标准只有通过教师与学生、学生与学生之间的直接互动与沟通才能得到正确的发展。因此,随着未来教育的发展,师生之间的互动与沟通交流将变得更加重要(Guliherme,2017)。

在未来教育的实施过程首先应充分尊重人类的本元特质,在对待AI人工智能技术设备应用的问题上,应将其视为学习和教育的合作“对象”,将AI人工智能技术设备视为人类教育工具之外的另一个“人”。同时,未来教育应着眼于构建人类独有专业性和知识观,整个教育界应逐步从知识教育向创意教育进行过度(薛东俊、林尚勋、刘英万,2017)。AI人工智能技术的发展目标之一是可以实现出能像人类一样进行思考的高效率机器。现如今,这种幻想变成了现实,AI人工智能技术已拥有深度学习这一强大神经网络模型的机器学习(machine learning)和强化学习(reinforcement learning)武器,不断接近并超越人类的智慧(金甲洙,2019)。不可否认,在以提前学习、死记硬背和解题为主的现行高考教育环境中,强化塑造的学生“高考机器”势必将被AI人工智能技术设备所超越,在这种情况下,如何培养学生具有智能机器无法实现的更高一级的能力则应该成为教育界优先考虑的问题。

人类高等智慧的代表性特征是其具有独创性(originality)和价值性(valueness)和创意性(creativity),具有独创性和价值性的创意如何被启发,一个普遍的观点就是想象力。“人类文明是人类想象力实现的产物”大师们通过“创意想象”将原本不存在的事物形象化,通过“理性建构”将这种形象概念化,将概念化的想象生产成为现实生活中有价值的东西,并以“价值表达”为人类文明发展做出了贡献(李永义,2016)。AI人工智能时代,人类独有原创性和价值性创意还将源源不断地涌现,在面对AI人工智能技术带来的职业冲击、教育系统变革,以及AI人工智能时代的道德伦理等新问题的时候,人类是否还可以保持创造性问题解决的能力就显得尤为重要(具载勋、金泰英,2020)。因此,启发创意性为代表的“发现问题教育”“休闲和趣味性教育”“刺激想象力的教育”等应被放在优先的位置。

5、人工智能背景下传统体育教育面临的挑战

社会的变革势必引起发教育系统的内部调整。由于AI人工智能技术应用的扩大导致社会发展发生系统变革,为了迎接新的变化学校教育需要及时调整教育目标以迎合新的社会需求。AI人工智能时代,就学校体育而言,由于人类行为及生活习惯的改变,造成了体育知识的转移,这种转移的知识影响着学生的学和教师的教(Bernstein,1990)。与教育、体育、健康相关的课题随着社会环境和人类行为的变化不断改变着学校体育。

伴随人与信息设备、机器人、虚拟现实等互动活跃扩大,人与人之间的互动与交流逐渐减少,通过人类互动获得的生命体验机会逐渐减少。即使情感计算技术再发达,AI人工智能理解人类的情感毕竟只是通过数据或程序学习出来的,这样的情感互动很难在关系中替代人类互动产生真实的共鸣,Goleman(1995)通过《情绪智能》一书提出情商比智商更能影响人的成功和幸福,大量研究结果表明情绪智能是人类生存成功最有影响力的决定因素(尤金,2010)。在情绪智能的因素方面,感知他人的情绪、同理心、自身的情绪认知和调节是人类情绪智能共同包含的因素。个人的情绪是由其所处的社会、环境、文化系统获得的(金正云,2001),由此可以预测第四次工业革命的到来导致的人类互动减少和非人性化现象对学生的情绪智力会产生极大的负面影响。瑞典哲学家马丁·布伯提出的“真相遇”理论为应对这种危机提供了解决方案,不要将与他人的关系定义为“我和它”,将“它”定义为非人格工具,而应将“他”视为“你”,“我和你”以尊重对方的人格,真正的人生是通过“我和你”的关系才能实现的(李学俊,2017 )。

学校体育作为以实践为中心的教育,学生之间通过互动提高运动技能、提升协同与合作能力(张龙奎、李廷泽,2016)。学校体育的基础是身体活动,以身体活动为中心的体育教育是通过直接体验的实践为中心的教育,因此与其他课程相比,学校体育教育课程通过以实践为中心强化学生的学与教师的教,通过人与人的相互作用培养学生与情绪智能价值相关感知能力。另外,在与他人的关系中,先行研究成果表明包括学校体育俱乐部在内的学校体育社团、运动团体对学生间的良好情感关系产生积极影响。韩国学者柳基浩认为在未来社会中,非人化现象会逐步扩大,而学校体育课程则将成为青少年主要的社交渠道(柳基浩,2016)。AI人工智能时代,体育和科技的深度融合为体育的代表价值Citius更快、Altius更高 、Fortius更强的有效实践做出了贡献,AI人工智能技术也在体育领域的各个方面发挥着越来越重要的作用。在体育活动中,体育竞争的主体是人,这种竞争基于人类“身体”的卓越性表现。而2016年AlphaGo的出现则证明了基于AI人工智能技术的机器也有可能将成为竞技体育的主体。

因此,在未来学校体育的实践过程中也需要清醒地认识到体育已不是人类独有的活动形式。机器人运动等新型运动的诞生是必然的,势必影响体育教育本质和价值的输出。所以在面对这种变化之前,学校体育实践应以开放的心态,聚焦“体育励志”精神培养,只有学生在体育活动中找到自我的人生价值定位和文化享受才能使学校体育接受和适应外环境的变化。

6、结语

社会的变革引发了新的教育范式变革,推动传统体育教育做出相应调整,体育创意性教育、体育人格教育逐步成为学校体育课程目标的重要改革方向,在此背景下,人类教师如何与AI人工智能教师共存的问题需要在改革创新中不断做出探索和尝试,仅仅依靠体育专业领域的单维努力是较难实现的,这需要包括AI人工智能领域在内的跨学科领域学者以及全国全社会公民的共同努力才得以实现。

参考文献:

[1]谢孟楠,闫李强.ChatGPT人工智能技术赋能学校体育课程改革的新趋势、新内涵及新机制[C]//上海体育大学.2023年全国高等院校体育教学训练发展研讨会论文集.吕梁学院体育系;山西大学体育科学研究所,2023.

[2]庄惠芬.为儿童终身成长赋能:学校体育课程建构的创想与创新[J].中小学管理,2021(08).

[3]邓欣瑞,陈晓婉,宋进文.乡村振兴与信息赋能视域下乡村学校体育发展路径研究[J].文体用品与科技,2024(06).

[4]周莹,麻宇轩,汤润荣.人工智能赋能学校体育高质量发展:需求、愿景与路径[C]//中国体育科学学会.第十三届全国体育科学大会论文摘要集——墙报交流(学校体育分会)(六).沈阳体育学院研究生部,2023.

[5]杜丽君.数字体育:数字赋能学校体育高质量发展路径研究[C]//中国体育科学学会.第十三届全国体育科学大会论文摘要集——墙报交流(学校体育分会)(七).武汉体育学院,2023.

作者简介:张艳(1978-),女,硕士,副教授,研究方向:学校体育教育。