功能性训练对大学生中长跑运动员上肢力量影响的研究

2024-12-31裴楠

摘要:本文探讨功能性训练对大学生中长跑运动员上肢力量的影响,旨在解决大学生中长跑运动员上肢力量训练难点;选取实验组和对照组各20名学生,实验组采用功能性训练方案,对照组采用一般训练方案,干预周期12周;实验后进行了测试,实验组的握力(P<0.05)、背力(P<0.05)、上肢推力(P<0.05)、上肢拉力(P<0.05)、俯卧撑(P<0.05)、双杠臂屈伸(P<0.05),均高于对照组;研究表明,功能性训练能够明显提升大学生中长跑运动员的上肢力量。在恒定负荷和递增负荷中,递增负荷更能提升大学生中长跑运动员的上肢力量;建议:功能性训练可作为大学生中长跑运动员完成动作的基础性训练,可作为大学生中长跑运动员预防运动损伤、完善自身功能结构、主动筛查潜在运动风险的重要方法。

关键词:功能性训练 "中长跑 "力量训练

中图分类号:G82 文献标识码:A 文章编号:1006-8902-(2024)-07-106-3-ZL

1、功能性训练与大学生中长跑运动员的力量训练

1.1、功能性训练

功能性训练是指当人体受到运动损伤时,用来恢复其正常功能的训练,除了能够让受伤的器官或组织恢复正常的生理功能,对于预防运动损伤以及提高竞技能力也有直接的作用。通过灵敏协调训练提高运动员神经控制肌肉的能力,进而提高运动表现;通过力量训练提高运动员的基础性力量和传导力量;通过平衡、本体感觉的训练提高运动员的本体感觉,提高神经控制能力;通过核心力量训练来强化脊柱的稳定性。

1.2、功能性训练与大学生中长跑运动员力量训练的关系

(1)人体基本动作模式。

人体能够完成不同的动作,是基于三个运动轴和运动面,是完成其他高难动作的基础,基本动作模式需要较长的时间来学习和完善。可将人体基本动作模式划分为(见表1):

人体基本动作模式是完成一切动作的基础,大学生中长跑运动员应当重视基本动作模式的学习,不断完善基本动作模式的运动功能,为今后竞技成绩提高打好基础。

(2)人体运动的动力链。

运动链是指完成动作所需要的关节运动及其链接组织所构成的完成体系,每个独立的运动关节可以视为一个链接,运动链就是将若干个链接联系在一起,完成多关节的运动,并通过神经系统的支配,使肌肉产生相应的收缩。运动链为人体完成复杂的动作提供了结构性的保证,人体运动功能的完善反之还可以增强运动链的反应效果。大学生中长跑运动员在进行训练时,可以被看作是能量的导管,从下肢、躯干再到上肢。如果在动力链的某一环节出现问题,则会出现代偿,代偿是不良体态和运动损伤的风险,而这种力的传导是在三个轴和三个面任意方向进行的,可以是纵向、对侧方向、斜向或交叉方向。

2、研究对象与方法

2.1、研究对象

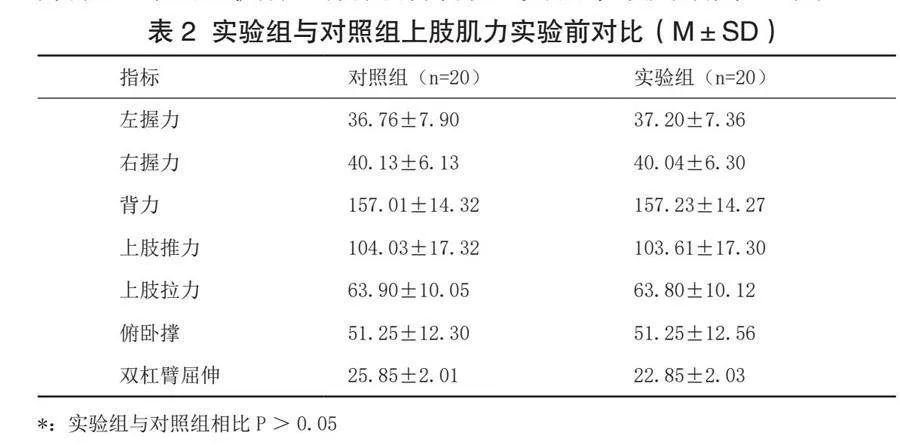

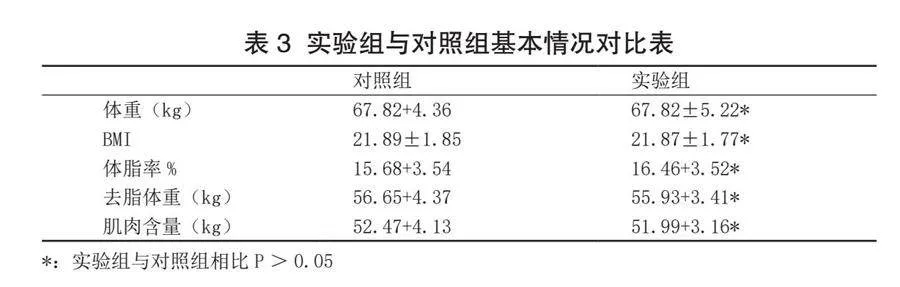

选取长春中医药大学中长跑运动员为研究对象,并对学生进行了上肢肌力的检测,根据实验前测,挑选出40名学生为本实验研究对象,表现出上肢肌力无差异性显著(P>0.05),符合本研究条件,见表2;实验组与对照组基本情况见表3,实验组和对照组各20名,实验组执行功能性训练方案,对照组执行一般训练方案,实验干预周期为12周。

2.2、研究方法

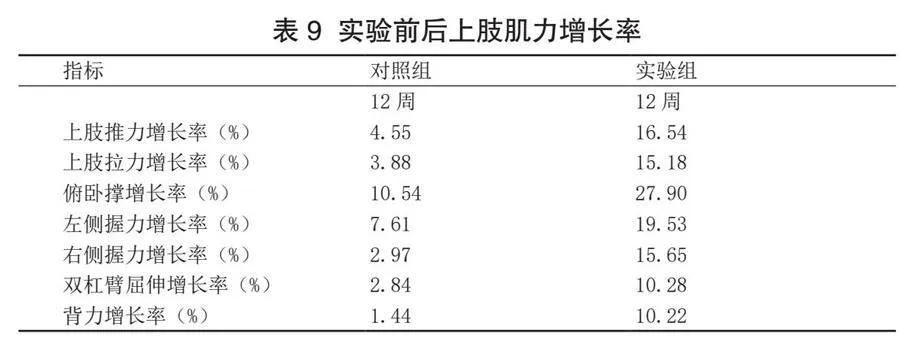

(1)实验方案安排。

实验组执行功能性训练方案,方案的设计依据身体功能整体性原则、专项性原则、神经肌肉控制原则、动力性与静力性训练相结合原则循序渐进原则、适宜负荷原则,设计出功能性训练方案。方案分为3个周期,1-4周执行动力性训练方案,5-8周执行静力性训练方案,9-12周将两者结合,提升运动负荷。

(2)研究过程质量控制。

本研究实验组与对照组来自同一训练队,除了干预训练,其他的训练、学习、生活条件一致,除去了其他因素的干扰。对测试人员与实验人员采取盲测,减少测试人员的主观误差,保证了测试的准确性。

(3)测试方案。

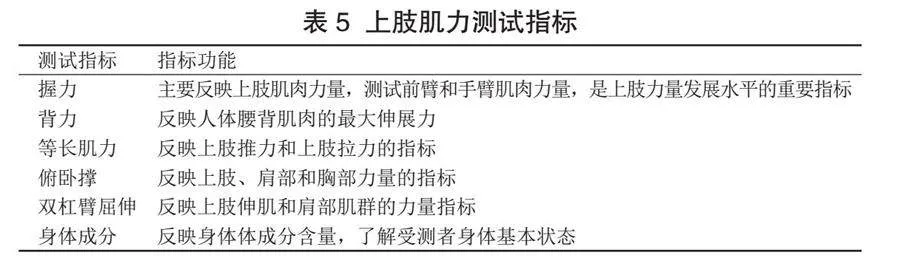

通过查阅相关文献和对专家进行访谈,选取了上肢肌力代表性指标,具体见表5。

(4)数据统计法。

运用SPSS 22.0对实验组与对照组进行统计学分析,并对实验前后数据进行对比,正态分布的计量数据用M±SD进行表示,使用重复测量方差分析,比较各指标训练前、训练后组内观察时间主效应是否存在显著性差异,组间观察实验组和对照组是否存在交互作用,如果存在交互作用,则进行简单效应分析,对比实验组和对照组之间训练的差异。显著性水平定义为P<0.05,为本研究结果分析提供了数据支撑。

3、研究结果与分析

3.1、实验后测数据对比分析

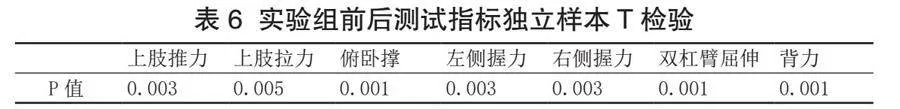

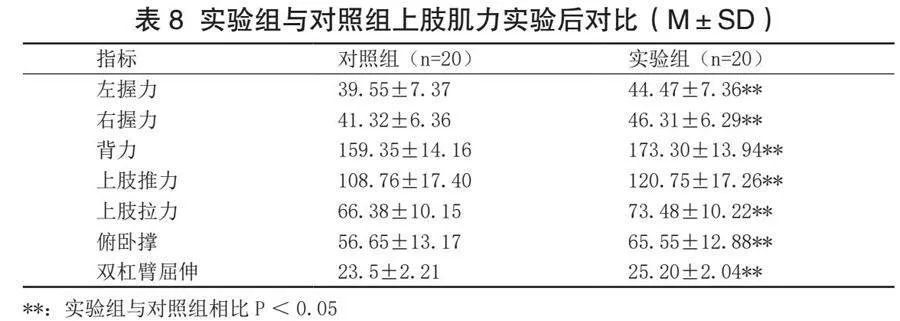

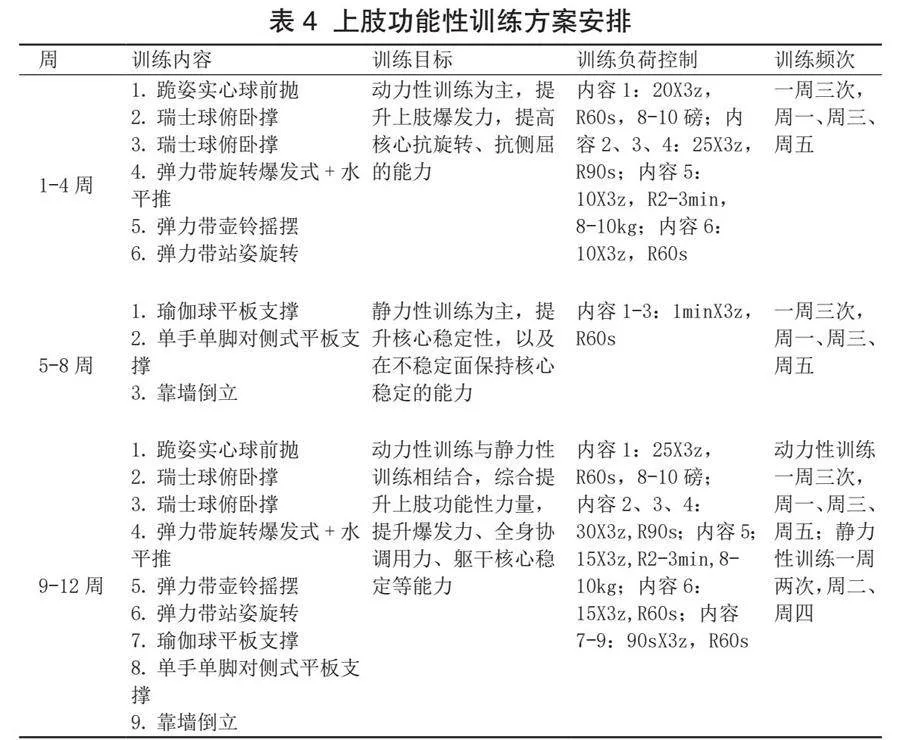

按照实验方案的预先设计,对实验组和对照组进行了严格的实验控制,通过3个月的训练,对上肢力量相关指标进行了实验后测,测试结果见表6、表7、表8、表9:

通过对数据进行重复方差分析,得出实验组的各环节力量都高于对照组(P<0.05),表明本实验方案能够有效提升大学生中长跑运动员上肢力量。由表9可知,力量增长率=[后测(或中测)-前测]÷前测×100%,虽然实验组和对照组力量增长率都有提升,但是明显实验组力量增长率显著高于对照组。

3.2、实验后测上肢力量肌力对比分析

(1)上肢推—拉等长肌力变化分析。

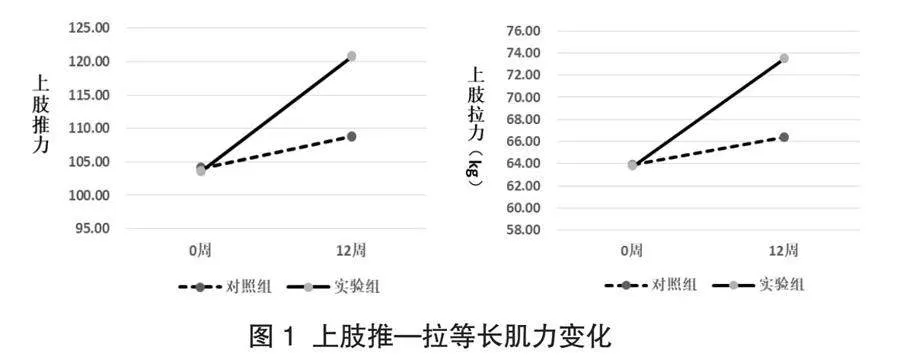

上肢推拉力的提升能够有效提升大学生中长跑运动员上肢力量,据相关研究表明,上肢力量是提升中长跑摆臂技术的关键。因此,本研究设计的动态性练习,跪姿实心球前抛、瑞士球俯卧撑、弹力带旋转爆发式+水平推和弹力带壶铃摇摆,能够有效提升大学生中长跑运动员上肢推—拉肌力。

由图1可知,实验组进行12周训练后,实验组的上肢推—拉等长肌力有了显著提高,研究表明,负荷的增加要遵循超负荷原则,力量增长要符合超量恢复理论,在训练中要定期增加负荷,训练原则也被成为“渐增阻力练习”。因此,在设计负荷时,要进行阶梯型的负荷安排,对大学生中长跑运动员的上肢力量提升会更有益处,且有助于提升大学生中长跑运动员的身体素质。

(2)俯卧撑肌力变化分析。

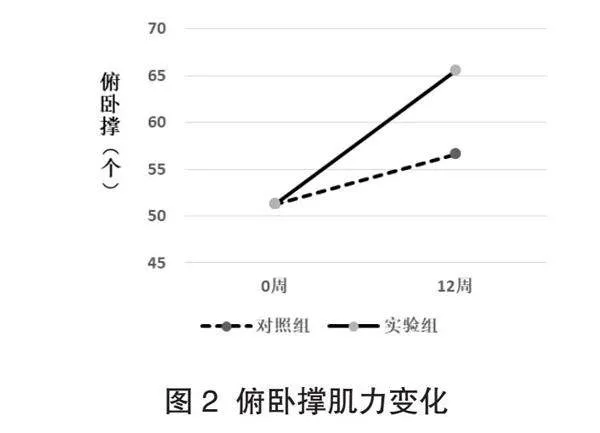

由表6、表7、表8可知,实验组的俯卧撑肌力与对照组相比,P<0.05,表明两者存在明显差异。由图2可知,实验组的肌力增长明显优于对照组,虽然两者都有增长,但是实验组的增长较高。根据俯卧撑的发力肌群来看,胸大肌、三角肌发力为主,核心肌群起到稳定支撑作用,方案设计的跪姿实心球前抛、瑞士球俯卧撑、弹力带旋转爆发式+水平推、弹力带壶铃摇摆都能够有效提升胸大肌和三角肌力量。瑜伽球平板支撑和单手单脚对侧式平板支撑能够明显提升核心支撑力量,在俯卧撑测试后期,需要身体维持平衡,这对核心力量要求较高,实验方案的设计突出了这种能力的培养。

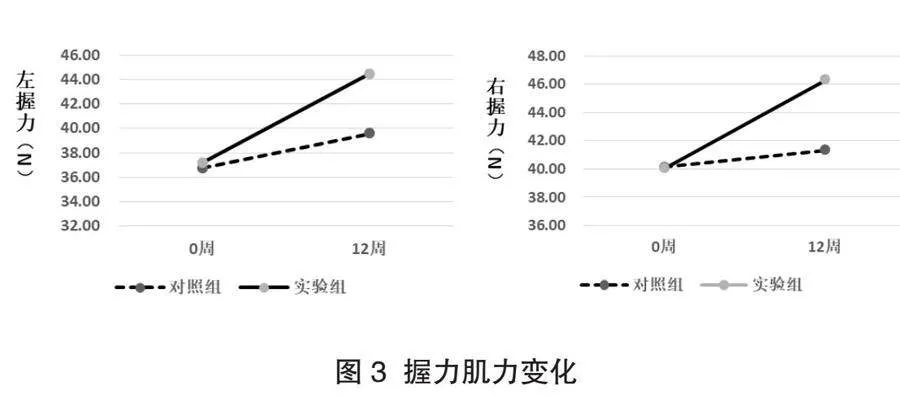

(3)握力变化分析。

由表6、表7、表8可知,实验组和对照组在握力方面也有显著性差异,实验组和对照组在3个月训练中均有提升,这表明训练方案中重视对小臂等肌肉的力量的训练。小臂力量和握力上肢肌肉提升是重点内容,对最后冲刺跑具有重要提升作用。

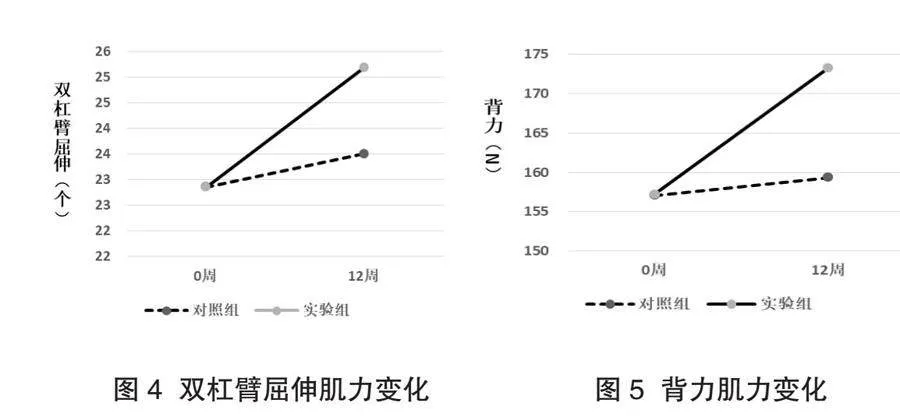

(4)双杠臂屈伸肌力变化分析。

由表6、表7、表8可知,实验组和对照组在双杠臂屈伸力量方面也有显著性差异,实验组和对照组在3个月训练中均有提升,这表明训练方案中的跪姿实心球前抛、瑞士球俯卧撑、弹力带壶铃摇摆能够有效提升肱三头肌、胸部肌肉的力量。

(5)背力肌力变化分析。

由表6、表7、表8可知,实验组和对照组在背力肌力也有显著性差异,实验组和对照组在3个月训练周期后都有提升。单杠引体向上的主要发力肌群是背阔肌、肱二头肌等肌群,但是维持躯干、脊柱稳定的是核心集群,核心集群尤其是腹部核心,是单杠引体向上中持续发力的肌群。训练安排中的瑞士球直腿腹桥、弹力带站姿旋转、靠墙倒立都能够提升大学生中长跑运动员的核心力量。不同方向的负荷力量,能够对灵敏、协调以及平衡能力的协同发展,为大学生中长跑运动员运动能力的提升打下坚实基础,促使其形成正确的动作习惯。

4、结论和建议

通过实验干预后实验组上肢力量明显优于对照组,说明功能性训练能够明显提升大学生中长跑运动员上肢力量,对于稳定躯干,提升四肢传导力量,对于大学生中长跑运动员其他课目的训练有直接帮助作用。在恒定负荷和递增负荷中,力量训练中的负荷递增设计更能够有效地增强大学生中长跑运动员的上肢力量。

功能性训练可作为大学生中长跑运动员完成动作的基础性训练,功能性训练能够提升上下肢和躯干传导力量,对于专项成绩提升有直接帮助;功能性训练可作为大学生中长跑运动员预防运动损伤,主动筛查潜在运动风险的重要方法。长时间的跑步对腰椎、膝踝关节等压力较大,都使中长跑运动员动力链结构性发生了适应性的改变。这种改变将会引起体态失衡和肌肉代偿,进而会造成运动损伤,功能性训练便帮助中长跑运动员完善自身功能结构,减少运动损伤。

参考文献:

[1]李丹阳,胡法信,胡鑫.功能性训练: 释义与应用[J].山东体育学院学报,2011,27(10).

[2]刘展.人体动作模式和运动链的理念在运动损伤防护和康复中的应用[J].成都体育学院学报,2016,42(6).

[3]姜宏斌.功能性训练与人体功能链的若干训练学问题研究述评[J].体育学刊,2013,20(6).

[4]Gambetta V.Clark M.A formula for function[J].Trainingamp;Conditioning,1988,8(4).

[5]郭树涛,张晓秋.功能性力量训练对青少年身体素质发展的实证研究[J].山东体育学院学报,2014,30(2).