太阳能热利用技术研究进展与展望

2024-12-31徐伟何涛张昕宇李博佳边萌萌

DOI: 10.19911/j.1003-0417.tyn20240531.01 文章编号:1003-0417(2024)07-20-11

摘 要:太阳能热利用是重要的可再生能源应用形式之一。对中国近几年太阳能集热、蓄热等关键部件,以及系统设计方法等集成技术的重要突破进行了梳理,对太阳能热水供应、太阳能供暖、太阳能制冷及太阳能工农业应用等应用形式的最新进展进行了归纳,并对太阳能热利用的发展趋势进行了展望。中国太阳能热利用的应用形式以太阳能热水供应为主,已经向智能化、精细化方向发展。在清洁取暖进程及“双碳”目标的推动下,中国太阳能热利用技术在供暖、制冷及工农业等领域的应用逐步增多,应用形式正向多元化发展。以太阳能为主的多能协同供能系统可以在有效解决太阳能资源不稳定性问题的同时提升系统经济性,是未来低碳发展的重要方向。

关键词:太阳能热利用技术;太阳能热水;太阳能供暖;太阳能制冷;多能协同供能系统;研究进展;发展趋势

中图分类号:TU831.6/TU832.1+7/TK519 文献标志码:A

0" 引言

在“双碳”目标背景下,中国可再生能源应用总量大幅提升,以太阳能、风能等为代表的可再生能源的应用成为支撑中国应对气候变化、落实“双碳”目标的重要方式之一。

据国际能源署(IEA)统计,2021年全球的终端热能消耗中,工业过程的热能消耗占比为53%,建筑供暖和热水供应的热能消耗占44%,其余为温室大棚等农业应用的热能消耗[1]。太阳能热利用技术不仅可以提供热水、供暖,还可以用于工农业用热,是除光伏发电、风电之外,应用最广泛的可再生能源应用形式。然而根据IEA的统计数据,2021年全球供暖需求中,可再生能源供给的热量仅占全球总消耗量的11%,因此在应对全球气候变化推动下,太阳能热利用技术具有巨大的发展潜力。

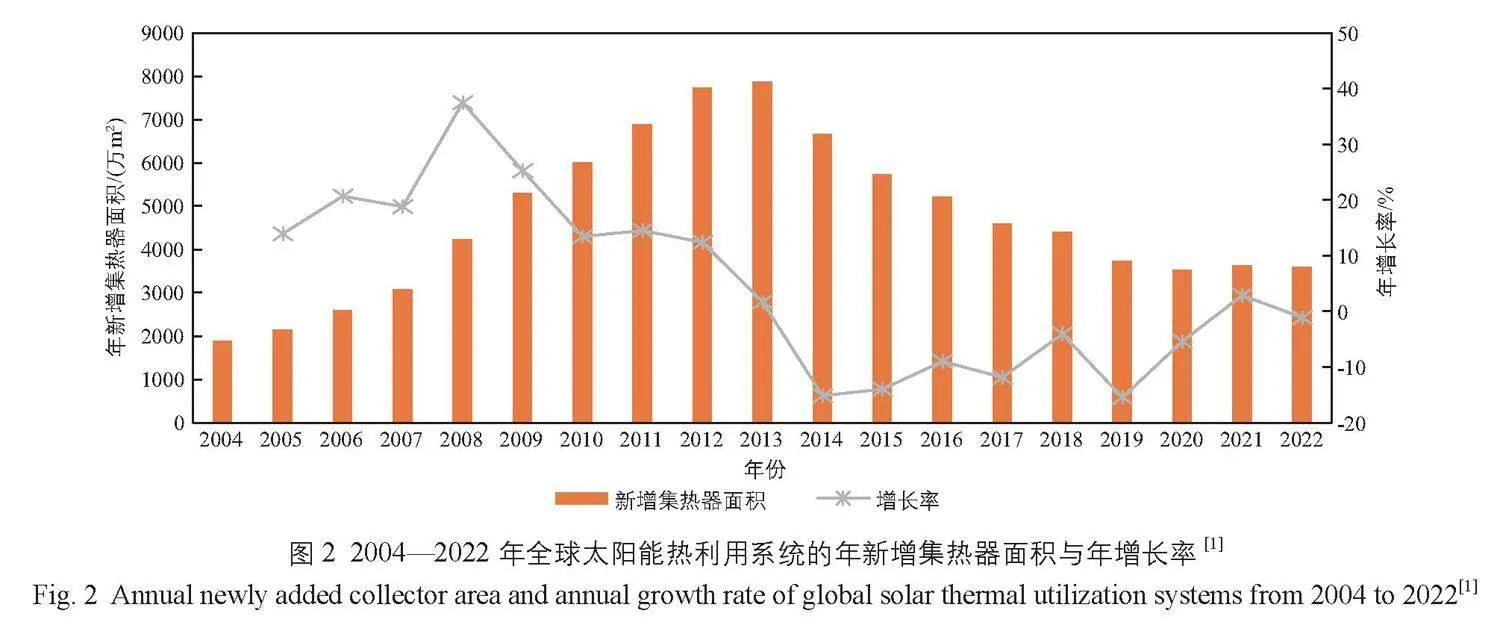

2021年,中国太阳能热利用系统累计装机容量约占全球太阳能热利用系统累计装机容量的72.8%[1]。近几年,随着户用太阳能热水市场逐渐饱和,以及受光伏发电、热泵等可再生能源应用形式的冲击,全球太阳能热利用系统的新增装机规模略有下降。但在碳中和目标背景下,太阳能热利用应用对降低常规化石能源的消耗、推动低碳转型具有重要作用。

基于此,本文对近几年太阳能集热、蓄热等关键部件,以及系统设计方法等集成技术的重要突破进行梳理,对太阳能热水供应、太阳能供暖、太阳能制冷、太阳能工农业应用等应用形式的最新进展进行归纳,并对太阳能热利用技术的发展趋势进行展望。

1" 总体发展情况

1.1" 国际情况

为应对全球气候变化及俄乌冲突引起的能源安全问题,可再生能源供热引起了各国政府的关注,例如:美国通过了《通货膨胀削减法案》、欧盟公布了“REpowerEU”能源转型行动方案等,计划逐步摆脱对化石能源的依赖,促进可再生能源供热发展。

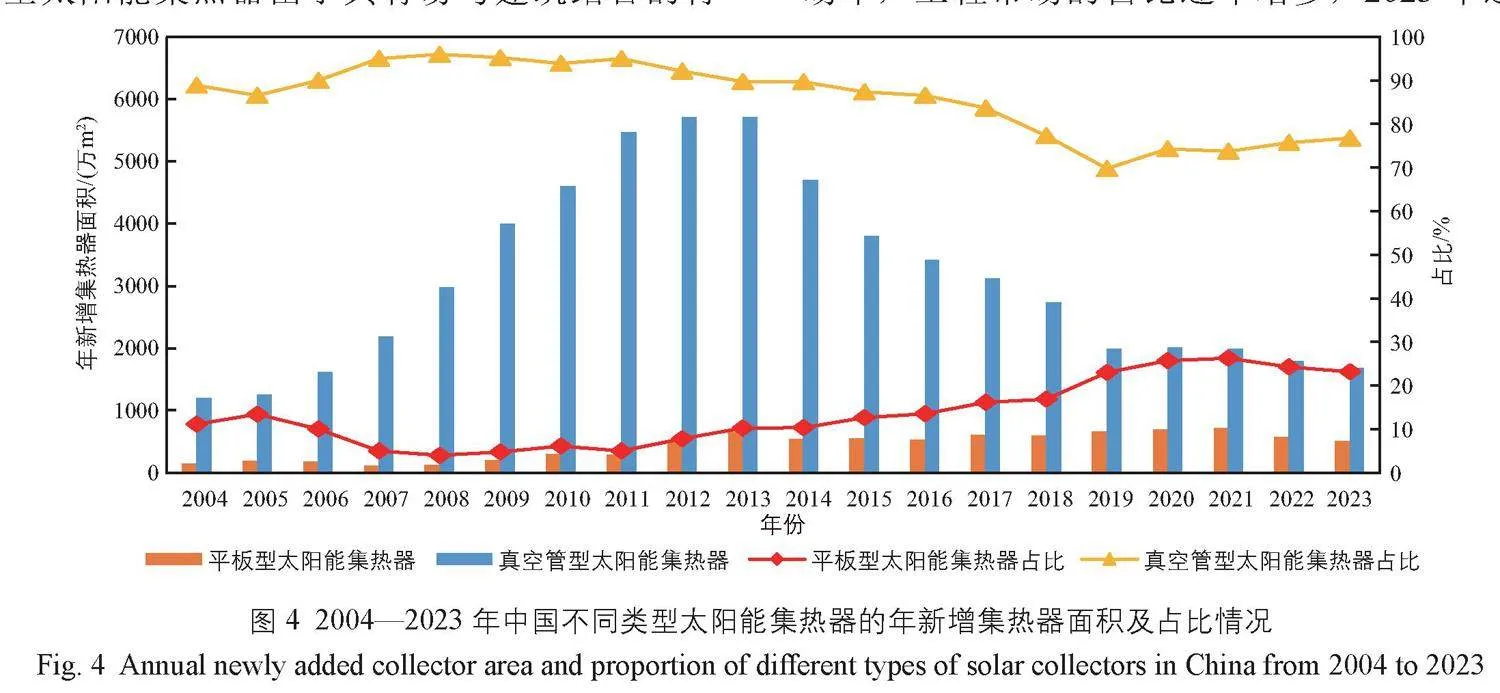

根据国际能源署太阳能供热制冷委员会(IEA SHC TCP)的统计数据,截至2022年底,全球范围内太阳能热利用系统的运行量为542 GW(约合集热器面积7.74亿m2),年供能量约为442 TWh,可减少1.53亿t二氧化碳排放量。2022年全球可再生能源的运行量与供能量如图1[1]所示。2004—2022年全球太阳能热利用系统的年新增集热器面积与年增长率如图2[1]所示。

从应用形式来看,全球范围内太阳能热利用应用形式包含太阳能热水供应、太阳能供暖、太阳能制冷、太阳能工农业应用、光伏光热一体化(PV/T)应用等。根据IEA SHC TCP的统计数据,从系统装机规模来看,2022年,为单户住宅提供生活热水或供暖的户用太阳能热利用系统的装机容量约占全球太阳能热利用系统总装机容量的60%。在欧洲和中国,受光伏发电、热泵行业的冲击,形式较为复杂的机械循环热水系统占比较大;但在亚洲除中国外其他国家,以及南美洲、非洲南部等地区,还是以户用重力循环热水系统为主要应用形式。

在能源低碳转型推动下,太阳能区域供热项目和太阳能工业热利用项目的装机容量逐步增加。截至2022年底,全球大型太阳能区域供热工程的数量约为325个,主要分布在丹麦、中国、德国等国家,总装机容量为1.80 GW,与2021年相比增长约10%。据德国统计局统计,截至2022年底,全球范围内正在运行的太阳能工业热利用工程至少有1089个,总装机容量超过856 MW。

1.2" 国内情况

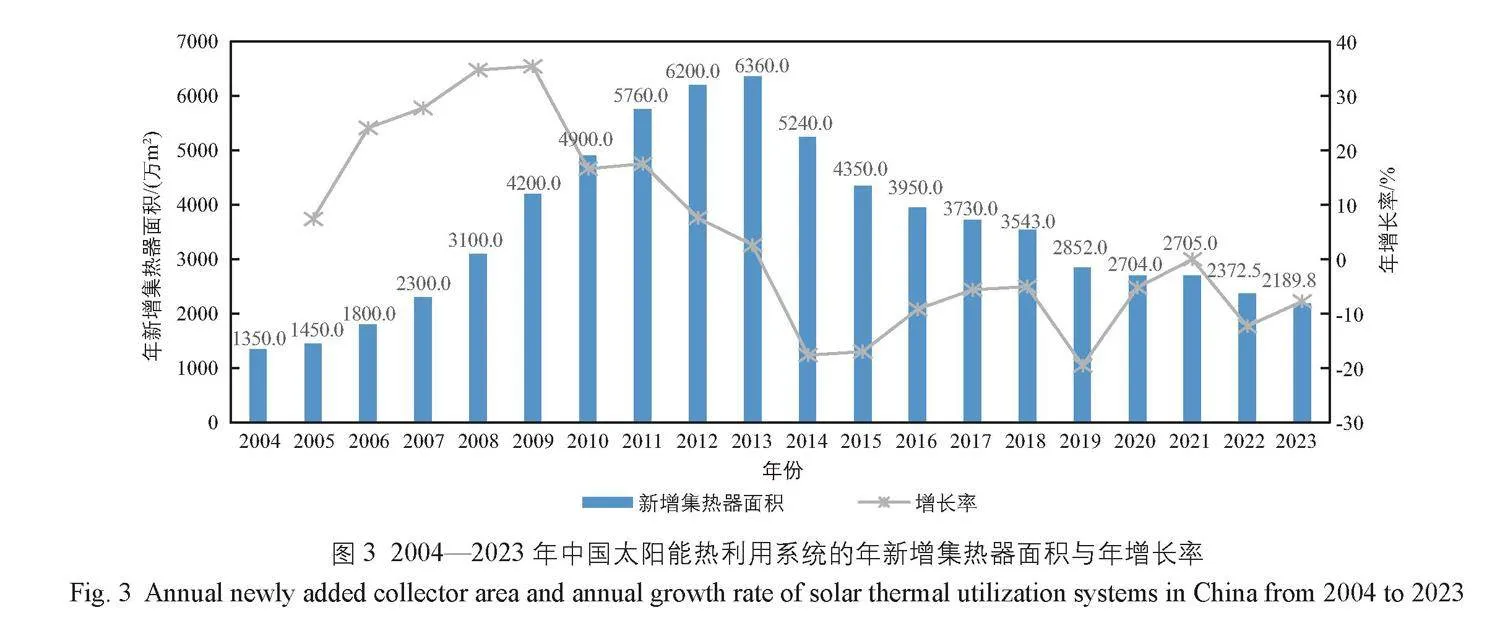

截至2023年底,中国太阳能热利用系统的运行量为367 GW( 约合集热器面积5.36亿m2),为减少二氧化碳排放作出重要贡献。2004—2023年中国太阳能热利用系统的年新增集热器面积与年增长率如图3所示。

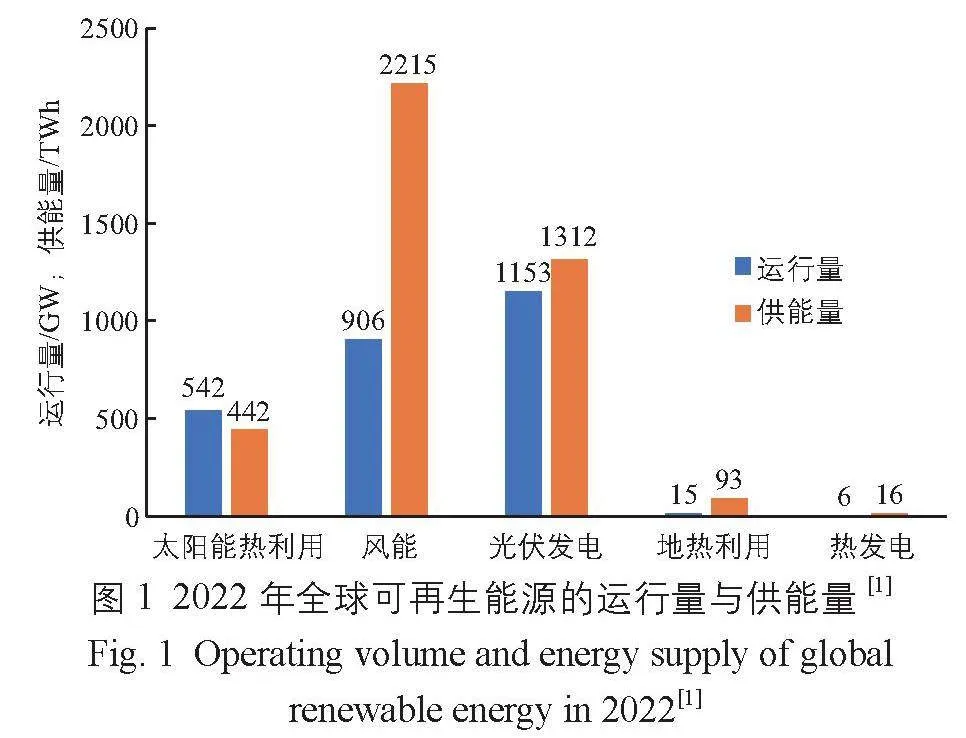

从产品类型来看,真空管型太阳能集热器的运行量占中国太阳能热利用运行量的85.6%。2023年,中国新增集热器面积为2189.8万m2,其中,真空管型太阳能集热器和平板型太阳能集热器的新增面积占比分别为76.8%和23.2%。平板型太阳能集热器由于具有易与建筑结合的特点,具有很大的市场发展潜力。2004—2023年中国不同类型太阳能集热器的年新增集热器面积及占比情况如图4所示。

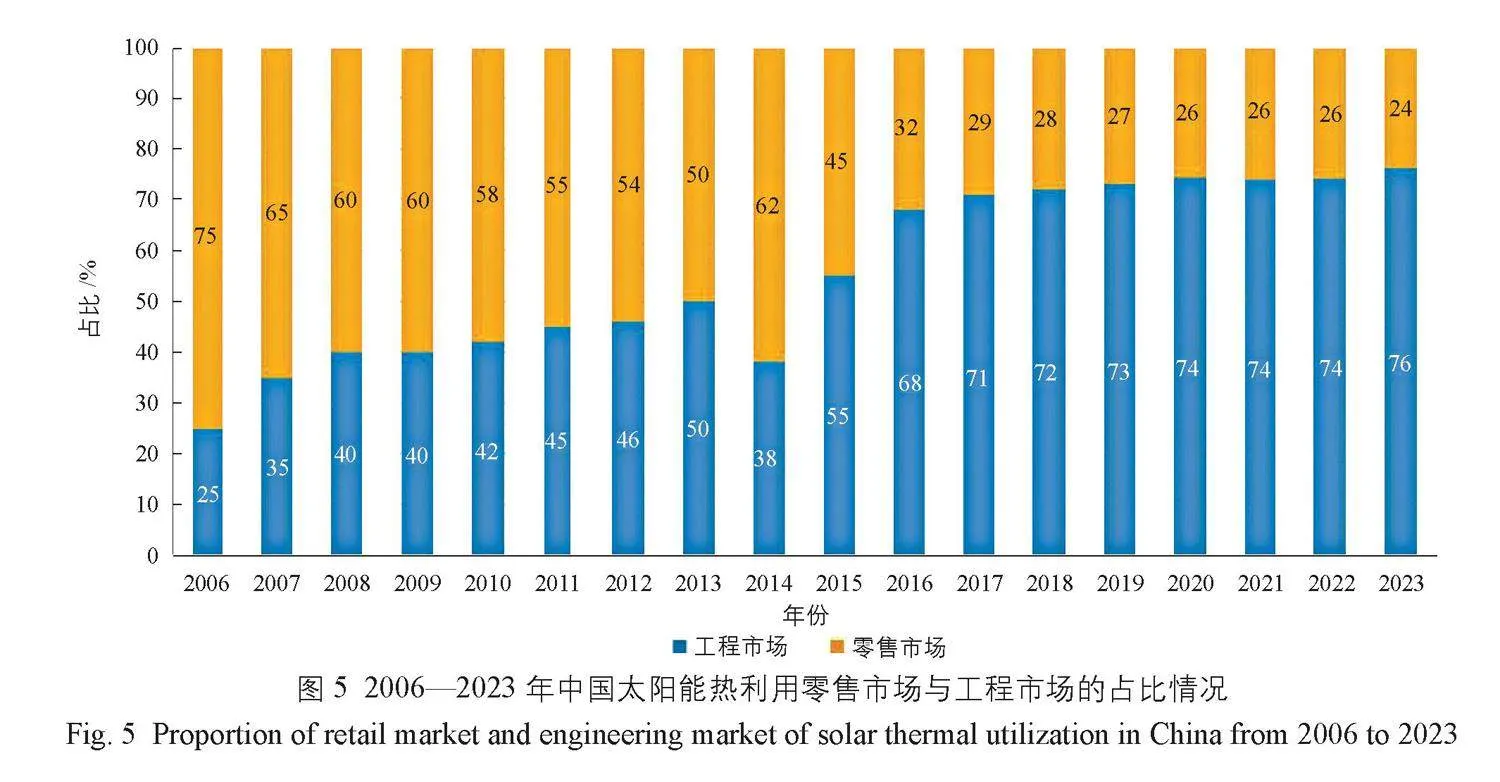

从应用规模来看,在中国太阳能热利用市场中,工程市场的占比逐年增多,2023年达到了76%。零售市场主要是户用太阳能热水器,在2012年前后开展的“家电下乡”政策支持下,中国农村地区户用太阳能热水器的装机容量显著提升;但随着农村地区装机容量逐步饱和,目前在太阳能热利用系统新增装机容量中,户用太阳能热水器的占比逐年降低,酒店、学校等公共建筑的分布式太阳能热水工程的占比逐年增多。2006—2023年中国太阳能热利用零售市场与工程市场的占比情况如图5所示。

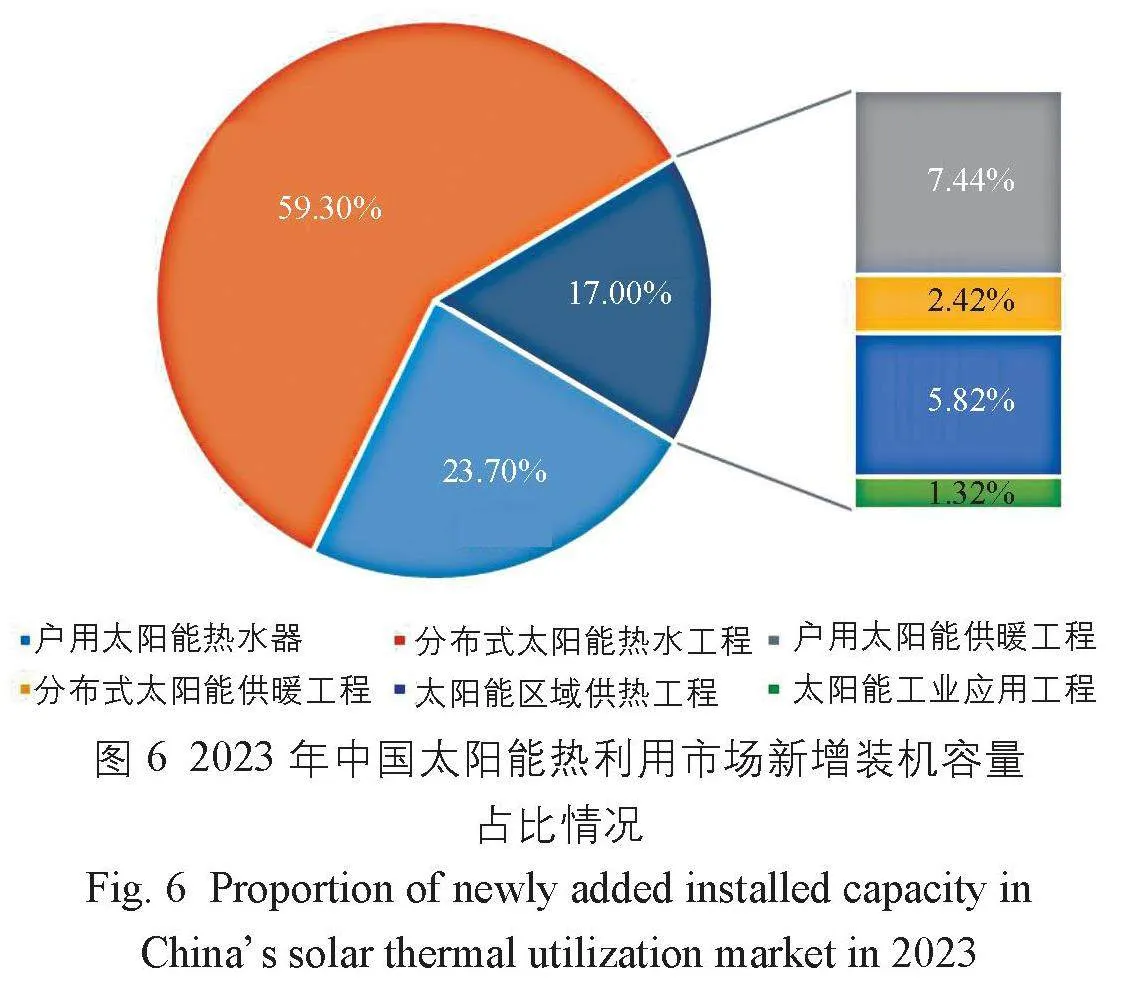

在2023年中国太阳能热利用市场新增装机容量中,分布式太阳能热水工程的占比达到了59.30%;除太阳能热水工程外,太阳能供暖工程、太阳能工业热利用工程等应用形式的占比约为17.00%,说明太阳能热利用的应用形式正朝着多元化发展,具体如图6所示。

2" 关键产品技术进展

2.1" 集热技术

太阳能集热器是太阳能热利用系统的关键部件,在“十三五”国家重点研发计划的支持下,中国建筑科学研究院有限公司(下文简称为“中国建研院”)联合日出东方控股股份有限公司(下文简称为“日出东方”)开展了抗氧化高效选择性吸热膜层与太阳能集热器腔体含湿量控制技术研究[2-3],通过优化树脂重量比,研发了抗氧化高效选择性吸热膜层;明确了腔体内空气状态与保温材料水汽平衡变化规律,提出了太阳能集热器保温材料及腔体结构优化设计方法,有效解决了太阳能集热器板芯的腐蚀老化问题,大幅增强了太阳能集热器对温湿交变环境的耐候性,提高了太阳能集热器的使用寿命和系统应用性能。

除传统技术外,PV/T集成应用是提升太阳能利用率的重要形式。中国科学技术大学的研究团队提出了一种PV/T组件与带有温差发电片的太阳能集热器串联的双级系统,实现了全天持续发电,但该系统的发电效率仍较低,夜间发电效率平均值为1.46%[4]。因此,尚需进一步研究来改进系统结构以提升其发电效率,同时降低系统的复杂程度。

2.2" 蓄热技术

由于太阳能热利用系统的运行存在间歇性,蓄热技术是保障供能稳定性的关键且有效的方法之一。目前常用的蓄热技术有以水为介质的显热蓄热技术和利用相变材料的相变蓄热技术。

在技术研究领域,目前的研究主要以相变蓄热技术为主。相变蓄热技术是利用相变材料(phase change materials,PCMs)发生某种形式的相变,在相变过程中释放或吸收潜热来实现热能的储存和利用,具有储热密度高、近似恒温、蓄热效率高等优点,是目前最重要的储能方式之一。但相变蓄热的热稳定性还需强化,由于相变材料较贵,因此该技术的成熟度低于显热储热技术,目前相变蓄热应用仍以工程示范为主。当前针对相变蓄热技术的研究主要集中在增加传热性能、增强稳定性、相变蓄热器的结构设计等[5]方面,目的为增加蓄热效率。例如:武宾等[6]研制了一种放射形相变蓄热器,与平板翅片相比,放射形翅片各翅片单元间相变材料的导热更均匀,凝固时间缩短了31%;姚莉等[7]通过拓扑优化方法设计了一种新型蓄热器肋片结构,提高了蓄热器内部的温度分布均匀性;罗凯怡等[8]和郑炜博等[9]都提出添加铜或镍金属泡沫形成复合材料,采用复合材料提升相变材料内部的温度分布均匀度,进而提高设备能效;刘赟等[10]研究了颗粒结构参数对蓄热器蓄热性能的影响规律;闫全英等[11]、蒋静智等[12]均以石蜡作为相变材料,分别研究了自然对流对壳管式和套管式相变蓄热换热器换热性能的影响。

在工程应用领域,由于以水为介质的显热蓄热技术具有比热容大、成本低等优势,在太阳能热利用工程中被广泛应用。目前工程应用领域的研究重点主要集中在蓄热水池建造技术,旨在降低由蓄热体温度分层、保温性不佳等因素引起的热量损失。中国建研院联合日出东方、西安建筑科技大学等单位针对大型太阳能蓄热水池建造技术,提出了蓄热水池最佳构造特征参数,充分利用蓄热体温度分层现象,构建了大型地下蓄热水池中蓄热水体与周边土壤的热平衡计算模型,提出了取放热动态扰动下蓄热水池关键参数的设计方法,提高了长周期蓄热水池设计的科学性与准确性;开发了排水透汽装置,提出了柔性浮动保温技术体系,有效解决了大型地下蓄热水池的边坡稳定性、防渗漏和保温等问题。目前,相关技术已应用于西藏自治区浪卡子县太阳能供暖工程蓄热水池的设计和建造中,并取得了较好的运行效果。

总的来说,蓄热设备是太阳能热利用系统的重要组成部分,以水为介质的显热蓄热技术具有成本低、安全、稳定等优点,已大规模应用于太阳能热利用系统中,但此技术也存在体积大、蓄热密度低等局限。相变蓄热技术是当前蓄热技术的研究热点,虽然在技术研究方面已有一定突破,但在实际使用中仍存在不稳定、效率低等问题,尚需进一步研究发展。

2.3" 运行调控

除单个产品性能外,系统运行调控方法也是实现太阳能热利用系统高效运行的关键。目前的研究重点主要集中在以太阳能为主的多能协同供能系统各环节的调节方面。

在大型太阳能供能系统的运行调控方面,庄照犇[13]针对太阳能集热系统的热力/水力平衡性能进行了分析,提出了一种结合太阳辐照度、环境温度、进口温度的太阳能集中集热系统变流量调节方法,提升了集热系统的集热效率。周喜超等[14]分析了不同运行策略对季节蓄热供热系统在蓄热季时系统性能的影响特性,研究发现:季节蓄热水体温度分层对系统集热性能的影响较大,尤其是在蓄热季末期,与温差控制策略相比,采用变流量定温运行策略时该系统的集热效率最大可提高4.8%。

此外,在建筑太阳能热利用系统中,由于太阳能热利用存在不稳定性,通常与光伏发电、热泵、蓄热等形式结合应用,此状态下,对太阳能热利用系统的运行调控宜与建筑能耗的智慧管控系统相结合,基于建筑用能需求及产能量预测,对太阳能热利用系统的供热、蓄热量进行调节。例如:孔祥强等[15]基于多元线性回归算法,构建了直膨式太阳能热泵系统的性能预测模型;何迪等[16]基于粒子群优化(PSO)算法优化了径向基函数(RBF)神经网络模型,从而提高了PV/T系统发电量、集热量的预测准确率。以上预测方法为基于预测的系统运行调控提供了研究基础。当前建筑能源管理系统中,主要关注暖通空调的系统能耗,对其他子系统的关注较少[17],因此基于“产-蓄-供-用”耦合的系统运行调控尚需进一步开发。

3" 应用技术的最新进展

近年来,在“双碳”目标的驱动下,太阳能热利用技术在太阳能热水系统、太阳能供暖系统、太阳能制冷空调系统及太阳能工农业应用等领域取得了较快发展。

3.1" 太阳能热水系统

太阳能热水系统的应用相对比较成熟,当前市场上关注较多的是智能控制系统,例如:山东力诺瑞特新能源有限公司推出了太阳能热水器智能控制系统,通过实时监测与控制,可提升系统运行的可靠性与稳定性。

针对太阳能热水系统的碳减排评估方法,中国建研院联合太阳雨集团有限公司开展了太阳能热利用系统碳减排计算方法研究,建立了碳减排测试场,基于实测数据与模拟研究提出了不同气候资源条件下太阳能热利用系统实际运行的碳减排量计算方法,并编制完成了国家标准《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 太阳能热利用》(尚未正式实施),可为太阳能热利用系统的碳减排量评估提供科学合理的标准化方法。

3.2" 太阳能供暖系统

近年来,随着清洁取暖及低碳转型的推进,太阳能供热技术成为太阳能热利用的重要方向,中国太阳能供暖工程的数量逐步增多,尤其是在太阳能资源丰富的西部地区(例如:西藏自治区),已经建成了多项太阳能供暖工程。针对太阳能供暖系统的研究主要集中在太阳能集热、蓄热、辅助能源等容量配置设计及优化方法,以及大型太阳能集热场的串并联优化等方面。

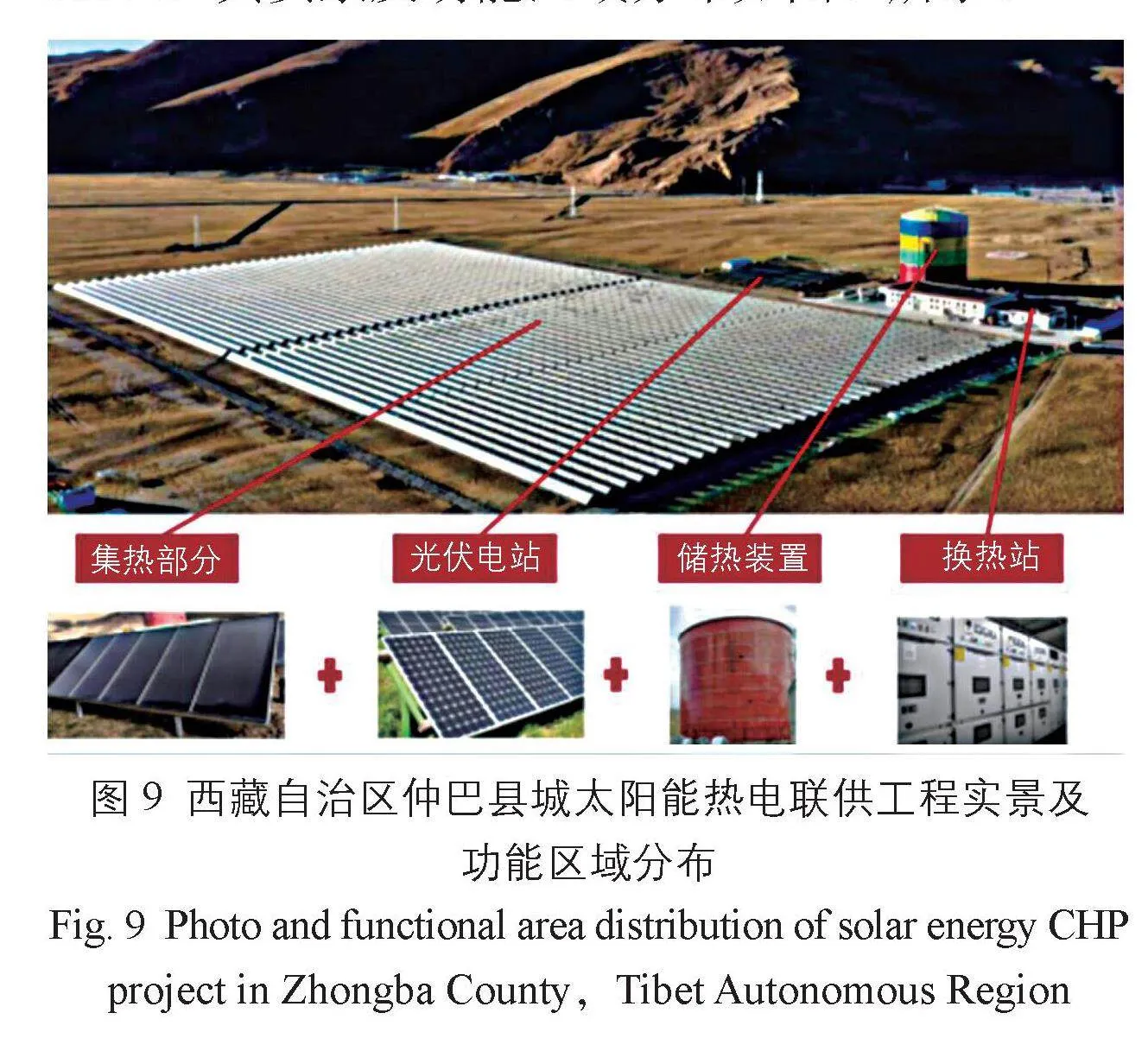

中国建研院联合日出东方等单位,依托“十三五”国家重点研发项目支撑,针对大型集热场中太阳能集热器数量多、组合方式复杂、流量分配不平衡等特殊问题,以精准预测集热性能为目标,建立了不规则太阳能集热器阵列的水力热力平衡分析模型,开发了太阳能集热器最优串并联配比与最佳流量参数的优化设计方法,并引入最小阻滞距离参数优化太阳能集热器阵列的不凝性气体排气设计,可为大型太阳能集热场的设计提供技术支撑。该技术已应用于世界海拔最高、中国规模最大的西藏自治区仲巴县城太阳能热电联供工程中,根据第三方测试结果,其集热系统的太阳能转化效率可达59.1%。

此外,针对以太阳能为主的多能协同供能系统存在的系统冗余、协同度低、实际运行效率不佳等问题,通过建立典型模型,开展建筑用能特性与多能协同供能系统供能特性的耦合研究,提出了太阳能多能协同设计方法,开发了建筑太阳能供能系统优化设计方法及工具,可实现太阳能集热/发电、储热蓄电、用热用冷用电的逐时耦合计算。经验证,该方法计算得到的逐时集热量、发电量结果偏差均在10%以内,大幅提升了多能协同供能系统“产-蓄-供-用”各环节的协同度,可支撑太阳能多能协同规模化应用。

3.3" 太阳能制冷系统

在高效太阳能制冷技术领域,国际上,IEA SHC TCP先后设立了Task 38“太阳能空调与制冷”、Task 48“太阳能制冷系统质量保障与支持”、Task 53“新一代太阳能供热制冷技术”几项研究任务,对高效太阳能制冷技术展开研究,致力于不断提高太阳能制冷系统的能效。美国加州大学对复合抛物面集热器(CPC)驱动的太阳能制冷系统进行了实验性能研究,该制冷系统的日均效率达到0.36~0.39。意大利那不勒斯非里德里克第二大学提出的新型槽式太阳能集热器(PTC),可使太阳能制冷系统的实测峰值效率达到0.6。

目前,中国太阳能制冷的技术路线主要包括太阳能集热器结合吸收或吸附式制冷、光伏发电结合压缩式制冷。由于制冷系统需要同时处理热湿负荷,理想制冷循环的蒸发温度约为5~7 ℃,但满足该温度需求的太阳能制冷系统的制冷性能系数(COP)较低,介于0.3~0.4之间。针对上述问题,上海交通大学的研究人员[18]引入除湿换热器循环,针对吸收循环、压缩循环与除湿循环高效匹配耦合开展了研究,构建了太阳能电能联合驱动的除湿空调理论循环,开发了太阳能热能与蒸汽压缩制冷循环耦合的空调样机并进行了测试。经第三方检测,样机实测供冷量可达16 kW,太阳能热力COP达到0.56、电力COP达到7.12。该技术已在新加坡滨海湾公园实地应用,运行效果良好,进一步提升了太阳能制冷能效,拓展了太阳能制冷系统的应用场景。

3.4" 太阳能工农业应用

太阳能热利用技术在工农业也有广泛的应用,涵盖纺织、原油加热、食品加工、农业大棚、农业养殖、农副产品加工等领域。

在农业应用领域,研究主要集中于太阳能在温室大棚及农产品干燥领域的应用。例如:针对北方地区夜间温室大棚内外温差大、降温迅速等问题,王建川等[19]、蒋绿林等[20]分别提出了采用太阳能结合相变蓄热,以及太阳能结合地源热泵的方式,以提高温室大棚的室内温度。Chen等[21]提出了一种将窄槽式集热器(NTC)与固体除湿剂相结合的温室大棚热湿调控系统(HHNG),可将温室大棚的夜间相对湿度从94.2%降低到81.3%。在农产品干燥方面,目前小规模用能场景下,可通过搭建简易太阳能干燥装置实现100%利用太阳能满足干燥用能需求。而大规模连续生产用能场景下,则较难实现100%利用太阳能,需要结合辅助系统以克服太阳能间歇性、不稳定性等问题[22]。例如:刘硕楠[23]研究了太阳能热泵耦合干燥装置的运行模式对香菇品质的影响,发现太阳能辅助热泵间歇运行干燥模式下的香菇品质最好。

在工业应用领域,太阳能热利用技术已应用于园区集中供热、纺织[24-25]、食品加工[26]、石油开采、原油管道加热[27]等领域。例如:朱克庆等[26]分析了太阳能蒸汽用于主食加热的可行性与经济性,提出了太阳能蒸汽用于主食加热的潜力。吴洋洋等[28]开展了“太阳能+工业余热”协同相变储能原油加热系统的开发研究,以经济性、环保性和可靠性为目标,提出了该系统在寒区浮顶油罐加热维温下的最佳运行策略;另外,还协助大庆油田建立了首套太阳能热利用实验平台,实现了太阳能利用率的增长,增幅达到20%~25%。

此外,太阳能热利用技术还可用于太阳能海水淡化[29]、太阳能制氢[30-31]、太阳能催化还原二氧化碳[32]等领域,利用太阳能替代传统能源,推动绿色低碳发展。从全球范围内来看,利用太阳能满足工业过程用热需求呈现出良好的发展趋势。

4" 太阳能热利用工程实例

4.1" 太阳能热水系统

太阳能热水系统是中国最常见的太阳能热利用系统形式。2023年,太阳能热水系统新增装机容量占中国太阳能热利用系统新增装机容量的83.0%,其中,59.3%为分布式太阳能热水工程,主要应用场景为医院、酒店、学校等公共建筑的生活热水供应。

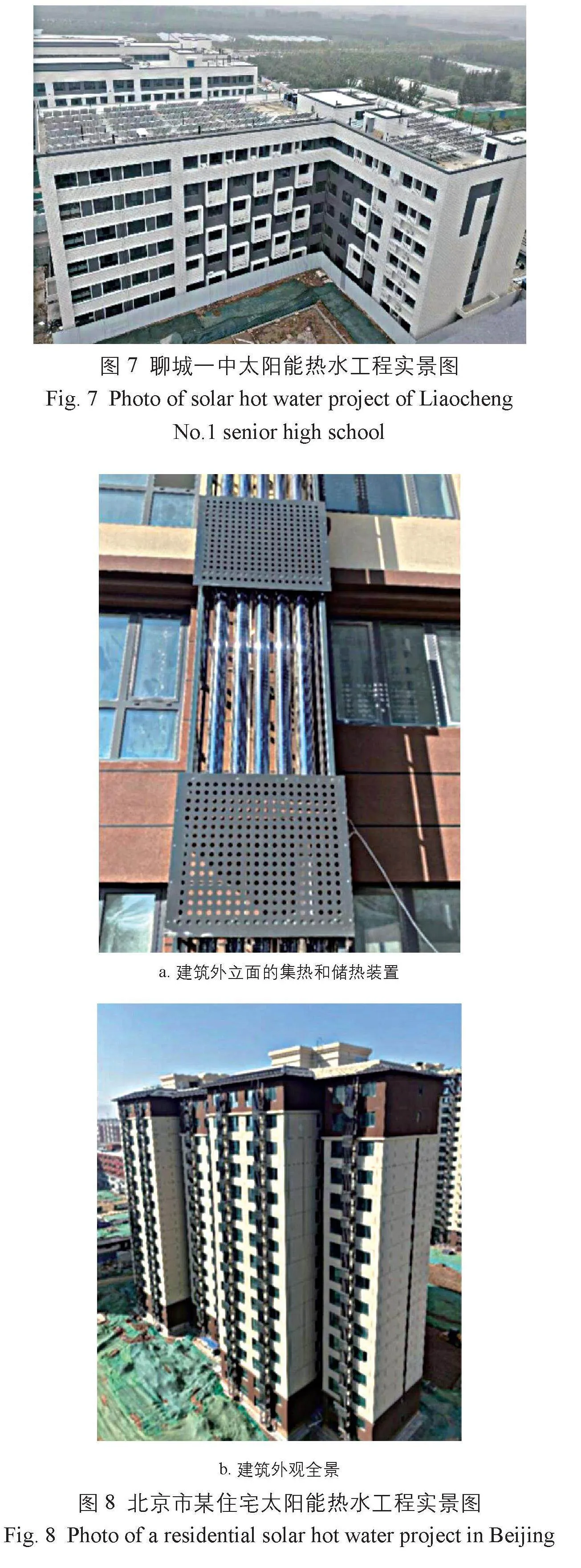

4.1.1" 聊城一中太阳能热水工程

本项目位于山东省聊城第一中学高铁新城校区,采用平板型太阳能集热器与真空管型太阳能集热器耦合空气源热泵系统,为校区内9号、13号、14号和15号宿舍楼,以及10号和12号餐厅楼提供生活热水。该项目于2023年9月建设完成,预计年节约标准煤300 t,其实景图如图7所示。

4.1.2" 北京市某住宅太阳能热水工程

本项目为无水箱壁挂式太阳能热水工程,位于北京市海淀区某住宅小区,属于安置房改造项目。采用无水箱真空管太阳能热水系统并配合燃气壁挂炉耦合运行,以保障供能稳定性与节能性;系统的集热部分和储热部分连为一体,整体安装于建筑外立面,可节约室内及屋顶空间,其实景图如图8所示。

4.2" 太阳能供暖工程

4.2.1" 西藏自治区仲巴县城太阳能热电联供工程

本项目是“十三五”国家重点研发计划中“建筑清洁能源冷热电联供关键技术及示范”项目的示范工程,位于海拔4700 m的西藏自治区仲巴县城,是目前全球海拔最高的大型太阳能热电联供项目。该系统由太阳能集热场+蓄热钢罐组成,可满足当地政府机关、医院、学校、住宅等各类建筑共计11.55万m2的供暖需求;同时,项目搭配光伏发电系统,由其满足集热泵、循环泵等各类用电设备的能源需求。目前该项目已投入运行,实测其2022年供暖期的太阳能保证率达到100%,其实景及功能区域分布如图9所示。

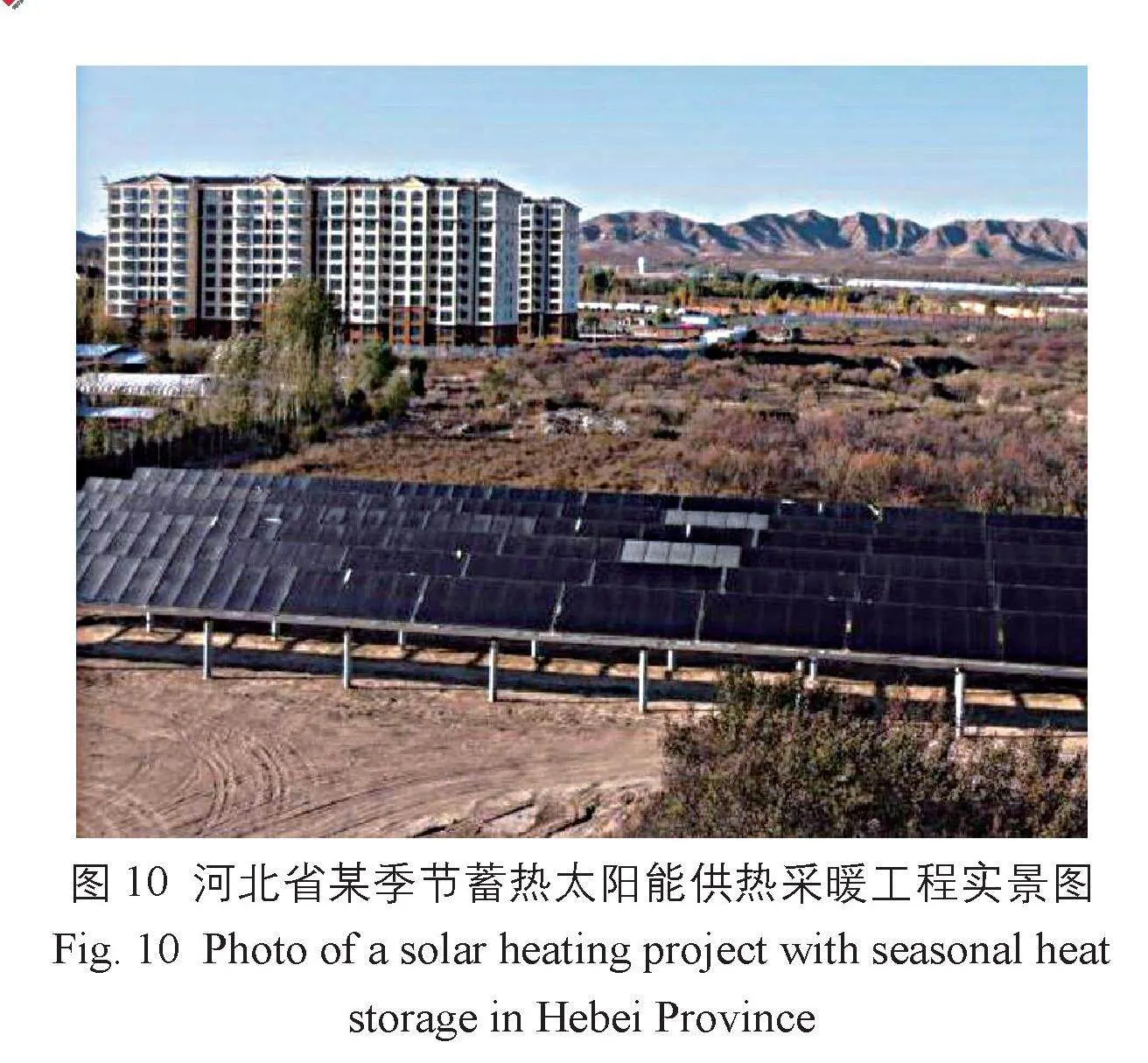

4.2.2" 河北省某季节蓄热太阳能供热采暖工程

本项目位于河北省张家口市,为季节蓄热太阳能供热采暖工程,集热器面积为1.25万m2,蓄热容量为6万m3,供暖面积约为5万m2。本项目中平板型太阳能集热器采用架空安装的方式,不占用土地面积,其实景图如图10所示。

4.3" 太阳能工农业应用工程

4.3.1" 山西省某太阳能干燥工程

本项目位于山西省临汾市,采用270 m2双通式太阳能集热管,额定功率为176 kW,在09:00~18:00时间段内可以实现100%由太阳能满足烘干需求,其他时间由空气源热泵烘干机组

供能。该项目已于2023年3月建设完成,其实景图如图11所示。

4.3.2" 某奶牛场巴氏消毒工程

本项目位于江苏省连云港市,采用太阳能集热系统收集热量储存在集热水箱,然后向恒温水箱提供基础水温,并通过电加热设备将热水温度提升至80 ℃后,再供给巴氏消毒设备以对储奶器中的奶源进行消毒处理。项目采用能量梯级利用的方法,有效提高了太阳能利用率,其实景图如图12所示。

5" 总结与展望

本文对近几年中国在太阳能热利用技术关键设备、系统集成方面的重要技术突破进行了梳理,对太阳能热水供应、太阳能供暖、太阳能制冷、太阳能工农业应用等应用形式的最新进展进行了归纳总结,得出以下主要结论:

1)中国太阳能热利用应用形式以太阳能热水供应为主,已经向智能化、精细化方向发展。

2)在清洁取暖进程及“双碳”目标的推动下,中国太阳能热利用技术在供暖、制冷及工农业等领域的应用逐步增多,太阳能热利用技术的应用形式正向多元化发展。

3)以太阳能为主的多能协同供能系统可以在有效解决太阳能资源不稳定性问题的同时提升系统经济性,是未来低碳发展的重要方向。目前太阳能多能协同供能系统已经提出了“产-蓄-供-用”各环节的设计方法,未来应进一步实现智能化、简约化,推动太阳能多能协同供能系统高质量、规模化应用。

[参考文献]

[1] IEA Solar Heating amp; Cooling (SHC) Programme. Solar Heat Worldwide 2023[R/OL]. (2024-06-11). https://www.iea-shc.org/solar-heat-worldwide.

[2] 焦青太,王树怀,王文师,等. 一种高效大面积平板太阳能集热器及太阳能供热系统:CN202111603616.4[P]. 2022-04-22.

[3] 焦青太,许道金,胡张顺,等. 一种高效大面积平板太阳能集热器用选择性吸热膜层的制备方法:CN202110710138.0[P]. 2021-11-02.

[4] WEN X,JI J,LI Z M,et al. Proposing of a novel PV/T module in series with a ST+TE module to pursue a round-the-clock continuous energy output[J]. Energy,2023,285:129351.

[5] 汤金华. 太阳能系统的蓄热技术综述[J]. 有色冶金设计与研究,2023,44(6):26-29.

[6] 武宾,张嘉杰,聂姣,等. 放射形相变蓄热器的释热特性实验与数值研究[J]. 太阳能学报,2024,45(3):217-224.

[7] 姚莉,张峰鸣,赵明. 三套管相变蓄热器导热肋片的拓扑优化[J]. 动力工程学报,2023,43(4):397-405.

[8] 罗凯怡,张勇. 抛物槽式真空管太阳能集热器强化相变蓄热的模拟研究[J]. 云南师范大学学报(自然科学版),2024,44(1):5-8.

[9] 郑炜博,孙东,李云飞,等. 新型相变蓄热式电加热装置蓄热性能优化研究[J]. 重庆理工大学学报(自然科学),2023,37(9):356-364.

[10] 刘赟,赵旭,申文然,等. 扰流参数和非均匀颗粒结构参数对填充床相变蓄热器蓄热特性的影响[J]. 动力工程学报,2023,43(8):974-982.

[11] 闫全英,郭媛,张静. 壳管式相变蓄热换热器换热特性的模拟研究[J]. 暖通空调,2023,53(11):144-149.

[12] 蒋静智,彭培英,崔海亭,等. 自然对流对套管式相变蓄热器蓄热性能的影响[J]. 河北科技大学学报,2023,44(1):29-36.

[13] 庄照犇. 基于净收益最大化的太阳能集热系统变流量运行调控策略研究[D]. 西安:西安建筑科技大学,2023.

[14] 周喜超,李晓霞,李振,等. 基于太阳能储/供热综合能源系统的运行策略[J]. 可再生能源,2024,42(1):71-78.

[15] 孔祥强,刘晓东,尚燕平,等. 基于多元线性回归直膨式太阳能热泵性能预测[J]. 太阳能学报,2022,43(1):443-449.

[16] 何迪,王聪聪,陈红兵,等. 应用PSO-RBF神经网络预测太阳能PV/T系统的热、电性能[J]. 可再生能源,2024,42(4):455-463.

[17] MARIANO-HERNÁNDEZ D,HERNÁNDEZ-CALLEJO L,ZORITA-LAMADRID A,et al. A review of strategies for building energy management system:model predictive control,demand side management,optimization,and fault detect amp; diagnosis[J]. Journal of building engineering,2021,33:101692.

[18] CHEN E J,ZHAO Y,WANG M,et al. Experimental investigation of a solar-assisted absorption-compression system for heating and cooling[J]. Solar energy,2023,257:18-33.

[19] 王建川,冯海洋,李广义,等. 太阳能加相变储能材料在北方日光温室大棚中应用的增温效果的研究[J]. 现代农业研究,2023,29(9):134-137.

[20] 蒋绿林,张亮,王昌领,等. 北方大棚土壤源太阳能热泵蓄热系统的研究[J]. 江苏农业科学,2016,44(12):350-352.

[21] CHEN X G, LIANG H, WU G,et al. Coupled heat and humidity control system of narrow-trough solar collector and solid desiccant in Chinese solar greenhouse:analysis of optical/thermal characteristics and experimental study[J]. Energy,2023,273:127198.

[22] 李爱民,余琼粉,李明,等. 太阳能干燥装置的结构研究进展及其应用[J]. 云南师范大学学报(自然科学版),2023,43(4):9-18.

[23] 刘硕楠. 直膨式太阳能热泵干燥系统的性能及优化[D]. 济南:山东大学,2021.

[24] 袁新毓,李俊. 太阳能集热系统在工业用水加热中的应用[J]. 节能,2009,28(2):48-51,3.

[25] 佚名. 屋顶式太阳能中高温蒸汽系统试机成功 可替代纺织印染食品加工等行业的燃煤燃油锅炉[J]. 科技传播,2011(9):20.

[26] 朱克庆,吕少芳. 主食工程中太阳能集热系统应用技术[J]. 粮食加工,2012,37(4):61-63.

[27] 佚名. 工业中温太阳能供热机组[J]. 上海节能,2021(6):652-653.

[28] 吴洋洋,蔡江阔,赵雪峰,等. 太阳能油储维温系统动态能流分析[J]. 中国石油大学学报(自然科学版),2023,47(1):141-147.

[29] 于杰,徐震原. 非接触式太阳能蒸发的模拟与分析[J]. 上海交通大学学报,2023,57(1):66-75.

[30] 王佳忍,何凯,李春雷,等. 太阳能光热催化制氢研究进展[J]. 工业催化,2024,32(2):20-25.

[31] 林佳怡,朱丽娜,朱凌岳. 太阳能制氢技术研究新进展[J]. 当代化工,2021,50(10):2429-2433.

[32] 帅永,马丹妮,颜天天,等. 太阳能热催化二氧化碳转化机理研究进展[J]. 能源环境保护,2023,37(3):13-24.

RESEARCH PROGRESS AND OUTLOOK OF SOLAR THERMAL UTILIZATION TECHNOLOGY

Xu Wei1,2,He Tao1,2,Zhang Xinyu1,2,Li Bojia1,Bian Mengmeng2

(1. Institute of Building Environment and Energy,China Academy of Building Research,Beijing 100013,China;

2. State Key Laboratory of Building Safety and Environment,Beijing 100013,China)

Abstract:Solar thermal utilization is one of the important application forms of renewable energy. This paper reviews the important breakthroughs in key components and integrated technologies,such as solar collectors,heat storage,and system design methods in China in recent years. It summarizes the latest developments in application forms such as solar hot water supply,solar heating,solar cooling,and solar energy industrial and agricultural applications,and looks forward to the development trend of solar thermal system. The application form of solar thermal utilization in China is mainly focused on solar hot water supply,which has developed towards intelligence and refinement. Driven by the clean heating process and the goal of emission peak and carbon neutrality,the application of solar thermal utilization technology in heating,cooling,industry and agriculture in China is gradually increasing,and the application forms are diversifying. A multi-energy coupled system mainly based on solar energy can effectively solve the problem of solar energy resource instability while improving system economy,which is an important direction for future low-carbon development.

Keywords:solar thermal utilization technology;solar water heating;solar heating;solar cooling;multi-energy coupled systems;research progress;development trends

收稿日期:2024-05-31

基金项目:“十四五”国家重点研发计划项目——太阳能富集区零碳建筑关键技术研究与示范(2022YFC3802700)

通信作者:边萌萌(1996—),女,硕士、工程师,主要从事建筑节能与可再生能源应用方面的研究。bianmengm@126.com