国有企业融资性贸易风险性、隐蔽性及审计思路研究

2024-12-31杨倩

摘要:国家对于融资性贸易的监管,经历了从界定不明确到明令禁止,从防控风险到清理整顿再到严厉打击的过程。融资性贸易的典型模式多样,但本质都是资金的借贷。出于防范和化解重大风险、推动国民经济和企业健康发展的需要,融资性贸易成为国有企业审计工作的重点。融资性贸易具备多重隐蔽性特征,对其审计要紧扣是否存在合理商业目的和资金使用费两点,对关联方、实物流转、合同票据、长期大额应收账款挂账等方面进行综合研判。

关键词:融资性贸易;国有企业;金融风险;审计

中图分类号:F239.4

DOI:10.19504/j.cnki.issn1671-5365.2024.09.11

国际大宗商品行情持续波动,融资环境发生根本性改变,一种新的贸易方式应运而生,即融资性贸易。所谓融资性贸易,就是贸易的参与方以商品或服务贸易的形式,运用组合式的贸易手段和金融工具,实质上达到短期融资、信用增持的目的,同时扩大贸易参与方的贸易规模。融资性贸易的产生有大宗商品价格波动的背景,即近十余年间,受金融危机、地区冲突、全球性疫情等影响,世界经济持续低迷,钢铁、铜、铝、石油、农产品等价格的持续波动,使得国内从事大宗商品生产和贸易的实体企业出现经营困难和资金压力[1]。同时,这种贸易形式的出现也受到国内融资环境持续变化的影响,即以银行为代表的金融机构对于钢铁等供给侧过剩产业的民营企业融资服务的收紧,使得这些企业很难通过银行融资解决资金紧缺问题,在实体产业内出现了大面积的企业破产。

在以上双重因素的影响下,国有企业逐渐成为民营企业开展融资活动的“影子银行”。通过融资性贸易,国有大中型企业能够为民营企业按照约定先行垫付资金进行贸易活动,再按照约定利率和期限对民营企业收取资金使用费。对民营企业来说,大型国有企业的流动资金较为充裕、银行信用较高,自然而然地成为其进行融资性贸易的理想交易对手。从国有企业视角看,作为资金供给方利用其账面资金充裕的优势,既能扩大业务营收的规模,也能实现资本的增殖,在国家加大对国有企业业绩考核的背景下,相比实际经营的主营业务,融资性贸易自然而然成为其实现经营业绩目标的选择。但融资性贸易对于国有企业经营和国有资产保值隐含巨大风险。在贸易过程中,多数民营企业经营状况较差,抗风险能力较弱,无法提供有力的增信措施,一旦因为市场波动出现资金流断裂,资金难以偿还,就会造成国有企业的坏账呆账,导致国有资产流失。金融危机后,我国国有企业开展的各类融资性贸易活动逐渐增多,各类风险逐步显现,甚至造成了多起资金大额损失的事件。为应对融资性贸易的快速发展,国资委逐步收紧对融资性贸易的规范和监管。在中央和地方有关部门对融资性贸易严令禁止的形势下,融资性贸易已经成为国有企业经营的红线,但仍有部分国有企业为了粉饰财务报表、赚取资金借贷利息等目的,铤而走险开展该业务,且为规避国资委等监管主体的监管,国有企业融资性贸易的形式呈现出复杂化和隐蔽化的趋势,这使得对于融资性贸易的识别和判定成为国有企业审计工作的重点和难点。因而,在梳理融资性贸易相关监管政策的基础上,精准识别融资性贸易的风险性和隐蔽性特征,进一步明确国有企业融资性贸易的审计思路,化解企业经营风险,对新形势下提升审计工作水平具有重要意义。

一、国有企业融资性贸易国家监管政策回溯

融资性贸易的实质是买方信贷或卖方信贷。在大宗商品交易领域,融资性贸易运用广泛,起初开展该业务的资金供给方是以银行为代表的金融机构,典型业务包括保理、保兑仓等。而后该业务的资金供给方逐渐演变为国有企业,典型业务模式包括托盘模式、委托循环采购模式和循环贸易模式等。

无论从内涵定义还是商业实践层面来看,融资性贸易都是在合法合规的基础上产生的,其在交易程序上并不触及法律红线。因此,在法律层面,尚未能够对融资性贸易的性质作出明确界定。但是随着融资性贸易目的异化和模式演化,有越来越多的国有企业涉足融资性贸易,使其在商业实践中的风险逐渐外溢,引发法律风险,并发生多起“暴雷”事件。如2017年,主营手机贸易业务的深圳易道公司及其共同实际控制人企业,以融资性贸易形式,按照年化8%~12%的利率,从陕西、江苏的两家国企借贷资金5.81亿元,后因经营问题出现资金挤兑而“暴雷”;又如2018年,鸿海精密公司因融资性贸易风险暴露,业绩出现大幅下滑,其财务报表显示,融资性贸易账款占到了总负债的三成以上,且大部分逾期。再如2021年,中国诚通金属集团有限公司以钢铁贸易形式为某城乡建设公司融资,因虚开1 600余万元增值税发票,涉嫌违法犯罪等。可以说,尽管融资性贸易本身并非违法犯罪,但其开展主体脱离银行等金融机构转变为不具备金融风控能力的国有企业,业务的不规范性与结果的非预期性可能引致后续的连锁风险,触及法律红线。

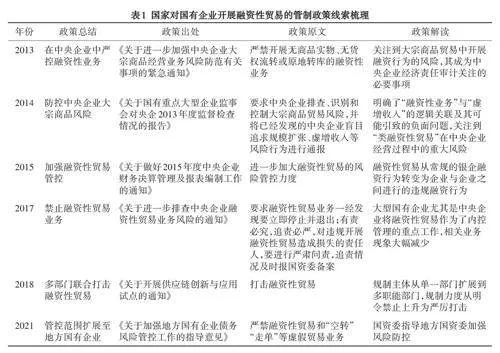

针对国有企业开展融资性贸易可能引发的经济和法律问题,国家相关部门,尤其是国资委不断加强事前监管,从2013—2021年出台了一系列的文件规范贸易行为、严控国有企业融资性贸易(见表1)。鉴于融资性贸易形式愈发多样、流程愈发复杂、监管难度愈发增大的情况,又发布了《关于做好2023年中央企业违规经营投资责任追究工作的通知》(国资厅发监责〔2023〕10号),指出“紧盯屡禁不止的‘牛皮癣’问题,对三令五申严禁的融资性贸易、‘空转’‘走单’等虚假业务问题‘零容忍’”。针对中央企业虚假贸易现象,发布了《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》(国资发财评规〔2023〕74号),提出“十不准”要求,明确“不准背离主业开展贸易业务,不准参与特定利益关系企业间开展的无商业目的的贸易业务,不准在贸易业务中人为增加不必要的交易环节,不准开展任何形式的融资性贸易,不准开展对交易标的没有控制权的空转、走单等贸易业务,不准开展无商业实质的循环贸易,不准开展有悖于交易常识的异常贸易业务,不准开展风险较高的非标仓单交易,不准违反会计准则规定确认代理贸易收入,不准在内控机制缺乏的情况下开展贸易业务”。

总体来看,国家有关部门对国有企业融资性贸易的监管和治理,经历了一个由松到紧、由浅入深、由单一部门到多部门、由中央企业到地方企业的过程。

二、国有企业融资性贸易的风险性与隐蔽性

融资性贸易最显著的发展趋势是,经营风险较大的民营企业为规避银行严格的资信评估,对于贸易的模式不断“创新”,与资金实力强、业绩考核压力大,但对金融风险评估能力较差的国有企业合作开展此类业务,衍生出各类融资性贸易模式,包括托盘模式、委托循环采购模式和循环贸易模式等[2]。

托盘模式通常是由国有企业与贸易双方分别签订合同,通过向商品供应方预付货款,或向作为商品需求方(即资金需求方)的民营企业采取分期付款、延期付款的方式,向资金需求方融资。在托盘模式中,国有企业与买卖双方的贸易合同中会有一定的价差,以此方式间接向资金需求方收取一定资金占用费。该模式的典型特征是存在实际的货物流转,但货物流转仅在供应方和需求方之间进行,作为资金供给方的国有企业并不会参与货物的流转。委托循环采购模式通常是需要采购原料的民营企业在缺少采购资金的情况下,与国有企业签订代采购协议,委托国有企业代其进行原料采购。国有企业进行原料采购后,再将其赊销给民营企业,民营企业完成生产后,以货物形式冲抵对国有企业的应付款。最后,国有企业再将所收货物销售给真正的产品需求方,收回应收账款。在该模式中,民营企业以货物形式,向国有企业支付资金使用费。循环贸易模式通常是国有企业与多家关联企业签订贸易合同,商品的贸易流转最终形成闭环,采取“走单、走票、不走货”的形式,即只签订交易合同而不产生实际的货物交易结果。国有企业交易的上下游企业均为同一实际控制人的关联企业,交易双方互开增值税发票,通过合同、票据和财务手段将资金提供给相关企业,利用不同交易的时间差给予该企业资金占用期,利用合同的价差,向该企业收取资金使用费。该模式的典型特征是交易涉及的主体多,涉及链条长,但最终形成关联企业之间的闭环,具有较强的隐蔽性和复杂性。

尽管融资性贸易种类繁多,但其实质都是借贷,即假贸易之名,行借贷之实,无论是何种模式,对于国家正常的市场秩序、企业合规经营,尤其是国有企业的资金安全和健康发展,都存在巨大风险性。首先,融资性贸易对国家正常的市场秩序构成风险。在融资性贸易开展过程中,企业之间不发生实际货物流转、订立“阴阳合同”等行为,是对市场秩序的扰乱,因国家政策在金融管制方面的规定,合同存在不被法律保护的隐性风险[3]。其次,融资性贸易对国有企业的合法合规经营构成风险。在融资性贸易中,企业之间虚开发票等违规行为,可能会被税务机关认定违法而被处罚[4]。最后,融资性贸易对国有企业的资金安全和健康发展构成风险。国有企业在融资性贸易实践中处于资金、货物均不受自身控制的不利地位,一旦市场出现波动或交易对手企业出现重大经营问题,融资性贸易中间的资金链条发生断裂,极易造成应收账款无法收回,甚至“钱货两空”。开展融资性贸易的企业主要是中小型民营企业,所处行业的政策调控力度大,企业往往市场地位不高、资金压力较大、经营状况不佳、抵御风险能力较差、还贷风险较高。而国有企业一般缺乏对企业信用的评估手段和对信贷风险的管理能力,无法实现对交易对象银行账户的有效监管和回收贷款的有效手段,一旦发生风险,势必将造成国有资产的流失[5]。此外,相比国有企业的主营业务,融资性贸易“短平快”的特点对于企业经营规模的增长、财务状况的“美化”,会造成国有企业管理者对于企业经营状况的“错觉”,导致国有企业对融资性贸易的依赖和开展主营业务的惰性,进一步放大国有企业生产经营的长期风险。

从国有企业的角度考察。伴随着中国经济发展由速度导向到质量导向的转变,国家对国有企业的改革发展提出了更高的要求。在做大、做优、做强的要求下,国有企业生产经营面临着更多的压力,企业管理者对于完成业绩考核的需求也更为迫切。在这样的形势下,许多国有企业管理者不顾国家政策法规,频繁开展融资性贸易增加企业营收,造成了多起国有资产严重流失的案件。《中华人民共和国宪法》第 91 条规定,“国务院设立审计机关,对国务院各部门和地方各级政府的财政收支,对国家的财政金融机构和企业事业组织的财务收支进行审计监督。”尤其在国有企业的审计工作中,要为防范和化解国有企业经营管理的重大风险服务,为监督企业的合法合规经营服务,推动企业的高质量发展。

从国家宏观经济的角度考察。国家对于行业的宏观调控,离不开对金融工具的运用和金融监管部门的监管。融资性贸易通过企业之间的实质性融资行为,规避了金融行业的监管,是一种扰乱金融市场秩序的行为。尽管无论是国有企业还是民营企业,都具备一定的金融风险管理的意识和能力,但这种能力终究受到企业自身条件的约束。一旦金融风险暴露,就会给企业、市场乃至国民经济造成重大损失。即便最终风险得以控制,也显著提高了以审计为代表的监管工作的成本。

国有企业开展融资性贸易的目的之一,是虚增营收,美化经营业绩,从审计角度考察,融资性贸易为国有企业提供了虚构收入的可能,而收入确认舞弊一直是审计工作的重点,“基于收入确认存在舞弊风险的假定,评价哪些类型的收入、收入交易或认定导致舞弊风险。”①从这一点上看,对融资性贸易的审计是审计工作中的重要一环,也是审计人员应尽的责任。但同样因为融资性贸易是国有企业经济责任审计重点,国有企业在开展融资性贸易活动时必然会通过合理业务流程进行包装。在针对国有企业的审计实践中,融资性贸易的隐蔽性主要体现在以下几个方面。

一是贸易背景的真实性难以识别。虽然融资性贸易的最终目的并非商业目的,但在开展贸易活动时必然会虚构某个商业贸易背景,这既是融资性贸易得以开展的前提,也为后续一系列隐蔽性环节提供了“叙事”基础。在融资性贸易兴起的初期,由于监管环境相对宽松,贸易背景的虚构往往较为简单,一般只是与民营企业的主营业务相关,与国有企业主营业务无直接联系。在国家对融资性贸易的监管口径收紧后,对于国有企业开展非主营业务的审计力度有所加强,贸易方对贸易背景的包装更加谨慎,可能会选择与自身业务相关的国有企业作为交易对手,使得贸易背景更加真实,同时国有企业在贸易业务的甄别和选择上也更加谨慎,是否存在实际的商业目的和交易行为更加难以审计识别。

二是货物流转的方向性难以识别。从货物流转层面考察,融资性贸易大体分为有实物货物流转类和无实物流转的“空转”“走单”类。相较“空转”“走单”类融资行为,有实物货物流转的融资更加难以判别。首先在货物流转的归属权方面,融资性贸易的货物流转方向往往表现为源头供货方和最终收货方为同一实控人的企业,即形成“循环贸易”或“流转闭环”,但为应对当前严格的审计和监管,从事该活动的企业不会用实控的同一家或两家企业参与,而是利用复杂的股权结构或利益关联关系,使用两家看似无关但实际为利益相关方的企业作为供收货方,再将国有企业、其他企业加入流转链条中,形成复杂的交易关系,隐蔽融资实质,使一般国企审计难以追溯。其次在货物流转的手续方面,为提高交易真实性,国有企业有条件将货物流转按照正常流程进行,使用正常的货物贮存场地,办理正常的出入库、存放手续,令一般的审计方法难以识别。

三是会计记账方式的多样性难以识别。在融资性贸易中,资金方为融资方提供资金的方式多种多样。在某些模式中,资金方通过上下游交易中的货款差价为融资方提供资金,或直接提供资金,在审计工作中相对容易识别。而在一些复杂模式中,国有企业可利用其自身金融优势,通过保理、增信支持、票据等方式,或利用银行挂账间接为融资方提供资金,不仅避免了直接借款带来的风险,也可以做大企业账面营收。根据会计准则,这些行为不会在企业的“短期借款”“应付债券”等条目中反映,无法据此判断该国有企业的实际债务融资状况。

除上述隐蔽特征外,随着融资性贸易衍生形式的愈发多样和复杂,形式愈发合法合规化,其主要特征也越来越难以判别和分辨,包括将融资性贸易伪装成国家鼓励发展的供应链金融等形式。但无论形式或过程如何合法合规,其内在商业目的的不正当性和国企金融风险管理能力的弱质性,决定了融资性贸易背后暗藏的巨大风险,进而决定了融资性贸易不合规的本质。

三、国有企业融资性贸易的审计思路

在审计实践中,由于融资性贸易的风险性、复杂性、隐蔽性特征,针对国有企业违规进行融资性贸易的审查一直是重点和难点。企业为应对审计风险,不断对贸易的形式进行变化,以各种方式为融资性贸易披上正常贸易的面纱;企业也会在审计过程中以各种理由将融资性贸易申辩为正常贸易,使得审计人员难以通过个别线索或证据对贸易的合规性定性。针对国有企业的融资性贸易审计,需要构建系统性、多线索、闭环式的审计思路并以此收集证据链,其核心思路是确定贸易是否具有合理的商业目的和是否产生资金使用费,具体可以通过对关联关系、实物流、合同票据、大额呆账坏账等方面的审查,综合判定是否为融资性贸易。

(一)审查国有企业交易对手的关联关系

因融资性贸易的真实目的并非商业贸易而是借款,所以贸易链条中的上下游企业通常为同一实际控制人、利益相关的实际控制人、利益相关主体管理的关联企业。审计可以通过对上下游采购合同进行审查,确定链条企业中实控人、股东、管理人员等信息,进一步通过国家企业信用信息登记系统、天眼查、企查查等平台,必要时应走访调查,对企业之间的股权关系、控制权关系、利益相关人的亲属关系等关联程度进行分析判别。在审计实践中,即便上下游企业没有审查出利益关联关系,也可对这些企业之间过往的交易行为开展审查,如果两家企业过往存在稳定的贸易关系,但在后来的贸易中无故加入国有企业作为中间环节,即可以认为存在融资性贸易的可能。

(二)审查国有企业贸易业务的实物流

因融资性贸易的借贷实质,没有实际货物流转的循环贸易是最为典型和普遍的模式。民营企业一般将货物存放于供货方仓库,仅仅凭借货物转移单据确认货物的所有权转移到国有企业。但货物转移单的约束力不足,国有企业仅有所有权,没有货物的实际控制权,由此产生了货物被民营企业自行处置的风险。即便货物存放在第三方仓库中,该第三方也可能和民营企业存在关联关系。在审计实践中,应就大额原料采购、大宗商品采购等交易项,审查国有企业的存货台账、仓库实际库存,或重点审查合同中约定的货物转移单据、入存出库单、保管单等货物流转证明。此外,还可以通过审查货物所在仓库的装卸费、存储费、日常支出费用等单据[6],来辅助判断是否发生货物的真实流转。若审查出没有货物的真实流转情况,即可以认为存在融资性贸易的可能。

(三)审查交易的合同票据

因国有企业开展融资性贸易的目的是收取资金使用费,所以在上下游交易合同中通常会体现对资金的使用期限和费率的约定,尽管相关条款的约定通常较为隐蔽,但可以通过对购销合同、票据的综合审查进行判定。在购销合同层面,重点审查购销合同是否明确约定了购销价格,是否对手续费率、资金使用费率做出约定,是否对民营企业的回款时间做出约定,是否存在重要的补充约定、退款约定等。在票据层面,可以重点审查该国有企业是否在短期内先后开出针对同一批次货物的购销发票、购销对象是否为同一家企业等,以作为识别是否为融资性贸易的补充依据。

(四)审查大额长期应收账款挂账

因融资性贸易相比正常贸易的涉及金额较大、回款周期较长,同时,民营企业在经营不善的情况下,无法及时支付货物资金,往往造成被审计单位存在大额、长期的应收账款挂账,即“呆账”“坏账”,故可以针对国有企业财务报表中符合该特征的挂账进行审查。如果国有企业确实存在长期静止的预付款、大额应收账款,则可以以此为切入点,从合同票据、货物流转、关联方等上述方面入手进行审查。对大额应收账款挂账进行前置审计,对于提高融资性贸易审计效率、形成对融资性贸易审计定性的综合性证据链条,具有很大裨益。

结语

融资性贸易是世界经济震荡、中国经济发展进入新形势下的产物,在理论和法律层面均尚无完善、系统的定义。但近年来,因融资性贸易导致的国有资产流失事件屡见不鲜,使这种借贸易之名、行融资之实的行为受到国家机关,尤其是审计部门的重点关注。融资性贸易的模式繁多、隐蔽性强、形式复杂,为宏观经济运行、企业健康发展等构成了重大风险,对其开展审计极为必要。在审计实践中,通过构建以关联关系、实物流、合同票据、大额呆账坏账等线索的综合机制,可以全面、精准、高效地实现对融资性贸易的识别和纠偏。

注释:

① 中国注册会计师审计准则问题解答第4号——收入确认。

参考文献:

[1] 王亮飞.风险导向内部审计在大型企业融资性贸易业务中的应用[J].中国内部审计,2016(2):11-14.

[2] 徐峥,喻兆.融资性贸易在审计实务中的识别和应对[J].财务与会计,2023(5):74-75.

[3] 孙小波.国有企业在融资性贸易中的风险及防范措施[D].北京:首都经济贸易大学,2016.

[4] 苗泽潇.基于审计视角的融资性贸易业务研究[J].财会学习,2023(26):118-120.

[5] 张嘉龙.浅谈国有企业融资性贸易风险与内部控制[J].时代金融,2021(14):34-36.

[6] 盛江.如何对国有企业融资性贸易进行审计[J].中国内部审计,2017(9):62-64.

【责任编辑:许洁】