清代西藏代本军之演变

2024-12-28侯希刘云娜

摘要:清代西藏代本军的称谓、沿革、作用等,学界对此莫衷一是,始终存有诸多歧义。考释清代西藏代本军的档案材料,旨在正本清源,回到历史现场,梳理其诞生、发展的历史脉络。以西藏代本军为个案,进一步挖掘其在铸牢中华民族共同体意识中的当代价值启示,应成为其未来研究的重点。

关键词:西藏代本军;档案;演变;当代价值

TheEvolutionofXizang’sActingArmyintheQingDynasty:FocusingonArchives

HouXiwen1,LiuYunna2

(1.SchoolofManagement,XizangMinzuUniversity,Xianyang,Shaanxi,712082;2.SchoolofFinanceandEconomics,XizangMinzuUniversity,Xianyang,Shaanxi,712082)

Abstract:Scholarshavedifferentopinionsontheappellation(s),evolutionandfunctionsofXizang’sactingarmyintheQingDynasty,andtherehavealwaysbeenmanyambiguities.ThepurposeofthetextualresearchonarchivalmaterialsofXizang’sactingarmyintheQingDynastyistotracetheorigin,returntothehistoricalscene,andpresentthehistoricalcontextofitscreationanddevelopment.TakingXizang’sactingarmyasacase,itshouldbethefocusoffutureresearchestofurtherexploreitscontemporaryvalueinbuildingthestrongsenseofcommunityfortheChinesenation.

Keywords:Xizang’sActingArmy;Archives;Evolution;ContemporaryValue

引言

清政府为了有效治理西藏,加强西藏地方防务和国防,于1793年[1]建立了西藏代本军。学界已有研究[2],多从军事、历史的角度进行阐释,鲜有档案角度的专门研究成果。本文试从档案视域切入,回到历史现场,以期正本清源,梳理其来龙去脉,挖掘西藏代本军在西藏地方各民族交往交流交融,及其在铸牢中华民族共同体意识中的特殊作用。

1“西藏代本军”名称考释与梳理

探寻清代西藏代本军,首先要对它释名,并揭示其相关意义。“代本”是由代和本构成,其中“代”,藏语意译,指弓箭,“本”指官。“‘代本’字意为‘弓箭长’‘箭官’”[3],满语为骁骑校,汉语意为团长。代本因是藏文音译,故又译为戴琫、戴绷、代奔等。其中“戴琫”如“庆林等务须等候戴琫巴载实信,若伊等能完更好,倘若不能完结,必须调用四川官兵”(中国第一历史档案馆馆藏内阁杂册)[4]。“戴绷”如“噶布伦、戴绷暨第巴等缺应慎选承充一款”[5],又如“应于额设戴绷六名以下,设如绷十二名、甲绷二十四名、定绷一百二十名,递相统辖,分管番兵”[6]。“代奔”如“除将所定章程抄发诸噶隆、代奔等暂为查照办理,仍候谕旨到日,一体钦遵”[7]等。

“代本”虽有不同的翻译,但其涵义在西藏代本军正式建立之前,主要指职官名,主管西藏地方军务,为四品官,后成为西藏军队的编制序列。

学界对“西藏代本军”有不同称谓,诸如“西藏常备军(藏军)”[8]“西藏地方民族代本军”(“中国藏军”)[9]、“西藏地方民族军”[10]“西藏旗兵”[11]等。这些不同的称谓,基本代指相近,亦各有侧重,学界应当在辨析后予以规范。综合考量,笔者称它为“西藏代本军”,缘由有三:一则“西藏”突出其地域特征,表明只有西藏才有“代本军”建制。清代之前各种西藏地方武装没有统一的称谓,本文将颇罗鼐时期至西藏代本军正式建立(1793)前之武装,统称为藏军。二则“代本”一词,是一个藏语汉译词,最初产生于西藏地方。三则“代本军”重在强调其建制唯一性和特殊性。因其产生的时间节点,以及历史的延展性,故对其概念演变梳理如下。

2清代西藏代本军的演变过程

据现存清代中央政府档案记载,清初在治理西藏的过程中,曾多次用兵西藏,其中有以蒙满族为主的“八旗军”,又有以汉回族为主的“绿营兵”。有关西藏地方武装的档案文献,仅限于西藏代本军正式建立于1793年,学界亦基本认同,但该“建制究竟起于何时,史无明载”[12],亦鲜有人探讨。揆诸现存史料,或可从档案文献中窥见其端倪。

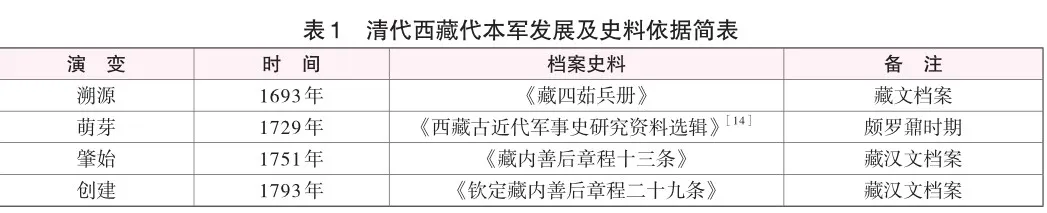

近年在西藏自治区档案馆馆藏的藏文档案中发现的《藏四茹兵册》[13],为探索西藏代本军的源头提供了史料依据。笔者依据相关档案,试将清代西藏代本军脉络梳理如表1。

2.1西藏代本军溯源

(1)代本名称第一次出现

“西藏代本军”,特指西藏地方代本制的军队。据西藏《军事志》载“代本制源自于康熙三十二年(1693)第司桑结嘉措创立的藏军措钦统领制”[15]。“1693年”当依西藏自治区档案馆馆藏藏文档案《藏四茹兵册》而来。

《藏四茹兵册》首次提到“代本”一词,即“每个措钦要设代本和助理代本各1人”[16]。该档案记载,军队以“定措”为其基本编制单位。“定措”一词,是由“定”和“措钦”组合而成,其中“定”是基本单位,大致等同于现代军队中的“排”[17],编制为40人,外加5人后备机动兵。“措”即“措钦”,15定为一措钦,总计675人,相当于后来一个团的人数。17世纪末,共设四大措钦,“每个措钦要设代本和助理代本各1人。代本在这个军阶制度中,地位仅次于将军(或总指挥官)。”[18]代本相当于后来的团长。该档案记载表明,清代西藏代本军最早源于措钦,措钦的编制是600—675人,该编制一直沿用到清末。“措钦”的长官称“代本”“代曹”[19],代本最初是甘丹颇章政权内主管军事事务的职官,后来才成为西藏代本军的序列之一。

(2)代本最初是军政官员

西藏自治区档案馆馆藏的藏历水龙年(1712年)的藏文“第巴为预防青海蒙古侵藏事给当雄营指令”,原文节录如下:

……暂遣代本一名率骑兵前往。等语……再,虽有代本率骑兵前往,以为防范,然当雄营亦须于月内准备就绪。该处骑兵不归代本统辖,当自行妥为备战。饬令茹(如)本除备齐路途干粮外,须再备两月口粮,务于七月十七日由该处开拔,择便道直赴当雄。途中若劫掠百姓,践踏粮田等情,无论何人,皆绳之以法。为使此次布防彻底,特饬知如本严以治军,遵饬行事。[20]

文中出现的“当雄营”,“当雄”指现在拉萨市的当雄县,“营”一词是后来才有的,疑为译者所加,有待考证。乾隆五十八年(1793)西藏代本军正式成立时,称“营”为“如”才准确。正如文中所言“饬令如本”“特饬知如本严以治军”。

此处需要注意,该文中虽然出现“代本”“如本”的名称,但其职责尚未明确。如“虽有代本率骑兵前往,以为防范”,“骑兵不归代本统辖,当自行妥为备战”,代本只是将骑兵带到某地,并不具体负责骑兵备战情况,这点与后来代本作为“代”的长官,具体负责军营事务有所不同。从“饬令如本除备齐路途干粮外,须再备两月口粮”可见,这里“如本”的职责是负责筹备军粮的,并强调不许劫掠百姓,“若劫掠百姓,践踏粮田等情,无论何人,皆绳之以法”,“特饬知如本严以治军,遵饬行事”。

此处的代本、如本只是奉命完成具体军事活动的执行官,二者都是西藏地方政府的军政官员。简而言之,此时档案史料虽有“代本”一词,但实际尚未有西藏代本军。

2.2西藏代本军的萌芽——藏军的创建

清朝初年(1642—1717),清廷主要通过卫拉特蒙古在西藏建立的和硕特汗廷,实现对西藏的施政,地方武装主要是和硕特部控制下的蒙藏武装。遇到战事,蒙古军队和征集自西藏各地的藏族民兵联合行动,协同作战。“这一时期的藏兵是临时征调的,战争结束后,即遣回乡,具有民兵的性质。”[21]康熙五十六年(1717),“卫拉特蒙古的另一支准噶尔人突然侵扰西藏,灭和硕特汗廷,占领了西藏。清廷立即采取军事行动”[22],在西藏地方武装的积极配合下,于康熙五十九年(1720)成功驱逐准噶尔人,至此清廷对西藏实现统一管理。

康熙六十年(1721)清廷建立噶伦制度,即“教权”归达赖喇嘛,“政权”由康济鼐、阿尔布巴、隆布鼐诸噶伦执掌。但是,雍正五年(1727)发生了“阿尔布巴事件”(噶伦阿尔布巴杀害首席噶伦康济鼐),宣告达赖喇嘛和噶伦分掌西藏政教的政治体制失败。之后,清廷在建立驻藏大臣制度、监督西藏政务的同时,采取俗人首领集权制,即令平叛有功的后藏世俗贵族颇罗鼐总理西藏事务。

颇罗鼐执政后,为了增强防御准噶尔及一切外敌入侵的能力,在清朝驻藏军队的协助下,加强藏军建设,于雍正七年(1729)在拉萨北郊兴建扎什营城,“训练万骑,又练步兵万有五千”[23]。自此西藏地方有了一支“乘骑、兵械齐备且训练有素的常备军”[24],即藏军[25]——西藏代本军的前身,其“指挥体制和建制呈非常严密正规的金字塔结构,并带有浓厚的家族集权色彩”[26]。首先,体制上,颇罗鼐是最高军政首领,其二子或亲信噶伦是藏北和阿里军队的带兵将领。之下为代本,具体统领各部队,后藏设有三代本,卫地一代本,代本任命必须报中央批准。任职者有“(岱绷)罗布藏达尔扎(又作罗藏达吉)、章鲁占巴(现汉译名作江洛金、姜乐健)、达颜(又作大衍)”[27]、乌隆奈、巴杂鼐(又作巴札尔鼐,现汉译名作拜采)、江乐坚巴等[28]。其中档案记载达颜任职始于雍正七年[29],此年正是藏军创建之时。其次,建制上,“代本之下依次设有甲本,管兵二百名;如本,管兵一百名;定本,管兵四十五名;局本,管兵十名”[30]。再次,军事训练上,颇罗鼐派代本管领操练藏军兵士。每年正月到三月,“组织大批青壮年进行操演,观其打枪、射箭、跑马跌扑,演毕以哈达、银钱、酒食赏之,以奖其气。至四月,则派驻各隘口,既资防边,且兼牧马”[31],这应该是后来“管理兵马,防范卡隘”[32]的渊源。这种短期训练,以奖励代替供养士兵的方式,为西藏地方战事储备了大批兵员,如果遇有战事,可及时从各地方乡村抽派,“或十名五名不等,出人不出马,出马不出人”[33]。

笔者据此推断颇罗鼐执政时期组建的西藏地方武装当为西藏代本军的雏形。缘何持此论?因为依此记载,清代之后颁布的法规性档案才可以逻辑自洽。如《藏内善后章程十三条》第七条载“查旧例,……后藏地方甚小,原设代本三名,卫地甚大,而仅设代本一人……今应再行添设代本一名,共同管理”,颇罗鼐组建的藏军应该是代本设置的“旧例”之始。于是《藏内善后章程十三条》多个有关代本的“查旧例”,“查”就有了“根”和“源”。1751年之前,后藏设代本3名,前藏设代本1名,共设4名,今(1751年)再添一名,共设有5名代本,此推论才能成立。如此一来,1793年颁布的《钦定藏内善后章程二十九条》第四条载“先前藏地原有代本五名,今增设一名”,共6名代本的建制才会成立,并如此延续,与清代官方档案多次记载设置代本的数量,共同组成了完整的证据链。

18世纪上半叶,是清朝对西藏统治形成和巩固的关键时期,也是清朝治藏方略探索的重要阶段。“西藏代本军”的建制,正是在该时期初显端倪,因而格外重要。

2.3西藏代本军的肇始——《藏内善后章程十三条》

清政府在平息珠尔默特那木扎勒之乱后,于乾隆十六年(1751)三月二十八日颁布《藏内善后章程十三条》。该章程在确立驻藏大臣与达赖喇嘛共同掌管吏治、拥有军政重要事务决定权[34]的同时,明确规定了藏军的职责和义务,即噶伦、代本“均系护卫达赖喇嘛办理兵马之大员”[35],从而为“西藏代本军”的正式建立提供了基本架构。

如该章程“第七条,查旧例,噶伦办理地方事务,代本管理兵马,防范卡隘,今应仍旧,各专责成。后藏地方甚小,而原设代本三名,卫地甚大,而仅设代本一人……今应再行添设代本一名,共同管理……第八条,查噶伦、代本均系护卫达赖喇嘛、办理地方事务,管束兵马之要员,责任甚重,应各予敕书一道……除现有并添设之噶伦、代本,均查取职名,造册送理藩院”[36]。

该法规性档案中,明确至文件发布时(1751),代本的职责是“管理兵马,防范卡隘”,设置情况“后藏地方甚小,而原设代本三名,卫地甚大,而仅设代本一人”,从此以后,档案文献中有关“代本”的记载逐渐增多(称谓音译稍有差别),谨举数例。公元1788年(乾隆五十三年十一月初六日)谕鄂辉等令速进兵克期蒇事并达赖喇嘛捐粮如数给价,“……现据成德奏,噶布伦、代绷(戴琫)等所报多未确切……”[37]再如公元1789年(乾隆五十四年二月十七日)谕鄂辉等事竣之后应订立章程,“以前补放藏地噶伦、戴本、第巴,均由达赖喇嘛专办,驻藏大臣竟不与闻。……嗣后藏内噶伦、戴本、第巴等缺出,驻藏大臣等务必秉公择优请补,断不可徇私,自贻伊戚”[38]。

类似代本制藏军的建立,确保了国家西南边防和西藏地方的稳定,从1751年直到1788年间,西藏地方再无大的战事。当然,这种建制,与传统的西藏地方武装没有本质区别,即藏军仍以各地方势力为单位,组成不脱离生产的骑兵和步兵部队,实际上就是民兵,士兵都是由各家兵差依旧世代承袭的百姓,平时种田、放牧,没有训练。一旦发生战争,便按差征调兵马,临时组建军队,开赴前线应战,战斗力不强,多年以后,战斗力更差。正如福康安等官员向朝廷陈述的状况:“查唐古忒番兵向来原有五千一百六十五名之数,其实兵民不分,系按各寨番民,定以派兵数目,并非额设番兵可比。代本番目等,平时无兵可管,遇事调遣,只在各寨抽派,与乌拉人夫无异,充数应名,多不能使用军器。以猝然调集之番民,责令打仗御贼,无怪其全无纪律怯懦不堪”[39]。

2.4西藏代本军的创建——《钦定藏内善后章程二十九条》

通过前述档案记载所见,西藏代本军的建立并不是一蹴而就的,而是经过近百年的酝酿、实践和探索逐渐成熟的。乾隆五十三年(1788)、乾隆五十六年(1791),两次平定廓尔喀入侵西藏过程中,清廷发现藏军不能有效抵御来犯者,也意识到“西藏的政治机构、军备设置上的种种积弊,非但不足以应急,而且也难于保证西南一隅的长治久安”[40],因此为了全面落实清代中央政府的治藏方略,乾隆五十八年(1793)颁布《钦定藏内善后章程二十九条》[41],正式创建西藏代本军。该章程是西藏代本军建立的法规依据,是西藏代本军建立的权威性法律档案。它甚为翔实地规定了西藏代本军的总数、编制、兵源、薪饷、军器等,其中官兵薪饷为代本有一庄园,如本36两银、甲本24两银、定本14两8钱[42],士兵每名每年青稞二担五斗。依据此章程,西藏代本军“定额三千三百二十名”[43],“汉军一千四百五十人,直属清朝中央驻藏大臣管辖,由驻藏游击都司守备官直接指挥”[44]。编制为六个代本,武器装备有鸟枪、弓箭和刀矛,军需物资统由商上机构(管理库藏及财赋收支的机构)拨发,即实行藏汉军统一管理制度。从此西藏地方有了清朝中央政府统一领导、统一拨款的“一支有组织、有纪律、有给养、有训练的正规军队”[45]——西藏代本军,并形成定制,为后来西藏代本军在保卫边防、维护西藏稳定方面奠定了基础,现摘其要者详介如下[46]。

第四条明确西藏代本军的总编制、驻防、统领、职责。即“前后藏向无正规军队,遇有战事,临时征调,多不能应战,且常扰害百姓。兹奏请大皇帝恩准,额设三千番兵,分驻前后藏各一千名,江孜、定日各驻五百名,就近挑补。每五百番兵委一代本统领。先前藏地原有代本五名,今增设一名。前藏番兵归驻拉萨游击统辖,日喀则、江孜、定日之番兵则归驻日喀则都司统辖,上述挑补之兵丁应造具花名册一式二份,一份存驻藏大臣衙门,一份存噶厦公所。嗣后凡遇有缺额,应查照名册即行挑补。上述番兵,统为达赖喇嘛与班禅额尔德尼之护卫兵”。

第五条是西藏代本军的层级、具体编制、升迁规则。即“以前率领番兵惟有代本一职,今代本之下额设如本十二名,每一如本管辖士兵二百五十名;如本之下额设甲本二十四名,每一甲本管辖士兵一百二十五名;甲本之下额设定本,每一定本管辖士兵二十五名。上述番目武弁由驻藏大臣与达赖喇嘛遴选青壮艺高者充任,并颁发委牌。如有违反军纪者,将严惩各头目。遇代本缺出,即以如本拔补,如本由甲本拔补。以下类推,依次递升,即是世家仲科尔从戎,亦一体由定本、甲本依次递升,不许躐等超越。按照旧例,平民只能升至定本,嗣后应依照其人品技能及战功逐级升擢,不得歧视。”

第六条是西藏代本军各层级的薪饷供给标准、时间、来源。“以往征调兵丁,未有发给饷械之规。各兵丁自备口粮军器,一旦用尽,即行潜逃,无御敌能力。嗣后,不得如此赏罚不明,每名兵丁每年发给青稞二石五斗,共为七千五百石。此项开支仅前后藏之赋税尚不敷支用,现除沙玛尔巴、仲巴呼图克图田产收入外,另加丹津班珠尔之子米久索朗班觉新近所献五处谿卡(庄园)收入,共约三千一百七十石,一并用作补充军饷。倘仍不敷支用,即可将沙玛尔巴洛桑江白家什尽行变卖,以补不足。如此,除支付各谿卡总管及帮工之薪水等外,每年可得青稞七千五百石,用作粮饷,必能使各兵丁心满意足。凡应征入伍者,均由达赖喇嘛赐予减免差役执照以示关怀,令该等知恩图报。凡系代本,已有达赖喇嘛赐予谿卡,自不必再给粮晌(饷)。各如本每年应发饷银三十六两,甲本二十四两,定本十四两八钱,合计二千六百余两,于春秋二季由商上送交驻藏大臣转发。至粮饷亦于春秋二季交由代本及甲本分发给兵丁,不得短少。”

第七条和第二十六条则是西藏代本军军器配置及来源,即“兵丁所需军器,额定十分之五为鸟枪、十分之三为弓箭、十分之二为刀矛。前后藏各寺凡有军器者,应尽行折价收买。前没收沙玛尔巴牧场可征收酥油,值银五百五十两,可制办武器、弓箭、火药用。商上每年派员赴贡布、边坝等地铸造。各兵丁须勤以习武”。“每年官兵操演所需之火药,由噶伦妥派人员,持驻藏大臣衙门印票前往贡布监制,并解运拉萨,再行分发各番营。后藏番营未配备火炮,现以新造十三门火炮中调拨二门,以供操演。其余统归达赖喇嘛”。

由是观之,我们认为此乃西藏代本军的正式建立,不仅因为依据权威档案文件的公布和记载,而是“以往征调兵丁,未有发给饷械之规”,从此“每名兵丁每年发给青稞二石五斗”,即西藏代本军的薪饷是由清政府统一配发,并成定制。实行薪饷制,一是有利于稳固军心,使官兵安心服役,提高平时训练的效率和战斗力。二是可以相应提高军人的社会地位,有利于破除重文轻武的陈旧观念。三是客观上促进了西藏各民族的交往交流交融。

道光二十六年(1846),清军机处及驻藏大臣琦善将西藏军队“藏汉军统一管理制”改为“藏汉军分理制”,史称“藏汉分理”,即西藏代本军移交西藏噶厦政府管理,原中央直属的西藏代本军军费拨款改由噶厦政府供银。西藏代本军的管理和训练都是按照清军规范进行,教练官大都由清军中的军官担任。由此可见,清代中央政府对西藏代本军的正规化,在其肇始阶段作用非常。

3清代西藏代本军的历史作用

西藏代本军建立后,将“编制的额数定为三千人,编成四支队伍,其中驻拉萨马喀(藏语译音,意即兵营)一千人,驻日喀则马喀一千人,驻江孜马喀五百人,驻定日马喀五百人,这四支队伍设代本(藏语译音,意即相当于小团的团长)六人,每个代本统领五百人”[47]。代本须呈报清中央政府委任,发给任职执照。西藏代本军仿照清军的操典制度,接受清军的领导,极大地增强了驻藏大臣统辖的军队力量。其配合清朝驻军加强西藏的对外防御,与中央驻藏绿营兵、八旗兵同为清代中央政府捍卫西藏主权的重要军事力量。

从档案记载可见,自《藏四茹兵册》所记到清朝灭亡的两百余年里,西藏代本军一直发挥着积极的作用。尤其在正式建立后,西藏代本军作为清政府驻藏绿营兵的辅助部队,在抗击外国侵略者、保卫西南边疆,协助清廷平息内乱,以及保卫西藏地方的传统文化和人民生命财产等方面作出了积极的贡献。

3.1颇罗鼐时期藏军的历史作用

首先,藏军积极配合清军,驱除准噶尔军。在扎什营正规训练之前,西藏地方武装力量在驱逐准噶尔军的战斗中就发挥了积极的作用。如1718年,清朝出兵西藏,颇罗鼐和阿里首领康济鼐,共同率领当地武装力量从阿里、日喀则向拉萨进军,配合清军,夹击准噶尔人,终于“在1720年彻底驱除了入藏的准噶尔军”[48]。

其次,藏军负责防御准噶尔,守护西藏地方安宁。颇罗鼐藏军“于通准夷各路,严设卡伦,准噶尔自是不敢窥藏”[49],维护了西藏边境之安宁。如清廷敕谕:“夏初冰雪全消,青草萌发时,派驻藏大臣一员,绿旗官兵一千五百名;颇罗鼐次子台吉珠尔默特那木扎勒带拉萨兵一千名,前往达木腾格里海地方(今纳木错一带)驻防;派颇罗鼐长子辅国公珠尔默特策布敦夏初带蒙古番民二千名,赴门里、噶尔、波鲁多克三处驻防,每年派颇罗鼐弟诺彦和硕气赴哈拉乌苏训练该地兵马二千余名,即统领驻防;约至九月,雪封山径撤回休整,次年仍往”[50]。可见,藏军占总驻防人数近百分之八十。

再次,藏军促进了藩属国与清朝的往来。金猪年(雍正九年,1731年),布鲁克巴(今不丹王国)内部诺彦林亲和噶毕两族发生冲突,相互仇杀。噶毕力弱,投奔西藏求助于颇罗鼐,颇罗鼐发兵败诺彦林亲,并借机派人和五世班禅的代表前往布鲁克巴进行调解劝和,缓和了彼此之间的矛盾,布鲁克巴双方愿意恢复归顺于大清帝国的藩属关系。事后他们经常遣使通过西藏前往北京进贡方物,清帝也每以回赐赏。[51]

最后,提高驿站安全和传递速度。驿站是中央王朝向西藏地方派官设置、传递公禀文书、军队换防、商贾人民往来食宿憩息的重要机构,也是地方政府向各边塞要卡下达军情政令、沟通信息的必由之所。藏军派出驿卒驿骑,接管并新置了西藏境内西起阿里、东至多康的所有驿站,减轻了驿路交通沿线百姓支应驿站乌拉差役的沉重负担,提高公文传递效率,使原先传递月余的公函文牍,缩短为9—10天即可送达。

3.2十三条之后的历史作用

乾隆十六年(1751),清政府在平息珠尔默特那木扎勒之乱后颁布的《藏内善后章程十三条》规定驻藏大臣与达赖喇嘛共同管辖驻藏清军和藏军,尤其明确了代本的职责和义务是“管理兵马,防范卡隘”。因此1751—1788年,西藏地方再无大的战事,藏军人数减少至“五千一百六十五名”,但是这些人是守护西藏地方的主要武装力量。这一时期名义上西藏以各地方势力为单位,组成不脱离生产的骑兵和步兵部队,实际上就是民兵,平时都是种田、放牧的百姓,没有任何训练。只由于各家兵差仍然依旧例世代承袭,一旦发生战争,就可按差征调兵马,临时组建军队,未经必要的训练,仓促开赴前线应战。

这一时期藏兵的主要历史作用如下。

一是西藏代本军在这一时期负责守护后藏至前藏的所设塘汛,以保证京都与西藏地方交通信息的及时畅达。“请分安塘汛十二处,以唐古忒番兵安设,每塘挑选附近番兵四五名,并交噶布伦等办给口粮,均令驻防后藏都司随时稽查管束。”[52]

二是负责加强后藏地势扼要地方的防范。如“拉子地方,请添设唐古忒番兵二百名,并添第巴二名管领,按一年一次更换。胁噶尔虽有附近番民防守,请于拉子防兵内拨出三十名安置胁噶尔地方。其萨喀一处,距拉子不远,亦即于防兵内拨出三十名轮赴该处,以资巡哨。”[53]

三是守护边塞。“宗喀、聂拉木、济咙等处,远在极边,寨落无多,虽无需添兵防守,其紧要处所须令修砌卡隘坚碉,以资瞭望而严防守。”[54]

四是为保证驻地藏兵的良性换防,清廷加强藏军的操练和供给口粮。“西藏官兵皆以耕牧为生,若不定期操演,竟致武备不修……前藏派唐古忒兵丁八百名,后藏派唐古忒兵丁四百名,于每岁九月望后操至十月底止,随同绿营驻防一体练习。至操演枪箭之法,于绿营内挑取技艺纯熟之千把弁兵数十名充为教习,令其分领番兵,逐日练习。惟唐古忒之兵向无钱粮,今定于派出操演日起至散操日止,令噶布伦等酌定按日给予口粮”[55]。这些整顿措施,有效提升了藏兵防务能力。

五是配合清军取得了廓尔喀战事的胜利。乾隆五十六年(1791),廓尔喀再次大规模入侵西藏。福康安将军率兵入藏征剿廓尔喀,“在西藏军民的配合下,当年福康安收复了全部失地,并深入廓尔喀境内,廓尔喀王臣彻底屈服,战事取得全面胜利。”[56]

3.3西藏代本军正式建立后的历史作用

西藏代本军自乾隆五十八年(1793)建立到清朝灭亡的百余年里,“一直作为清政府驻藏绿营兵的辅助部队而存在”[57]。因其受驻藏大臣、西藏噶厦政府共同管理,在维护国家统一,稳固西南边疆,维持西藏地方秩序等方面发挥了重要的作用。西藏代本军共计参加了五次重要的对外战争,尤其“在抵抗英帝国主义侵略西藏的战争中立下了汗马功劳”[58]。

(1)参加中英鸦片战争的宁波镇海之战[59]

中英鸦片战争(1840—1842年)开始后不久,清军无法阻挡英军一路北上,逼近南京城的势头,危急时刻,清政府迅速从全国各地调集兵马,仓促应战。道光二十年(1840)底,清政府的紧急征调命令传到了曾驻康藏的西藏代本军第六代本团长的索衍(汶川县三江乡)土司手中。他当即决定,派瓦寺土司守备哈克里,会同大金土司阿木穰等人,招募周边邻区藏族青壮年,将第六代本团扩编为四个团共计2000人,开赴东南沿海,协助清军作战。

因有清廷的虎玺令牌,索衍决定以虎皮帽作为西藏代本军服饰,以示正式,因而这支代本军亦称“虎头军”。将士们英勇善战,总是要求打头阵,在攻打宁波、镇海,以及大宝山战役中,英勇杀敌,壮烈殉国。慈溪县城得以保全,成功阻滞了英军北上。当地百姓为了纪念这些为国捐躯的西藏代本军官兵,便募捐建了一个“高节祠”,将他们的遗骸埋在此处以便祭奠。而这些为国捐躯者的辫子,则被剪下送回了故乡汶川县的三江乡,并修建了一座“辫子坟”,以缅怀这些西藏代本军的将士。

(2)抗击森巴侵藏

道光二十一年(1841)至二十二年(1842),锡克、森巴[60]军入侵西藏,驻藏大臣先派遣代本比喜·旺曲结布率领西藏代本军1300人,随后又调派前后藏代本军500人开赴阿里,抗击锡克、森巴侵略军。此役,西藏代本军击毙敌军主将倭色尔,杀死敌军200余人,俘虏800余人,收复全部失地。

驻藏大臣孟保就此事的善后处理是“从前后藏拣派一名代本,二名如本,二名甲本和四名定本,前往该处驻守,定期向金夫传授军事技术,以护卫地方,保护财产,倘遇外敌入侵,令其出征御敌”[61]。可见西藏代本军在维护西藏地方安全、抵御外敌中的重要作用。

(3)抗击廓尔喀第三次入侵西藏

咸丰五年(1855)至六年(1856),廓尔喀人发动了第三次对西藏的入侵战争,驻藏大臣又调派西藏代本军驰赴后藏征剿。因卫藏兵力单薄,将藏属江卡、桑昂曲宗、工布、山南等地预备士兵待调遣;将定日、后藏两处额设藏兵1500名之内酌调数百,并先行派往各处防守;又札饬察木多、乍丫、类乌齐、达木等地预备士兵听候调遣,赴边作战。西藏代本军在噶伦率领下,一度攻克收复了被敌军侵占的聂拉木要隘,切断了敌军退路。最后由于清政府急于息事宁人,派驻藏大臣出来调解,双方议和,战争结束。

由于道光二十六年(1846)驻藏大臣琦善奏准改绿营和藏营分治后,驻藏清军不兼管对西藏代本军的操演训练,致使其战技生疏,此次遇廓尔喀入侵西藏,西藏代本军士兵是一时招募,而且作战时步伐不娴熟,临阵指挥也不灵活,若不及时训练,将废弛不堪。于是咸丰七年(1857),驻藏大臣赫特贺、满庆等上奏“整治番兵营制”酌拟章程六条。同年五月,由军机大臣会同兵部、理藩院议,批准这个章程六条。主要内容是“藏营番兵为数无多,请于番民挑选余丁二千一百六十五名充额;额设番兵应遵乾隆年间旧章,仍使汉番互相稽查。……请于驻藏大臣巡阅之外,酌委将备巡查;将备慎重操防,噶布伦等应约束番众,无事不得与廓番往来,免致别生事端。”[62]

(4)参加第一次抗英战事(隆吐山战役)

光绪十三年(1887)至十四年(1888),英国侵略军悍然侵藏。当时驻守隆吐山的西藏代本军在数量上处于劣势,武器装备亦相当落后。但西藏代本军在当地人民积极支持下,为了民族利益,不畏强敌,誓死抵抗。他们利用有利地形,多次击退武器精良的英国侵略者,给敌人以沉重打击。敌人援军到后,防御工事被英军炮火摧毁,西藏代本军又坚守临时阵地,在一夜间筑起长达四、五里的墙垣,继续抵抗。西藏代本军官兵的英勇抵抗,迫使英国侵略者不能按计划向前推进。

(5)参加第二次抗英战事(江孜保卫战)

光绪二十九年(1903)至三十年(1904),英军第二次侵藏。西藏代本军和西藏人民奋起抵抗,这就是著名的江孜保卫战。

1904年4月,英军侵占了江孜。5月4日,西藏代本军在人民大力支持下,用土枪、大刀等武器与装备精良的英军展开激战,收复了江孜宗政府和宗山、白居寺、曲龙寺等重要据点,并修筑工事据守。英军头目荣赫鹏率残兵三四十人狼狈逃窜,遭到袭击,几乎被杀死。英国侵略军尽管多次使用先进的武器进攻,均未得逞。7月初,英军大批援军及武器装备到达后,对江孜宗山进行了两个月的围攻,身陷重围的西藏代本军仍坚守江孜城堡,展开了悲壮的江孜保卫战。终因力量悬殊,弹尽援绝,除少数人从后山悬崖突围外,其他都在战斗中壮烈牺牲,江孜失陷。在西藏代本军和人民的顽强抵抗下,英国侵略军每前进一步,都要付出惨重的代价。

在以上五次战事中,西藏代本军与来犯敌人进行了不屈不挠的斗争,为巩固西南边防、安定西藏地方发挥了积极的作用。此外还有不少寺院僧人也踊跃加入抗英作战,不少僧俗将士壮烈牺牲。西藏代本军官兵们大无畏的英雄气概和炽热的爱国热忱“已经作为中国各族人民反帝爱国斗争的一部分而载入了光辉史册”[63]。

4结语

档案为西藏代本军在清代的诞生、发展和历史作用,提供了原始凭证。有关档案明证了它在清代晚期对于巩固西南边疆防务、安定西藏地方社会起到了积极的作用。而流传至今的西藏地方档案不仅为清代西藏代本军孕育、形成、发展及其历史作用,提供了原始证据,还还原了有清一代西藏地方多民族交往交流交融的历史真相。如何立足档案史料,以西藏代本军为个案,进一步挖掘其在铸牢中华民族共同体意识方面的当代价值启示,应当成为其未来研究的出发点、重点,以及创新点。

*本文系国家社会科学基金项目“清代西藏地方档案及其管理研究”(项目编号:20BTQ100)、国家社会科学基金重大项目“西藏及四省涉藏地区民主改革档案资料整理与民主改革史研究”(项目编号:21ZD216)阶段性研究成果。

作者贡献说明

侯希文:提出选题、论文撰写与修改;刘云娜:收集与处理资料、设计论文框架、文稿校对。

注释与参考文献

[1]也有1792年之说。本文选1793年,因这是《钦定藏内善后章程二十九条》颁布施行之年。参见邓锐玲,冯智.西藏通史·清代卷(上)[M].北京:中国藏学出版社,2015:341.

[2]李子君,王文.建国以来国内藏军研究综述[J].四川民族学院学报,2017(4):18-22.

[3][15]西藏自治区地方志编纂委员会.西藏自治区志·军事志[M].北京:中国藏学出版社,2007:119,127.

[4][5][7][20][36][37][38][39][41][52][53][54][55][61]中国藏学研究中心,中国第一历史档案馆,西藏自治区档案馆,等.元以来西藏地方与中央政府关系档案史料汇编[M].北京:中国藏学出版社,1994:819,819,545,312,551-555,634-636,637-638,783-784,825-836,642,642-643,642-643,643,918-920.

[6][27][42]孔繁秀.清实录藏族史料类编[M].广州:中山大学出版社,2019:1898-1899,218,3514.

[8][21][56]喜饶尼玛,王维强.西藏通史·清代卷(下)[M].北京:中国藏学出版社,2015:764,759,766.

[9][59]廖立.中国藏军[M].北京:中国文史出版社,2009:自叙3,55-59.

[10]中央军事档案馆馆藏,成都军区司令部,卷宗ch2号全宗,1959年《藏军基本情况介绍》.

[11]群培,孙林,张月芬.清代早期藏文珍稀文献《藏四茹兵册》历史与学术价值探析[J].西藏研究,2015(1):90-100.

[12]王献军.藏军史初探[J].西北民族学院学报(哲学社会科学版),1991(4):40-49.

[13][16][18]群培.试述西藏自治区档案馆馆藏珍稀文献《藏四茹兵册》之特点及研究价值[J].西藏研究,2014(1):78-85.

[14][30][31][33]次旦扎西,杨永红.西藏古近代军事史研究资料选辑[M].拉萨:西藏人民出版社,2010:348.

[17]侯希文,石敏.清初西藏地方军事档案研究——以《藏四茹兵册》为考察中心[J].档案管理,2024(1):79-84.

[19]王贵.藏军番号的汉译名应改为“团”[J].中国藏学,1995(1):142.

[22]乌云毕力格.乾隆皇帝与颇罗鼐家族——以西藏档案馆蒙古文档案为中心[J].中国藏学,2020(1):81-86.

[23][49][清]黄沛翘.西藏图考[M].拉萨:西藏人民出版社,1982:75.

[24][50][51]国庆.颇罗鼐年谱[J].中国藏学,1992(2):51-63.

[25]张云.颇罗鼐生平与业绩述论[D].咸阳:西藏民族大学,2013.

[26]陈志刚.清代前期颇罗鼐总理藏政研究[J].东北师大学报(社会科学版),2006(3):69-75.

[28][40]邓锐玲,冯智.西藏通史·清代卷(上)[M].北京:中国藏学出版社,2015:185-186,333.

[29]中国第一历史档案馆.雍正朝满文朱批奏折全译[M].合肥:黄山书社,1988:1806-1807.

[32][35][清]张其勤原稿,吴丰培增辑.清代藏事辑要[M].拉萨:西藏人民出版社,1983:18,181.

[34]黄玉生,车明怀,祝启源,等.西藏地方与中央政府关系史[M].拉萨:西藏人民出版社,1995:144-145.

[43]中国第二历史档案馆,中国藏学研究中心.黄慕松吴忠信赵守钰戴传贤奉使办理藏事报告书[M].北京:中国藏学出版社,1993:73.

[44]陈炳.藏军史略[C].转自西藏自治区政协文史资料编辑部.西藏文史资料选辑:合订本(第一册).北京:民族出版社,2007:363-370.

[45]申新泰.《藏军司令部新订军规三十五条》内容简析[J].西藏民族学院学报(哲学社会科学版),1988(6):88-94.该段有关新订军规的条款均转自该文。

[46]该处涉及《钦定藏内善后章程二十九条》具体条款的引文,均来自中国藏学研究中心,中国第一历史档案馆,西藏自治区档案馆,等.元以来西藏地方与中央政府关系档案史料汇编[M].北京:中国藏学出版社,1994:825-836.

[47]江维祝.福康安整顿藏军思想初探[J].西藏研究,1996(3):64-67.

[48]曾国庆.论颇罗鼐文韬武略[J].西藏研究,2004(1):98-101.

[57]曹振威.一支特殊的民族军队:藏军[J].军事历史研究,1986(00):135-150.

[58]冯智.清代治藏军事制度的历史评价[J].西藏大学学报,2007(4):41-49.

[60]森巴,又称森巴道格拉、克什米尔道格拉,是清代西藏地方对居住于今印度西北部克什米尔地区诸部族的称谓。

[62]《清文宗实录》卷二二六,咸丰七年五月甲戌。

[63]秦永章.试论十三世达赖喇嘛对藏军的近代化改革[J].民族研究,2007(5):76-84.

(责任编辑:陈骞)