新时代乡村隐性腐败的类型学考察及其防治策略

2024-12-11陈洪连蒋天昊

摘 要:新时代推进全面从严治党向纵深发展,必须高度重视乡村隐性腐败的防治。从类型学角度考察,乡村隐性腐败主要有“改头换面型”“情感渗透型”“为官不为型”“集体合谋型”等类型,诱因主要来自于主体、心理、权力、环境、科技五个方面。在明晰乡村隐性腐败的发生机理后,应系统推进乡村隐性腐败治理,建立起全周期的长效防范机制:凸显村民主体地位,构建群防群治乡村隐性腐败的机制;密织制度规则天网,堵塞乡村隐性腐败的漏洞;厚植勤廉文化沃土,营造崇廉拒腐的良好风尚;推动大数据赋能,加强腐败风险隐患动态监测,多措并举形成治理乡村隐性腐败的强大合力。

关键词:乡村隐性腐败;类型学;发生机理;新型腐败

中图分类号:D267.2 文献标识码:A 文章编号:1674-9170(2024)06-0048-16

一、问题提出与文献综述

党的二十大报告明确提出:“坚决惩治群众身边的‘蝇贪’”“坚持受贿行贿一起查,惩治新型腐败和隐性腐败”①。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确提出“丰富防治新型腐败和隐性腐败的有效办法”②,为新时期廉政建设和反腐败斗争提出新的任务和要求。据中央纪委国家监委公布的数据显示,2023年,全国纪检监察机关共处分66万人,其中党纪处分49.8万人、政务处分16.2万人;处分省部级干部49人,厅局级干部3144人,县处级干部2.4万人,乡科级干部8.2万人,一般干部8.5万人,农村、企业等其他人员41.7万人。①“蝇贪成群”“小官巨贪”导致乡村权力运行的“最后一公里”被扭曲,人民群众反映强烈、深恶痛绝,直接影响党群干群关系,损害党和政府的公信力。防治乡村隐性腐败将成为新时代推进党的自我革命和全面从严治党的新趋势。

何谓隐性腐败?徐家良认为隐性腐败是公职人员“借助公共权力和职务、利用隐蔽的非法方式获取各种物质利益和非物质利益的犯罪行为”②。魏芳、王磊从公权私用的视角出发,将其定义为“国家公职人员特别是领导干部以谋取个人利益为目的,利用职权滥作为或者不作为的行为”③。王旭在梳理近年来不同领域查处的腐败案件特点的基础上,认为隐性腐败归根结底就是权力的越轨、滥用和谋私。④不难看出,隐性腐败是与显性腐败相对应的概念,特指公职人员及相关利益人或组织利用公共权力,采用隐蔽性强、难以查办的手段谋取私利,进而损害公共利益的行为。隐性腐败的手法具有较强的隐蔽性、伪装性、欺骗性、迷惑性,其常见种类主要有期权交易、干股分红、假赌谋利、低买高卖、感情投资、礼尚往来、以智捞钱等。与传统腐败相比,无论隐性腐败如何隐形变异、翻新升级,其本质仍然是权力的滥用、越轨和谋私。

近年来,学界还对隐性腐败的基本特征、表现形式、发生机理、治理策略等进行了较为深入的探讨,提出诸多真知灼见,取得一系列理论成果。

一是关于隐性腐败基本特征的研究。彭新林认为,不同于传统腐败和显性腐败,新型腐败和隐性腐败具有腐败主体隐身化、行权方式间接化、腐败手法市场化、利益实现曲线化、贿赂标的动态化、主观意图模糊化、风腐交织一体化、危害潜伏长期化等特点,使其被发现和查处的难度更大、危害更深远。⑤苏江涛等认为,隐性腐败中“隐”的特点渗透到了腐败的主体、客体、手段、目的等各个方面,对公共权力的危害从显性嬗变为隐性,从而隐匿地蚕食公共利益。⑥印波等基于腐败文化因素的角度,认为隐性腐败本质上是人情文化的变造,即利用人情文化实现对公权力的异化,并借人情文化作为“保护色”。⑦

二是关于隐性腐败表现形式的研究。胡鞍钢运用经济学的视角,将隐性腐败划分为寻租性腐败、地下经济腐败、税收流失性腐败和公共投资与公共支出性腐败四种。⑧寇政文等把隐性腐败划分为打“时间战”的隐性腐败、打“空间战”的隐性腐败和打“要素战”的隐性腐败⑨。邱忠霞、张英魁从文化传统、社会认同、利益团体、政府管理四个维度,认为隐性腐败隐于不良的人际交往之中、“亚腐败”的社会心理氛围之中、追求小集体的共同利益之中、政绩的绩效考核过程之中。⑩

三是关于隐性腐败发生机理的研究。毛昭辉、朱星宇阐释了“替代”“转换”“混搭”三种隐性腐败的嬗变方式。①王兴红基于“情境设租”的分析视角,阐释隐性腐败的新形式,即根据办事环境和个体变换而寻求设租情境的寻租方式,具体表现为隐性腐败者合法利用职权,利用情境的适时性和相对性,迫使当事人付出额外成本,从而从中获利,达成腐败目的。②李辉认为新型隐性腐败的产生在于同反腐败措施的相互博弈、社会环境的变化滋生新的腐败土壤、新技术的产生和发明带来新的腐败手法。③林建华、姜彦竹认为,隐性腐败是腐败分子逐渐意识到传统的腐败形式(现权、现钱交易等)易东窗事发,于是煞费苦心、挖空心思“发明”和“创造”以权谋私、中饱私囊、徇私舞弊的策略与手段,使公共权力的变异具有隐蔽性。④

四是关于隐性腐败治理策略的研究。学者们提出通过强化权力监督、完善公民参与反腐败机制、数字技术赋能腐败治理、加强廉洁文化建设等方法,以实现纠治乡村隐性腐败的目标。张飞、宋芹提出以制度建设为抓手,通过行政审批制度透明化、监督约束制度协同化、福利保障制度清晰化等一系列制度手段来防治隐性腐败。⑤公婷则认为仅依赖于高压政策与严格查办等自上而下地治理腐败未必完全奏效,控制腐败还应加强民众的参与,构建预防腐败的社会生态。⑥杜治洲、赵雅星针对隐性腐败难以识别和预防的特性,提出借助大数据的精准留痕和关联分析的优势,实现对隐性腐败的预防、发现、调查以及惩处。⑦刘奕提出从源头上遏制隐性腐败,必须以廉洁文化净化公职人员的“朋友圈”,增强公职人员的自律意识,形成廉洁奉公的文化氛围和爱岗敬业的工作氛围。⑧

综上所述,学者们主要从隐性腐败的内涵、缘由、表现、治理等方面进行初步探讨,提出一系列创新性观点,丰富和拓展了隐性腐败的研究视角,为后续研究奠定了坚实基础。但有关乡村隐性腐败的类型划分与产生根源的研究还相对薄弱,尤其是关于乡村隐性腐败的治理策略还需要做出前瞻性思考和系统性谋划。基于“目标导向—主观动机—行动策略”的视角,深入剖析乡村隐性腐败的典型表现与发生机理,全面分析乡村腐败隐性变异、翻新升级的特点,提出治理乡村隐性腐败的理想路径,这有益于深化基层隐性腐败治理的研究,是在乡村这一权力运行的末端持续反腐,提高乡村“一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的能力和水平”⑨的关键。

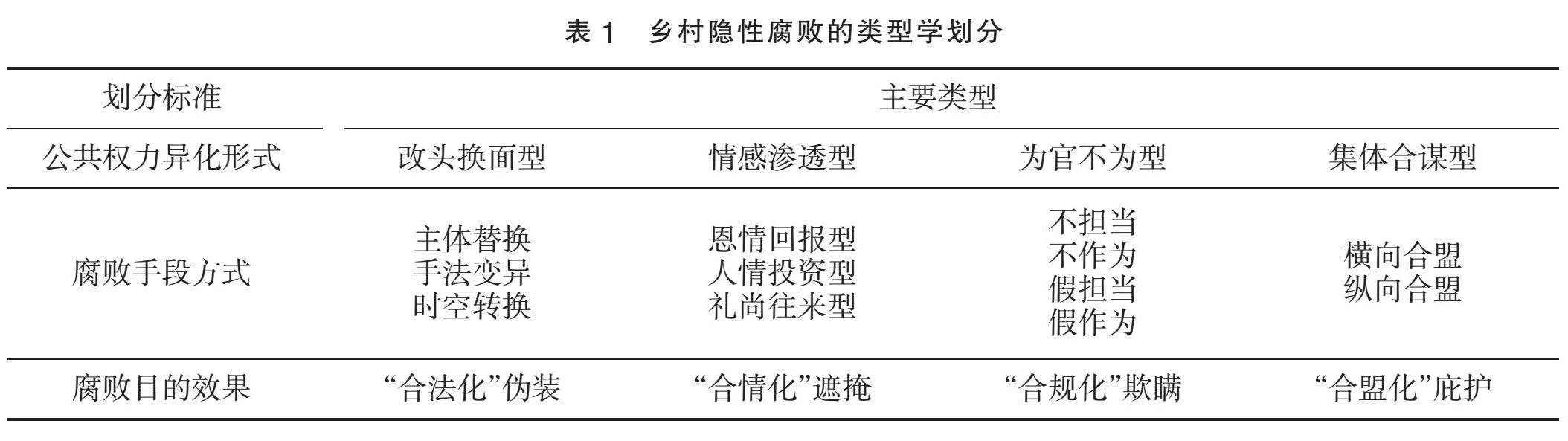

二、乡村隐性腐败的类型学考察

从政治学的角度来理解,腐败就是公共权力的非公共运用。⑩“不同社会的腐败活动和腐败现象,有着不同的类型和形式”{11},运用类型学方法考察乡村隐性腐败,显得尤为必要。类型学(typology)研究最初出现在生物学等自然科学中,指通常称做类型(types)的类集体系(system of groupings),可在诸多现象之间建立某种有限的联系,以便于说明问题和调查研究。①相对于权钱交易、行贿受贿、贪污受贿等传统的显性腐败,隐性腐败一般采用更加隐蔽、更富技术含量、更难查处办理的腐败形式,大多是在传统腐败形态上翻新变异。隐性腐败具有“隐蔽性”“温和性”等特征,手法变化莫测,种类名目繁多,识别和治理的难度不断加大。为深入研究乡村隐性腐败的表现形式和发生机理,本文以中央纪委国家监委网站及各地方纪委监委网站、《中国纪检监察报》等权威媒体为案例资源库,从中筛选出多个典型的乡村隐性腐败案例进行综合分析。聚焦公权力主体的权力非规范和非公共运用,以公共权力异化形式为类型学划分标准,可将当前乡村隐性腐败的主要类型划分为“改头换面型”“情感渗透型”“为官不为型”“集体合谋型”四种类型。

(一)“改头换面型”:乡村隐性腐败“合法化”的伪装

“反腐败的工作越是深入、规章制度越是健全,腐败活动就必得采用越来越隐蔽和巧妙的手法和技巧。”②相较于传统的“显性”腐败,隐性腐败重点在“隐”,将以往赤裸裸的利益交换、权力寻租方式变得雾里看花、真假难辨,抑或是将其藏匿于复杂的人际关系背后。由于风险指数大、危险系数高等原因,以往简单直接粗暴的权钱交易方式逐渐被抛弃,而代之以悄然无声、遁迹无形的隐性腐败方式。贪腐者通过非直接性、非即时性、非单一性等诸多隐蔽的方式来规避腐败风险,试图将腐败行为“合法化”。其惯用手段主要有腐败主体替换分离、腐败方式隐形变异、腐败收益时空转换三种方式。

一是腐败主体替换分离。即利用特定关系人转移腐败交易主体,通过多层次的间接利益交换,用腾挪转移的方式掩盖权钱交易的本质,遮蔽乡村干部的非法贪腐行为。乡村干部利用特定亲缘关系,将亲属带入到腐败活动中,成为腐败交易的“收银员”。诸如庄河市步云山村下坎屯村民组长林某某以其妻子名义,将本屯未确权的集体土地违规申报耕地地力保护补贴,套取补贴款共计3690.84元。③不仅如此,有的乡村干部还利用非公职人员的特定关系,增强行贿人与受贿人之间的保密性。如忻州市繁峙县岩头乡水峪村党支部原书记张某某,安排他人通过开具虚假凭证报账的方式,套取项目资金50万元,将其中的10万余元据为己有,并以他人名义为自己申报抗震房改建,冒领抗震改建款。④总之,乡村干部利用其亲友家属或者特定利益关系人为腐败活动加以掩护,经由其选定的腐败代理人淡化或隐匿自身的腐败主体地位,延长其贪腐链条,间接迂回地收受贿赂,为自己构筑起一道贪腐“防火墙”,而在“东窗事发”之后,乡村隐性腐败主体则往往佯装不知,“金蝉脱壳”,利用腐败手段的隐蔽性和欺骗性进行自保。

二是腐败方式隐形变异。随着反腐败力度加大,腐败主体摒弃了以往的传统腐败方式,不再直接收取现金、名贵礼品等,转而用股票、期权等市场经济手段以及“电子红包”等科技手段替代,腐败手法更加隐蔽狡诈。例如,浙江省杭州市钱塘区义蓬街道春园村原报账员朱某某将34万元村民农医保款转进个人余额宝赚利息,待农医保款上缴时,已赚得1000多元的“外快”。①东丽区金钟街道原南孙庄村党总支书记、村委会主任孙某某指使他人在村集体账户外设立“小金库”,先后存入集体资金4800余万元,既不留痕迹,也可以躲避监管。②由此可见,传统的资产型腐败正在向隐性的权益型腐败转变,以往直接的权钱交易“巧妙”演变为“有形或无形”的利益交换。这种腐败方式不仅更加隐蔽,而且能够取得持续性收益,即使为人发觉,也可以抛出“我入股,所以我获益”这一“合情合理”的解释。

三是腐败收益时空转换。“延迟满足”原初应用于心理学领域,后引入反腐败语境中,其原意是指“一种个体甘愿为更有价值的长远结果而放弃即时满足的抉择取向”③,并视为个体心理成熟且自我控制能力强的标志。在反腐败语境下,“延迟满足”指的是领导干部在腐败行为的实施过程中,利用任职时间或岗位调动进行身份变换,权力方和需求方基于彼此的了解和信任达成长远的共识,最大程度地转移腐败风险。其主要手法有逃逸离职、退休取利等手段,较为典型的案例是广东省佛山市南海区里水镇原党委书记朱辉球为不法商人“私人定制”土地出让金,牟取1500万元的高额感谢费,致使镇财政损失1.4亿元,直至案发时已经辞职两年,其受贿所得的1500万元仍未兑现。④这类隐性腐败多利用腐败的“时间差”“空间差”,将腐败获益的时间和空间做了转移,改变以往“一手交钱一手交货”的即时性腐败,转而通过现有职权谋求离职或转岗后“投桃报李”式的利益反哺或承诺兑现,该方式从性质上讲则是典型的“将来时”腐败。该隐性腐败类型将退休、离职视作腐败的“挡箭牌”,将期货交易的市场行为运用到政治领域,其腐败的收益未必减少,但风险系数明显降低,具有时限宽、隐蔽深且查处难的特点。

(二)“情感渗透型”:乡村隐性腐败“合情化”的遮掩

长期以来,人情深植于中国乡村社会,不仅是维系乡村人际关系的纽带,也是乡村社会互动的基础。中国社会的基本特点是“关系本位”⑤,其公与私的领域含义相当淡薄,界限也十分模糊。在相对保守的乡村社会更是如此,乡村干部常在公私关系转换时陷入两难境地,“当他牺牲国家为小团体谋利益争权利时,他也是为公,为了小团体的公。在差序格局里,公和私是相对而言的,站在任何一圈里,向内看也可以是公的”⑥。这样一来,许多乡村干部基于私人领域的利益,来运作公共领域的权力,然而“亲情、人情对公权领域的渗透必然导致公权力的扭曲”⑦。

腐败分子往往为乡村腐败行为披上“合情”“合礼”的外衣,通过“拟亲化”“仪式化”“物的礼化”①等腐败行为“化大公为小公”②,将公共领域的权力关系转化为私人领域的社会关系,将公共道德中的“为民为公”转换为私人道德中的“人情往来”,将权力寻租的不法利益装在“礼尚往来”的“包装盒”之内,以此来掩盖赤裸裸的权钱交易行为。腐败分子将血缘、地缘等情感关系与权力运作的利益关系融为一体,不顾公共利益而追逐自我利益,借正常人际交往和尊亲重礼之名行徇私贪腐之实。学者翟学伟将中国人情分为“恩情回报型”“人情投资型”“礼尚往来型”三种。③基于此三类人情划分,可以大致将乡村情感渗透型隐性腐败进一步归纳为如下类型:

一是乡村“恩情回报型”隐性腐败。密切的人情关系网络以及“一人得道、鸡犬升天”的腐败亚文化赋予了乡村干部“回报”的义务,导致乡村干部将公共权力异化为谋取私人利益的工具,形成了“恩情回报型”隐性腐败。例如,湖北省潜江市种畜场党总支委员刘某某利用职务之便,违规为其舅父办理低保,骗取低保金共计11189元,被查处后忏悔道“本想自己当个干部,适当照顾下亲戚也不是什么大不了的,又没损害其他人利益,没想到触犯了群众纪律”。④更有甚者,利用职权安排家人占据村职,大搞“家天下”,例如礼县城关镇马连村原党支部书记、村委会主任年某某操控安排其子担任村委会副主任、女婿担任村文书。⑤究其根本,此种现象的发生,仍是在“特权思想”的驱使下将党性原则、纪律规矩丢在一边,将私人利益置于公共利益之上,导致出现权力失范、损公肥私的乡村隐性腐败行为。

二是乡村“人情投资型”隐性腐败。人情在一定程度上是一种交换行为,权钱交易容易隐藏在“人之常情”之下。差序格局的人情文化本身根源于农村⑥,“赶人情”“送人情”是村民交往的常见形式。在以血缘等强关系为纽带的“恩情回报型”隐性腐败中,基于情感或道德上的“回报”义务,腐败者往往会主动向关系亲密者谋取不当利益。然而,当关系的“波纹”越推越薄,弱关系者多以“中间人”“明礼暗贿”“形礼实贿”等方式,并通过一种“道德化”的方式行贿乡村干部,最大程度地规避道德风险,降低隐性腐败行为主体的心理紧张感。例如,某拍卖公司总经理周某某,通过兰田村第一片区片长陈某和村民吴某在村内的关系,运作一番,把价值两亿元的拍卖业务攘入自己怀中,并在事后给予“中间人”及兰田村相关工作人员20万元好处费。⑦事实上,一些“围猎者”放“长线”钓“大鱼”,在“人情往来”的遮羞布下,对其进行感情拉拢、诱蚀腐化、金钱收买,导致腐败的发生不可避免。

三是乡村“礼尚往来型”隐性腐败。中国乡村传统的婚丧嫁娶、节日祭祀等被视为重要的仪式性人情节点。然而,传统的仪式性人情的礼尚往来被贪腐者利用进而异化为大肆收受财物的“利尚往来”,这实质上就是一种腐败往来。①例如,浙江省江山市峡口镇定村村党支部书记、村委会主任郑某某在操办女儿婚事过程中,事先向峡口镇党委报备“宴席计划在30桌以内”,实际却置办酒席60桌,并违规收受多名管理和服务对象礼金。②诚如学者所言,“农村人情关系的发生机制是隐蔽于传统人情外衣之下的,其内含的具有契约性质的交换关系和利益享益格局往往具有隐蔽性而非清晰可观测的”③。腐败分子便将腐败行为隐于“礼尚往来”的交往之中,使其更具迷惑性、欺骗性,从而难以甄别。

(三)“为官不为型”:乡村隐性腐败“合规化”的欺瞒

隐性腐败者除了绞尽脑汁将腐败行为“合法化”“合情化”之外,更有甚者选择“多做多错、少做少错、不做不错”“多一事不如少一事”的“合规化”欺瞒状态。从某种意义上讲,“为政不廉是腐败,为官不为也是变相腐败”④,而“为官不为”主要体现为不担当、不作为、假担当、假作为。

“为官不为”属于隐性腐败的特殊类型,使得本来能够解决的问题,因贻误时机而难以解决。据统计,2022年全国共查处“在履职尽责、服务经济社会发展和生态环境保护方面不担当、不作为、乱作为、假作为,严重影响高质量发展”问题37567起;“在联系服务群众中消极应付、冷硬横推、效率低下,损害群众利益,群众反映强烈”问题2630起。⑤2023年,丽水市莲都区雅溪镇雅里村原党支部书记、村民委员会主任李某某,在村饮用水提升项目和“非农化”“非粮化”专项整治等重点工作中,均存在“拖、浮、慢”的问题,严重损害群众利益,他曾自责地谈到“上任前,我还当着全村人许诺:要美化村庄环境,推动产业发展。现在非但无所建树,还耽误了村里发展,真是愧对组织和村民的信任。”⑥由此可见,“为官不为”现象屡见不鲜,降低了人民群众的幸福感、获得感和满意度;个别领导干部的不担当、不作为、假担当、假作为,严重损害了党和政府的权威与形象。

(四)“集体合谋型”:乡村隐性腐败“合盟化”的庇护

在监督力度不断强化的形势下,为实现以权谋私利益最大化、查处风险系数最小化,乡村腐败个体倾向于采用集体合谋的手段进行隐性腐败。此外,乡村组织体系中横向平行的权力结构使得个体腐败不易达成,而由多人或团体结成“利益风险共享同盟”,利用集体权力实施乡村隐性腐败行为。乡村隐性腐败的集体合谋新形式正潜滋暗长,大有裂变扩张之势。所谓的“利益风险共享同盟”是指贪腐者依托集体权力的互补性、多元性,以非正式规则结成利益共享、风险共担的庇护互惠关系,降低腐败查处风险和个体心理顾虑,继而攫取更大的非法利益,具有危害性大、隐蔽性强、查处难度高且存续时间长等特点。

一是乡村“横向合谋”隐性腐败。村干部是村民选举产生的,其干部身份附加于乡村社会网络之上。乡村社会网络中的人际关系为村干部组建“横向同盟”奠定了社会基础,而村级组织体系的权力关系则构成“横向同盟”的结构性前提。

在国家大力推进乡村全面振兴的背景下,大量资金、资产、资源下乡,村干部天然地拥有资源支配权。从委托—代理关系的视角审视,村干部作为代理者,可以完整全面地接收源自委托者(行政系统)的各类信息,从而拥有得天独厚的信息优势。一旦村干部出于自利性目的,利用乡村非正式规则组建腐败“横向同盟”,则会产生“劣币驱逐良币”的效应。该效应迫使村干部共同参与乡村隐性腐败,并以“官官相护”的方式,最大限度地降低腐败暴露的风险。例如,湖北省红安县石家咀村原党支部书记、村委会主任石某某与村党支部委员、村委会委员蔡某某、石某某以及村委会副主任万某某结成腐败“横向同盟”,共同议定截留套取五保资金,并以指标不足的借口不予办理困难群众的低保申请。①显然,集体合谋者基于权力差异缔结成腐败“横向同盟”,以“集体决定”的形式秘密截留相关政策信息,有预谋地选择发布利于达成腐败目的的政策信息,而村民常被信息隔绝,处于毫不知情的劣势地位。

二是乡村“纵向合谋”隐性腐败。我国大力推进“三治”融合的乡村治理体系,更加青睐多元主体的协同共治。然而,在乡村治理的过程中,多元主体利益偏好各不相同,往往展开激烈的利益博弈,严重妨碍彼此之间的有序协同。一方面,在压力型体制下,乡镇政府作为最基层的政权组织,为完成目标考核任务,依然沿用着“乡政”压制“村治”、“政务”主导“村务”的政治模式,将治理压力进一步传导至村干部,而当部分谋利型乡村干部感到压力过大,便会打着“自治”的旗号进行推诿。另一方面,乡村地区原本治理资源匮乏,为完成乡镇政府派发的“任务”,在谋求自身特殊利益的同时,村干部往往不得不寻求纵向行政系统中公职人员的支持。如此博弈,乡村治理陷入“政务”无法落实、“村务”无人管理的无序状态,为组建“纵向同盟”提供了巨大的空间,乡村腐败行为得到包庇和掩护,从而变得更加隐秘,难以识别和防范。

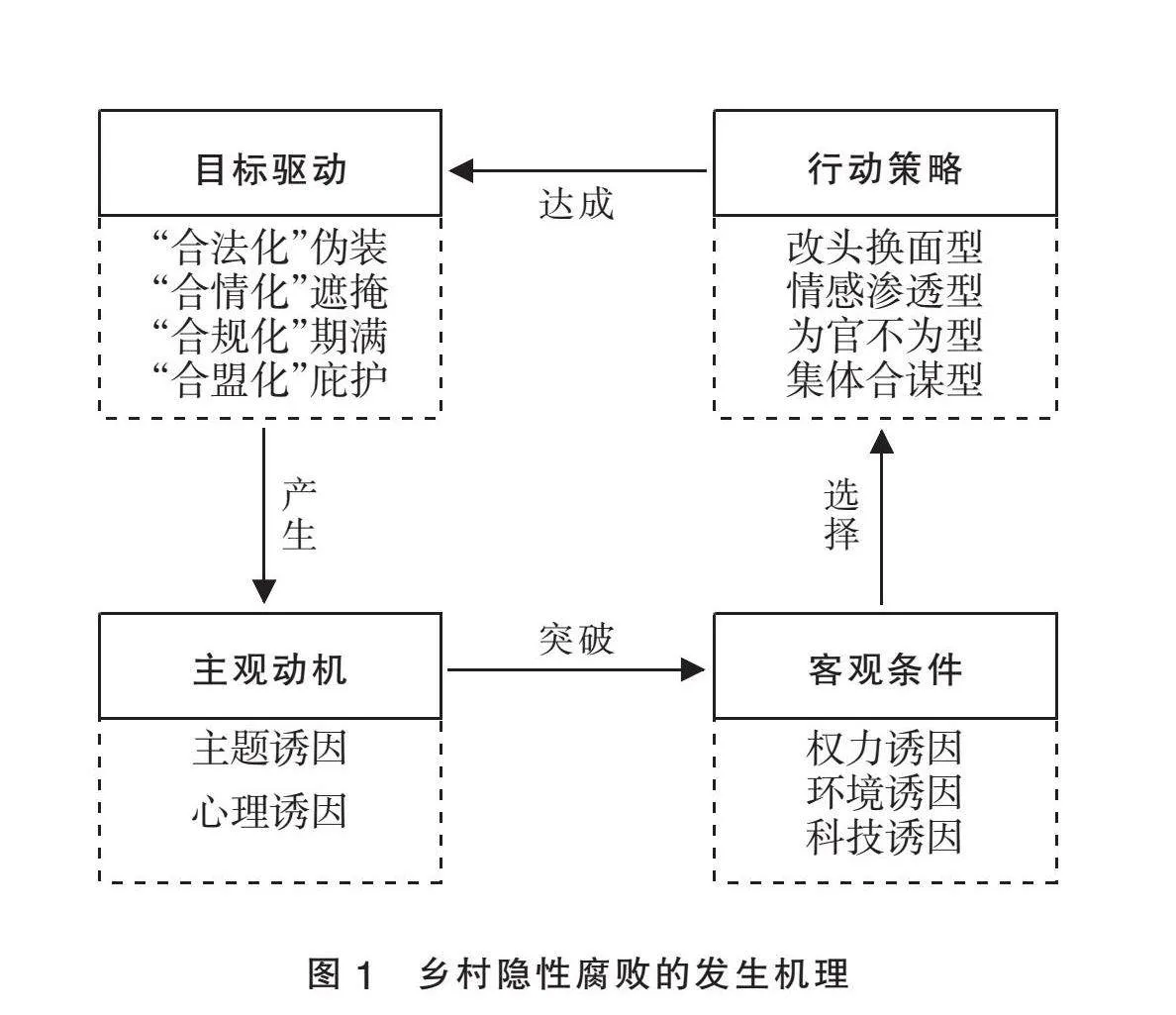

三、新时代乡村隐性腐败的发生机理

习近平总书记强调:“要透过现象看本质,从零乱的现象中发现事物内部存在的必然联系,从客观事物存在和发展的规律出发,在实践中按照客观规律办事。”②防治乡村隐性腐败,必须深刻洞察权力配置、运行和监督的规律,不断发现隐性腐败在各个层面的翻新和变异,挖出隐藏的腐败线索,找出潜藏的滋生条件。事实上,乡村隐性腐败的产生有两个必要条件,一是主观条件,即隐性腐败个体或组织的动机;二是客观条件,即滋生隐性腐败的环境或机会。结合乡村地区的特殊背景、制度建设、思想观念、经济发展等具体情况,综合分析乡村隐性腐败产生的主客观条件,可将“主体诱因”“心理诱因”归为主观条件,“权力诱因”“环境诱因”“科技诱因”归为客观条件。

乡村隐性腐败并不是一种随机发生、无法预测的行为,而是在传统腐败基础UjpuBssTmR1idxaTJr510yjyrWtx++IcobEdhnHz12M=上进一步异化的产物,遵循独特的发生机理。乡村隐性腐败主体在不良目标的驱动之下,产生从事腐败行为的主观动机,并充分利用产生腐败的土壤和机会。“腐败者通过什么方式进行腐败,不仅取决于腐败者的腐败动机,还要看腐败机会、腐败成本、腐败收益的存在与否和大小。”③主观动机和客观条件的双重叠加,共同促成了乡村隐性腐败独特的“目标导向—主观动机—行动策略”的发生机理(见图1)。

(一)乡村隐性腐败发生的主体诱因

乡村隐性腐败是在行为主体、现实环境和腐败心理动机共同作用下的产物。“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。有权力的人们使用权力一直遇到有界限的地方才休止。”①腐败主体是掌握公共权力的人,他们具有自私的一面,常将权力异化为谋私的工具。乡村隐性腐败行为主体精于计算“成本—收益”,灵活调整腐败行径,以“改头换面”的方式逃避法律惩戒,或以“情感渗透”的方式逃避道德审判,或以“为官不为”的方式逃避执纪问责,或以“集体合谋”的方式减轻心理负担。一旦行为主体实现腐败的预期目的,而不用付出代价或者得不到惩戒,会进一步强化腐败心理或动机,导致隐性腐败行为的蔓延,进而对其他主体形成负面示范效应,造成政治生态恶化、积重难返。在此情形下,腐败行为产生逻辑闭环,致使腐败循环叠加。

(二)乡村隐性腐败发生的心理诱因

心理动机是诱发乡村隐性腐败的内因。基于“经济人”假设,行为主体无论处于何种地位,“所盘算的也只是他的利益”②。马克思认为:“人们为之奋斗的一切,都同他们的利益有关。”③在现实环境的影响和刺激之下,会强化腐败心理动机,继而诱发腐败分子铤而走险。乡村隐性腐败在“合法”“合情”的外衣包裹之下,具有极强的隐蔽性和潜伏性,造成一些贪腐者“天知地知心理”④的形成。

一方面,当反腐败形势相对宽松时,个人的趋利性动机难免会进一步萌发,进而强化贪腐的心理动因。腐败分子在贪腐心理动机的驱动之下,考量腐败成本与腐败收益之间的关系,企图以最小的代价获得最大的贪腐收益。个别乡村干部自认为“天高皇帝远”,无人能干预,自律意识淡化;或者信奉“有权不用,过期作废”,心存“位卑不惧”的侥幸心理;部分乡村干部缺乏基本的责任意识,背离为人民服务的宗旨,在行使公共权力时衍生出懒政怠政惰政等心理,这是乡村隐性腐败常见的心理诱因。

另一方面,当反腐败呈现高压态势时,乡村干部自觉贪腐成本过高,通过职位晋升实现其政治理想的难度大、期望值低,导致“多干多错,不干不错”的“保官”心理进一步蔓延,从而出现不担当、不作为、假担当、假作为的问题。不仅如此,乡村干部普遍承担了繁重的工作任务,“上面千条线,下面一根针”是乡村基层工作的生动写照。他们经济待遇相对较低,个人工作绩效与实际收入不匹配,个人收入待遇长期没有得到显著提高,导致部分乡村干部出现“相对剥夺感”“相对挫折感”心理,在一定程度上成为诱发乡村隐性腐败的重要因素。

(三)乡村隐性腐败发生的权力诱因

与传统腐败相比,隐性腐败仍是“新瓶装旧酒”,二者共同之处在于掌权者以权谋私,钻制度的漏洞。同时,公共权力自身的特性与内在矛盾也为乡村隐性腐败提供了土壤和条件,具体表现在如下方面:一是乡村公共权力的自由裁量性。“公共权力从其产生的那一天起,强制力量就成为公共权力不可或缺的构成要素,它在维护既定的政治关系与社会秩序过程中起着不可替代的作用。”①而在乡村,这种强制性表现为乡村干部的权力行使上拥有较大的自由裁量空间,“哪怕遇到反对也能贯彻自己的意志”②,导致在乡村振兴、扶贫养老、惠民惠农等领域,乡村干部采用隐蔽手法骗取套取补助款等腐败行为屡见不鲜、屡禁不止。

二是乡村公共权力属于稀缺性资源。在乡村社会,乡村干部手握稀缺性权力资源,在乡村资产、资金、资源等方面拥有较大的支配权和控制权。一些乡村干部对于财务、党务、村务信息公开持有消极态度,信息公开不全面、不完整、不系统,造成了大量信息盲区,扩大了“暗箱操作”的空间。同时,村干部对于村集体资产、资金、资源拥有较大的处置权,为权力“设租—寻租”埋下隐患,也为隐性腐败留下空间。

三是公权力所有者与行使者的分离性。在“委托—代理”模式下,公权力行使者悄无声息地实现角色变换,常取代公权力所有者的位置,产生越俎代庖的情况。公权力行使者视“权力持有即权力拥有”,肆意妄为,对公共权力任意捭阖,使得“为民服务”的公共权力异化成“为己服务”的工具。

(四)乡村隐性腐败发生的环境诱因

外部环境的变化,会对乡村隐性腐败产生潜移默化的影响。从某种程度上讲,腐败惩处威慑程度低、腐败风险漏洞多、廉洁感知能力弱等现实因素会为隐性腐败提供隐蔽的生存土壤,致使乡村“不敢腐、不能腐、不想腐”的廉洁政治生态难以形成。

一是乡村社会缺乏“不敢腐”的震慑力。乡村隐性腐败的诸多形式藏匿于传统道德背后,民众对乡村隐性腐败容忍度高,误认为防治乡村隐性腐败只“可以用道德谴责但是无法用法律制裁”③,这难免会弱化对贪腐者的震慑效应。在强投机心理和高腐败容忍度的交织叠加下,进一步降低了隐性腐败行为主体的内心紧张感。

二是乡村社会缺乏“不能腐”的约束力。费孝通先生指出,“乡土社会秩序的维持,有很多方面和现代社会秩序的维持是不相同的”④。当下的乡村社会除党纪、国法等正式“显性规则”以外,仍存在大量由“差序格局”网络和特定乡土文化影响下生成的人伦规则、礼俗规则等“非正式规则”。传统因素与现代因素交织并存,形成了乡村社会对于腐败行为高容忍度的异质性环境。当乡村“非正式规则”上升为高度共识性规则,则会导致党纪、国法等“显规则”被束之高阁,陷入“制度失灵”的窘境,因而腐败风险将大幅提高。另外,由于诸如村务公开制度、村级财务制度、选人用人制度,上级监督制度、同级监督制度、村民监督制度等“显规则”刚性不足、流于形式,给“非正式规则”盛行留下足够空间,并在“差序格局”下不断强化,为乡村隐性腐败提供了空间。

三是乡村社会缺乏“不想腐”的感召力。回顾历史,几千年来“官绅共治”①的精英治理、宗族治理模式仍有市场,村民依然会选出乡村能人作为自己的代言人,并且对权力行使者和村域精英的权威自觉服从并且高度信赖。乡村“臣民型”政治文化未被消解,村民常依据约定俗成的“非正式规则”开展社会活动,在两种规则交替并存的异质性环境中,民众对于腐败的容忍度显著提高。当前农村普遍实行村两委“一肩挑”制度,乡村“一把手”完全掌握着乡村资源的支配权,民众为了实现自身利益最大化,常向上讨好乡村干部,认为“拿钱办事”等腐败现象理所当然,对腐败行为的愤恨也转变为“对于有机会通过不光彩手段营私之徒的羡慕”②。例如,2014年,贺兰县金贵镇政府开展小城镇建设征地拆迁工作,其间有20名村民为增加拆迁补偿款,主动向村党支部书记徐平等三人行贿。③另外,在“笑贫不笑贪”的不良政治生态下,部分乡村干部“不想腐”的廉洁意识逐渐淡化,主动卸下自我防御机制,有意无意地行为腐化,甘于被围猎。例如,贵州纳雍县扶贫办原主任朱某一开始对受贿行为极为厌恶,但少数领导干部的“发财”,便萌生了“别人拿得,自己为啥不能拿”的意识,最后竟发展到“来者不拒”的地步。④由此可见,乡村社会异质性的政治生态,进一步刺激了乡村隐性腐败的心理动机,继而导致了乡村隐性腐败行为的产生。

(五)乡村隐性腐败发生的科技诱因

随着数字技术迭代升级,乡村隐性腐败主体逐渐摒弃传统原始、简单直接的腐败手法,其腐败行为由“线下”躲进“线上”,从“明面”走向“暗线”,呈现出腐败主体不确定性、腐败场域非限定性、腐败手段智能化的趋势。具体而言,乡村隐性腐败主体利用数字技术的高赋能性,以电子红包、网络购物、快递配送、账号充值等方式为腐败行为披上数字化隐形衣,试图隐匿腐败交换行为的主客体、隐蔽权钱交易的腐败痕迹、降低被发现的概率。相较于传统的礼品礼金,部分乡村干部认为数字化的红包转账、网购代付等形式趋于隐形,兼具“安全性”、娱乐性、便捷性与“人情味”,便放心大胆地“笑纳”。例如,安徽省界首市靳寨粮站副站长张某在夏粮收购过程中,先后三次共收取14个200元微信红包,共计2800元,严重侵害了群众的切身利益。⑤“积小贪、成大腐”,同实体的礼品礼金相比,数字技术的虚拟性为电子礼品礼金涂上了“伪装色”。一方面,微信红包、网络快递具有小额高频的特点,降低了乡村干部的警觉性与鉴别力;另一方面,其形式上的虚拟性与过程上的便捷性,进一步减轻乡村领导干部心理上的负担,部分乡村干部在“温水煮青蛙”中丧失底线,最终成为权力失范、权力自肥的基层“蛀虫”。

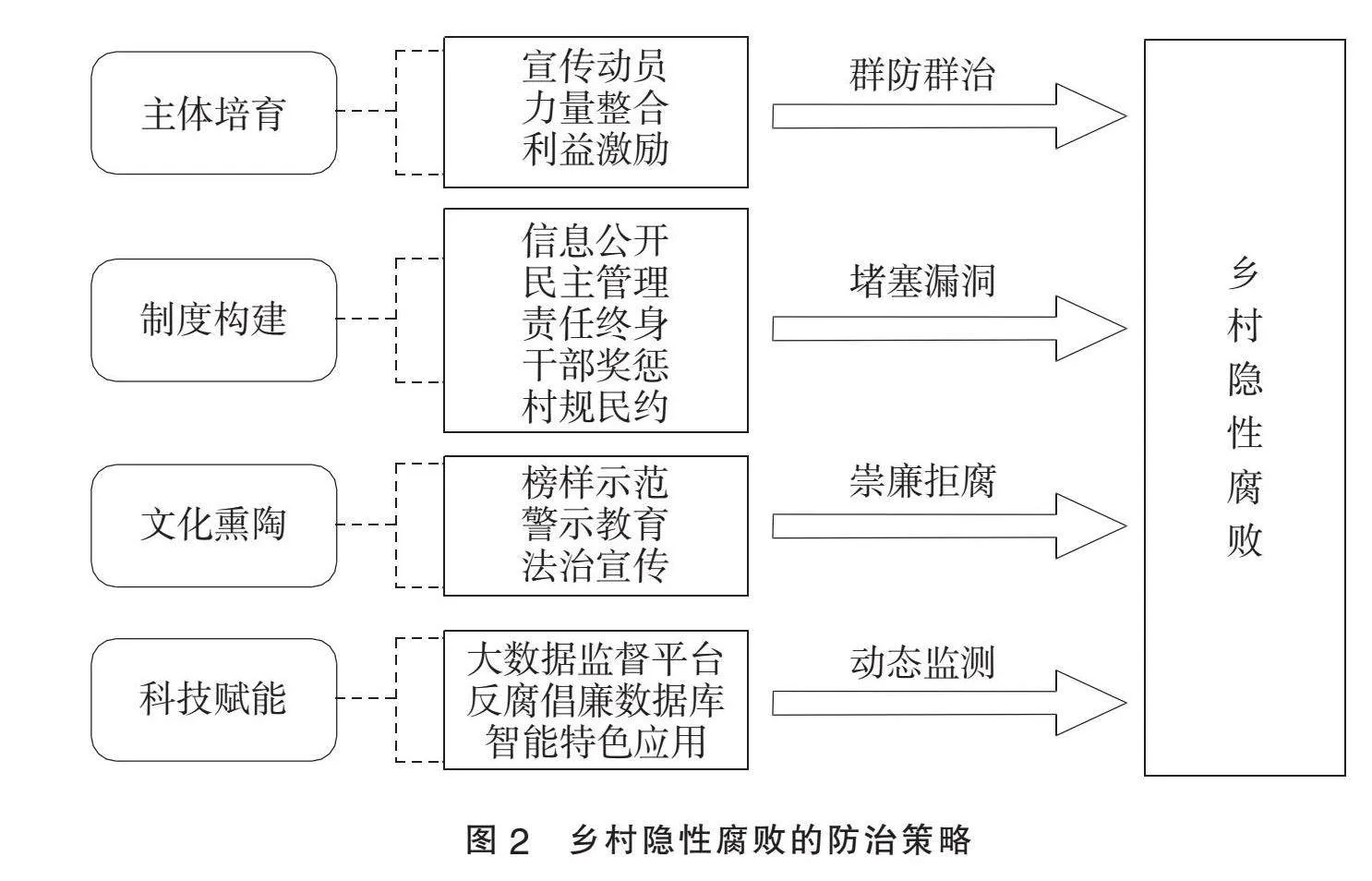

四、新时代乡村隐性腐败的防治策略

“知其理,方能得其法;得其法,方能善其治”①,防治乡村隐性腐败是遏制腐败增量、削减腐败存量的迫切需求,也是全面巩固反腐败斗争压倒性胜利的现实要求。在明晰乡村隐性腐败的发生机理后,需从主体、制度、文化、科技四个维度,系统推进乡村隐性腐败治理,建立起“全周期”的长效防范机制(见图2)。

(一)凸显村民主体地位,构建群防群治乡村隐性腐败的机制

在村民自治中,民主监督对腐败行为发挥纠错和预防作用。村民是乡村隐性腐败直接受害者,对腐败行为深恶痛绝。村民作为村民自治制度的主体,理应成为治理乡村隐性腐败的重要力量,“只有让人民来监督政府,政府才不敢松懈;只有人人起来负责,才不会人亡政息”②。因此,治理乡村隐性腐败,要建立治理乡村隐性腐败的群众防线,形成广泛的监督网络,汇聚自我监督和人民监督相结合的强大伟力,使各类乡村隐性腐败无处遁形。

“群众的眼睛是雪亮的”,基层民众往往掌握着大量的乡村隐性腐败信息。村民群众作为村域事务的第一知情人,对于乡村党员干部的功过是非、勤廉与否最了解也最有发言权。村民群众易于掌握乡村隐性腐败的隐匿性信息,在反腐败案件的取证、检举等过程中起到关键性作用。为进一步激活村民群众参与反腐的积极性,发挥“火眼金睛”的人民监督作用,应建立健全治理乡村隐性腐败的宣传动员机制、村务监督机制、利益激励机制,实现有效的目标整合、力量整合和意愿整合。

一是建立宣传动员机制,实现对治理乡村隐性腐败的目标整合。要利用一切宣传手段,强化村民群众对自身主体性地位的认识,破除乡村社会根深蒂固的“官本位”“权本位”思想,强化村民群众的“主人”意识,明确乡村党员干部的“公仆”观念。乡村党员干部为民办事是理所应当的责任与义务,并非给予村民群众的特殊恩惠。在村民树立“主人翁”意识之后,有助于自觉抵制乡村隐性腐败行为,共同监督乡村隐性腐败。

二是完善村务监督机制,攥指成拳实现对各监督主体的力量整合。一是健全村务监督委员会制度,加强村事务决策、村财务管理、村干部考核等村务的“事前、事中、事后”的全过程监督。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立健全村务监督委员会的指导意见》明确村务监督委员会拥有“知情权”“质询权”“审核权”“建议权”“主持民主评议权”五项职责权限和“收集意见”“提出建议”“监督落实”“通报反馈”四项工作方式。①显然,村务监督委员会的职能定位聚焦于发现、上报以及建议,但缺乏对腐败问题的处置权,因此,为实现村务监督委员会的实质性监督功能,就必须借助其他外部监督。习近平总书记强调要“实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖”②。对此,应一体统筹县乡监督力量,完善基层监督体系。一方面,纵深推进全面从严治党向基层延伸,通过日常巡察利剑直插一线,以破解乡村监督难题,规范乡村权力运行,精准有效地解决村民急难愁盼问题,实现乡村社会治理效能跃升。另一方面,乡镇(街道)纪委监委机构可派驻相关人员参与乡村纪检监察工作,发挥派驻监督的“前哨”作用,同村民监督委员会形成协调贯通的监督合力。二是进一步强化村民代表会议或村民会议在村域治理中的主导地位。要设立村民代表会议或村民会议专门召集人,常态化召开会议。其中,村民代表会议由乡镇党委委员列席,确保村民代表会议的主导地位。要在村民代表会议或村民会议中设立监督小组,充分吸纳德高望重、知识全面的乡贤进入监督小组,以自下而上和自上而下相结合的方式整合监督力量,压缩乡村干部权力寻租的空间。

三是建立利益激励机制,实现村民参与反腐的意愿整合。为充分调动群众参与治理乡村隐性腐败的政治热情,要对勇于举报乡村隐性腐败行为的村民群众,给予荣誉激励和实质奖励。同时,对监督者进行充分保护,对打击报复举报人员的行为予以严惩,实现人人监督、人人负责的意愿整合,真正形成对乡村干部“不敢腐”的威慑力。

(二)密织制度规则天网,堵塞乡村隐性腐败的漏洞

治理乡村隐性腐败,要加强乡村现有制度的规范运行,严格落实制度执行。正如习近平总书记所强调:“有了好的制度如果不抓落实,只是写在纸上、贴在墙上、锁在抽屉里,制度就会成为稻草人、纸老虎。”③为防治乡村隐性腐败的发生,必须确保村级各项制度得到落实执行,避免制度执行出现“棚架现象”。

一是完善信息公开制度,推进村务公开、财务公开、民主评议。“阳光是最好的防腐剂”,腐败是一种“见光死”的事情,治理乡村隐性腐败最有效的方式就是将其置于阳光之下,做到信息公开,内容精细化、操作规范化、程序严格化;要创建村级信息公开官方微博、微信群等线上平台,全面及时准确公开各类信息,确保村民看得懂、看得全、看得快,充分保障村民的知情权、参与权、表达权和监督权。例如,山东潍坊市寒亭区创新“数字电视+党务村务”信息公开的新路子,让村民足不出户就能“看电视查村务”,并因此获得全市组织工作创新奖。④

二是完善落实民主监管制度,实现对乡村人财物的规范管理。一方面,完善乡村民主理财制度,强化农村集体“三资”信息公开,提级监督乡村财务管理,健全“村财乡管”的有效监管方式,实现乡村钱账分离,进一步压缩乡村干部的隐性腐败空间。例如,吕梁市柳林县穆村镇实行村账乡管的新型财务管理模式,由乡镇代管村级财务,但不改变村集体对本村财务的决策权、使用权以及所有权,有效保障了资金管理和使用规范透明。①另一方面,完善乡村民主管人管事制度。进一步规范村级事务政务的运行规则,限制乡村干部的自由裁量权,明确乡村干部廉洁从政的行为准则,划分人情往来与腐败行为的边界,以“显规则”遏制“潜规则”。

三是健全村务管理责任终身制和干部奖惩制度,强化问责惩戒以及履职督导。要以制度化管理破解“为官不为”“延迟满足”等隐性腐败问题,增强对村域现实环境的制度约束力,让贪腐者无机可乘。此外,还要明确乡村干部的奖惩制度,拓宽乡村干部多元化的晋升渠道,确保能够获得合理的物质待遇,维护其正当利益,激发干事创业的积极性。

四是彰显村规民约的反腐败效用,增强非正式制度的规约作用。新制度主义认为个体或集体的行为方式需要在制度环境中予以理解,诺斯指出,除正式制度外,嵌入在习俗、传统和行为准则的非正式制度同样影响人民的行为。②村规民约作为非正式制度,在治理乡村隐性腐败方面具有独特的作用。“一般情况下的社会秩序和特别情况下的犯罪预防的基础恰恰在于非正式机制。”③基层政府应加强对村规民约等软法的指导,提升乡村软法的约束力、执行力与法治化,实现“乡规民约与国家法律相互融通与衔接”④。在相关部门的引导下,最大限度地将廉洁文化与民主法治精神糅合进村规民约中,减少乡村宗亲文化、人情文化等负面作用。此外,还应提高村规民约的惩罚性,做到“软”中有“硬”。要进一步细化村规民约中惩治乡村隐性腐败的内容,并形成可量化的评价指标体系,实行“积分制”管理,汇聚乡村廉洁文化新风尚。要设立乡村“红黑榜”,落实“以廉积分”“以德积分”“以学积分”等评价标准,在“红榜”上宣传乡村先进典型,发挥“头羊效应”。将乡村隐性腐败受贿人、行贿人于村务公开栏进行公示,起到“闻者足戒”的作用,营造腐败零容忍的乡村社会氛围,让乡村党员干部对村规民约心生敬畏。

(三)厚植勤廉文化沃土,营造崇廉拒腐的良好风尚

腐败的产生与社会环境息息相关,而文化影响着社会环境的方方面面。“文化是约束社会行为、塑成社会规范的意义、符合、价值观以及是非判断的综合体系。”⑤“文化既作用于社会大众,也作用于公私官员。”⑥贪腐文化与乡村隐性腐败行为呈正相关关系,当贪腐文化渐成气候,再好的制度规范也会缺乏制约效用,从而沦为徒有其表的空中楼阁,无法有效遏制隐性腐败的滋生和蔓延。因此,治理乡村隐性腐败,必须铲除滋生腐败的文化土壤,营造崇廉拒腐的良好风尚。

一是推进榜样示范和警示教育,提升乡村干部的党性修养。广泛宣传中国共产党百年来的英雄模范人物,挖掘身边的廉洁人物故事,利用身边人讲述身边事,增强廉洁教育的感染力与说服力,起到见贤思齐的效果。同时,定期组织乡村干部进行形式多样、生动活泼的警示教育,可通过学习观看廉洁纪录片以及贪官忏悔录,实地考察监狱中服刑腐败分子,使他们坚定远离腐败的决心。

二是加强乡村法治文化宣传教育,净化乡村不良社会风气。要加强乡村法治文化建设的针对性和实效性,常态化开展“送法下乡”等民主法治宣传教育活动。同时,还应经常性地开展党纪国法知识的学习教育,塑造乡村干部的规则意识、程序意识,将党纪国法作为其行为准则,而不再是过度依赖乡村社会传统的“非正式规则”行事。要建立专门的农民法治教育队伍,推动法治宣传教育“接地气”,更易被村民接受,从而逐渐提高农民的法律意识和维权能力。要将当地廉洁文化资源、邻里街坊的家风家训以及村规民俗中的廉洁名言,通过“上墙”“上网”等多种方式进行传播,将正确的人情交往文化、腐败零容忍观念“内化于心、外化于行”。

(四)推动大数据赋能,加强腐败风险隐患动态监测

当今时代,数字技术飞速发展,为腐败治理提供了新动能。然而,民众的反腐热情常因程序烦琐、精力不足以及惧怕报复等因素陷入“无声状态”。大数据技术使得基层民众的监督突破了时间、空间、心理等因素的限制,基层民众只需“动动手”便可即时传递乡村隐性腐败的信息。借助大数据等科技手段,基层民众可以提高腐败识别敏感度,增强腐败预警能力,实现精准靶向纠治,增强权力末梢“不易腐”的监督合力。

一是畅通大数据监督渠道,提高民众参与反腐的协同性。治理乡村隐性腐败,民众的广泛参与和协同配合至关重要。要扭转信息不对称局面,提高乡村民众对大政方针、法律法规、村情村务等的掌握程度,同时要畅通大数据监督渠道,将乡村民众的监督由物理空间转移到“赛博空间”。例如,泉州市探索构建“监督微信群+小微权力监督平台小程序”模式,利用微信群让基层民众更快更好地了解村务,同时,畅通群众监督渠道,通过微信小程序可“点对点”直达纪检监察部门后台。截至2023年9月,该小微权力监督平台已收到民众诉求8万多条,发现问题近4000个。①可见,乡村民众的广泛参与和协同配合,有效凝聚了反腐合力,增强了同乡村隐性腐败斗争的能力与底气。

二是完善乡村反腐倡廉数据库,做好乡村隐性腐败信息比对工作。在信息比对和腐败识别方面,乡村反腐倡廉数据库具有独特优势,能够做到监督前置,保证监督具体化、精准化和常态化,有效防止乡村干部“优亲厚友”“违规补贴”等隐性贪腐行为,并易于获得完整且强有力的证据链。因此,要将乡村干部的个人基本信息、人际关系信息以及各类收入来源录入乡村廉政数据库,实现对乡村干部信息收集的全覆盖。要构建包括经济、政治、作风等多维指标在内的全面指标体系,综合运用大数据技术信息研判和风险预警功能,自动采集相关数据,精准快速地发现廉政风险点,并作出全面、及时、有效的干预。

三是建立乡村隐性腐败大数据监督平台,拓展智能特色应用场景。大数据监督平台不受情感好恶的影响,可以最大程度地降低“熟人社会”中的人情关系、政治庇护等主观因素的影响,实现腐败治理过程的客观化、去人格化。针对人情往来、违规入股、期权腐败等重点领域,要推动大数据监督平台迭代更新,开发适用于特定领域的大数据监督模型。例如,诸暨市纪委监委针对农村私人建房背后公职人员违规审批等问题开发的模型,上线4个月,就有8条预警信息转为问题线索。绍兴市上虞区构建劳务用工大数据监督模型,通过设定村干部家属用工次数占比等参数,有效预警发现优亲厚友、虚增冒领等行为。①要利用大数据监督平台,针对特定领域实施分类监督,收集专项腐败的数据信息,推动数据信息库朝着“专而博”“深而广”的方向发展。与此同时,纪检监察部门还可以利用特定领域的腐败案例数据库,精准把握乡村隐性腐败的内在规律,为有的放矢地谋划腐败治理策略奠定基础。

防治乡村隐性腐败,既是新时代坚定不移全面从严治党的内在要求,也是增进民生福祉和提高人民生活品质的核心要义,更是实现基层治理体系和治理能力现代化的重要保障。乡村隐性腐败主要有”改头换面型”“情感渗透型”“为官不为型”“集体合谋型”等类型,可从主体、权力、心理和环境等层面分析其独特的发生机理。为有效防治乡村隐性腐败,需要从主体力量整合、规则制度建构、文化氛围营造、数据技术赋能等方面综合施策,有的放矢地打好腐败防治“组合拳”,确保乡村隐性腐败防治取得预期成效。总之,针对乡村隐性腐败不断隐性变异、花样翻新的特点,着眼于其发现线索难、准确定性难、精准取证难等问题,需要坚定斗争意志、提高斗争本领,全方位多层次铲除其滋生的土壤和条件,着力构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制,全面提升乡村隐性腐败的综合治理效能。

责任编校 张煜洋

Typological Investigation of Hidden Rural Corruption in the New

Era and Its Prevention

CHEN Honglian, JIANG Tianhao(School of Discipline Inspection and Supervision, Qingdao University, Qingdao 266061, Shandong, China)

Abstract: In the new era, in order to further promote comprehensive and strict administration of the Party, it is necessary to attach great importance to the prevention and control of hidden corruption in rural areas. From the perspective of typology, the rural hidden corruption mainly includes the type of making superficial changes, the type of emotional penetration, the type of not behaving in the way required of officials, and the type of collective collusion, incentives of which mainly come from the five aspects of subject, power, psychology, environment and technology. When generative mechanism of such corruption is found, management in a systematic manner should be established for the whole-procedure long-term prevention: Highlighting the dominant position of villagers helps establish a mechanism for collective prevention and control of corruption; Weaving a network of rules and regulations will block the loopholes of the rural hidden corruption; Cultivating a fertile soil for clean and honest culture is conducive to creating a good trend of upholding integrity and rejecting corruption. It is necessary to facilitate the means of technological supervision, strengthen the dynamic monitoring of corruption risks and hidden risks, and take multiple measures to form a strong synergy in the governance of the rural hidden corruption.

Key words: rural hidden corruption; typology; generative mechanism; new corruption