物理师范生教学知识中迷思概念的诊断及转变研究

2024-12-09黄宇轩王长江刘冠琪邹孝龙曹阳

摘 要:物理迷思概念会直接影响教师的教学效果。作为未来教师的物理师范生,其物理教学知识中的迷思概念状况如何?以自编“物理教学知识迷思概念诊断四阶问卷”为测试工具,对662名物理师范生进行测查。研究发现,物理师范生在教学目标的内涵、价值、编写及中学物理知识的价值等多个维度上普遍存在迷思概念;在教学策略使用和教学评价实操等方面的知识缺失较为严重。在此基础上,提出3条转变物理师范生教学迷思概念的策略。

关键词:学科教学知识;迷思概念;师范生;物理教学

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)11-0084-6

学科教学知识(Pedagogical content knowledge,简称PCK)是教师专业素养的重要组成部分。作为未来教师的物理师范生,在学习中除了要掌握物理专业知识外,还应重视学科教学知识的理解及应用。

1 问题提出

1.1 研究现状

学科教学知识是教师专业知识的核心,强调教师如何有效地结合内容知识与教学方法来促进学生的学习[1]。自舒尔曼于1986年首次提出这一概念以来,PCK的研究得到了广泛的关注和发展。不同学者从定义、组成元素、发展途径、评估方法等维度对PCK进行了深入探讨。Veal和Makinster区分了一般PCK、特定领域PCK以及特定主题PCK[2],为具体学科PCK的研究提供了理论基础。近年来,数学和科学领域的PCK研究显著扩展,包括Schneider的发展阶段模型[3]、黄毅英的MPCK结构分析[4]及Ball的MKT概念与评估工具[5]。

物理教师需兼具深厚的物理学科知识与熟练的教学技巧和策略。当前,已有质性研究主要就物理教师PCK的形成与培养策略进行探索[6-8],同时,物理PCK的量化研究也逐步兴起。例如,Sorge的结构方程模型[9]与Dustin的量表锚定法[10],为职前物理教师PCK的评估提供了新视角,相关研究发现问题驱动的教学方法可以显著提升师范生的PCK水平[11]。量化研究还常用于探查教师头脑中的迷思概念,当前研究聚焦在物理知识本身的迷思及与特定主题相关的PCK,如电磁学迷思识别、能量概念评测工具开发等[12-14]。相关研究还反映出物理PCK研究对象有从在职教师扩展到职前教师的趋势,这也符合关于提高教师PCK水平应从教师早期学习阶段通过系统的教师教育课程学习开始的国际共识[15-16]。

职前教师学科教学知识的发展关键在于将教育学知识转化为实际的教学实践[17],然而,目前依然缺乏从宏观视角全面分析物理师范生在教学知识上的迷思概念及其形成原因,所以有必要从更广泛的PCK和物理学科整体视角出发,结合我国实际探究师范生的学科教学知识中的迷思概念。

1.2 研究问题

当前针对物理教学知识的研究存在两个方面的不足:(1)忽略了从更广泛的PCK和物理学科整体视角探讨师范生的教学知识迷思概念;(2)传统的访谈和案例分析方法存在效率低和调查范围有限的问题。因此,本研究将构建物理教学知识模型,开发并应用一套物理师范生教学知识迷思概念的诊断工具,全面了解物理师范生的PCK现状,为物理教育(师范)专业的发展提供实践基础。

2 理论框架

2.1 物理教学知识的内涵

舒尔曼提出的学科教学知识(PCK)融合了教师的个人教学经验、学科内容及教育学知识。后来的研究者对PCK构成有不同理解,如塔米尔强调课程、学生、教学及评价知识的重要性[18],马格努松则进一步扩展了PCK内涵,增加了三个组件,以应对科学教学的复杂性,明确了针对特定主题的教学目标、学生理解、教学策略及评估方法[19]。

总的来说,目标知识、课程知识、策略知识、理解学生的知识和评估的知识被认为是PCK模型的核心组成要素。Nurulsari(2020)从这5个维度评估职前物理教师的PCK现状,并提出EPISODE模式以促进其发展[15]。本研究基于这些维度形成物理教学知识的结构(图1),其中,课程知识系学校课程主题结构的知识,包括关于基本能力与其广度和深度之间关系的知识,鉴于我国物理课程结构要求清晰明确,所以该方面的考查应关注教师在教学内容广度和深度的安排上,故本研究将其定义为物理教学的内容。

2.2 物理教学知识中的迷思概念

师范生物理教学知识的发展过程中会产生对知识错误的或片面的认识,在本研究中称之为物理教学知识的迷思概念,具有普遍性、顽固性、隐蔽性等特点。虽然物理教学知识相较于物理知识在判断对错上缺乏绝对性,会存在个体的认识差异,但师范生的教学理念、教学知识应该与时俱进,与国家教育政策保持一致,并符合物理教学专家共同体认同的教学知识框架与内容。因此,本研究“物理学科教学知识中的迷思概念”的抽象定义和操作定义如下:

(1)抽象定义:师范生所持有的关于物理教学中目标确定、内容选择、策略设计、学生学习、教学评价等方面顽固的、错误的、片面的、模糊的认识。这些认识往往与物理教学专家共同体认同的教学知识框架与内容不一致,与国家的教育导向和当前的教学观念不一致。

(2)操作定义:师范生在“物理教学知识四阶诊断问卷”中的得分,4分为高信心教学概念,3分为低信心教学概念 ,2分包括真性迷思概念、缺失知识、假性迷思概念,0分包括缺失知识、真性迷思概念。

3 研究方法

3.1 测试工具

本研究基于物理教学知识结构框架,设计一套诊断物理教学知识迷思概念的测试题,并面向师范生进行测试。诊断问卷的五个一级维度如表1所示,每个一级维度下细分为内涵(是什么)、价值(为什么)、方法(怎么做)3个二级维度,共含30道四阶诊断题,全面评估物理师范生的学科教学知识。测试题采用双层选择题加信心评级的形式,这种形式与传统的选择测试相比,考查了作答者的知识水平,揭示了迷思程度,并衡量其信心水平[20]。

每道题目均依据个别访谈、文献梳理等方法,确定了所属维度下最具代表性、问题最突出、研究最热门的内容。经信度检验,该试题克隆巴赫系数为0.856,表现出良好的信度。

3.2 研究设计与实施

针对每道四阶诊断测试题目可能出现的16种不同回答情况,将内容层与理由层的正确答案编码为1,错误答案编码为0。同时,将“有信心确定回答正确”编码为1,“没有信心确定回答正确”编码为0。

基于上述编码,进一步划分了五种概念类型,并赋予相应的分值(表2)。这些概念类型包括:高信心教学概念(被试不仅选择正确且有自信)、低信心教学概念(能正确选择但缺乏足够信心)、真性迷思概念(选择错误但自信认为能回答正确)、假性迷思概念(内容和理由不能同时正确且缺乏信心,存在随意猜测的嫌疑)以及缺失知识(内容或理由错误且没有信心)。

本研究重点关注物理师范生存在的真性迷思概念与缺失知识。这二者都与信息处理和认知有关,但前者强调的是一种认知偏差,后者则强调知识获取中的缺失。

本研究对某师范院校中大一至大四的物理师范生进行调查分析,最终收集到662个有效样本,约占该专业总人数的80%。随后,研究统计了各维度下真性迷思概念和缺失知识情况,并借助SPSS27.0软件,通过方差分析和独立样本t检验作深入分析。

4 结果与讨论

4.1 师范生物理教学知识中迷思概念的整体水平

图2显示了不同年级的师范生在教学目标、教学内容、学生学习、教学评价的得分都有差异,其中大二学生表现最为优秀。与预期相反的是高年级学生并未展现出优势。对样本进行方差分析并经事后检验发现,在教学目标方面,大二学生显著优于大一学生(均值差MD=+1.235,95%置信区间[0.16,2.31]);在教学内容方面,大一学生得分显著高于大三学生(均值差MD=+1.847,[0.76,2.93]),大二学生得分显著高于大三和大四学生(均值差MD=+2.408,[1.23,3.59];均值差MD=+1.888,[0.36,3.41]);在教学模式、策略和方法方面,大四学生得分显著高于大三学生(均值差MD=+1.636,[0.01,3.26]);在理解学生学习和教学评价方面,大二学生得分显著优于大一和大三学生(均值差MD=+1.506,[0.39,2.62];均值差MD=+1.919,[0.61,3.23];均值差MD=+0.858,[0.03,1.68];均值差MD=+1.607,[0.64,2.57])。年级差异特别是大一新生的优秀表现,揭示了课外体验在获取教学理念和方法中的重要作用,强调了非正式学习的价值。针对高年级师范生,需重新评估其从教意愿,并推行个性化培养,特别是应加强对教学技能不足但热心教育者的辅导,以确保其成长。

4.2 师范生物理教学知识中真性迷思概念的诊断

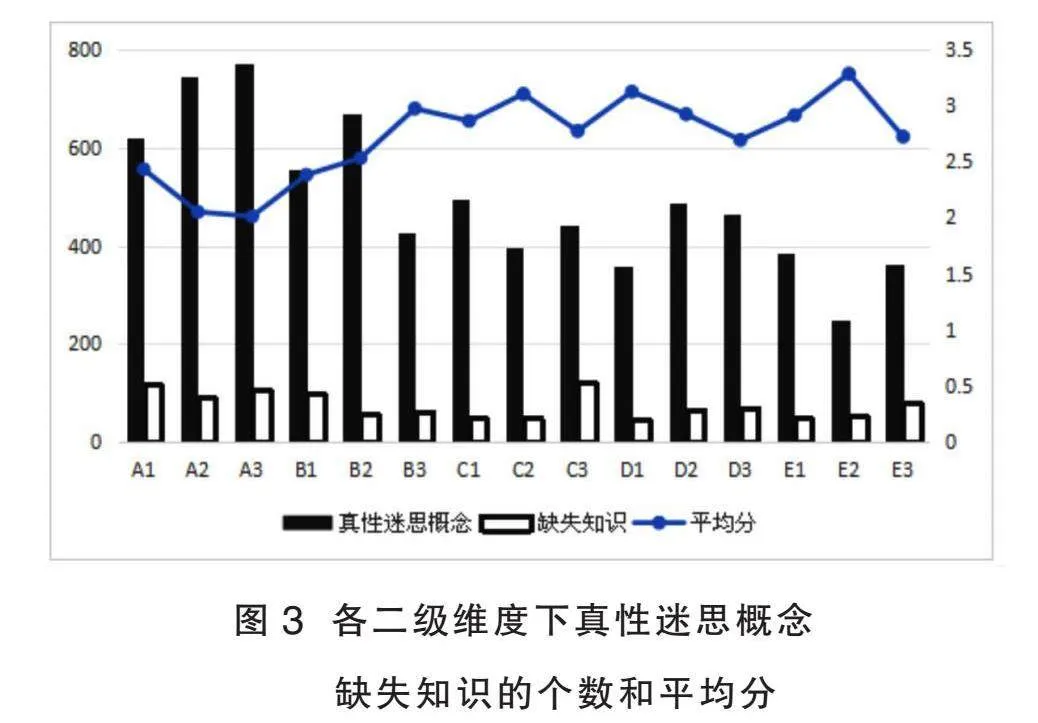

如图3所示,A1、A2、A3、B1、B2等二级维度存在较多真性迷思概念,A1、A3、C3和E3维度存在缺失知识的情况偏多。另外,第1~9、16、17、22、23、30题平均分低于总体小题平均分2.72分。下面,将逐一分析主要迷思概念。

(1)教学目标理解自相矛盾,对教学目标内涵及原理掌握不足。师范生在教学目标方面存在迷思概念和知识缺失,难以把握教学目标的内涵并理解其背后的原理。教学目标是教学中师生预期达到的学习结果和标准,但在第一题中,70%的受访者误将教学目标看作教师对预期结果的表述,同时有82%的受访者却能在原因层正确识别教学目标具有双边性。

对教学目标内涵的把握不清,往往在教学目标的表述上也缺乏正确的概念。教学目标应具体描述与学习过程和结果紧密相关的、可观察、可量化的活动,明确学生为主体。A3考查发现,目标陈述错误随年级升高而减少,高年级学生优于大一新生(t=7.510,p=0.000,Cohen’s d=0.565)。这一趋势证明长期的教育引导和实践训练是有效的,但仅仅纠正教学目标表述上的错误只是冰山一角,更重要的是要洞察关于教学目标本质上的迷思并予以纠正。

(2)对物理核心素养的价值意涵理解混乱。A2显示,师范生对物理核心素养在育人方面的重要性认识不足,未能充分理解其价值,反而更侧重于物理知识和技能传授,把培养学生正确价值观放在了较低的位置。物理教学目标与核心素养紧密相关,课时教学目标是其具体化体现,核心目标则应指向物理核心素养的达成。

(3)设定课时教学目标的依据简单化。对于师范生而言,如何制订教学目标是其学习、实践乃至未来从教的核心能力。A3评估结果显示,超四成受访者倾向于直接采用指导用书中的教学目标作为实际教学目标。复制教学目标的做法忽略了学生的学习实际情况,使得教学目标的适切性大打折扣。

(4)混淆科学知识的发现逻辑与论证逻辑。厘清科学知识的发现逻辑与论证逻辑在中学物理教学内容的选择和编排上具有重要意义,教学内容的选取和编排应当遵循科学知识的发现逻辑,按照认知发展规律逐步掌握物理概念和规律。论证逻辑的运用则能够使教学材料和教学过程更加严谨、准确。然而,研究发现师范生在这两种逻辑上存在混淆,有33.9%的样本错误地将它们等同。大四的学生在科学知识的理解上相较于低年级学生出现了显著的下滑(t=-3.141,p=0.002,Cohen’s d=0.413),超过40%的大四受访者误认为科学家进行科学研究的过程与学生学习科学知识的过程是完全一致的。

(5)对教学内容知识的价值认识不足,低估了解题知识在中学物理教学内容中的重要价值。问题解决不仅涉及物理概念和规律的应用,还是培养学生逻辑思维和问题解决能力的关键环节。这种技能的形成源于持续学习与行动体验的内化,是一种深层次的思维能力。解题知识与解决问题的能力相辅相成,特别是真实情境的问题,需要借助解题知识来分析和制订解决方案,从而提高逻辑思维和问题解决能力。研究表明,多数师范生尚未充分认识到解题知识的重要性。

(6)在培养核心素养的过程中未能充分重视培养学生学会学习的能力。学会学习是核心素养的基础,通过提高自主学习的能力,可以促进核心素养的发展。反过来,强化核心素养又能提升学会学习的能力,使个体更容易选择合适的方法来分析和解决问题。研究表明,近40%的受访者忽略了如何有效鼓励学生进行自主学习。

4.3 师范生物理教学知识中缺失知识的诊断

物理师范生在教学目标维度上知识缺失较多,持续学习与训练可弥补部分程序性知识缺陷。

C3是所有二级维度中知识缺失最严重的一个,主要涉及程序性知识,其中75%的缺失知识样本属于大一、大二年级,问题集中在认知冲突策略的理解上。引发认知冲突在物理教学中被广泛应用,促使学生在富有挑战性的比较和辨别中改变原来的认知结构,这种转变在更具有冲击力的同时更能有效提升学生的思维能力。一些师范生仅仅关注如何诱发认知冲突,却未充分认识到指导学生解决冲突及构建科学概念同样重要。数据显示,已经完成教学实践的大四学生与低年级学生相比,对认知冲突策略的掌握程度明显更好(t=2.156,p=0.031,Cohen’s d=0.284),这表明了实践经验在关注和巩固教学策略和方法的使用方面发挥着关键作用。

另一个缺失知识集中的地方是教学评价的实操,尽管师范生对教学评价的内涵和价值有较为明确的认识,但对于评价的具体实施却显得相对陌生。许多师范生虽有意愿采用多元化的方式评价学生的学习行为,但除了传统的纸笔测验外,对于如何寻找学生达成“理解”的证据依然显得缺乏经验和策略。

4.4 师范生物理教学知识中迷思概念的转变策略

师范生的物理教学迷思不仅源于理论学习的不足,还深受其实践经验、学习环境等的影响。大学作为物理教学知识习得的前沿阵地,理应为师范生构建完整的物理教学知识体系。然而,若师范生未能深入探究和领会这些教学知识,其内化过程将显得尤为艰难。更重要的是,仅仅依赖教学知识的累积是远远不够的,缺乏实践经验往往导致师范生难以将所学的教学知识与实际教学场景相契合。尽管教育实习为师范生提供了宝贵的实践机会,但面对复杂多变的教学环境和学生个体差异,他们时常会感到迷茫和困顿。为了优化这些空间之间的交互作用,促进师范生主动发现和转变自己的物理教学迷思概念,提出以下策略:

(1)优化物理教师教育课程。在已有课程中深度融入科学本质、科学方法、科学历史和哲学等内容,以改变忽视知识发现逻辑的倾向,从而提高物理教学设计和活动安排的逻辑性,使师范生自主建立起更为系统的教学认知框架。同时,课程学习形式更加多元,包括正规与非正规教育途径,以强化科学的教学理念与知识。

(2)夯实师范生的教学实践。教师实习不仅在“量”更在于“质”,要强化理论与实践的联系,加强校际合作,提供多次渐进的实践机会。重视理论指导实践,要求师范生对照理论学习成果投入到见习观摩、优质课案录像分析、微格教学、讲课实习中,在实践中不断总结、固化和创新学科教学知识,定期将理论与实践相结合的材料进行汇报,并作为其资格能力考查的重要一环,促进师范生学科教学知识科学化、规范化、理性化。

(3)提高师范生教学反思能力。通过与同伴的交流互动,结合具体的教学素材案例或个人的实践经历,展开深入的批判性思考与讨论,立足于我国课程教学改革精神,辩证地看待不同的教育家思想和教育理念,冷静地分析社会舆论中关于教育教学的观点。鼓励他们从实际存在的以及课程、教学、教材中的真问题出发,反向推动理论学习,内化教学信念和行为。

参考文献:

[1]Shulman L S. Those who understand:Knowledge growth in teaching[J]. Educational researcher,1986,15(2):4-14.

[2]MaKinster J G,Veal W R. Pedagogical content knowledge taxonomies[J].The Electronic Journal of Science Education:EJSE,1999,3(4):1-18.

[3]Schneider,R M,Plasman,K.Science Teacher Learning Progressions:A Review of Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Development[J].Review of Educational Research,2011,81(4):530-565.

[4]黄毅英,许世红.数学教学内容知识——结构特征与研发举例[J].数学教育学报,2009,18(1):5-9.

[5]Ball D L,Thames M H,Phelps G.Content Knowledge for Teaching What Makes it Special?[J].Journal of Teacher Education,2008,59(5):389-407.

[6]Kapon S,Merzel A.Content-specific pedagogical knowledge,practices,and beliefs underlying the design of physics lessons:A case study[J].Physical Review Physics Education Research,2019,15(1):010125.

[7]岳晓婷,潘苏东.师范生学科教学知识(PCK)来源分析——基于34名物理学专业学生的访谈调查[J].上海教育科研,2015(3):54-57.

[8]孙海滨,刘婷婷.物理师范生学科教学知识培养策略探析[J].当代教育理论与实践,2015,7(1):42-44.

[9]Sorge S,Kr?觟ger J,Petersen S,et al. Structure and development of pre-service physics teachers’ professional knowledge[J].International Journal of Science Education, 2019,41(7):862-889.

[10]Dustin S,Sorge S,Keller M M,et al.A proficiency model for pre-service physics teachers’ pedagogical content knowledge (PCK)—What constitutes high‐level PCK?[J].Journal of Research in Science Teaching,2022,60(1):136-163.

[11]Milner-Bolotin M,Egersdorfer D,Vinayagam M. Investigating the effect of question-driven pedagogy on the development of physics teacher candidates’ pedagogical content knowledge[J]. Physical Review Physics Education Research,2016,12(2):020128.

[12]Karim N I,Maries A,Singh C. Exploring one aspect of pedagogical content knowledge of teaching assistants using the Conceptual Survey of Electricity and Magnetism[J]. Physical Review Physics Education Research,2018,14(1):010117.

[13]Etkina E,Gitomer D,Iaconangelo C,et al. Design of an assessment to probe teachers’ content knowledge for teaching:An example from energy in high school physics[J]. Physical Review Physics Education Research,2018,14(1):010127.

[14]Hermita N,Suhandi A,Syaodih E,et al.Constructing and Implementing a Four Tier Test about Static Electricity to Diagnose Pre-service Elementary School Teacher’ Misconceptions[J].Journal of Physics Conference Series,2017(895):012167.

[15]Nurulsari N,Maulina H,Sukamto I,et al. Exploring the Prospective of Pre-Service Physics Teacher’s Pedagogical Content Knowledge:A Case Study[J].Journal of Physics: Conference Series,2020,1467(1):012023.

[16]Groschedl J,Harms U,Kleickmann T,et al. Preservice biology teachers’ professional knowledge:structure and learning opportunities[J]. Journal of Science Teacher Education,2015(26):291-318.

[17]郑志辉.职前教师学科教学知识发展:理论基础与模式建构[J].教育理论与实践,2014,34(20):35-37.

[18]Tamir P.Professional and personal knowledge of teachers and teacher educators[J]. Teaching and teacher education,1991,7(3):263-268.

[19]Barendsen E,Henze I.Relating teacher PCK and teacher practice using classroom observation[J]. Research in Science Education,2019,49(5):1141-1175.

[20]Caleon I S,Subramaniam R.Do students know What they know and what they don’t know?Using a four-tier diagnostic test to assess the nature of students’ alternative conceptions[J].Research in science education,2010(40):313-337.(栏目编辑 李富强)