基于科技馆资源的跨学科实践教学

2024-12-09辛宇于海波杜欣垚

摘 要:随着课程改革的不断推进,育人方式的探索一直在进行。跨学科实践教学是目前探索的重要方向之一。科技馆展品优秀的互动性为跨学科实践教学提供了丰富的教学资源。以“探索视错觉与平衡的奥秘”为教学主题,从设计理念、设计思路和教学实施等方面,融合了物理学、感知心理学和工程实践,探索了跨学科实践教学,对跨学科实践教学提供借鉴。

关键词:跨学科实践;教学资源开发;科技馆资源;重心与平衡

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)11-0072-4

义务教育课程方案中明确要求“加强课程综合,注重与社会生活的关联”,并规定各门课程应安排不少于10%的课时进行跨学科主题学习[1]。这是新课程改革的一大亮点。利用科技馆资源设计跨学科实践教学的独特性在于,其展品能够为学生提供互动性的感知体验。首先,科技馆拥有涵盖多个学科领域的丰富科技实物展品和科普教育资源,与学科课程标准和教学内容相吻合,为跨学科教学提供了多样性的学科知识和丰富的物质基础。其次,科技馆采用多媒体、互动等先进技术,能够提供生动直观的学习体验,深化学生对知识的理解。最后,科技馆展品具有趣味性和实践性,能激发学生的学习兴趣,将科学知识与跨学科课程所强调的真实情境相结合。因此,利用科技馆资源,开展主题为“探索视错觉与平衡的奥秘”的跨学科实践活动,让学生了解重心的意义和位置,通过观察、体验、实验、验证、制作等过程,总结物体保持平衡的因素,培养学生批判质疑、勇于探究的科学精神及科学价值观,是一个可行的教学案例。本文从设计理念、设计思路和教学实施三个方面对此进行探讨。

1 设计理念

跨学科实践教学立足于物理课程标准目标与内容要求,融合不同学科的内容和思维方法,关注真实情境中的问题解决,综合运用多学科的知识和方法,让学生对所学知识加以深化,发展高阶思维能力[2]。科技馆资源恰好能为跨学科教学提供互动体验的学习环境,将抽象知识融入真实情境,深化学科知识关联。科技馆丰富资源的作用体现在三个方面:

(1)跨学科知识整合。科技馆资源涵盖物理、化学、生物、地理等多学科领域,引导学生从多角度理解知识和解决问题。同时,资源以环境、实物、图文、数字模拟、专题讲座等多样方式呈现[3],丰富教学方式,吸引学生注意,拓展文化视野,促进深入理解。

tqtrmweBdnqM6N1pf+Gv/Q==(2)深化跨学科知识理解。科技馆采用多媒体、互动等技术,激发多感官,提供具体体验,增强学习趣味性。教学遵循师生互动原则,让学生发现、提出、解决问题,体验沉浸式学习,深化对知识的理解。

(3)创设真实教学情境。科技馆通过趣味实验、科学秀等方式生动呈现科学现象及其知识,将学科知识与实际情境相结合,使学生在真实情境中应用所学。同时,依托资源包开展科技制作,让学生在真实情境中探索、发现和解决问题[4]。

2 设计思路

“探索视错觉与平衡的奥秘”是基于日常生活中的跨学科实践活动,利用科技馆中的“空中自行车”和“锥体上滚”展品,让学生体会物理学、感知心理学和工程实践等学科的融合。具体教学分为三个部分:

(1)引入与实践体验。观察“怪坡现象”后,利用“锥体上滚”进行演示,引导学生从物理和心理学角度思考原理,了解物体重心和平衡条件,及其在生活中的应用。

(2)探究与实验设计。体验“空中自行车”,制作迷你自行车,在制作过程中总结物体平衡条件,培养学生的科学探究能力。

(3)学以致用与拓展延伸。通过“木条支撑瓶装水”验证平衡条件,并对迷你自行车进行改造升级,培养学生的批判质疑和探究精神。

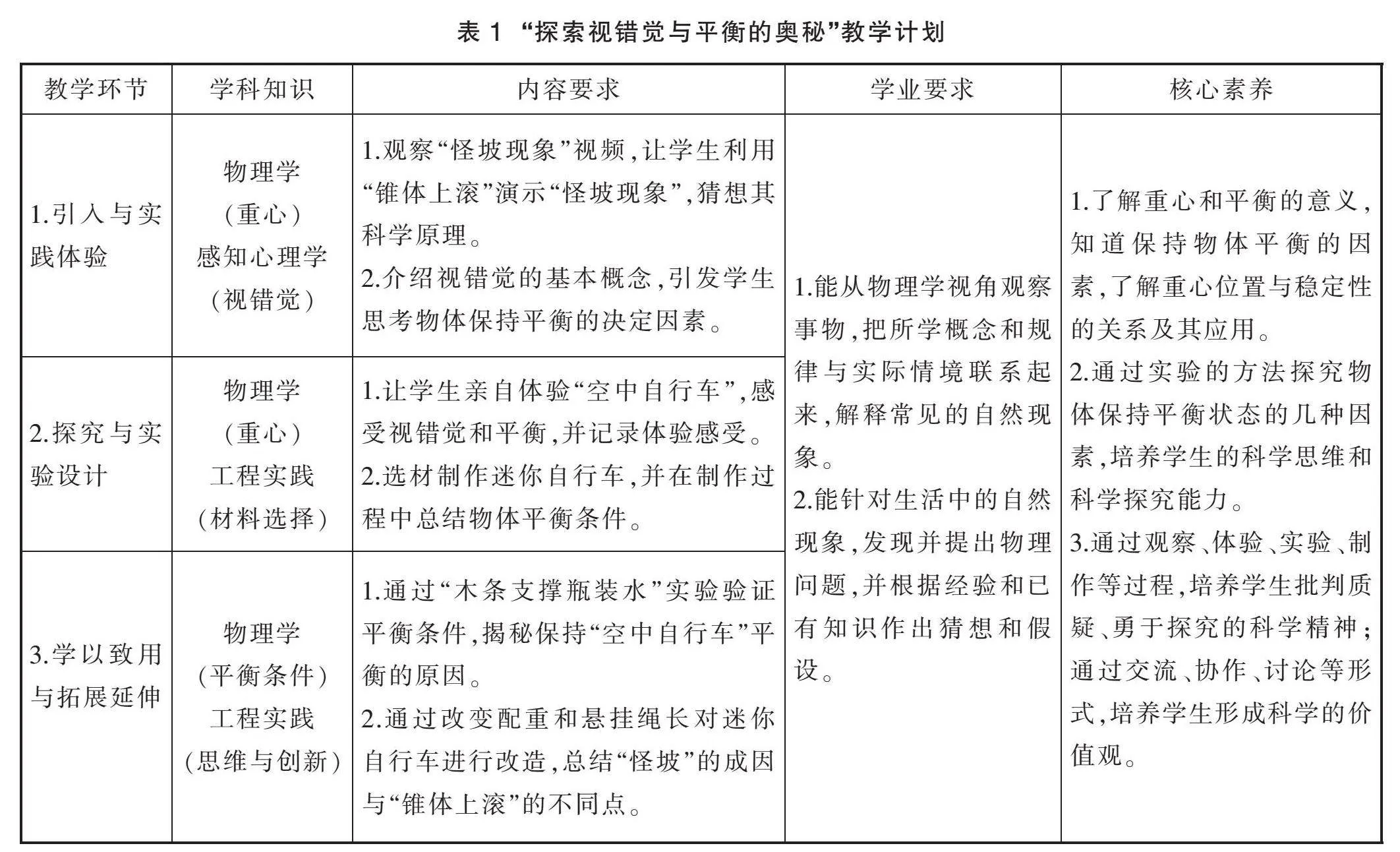

案例计划安排3个课时,涉及的学科知识、内容及学业要求如表1所示。

3 教学实施

教学实施分3个环节:具身体验、实验探究、应用与实践。在具身体验环节中,学生亲身体验“锥体上滚”和“空中自行车”展品,并将其与日常生活中的“怪坡现象”联系起来,增强认知能力。在实验探究环节中,学生通过制作迷你自行车探索物体保持平衡的条件,并通过“木条支撑瓶装水”实验验证平衡条件的准确性。在应用与实践环节中,学生改变迷你自行车的配重和悬挂绳长,进行升级改造,呈现研究成果。

3.1 引入与实践体验

任务1:从物理学视角思考“怪坡”的原因。

活动1:播放“怪坡”视频,让学生观察斜坡上车子逆行而上的现象。利用“锥体上滚”演示“怪坡”,观察锥体结构,提出驱动型问题。

驱动型问题1:物体在重力作用下由高向低运动,为何锥体能在斜面上自下而上滚动?

驱动型问题2:锥体上滚轨道的结构有何特点?

教学提示:让学生亲自操作“锥体上滚”,观察不受外力时锥体的运动。拆解锥体结构,引导学生从物理学角度分析此现象。

任务2:从心理学视角思考“怪坡”的成因,与“锥体上滚”原理是否相同。

活动2:介绍视错觉概念,观察锥体上滚轨道是否存在视错觉,提出驱动型问题。

驱动型问题1:“锥体上滚”与“怪坡”原理是否相同?

驱动型问题2:物体平衡的决定因素是什么?

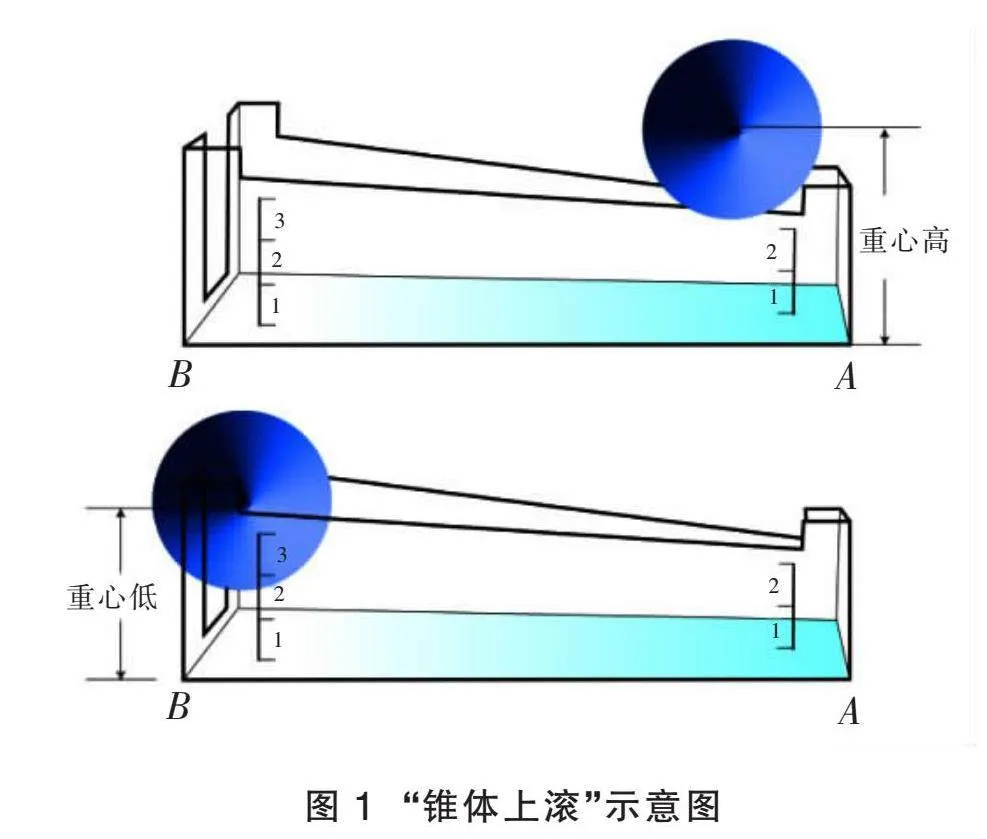

教学提示:“怪坡”是一种视错觉现象。人眼在特定条件下会错误判断斜坡的倾斜角度。当人站在特定坡道上时,周围环境或坡道设计会导致人眼产生误解,感觉坡道水平或与实际倾斜相反。因此,需引导学生从心理学角度思考这种现象的成因。观察“锥体上滚”轨道,发现双锥体与V形轨道巧妙结合。在轨道窄口处(A端),间距最小,双锥体重心最高;在轨道宽口处(B端),间距最大,双锥体重心最低(图1)。尽管表面看似由低向高滚动,实际是双锥体重心降低的过程。由此可了解物体稳定性与重心的关系。

3.2 探究与实验设计

任务1:探究物体保持平衡是否与重心有关。

活动3:在学自行车的初期,还没有掌握好骑车的要领,总会有要摔倒的感觉。在生活中非常难以控制的事,在科技馆中却极易实现。接着展示“空中自行车”,通过工作人员演示骑车走钢丝引发学生积极参与,并通过遮挡道具的下半部分设置悬念,激发学生的探究欲望,并提出驱动型问题。

驱动型问题1:自行车为什么能在钢丝上行走?

驱动型问题2:道具被遮挡的关键部分是什么?

教学提示:在工作人员的引导下,学生可以通过亲自体验骑车走钢丝来进一步思考自行车能够保持平衡的原因,并且与生活中的骑车经历形成鲜明对比,引发学生的认知冲突。

任务2:选材制作迷你自行车,并使其保持平衡。

活动4:根据科技馆提供的材料,选用合适的材料制作迷你自行车,并让自行车能够保持平衡,并做直线运动。

驱动型问题1:“空中自行车”能够在钢丝上行走与“锥体上滚”原理是否相同?

驱动型问题2:在制作的过程中总结物体保持平衡的条件?

教学提示:以问题为导向引发学生思考“空中自行车为何能在钢丝上行走,是否与重心有关”。在制作迷你自行车的过程中,引导学生探索并总结保持物体平衡的条件。通过问题与动手实践相结合,培养学生的实验探究能力。教师要耐心引导学生制作,并注意观察学生的注意力,在注意力分散时及时引导学生思考问题。

3.3 学以致用与拓展延伸

任务1:验证实验总结出的物体平衡条件的准确性。

活动5:利用教师准备的小木条、瓶装水、细线等材料,进行“木条支撑瓶装水”实验,验证平衡条件。去掉展品遮挡物,观察被藏起来的部分,再次体验“空中自行车”。

驱动型问题1:如何调整小木条的位置和倾斜角度,使得瓶装水在不倒下的情况下保持稳定?

驱动型问题2:改变小木条的长度和材质会对实验结果产生什么影响?

驱动型问题3:什么条件下小木条支撑的稳定性最佳?

教学提示:学生实验验证时,教师要引导其辩证地思考,完成探究过程,得出“当整个物体的重心在支持面正下方时,结构稳定”的结论。然后,教师引导学生回归展品,解决“自行车为什么能在钢丝上行走”的问题,发现被遮挡的是自行车的配重,它才是自行车保持平衡的根本原因。最后,学生再次亲身体验和感受,加深对重心与平衡的认识。

任务2:对迷你自行车进行改造升级。

活动6:引导学生仔细观察“空中自行车”的标识牌,提出驱动型问题1。通过已有材料反复更换迷你自行车的配重以及悬挂配重的绳长,提出驱动型问题2。

驱动型问题1:为什么展品会有体重的限制?

驱动型问题2:自行车的配重应该如何进行选择?

教学提示:通过升级、改造作品,加深学生对知识的理解,体会学以致用的过程。这不仅能帮助HW6U6Xm8o45a4X2tTPa+6YK6FEU+g+z7Y+WuJczgv90=学生掌握知识,还能够培养其创新意识和实践能力。跨学科实践活动是一种有效的教学方式,可以加深学生对跨学科知识的理解,提升其综合能力、操作技能和物理核心素养。

3.4 研究成果交流与评价

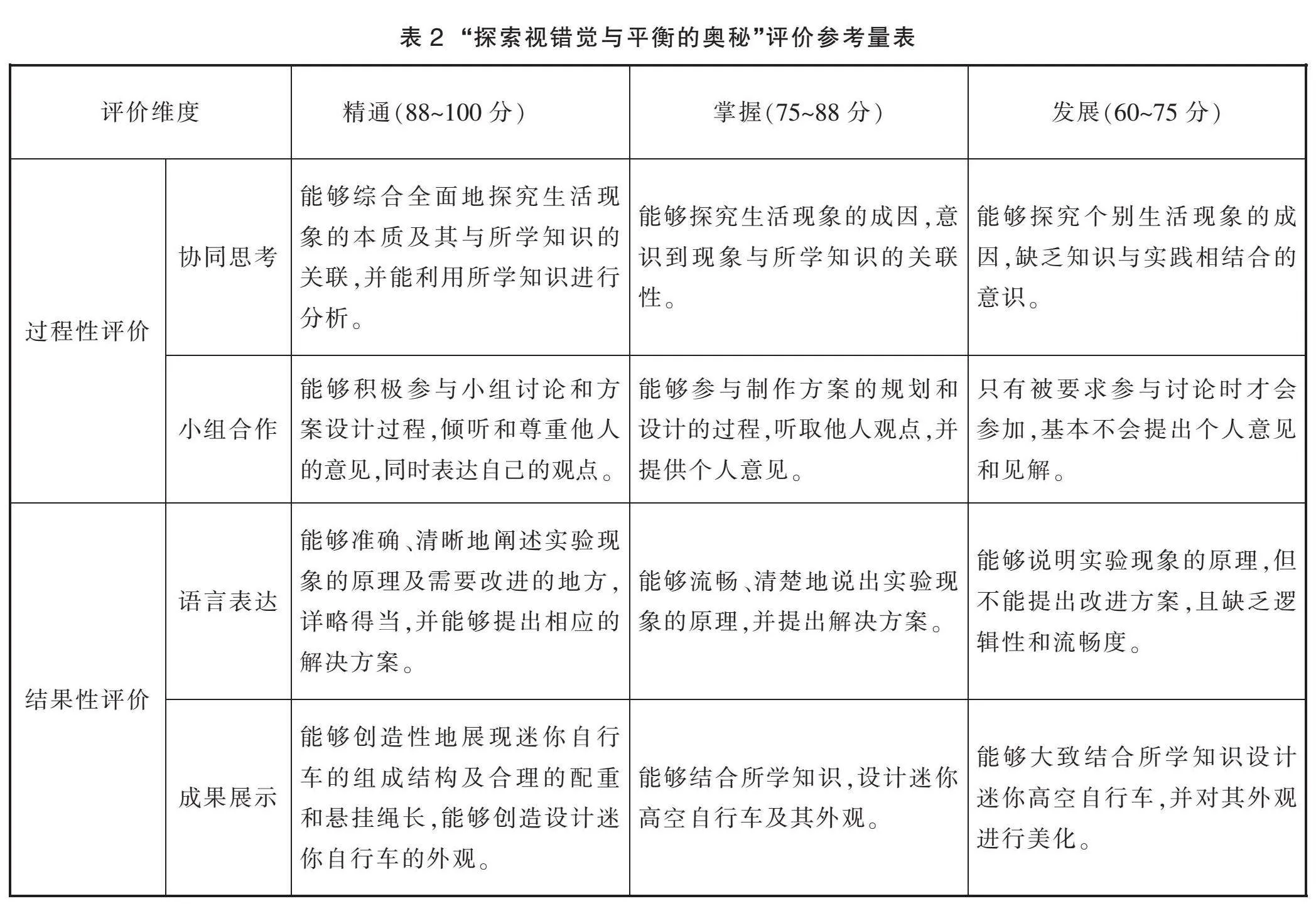

应用评价量表(表2),教师引导学生之间互相交流和评价教学实施过程及成果。

跨学科实践活动具有情境性、整合性和实践性特征,定量评价并非唯一标准[5]。教师可采用多元评价方式,例如,利用课堂来观察学生的精神状态以及思维活动,检验学生的问题解决能力是否得到提升,验收学生作品制作的规范性等。通过这些方式,评价学生是否达到预期学习目标,帮助教师思考教学的合理性与价值所在。

4 结 论

开发和利用教学资源是物理教学的重要课题。科技馆展品蕴含丰富的教育资源,能为跨学科教学提供互动体验,将抽象知识融入真实情境,深化学科知识关联。然而,目前科技馆资源利用不足。改善这一状况需从两个层面着手:一是学校应整合校内外可用教学资源,建立合作关系,制定相关政策,组织培训,鼓励教师参与,提升专业能力。二是教师应与场馆专家合作,汲取经验,深入了解学生需求,设计生动、创新且贴近生活的教学资源,提高教学启发性。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]许静,于海波.物理跨学科实践教学的内涵价值、现实困境与优化策略[J].物理教学,2024,46(1):12-15,61.

[3]刘嵩萍.科技馆物理课程资源开发利用研究[D].重庆:西南大学,2014.

[4]邹丽晖.初中物理课堂中的跨学科实践教学研究[J].课程·教材·教法,2023,43(10):111-117.

[5]李宇炜,冯爽. 基于社会性科学议题的物理跨学科实践课程设计——以“雾霾的危害、防护与治理”为例[J]. 教学管理与教育研究,2023,8(15):36-40.

(栏目编辑 贾伟尧)